小脑功能

小脑由皮质、小脑核以及有关传导路所组成,处于中枢神经系统主干部分之外,以三对小脑臂与脑干相连。通过小脑臂的传入纤维将来自大脑皮质的下行信号与来自全身各部分的感觉传入信号传入小脑皮质,但这些传入信号并不产生感觉,而是经过小脑皮质及小脑核处理后,又经过小脑臂的传出纤维将信息分别传送到大脑皮质和脑干网状结构的某些核团,主要参与躯体运动功能的调节,但小脑损伤并不引起肌肉瘫痪。一般认为,小脑后叶(新小脑)的功能主要是协调意识运动与增强肌紧张,小脑前叶与蚓部(旧小脑)主要是抑制肌紧张,小脑的绒球小结叶则与维持躯体平衡有密切关系,并可能参与植物神经功能的调节。

对躯体运动功能的调节 损伤任何一部分小脑都可影响平衡,但绒球小结叶与平衡的关系特别密切。切除猴的这一部分后出现平衡失调综合征,头和躯干摇晃不停,步态蹒跚,没有支撑即不愿行走。但只要躯干能得到支撑,四肢的随意运动与反射动作即不受影响。动物实验还证明,小结叶似乎是中枢神经系统内唯一和晕动病有关的神经结构,切除这一很小的部分就可使实验性晕动病症不再出现。绒球小结叶之所以和平衡有关,是因为它与前庭器官、前庭核的联系特别密切,切除绒球小结叶后,前庭器官→前庭核→绒球小结叶→前庭核→脊髓运动神经元→骨胳肌这一反射弧受到了破坏,是躯体平衡不能维持的原因。肌紧张和前叶的关系特别密切。前叶通过脊髓小脑束与背柱通路接受肌肉关节等本体感受器传入的冲动,然后通过网状结构下行通路调节肌紧张。在去大脑动物(指在中脑上、下叠体之间切断脑干的动物,可使伸肌紧张性亢进),刺激前叶蚓部可抑制同侧伸肌紧张,蚓部的这种抑制肌紧张作用具有一定的空间定位分布,分布呈倒置型,即蚓部前端为抑制尾部与下肢肌紧张的区域,蚓部后端为抑制上肢与头面部肌紧张的区域。小脑前叶外侧部位受刺激时引起同侧伸肌紧张,外侧部位的这种作用也有一定的空间分布,亦呈倒置型。此外,后叶的旁中央小叶对双侧肌紧张均有加强作用,且有正立型的空间分布。前叶对肌紧张的调节主要是通过发出传出纤维到顶核换元,然后抵达脑干网状结构和前庭核,由此通过网状脊髓束和前庭脊髓束,一方面作用于γ运动神经元调节肌紧张,另一方面又可作用于α运动神经元,间接或直接地调节肌紧张。前、后叶对肌紧张影响的两种截然相反的作用,其相对重要性在不同动物上表现不同,因此切除小脑后各类动物肌紧张的变化也不同。鸟类切除小脑后伸肌紧张性加强。猫、犬切除后先是伸肌紧张性加强,后又逐渐转为紧张性降低。猿猴切除后伸肌紧张性的加强更不明显。人类小脑损伤后仅表现为肌紧张性降低。由此认为在进化过程中前叶的肌紧张抑制作用逐渐减弱,而加强作用渐占主要地位。

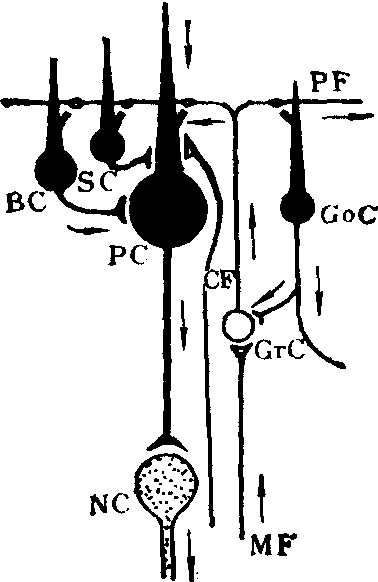

躯体运动主要和新小脑有关。新小脑即小脑后叶中接受大脑——脑桥——小脑束的部分。新小脑接受大脑来的纤维后,经齿状核换元,随即发出两类纤维。一类经丘脑腹外侧核而回到大脑皮质,形成大脑——小脑——大脑环路;另一类经红核、下橄榄核再返回新小脑,形成小脑——红核——橄榄核——小脑环路。这两条环路对协调躯体运动很重要。此外,从红核又有纤维到达网状结构,再经网状脊髓束下行支配脊髓运动神经元,这样新小脑就可直接调节脊髓的反射活动。切除或者损伤新小脑后即可出现小脑性共济失调,表现为随意运动的力量、速度、方向和稳定性方面均有缺陷。步行时下肢跨前过多,躯干落后,以致濒于倾倒; 动作在达到目标前提前停止或者超过距离而冲击目标: 不能作拮抗肌的快速交替动作; 作意向性运动时出现不规则震颤,动作停止后震颤亦停。从广义上讲,肌紧张变化是一切随意运动的基础,前叶是调节肌紧张的重要部位,因此前叶也与躯体运动有关。关于小脑协调运动的机理,从细胞水平来看,近些年来认为和小脑内存在着抑制性细胞有关。小脑内存在着多种细胞,浦肯野细胞(PC)、高尔基细胞(GoC)、筐状细胞(BC)与星状细胞(SC)均为抑制性细胞,只有小脑核细胞 (NC)与颗粒细胞 (GrC) 为兴奋性细胞(见图)。传入到小脑皮质各种细胞的大多数纤维,如脊髓小脑束、背柱通路、大脑-桥脑-小脑束等,在组织学上均属藓苔纤维。只有从下橄榄核到达小脑皮质的纤维属攀缘纤维。由小脑皮质发出的唯一神经纤维是PC的轴突,它和NC形成突触,由此再发出传出纤维到达红核、丘脑腹外侧核 (在此再向大脑皮质投射) 以及前庭核、网状结构等处,以协调运动。根据电生理学研究,现在认为攀缘纤维可以兴奋PC,而藓苔纤维则可通过GrC及平行纤维 (GrC发出的轴突)兴奋PC,也可通过GrC平行纤维、BC而抑制PC。此外,藓苔纤维也可通过GrC及平行纤维而兴奋GoC,后者又可抑制藓苔纤维的传入冲动,这样藓苔纤维即不会影响PC活动,PC的作用是抑制NC,因此当PC兴奋时,NC即受到抑制,而PC抑制时,NC即不受到抑制。小脑内的这种抑制细胞是生物进化发展的结果,现在认为演奏乐器、跳芭蕾舞等各种精细活动之所以能协调进行均与抑制细胞有关。

小脑皮质内各种细胞间的联系(据EYZAGUIRRE &FIDONE,1975)

对植物性功能的调节 实验性晕动病时,动物出现流涎、呕吐、出汗以及其他植物性功能异常的表现,去除小脑绒球小结叶后上述表现即可消失。刺激小脑不同部位也能引起各种植物性功能活动,如刺激前叶、后叶可引起血压与心率改变,在后叶局部放置谷氨酸盐可以加强交感、副交感神经的紧张性冲动发放,刺激小脑皮质、顶核等部位均可引起“假怒”的种种交感兴奋性反应,相反,破坏或切除小脑也能改变植物性功能,如引起尿频、心血管活动丧失精细调节能力等。用电生理方法还可见到刺激小脑前叶时可使丘脑下部腹内侧核的脑电波幅度与频率增加,而刺激丘脑下部腹内侧核时又可引起小脑前叶脑电波幅度与频率的增加。由此可见小脑除能调节躯体活动外,也和植物性功能有关。但小脑这种作用的生理意义尚不清楚。

- I008065 李家庄的变迁是什么意思

- I008067 三千里江山是什么意思

- I008069 白求恩大夫是什么意思

- I008073 铁道游击队是什么意思

- I008077 春到鸭绿江是什么意思

- I008080 说吧海兰江是什么意思

- I008082 保卫延安是什么意思

- I008084 这里没有冬天是什么意思

- I008092 走向胜利是什么意思

- I008097 前途似锦是什么意思

- I008098 虞姬河畔的烽火是什么意思

- I008100 变天记是什么意思

- I008101 高玉宝是什么意思

- I008103 黄金海岸是什么意思

- I008111 欢笑的金沙江是什么意思

- I008114 我们一家人是什么意思

- I008115 人民在战斗是什么意思

- I008118 战斗在沂蒙山区是什么意思

- I008119 宋老大进城是什么意思

- I008121 沧石路畔是什么意思

- I008122 替哥哥当矿工是什么意思

- I008126 新儿女英雄传是什么意思

- I008129 小城春秋是什么意思

- I008133 南河春晓是什么意思

- I008134 农场女儿是什么意思

- I008135 秋海棠是什么意思

- I008141 怒涛是什么意思

- I008145 红日是什么意思

- I008150 林海雪原是什么意思

- I008152 儿女风尘记是什么意思

- I008154 在漩涡中是什么意思

- I008156 新生代是什么意思

- I008157 我们播种爱情是什么意思

- I008159 英雄的柴米河是什么意思

- I008162 东北之谷是什么意思

- I008163 矿工二百二的故事是什么意思

- I008164 红旗谱是什么意思

- I008165 海河春浓是什么意思

- I008166 青年达美的故事是什么意思

- I008167 苦菜花是什么意思

- I008168 青春之歌是什么意思

- I008169 在昂美纳部落里是什么意思

- I008173 百炼成钢是什么意思

- I008175 朗萨姑娘是什么意思

- I008179 西拉木沦河的浪涛(上)是什么意思

- I008181 草原烽火是什么意思

- I008182 茫茫的草原是什么意思

- I008183 战斗的青春是什么意思

- I008184 路是什么意思

- I008187 敌后武工队是什么意思

- I008189 踏平东海万顷浪是什么意思

- I008195 在斗争的路上是什么意思

- I008200 风雨的黎明是什么意思

- I008202 粮食采购队是什么意思

- I008203 灵泉洞是什么意思

- I008204 延安求学记是什么意思

- I008207 东风化雨是什么意思

- I008209 当乌云密布的时候是什么意思

- I008210 三家巷是什么意思

- I008211 盼望是什么意思