小肠吸收不良malabsorption in small intestine

系指小肠消化功能与吸收功能分别或同时减退,使一种或数种营养物质不能正常被吸收而从粪便中排出,引起营养缺乏的表现。原因有原发性小肠吸收不良(小肠粘膜有某种缺陷)、胆盐缺乏(肝炎、肝硬化、胆道梗阻等)、胰消化酶缺乏(急性胰腺炎、胰腺癌等)、小肠疾病(炎症、肿瘤等)、肠道pH值改变,酶活性受抑制等。小肠吸收不良是很多种原因引起的一种表现,应查找病因,并针对病因治疗。

小肠吸收不良

小肠吸收不良

小肠吸收不良系指小肠的消化和吸收功能分别或同时发生障碍,以致肠腔内的一种或多种营养物质未能充分地进行消化或不能顺利地经肠粘膜吸收入血,而从粪便中过量排泄并引起相应营养物质缺乏的一种病理状态。导致消化吸收不良的疾病甚多,无论原发还是继发,可统称为吸收不良综合征或同化不良综合征。旧称‘脂肪泻’,实则是吸收不良的一种常见临床表现。

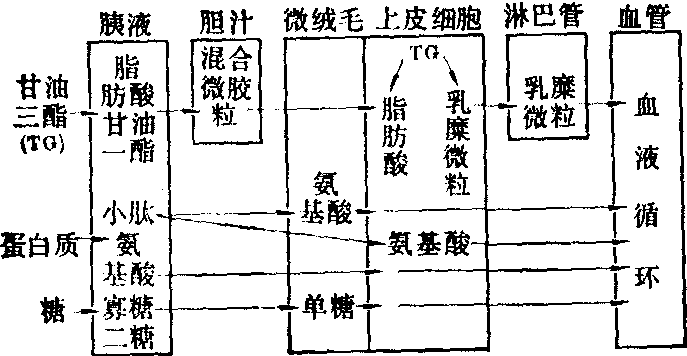

图1 食物的主要消化吸收步骤

营养物质在肠道内消化和吸收的过程和机制比较复杂,正常可分三个时相(图1): 肠腔内相(又分胰液相和胆汁相);肠相(又分表面相和细胞相); 移出吸收相。脂肪的吸收尚须经过肠腔内相中“微胶粒溶解作用”和移出吸收相中“乳糜微粒从粘膜移入淋巴管”等步骤。

小肠消化吸收不良的分类和病因见表1。

表1 吸收不良的分类和病因

| 分 类 | 病 因 |

| 肠腔内 胰液性 | |

| 胰腺外分泌功能不全 | 慢性胰腺炎、胰切除、胰腺癌、 胰腺纤维囊性病 |

| 胰腺内分泌功能亢进 | Zollinger-Ellison综合征(胃泌 素瘤) |

| 肠激酶缺乏 胆盐代谢障碍 | 肠激酶缺乏症 |

| 肝脏疾病 | 肝实质病变(肝炎、肝硬变等)、 胆汁淤积(肝内或肝外性) |

| 胆盐的肝肠循环障碍 药源性 胃部手术后 | 回肠切除、局限性回肠炎等 新霉素、消胆胺 胃切除术、胃肠吻合术、幽门成 形术 |

| 小肠内细菌过度繁殖 小肠运动失常 | 盲襻综合征、小肠多发性憩室 甲状腺功能亢进症、甲状旁腺功 能减退症、甲状腺髓样癌、类 癌综合征(以上引起小肠运动 亢进);糖尿病、硬皮病(以上 可致小肠运动迟缓) |

| 肠粘膜性 | |

| 粘膜上皮微绒毛病变 | 乳糖酶缺乏症、蔗糖酶缺乏症、 肠激酶缺乏症 |

| 小肠细胞病变 | |

| 先天性转运缺陷 | 葡萄糖-半乳糖吸收不良、胱氨 酸尿症、无β-脂蛋白血症、维 生素B12吸收缺陷 |

| 小肠细胞损伤 | |

| 由物理因子引起者 由食物中的成分引 起者 病因不明 小肠浸润性疾病 | 放射性肠炎 非热带性斯泼卢(Sprue)、牛乳 不耐受 热带性斯泼卢、溃疡性空-回肠炎 局限性肠炎、口炎性腹泻、whip- ple病、淋巴瘤、α-重链病、 全身性硬皮病、全身性肥大细 胞增多症、嗜酸粒细胞性肠炎、 小肠气囊肿症、淀粉样变、胶 原性口炎性腹泻、传染性肠炎 (沙门菌病等)、寄生虫感染 (钩虫病、梨形鞭毛虫病、姜 片虫病、阔节裂头绦虫病、血 吸虫病等)、皮肤病变(如疱疹 性皮炎) |

| 免疫缺陷病 | 选择性IgA缺乏症、原发性低丙 种球蛋白血症 |

| 小肠切除或旁路手术后 | 小肠切除、旁路手术 |

(续表)

| 分 类 | 病 因 |

| 营养物质吸收异常 | |

| 淋巴管阻塞 | 小肠淋巴管扩张症、whipple病、 局限性肠炎、小肠淋巴瘤、全 身性硬皮病、放射性肠炎 |

| 心血管疾病 | 充血性心力衰竭、缩窄性心包 炎、肠系膜血管功能不全、 原发性进行性动脉闭塞症 (Kohlmeier-Degos病) |

小肠吸收不良的发病机制如下:

1. 肠腔内消化吸收不良: 其发生与下列因素有关:

(1) 胰腺功能不足: 胰实质破坏或胰管阻塞时,由于胰液分泌不足,胰酶活性低下,使脂肪、蛋白质的消化发生障碍,可出现严重脂肪泻(粪脂排出量每天可达35g)和肉质泻。患胰腺纤维囊性病的小儿,由于胰酶几乎完全缺如,因而对蛋白消化吸收的能力甚低,补充胰酶后,病情常见好转。肠激酶缺乏症为先天性疾病,因肠激酶缺乏使胰蛋白酶不能被激活,导致肠内蛋白质消化不良。Zollinger-Ellison综合征患者由于胃泌素异常分泌,胃酸分泌亢进,十二指肠和空肠液pH降低,肠腔内胰酶活性受到抑制。胃酸过高还可损伤肠粘膜和增快肠蠕动,同时肠内胆盐可因pH降低而沉淀。这些因素均可进一步加重小肠消化吸收不良。

(2) 胆盐不足: 患肝胆疾病时,常发生胆盐合成、分泌或排泄减少。胆盐对脂肪乳化和中性脂肪水解产物的转运以及透入肠粘膜细胞过程均有重要作用。胆盐能使脂肪的部分水解产物如游离脂肪酸、甘油一酯的分子形成细小均匀的水溶性微胶粒,而易被肠粘膜细胞所摄取。在上皮细胞内,通过胆盐和某些酶的作用,绝大部分脂肪酸和甘油一酯又被再酯化成甘油三酯。因此,肠道胆盐不足将影响脂肪及脂溶性维生素的吸收。已证明,如上段小肠液中胆盐浓度低于4mM/L,可出现中度脂肪吸收不良和严重的脂溶性维生素吸收障碍。某些药物,如新霉素可沉淀胆盐,消胆胺(一种阴离子交换树脂)亦可与肠内胆盐结合,生成不溶性物质而排出。回肠弥漫性病变或回肠切除后,胆盐的肠肝循环障碍引起胆汁酸池缩小,使肠腔内胆盐浓度不足。这些原因均可导致脂肪吸收障碍。

(3) 胃部手术后: 胃部手术引起消化吸收不良的原因较多:

❶胰液、胆汁分泌不足。因为胃部分切除(使胃内消化能力减弱和胃酸分泌不足) 或毕氏Ⅱ式胃切除术后(食物不经十二指肠)均可导致十二指肠及空肠释放促胰液素、胆囊收缩素-促胰酶素(CCK-PZ)减少,从而使胰液等消化液分泌不足。

❷迷走神经的切除,影响到CCK-PZ的释放和胆囊的收缩。

❸食物进入肠道太快,引起肠腔内消化不良,增加肠蠕动。

❹全胃切除后,内因子缺乏造成维生素B12吸收困难。

(4) 小肠内细菌过度繁殖: 在盲襻综合征等情况下,大量繁殖的细菌能与维生素B12-内因子复合物(B12-IF)结合,从而阻止了维生素B12在回肠的吸收。此外,细菌过度繁殖会引起脂肪吸收不良,这是因为:

❶肠菌使胆盐去结合而成游离胆汁酸,以致脂肪不能很好形成微胶粒;

❷游离胆汁酸可损伤肠粘膜,影响脂肪在细胞内的转运过程;

❸细菌代谢产物损伤肠粘膜,使肠粘膜消化酶的活性受到抑制。

盲襻综合征患者常有腹泻,其原因是:

❶肠内脂肪酸经细菌作用生成羟脂肪酸,后者的含量增高可刺激肠液分泌。

❷细菌作用生成多量的脱氧胆酸,促进肠粘膜分泌多量的水和电解质进入肠腔。

❸细菌代谢产物H2、CO2等,以及厌氧菌的酵解产物短链脂肪酸均可引起肠管扩张,肠蠕动亢进,而致肠吸收不良。

(5)小肠运动失常:小肠运动过速,食糜通过太快,营养物质的消化和吸收过程难以在肠道内完成。小肠运动过缓则可影响小肠的净化作用,从而使清洁的上段小肠发生细菌过度生长。据报道,绒毛激素与促进肠绒毛运动有关,此激素缺乏亦可导致消化吸收不良。

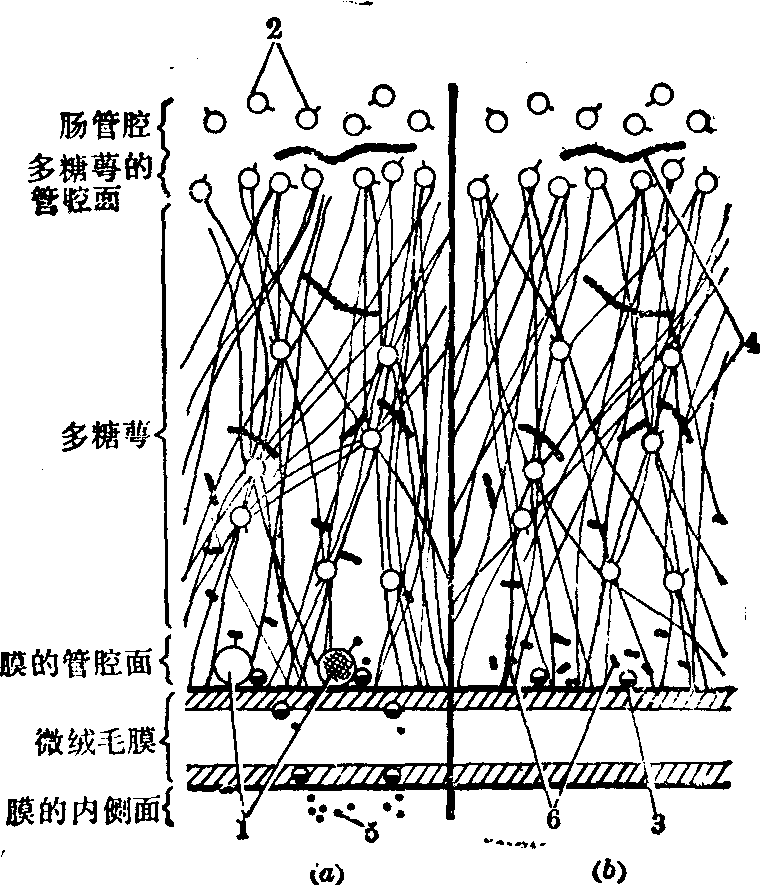

2. 小肠粘膜上皮细胞或微绒毛病变: 小肠粘膜上皮细胞微绒毛表面上有多糖萼,底部有多种二糖酶。糖类先经淀粉酶作用生成二糖、三糖等;二糖经二糖酶作用,分解成单糖而被吸收。其中葡萄糖、半乳糖的吸收须通过与钠泵相联系的特殊载体系统主动转运(图2)。如果微绒毛表面缺乏某种二糖酶、载体,或有广泛的微绒毛破坏,均可造成膜消化障碍。其代表性疾患有二糖酶缺乏症(如乳糖酶缺乏症)、单糖吸收不良 (如葡萄糖-半乳糖吸收不良)和氨基酸转运障碍(如胱氨酸尿症)。先天性乳糖酶缺乏症患者因小肠粘膜缺乏乳糖酶,故饮用乳汁或乳制品时可发生腹泻。获得性二糖酶缺乏症 (亦以乳糖酶缺乏最为多见),呈一过性,常发生于多种疾病(细菌或病毒性急性或慢性肠炎,广泛性肠切除) 及服用新霉素后。酶的缺失与肠粘膜损伤有关。乳糖仅受乳糖酶分解,若肠粘膜乳糖酶活性降至正常的10%时,则乳糖不能分解吸收,而经细菌作用生成乳酸、甲酸等有机酸,引起渗透性腹泻,大便呈酸性。同时,细菌可将糖发酵生成氢气和甲烷。如此种气体积聚过多,可引起鼓肠。肠激酶亦存在于绒毛表面。在对腹腔内癌瘤进行放射治疗时,肠粘膜细胞增生受抑制,从而引起获得性肠激酶缺乏症,出现蛋白质消化不良和严重腹泻。在回肠粘膜还存在着能与维生素B12-内因子复合物相结合的特异性受体。选择性维生素B12吸收不良患者可能与此受体缺乏有关。

图2 小肠微绒毛的消化过程(a)及酶的缺失(b)

(a)酶的分布及酶、作用物(糖类)、载体的相互关系;(b)二糖酶缺乏时作用物(糖类)吸收障碍; 1. 小肠粘膜上皮细胞所固有的酶(如二糖酶); 2.被吸收的肠管内消化酶(如胰淀粉酶): 3.载体;4.作用物(如淀粉):5. 已吸收进入膜内的单糖; 6. 堆积于膜外侧面的低级多糖或二糖

小肠粘膜有效面积减少常见于:

❶小肠切除及短路等手术后;

❷小肠浸润性病变;

❸小肠寄生虫病。上述情况多涉及消化和吸收过程的多个环节,包括胆汁或胰液分泌的激素调节紊乱,微绒毛表面酶与载体的丧失,细胞内代谢障碍等。肠切除术后吸收不良的程度与肠管丧失的长度密切相关。正常成人肠管面积约为3,300cm2,但因皱襞、绒毛和微绒毛的存在,其实际面积可达2,000,000cm2,从而大大增加了肠粘膜同食糜的接触面。由于肠道有强大的储备能力,故只有广泛的肠切除才能引起严重的多种营养物吸收不良。非热带性斯泼卢(口炎性腹泻)时,肠粘膜缺乏分解麸质中麸素(麦醇溶蛋白)的肽酶。麸素有多种(α、β、γ、δ),其中α麸素对小肠粘膜有毒性作用,可造成绒毛萎缩,上皮脱落,从而影响肠吸收功能。热带性斯泼卢时,小肠粘膜病变较轻,据认为与肠道细菌感染有关。whipple病时,可见小肠绒毛变钝、变平,呈杵状。此外,肠道病毒性感染,如轮状病毒性肠炎也可引起小肠绒毛萎缩,使有效吸收面积减少而产生腹泻等症状。肠道钩虫、蛲虫、梨形鞭毛虫等寄生虫可引起粘膜损伤,造成吸收不良。此外,在剧烈的放射性损伤,如原子武器所致的放射性肠炎时,小肠粘膜坏死脱落,因而肠吸收面积大幅度缩小,造成水电解质大量丧失,营养物不能经肠吸收等严重结果。某些药物,如新霉素可抑制肠粘膜隐窝部细胞分裂,致绒毛萎缩,有效吸收面积缩小。

3. 小肠血液或淋巴循环障碍: 如充血性心力衰竭、缩窄性心包炎、动脉炎、肠系膜血管闭塞症等心血管疾病,以及小肠淋巴瘤、原发性淋巴管扩张症和放射性肠炎所致的淋巴循环障碍,均可间接或直接地影响肠壁组织淋巴液的回流。由于肠壁内毛细淋巴管内压增高,可导致淋巴管扩张、破裂,并可影响肠粘膜细胞滑面内质网所合成的乳糜微粒通过高尔基复合体进入中心乳糜管,从而造成脂肪吸收障碍。whipple病与脂肪代谢障碍有关,常见小肠粘膜增厚,杵状之绒毛内及粘膜固有层内有富含PAS阳性物质(一种糖蛋白)的巨噬细胞浸润,淋巴管扩张,肠系膜及主动脉周围淋巴结肿大,肠粘膜及淋巴结内见杆菌样小体(酷似细菌)。其广泛的肠壁和系膜淋巴结病变常导致明显的小肠脂肪吸收不良。伴有腹水的肝硬变患者常有轻度吸收不良,其机制也可能与肠淋巴液淤滞有关。

小肠吸收不良时,临床表现的基础主要是营养物质吸收障碍所引起的一系列病理生理改变。主要临床表现包括营养物从粪便中过量排泄和营养缺乏两个方面的症状与体征(表2)。

表2 小肠消化吸收不良的临床表现及其病理生理学基础

| 症状和体征 | 病理生理学基础 |

| 全身营养不良、体重减轻 | 脂肪、糖、蛋白质吸收不良, 食欲不振,脱水 |

| 腹胀、肠鸣音亢进 | 二糖水解不充分,单糖和氨基 酸吸收不良,气体产生过多 |

| 腹泻 | 二羟胆酸、羟脂肪酸使肠对 Na+、H2O吸收减少,肠内 液体量超过结肠吸收能力 |

| 油腻状或泡沫样大便 水肿 | 粪内脂肪过多 白蛋白从肠道丢失引起低蛋白 血症 |

| 发热 夜尿 | 伴有感染 食物消化吸收时间延长,使 H2O、Na+吸收延迟,因而 夜间空腹时水的吸收与排泄 较白昼为多 |

| 闭经 | 蛋白质缺乏引起继发性垂体功 能降低 |

| 倦怠乏力 贫血 舌炎、唇炎 周围神经炎 出血倾向 | 贫血、低钾血症、低镁血症 铁、维生素B12、叶酸吸收障碍 铁、维生素B族、叶酸等缺乏 维生素B1、B12缺乏 维生素K吸收不良,血中一些 凝血因子过低 |

| 手足搐搦及感觉异常 肌骨疼痛 | 维生素D、钙、镁吸收减少 维生素D吸收不良使钙吸收障 碍;缺钙导致骨软化;蛋白 质减少使骨质疏松 |

| 角膜干燥、夜盲、皮肤粗糙、 毛囊角化 | 维生素A缺乏 |

☚ 应激性溃疡 腹泻 ☛

- 头一水是什么意思

- 头一磨是什么意思

- 头一粒是什么意思

- 头一胎生男是什么意思

- 头一脚难踢,头一句难唱是什么意思

- 头一茬是什么意思

- 头一遭是什么意思

- 头一遭儿是什么意思

- 头一锤子买卖是什么意思

- 头七是什么意思

- 头三脑四是什么意思

- 头三脚是什么意思

- 头三脚儿是什么意思

- 头三脚难踢是什么意思

- 头三脚难踢,开锣戏难唱是什么意思

- 头三脚难踢,开锣戏难喝是什么意思

- 头上是什么意思

- 头上一句,脚上一句是什么意思

- 头上不着脚下是什么意思

- 头上个是什么意思

- 头上仔是什么意思

- 头上传球是什么意思

- 头上刷糨糊是什么意思

- 头上刷糨糊——糊涂到顶是什么意思

- 头上削尖的竹木片是什么意思

- 头上单臂手倒立是什么意思

- 头上单臂打滚是什么意思

- 头上卵是什么意思

- 头上只有三根发——稀少是什么意思

- 头上囝是什么意思

- 头上安头是什么意思

- 头上安头 屋下盖屋是什么意思

- 头上安电风扇是什么意思

- 头上害疮——顶坏是什么意思

- 头上年是什么意思

- 头上恶疮方是什么意思

- 头上慢起单臂手倒立是什么意思

- 头上戴的红花是什么意思

- 头上戴着黑油油头发䯼髻是什么意思

- 头上戴袜子——能出脚来了是什么意思

- 头上戴袜子——能出脚(角)来了是什么意思

- 头上手倒立是什么意思

- 头上打一下脚底板响是什么意思

- 头上打一下,脚底板响是什么意思

- 头上扣炭篓子是什么意思

- 头上抹下是什么意思

- 头上插扇子——出风头是什么意思

- 头上插着风向标——随风转是什么意思

- 头上插草标(插在欲售之物上表示出卖的草棍儿)是什么意思

- 头上插辣椒是什么意思

- 头上时装是什么意思

- 头上有反骨是什么意思

- 头上有天,脚下有地是什么意思

- 头上有疮瞒不过剃头的是什么意思

- 头上有神明是什么意思

- 头上有角,肚下有鳞是什么意思

- 头上有青天是什么意思

- 头上末下是什么意思

- 头上泼勺油——油头滑脑是什么意思

- 头上灰三斗是什么意思