封泥fēng ní

见“一丸泥”。李世民《入潼关》:弃 怀远志,封泥负壮情。骆宾王《北眺春陵》:既出封泥谷,还过避雨陵。

怀远志,封泥负壮情。骆宾王《北眺春陵》:既出封泥谷,还过避雨陵。

封泥

又称“泥封”。古代公私书信大都写在竹简、木札上,封发时用绳捆缚,在绳端或交叉处打结加以检木,用粘土封上,再加盖印章,作为信检,以防私拆。封发其它物件也常用此法。这种钤有印章的土块称为封泥。秦、汉时流行。魏、晋后,因纸、帛盛行,此制渐废。手工作坊制作陶器,常盖上印以作为私有标记。后人仿效封泥程式入印,形成一种刻印风格。

封泥

比喻固守险关。唐李世民《入潼关》诗:“弃繻怀远志,封泥负壮情。别人真人气,安知名不名。”

○ 一丸泥

封泥

谓用泥封缄文书信札。古代文书囊笥外加绳札,在绳结处以胶泥加封,上盖钤印,以防泄密,失窃。也有将简牍盛于囊内,在囊外系绳封泥者,此制盛行于秦汉。《后汉书·百官志三》:“守宫令一人,六百石。本注曰: 主御纸笔墨,及尚书财用诸物及封泥。”唐李林甫 《嵩阳观圣德感应颂》:“目对封泥,手连印署。”后用以喻守关如封泥,《后汉书·隗嚣传》:“元 (王元) 请以一丸泥为大王朱封函谷关,此万世一时也。”

封泥

又称“泥封”、“芝泥”。封缄文书的封泥。古代文书囊笥外用绳捆扎,在绳结或交叉处以胶泥加封并按上钤印,以昭信用并防泄密。也有将简牍盛于囊中,在囊外系绳加封泥者。这种按有印记的胶泥,即称为封泥。始见于战国而流行于秦汉。其印记文字与玺文无异,实为古玺文之变体。清末以来,发现颇多。著录书有清吴式芬、陈介祺《封泥考略》、刘鹗《铁云藏封泥》、王国维《齐鲁封泥集存》、马衡《封泥存真》等。对于考证古代的官制、地理及文字演变,具有较高的价值。

古代封緘之物。古無紙,以簡牘爲書寫材料,凡公文書函欲傳遞者先以空簡、版覆之,用繩繫札,繩端打結處敷以泥,再於泥上加蓋印章,其泥稱封泥。收函者需詳驗封泥是否完整,以判斷是否被人偷拆過。此制始於春秋戰國,至漢末紙發明並廣泛使用後遂廢。漢·劉安《淮南子·齊俗訓》:“嘗曰:若璽之抑填,正與之正,傾與之傾。若璽之抑埴,即以印印于封泥也。”《北堂書鈔》卷一○四引《春秋緯》:“龍圖,赤玉匣,封泥如黄珠相似。”

鈐有印章的粘土塊,古人簡牘函札以繩穿連,封發時於結繩處加檢木,並封以粘上,上鈐印章以防私啟,故稱。行於秦漢時期。東漢少府屬官有守宫令,掌御用文具及封泥諸物。見《後漢書·百官志三》。魏晉以來,紙帛漸興,遂以朱色直接鈐於封口或文書之上,封泥之制因廢。《北堂書鈔》卷一百○四引《春秋緯》:“龍圖,赤玉匣,封泥如黄珠相似。”山東臨淄曾出土“瑯邪侯印封泥”,係秦代官印封泥。餅形,徑約三厘米,背平,有二繩紋,面上印文爲“瑯邪侯印”,形方,有田字界格。現藏山東省博物館。參閲清·吳式芬等《封泥略考》。

古時文書信函書於竹木簡牘之上,封發時用繩捆札,在繩結處用膠泥加封,上蓋鈐印,作爲信驗,以防偷拆,因稱封泥。亦有將簡牘盛於囊内,於其外繫繩封泥者。盛行於秦漢。其形色、用途不一,詔書用武都紫泥,書簡用青泥,登封玉檢則用金泥。《後漢書·百官志三》:“守宫令一人,六百石。”本注:“主御紙筆墨,及尚書財用諸物及封泥。”《北堂書鈔》卷一百零四引《春秋緯》:“龍圖,赤玉匣,封泥如黄珠相似。”魏晉以後紙、帛流行,封泥之制漸廢,但仍有緣此以印調色封緘文書者,亦習稱封泥。唐·李林甫《嵩陽觀聖德感應頌》:“目對封泥,手連印署。”清·方以智《通雅》卷三十二:“晉爲詔,以青紙紫泥。”清末以來,封泥實物發現頗多,於考證古代典制大有裨益。參閲清·吳式芬、陳介祺《封泥考略》、清·劉鶚《鐵雲藏封泥》、周明泰《續封泥考略》、《再續封泥考略》、王國維《齊魯封泥集存》。

据守

扼 蹈据

据守险要:阻厄 阻阸 拒险 拒隘

据守雄关:封泥

据城以守:凭城

闭门据守:距关

掩蔽据守:遮扼

盘结据守:盘踞

(占据并防守:据守)

封泥

在没有发明纸张以前,古代公私简牍大多写在竹简或木札上,送发公文时,将竹木简用绳捆缚,在绳的交接处封以黏土,用印章按盖其上,作为信验,以防私拆。这种钤有印章的土块就叫封泥。封泥肇始于战国,流行于秦汉,及至东汉后纸帛盛行,封泥逐渐减少。魏晋之前的封泥公私皆有,以公印占绝大多数。从考古发现推测,封泥有5种功用:❶竹简木牍等文件信函的密封;

❷土木工程检验的封签;

❸各种罐、笥等贮藏器的封储;

❹封守钱串;

❺封固门户。秦汉印以阴文为主,按盖在封泥上显示出的文字是阳文。

313 封泥

亦称“泥封”。中国古代公私简牍大都写于竹简、木札上,封发时用绳捆缚,在绳子打结处填进胶泥,并在胶泥上盖印,作为信验,以防私拆。封发物件,也常用此法。这种钤有印章的土块称为“封泥”。流行于秦汉,魏晋后,纸帛盛行,封泥之制渐废。

封泥

又曰“泥封”。中国古代公私简牍大都写在竹简、木札上,封发时用绳捆缚,在绳端或交叉处加以检木,封以粘土,上盖印章,作为信验,以防私拆。封发物件也常用此法。这种钤有印章的土块称为“封泥”。主要流行于秦汉。

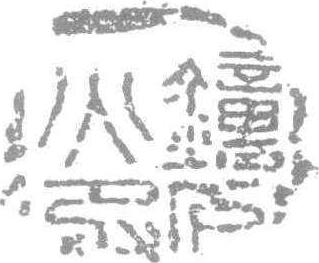

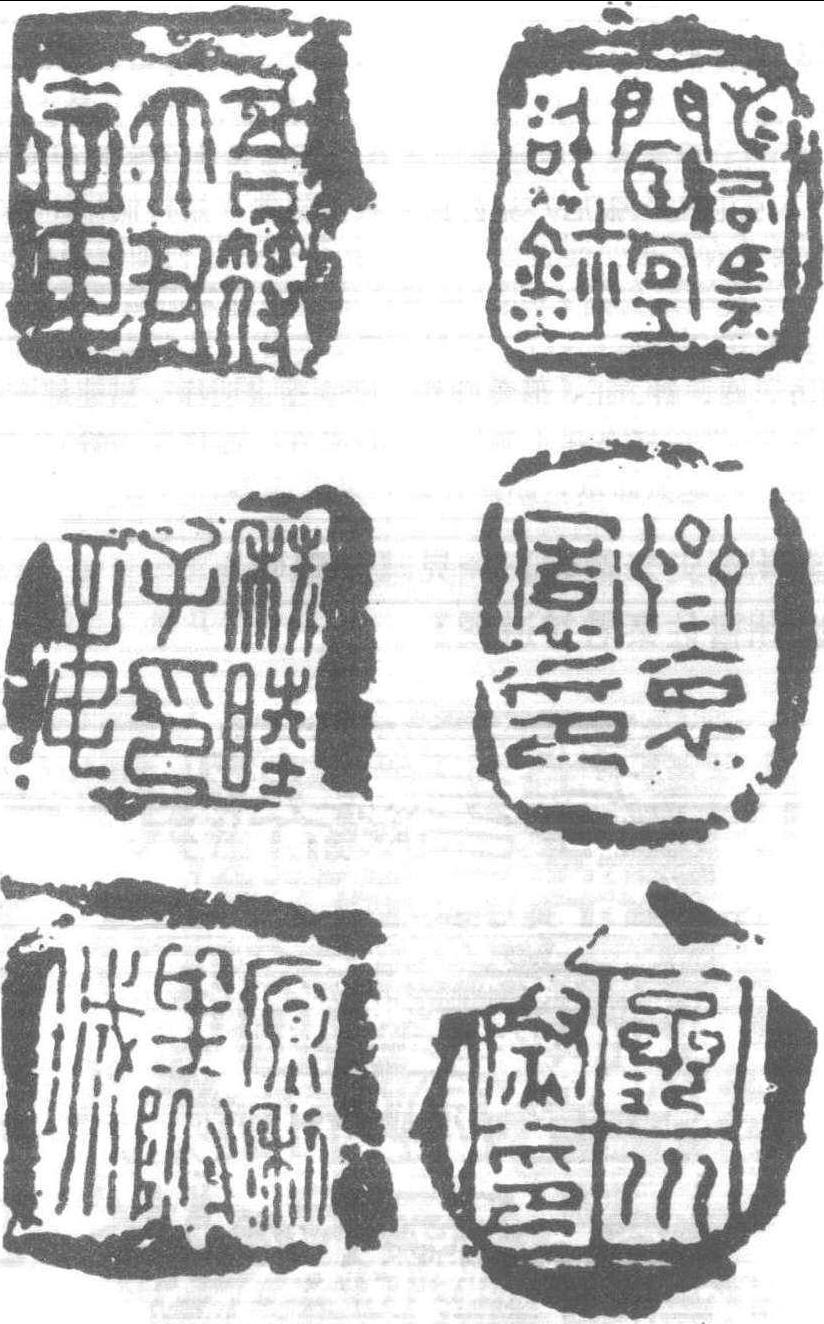

封泥Fengni

古代钤盖在粘泥上的印章遗痕,亦称“泥封”。秦汉时期的公私简牍、物件等,在封发时,将其用绳扎绑,在绳之端部或交叉处,用检木卡严,填以粘土,上盖印章,以防私拆,又为信验之用。粘泥呈青紫色,干后甚坚硬。“封泥”印的艺术特色很明显,古印章原印如果是阴文,显现在粘泥上的则是阳文,又由于钤盖在粘泥之上,它的四周多有凹凸不平和宽窄不等的边栏,拓印以后更增加了印章古朴、残拙的奇趣。

封泥印

封泥

古代用印的方法,也称 “泥封”。中国古代公私文书大都写在竹简或木牍上,封发时用绳索捆缚,在绳端或交叉处加上检木,将粘土软泥填入放有绳结的方槽内后,在上面盖上印章,作为信验,以防私折。封发物件也用此方法。这钤有印章的土块即称 “封泥”。古代印章多为阴文,显现在 “封泥” 上的字迹则是阳文,又因泥软,钤印时印边都有不规则的边栏,拓印后逞现出残损古拙的奇趣。这种用印的方式主要流行于秦、汉时代,魏、晋之后纸帛盛行,印章可以直接蘸上朱红印泥钤盖在纸帛上,封泥制度逐渐废除。

封泥

封泥

又称“泥封”。中国古代公私简牍大都使用竹简、木牍。为防私拆,封发时用绳捆扎,在绳端或交叉处封以粘土,加盖印章。这种盖有印章的泥块称“封泥”,与印章相为表里。主要使用于秦汉。

封泥

古代封缄用印的遗迹。我国古代简牍书函封发时,在竹简或木牍外加一块挖有方槽的木块,即检木,用绳将简牍和检木捆扎一起,把绳结留在检木的方槽内,上加一丸软泥,然后用印在软泥上按压出印文,作为信验,以防私拆。这种钤有印章的泥块就是“封泥”。它类似今天用火漆封信。封泥流行于秦汉,魏晋之后简牍为纸、帛替代,封泥之制也随之废除。

封泥

封泥

漢代及以前之詔策書疏,墨書於木板上,往復信物亦然。為防泄密,在所削木板上寫字,另用外板蔽之,以繩緊縛,於交結處附以粘土,上鈐印章,此稱“封泥”。初見於道光二年(1831)四川出土物。而確認其使用,乃據英國人斯坦因於新疆古于闐之發現,其上用繩縛,以粘土封接,鈐押印章。如此軟質封泥,能遺存至今,為人掘出,乃因當時書庫遭火災,封泥被燒,硬化如陶器故也。而今樂浪郡(朝鮮平壤市南)封泥出土地,尚存燒土與壁土火燒硬化物。封泥與古璽印相表里,係考定古代官制與地理重要之資。即近人王國維所謂 “發千載之覆,决聚訟之疑,正沿襲之誤。”封泥亦為印學之珍貴遺物,就書法而論,誠屬研究秦、漢書風之必需。“封泥文”乃 “金石文”之一,為學者所注重。

封泥之出土,不過百數十載,世人對其研考不久,認識欠深透。《筠清館金石文字》、《補寰宇訪碑録》及 《長安獲古編》僅載數件或十數件,只作新奇之物著録之。其專著實以胡琨《泥封印古録》為嚆矢,但尚粗略。而早期較系统者,當推光緒三十年 (1904) 劉鶚《鐵雲藏陶》 (凡四册,其中一册列載封泥一百七十件)。吴式芬與陳介祺撰 《封泥考略》等繼之而出,大興研究之風。其後,羅振玉《鄭廠所藏封泥》及《齊魯封泥集存》、陳弢庵《澂秋館藏古封泥》、周志輔 《續封泥考略》及 《再續封泥考略》、馬叔平 《封泥存真》、吴幼潜《封泥匯編》、王獻唐《臨淄封泥文字叙目》等接踵而出,日益盛行。著名封泥收藏家有劉燕庭、陳簠齋、吴式芬、羅振玉、劉鐵雲、陳弢庵、周志輔等,當今之收藏家不詳。據《臨淄封泥文字》叙目,“雲散風流已將盡”。劉氏舊藏,後多歸簠齋,而簠齋庋藏不久,“并隨海舶東去”,流入日本大阪阿部家,今已寄贈國立博物館。中村氏書道博物館珍藏封泥甚夥。

- 水丝出,足纹人是什么意思

- 水中1到影是什么意思

- 水中刀是什么意思

- 水中呼吸器是什么意思

- 水中微生物是什么意思

- 水中捉月是什么意思

- 水中捞月是什么意思

- 水中捞月是什么意思

- 水中捞月是什么意思

- 水中捞月——一场空是什么意思

- 水中摄影学(理论与实践)是什么意思

- 水中月——可见不可取是什么意思

- 水中有火是什么意思

- 水中杂质对制浆造纸的影响是什么意思

- 水中武器是什么意思

- 水中毒是什么意思

- 水中病是什么意思

- 水中著盐是什么意思

- 水中金丹是什么意思

- 水之湄是什么意思

- 水乐洞是什么意思

- 水乡一家人是什么意思

- 水乡新貌是什么意思

- 水乡集是什么意思

- 水书是什么意思

- 水书习俗是什么意思

- 水书歌体是什么意思

- 水乳交融是什么意思

- 水乳交融是什么意思

- 水乳交融是什么意思

- 水乳交融是什么意思

- 水事纠纷是什么意思

- 水事纠纷处理与执法监督检查是什么意思

- 水事纠纷处理与执法监督检查是什么意思

- 水亏火旺是什么意思

- 水云村吟稿是什么意思

- 水云村稿是什么意思

- 水云楼词是什么意思

- 水云楼词是什么意思

- 水云词是什么意思

- 水云集是什么意思

- 水井是什么意思

- 水产业是什么意思

- 水产业事业费是什么意思

- 水产供销公司是什么意思

- 水产供销公司是什么意思

- 水产养殖业是什么意思

- 水产养殖中水质的化学与生物学分析方法是什么意思

- 水产养殖保险是什么意思

- 水产养殖基地补助费是什么意思

- 水产养殖工程是什么意思

- 水产加工品是什么意思

- 水产品是什么意思

- 水产品产量是什么意思

- 水产品价格是什么意思

- 水产品初加工是什么意思

- 水产品加工是什么意思

- 水产品加工是什么意思

- 水产品市场管理是什么意思

- 水产品成本是什么意思