对比

轻松起跑

□湖南考生

翅膀上挂着沉甸甸的金钱是飞不起来的。

——题记

在专属于梭罗的宁静的瓦尔登湖边,梭罗心无牵挂地在自由的国度中跑着;在广阔无边的科学世界里,居里夫妇心无旁骛地携手驰骋……追求身心轻松的人大多能更快拾取胜利之果。面对身边纷繁复杂的诱惑,刚刚结束缓慢步行的少年时期的我们,在等待人生全新起跑点时,同样应轻松地促进自我的飞跃。

人在世俗的世界中行走着,在慢慢流逝的时间里静静等待着成年那一刻的全速奔跑。可漫长的等待过后却发现,形形色色的欲望与世俗观念像橡皮泥一样粘在身上,越积越重,最后竟无限膨胀,束缚了我们的双腿,减缓了我们的步伐。我们不能轻松上路,也不能全速奔跑。它们甚至遮蔽住我们的双眼,遮掩住我们纯真的心,让我们的脚步开始凌乱,旋转在灯红酒绿的花花世界里……

清醒的我们应当狠狠地揪下这一团团粘人的家伙,甩掉身上的包袱,带着轻松纯净的心快活起跑。原来,抛开世俗的欲念是能使自己的目光更加专注、让我们直奔成功的,那种对前方成功的渴望,不是世俗中宣扬的急功近利,而是有的放矢;原来,丢弃世俗的观念是能让自己的脚步更加轻快的,那种奔跑中的自在惬意,不是世俗中叫嚣的随波逐流、自我放逐,而是欲擒故纵的机智……甩开世俗,轻松起跑,你将获得无穷的加速度,在起跑线上更快地升腾至蔚蓝的天空,尽览更加高远壮阔的景致!

贝多芬甩开了尘世的喧嚣,在音乐的国度里尽情跳跃;居里夫妇抛弃了名利的纷扰,在科学的世界中迈出了更深远的步伐;陶渊明忘却了世俗的黑暗,在自由的南山中悠然采菊……他们在人生路上轻松徜徉,嗅着人间的芬芳。而别里科夫被世俗束缚在了袋中,葛朗台被金钱拖至了死神的身边,他们没有全力轻松地奔跑,最终被卷入世俗的浊流中……

人生的道路上,学会了走后,就应学会轻松地跑。放下欲念放下世俗,怀着快活心灵上路,成功会在尽头向你微笑……

借鉴提示

对比就是把两种不同事物或同一事物的不同方面或不同阶段加以比较,以突出事物之间或同一事物不同方面、不同阶段的差异,从而达到塑造人物形象或证明论点的方法。其特点是鲜明、迅速地使正确观点显露出来。比如本文,开篇先用诗一样的语言带出两位名人奔跑的轻松与快乐,继而从正反两方面展开,先极言世人在奔跑过程中的重重压力,说“形形色色的欲望与世俗观念像橡皮泥一样粘在身上”,说压力“越积越重,最后竟无限膨胀,束缚了我们的双腿”,用形象的比喻揭示了盲目奔跑的后果,再从“专注”、“轻松”、“速度”等方面说明了轻松起跑的美好,正反一比,让人豁然开朗。为证明观点的普遍性,文章最后又用一组排比句,用贝多芬、居里夫妇、陶渊明、别里科夫、葛朗台等人的不同感受与不同命运,进行了有力对比。总之,作者巧妙地运用对比手法,表达了放下欲念世俗,轻松开启人生每一次新的旅程的主题。运用对比要注意确立对比的角度,事物之间可以对比的因素很多,但我们的目的或者是突出主题,或者是证明观点,或者是塑造人物形象,因此对比一定要围绕文章的中心进行,为突出中心服务。

对比

对比手法有两种基本类型:

(1)纵向对比:即截取同一事物发展过程中迥然不同的环节进行比较。如《故乡》中的在“我”记忆中的少年闰土和站在“我”面前的中年闰土,形象迥异,就是纵向对比。这种对比鲜明地显示了人或物自身在不同阶段的差异和矛盾,表明了事物的发展变化,突出了人物的性格特征。

(2)横向对比:即将两种不同的人或物安排在一起进行比较。如《故乡》中的杨二嫂和闰土的对比。通过言行对比,使尖酸、刻薄、势利、自私的杨二嫂与愚昧、麻木、善良、忠厚的闰土的形象非常鲜明,反映了辛亥革命没有改变中国的社会状况,广大人民不仅生活上极度贫困,而且精神上也遭受了巨大的摧残。

对比

对比是故意把两个不同的事物或同一事物的两个不同方面放在一起,加以比较的一种修辞方法。

(2)种类

①两体对比。两种事物放在一起加以对比,突出各自特征。例如:

a.朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)

b.骑在人民头上的/人民把他摔垮;/给人民做牛马的/人民永远记住他!

(臧克家《有的人》)

例a两句对比写封建社会贫富差距的悬殊,揭示了当时严重的阶级对立的现实。例b通过“骑在人民头上的”和“给人民作牛马的”两种人不同结局的对比,使丑恶灵魂和高尚品质更加突出地展现在了读者面前。

②一体两面对比。把同一事物的两个方面放在一处进行比较、对照。例如:时间是勤奋者的财富,创造者的宝库;时间是懒惰者的包袱,浪费者的坟墓。

(3)对比的作用

对比使事物特征更加鲜明,这样就能把事物说得更透彻、更全面。

比较,对比

【同】 都可用作动词;都有把两种或两种以上的同类事物进行辨别,分出其优劣或异同的意思;适用对象方面,既可以是人,又可以是事物,用于事物时,既可以是抽象的事物,例如:方法、主题、形式、方式、题材等,又可以是具体的事物,适用范围都很广。

【异】 “比较”只强调对这些同类事物进行分辨,找出它们之间的同与不同、优与劣,可以直接作定语修饰名词,例如:“比较文学”、“比较心理学”。此外,“比较”还可作介词和副词。作介词,用于区别性状和程度的差别,例如:“这一带的环境比较前一个时期已有了明显的改善”;作副词,表示具有一定的程度,例如:“老李比较能团结人”;“对比”没有这两种意义和用法。[例]只有多看才能~,才能识别精华和糟粕。“对比”强调的是事物间对立面的相比,即好坏、高低、优劣、快慢、轻重等的相比,从而使事物的性质、状态、特征等更加鲜明突出;不能直接作定语修饰名词。只能作动词。[例]通过新旧社会~,我们更加热爱党,热爱社会主义。

- 上一篇:比方,比如

- 下一篇:比赛,比试

比较;对比bǐjiào duìbǐ

【同】 都可用作动词;都有把两种或两种以上的同类事物进行辨别,分出其优劣或异同的意思;适用对象方面,既可以是人,又可以是事物,用于事物时,既可以是抽象的事物,例如:方法、主题、形式、方式、题材等,又可以是具体的事物,适用范围都很广。

【异】 “比较”只强调对这些同类事物进行分辨,找出它们之间的同与不同、优与劣,可以直接作定语修饰名词,例如:“比较文学”、“比较心理学”。此外,“比较”还可作介词和副词。作介词,用于区别性状和程度的差别,例如:“这一带的环境比较前一个时期已有了明显的改善”;作副词,表示具有一定的程度,例如:“老李比较能团结人”;“对比”没有这两种意义和用法。[例]只有多看才能~,才能识别精华和糟粕。“对比”强调的是事物间对立面的相比,即好坏、高低、优劣、快慢、轻重等的相比,从而使事物的性质、状态、特征等更加鲜明突出;不能直接作定语修饰名词。只能作动词。[例]通过新旧社会~,我们更加热爱党,热爱社会主义。

对比duìbǐ

事物相互比较

△ 通过~找出差距。

【同】对照 比较

对比duìbǐ

❶ 〈动〉对照,比较:新旧对比│今昔对比│强烈对比│对比鲜明。

【同义】比较│对照。

❷ 〈名〉比例:双方兵力对比是1∶6。

【同义】比例。

对比duìbǐ

相对比较。

【组词】对比鲜明︱对比手法︱强烈对比︱运用对比

【例句】企鹅的躯体呈流线型,背部黑色,腹部白色,对比鲜明。

❍ 对比是写作时经常运用的一种修辞手法。

【近义】比较︱相比

对比

❶又称对照。 修辞格之一。 把两种相反、 相对的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起, 相互比较。 如杜甫 《自京赴奉先县咏怀五百字》: “朱门酒肉臭,路有冻死骨”。把上层统治阶级的奢侈腐朽生活与下层穷苦劳动人民的悲惨命运相对照, 揭示了当时严重的阶级对立。运用对比,能把事物的好与坏、美与丑、 真与假、 明与暗、 强与弱、 贫与富等的对立揭示出来, 给人以深刻的印象和启示。 可分为 “两物对比”和 “一物两面对比”两种。对比与对偶的联系:对偶中的 “反对” 表示的意思是相反或相对, 因此 “反对” 同时也是对比。 如杜甫 《春夜喜雨》: “野径云俱黑,江船火独明。”两者的区别:对偶着重于形式上的成双成对, 整齐美观, 如王勃 《送杜少府之任蜀州》:“海内存知己、 天涯若比邻。”对比着重于内容上的相反、 相对, 如 “虚心使人进步, 骄傲使人落后。”参见“对偶”

❷区别特征理论的基本概念之一。具有相同条件的两个语音单元, 同时具有两个以上的不同条件,则它们之间的区别是对比的区别。 如普通话辅音 [p]与 [t‘], 具有相同的条件, 都是清、 塞音: 不同条件除发音部位的双唇与舌尖之外, 还有发音方法的不送气与送气。 所以二者的区别是对比的区别。

对比

(同)对照 比较

对比duì bǐ

(两种事物)相对比较。1928年余家菊等编《中国教育辞典》:“对比(contrast): 一称对较。”1941年谌亚达译《中国区域地理》第一章:“这种新旧的对比性是尖锐的。”

对比

描绘相互对立的两个事物或一个事物的两个侧面,使之相互比较,相互映照的一种常见的写作技法。如杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”对比是生活中的矛盾对立统一规律在艺术创造中的一种反映和运用,它把现实生活中的真与假、美与丑、善与恶、悲与喜、生与死、大与小等对立现象,进行概括、集中、提炼,反映到作品中,使两者在比较之中,突显出差异性和独特性,达到刻画人物性格、揭示事物的本质意义、增强作品的艺术感染力的目的。雨果《〈克伦威尔〉序言》:“崇高与崇高很难产生对照,于是人们就需要对一切休息一下,甚至对美也是如此。相反,滑稽丑怪却似乎是一段稍息的时间,一种比较的对象,一个出发点,从这里我们带着一种更新鲜更敏锐的感觉朝着美而上升。鲵鱼衬托出水仙,地底的小神使天仙显得更美。”

对比在小说、戏剧、诗歌以及杂文中普遍应用,或是人物与人物对比,如《红楼梦》中的林黛玉与薛宝钗; 或是事件与事件对比,如《红楼梦》“林黛玉焚稿断痴情,薛宝钗出闺成大礼”; 或是场景与场景对比,如杜甫《春望喜雨》“野径云俱黑”与“江船火独明”。人物的对比,可以是两个人物的对比,从行为、肖像、性格的差异中进行比较; 也可以是一个人物自身的两种因素的对比,从人物的表与里、言与行、过去与现在的不同中进行比较。运用对比,须广泛了解和熟悉生活,把握矛盾对立统一规律,抓住事物之间的差别,有意识地利用生活中的对立因素,把对立的两个事物有机地联系起来,创造美的艺术境界。

对比

辞格之一。亦称“对照”。把两种事物或同一事物的两个方面放在一起加以比较,以显示事物的意义的修辞方法。如杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》: “朱门酒肉臭,路有冻死骨。”

技法

作文造句之法:文法

作文的技巧和特色:笔(笔法;笔调;手笔)

作文和绘画的一种技法:顿折 顿挫转折

诗文写作中若隐名现、掩映不露的手法:匣剑帷灯

抓住题中要害:探骊得珠

从主要地方着笔:大处着墨

前后一呼一应:呼应 照应 相应(首尾相应) 映照(前后映照) 前呼后应

关联照应:关合

对素材进行想象:虚构

用一两句话点明要旨:点眼 画龙点睛

为后段文章作暗示:伏笔 伏线 起本

其他技法:白描 伏线 复线 曲笔 悬念 线索 渲染 比喻 讽喻 拟人 拟物 含蓄 波澜 穿插 押韵 谐韵 对比 对仗 对偶 相俪 递进 迭进 谐比 排比 比次 寄托 寓意

文思敏捷,写作技巧纯熟:文无加点 文不加点 文无点易

写作技法高超神妙,巧夺天工:化工肖物

技法非常奇妙:神至之笔

文章笔法的变化:阖辟

文章公式化、概念化:千篇一律 一律千篇

套用前人章法:寻章摘句

(技巧和方法:技法)

另见:技巧 叙述 比喻 夸张

比较

比(比次;比校;比拟;比量;比例;比类;比匹;打比;对比) 较(较量;计较;辜较) 方(方比) 订 讲 谕 拟 吡 等(等量) 均 侔 照 校 视 类 差(~可告慰) 棿(棿拟) 衡 形 相况 角量

表示比较:于(高~;小~) 要(他~好些) 莫(~过于) 来(天~大) 有(他~他哥高) 何与 孰与 孰若

表示正反比较:与否(成功~)

相互比较:项背

把两种不同的事物或情况互相比较:对比

进行比较和推测:比度

收集比较:集比

选择比较:论比

排列比较:贯比

考查比较:比(比次) 考较 考校 程量稽合

考校武力:校武

研究比较:商较 商校 商敌

比照,比较:订况

对照比较:对勘

权衡,比较:称 权县 诠较

评论比较:评点

竞争比较:角较

向高处比较:攀比 攀引

私自比拟:窃比

详细比较:详较

(就两种或两种以上的同类事物辨别异同或高下:比较

另见:辨别 衡量 对照 事物 差异 好坏

109 对比

辞格的一种,又称对照。系将两种对立的事物或一事物的两个侧面加以对照比较的修辞方法。两物对比的如 “朱门酒肉臭,路有冻死骨。” (唐·杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)一物两面对比的如“然则何时而乐耶?其必曰: 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐乎。” (宋·范仲淹《岳阳楼记》)

对比

在造型的各种因素中(线型、体量、空间、质地、色彩),把同一因素中不同差别程度的部分组织在一起,产生对照和比较,称其为对比。对比只能在同因素的两种差别之间产生,例如体量的大小对比,线型的曲直对比。在两种不同因素之间,不能产生对比关系,例如色彩就不能与线型对比。同一因素差异程度比较大的条件下才会产生对比,差异程度小则表现为协调。对比强调差别,以达到相互衬托、彼此作用的目的。

对比duibi

把两种矛盾或对立的事物进行对照比较的写作技巧。对比运用得好,能突出地反映客观事物的本质,鲜明地表现作者的倾向性。人间事物,总是在比较中体现各自特质的。孤立地写人、写事,往往特点含糊;两相比较,则形象鲜明。在文章中,一组形象(人、事、景、物)或两种情感,若正反相对,并列而比,可以产生摄影中的“反差”效果,有助于渲染气氛,突出题旨。

对比的手法,应用极其广泛。不论什么体裁的文章,不论是写人、记事、状物、绘景、说理、抒情,都可使用对比。场面、景物的对比:如《红楼梦》里宝钗结婚的欢乐场面与黛玉病死的悲哀场面的对比。情节、细节的对比:如契诃夫的《变色龙》中警官奥楚蔑洛夫对恶狗伤人事件,态度多变,反复再三。人物之间的对比,在同一人物身上做对比描写,也可以取得很好的效果。可以从相貌的变化来表现人物先后不同的命运;可以通过表现人物内外表里的不一,来披露人物的灵魂;可以通过同时并存的相反性格,来展示复杂、立体的人性等等。

无论运用哪种对比方法,都要有明确的目的,一定要比在点子上,要对比得自然,合理,不能生硬地编排。

对比duibi

把极不相同的东西并列在一起,便形成对比。“大漠孤烟直,长河落日圆”,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”等, 就是把两个明显对立的事物放在一起,收到相反相成的效果。色彩学上的互补色也是这个道理,绿叶扶红花,红绿两色就形成异常鲜明的补色对比。对比的形式是多种多样的,有色彩的对比、声音的对比、线条的对比;有形体的对比、性质的对比、空间的对比;有方向的对比等等。对比有助于鲜明醒目地表现事物的特点, 在艺术创作中被广泛运用。

对比Duibi

修辞格之一,又叫对照,即把两种相反或相对的事物,或者把同一事物的两个不同的方面放在一起加以比较。前一种例如:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”;后一种例如:“这班官儿们,黑眼珠只看见白银子,句句忠君爱民,样样祸国殃民。”对比的作用也有两方面,对相反的事物做对比,可突出矛盾,使读者印象鲜明深刻;对相对的事物做对比,可以使它们相互补充, 相得益彰。

对比Duibi

歌曲为了表现丰富的内容、思想和感情,光有重复法发展旋律求得统一是不够的,还必须产生对比的艺术效果,才能使歌曲发展具有动力和感染力。对比手法分如下几种:

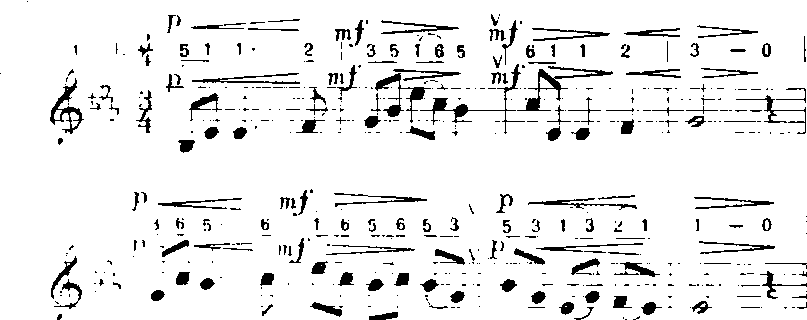

❶节奏对比:是通过不同节奏的表现产生对比的手法。常用于歌曲情绪开展、转折的地方或段与段之间。如《快乐的队日》(杨春华词王莘曲):

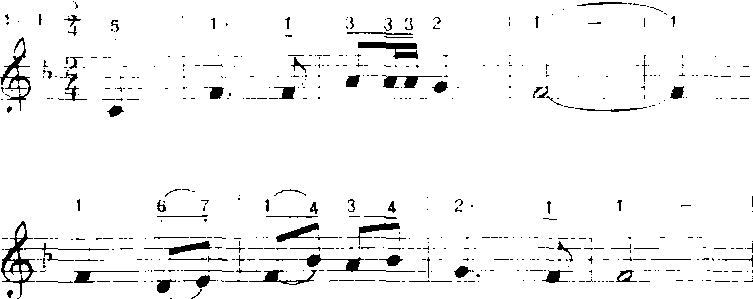

这首歌是二段体的曲式。A段的节奏从弱拍起比较抒情,亲切而柔美。B段的节奏从强拍开始,比较热情、欢快、跳跃,两段的节奏呈鲜明对比。

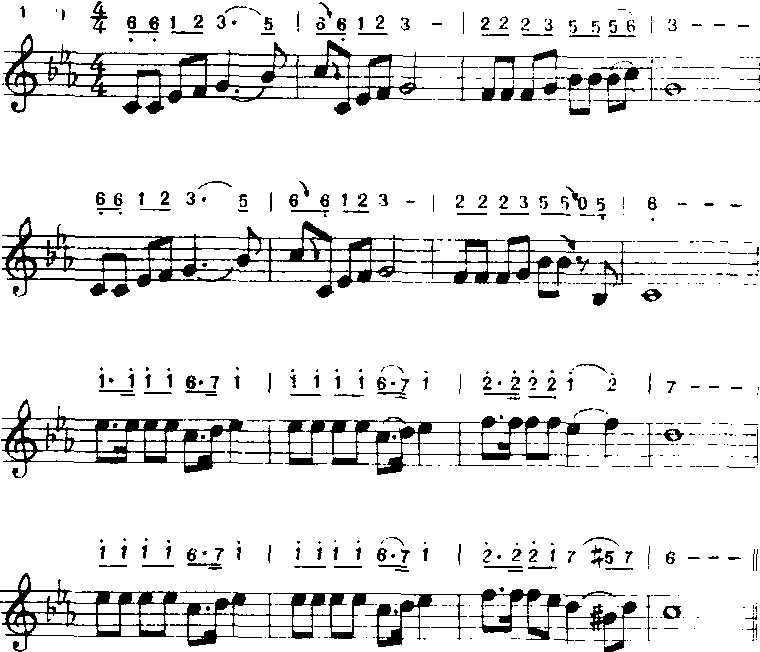

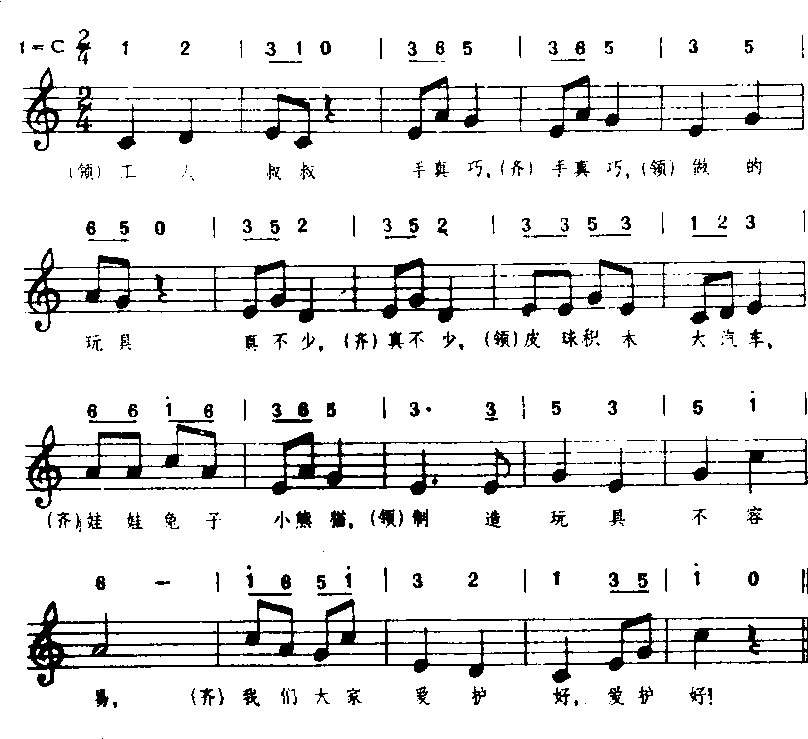

❷音区对比。人声有高、中、低声区之分。通过声区不同的写法,产生对比效果。可用于句与句之间,也在段与段之间运用。在不同的音区有时使用相同、大致相同或完全不同的音乐材料。如《歌声与微笑》 (王健词谷建芬曲):

以上这首A段全部处在中、低声区,有最低谷的最低音“5”。B段由A段结尾最后一个音“6”大跳十度进入B段第一个音——高音“do”,而且B段全部处在高音区,有最高峰的最高音“re”,虽然对儿童来说这首歌的音域宽了些,但由于B段高音区的冲力,儿童演唱时都处在高亢、兴奋的状态,所以这个缺点得到了弥补,孩子们很喜欢。

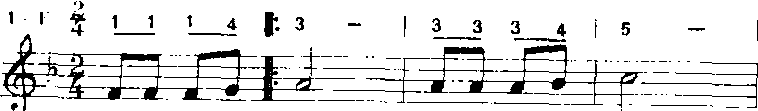

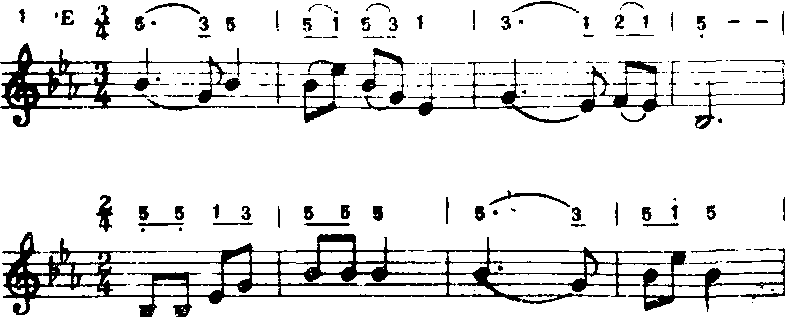

❸速度对比。不同的速度产生不同的感情,速度的对比就是感情的对比。如:慢板、中板、快板、行板,渐快、渐慢、突快、突慢等不同速度,常在乐段间转换,有时也在乐句间转换。如《老爷爷赶鹅》 ( 〔罗〕 约涅斯库词 〔罗〕 索里库曲):

以上歌曲前半首节奏平稳,速度中等。后半拍速度加快,节奏比前半首加紧音调上大跳较多,情绪从平静的叙述,忽然转入欢跃热烈的舞蹈情绪,形成鲜明对比。

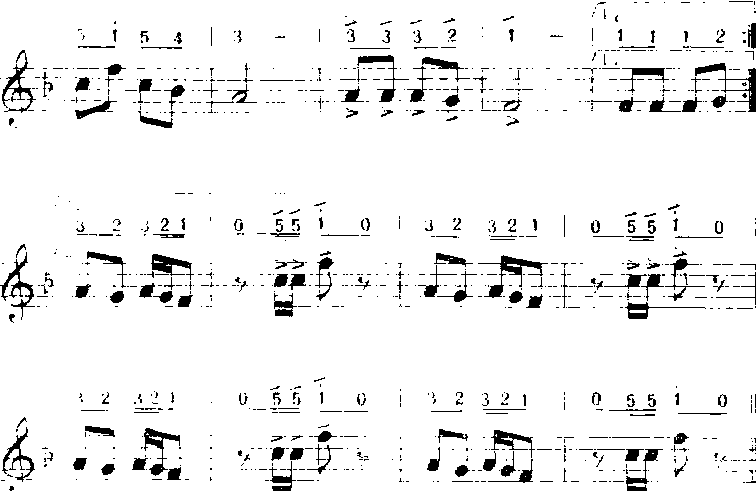

❹音量对比。用不同音量或不同力度产生对比。此对比也分两种方式:(a)力度变化。在曲调上标明力度记号(ff、f、mf、mp、p、pp、PPP和渐强、渐弱等)如《红蜻蜓》(日本儿童歌曲) (三木露风词山田耕作曲):

❺节拍对比。不同的节拍表现不同的情绪,节拍的对比也能产生艺术效果,常用于乐段之间,也用于乐句间。对比性强的偶数节拍与奇数节拍。如:《杜鹃花送给筑路工人叔叔》(苏叔阳词杨春华曲)A段采用3/4节拍,曲调委婉、流畅而抒情,表达孩子们热爱筑路工作叔叔的深厚感情。而B段改用了2/4节拍,旋律节奏有劳动的气氛,通过具体事情赞美筑路工人叔叔的好思想,好品质。两种节拍产生了强烈对比。

对比Duibi

素描法则之一。指黑白、大小、强弱、虚实的比较、对照、互相衬托。对比包括物体色相明度对比,即黑、白、灰色块对比;明暗色调对比;处理手法的虚实强弱对比等等。素描中黑色与白纸形成黑与白的对比,最黑色与洁白纸的对比最强,随着黑色的变浅和白纸画灰而对比减弱。对比的主要作用,一是表现空气透视,即表现空间色调层次变化,近处对比加强,远处对比减弱;二是塑造形象,衬托主体和处理画面,重点部位可强化对比,次要部位弱化对比。

对比Duibi

在工艺美术设计的各种因素中(线型、体量、空间、质地、色彩等),把同一因素中,差别程度不同的部分,组织在一起(如:线型中的曲线和直线),产生对照和比较,称其为对比。对比只能有同一因素中的两种差别之间产生,例如体量的大小对比;色彩的冷暖对比。在两种不同因素之间,不能产生对比关系,例如色彩就不可能与线型对比。同一因素中,差异程度比较大的条件下,才会产生对比;差异程度小的,则表现为协调。对比就是强调差别,以达到相互衬托、彼此作用的目的。

对比

音乐整体表现手段之一。指不同的音乐材料(音乐主题)的并列陈述。用于乐思的转折和变化,它包括不同形象、不同感情、不同性格、不同风格等某方面或某几方面的对比。对比程度可大可小,具有对抗性、戏剧性的两个音乐主题对比程度较大。用原有音乐材料变奏形成的对比称为“派生对比”; 用不同音乐材料所进行的对比称为 “并置对比”。

对比

把同一事物的两个不同的方面,或者两种相反或矛盾的事物,并列一处,使之形成比较、对照,以便达到强调目的的一种表现手法。修辞上多用此法,如明代刘基《卖柑者言》的“金玉其外,败絮其中”,《墨子·公输》中“荆之地,方五千里,宋之地,方五百里。此犹文轩(装饰华美的车辆)之与敝舆(破旧的车辆)也。……荆有长松、文梓、楩枬、豫章,宋无长木。此犹锦绣之与短褐也”。荆地五千里,言其多,宋地五百里,言其少;文轩与敝舆,言好与坏之比,皆是对比。多少、好坏、粗细、高低、大小等可以构成正反对立的关系,在对比之中事物的特征会更加突出,从而给人以深刻的印象。笔法上也用此法。例如将某人前后言行不同来作对比,由事物或人物的发展变化说明题者,这是纵向对比;将两种不同的人物或事物来作对比,通过双方不同的特点说明题者,这是横向对比。前者如宋代欧阳修《五代史伶官传论》写庄宗之所以得天下与其所以失天下,从兴亡盛衰的纵向对比中得出“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”以及盛衰之理“虽曰天命,岂非人事”的结论。横向对比在写作中最为常见。如唐柳宗元《永某氏之鼠》写新旧主人对鼠的不同态度得到的不同结果,启发读者深思一些社会现象。又如明代宋濂《送东阳马生序》以自己过去家贫求学之勤艰与当时学生优越条件作对比等。

对比

新闻评论论证的一种方法。通过两种相反或相对事物的比较分析来论证论点的一种说理论述方法。对比,也可以称为正反对比,这种说理方法是把两个性质相反的事物或同一事物的相反、相对的两个侧面,诸如敌我、正误、胜败、新旧、褒贬、优劣等论据并列地加以说明和论述,让它们形成鲜明的对照、衬托和比较,从而使论点更有力、突出,以增强说理的启示性和说服力。如《一分钱的力量》这则言论,对比分析了两个少年的不同道路。一个少年拾到一分钱后交给了老师。此后,拾到590元现金又交还了失主。而另一个因偷盗而被收审的少年,也曾拾过一分钱,但他的妈妈让他用这一分钱去买糖吃。事情虽小,但给他播下了极端个人主义的菌种,久而久之堕落为偷盗分子。言论把这两则事实材料作为论据,加以对照论述,有褒有贬,破立结合,花费笔墨不多,却深刻地使受众认识到,小孩的学好学坏,取决于老师和家长是否精心教育,是否正确培养。在评论的说理过程中,恰当地将正反的论据进行对照分析和印证,使作者的是非之见体现于对照的事理之中,道理虽不多,却可以有较强的说服力,是一种很有效的说理方法。

对比

contrast;balance

对比

comparison

对比

compare;contrast;balance;ratio

鲜明~ sharp (or striking)contrast/新旧~compare (or contrast) the new with the old/对双方力量作~ make a comparison of the relative strength of the two sides/性别~gender ratio;sex ratio

对比contrast

即“感觉对比”。

对比

指把两种性质不同的刺激在空间上并列呈现,或在时间上连续出现,使个体对两者之间的差别感受更加明显的现象。广泛存在于视觉、温觉和味觉等各种感觉通道之中。例如,吃过甜食以后再吃柠檬,会感觉柠檬更酸。常见的对比现象有: 同时对比、继时对比、明度对比(黑白对比)、色调对比(彩色对比)。

- 耄是什么意思

- 耄耋是什么意思

- 耄耋之年是什么意思

- 者是什么意思

- 耆是什么意思

- 耆宿是什么意思

- 耆老是什么意思

- 耋是什么意思

- 而是什么意思

- 而且是什么意思

- 而今是什么意思

- 而今而后是什么意思

- 而况是什么意思

- 而后是什么意思

- 而外是什么意思

- 而已是什么意思

- 而立是什么意思

- 电邀是什么意思

- 电量是什么意思

- 电针疗法是什么意思

- 电钟是什么意思

- 电钮是什么意思

- 电钻是什么意思

- 电铃是什么意思

- 电铲是什么意思

- 电键是什么意思

- 电锯是什么意思

- 电镀是什么意思

- 电镐是什么意思

- 电门是什么意思

- 电闪雷鸣是什么意思

- 电闸是什么意思

- 电阻是什么意思

- 电阻器是什么意思

- 电阻率是什么意思

- 电阻箱是什么意思

- 电陈是什么意思

- 电霸是什么意思

- 电风扇是什么意思

- 电饭煲是什么意思

- 电饭锅是什么意思

- 电驴子是什么意思

- 电鳗是什么意思

- 男是什么意思

- 男丁是什么意思

- 男不与女斗是什么意思

- 男中音是什么意思

- 男人是什么意思

- 男人家是什么意思

- 男仆是什么意思

- 男低音是什么意思

- 男傧相是什么意思

- 男儿是什么意思

- 男儿有泪不轻弹是什么意思

- 男单是什么意思

- 男厕所是什么意思

- 男双是什么意思

- 男垒是什么意思

- 男士是什么意思

- 男声是什么意思