寇Kòu

现行常见姓氏。分布很广: 今北京,天津之武清,河北之尚义、黄骅、景县,山东之平度、平邑、昌乐、龙口,内蒙古之乌海,山西之太原,新疆之塔城,安徽之泾县,湖北之老河口,云南之陇川等地均有。汉族姓氏。《郑通志·氏族略》 亦收载,其源不一:

❶郑樵注云: “周有苏忿生,为司寇,子孙以官氏焉。” 司寇氏,或略去司 (而为寇氏),然苏忿生之后为苏氏。此以司寇氏者,未必忿生之裔。

❷其又云: “卫康叔为周司寇,支孙以官为氏。”则此系出姬姓。

❸又云: “后魏改口引氏为寇氏。” (按: 其注“口引” 氏云: “改为冠氏。” “冠” 当为 “寇” 之讹)。

❹ 《姓氏考略》 注引 《陈留风俗传》 云: “浚仪有寇氏,黄帝之后。” 浚仪故城在今河南开封县西北。望出冯翊、河南。

❺又据 《魏略》注云: “乌桓有寇姓。辽东北平乌丸单于寇晏敦是也。”

❻又引 《魏书·官氏志》注云:“后魏古口引氏(改)为寇氏。”(按:古口引,疑即 “口引” 氏。)

春秋时宋有寇先; 东汉有寇恂; 后魏有寇谦之;宋代有寇准;明代有寇湄。

寇kòu

❶盜賊。杜篤《論都賦》:“慢藏招寇,復致赤眉。”

❷敵。班固《幽通賦》:“昔衛叔之御昆兮,昆爲寇而喪予。”

寇kòu

❶匪盗。《大雅·桑柔》十六章:“民之未戾,职盗为寇。”郑《笺》:“为政者主作盗贼为寇害,令民心动摇不安定也。”朱熹《集传》: “戾,定也。民之所以未定者,由有盗臣为之寇也。”

❷掠夺强占。《大雅·民劳》一章:“式遏寇虐,憯不畏明。” 《说文》:“寇,暴也。”“虐,残也。”段玉裁注:“残,贱也。”此指残暴强占者。郑《笺》: “又用此止为寇虐,曾不畏敬明白之刑罪者。” 《大雅·荡》三章: “流言以对,寇攘式内。”郑《笺》:“王若问之,则又以对寇盗攘窃为奸宄者,而王信之,使用事于内。”

寇

读音k·ou(ˋ),为ou韵目,属ou—iu韵部。苦候切,去,候韵。

❶强盗;盗寇。

❷敌人;外来侵略者。

❸入寇。

❹姓。

寇*宼㓂kòu

❶侵略者;盗匪

△ 敌~。

❷敌人来侵略

△ 入~|~边。

❸姓。

★倭寇 贼寇

寇

❶强盗;侵略者:~仇︱草~︱流~︱海~︱倭~︱外~︱敌~︱视如~仇。

❷侵犯;入侵:~边︱入~。

寇kòu

❶ 侵略,入侵:寇边│敌人来寇。

❷ 入侵的敌人:日寇│敌寇。

❸ 姓。

寇kou

寇边 寇仇 寇盗 寇战 草寇 盗寇 敌寇 海寇 流寇穷寇 入寇 司寇 外寇 倭寇 贼寇 视若寇仇

寇

(同)匪 偷 窃 贼 盗

寇kòu

强盗:自谓酬王德,讵能复~仇。(七八·1948)

寇

❶害。鄭玄《三禮目錄·周禮目錄》:“秋官司寇第五,象秋所立之官。寇,害也;秋者,遒也。” (《通德堂經解》) 鄭玄《三禮目錄》: “秋官司寇第五,……寇,害也。” (《鄭氏佚書》)

❷劫取。《尚書古文·費誓》: “無敢寇攘。” 鄭玄注: “寇,劫取也。” (《通德堂經解》) 《尚書·費誓》: “無敢寇攘。”鄭玄注: “寇,劫取也。” (《鄭氏佚書》)

❸强聚爲寇。《尚書古文·舜典》: “蠻夷猾夏,寇賊姦軌,汝作士。” 鄭玄注: “强聚爲寇,殺人爲賊,由内爲姦,起外爲軌。” (《通德堂經解》)《尚書·堯典》: “寇賊姦宄。” 鄭玄注:“强聚爲寇。” (《鄭氏佚書》)

寇kòu

〖名词〗

侵略者,盗匪(8)。《宫之奇谏假道》:寇不可玩。——侵略者不可轻视。《送石处士序》:方今寇聚于恒。——如今贼寇聚集在恒州。《张益州画像记》:有寇至边。——有贼寇来到边境上。

寇kòu

〖动词〗

侵夺(1)。《子产论政宽猛》:式遏寇虐,惨不畏明。——要镇压侵夺、残暴的人,他们竟不怕王法。

寇kòu

❶ 劫掠。《尚书·费誓》:“无敢~攘。”(攘:掠夺。)

❷ 侵犯,入侵。《吕氏春秋·贵公》:“大勇不斗,大兵不~。”《汉书·晁错传》:“是时匈奴强,数~边。”

❸ 入侵之敌。《左传·僖公五年》:“晋不可启,~不可玩。”(玩:指放松警惕。)《赤壁之战》:“今~众我寡,难与持久。”

❹ 强盗。文天祥《〈指南录〉后序》:“北与~往来其间,无日而非可死。”

寇*△宼;㓂kou

BFDC

❶强盗;入侵者:日~/倭~/宜将剩勇追穷~(毛泽东诗)。

❷〈文〉侵略,侵犯:~边/~抄。

❸姓。

外敌

对外敌的蔑称:犬羊 犬戎

对敌寇的贬称:贼虏

外来的敌寇:外寇

外来入侵者:寇 边虏

来自海上的外国侵略者:鲛奴

入侵的敌人:寇敌

从国外入侵的敌人:戎 敌寇 寇贼

侵犯边疆的敌寇:边寇

强大的敌寇:强寇 强竖

(外来的敌人:外敌)

强盗

寇(贼寇) 匪(匪徒;匪类) 盗(萑苻之盗;萑蒲之盗) 贼徒 暴客 豪客 强人 棒子手

贼寇、仇敌:贼奴

拦路抢劫的强盗:响马

占据山林的强盗、土匪:草寇

聚集山林的强盗:绿林好汉 绿林强盗 绿林大盗 绿林豪客 绿林豪士 绿林豪杰

聚集山林反抗官府或抢劫财物的集团:绿林

强盗中的著名人物:草莽英雄 英雄草泽草昧英雄 草窃英雄

出没在海洋上的强盗:海盗 海寇 海匪鲸鲵

14-16世纪骚扰抢劫朝鲜和我国沿海的日本海盗:倭寇

流窜于江河湖海中横行抢劫的强盗:江洋大盗 江洋之盗

抢劫、叛乱、破坏社会治安的人:盗寇 盗匪 寇贼 钞贼 匪盗

逃匿的盗匪:遁贼

残余的寇贼:余氛 残匪 寇孽

经常抢夺别人财物、从事盗劫活动的人:惯盗

惯匪大盗:宿盗

经常抢劫、行凶的匪徒:惯匪 宿寇 积寇

有组织的匪徒:匪邦

骑马抢劫的盗匪:马贼

拦路抢劫的强盗:剪径强人

地方上的武装强盗:胡匪 胡子

在地方上抢劫财物,为非作歹,残害人民的武装匪徒:马子 蹚家 毛子 土匪

土匪、强盗:棒客

民国初年称土匪:刀客

流动不定的土匪:流寇 游寇

成批的土匪:股匪

顽固不化的土匪:顽匪

明火执仗的强盗:光火贼

暗藏的盗匪:窝匪

凶暴的贼徒:桀贼

(行为像强盗那样的人:强盗)

劫掠

盗(剽盗) 寇(寇抄;寇钞) 虔(虔刘) 劫钞 劫略 剽略 剽拂剽掠 暴掠 钞劫 抄夺 钞夺 虏掠 虏略 胁略

劫掠人口:盗人

侵扰劫掠:寇盗

惊扰劫掠:惊劫

驱逼劫掠:驱剽

抢夺,劫掠:击夺

在混乱中劫掠:趁哄打劫 乘哄打劫 趁闹打劫

大肆劫掠:肆剽

屠杀劫掠:屠剪

(抢劫掠夺:劫掠)

敌人

敌(敌方;~军) 寇(寇虏) 虏奸贼 蜂虿

对敌人的蔑称:丑类 敌虏 丑虏

对敌众的蔑称:丑党

守备据点的敌人:守敌

从空中进犯的敌人:飞贼

共同的敌人:公敌

强有力的敌人:强敌 勍敌 劲敌 凶寇勍寇

东边来犯的强敌:东海鲸波

强大的敌人:勍盗

强有力的敌人:严敌 犷敌

强暴的敌人:强虏

狡猾的敌人:黠虏

顽固的敌人:顽敌 死寇

有积恨的敌人:敌(仇敌) 难 寇仇

冤仇,仇敌:冤

有宿怨的仇敌:冤仇

不可调和的仇敌:死对头

势不两立的敌人:死敌

一向作对的敌人:夙敌

凶猛的敌人:豺兕

凶恶的敌人:鲸鲲 鲸鲵

恶贯满盈的敌人:稔寇

被击败过的敌人:决蹯之兽

残败的敌人:遗虏

敌军主力被歼后残存的敌人:残敌

走投无路的敌人:穷寇

久已存在的敌人:宿敌

陷入困境之敌:阱兽

难以逃脱、极易被消灭的敌人:口中蚤虱口中之虱

杀死的敌人和生俘的敌人:馘俘

(敌对的人:敌人)

另见:仇恨 坏人 战争 破坏

侵犯2

犯

侵略者来犯:寇

用兵侵犯:窥兵

移兵侵犯:迁侵

侵犯边境:犯界 犯境 犯边 寇边 盗边

侵犯边塞:犯塞 犯垒 盗塞

窥伺间隙以侵犯边境:窥边

敌军侵入国境:进侵 入侵 入犯 入寇

侵犯,入寇:侵寇

出其不备地入侵:袭侵

中国国土被敌人侵犯:神州陆沉

侵犯并消灭:侵灭

(侵入别国领域:侵犯)

寇kòu

苦候切,去候。

❶骚扰;侵犯。《吕氏春秋·贵公》:“大勇不斗,大兵不~。”

❷外寇,敌军。《左传·僖公五年》:“晋不可启,~不可玩。”

❸强盗,盗贼。《孟子·离娄》:“君之视臣为土芥,则臣视君为~仇。”

〖寇〗 粵 kau3〔扣〕普 kòu

❶ 劫掠,入侵。許慎《說文解字》:「〜,暴也。」司馬遷《史記.匈奴列傳》:「匈奴右賢王怨漢奪之河南地而筑朔方,數為〜。」❷盜匪。荀況《荀子.王制》:「聚斂者,召〜、肥敵、亡國、危身之道也,故明君不蹈也。」(蹈:重蹈覆轍。)

❸ 敵寇。杜甫《登樓》:「西山〜盜莫相侵。」

寇寇、冠kòu

❶强盗,侵略者。如:海寇,敌寇。

❷侵略。如:入寇,寇边。

❸姓。

寇kòu

Ⅰ ❶ (强盗或外来的侵略者) bandit; invader; enemy: 敌~ the (invading) enemy; 海 ~ pirate

❷ (姓氏) a surname: ~ 准 Kou Zhun Ⅱ (敌人来侵略) invade: ~ 边 harass border area; 入 ~ invade (a country)

◆寇仇 enemy; foe

寇

invader;enemy;bandit

寇kòu

❷ 败

❸ 视如

❹ 成王败

寇

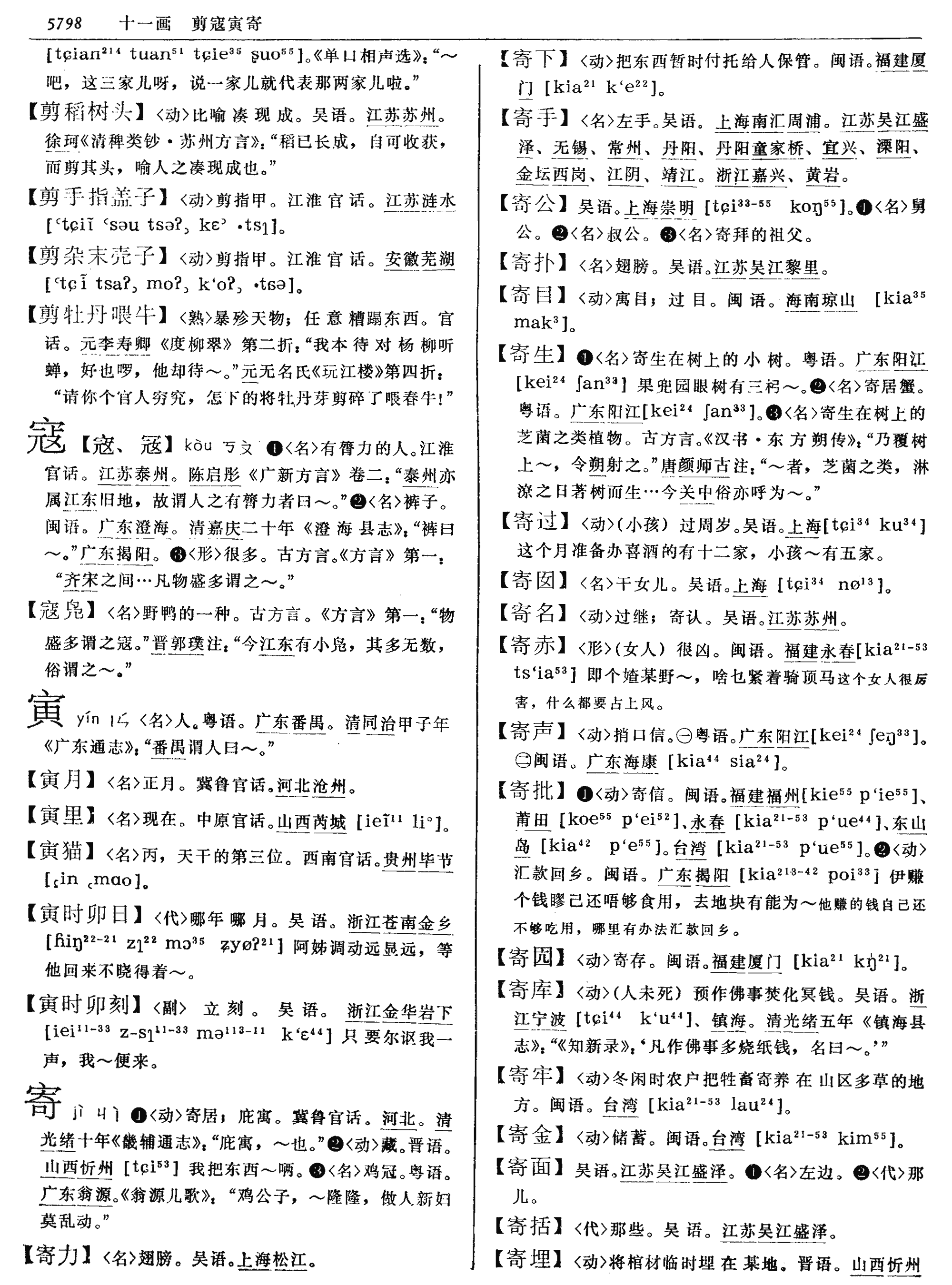

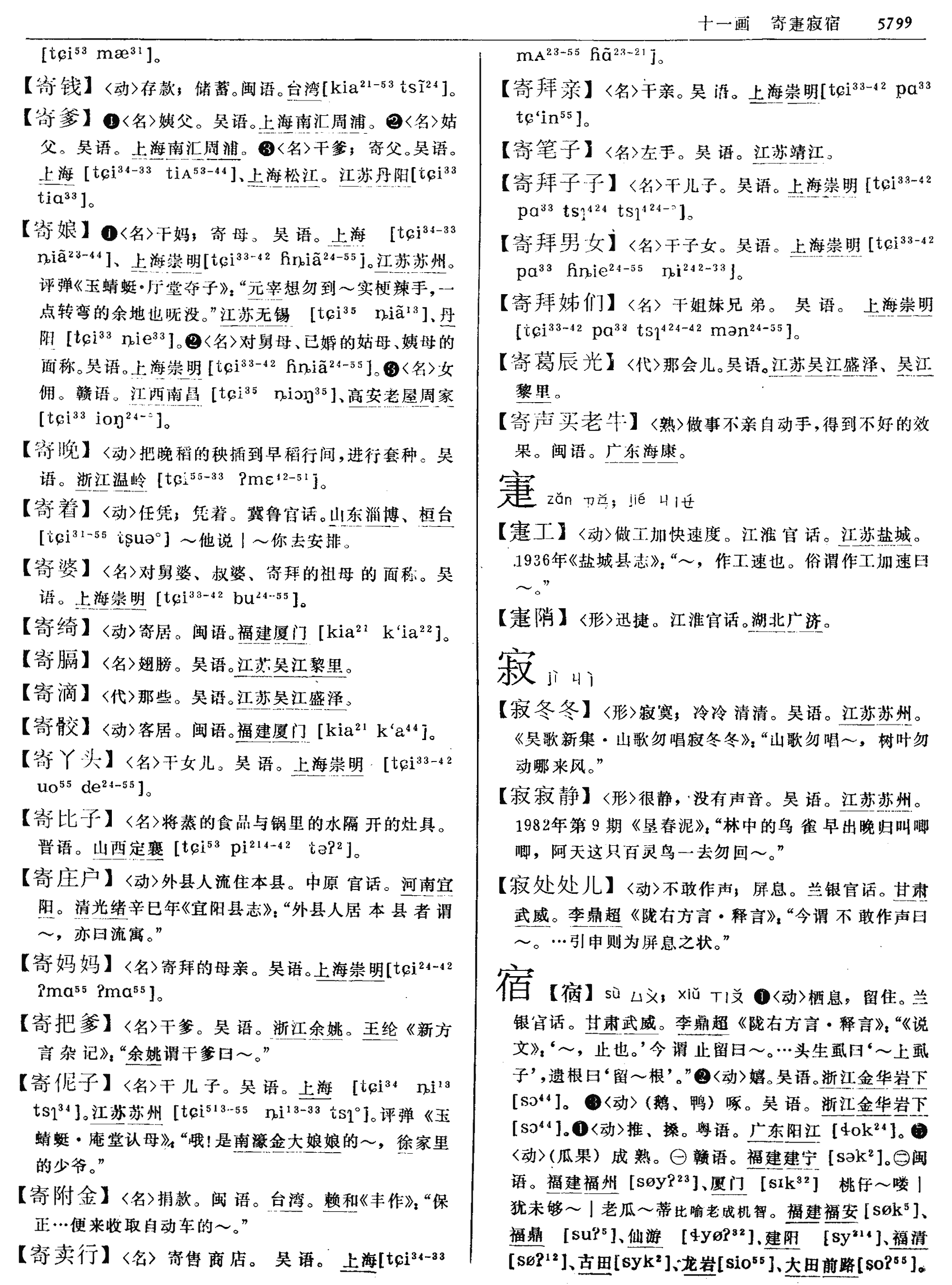

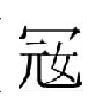

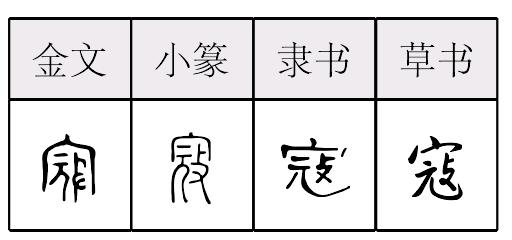

寇,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

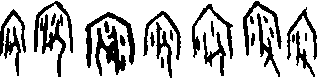

金文从宀从元从攴會意,表示有人入室對主人施暴。“元”象人而突出頭部,本義是人頭。“攴”象手持棍棒,表示擊打。从宀表示在室中。第三字形从戈,从戈與从攴表意相同。本義或指施暴、劫掠、侵犯,用爲名詞則爲賊寇。古有司寇掌管刑獄、糾察。銘文或用强取義。提示:《新甲骨文編 (增訂本)》“寇”字條下收

等字形,在卜辭中或用作地名,或表示某種身份名稱,辭例有 “多寇” “五百寇”等,具體含義不明。字形局部與金文相近,構形意義不能確定,録此以待達者。又,從字形看,从宀與从冖很難辨别,故 “寇”“冠”或相混。

等字形,在卜辭中或用作地名,或表示某種身份名稱,辭例有 “多寇” “五百寇”等,具體含義不明。字形局部與金文相近,構形意義不能確定,録此以待達者。又,從字形看,从宀與从冖很難辨别,故 “寇”“冠”或相混。

楚簡帛文作

,从宀从元从戈,沿襲金文第三字形。秦簡牘文作

,从宀从元从戈,沿襲金文第三字形。秦簡牘文作

,或从冖,或从宀。

,或从冖,或从宀。

寇kòu

会意字,“元”为人,“攴”是手持棍棒。意思是手(又)持棍棒打家劫舍。本义为入侵,侵犯。《左传·文公七年》说:“凡兵作,于内为乱,于外为寇。”作声符生成的字有:

kòu

蔻(豆蔻年华)

寇.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆kòu

篆kòu

[完(意符)+ 攴(聲符)→寇(《説文》:“寇,暴也。從攴,從完。徐鍇曰:“當其完聚而欲寇之。”寇,古文像強盗闖進家門,以兇器擊家人頭部。盗匪,侵略者,亦指敵人〈盗寇、賊寇〉。 侵略者來侵犯〈寇邊〉。)]

《詩經·大雅·民勞》:“式遏寇虐,無俾民憂。”(制止搶劫與暴虐,勿讓百姓受驚慌。)

[春秋] 左丘明《左傳·襄公三十一年》:“不畏寇盗,而亦不患燥濕。”(既不怕土匪強盗,也不怕乾燥潮濕。)

《史記·秦始皇本紀》:“六親相保,終無寇賊。”

寇宼;㓂kòu

(11画)![]()

![]()

【提示】⽁, 位于半包围结构内时,末笔捺改点。

*寇〔

〕kòu

〕kòu

11画 宀部 强盗: 流~|海~|外~|。

寇( )

)

庚季鼎,殷周金文集成2781,西周中期

用又右俗父𤔲(司)寇。

曶鼎,殷周金文集成2838,西周中期

寇曶禾十秭。

揚簋,殷周金文集成4295,西周晚期

……眔(司)寇眔(司)工司。

司寇良父壺,殷周金文集成9641,西周晚期

𤔲(司)寇良父乍(作)爲衛 (姬)壺。

(姬)壺。

虞司寇壺,殷周金文集成9695,西周晚期

虞𤔲(司)寇白(伯) (吹)乍(作)

(吹)乍(作) (寶)壺。

(寶)壺。

魯少司寇盤,殷周金文集成10154,春秋

魯少𤔲(司)寇 (封)孫宅乍(作)𠀠(其)子孟

(封)孫宅乍(作)𠀠(其)子孟 (姬)

(姬) 朕(媵)般(盤)也(匜)。

朕(媵)般(盤)也(匜)。

侯馬盟書156:22,春秋

寇。

侯馬盟書195:4,春秋

寇。

二年邦司寇趙春鈹,珍秦齋藏金·吴越三晉篇211頁,戰國晚期

邦司寇肖(趙)春。

按: 从广,不从宀; 从戈,不从攴。

七年邦司寇矛,殷周金文集成11545,戰國晚期

邦司寇(寇)當。

古璽彙編65,戰國

司寇之鉨。

古璽彙編68,戰國

□□司寇。

古璽彙編7,戰國

高志司寇。

古陶文彙編4.50,戰國

左宫寇。

九店楚簡·五六號墓竹簡32,戰國

不瓋(利)以行 (作)、 𨒙(蹠)四方埜(野)外,必無堣(遇)寇(寇)逃(盜),必兵。

(作)、 𨒙(蹠)四方埜(野)外,必無堣(遇)寇(寇)逃(盜),必兵。

上海博物館藏戰國楚竹書三·周易1,戰國

上九: 𣪠(擊)尨(蒙); 不利爲寇(寇), 利 (禦)寇(寇)。

(禦)寇(寇)。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本卷後古佚書,西漢

外内無寇者。

漢印文字徵

寇喜之印。

漢印文字徵

寇䡃。

雁門太守鮮于璜碑陽,東漢

蠢爾葷育,萬邦作寇。

按: 从殳,不从攴。

晉皇帝三臨辟雍皇太子再莅盛德頌陽,晉

至于文皇帝,方寇負固,猶未帥職,左提右挈,虔劉邊垂。

慈慶墓誌,北魏

值玄瓠鎮將汝南人常珍奇據城反叛,以應外寇。

崔懃造像記,北魏

盪寇將軍。

寇偘墓誌,北魏

寇偘,字遵樂,上谷昌平人也。

按: 部件“元”訛爲“示”。

元詮墓誌,北魏

正始之中,南寇侵境。

寇憑墓誌,北魏

魏故本郡功曹行高陽縣省兼郡丞寇君墓誌。

寇慰墓誌,北魏

魏故冠軍府長史寇君墓誌。

高盛墓碑,東魏

……之寇,所在間出; 黄巾青領之妖,相望竝起。

寇嶠妻薛氏墓誌,北周

邵州使君寇公妻薛誌。

李思訓碑,唐

放逐勳舊,慰薦寇讎。

《説文》: “寇,暴也。从攴从完。”

金文从宀从元从攴,會入室持杖擊人之意。“元”或作“人”,或省作“兀”,或增“口”(侯馬盟書)。戰國時期,習見以“戈”代“攴”。石刻文字,“宀”或又寫作“冖”,“攴”换成“殳”,“元”訛作“示”。

曶鼎“寇曶禾十秭”用本義,强取也。“司寇”一詞常見,一般表示官職或複姓。

古時,“盜”、“賊”、“寇”意義有差别。寇通常指人群的行動,成群結夥、公開劫掠。外部或外族入侵,不以侵占土地爲目的,而以搶掠財物、人口爲目的的行爲亦稱寇。作名詞,成群的入侵者、搶掠者即爲寇。

或以爲甲骨文有“寇”字,然未爲定説。

寇宼㓂kòu

西周从人从攴(扑)在宀下,会意。宀(mián)是房屋形。在屋内打人,是暴乱,劫掠。转为名词,为盗匪,侵略者。从人字形而头大,一个大圆点即人形更显。春秋以后这字形就变成元字。一般人形的大头变一横,成兀,上容易再增一横,即成元字。夫字在甲骨文金文中也有如此的。这就成寇字,到现在。中古以后有攴讹变女旁作宼或㓂,现都作异体字。 见《异体字表》。又指侵略者来侵略。如:寇边。

寇 ★异◎异★常◎常

★异◎异★常◎常

kòu表意,金文、小篆从宀、元、攴,宀为房屋,元是突出了头部的人形,攴指手持器械,表示手持棍棒等在屋中对人击打施暴,隶定为“寇”。本义为劫掠、行凶,引申为入侵、盗贼、入侵者等。变体作“

.jpg) ”。《异体字表》以“

”。《异体字表》以“.jpg) ”为异体字。

”为异体字。寇 (kòu)

(kòu)

从攴,从完。

【按】《説文》:“暴也。从攴,从完。徐鍇曰:當其完聚而欲寇之。”段玉裁注曰:“暴當是夲部之 。 暴疾之字引伸爲暴亂也。从攴、完。此與敗賊同意。”其本義是入侵、侵犯。

。 暴疾之字引伸爲暴亂也。从攴、完。此與敗賊同意。”其本義是入侵、侵犯。

寇.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶kòu

隶kòu

【析形】会意字。古文字形从宀,从元,从攴。宀表示房子,元是突出了头的人,攴表示以手持棍。整个字表示在一间屋子里,闯入者正手持木棒击打着主人的头部。

【释义】《说文》:“暴也。”本义为行凶劫掠,引申指进犯、侵略。用作名词指盗贼、侵略者。[成则为王,败则为寇]旧谓在争夺政权斗争中,成功了的就是合法的,称帝称王;失败了的就是非法的,被称为寇贼。反映了以成败论人的观点。

【shape analysis】It is the associative character. In ancient character the meaningful parts are 宀(mián)referring to the house and元(yuán)referring to the person who has highlighted his head and 攴(pū) referring to hold stick with hands. It means that in a room the intruder is armed with sticks hitting the owner's head.

【original meaning】 Attacking and murdering.

*寇k’ew

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 暴也。 从攴、完。(三篇下)

, 暴也。 从攴、完。(三篇下)

強寇手持利器破壞屋中之物。

- 赵禹廉倨是什么意思

- 赵离是什么意思

- 赵秀三是什么意思

- 赵秀亭是什么意思

- 赵秀德是什么意思

- 赵秀昆是什么意思

- 赵秀棠是什么意思

- 赵秀治是什么意思

- 赵秀芳是什么意思

- 赵秉南是什么意思

- 赵秉德(彼德)是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉文是什么意思

- 赵秉钧是什么意思

- 赵秉钧是什么意思

- 赵秉钧是什么意思

- 赵秉钧是什么意思

- 赵秉钧是什么意思

- 赵秋谷所传声调谱是什么意思

- 赵窑遗址是什么意思

- 赵立年是什么意思

- 赵立民是什么意思

- 赵立贵是什么意思

- 赵竟成是什么意思

- 赵章光是什么意思

- 赵章楣是什么意思

- 赵端涛是什么意思

- 赵竹光是什么意思

- 赵竹鸣是什么意思

- 赵筱梅是什么意思

- 赵筱梅是什么意思

- 赵简子是什么意思

- 赵简子上羊肠之坂是什么意思

- 赵简子回兵拔邯郸是什么意思

- 赵篱东是什么意思

- 赵精勇是什么意思

- 赵素是什么意思

- 赵素云是什么意思

- 赵紫宸是什么意思

- 赵紫阳是什么意思

- 赵紫阳是什么意思

- 赵红江是什么意思

- 赵纪先是什么意思

- 赵纪彬是什么意思

- 赵纪彬是什么意思

- 赵纪彬是什么意思

- 赵纪彬是什么意思

- 赵纪彬文集是什么意思

- 赵纯孝是什么意思

- 赵绍琴是什么意思

- 赵绍祖是什么意思

- 赵经世是什么意思