宫颈癌

子宫颈上皮的恶性肿瘤。妇女生殖器中最常见的恶性肿瘤。与慢性宫颈炎、产伤撕裂、早婚、早育、多产、配偶包皮垢有关;亦与人类乳头状病毒、疱疹Ⅱ型病毒感染有关,常见症状为白带增多,接触性出血。宫颈涂片细胞学检查及活体病理检查可确诊。早期病例可选用手术治疗及放射治疗,晚期病例以放射治疗为主。见“妇产科学”中“子宫颈癌”。

宫颈癌

宫颈癌占女性生殖系统恶性肿瘤总数的半数以上,是妇女最多见的癌瘤。其死亡率,过去占妇女恶性肿瘤的首位。自1958年以来,我国城乡开展了大面积的宫颈癌防癌普查工作,使宫颈癌得到了早期发现、早期诊断和早期治疗。从而大幅度地降低了发病率和死亡率。上海市纺织系统20年连续普查普治,共查737,102人次,发现宫颈癌508例。近五年发现的33例中,除一例外,都属亚临床癌。年龄标化的患病率下降94.5%,发病率下降94.8%。Ⅳ期、Ⅲ期、Ⅱ期宫颈癌各已有15年、5年、4年未发现,原位癌下降84.0%。近五年宫颈癌发病占同组妇女恶性肿瘤中的第七位,死亡率为12~15位。江西靖安县于1974~1979年开展两年为一轮的宫颈癌普查普治,第一轮30岁以上已婚妇女宫颈癌患病率为1104/10万,第二、三轮宫颈癌发病率各为558/10万、291/10万,第三轮的发病率显著低于第二轮(P<0.05)。在第二、三轮发现的宫颈癌中,早期癌即0期、Ia期癌各占65.8%、95.6%,后者较前者增高非常显著(P<0.01),第三轮消灭了Ⅱb期以上的晚期宫颈癌。因此,间隔1~2年的定期普查普治对于控制晚期宫颈癌的发生,效果良好。

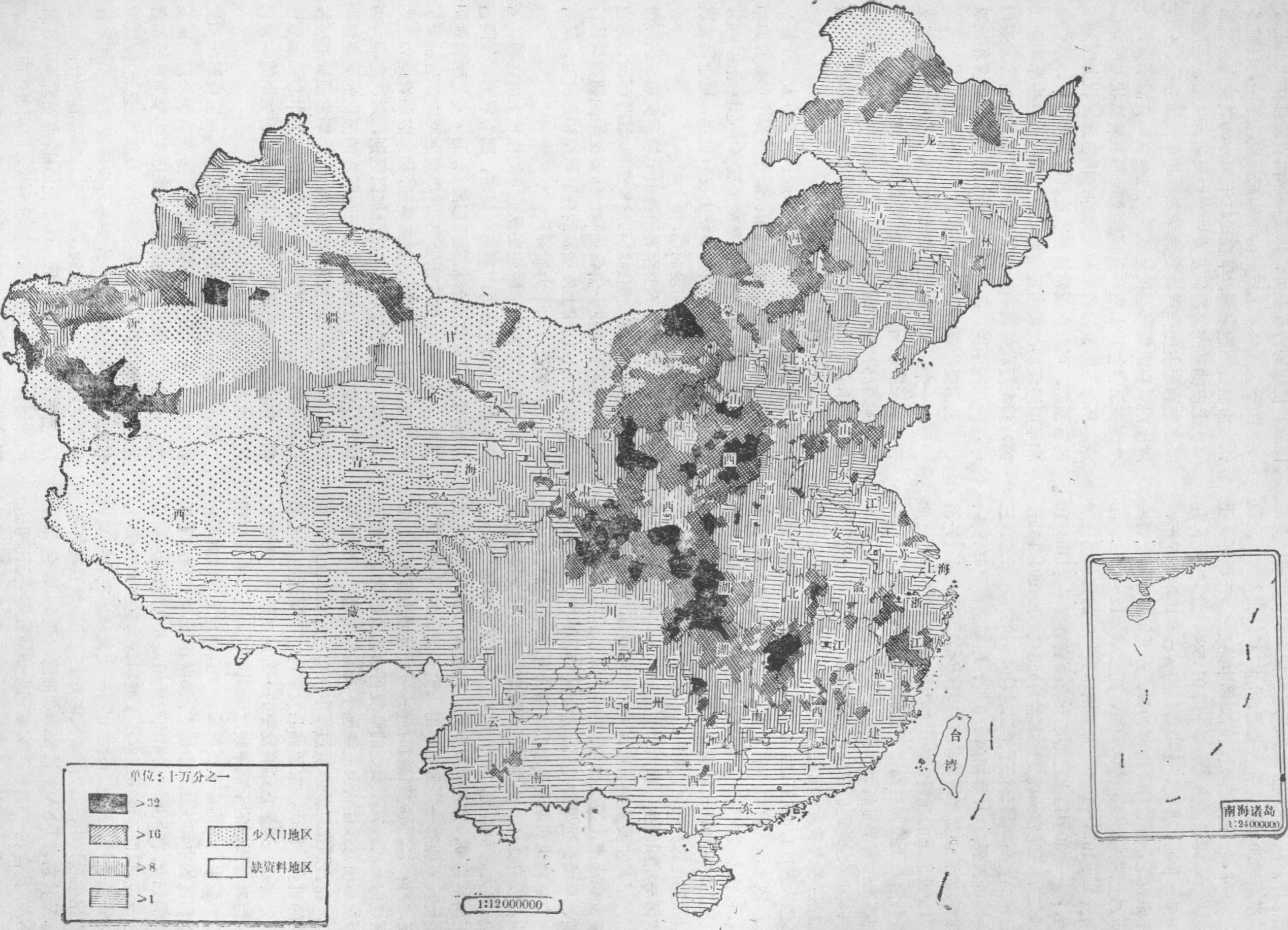

肿瘤流行病学与病因学密切相关,在遗传的基础上,因人种、国家、地区的不同,而肿瘤发病率各异。美国黑种人比白种人多发;东南亚一带多发;犹太人则低发,仅为其他人种的1/5左右。经济富裕者比贫困者宫颈癌患病率低。欲掌握人群中肿瘤发生动态,探索致癌因素,谋求对策,可根据调查统计资料,绘出肿瘤的地理分布图。根据我国1973~1975年肿瘤死亡回顾调查结果,曾绘出中国宫颈癌地区分布图。(图1)

图1 中国宫颈癌地理分布图

病因与组织发生 目前对宫颈癌的确切病因尚未完全明了,但其主要发病因素渐被人们所重视。婚产是一个主要发病因素,婚次过多、性生活紊乱、不洁的性生活习惯、早婚、过早性生活、过早生育、多产、密产的妇女,宫颈癌患病率明显增高。梅毒患者宫颈癌患病率比健康妇女高3倍。丈夫行过包皮环切术的妇女很少患宫颈癌。犹太人和回民、由于男孩出生后或幼年即行割礼,不但阴茎癌少,宫颈癌也少见。包皮中贮留的包皮垢或感染物质可能有一定致癌作用。由于妊娠的内分泌环境改变,分娩对宫颈的刺激和损伤,可导致慢性宫颈炎、宫颈糜烂的发生。宫颈糜烂的修复可由宫颈鳞状上皮伸展而修复和由宫颈柱状上皮细胞下储备细胞增生、鳞化而覆盖。在宫颈糜烂的修复过程中,有可能增加上皮异型增生的机会。因而,宫颈癌的发生与宫颈糜烂的存在关系十分密切。这是宫颈癌发生的一种内在基础。患有宫颈糜烂者宫颈癌的发病率较对照组高7倍。近年来在宫颈癌变组织中检出疱疹Ⅱ型病毒,并且测定患者血清疱疹Ⅱ型病毒的中和抗体效价比对照组高,感染过疱疹Ⅱ型病毒的妇女,宫颈癌患病率比对照组高6倍,都提示病毒病因学说,但尚不能确证疱疹Ⅱ型病毒为宫颈癌的病因。此外,精子与宫颈癌的发生也有一定关联。在宫颈鳞状上皮化生过程中,未成熟鳞状化生上皮细胞能吞噬精子、病毒及其它含DNA的颗粒,在细胞内两种染色体组(DNA)整合在一起,作为突变诱发物质或促进因子引起细胞突变。宫颈癌的发生可能与上述因素综合作用有关。

宫颈癌的组织起源问题,除来源于中肾管残留或子宫内膜异位症的特殊癌外,宫颈腺癌由宫颈部柱状上皮发生。关于宫颈鳞状上皮癌的细胞起源说法不一,目前多认为由储备细胞来源,早在1941年Meyer首先考虑宫颈鳞状上皮的基底细胞以及真性糜烂周边再生鳞状上皮的基底细胞起主要作用,我国学者在60年代用分段、分片对比法观察组织形态的连续性和过渡性,并清晰看到有7例在正常柱状上皮与基底膜之间存在着鳞状上皮原位癌,从而证明是储备细胞来源的。由宫颈鳞状上皮发生的宫颈癌,可以由正常鳞状上皮同时发生间变、原位癌和早期浸润癌,或由正常鳞状上皮最初就发生早期浸润癌,并在浸润癌周边继发间变或原位癌。前者称为多相学说或双相学说,后者则称为单相学说。而以多相或双相学说演变为癌者占绝大多数。

癌由一个正常细胞发生的概念,迄今仍被少数学者支持。主张癌的胎生遗残说,移动上皮说,依单一细胞突变为基础,称为单一细胞起源说。反之,所谓多细胞起源说,表现多中心起源,这种多中心性并不意味着癌的发生是散在而不连续的。

关于宫颈鳞癌的组织发生,一般认为它多发生于柱状上皮区,起源于储备细胞增生、鳞化过程中形成非典型变化区域,在此区域内细胞恶变形成多中心性增生中心,继而增生中心融合为宫颈鳞状上皮原位癌,更进而发展为宫颈鳞状上皮早期浸润癌。

近年来,国内外不少学者用透射电镜研究癌细胞超微结构,发现宫颈原位癌细胞和储备细胞类似,因而认为宫颈癌细胞可能来源于储备细胞。储备细胞的超微结构特点是既有腺性柱状上皮细胞的分泌颗粒和微绒毛,又有鳞状上皮的桥粒和张力微纤维。

宫颈鳞癌多发生于鳞柱交界上方的柱状上皮区域,若病变向宫颈阴道部方向蔓延和浸润,则发展为宫颈阴道部癌;若病变仅向颈管粘膜深层浸润,而未蔓延至宫颈阴道部,则发展为单纯宫颈管癌;若病变主要向颈管粘膜深处浸润,同时又向宫颈阴道部蔓延,称为以颈管癌为主的宫颈癌。发病早期将上述情况加以区别,对决定治疗方案有一定意义。宫颈管癌由于它所在的部位的生理解剖关系,具有较易于扩散和转移的特点,早期宫颈管癌应按Ib期处理之。其中有一种极为罕见的称为中心性结节性癌,它是生长在粘膜深层或肌层内的由胎生期的中肾管残留或内膜异位症发生的特殊癌。

临床类型 发生于宫颈阴道部的癌,按巨检形状和发育方向,可分为四型:

❶糜烂型癌: 多在宫颈外口周围发生不规则形的糜烂,经活组织检查证实为早期宫颈癌者称为癌性糜烂。其表面常呈粗大颗粒状,缺乏光泽,质地较脆,触之易出血。癌性糜烂可形成表浅溃疡,癌性发育使糜烂面扩大,同时也向深部侵袭,前者称为外向性发展,后者称为内向性发展。

❷菜花型癌:癌在宫颈阴道部向外增殖发展,呈粗大颗粒或乳头状,向阴道腔内隆突,形成菜花状肿瘤,大小不等,有时可充满阴道腔。由于增殖迅速,组织脆弱,合并腐败菌尤其是各种厌氧杆菌、连锁状球菌感染,菜花表面坏死形成溃疡,发生癌变。

❸溃疡型癌: 向内发展的癌,癌性溃疡扩大深掘形成癌喷火口,又称喷火口状癌,溃疡组织硬而脆,表面腐败化脓,出血倾向明显。

❹混合型癌: 系同时向内、向外发展的混合型癌。

在显微镜下根据癌灶浸润的深度,宫颈癌可分为:

❶宫颈鳞状上皮原位癌或上皮内癌,临床上称为0期 (见“宫颈原位癌”)。

❷早期间质浸润癌或镜下早期浸润癌,临床上称为Ia期。癌组织已向间质浸润,但浸润深度在基底膜下5mm以内,且癌灶孤立没有融合,没有淋巴管及血管癌栓。原位癌或原位癌累及腺体的癌上皮,基底膜在某一部位被破坏,该处基底部癌细胞呈阿米巴样游动,向间质浸润,应列为早期微小浸润。如原位癌或原位癌累及腺体的腺上皮,其基底膜在某一部位较模糊,但无明显小尖状突向间质者,称为可疑早期间质浸润。早期间质浸润中癌灶还融合或已浸润脉管者具有易扩散、转移的生物学性格,以按浸润癌处理为稳妥。

❸浸润癌。癌组织向间质浸润深度超过5mm,或在淋巴管、血管中发现有癌栓,或癌组织互相融合成片者,称为浸润癌。

组织学类型 根据组织学检查,宫颈癌分为鳞状上皮癌、腺癌和鳞腺癌。腺癌组织形态多种多样,常见的为腺型,其次为粘液型,腺角化癌很少见。粘液性腺癌的特点是腺体数目增多,形状变异,大小不一,有出芽状,但腺上皮细胞没有或只有轻度的局限性增生、间变。这种肿瘤在组织学上似属良性,而临床表现却相当恶性。

腺癌在组织学上可分三级:Ⅰ级为高度分化腺癌;Ⅱ级为中度分化腺癌;Ⅲ级为低度或未分化腺癌。

鳞癌根据癌细胞的成熟、分化程度或形态进行分级,癌细胞分化愈不成熟、愈显其胚胎性,恶性程度也愈高,癌瘤生长愈快,越容易发生转移。

按Broder分级法,分为四级:Ⅰ级为癌瘤细胞高度分化,未分化细胞仅占25%; Ⅱ级为未分化细胞占25~50%;Ⅲ级为未分化细胞占50~75%;Ⅳ级为未分化细胞占75~100%。近来已将Ⅲ级、Ⅳ级合并为Ⅲ级。

宫颈癌可通过直接蔓延、淋巴转移和血行转移三条途径扩散,淋巴转移是主要转移途径。

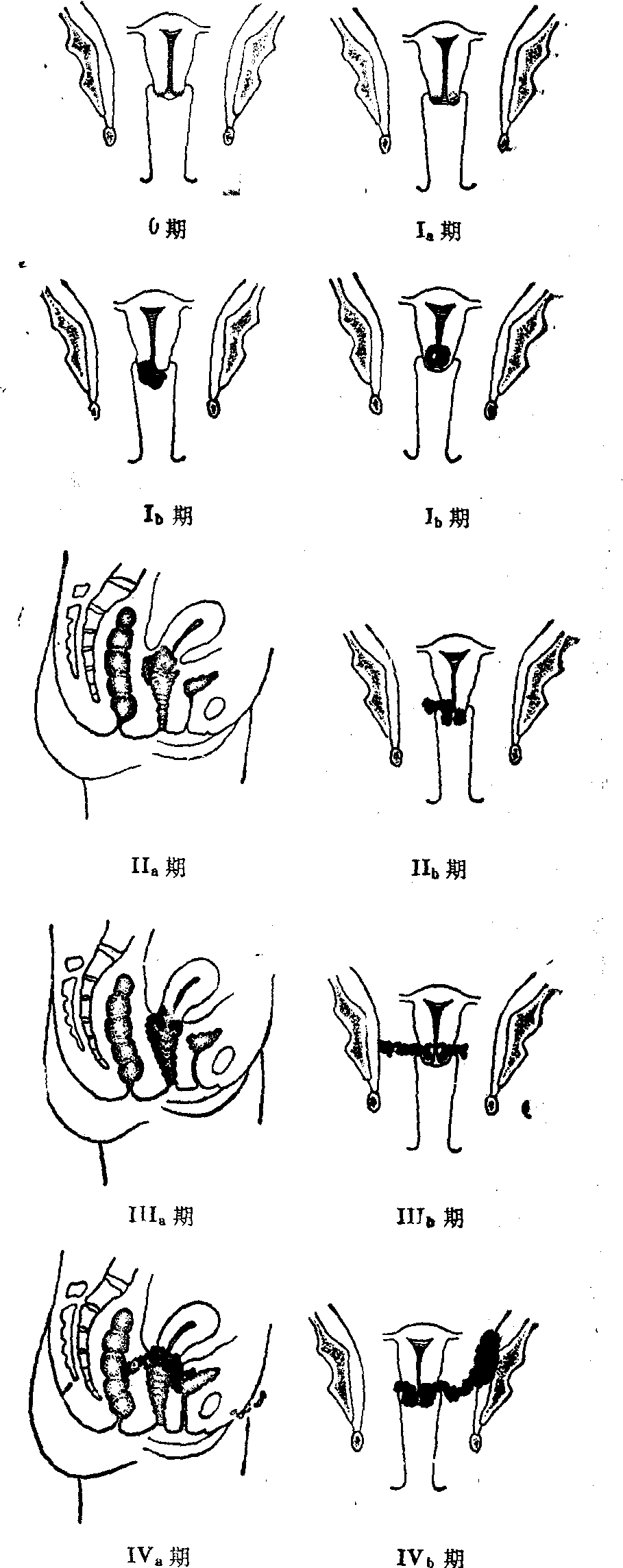

国际分期法 根据国际妇产联盟(FIGO)所制订的国际分期标准(1971年1月1日施行),宫颈癌的临床分期如下(图2):

浸润前期癌 0期: 原位癌(上皮内癌)。

浸润癌

Ⅰ期: 癌瘤局限于子宫颈(不考虑宫体浸润的有无)Ⅰa 确认为组织学的微小浸润癌(镜下早期间质浸润癌),浸润深度<3~5mm;

Ⅰb Ⅰa以外的其它Ⅰ期痛;

Ⅰb “Occult,OCC”常规的妇科临床检查未能确认,经大型楔形活检、锥切术、宫颈切除术、全子宫切除术等证实为组织学的明显浸润癌。

Ⅱ期:癌扩展超越宫颈,但未达盆腔和阴道壁的下1/3者。

Ⅱa期 病变侵犯阴道,无明显宫旁组织浸润;

Ⅱb期 有宫旁组织浸润,但未达盆壁。

Ⅲ期:癌浸润达盆壁,癌块与盆壁间无间隙存在或阴道壁浸润超过下1/3者。

Ⅲa期 阴道壁浸润超过下1/3,宫旁组织浸润未达盆壁者;

图2 宫颈癌的临床分期

Ⅲb期 宫旁组织浸润达盆壁或认定有肾盂积水或肾无功能者。

Ⅳ期: 癌超越小骨盆或侵犯膀胱、直肠粘膜者。

Ⅳa期 有膀胱、直肠粘膜浸润者;

Ⅳb期 超越小骨盆腔有远处转移。

我国现在也采用FIGO有关宫颈癌的国际分类法。

临床表现 宫颈癌症状随病期不同而异。原位癌无症状。早期浸润癌也常无症状,仅是通过防癌检查才发现,有时因破坏基底膜及浸润间质,流出渗出液、粘液而出现白带增多,特别在宫颈粘液腺癌,患者常主诉大量阴道排液,粘性,白或略呈黄色,需用月经垫,间质毛细血管遭到破坏则有血性白带,甚至不规则子宫出血或接触性出血。随着病变的进展而出现晚期症状,持续性或间歇性不规则出血,出血量多少不等,偶有较大血管受到侵蚀而发生大出血。肿瘤溃烂可产生稀薄的浆液性血性分泌物,有臭味。当宫颈旁组织已有明显浸润时,出现疼痛,首先为腰部钝痛,病变达盆壁侵袭骨盆神经时,出现神经分布区域的疼痛,如腰骶痛、下腹痛、下肢牵引痛。由于淋巴结转移,淋巴管阻塞可发生单侧下肢肿胀。晚期癌肿压迫或侵犯膀胱,可有尿频、排尿困难,甚至形成膀胱阴道瘘。输尿管受压可引起肾盂积水、肾盂炎,两侧输尿管阻塞可引起尿毒症。癌侵犯直肠可引起里急后重、便血或血性粘液便、腹泻或便秘,甚至产生直肠阴道瘘。由于贫血、营养障碍、代谢紊乱、感染引起低蛋白血症,出现癌性恶液质。

Ⅰ期宫颈癌有10~25%发生盆腔内淋巴结转移,随病期进展,淋巴结转移率相应增加。远处淋巴结转移可到后腹膜、浅腹股沟、左锁骨上(Virchow结)、颈淋巴结等。一般Virchow结虽能触及,可无症状,但增大至一定程度时可引起左上肢水肿、疼痛、麻木感,甚至出现Horner症候群(同侧眼球轻度下陷、上眼睑下垂、瞳孔缩小) 及吞咽困难。远处器官转移常到肝、肺、骨 (腰椎、胸椎、骨盆),肝转移出现腹水,肺转移有咳嗽、血痰、胸骨痛、全身无力等症状。全身及腹部检查一般无变化,如出血严重可有贫血,晚期患者出现恶液质,扪及左锁骨上淋巴结等。

原位癌、镜下早浸润癌及颈管癌,宫颈局部检查外观正常或有糜烂。较明显的浸润癌见充血的糜烂区或分布不对称的、粗糙的乳头状区,伸延到穹窿。病变发展较明显时,局部可为溃疡或菜花样肿瘤,内生型宫颈癌呈不规则结节状,表面也可破溃。病灶质硬而脆,触之易出血。阴道受累时其表面不平、硬、脆、弹性减退。子宫及附件往往无变化,有宫体浸润时子宫增大。疾病早期,主韧带及子宫骶骨韧带均无改变,Ⅱb期以后,按病期不同可触到增厚、质硬或团块状物。晚期病人偶有盆壁部孤立的淋巴结团块。宫颈腺癌以颈管内生长者较多,有浸润颈管肌层的倾向,使子宫颈形成桶状增大,质硬,

诊断及鉴别诊断 宫颈癌的早期诊断十分重要,是提高治愈率的关键措施。早期宫颈癌无症状,主要是在防癌检查或普查中通过直接对子宫颈形态学的观察及组织学各种检查法才得以发现。已婚妇女应1~2年普查一次,妇科门诊应把防癌检查作为常规。对良性妇科疾病患者在术前也应重视宫颈检查及常规细胞学检查,发现巴氏分类法Ⅲ~Ⅳ级涂片时均需做阴道镜检查及镜下定位多点活检,浅浸润癌时阴道镜下可见平坦的浅溃疡、表面凹凸不平,但尚保存白色上皮(白斑),呈脑回样隆起及异型血管象,腺口仍然保存。深浸润癌时可见深溃疡且凹凸显著,原白色上皮(白斑)几乎脱落,腺口消失,病灶同周围组织间有隆起、陷凹或沟状分界,子宫外口大,边缘不规则,颈管内面不规则。多点活检,应尽可能在鳞状和柱状上皮交界处取材。细胞学如为Ⅲ级以上者,宫颈口外部未发现病灶时,应行颈管搔刮术或采用先刮颈管内膜,后刮宫体内膜的分段诊刮法。注意刮出物性状(如豆渣样、肥厚粘膜、菲薄破碎粘膜样物) 以及颈管壁的性状,并将刮出物全部送病理检查。经过上述各项检查仍未能确诊时,则施行宫颈锥形切除术,通过病理检查以了解有无宫颈癌存在、有否浸润及浸润深度,以决定治疗措施。

对有不规则子宫出血或接触性出血患者,应进行仔细的妇科检查及宫颈刮片细胞学检查,对可疑病变作阴道镜及宫颈活组织检查,必要时应行膀胱镜、直肠镜、静脉肾盂造影、胸及骨X线摄片、盆腔电子计算机断层扫描(CT)等检查,妊娠期宫颈癌的诊断应格外慎重,妊娠时由于受雌激素影响,宫颈移行带细胞增生活跃,可类似原位癌病变,但还有定向分化,保持极性,这些变化产后均能恢复。

本病应根据细胞学及活体组织学检查与慢性宫颈炎、宫颈糜烂、宫颈息肉、子宫粘膜下肌瘤、宫颈结核、阿米巴宫颈炎、宫颈乳头状瘤及葡萄状肉瘤等鉴别。

预防措施 宫颈癌的预防可有三道防线:

❶第一道防线(预防宫颈癌发生),以宫颈癌流行病学、病因学研究所阐明的致癌因素及发癌机理作为防癌措施,日常生活中积极避免和排除这些致癌因素的影响和介入。

❷第二道防线(预防宫颈癌变),近年来提出宫颈发癌过程的阶段说,即宫颈非典型增生→原位癌→早期浸润癌及浸润癌,并认为重度非典型增生是鳞状上皮癌变阶段的一种病变。故应积极开展宫颈慢性病的防治,加强对癌前病变的诊断、治疗和随访,以降低宫颈癌发病率。

❸第三道防线(预防宫颈癌进展),由原位癌发展为早期间质浸润癌,有着较漫长的发生,发展过程。如能早期发现、早期诊断、早期治疗,可以防止原位癌向早期间质浸润癌发展。

治疗 宫颈癌的治疗有手术、放射、化疗、冷冻、免疫、中医药等疗法。应考虑患者年龄、肿瘤临床分期、全身情况、有无内科并发症及妊娠等问题选择应用。原则是0期~Ⅱa期以手术为首选(近年来趋向采用缩小范围的手术);Ⅱb期~Ⅳb期以放疗为主。对远处转移、手术或放疗后复发患者加用化疗。免疫疗法与放疗、化疗并用,是一种以赋活肿瘤患者的免疫能力为目的的非特异疗法。而中医药对增强机体功能及加速化疗或放疗后血象的恢复,减轻反应有良好效果。应用具有细胞毒作用的腐蚀或抗癌中药治疗宫颈局部癌灶亦有一定疗效。

(1) 手术治疗:对有腹腔内粘连者(因放射疗法易引起粘连部位损害)、残端癌 (行腔内照射困难)、放射线感受性不良的肿瘤(如腺癌)、阴道狭小者 (因腔内照射布镭困难,易产生膀胱、直肠损伤、副作用等)、较早期癌,宜采用手术疗法。Ⅰa期施行子宫全切除术,但需切除阴道壁2cm左右,Ⅰb期~Ⅱa期行逆行性盆腔淋巴结清扫术及广泛性根治术(见“宫颈癌根治术”)。发生在次全子宫手术后的宫颈癌称残端癌,尽量争取手术治疗。

(2) 放射疗法(见“妇科放射治疗”): 可用于各期宫颈癌(以Ⅱb期~Ⅳb期为主),高龄及有内科合并症的患者也能应用,可与手术并用,行术前照射(预防局部复发,远处转移,使肿瘤缩小容易手术)或术后照射(手术部位周围或淋巴有肿瘤细胞残留者)。放射范围包括宫颈及可能受累的阴道、宫体、宫旁组织及盆腔淋巴结。照射方法一般采用内、外照射结合,两者交替进行。内照射主要针对宫颈原发灶及其邻近部位,包括宫体、阴道上部及其邻近的宫旁组织(A点)。外照射(旋转照射、垂直照射)主要针对盆腔淋巴结分布的区域(B点)。根据具体情况决定先采用内照射还是外照射,一般较早期者先采用内照射,肿瘤过大或大出血内照射困难者、晚期癌已有膀胱、盆腔、直肠受累者或全身情况不良者,多先进行外照射, 一般采用镭管、 60Co管或137Cs管作腔内治疗,辅以X线、60Co或直线加速器等作体外照射(见“妇科放射治疗”)。放疗全疗程一般为6~8周,如因各种原因中断照射一月以上需再次治疗时,要酌情增加放射剂量。

(3) 化学疗法(见“妇科化学疗法”): 是手术、放疗的辅助疗法,手术与化疗并用目的在于扑灭术中游离癌细胞、抑制残余癌组织、预防转移癌。一般根据术中所见,术后组织学检查,癌浸润程度、淋巴转移的范围而选用化疗,在术中、术后应用。放疗与化疗并用可有三种方式,放疗前应用化疗,其目的是减弱癌细胞活力而增强放疗效果;放疗与化疗同时应用旨在增强放疗效果;放疗后应用化疗可以弥补放疗效果之不足。目前单独化疗多用于晚期癌,疗效不够理想。宫颈癌化疗常用抗癌剂有烷化剂 (环磷酰胺、噻替派); 抗代谢剂(氨甲喋呤、5-氟脲嘧啶、阿糖胞苷-c); 抗肿瘤抗生素(丝裂霉素、角霉素、博莱霉素);细胞毒剂(Vincristine sulfata)。抗癌剂可单药应用或联合应用,除常用的给药途径外,近年来还采用局部动脉内灌注疗法。

(4) 免疫疗法:旨在恢复患者已降低的免疫功能,积极地攻击癌细胞。现在所用的是自动免疫,临床应用溶链菌剂OK-432、云芝多糖P-SK、卡介苗BCG。

(5) 中医药疗法: 对宫颈癌的辨证分型可归纳为肝肾阴虚型、肝郁气滞型、湿热淤毒型、脾肾阳虚型或心脾两虚型,早期宫颈癌以肝肾阴虚型较多。内服药多偏重于扶正培本,兼清热利湿或疏肝理气,活血化淤等。局部用中草药大致可分为两类:一类是含砒的腐蚀剂,作用于宫颈局部,产生凝固、坏死、自溶脱落。如江西地区用中药锥切治疗早期宫颈癌。另一类是非腐蚀剂,如上海用掌叶半夏治疗早期宫颈癌和癌前病变,能使癌细胞脱落,瘤体缩小以致消失。

宫颈癌合并妊娠的治疗,需根据肿瘤发展情况及妊娠月份而定。Ⅰ期及Ⅱ。期合并早期妊娠者,可作根治手术,或先施行放射治疗,待胎儿死亡,自然排出后再行根治手术或继续放射治疗;若妊娠已达4个月以上者,可行剖宫取胎同时行根治术。各期宫颈癌合并晚期妊娠或已临产者,均行剖宫产术,以后再作手术或放射治疗。晚期癌合并妊娠,应尽早终止妊娠,并作放射治疗。

宫颈浸润癌患者,如未能获得适当治疗,一般仅存活1~2年,早期癌患者手术治疗与放射治疗的疗效大致相同,治疗后时间愈久则复发机会愈小。患者主要死于尿毒症,大出血、感染、恶液质。宫颈癌复发或转移的临床表现与晚期宫颈癌相似,如腰部或下肢痛,一侧或两侧下肢水肿,食欲减退,易疲劳,体重减轻,阴道、直肠或膀胱出血,泌尿系阻塞症状等,肺转移时出现咳嗽,脑转移时有头痛。对这些患者应作仔细的体检及必要的辅助检查 (如X线、内窥镜检查、细胞学检查及活体组织检查等) 以明确有无复发或转移。对宫颈癌复发或转移患者的治疗,应根据患者全身情况、复发或转移部位、病灶大小、以往治疗情况等因素综合考虑,采用放射治疗、化学治疗、手术治疗或综合治疗。过去手术部位(未行过放疗)的复发或盆腔内复发患者应用放疗效果较好。阴道断端复发属于表浅者,应用腔内照射,属于深部浸润的阴道壁复发时,先行外照射,待肿瘤缩小后补加腔内照射。

宫颈癌治疗后必须定期随访,以了解疗效。随访中注意复发或转移的症状,掌握有无复发,及时处理。随访可分下列阶段:治疗后第一年内,开始每月一次门诊检查,连续三个月后改为三个月一次。第二年半年复查一次,或根据患者条件而定。第三年后可每半年复查一次或采用信访。放射治疗后的随访,应注意有无放射后的并发症。

宫颈癌

宫颈癌是妇科常见的恶性肿瘤,发病率占女性恶性肿瘤之首位。病因不明。早期一般无明显症状,一旦出现,癌瘤往往已发展到一定程度。临床最多见的症状是阴道出血,初起常为接触性出血,至中、晚期可见不规则的阴道出血,有时量多如崩,在绝经后阴道出血的患者,尤应引起重视。同时伴有白带增多,有恶臭,色如米泔,或赤白带下。至晚期可出现疼痛症状,常为下腹及下肢肿胀疼痛。当癌瘤侵犯膀胱或直肠时,可见尿频、尿急、尿血、尿瘘、粪瘘等症。久则身体消瘦,出现恶液质。古医籍中虽无宫颈癌的专篇论述。但按临床症状,可散见“带下”、“崩漏”、“癥瘕”等病中。如《千金要方》云:“崩中漏下,赤白青黑,腐臭不可近,令人面黑无颜色,皮骨相连,月经失度,往来寒热,小腹弦急,或苦绞痛上至心……令人偏枯。”此症状之描述,颇与晚期宫颈癌症状相近。本病发生的病机,主要是脏腑、气血功能失调,冲任损伤,湿毒蕴结,流注下焦所致。治疗当以调气血,和阴阳,扶正达邪,增强机体抗邪能力为原则。对早期宫颈癌患者,以中医辨证与局部用药相结合,每可获根治之效。即或中、晚期患者,在手术后或应用化学疗法、放射疗法时,如同时服用中药,也可达到调理阴阳,培扶正气之目的。根据临床辨证,常见有:

肝郁气滞宫颈癌: 因情志内伤,肝气久郁,疏泄失常,致气滞血淤,淤毒互结,蕴于下焦。证见情志郁闷,胸胁胀满,小腹疼痛,心烦口干,夜梦纷纭,白带增多,舌苔薄白,舌质紫或有淤点,脉弦或涩。治宜疏肝解郁。方用逍遥散(《和剂局方》),加青皮、香附、乌药、茵陈。

湿毒下注宫颈癌: 脾虚生湿,湿蕴化热,久遏成毒,湿毒下注,滞阻胞络。证见白带增多,色如米泔或赤白相兼,伴有恶臭,下腹疼痛,纳差胸闷,低热,口干苦,舌质红,苔黄腻,脉滑数。治宜利湿解毒、散结。方用疏肝清胃丸(《十三科古方选注》),加七叶一枝花、白花蛇舌草、土茯苓。

气血两虚宫颈癌: 病缠日久,久漏暴崩,损伤元气,以致气血大亏。证见赤白带下,头昏目眩,心悸怔忡,疲乏无力,纳少唇淡,面色萎黄,爪甲不荣,舌淡苔白,脉细无力。治宜补气益血填精。方用当归补血汤(《内外伤辨惑论》),或归脾汤(《济生方》),加阿胶、龟板胶、首乌、枸杞、熟地、白芍、女贞子、紫河车、花生衣、鸡血藤。

脾肾阳虚宫颈癌: 素体阳虚,或饮食失节,多产房劳,损伤脾肾,命门火衰,不能温煦脾阳,以致脾肾两虚,水湿内停,湿浊壅滞胞脉。证见腰酸肢软,四肢畏冷,神倦纳差,下肢浮肿,腹痛便溏,带下增多,或崩或漏,舌淡体胖,苔白润,脉沉细无力。治宜温肾健脾。方用真武汤(《伤寒论》),加党参、乌贼骨、小茴香,或用右归饮 (《景岳全书》)。

肝肾阴虚宫颈癌: 久病伤阴,阴虚热盛,蕴毒内发,与血相搏。证见赤白带下,或经水淋漓,腰膝酸软,五心烦热,头昏耳鸣,口干便秘,小便涩痛赤短,舌质红,苔薄白或花剥,脉细数或弦细。治宜滋养肝肾。方用知柏地黄丸(《医宗金鉴》),加阿胶、旱莲草、续断、桑寄生。

如经化学治疗、放射治疗,重耗津液,精血大亏,阴虚内热,热郁化火,火毒内盛与血相搏。证见口干咽燥,甚或口腔溃烂,小便涩痛短赤,大便干结,舌绛,脉细数。治宜养阴生津,清热解毒。方用增液汤(《温病条辨》),加丹皮、银花、沙参、竹叶心、花粉。本病往往伴有阴道出血或腹疼等症,在辨证治疗过程中,尚须及时对症处理,以免影响治疗效果。如遇出血,则随证选加三七、小蓟、槐花、地榆、旱莲草、阿胶等。若兼腹痛偏气滞者,则加延胡、川楝、香附、乌药、炒莱菔子等理气行滞;偏血淤者,则加灵脂、乳香、没药、桃仁、红花、归尾、赤芍等化淤止痛。便秘者,则加火麻仁、郁李仁、桃仁、瓜蒌仁以润肠通便,慎勿用苦寒通下之剂以伐生气。饮食上应适当调理,多食肉蛋龟鳖之类,以增进机体的抗病能力;忌食雄鸡,猪头肉,猪脚爪、牛羊肉、鲤鱼、虾、酒等腥臊之品,以免影响癌瘤发展。近年来,创制了中药散剂、钉剂局部外用,或制成针剂,有破坏局部肿瘤细胞和促进伤口愈合的作用。如用莪术配制成各种不同浓度的注射液,采取不同的给药途径治疗。常用的制剂有:

❶150%复方莪术注射液20~100毫升,静脉注射或滴入,每日一次,注射速度宜慢。

❷5%莪术注射液5~10毫升,局部瘤体注射,每日一次,由浅而深,慢慢注入,避免药液渗出。

❸1%莪术油注射液,5~10毫升,局部瘤体注射。

❹莪术复方外用粉(莪术、三棱等量,研为细末,加1%呋喃西林,5%冰片),每日一次,每次1~2克,喷于宫颈病灶上。

也有用中药复方制成钉剂或散剂,局部外用,促进癌瘤组织的坏死和脱落。常用的复方有:

❶三品饼或杆:(此方系由《外科正宗》三品一条枪加减而来) 白砒4.5克,明矾60克,雄黄7.2克,没药3.6克,共研细末,压制成饼或杆,消毒备用。本方适用于宫颈鳞状上皮原位癌(包括累及腺体)及宫颈癌Ia期。对于宫颈鳞癌早期浸润灶汇合、融合;淋巴管、血管内有癌栓存在;老年妇女宫颈高度萎缩或并发急性传染病,以及有严重内脏疾患,如心肝肾功能不良者忌用。

❷催脱钉: 山慈姑18克,炙砒霜9克,雄黄12克,蛇床子3克,硼砂3克,麝香0.9克,枯矾18克,冰片3克研细,制成1厘米左右的钉状栓剂,插入瘤体上。本法适用于宫颈鳞状上皮不典型增生的防癌治疗,以及宫颈原位癌,Ⅰ期或Ⅱ期早期的宫颈癌患者。

以上仅录部分宫颈癌疗法,供临床参考。对宫颈癌的治疗重在预防,对于好发年龄的妇女定期作妇科检查,做到早期发现,早期治疗是治愈宫颈癌的主要关键。

- 洛扎诺夫的暗示教学理论是什么意思

- 洛托是什么意思

- 洛拉是什么意思

- 洛拉德派是什么意思

- 洛提达是什么意思

- 洛斯是什么意思

- 洛斯基是什么意思

- 洛斯基是什么意思

- 洛斯基,尼古拉·奥努夫里耶维奇是什么意思

- 洛斯安赫莱斯是什么意思

- 洛斯库托夫是什么意思

- 洛斯拜是什么意思

- 洛晓是什么意思

- 洛普山普拉墓地人种是什么意思

- 洛朗是什么意思

- 洛本古拉是什么意思

- 洛札·丹增诺布是什么意思

- 洛杉矶是什么意思

- 洛杉矶中华会馆是什么意思

- 洛杉矶交响乐团是什么意思

- 洛杉矶华人是什么意思

- 洛杉矶国际机场是什么意思

- 洛杉矶型烟雾是什么意思

- 洛杉矶屠杀案是什么意思

- 洛杉矶托儿所是什么意思

- 洛杉矶时报书评是什么意思

- 洛杉矶港是什么意思

- 洛林是什么意思

- 洛根是什么意思

- 洛根是什么意思

- 洛根,乔是什么意思

- 洛格是什么意思

- 洛格勒是什么意思

- 洛桑丹增·晋美旺秋是什么意思

- 洛桑单增是什么意思

- 洛桑和约是什么意思

- 洛桑国际军事电影节是什么意思

- 洛桑学派是什么意思

- 洛桑学派是什么意思

- 洛桑学派是什么意思

- 洛桑学派是什么意思

- 洛桑旅游学校创立是什么意思

- 洛桑高等工科学校成立是什么意思

- 洛森柯是什么意思

- 洛比塔耳是什么意思

- 洛氏硬度是什么意思

- 洛氏角毛藻是什么意思

- 洛水之灵非匹,巫山之梦不如是什么意思

- 洛水流杯是什么意思

- 洛汀是什么意思

- 洛汀是什么意思

- 洛沙司特是什么意思

- 洛沙平是什么意思

- 洛洛贝贝和狗评选馆是什么意思

- 洛浦县是什么意思

- 洛浦县乡土志是什么意思

- 洛浦山普拉墓地人种是什么意思

- 洛浦神仙是什么意思

- 洛浦镇是什么意思

- 洛涅斯若是什么意思