宗庙

古代帝王諸侯祭祀祖先的廟宇。夏后氏稱“世室”,殷人稱“重屋”,周代稱“明堂”。《書·太甲上》:“社稷宗廟,罔不祇肅。”《國語·魯語上》:“夫宗廟之有昭穆也,以次世之長幼而等胄之親疏也。”唐·韓愈《論捕賊行賞表》:“陛下神聖英武之德,爲巨唐中興之君,宗廟神靈,所共祐助。”

朝廷和国家政权【同义】总目录

北阙宗庙显朝天朝金阶朝廷和国家政权

宗庙

朝廷和国家政权的代称。《墨子·非命下》:“不顾其国家百姓之政,繁为无用,暴逆百姓,遂失其宗庙。”

宗庙zōng miào

〖名词〗

古代帝王、诸侯或大夫、士为维护宗法制而设立的祭祀祖宗的地方。亦作为国家、王室的代称(9)。《范雎说秦王》:大者宗庙灭覆。——大的国家覆灭。《冯煖客孟尝君》:立宗庙于薛。——在薛地建立宗庙。《路温舒尚德缓刑书》:然后宗庙以安。——然后国家安定。

宗庙

❶ 古代帝王、诸侯或大夫、士祭祀祖先的处所。《论语·先进》:“~会同,非诸侯而何?”(会:指诸侯会盟。同:指诸侯共同朝见天子。)《战国策·齐策四》:“愿请先王之祭器,立~于薛。”

❷ 王室、国家的代称。《汉书·霍光金日䃅传》:“伊尹相殷,废太甲以安~。”周容《芋老人传》:“竟以~、社稷、身名、君宠,无不同于芋焉。”

宗庙

祠(灵祠;![]() 祠;明祠) 宫(宫庙;明宫) 灵宇 仪庙 高庙 庙庭 宗祧 宗祊 宗室

祠;明祠) 宫(宫庙;明宫) 灵宇 仪庙 高庙 庙庭 宗祧 宗祊 宗室

宗庙和朝廷:庙朝

供祀祖宗神位的屋舍:庙

供祀祖先的宗庙:祧(庙祧) 宗 祖(祖庙) 亲庙 家祠 正室

父与祖的庙:祢祖

五庙之一:祢(祢庙) 考庙 父庙

另立的宗庙:原庙

远祖的庙:祧 远庙

帝王的宗庙:神庙 庙庭 世室 太庙 ![]() 宫

宫 ![]() 寝

寝

太庙和明堂:庙堂

祠堂,神庙:祠宫

天子太祖庙:一庙

天子二、四、六世庙:昭庙

天子三、五、七世庙:穆庙

宗庙中藏神主之所:石室

宗庙的前殿:庙

宗庙的后殿:寝

宗庙的正殿和后殿:寝庙 庙寝

颓坏的庙寝:颓寝

太庙祀殇子之室:阴室

宗庙门内设祭的地方:祊

(帝王或诸侯祭祀祖宗的处所:宗庙)

另见:帝王 诸侯 祭祀 祖先

朝廷

朝(朝堂;朝市;朝冶;朝省;朝家;朝苑;朝纲;朝阙;王朝;天朝;皇朝;国朝;中朝;庙朝;京朝;龙朝) 庭(庭阙;帝庭;庙庭;皇庭;殿庭;王庭;玉庭;龙庭;宰庭;阙庭) 廷(廷除;帝廷;阙廷;龙廷;宫廷;王廷;在廷;丹廷;阙廷) 内 青阙 天阙 魏阙 殿阙 宸阶 宫陛 宫闱 县官 王宫 王室 王家 泰阶 玉阶 玉墀 玉除 端闱 彤陛 彤墀 枫陛 天陛 文陛 轩宁 轩墀 瑶墀 赤墀 丹极 丹墀 凤墀 睿幄 萧屏 省府 琐垣 枢禁 辇上 政地 烟汉 槐衢 班行 龙湖 龙楼 阶阁 鸾阶 辰阶 宸阶 金阶 金马 金闺 陛廉 云陛 云衢 云中 云幄 鹓池 震筵 霄宸 霄极 禁闼 严廊 殿陞 龙殿 凤楼 堂陛 堂廉 高堂 廉堂 庙廊 庙幄 庙堂 廊庙 黄金埒 金闺玉堂

由帝王及其大臣构成的统治集团:宫廷 轩闼 铜墀 琐闱 彤闱 殿闼 殿寝

宫庭的美称:琨庭

帝王宫庭:紫庭

宫廷,朝廷:门闼

宫殿,宫廷:殿廷

汉代宫廷:彤殿 彤庭 彤廷 彤宫

帝廷,君位:宸扆

皇宫,朝廷:桂宫

朝廷和国家政权的代称:宗庙

旧时敬称朝廷:显朝

臣下尊称朝廷:天朝

天下,王朝:大宇

朝廷和民间:朝野(震惊~)

朝廷和市集:朝市

朝廷内外:中外

朝中:中朝

处于偏安局面下的朝廷:小朝廷

圣明的朝廷:电枢

肃穆的朝廷:霜廷

依仗暴力权术建立的非正统王朝:霸闰之朝

(封建时代的中央政府:朝廷)

另见:朝代 集团 皇帝 统治

宗庙/祠堂

宗庙zōng miào

❶王侯的祖庙。《书·太甲》:“社稷~~,罔不祇肃。”

❷代指国家。《汉书·霍光传》:“废太甲以安~~。”

宗庙

古代天子、诸侯供奉、祭祀宗族祖先的处所。《礼记·祭法》郑玄注:“宗庙者,先祖之尊貌也。”《礼记·王制》中记载了周朝制度:“天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七。诸侯五庙,二昭二穆,与太祖之庙而五。大夫三庙,一昭一穆,与太祖之庙而三。士一庙。庶人祭于寝(正屋)。”可见,周自天子至士皆有庙,只是因等级的差异,而使庙制规模不同。在古代,由于封建帝王将国家视为私家所有,世代相传,于是以宗庙为中心建立的都城,就成为全国的政治、经济、文化中心,而宗庙也就为王室、国家的象征了。另外,后世自大夫以下皆称宗庙为家庙,即以后的“宗祠”。同宗同族成员的婚礼、葬礼、冠礼以及其他一些庆典、祭祀活动均放在宗庙举行。

宗庙

中国古代社会天子、诸侯祭祀祖宗的场所。宗庙之设,对保持以家族为中心的宗法制度和巩固贵族的世袭统治起到了很大作用,所以历代王朝都极力维护宗庙制度,并将宗庙与社稷并列,成为王室或国家的代称。古代帝王宗庙之制,有五庙、七庙、九庙等。周代的制度是天子七庙。汉代每帝一庙,不序昭穆。唐代太宗议立七庙,唐玄宗创制九室。宋徽宗崇宁年间设立九庙。明、清两代宗庙之制,多以九庙为准。《通典·礼典七·天子宗庙》: “远祖非一,不可遍追,亲尽而止。”王朝对于宗庙的尊崇还反映在宫室的营建上。按礼制,王朝营建宫室,要首先营建宗庙,即《礼记·曲礼》上所谓“宗庙为先,厩库为次,居室为后”。宗庙与社稷一般要按照 “左宗右社” 的制度,建在王宫的前面。即使到了明清,也依然沿袭这一旧制。今北京故宫前居于左方的劳动人民文化宫就是明清二朝的太庙。古代的宗庙还有一个附属建筑,称为“亡国社”。周灭殷以后,认为殷纣无道,自取灭亡,是罪有应得。然而殷人宗庙的祖先无罪,于是便在周朝宗庙的南墙外仿建一座“亳社” (殷建都于亳,故称),并将殷宗庙中的神主移置“亳社” 中。虽一仍其旧称,但实际上却是一座极其简陋的亭台建筑。而且就其位置看,也仅是周朝宗庙外的一个屏蔽建筑。战胜国的统治者这样做,其用意显而易见,即告诫国人要居安思危,引以为鉴,以免重蹈其国亡庙毁的覆辙。

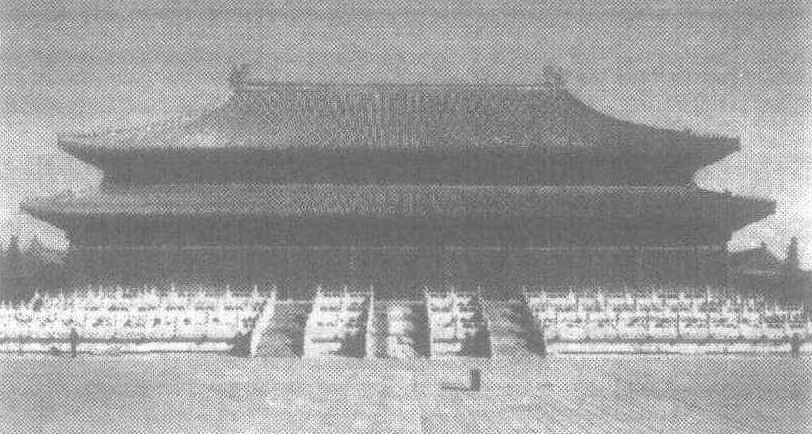

太 庙

宗庙

古代帝王、诸侯或大夫、士祭祀祖宗的处所。《礼记·中庸》:“宗庙之礼,所以祀乎其先也。”《孝经·丧亲章》邢昺疏引旧解:“宗、尊也,庙,貌也。享祭宗庙,见先祖之尊貌也。”它的出现,大约在原始社会后期。殷商时期,宗庙制度已相当复杂,仅甲骨卜辞中现已知道的宗庙名称, 便有“宗”、“升”、“家”、“室”、“亚”等多种。周代则更加完善,《礼记·王制》记载的当时庙制:“天子七庙”,“诸侯五庙”,“大夫三庙”,“士一庙”。秦汉以后,基本沿用周制而略有损益。但大夫以下仅称家庙。宗庙之礼,体现了人类的祖先崇拜;而宗庙制度,则是祭祖礼制的集中反映。另,宗庙亦常作为王室的代称。《汉书·霍光传》:“伊尹相殷,废太甲以安宗庙。”

宗庙zong miao

ancestral temple

宗庙

ancestral temple(/shrine)of a ruling house

宗庙

祭祀祖先的处所。《国语·楚语下》:“宗庙之事。”宗庙是国家权力的象征。《战国策·秦策一》:“今荆人收亡国,聚散民,立社主,置宗庙,令帅天下西面以与秦为难。”宗庙立则一国一族之民聚,宗庙毁则标示一国一族之灭亡。举凡有政治、军事大事,均须至宗庙祭祀告祖,婚娶、冠礼等重大礼仪活动,多在宗庙举行。参见“告庙”、“冠礼”。宗庙所祀祖先世数,依等级而有不同。《荀子·礼论》:“有天下者事七世;有一国者事五世;有五乘之地者事三世;有三乘之地者事二世;持手而事者,不得立宗庙。”

宗庙

古代帝王、诸侯、大夫和士祭祀祖先的处所。起源很早,到殷代,其制已相当复杂,不仅卜辞中的宗庙名称有“宗”、“升”、“家”、“屋”、“亚”等多种,而且《尚书·商书·太甲上》也记载:“社稷宗庙,罔不祇肃。”由于人类代代相传,一代又一代死去的祖先很多,无法对死者一一立庙祭祀,于是在庙祭方面产生了许多限制性的规定,到西周时已臻于完备。据《礼记·王制》的记载,周天子设太祖庙和三昭三穆,合称天子七庙;诸侯少一昭一穆为五庙;大夫少二昭二穆为三庙;士一庙;庶人祭于寝。天子七庙的排列是:太祖庙居中,左昭(父辈)、右穆(子辈)。如以在位之王为第八世,那末第二、四、六世为昭,第三、五、七世为穆。二世至七世之庙,是时称作亲庙。其中父庙称祢,父之父庙称祖,祖之父庙称曾,曾之父庙称高,高以上均称祧,故二世、三世及太祖庙称作三祧。按照昭穆轮换的调整办法,当在位的第八世之王逝世时,第二世就迁入夹室,谓之“毁庙”(仅将神主迁移,建筑不毁),第四世迁入第二世之庙,第六世迁入第四世之庙,逝世之王则迁入第六世之庙。俟下次王崩,则三世迁入夹室,五世迁入三世庙,七世迁入五世庙,逝世之王迁入七世庙。如此轮番,一世一迁的做法,就保证了对血缘最近的祖先的祭祀。太祖是本族的始祖,故其庙不迁。凡在世王六代以上至太祖之间的祖先的神主,均藏于夹室,合并祭祀。诸侯五庙、大夫三庙的轮换,亦可依此而推知。秦承周制,汉代则突破了“天子七庙”之制,西汉时,不仅先后下令郡国设立176所“郡国庙”,还设有所谓的“原庙”、“高庙”、“亲庙”等,名目繁杂,往往受到后世的评论。秦汉的宗庙祭祀,由专门官员奉常(后改称太常,九卿之一),掌管其事。由于宗庙被视为国家的象征,凡新皇帝接位、分封诸侯王、大将军出征受钺、皇帝改名等重大事宜,都必须告谒宗庙,以示不敢专擅之义,列侯功籍亦藏诸宗庙。其祭祀方法,秦代是父辈、祖父辈用日祭,高祖、曾祖辈用月祭,远祖用时祭。由于汉代并未严循天子亡庙之制,且其又于“陵旁立庙”,使宗庙与园寝合为一体,故产生了一种混合的祭法,即“日祭于寝,月祭于庙,时祭于便殿”。

宗庙

帝王、诸侯祭祀祖先的祖庙,也代指国家社稷。

宗庙

❶古代帝王、诸侯及大夫、士祭祀祖宗的处所。《孝经·丧亲》:“为之宗庙,以鬼享之。”

❷王室、国家的代称。历代帝王将天下据为一家所有,世代相传,故以宗庙作为王室及国家之代称。《汉书·霍光传》:“伊尹相殷,废太甲以安宗庙。”《北齐书·神武纪下》:“为宗庙社稷,出万死之策。”

- 支行辖内 (或县辖) 往来是什么意思

- 支行辖内(或县辖)往来是什么意思

- 支衍是什么意思

- 支衬是什么意思

- 支裔是什么意思

- 支解是什么意思

- 支解人煮以为食是什么意思

- 支觰是什么意思

- 支计官是什么意思

- 支许是什么意思

- 支诎是什么意思

- 支语是什么意思

- 支调是什么意思

- 支谈是什么意思

- 支谢是什么意思

- 支谦是什么意思

- 支谦恭明是什么意思

- 支谦的人物故事|评价|小传,支谦的事迹|史鉴是什么意思

- 支谦越是什么意思

- 支谱是什么意思

- 支谶是什么意思

- 支账是什么意思

- 支质是什么意思

- 支费是什么意思

- 支赛乳恭顿是什么意思

- 支起物体使不倒下是什么意思

- 支跛是什么意思

- 支路是什么意思

- 支路(旁路)是什么意思

- 支跷是什么意思

- 支身是什么意思

- 支輪是什么意思

- 支转是什么意思

- 支边是什么意思

- 支边农场烽燧是什么意思

- 支边科技人员退休后的安置去向是什么意思

- 支边青年是什么意思

- 支达是什么意思

- 支运是什么意思

- 支连是什么意思

- 支連是什么意思

- 支遁是什么意思

- 支遁买山是什么意思

- 支遁今无骨,谁为世外交。是什么意思

- 支遁文集是什么意思

- 支遁爱山是什么意思

- 支遁的人物故事|评价|小传,支遁的事迹|史鉴是什么意思

- 支遁隐是什么意思

- 支遁集是什么意思

- 支遁青骊是什么意思

- 支遁马是什么意思

- 支道林是什么意思

- 支道林许询谢安共集王濛家是什么意思

- 支遣是什么意思

- 支遮是什么意思

- 支那是什么意思

- 支那二月是什么意思

- 支那亡国二百四十二周年纪念会是什么意思

- 支那人的血是什么意思

- 支那内学院蜀院是什么意思