太极拳

用意不用力,太极圆转,无使断绝。当得机得势,令对手其根自断。一招一式,务须节节贯串,如长江大河,滔滔不绝。使用者如果武功太强,拳招中棱角分明,那是还未能体会到太极拳“圆转不断”之意。

太极拳由张三丰所创。《倚天屠龙记》中,张三丰将其传授给张无忌,并亲自为之演示。

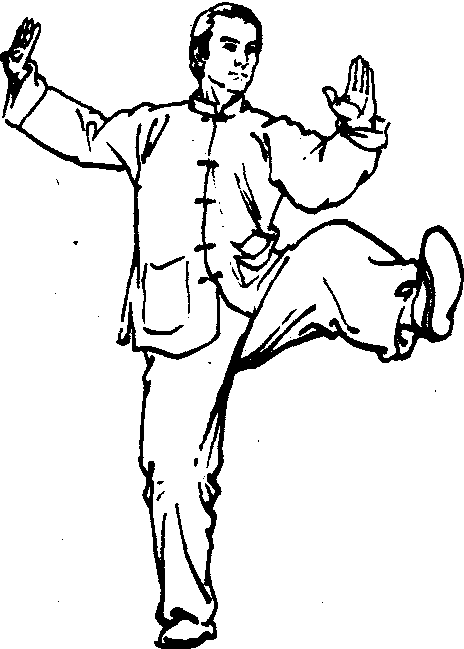

张三丰演示时缓缓站起身来,双手下垂,手背向外,手指微舒,两足分开平行,接着两臂慢慢提起至胸前,左臂半环,掌与面对成阴掌,右掌翻过成阳掌,用完起手势;跟着一招一式地演了下去,口中叫着招式的名称:揽雀尾、单鞭、提手上式、白鹤亮翅,搂膝拗步、进步搬拦锤、如封似闭、十字手、抱虎归山……

张无忌目不转睛地凝神观看,初时还道张三丰故意将姿势演得特别缓慢,但看到第七招“手挥琵琶”之时,只见张三丰左掌阳、右掌阴,目光凝视左手手臂,双掌慢慢合拢,竟是凝重如山,却又轻灵似羽。张无忌陡然之间省悟到太极拳是以慢打快、以静制动的上乘武学。张无忌武功本就极高,一经领会,越看越入神。但见张三丰双手圆转,每一招都含着太极式的阴阳变化,精微奥妙,实是开辟了武学中从未有的新天地。张三丰使到上步高探马,上步揽雀尾,单鞭而合太极时,神定气闲地站在当地。

张无忌身具九阳神功,精擅乾坤大挪移之术,突然使出太极拳中的“粘”法,虽然所学还不到两个时辰,却已如毕生研习一般。敌人给他这么一挤,这一拳中千百斤的力气犹似打入了汪洋大海,无影无踪,无声无息,身子却被自己的拳力带得斜跌两步。

张无忌有意要显扬武当派的威名,自己本身武功一概不用。招招都使张三丰所创太极拳的拳招,单鞭、提手上式,白鹤亮翅、搂膝拗步,待使到一招“手挥琵琶”时,右捺左收,霎时间悟到了太极拳旨中的精微奥妙之处。这一招犹如行云流水,潇洒无比。

太极拳中的一招“双风贯耳”,连消带打,双手成圆形击出,正是太极拳中“圆转不断”四字的精义。随即左圈右圈,一个圆圈跟着一个圆圈,大圈、小圈、平圈、立圈、正圈、斜圈,一个个太极圆圈发出。太极拳中的一招“云手”,左手高,右手低,一个圆圈已将敌人手臂套住。太极拳中的招数还有“高探马”等。

太极拳taijiquan

中国拳种之一。创始于清初,最早传习于河南温县陈家沟陈姓家族中,陈氏太极拳的创编人是陈王廷。太极拳的来源:

❶综合吸收了明代名家拳法。

❷结合了古代导引、吐纳之术。

❸运用了中国古代的阴阳学说和中医经络学说。太极拳经过长期的流传发展成5大流派:陈式太极拳、杨式太极拳、吴式太极拳、武式太极拳、孙式太极拳。太极拳把“掤、捋、挤、按、采、 、肘、靠”8种最基本的手法,称之为“太极八法”,这是太极拳所有拳式的基础。太极拳具有防病治病的功用,对神经衰弱、心脏病、高血压、肺结核、气管炎、溃疡病等慢性病有一定的预防和治疗作用。1949年后太极拳发展很快,太极拳爱好者遍及全国。卫生、教育、体育各部门都把太极拳列为重要项目来开展。太极拳在国外也受到普遍欢迎,欧美、东南亚、日本都广泛开展太极拳活动,许多国家成立了太极拳协会等团体。1960年太极拳被中国列为武术表演项目,后列为正式比赛项目。1991年被列为世界武术锦标赛比赛项目。

、肘、靠”8种最基本的手法,称之为“太极八法”,这是太极拳所有拳式的基础。太极拳具有防病治病的功用,对神经衰弱、心脏病、高血压、肺结核、气管炎、溃疡病等慢性病有一定的预防和治疗作用。1949年后太极拳发展很快,太极拳爱好者遍及全国。卫生、教育、体育各部门都把太极拳列为重要项目来开展。太极拳在国外也受到普遍欢迎,欧美、东南亚、日本都广泛开展太极拳活动,许多国家成立了太极拳协会等团体。1960年太极拳被中国列为武术表演项目,后列为正式比赛项目。1991年被列为世界武术锦标赛比赛项目。

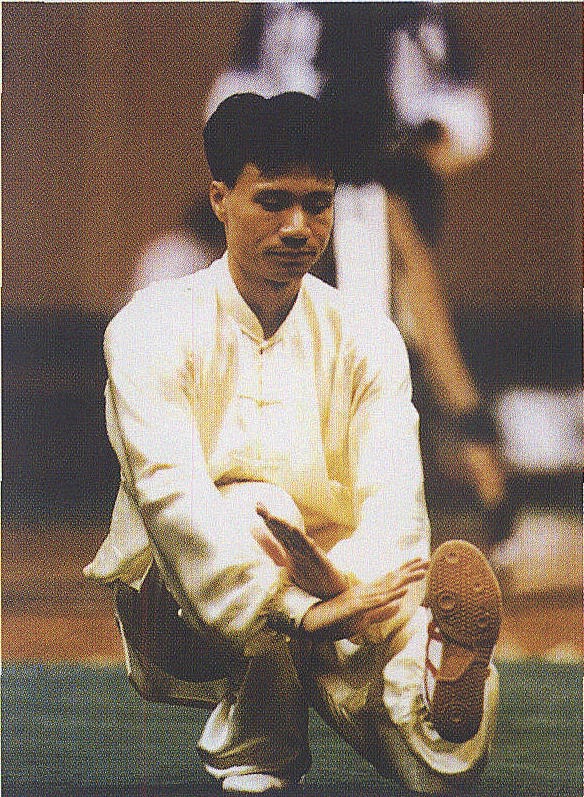

世界武术锦标赛太极拳冠军

| 届次 | 时间 | 冠军(男) | 冠军(女) |

| 1 | 1991 | - | 高佳敏 |

| 2 | 1993 | 陈思坦 | - |

| 3 4 | 1995 1997 | 王二平 陈思坦 | 范学萍 - |

| 5 | 1999 | 邹云建 | 邱慧芳 |

太极拳

中国武术的代表性拳种流派之一。完整形成于清代。形成过程中曾被称为 “长拳” “绵拳”等。

以中国古代的太极、阴阳学说为理论基础,顺乎人体的自然规律,强调养练结合。养生上讲究精、气、神的内修,以顺、畅、遂、和为原则。技击上主张以柔克刚,主要技术有“引进落空” “借力打力”等。太极拳在运用中十分讲究劲力的质量,有化劲、冷劲、断劲、缠丝劲、沉劲、提劲等数十种方法。

太极拳的主要流派有陈式、杨式、吴式、孙式、武式、赵堡架等。新中国成立后,又编写了简化太极拳、四十八式太极拳、八十八式太极拳及各类太极拳竞赛套路等,广为流传。较为典型的太极拳器械为太极剑、太极刀、太极大枪、太极七星杆等。近代以来,太极拳的国际化推广迅速发展,各类大型的国际性武术比赛中均设有太极拳项目。第11届亚运会开幕式上,中日两国太极拳爱好者1500人进行了大规模太极拳表演,引起世界性轰动。

随着太极拳的发展,对于其内涵的认识也不断丰富,其综合价值也体现得更加全面。太极拳是一种武术,是一种健身方法,也是一种修养方式。

太极拳tàijíquán

我国的传统拳术,动作柔和缓慢,有增强体质和防病保健的作用。

太极拳

拳种之一。早期曾称为“长拳”,“绵拳”,“十三势”,“软手”,清乾隆年间,山西人王宗岳著《太极拳论》,太极拳这个名称才确定下来。关于此拳的起源,大致有五种说法:

❶唐代许宣平、李道子所传。

❷元末明初武当山道士张三丰所创。

❸明初十四世纪河南温县陈家沟陈卜所创。

❹清乾隆年间王宗岳所创。

❺据唐豪考证,太极拳为明末清初河南温县陈家沟陈王廷所创。多数拳家亦以现传各式太极拳均源出陈氏太极拳,而持陈王廷创拳说。

其来源有三:

❶综合吸收了明代各家拳法,特别是吸收了戚继光三十二势长拳。

❷结合古代导引、吐纳之术以及中医经络学说。

❸古代阴阳五行学说及宋以来的三大哲学思潮是太极拳的哲学基础。太极拳蕴含着丰富的哲学思想,首先表现在太极拳始终处于运动之中,动作衔接紧密,劲断意不断,势断意相连,拳势如春蚕吐丝绵绵不断。同时,太极拳运动也是对立统一的矛盾运动。太极拳中存在着刚柔、虚实、动静、快慢、开合、屈伸等诸多矛盾,这些矛盾是对立统一的,又是相互转化的。

太极拳经过长期流传,演变出许多流派,有陈式、杨式、武式、吴式、孙式等。中华人民共和国成立后,新编了简化太极拳,48式太极拳,修订杨式拳架为88式太极拳。各式太极拳均要求❶静心用意,以意识引导动作,动作与呼吸紧密配合,呼吸要平稳,深匀自然。

❷中正安舒,柔和缓慢。身体保持舒松自然,不偏不倚,动作绵绵不断,轻柔自然。

❸动作弧形,圆活不滞,同时以腰为轴,上下相随,周身组成一个整体。

❹连贯协调,虚实分明。动作之间衔接和顺,处处分清虚实,重心保持稳定。

❺轻灵沉着,刚柔相济。动作不浮不僵,外柔内刚,发劲完整。

太极拳以掤、、挤、按、采、挒、肘、靠、进、退、顾、盼、定等为基本方法。在推手中要求以静制动,以柔克刚,避实击虚,借力发力,主张一切从客观出发,随人则活,由己则滞。尤其讲究“听劲”,通过身体触觉,来判断对方力量的大小、方向、部位,并及时作出反应,如对方刚力打来,我则以柔化之,“动急则急应,动缓则缓随”,随人而动,随机应变。太极拳系的内容除拳以外,有太极刀、太极剑、太极枪以及对抗性推手等。经常练习太极拳,对于中枢神经系统、血液循环系统、呼吸系统等均有良好的作用。太极拳具有健身作用和治疗疾病的功效,而成为国际医疗体育项目。太极拳运动越来越受到世界各国人民喜爱, 其影响遍及世界。在日本、美国、加拿大、英国、法国、瑞典、新加坡、马来西亚等国家以及港澳、台湾等地,开展太极拳运动尤为广泛。

太极拳

太极拳论/太极拳经/太极拳势图解/新太极拳书/太极拳学/太极拳术/太极拳讲义/太极拳浅说/科学化的国术太极拳/太极拳问答/太极拳使用法/太极拳说十要/太极两仪四象八卦拳谱/太极拳/原式太极拳图解/陈氏太极拳图说/陈式太极拳汇宗/太极拳谱理董辨伪合编/太极拳考信录/太极拳法阐宗/太极拳刀剑杆散手合编/太极正宗源流/太极蕴真/郑子太极拳十三篇/简化太极拳/太极拳常识问答/吴式太极拳/太极拳法实践/陈式太极拳/太极拳运动/六合八法拳图说/太极拳架与推手/太极拳对练/广播太极拳

太极拳

书名。吴图南著,1931年上海商务印书馆出版发行。书中主要介绍了“太极拳总论、太极拳势说明、太极拳打手法总论、太极拳打手法说明”等内容。其中“太极拳势说明”图解介绍了太极拳套路74式动作。“太极拳打手法说明”主要介绍了“掤、、挤、按、采、挒、肘、靠”八法。

太极拳

中国拳种之一。创始于清初。乾隆年间,山西民间武术家王宗岳用《周子全书》阐发《易经》太极阴阳的哲理,并用来解释拳理,写成《太极拳论》,太极拳这名称才确定下来。

清末和辛亥革命后的一个时期,在太极拳起源问题上,产生过一些附会传说。其中有:太极拳是元末明初(十四世纪)武当山道士张三丰创造的;也有人传是宋徽宗时(十二世纪),武当山丹士张三峰夜梦玄武大帝授拳,创造了太极拳;又有人传是八世纪中期唐代许宣平创造;还有人说是明初河南陈家沟陈卜所创造。

据中国武术史学家唐豪等考证:太极拳最早传习于河南省温县陈家沟陈姓家族中。陈氏太极拳的创编人是陈王廷。他是一位卓有创见的武术家。太极拳的来源主要有下列三方面:

❶综合吸收了明代名家拳法。明代武术极为盛行,出现了很多名家、专著和新拳种,太极拳就是吸取了当时各家拳法之长,特别是戚继光的三十二势长拳而编成的。

❷结合了古代导引、吐纳之术。太极拳讲究意念引导,气沉丹田,讲究心静体松重在内壮,所以被称为“内功拳”之一。

❸运用了中国古代的阴阳学说和中医经络学说。陈氏太极拳要求按经络通路,螺旋缠绕,以意行气,通任督二脉,练带脉、冲脉。各式传统太极拳也皆以阴阳五行学说来概括和解释拳法中的各种矛盾变化。

随着历史的发展,武术逐渐从战场搏杀转为体育健身,太极拳也正是如此。一百多年前,太极拳家在《十三势行功歌》中就有“详推用意终何在,益寿延年不老春”的提法。

太极拳经过长期流传,演变出许多流派。其中流传较广,特点较显著的有陈、杨、吴、武(郝)、孙五式太极拳。它们的风格、姿势虽不相同,但是套路结构和动作顺序基本一致,练拳目的皆为健身治病。五式太极拳除拳套外,又各有推手和器械套路练法,如太极剑、太极刀、太极棍、太极枪,也有对练,如太极散手、双人粘枪等。

各式太极拳练习,尽管形式、风格各具特点,但在练拳要领上有许多是共同的。例如:

❶静心用意,呼吸自然,即练太极拳都要求思想安静集中,专心引导动作,呼吸平稳,深匀自然,与动作协调配合,不可勉强憋气;

❷中正安舒,柔和缓慢,即身体保持舒松自然,不偏不倚,动作如行云流水,轻柔匀缓;

❸动作弧形,圆活完整,即太极拳动作要呈弧形式螺旋形,转换圆活不滞,同时以腰作轴,上下相随,周身组成一个整体;

❹连贯协调,虚实分明,即动作要连绵不断,衔接和顺,处处分清虚实,重心保持稳定;

❺轻灵沉着,刚柔相济,即每一动作都要轻灵沉着,不浮不僵,外柔内刚,发劲要完整,富有弹性,不可使用拙力。

太极拳对人体各部位姿势的要求如下:头——保持“虚领顶劲”,有上悬意念,不可歪斜摇摆。眼要自然平视,嘴要轻闭,舌抵上颚;颈——自然竖直,转动灵活,不可紧张;肩——平正松沉,不可上耸、前扣或后张;肘——自然弯曲沉坠,防止僵直或上扬;腕——下沉“塌腕”,劲力贯注,不可松软;胸——舒松微含,不可外挺或故意内缩;背——舒展伸拔,称为“拔背”,不可弓驼;腰——向下松沉,旋转灵活,不可前弓或后挺;脊——中正竖直,保持身体端正自然;臀——向内微敛,不可外突,称为“溜臀”、“敛臀”;胯——松正含缩,使劲力贯注下肢,不可歪扭、前挺;腿——稳健扎实,弯曲合度,转旋轻灵,移动平稳。膝部松活自然,脚掌虚实分清。

打太极拳时要求松静自然,这使大脑皮层一部分进入保护性抑制状态而得到休息。同时,打拳可以活跃情绪,对大脑起调节作用,而且打得越是熟练,越要“先在心,后在身”,专心于引导动作。这样长期坚持,会使大脑功能得到恢复和改善,消除由神经系统紊乱引起的各种慢性疾病。太极拳要求“气沉丹田”,有意地运用腹式呼吸,加大呼吸深度,因而有利于改善呼吸机能和血液循环。通过轻松柔和的运动,可以使年老体弱的人经络舒畅,新陈代谢旺盛,体质、机能得到增强。

太极拳在技击上别具一格,特点鲜明。它要求以静制动,以柔克刚,避实就虚,借力发力,主张一切从客观出发,随人则活,由己则滞。为此,太极拳特别讲究“听劲”,即要准确的感觉判断对方来势,以作出反应。当对方未发动前,自己不要冒进,可先以招法诱发对方,试其虚实,术语称为“引手”。一旦对方发动,自己要迅速抢在前面, “彼未动,己先动”,“后发先至”,将对手引进,使其失重落空,或者分散转移对方力量,乘虚而入,全力还击。太极拳的这种技击原则,体现在推手训练和套路动作要领中,不仅可以训练人的反应能力、力量和速度等身体素质,而且在攻防格斗训练中也有十分重要的意义。

中华人民共和国成立后,太极拳发展很快,打太极拳的人遍及全国。卫生、教育、体育各部门都把太极拳列为重要项目来开展,出版了上百万册的太极拳书籍、挂图。太极拳在国外,也受到普遍欢迎。欧、美、东南亚、日本等国家和地区,都有太极拳活动,据不完全统计,仅美国就已有三十种太极拳书籍出版。许多国家成立了太极拳协会等团体,积极与中国进行交流活动。

太极拳

中国拳术之一。曾称“长拳”、“绵拳”、“十三势”。太极拳创始人有数说,一般认为明末陈王廷一说较可靠。他综合当时民间和军队中流行的名家拳法,结合古代导引、吐纳术,吸取阴阳学说和经络学说而创编成陈式太极拳。后人所著录的《陈氏拳械谱》中,有陈所之拳共五路,内长拳一百零八式一路,习称“陈式老架”。这一拳种在流传过程中,派生了多种流派,有杨式、陈式新架、吴式、武式、孙式等。新中国成立后,新编简化太极拳、八十八式太极拳、四十八式太极拳等。各种太极拳的基本风格和技术结构大同小异,均要求心静意专,呼吸自然,中正安静,柔和缓慢,圆活完整,协调连贯,轻灵沉着,虚实分明。

太极拳

中国民间流传的一种卓有成效的保健拳法。原为技击,据说来自明·戚继光根据民间拳术总结出来的拳经三十二势。近代太极拳按流派可分为五类:陈氏太极拳、杨氏太极拳、吴氏太极拳、武氏太极拳和孙氏太极拳,各有特点。现在国家体委根据流行最广的杨氏太极拳改编成简化太极拳和八十八式太极拳。该拳法的特点是运动柔软、放松,适合于老弱者的健身。它对于慢性疾患如高血压、心脏病和慢性气管炎等都有较好的防治效果。

太极拳

外功功种之一,目前国内流行颇广。太极拳动作分虚实,如太极分为阴阳。太极拳动作多呈弧形,以像太极图的圆形。太极拳分大架、中架、小架三种形式; 有陈氏、杨氏、吴氏、武氏、孙氏等派别。但原则是一致的,均有健身和祛病的作用。

太极拳

中国拳术的一种,始创于清代初期。综合吸收了明代名家拳法之长,特别是戚继光的32势长拳。乾隆(1736~1795)年间,山西武术家王宗岳用宋代周敦颐《周子全书》中阐发《易经》太极阴阳的哲理以解释拳理,撰定《太极拳论》,太极拳因而得名。据考证,太极拳最早传习于河南省温县陈家沟陈氏家族中。世人接受的5种流派是:陈式(陈王廷)、杨式(杨露禅)、吴式(吴鉴泉)、武式(武禹襄)、孙式(孙禄堂)太极拳。太极拳作为武术,逐渐从战场搏杀转为体育健身之术。为适应竞赛规则和公平竞赛原则,国家体委经过调查研究于1956年组织编写了简化太极拳(24式)。1989年国家体委武术研究院曾组织编写了杨、陈、吴、孙《四式太极拳竞赛套路》,并创编了42式竞赛套路、48式太极拳。

068 太极拳

中国拳派之一,内家拳派代表。其创始,一说出于清乾隆年间的王宗岳,是他用《周子全书》阐发的《易经》太极、阴阳哲理,写成《太极拳论》,太极拳因而得名。另说据唐豪考证,是河南温县陈家沟的陈王廷。《太极拳图谱》则说太极拳创始于明代初年的陈卜。诸说中就其成书年代看以王宗岳《太极拳论》为最早。太极拳是内家拳衍生出来的一个拳种,是内家拳不断发展的结果,而不是某一人的创作。太极拳流传至今,主要有五个流派。

陈氏太极拳,太极拳流派之一。包括陈王廷的老架太极拳,与后代发展的新架太极拳。陈氏太极拳历史最长,为现代太极拳之宗。杨氏太极拳 太极拳流派之一。河北永平人杨露禅(1800—1873)所创。杨早年学拳于陈家沟,得陈氏太极拳秘要,后在北京传授拳术。杨氏聪明过人,他适应王公贵族练拳需要,删减了太极拳中难度较大的发劲、纵跳、震足等动作,后又经其子孙主要是其孙杨澄甫,修定成为现行的温文尔雅舒展大方的杨氏大架太极拳。对太极拳的发扬光大、流传普及影响最为深远。1957年据之出版了《太极拳运动》(88式),1963年又出版了《杨氏太极拳》一书。吴氏太极拳,太极拳流派之一。以吴鉴泉为代表的一种太极拳。吴氏河北大兴人,满族,其父全佑学拳于杨露禅,后又拜杨次子为师。吴鉴泉继承其父所传,对杨氏太极拳作了修改,形成现代流行的吴氏小架太极拳。1958年出版有《吴氏太极拳》一书。武氏太极拳,太极拳流派之一。清末河北永年人武禹襄所创。武氏早年学拳于杨露禅,后又学了陈氏新架太极拳;其后在舞阳县得《太极拳谱》。武氏集杨、陈太极拳之长,结合拳谱作炼拳《身法十要》,并创出独具特色的太极拳架式。1963年出版有《武氏太极拳》一书。孙氏太极拳,太极拳流派之一。清末河北完县人孙禄堂所创。孙氏先学形意、八卦,民国初年学太极拳。他融合各家之长创“开合活步太极拳”,并著《太极拳学》。1963年出版了 《孙氏太极拳》一书。中华人民共和国成立后,太极拳发展迅速,各级政府体育、教育、卫生部门,大量举办了太极拳学习班、辅导站,引导大量群众经常参加太极拳活动和比赛。同时太极拳流行于国外,欧美、日本、东南亚各地,都有不少人练习太极拳。仅美国出版的太极拳图书,就达30多种。

太极拳

武术拳种之一。它创始于清初。18世纪末,山西民间武术家王宗岳用《周子全书》中阴阳太极哲理解释拳义,写成《太极拳论》。从此普遍采用“太极拳”这一称谓。据中国武术史学家唐豪等考证:太极拳最早传习于河南省温县陈家沟陈姓家族。陈氏太极拳的创始人陈王廷,是一位卓有创见的武术家。他综合了民间和军队中流行的名家拳法,结合古代导引、吐纳术,吸取阴阳学说和经络学说编成陈氏拳。以后在流传过程中又演变出陈式新架、杨式、吴式、武式、孙式等流派。中华人民共和国成立以后,新编了简化太极拳、八十八式太极拳、四十八式太极拳等。各种太极拳的基本风格和技术结构大同小异,均要求心静体松、缓慢柔和、连贯完整、协调圆活、轻灵沉着、虚实分明。它有较好的健身作用。

太极拳

拳种之一。早期称“长拳”、“绵拳”、“十三势”、“软手”。起源较早,但创始人有数种说法: 南朝梁韩拱月;唐代徽州歙县人许宣平;宋(元末明初)代武当丹士张三丰;明代河南温县陈家沟人陈卜;陈卜九世孙明末清初人陈王廷。18世纪末,清乾隆时期山西人王宗岳以《易经》中太极阴阳哲理阐释拳义,著《太极拳论》,从此普遍采用了太极拳之称。太极拳基本动作为八法五步。八法是掤、、 挤、 按、 采、 挒、 肘、靠;五步为进步、退步、左顾、右盼、中定,共十三势。要求心静体松,以意识引导动作,呼吸平稳自然,动作柔和圆活,螺旋式的弧形运动连绵不断;是一种外柔内刚、刚柔相济的拳法。在长期发展过程中形成了多种流派,以陈、杨、武、孙、吴五家影响最大。陈氏太极拳最为古老。太极拳为民间最为普及的一种体育锻炼方式。除拳术外,还包括太极推手,与其他拳种一样也有器械套路,如刀、剑等。

太极拳Taijiquan

拳术种类之一。是中国武术中的一种以柔化为主,讲究“以静制动”用劲巧妙的拳术。太极拳创始于明末,是河南人陈王庭旁参明代数家著名拳法,并结合阴阳学说、吐纳导引术和中医经络学说中的一些内容而创编的。现称之为“陈氏老架”。在长期流传的过程中,又逐渐发展和演变出陈氏新架、杨氏、吴氏、孙氏、武氏等流派。各式太极拳均有拳术和器械套路以及太极推手等内容,其总的练习要求是形正体松、心静意专、柔和缓慢、连贯圆活、虚实分明、轻灵沉着等。中华人民共和国成立以后,国家体委曾经组织人员创编了24式简化太极拳、88式太极拳、48式太极拳、32式太极剑等套路。近年来为适应武术发展的需要,中国武术研究院又组织人员创编了陈式、杨式、吴式、孙式太极拳竞赛套路和42式太极拳(综合套路)、42式太极剑的竞赛套路。

练习太极拳可以促进人体中枢神经系统的活动,保持关节的柔韧性和改善内脏器官的机能,具有很好的健身价值和对慢性疾病有医疗康复作用。

太极拳

武术拳种。明末陈王廷集众家拳法之长,结合导引吐纳术和阴阳经络说创拳。后有陈杨吴武孙等流派,功架劲力各具特点。练时静心用意、呼吸自然,动作柔和缓慢,圆活连贯,虚实分明。因其合健身、养生、技击为一,在中国十分普及,日本、东南亚和欧美等国亦较流行。参见“陈王廷”。

太极拳

武术拳种之一。是我国老年人锻炼身体的主要运动项目。太极拳起源于明末清初时期,由河南温县人陈王廷综合当时数家著名拳法,旁参阴阳五行学说、经络学说、吐纳导引术等创编而成,称之为陈式老架。在长期的传习过程中逐渐演化出了陈式新架和各具特色的杨式、吴式、孙式、武式等太极拳流派。太极拳的名称来源于清朝乾隆年间山西人王宗岳所著的《太极拳论》,该书用《周子全书》中阐发《易经》太极阴阳的哲理解释拳理,故定名为太极拳。太极拳体系中的技术内容主要有太极拳套路、太极器械(剑、刀、棍、枪、杖等)套路和太极拳推手等;理论内容蕴含着以“太极”(阴阳五行学说)为主的中国传统哲学思想。不同流派的太极拳虽然姿势各异,但在练习时均要求练习者心静体松、中正安适、连贯圆活、虚实分明、气沉丹田、轻灵沉着、用意不用力;在推手和用以防身时,讲究以静制动、以柔克刚、避实击虚、借力后发等战术。中华人民共和国成立以后,为了便于在广大群众中推广太极拳,1956年,国家体委组织武术专业人员在传统杨式太极拳的基础上,删去繁难和重复动作,创编了24式简化太极拳,以后又陆续修订了杨式88式太极拳和创编了48式太极拳、32式太极剑。这些内容自问世以来,即成为深受我国中老年人喜爱的运动项目。随着我国的改革开放,太极拳早已成为世界性的群众体育项目,尤受中老年人喜爱,很多国家的武术爱好者不仅把太极拳作为一种祛病保健的练习方法,还把太极拳当成了解中国传统文化的“窗口”。近年来,为适应武术走向世界和便于竞赛的需要,中国武术研究院组织编写了四式(陈式、杨式、吴式、孙式)太极拳竞赛套路,其内容在固有传统套路的基础上,吸收前人的技术精华使之更加充实,动作更加规范,能较全面地锻炼身体和符合武术竞赛规则的要求,适于在同等条件下进行比赛。“四式太极拳”问世以后,吸引了众多中老年爱好者参加习练,同时还积极推广。经中外老年人多年练习太极拳的实践证明,太极拳尤适于老年人养怡健身之用。太极拳动作“用意不用力”,可使老年人的中枢神经系统得到锻炼;太极拳步法重心平移、虚实变换、“气沉丹田”的腹式呼吸法对改善老年人的心血管系统和呼吸系统的机能有良好的作用。太极拳是中国老年人的一项传统健身运动,“详推用意终何在,益寿延年不老春”。

太极拳

太极拳是中国著名拳术之一。太极拳为明末清初中国南温县陈家沟著名武师陈王延所创。陈王延早年曾带兵作战,明亡后,开始隐居创造拳法。

从接触和收集到的明代名家拳法中,汇集众长,较其异同,结合导引吐纳,阴阳学说和经络学说,创编了太极拳 《二十三式》 5套。乾隆年间,山西民间武术家王宗岳用 《周子全书》 中的 《易经》 阐述的太极阴阳的哲理来解释拳理,写成 《太极拳论》,太极拳才由此得名。此后,太极拳经过长期流传,逐渐演变出许多流派。其中,以陈氏太极拳、杨氏太极拳、吴氏太极拳、武氏太极拳和孙氏太极拳流传较广、特点显著。陈氏太极拳是最早的太极拳种,其他流派的太极拳都是在陈氏太极拳的基础上发展起来的。

陈氏太极拳又分老架和新架两种。老架为陈王延所创,原有5个套路,又名二十三势,另有长拳一百单八势一套,炮枪一套。从陈王延起,经过300多年的传习,在积累经验的基础上,对原有拳套不断加工提炼,终于形成了近代流传的陈氏太极拳第1路和第2路拳套。这两套拳动作都经过精心编排,其速度和强度不同,身法、运动量和难度也不尽相同,但都符合循序渐进和刚柔相济的原则。陈氏新架套路也有两种,一种是陈家沟拳师陈有本编创的,顺序与老架相同,架式较老架小,转圈也较老架小,去掉了原有的某些较难的动作,陈家沟人称之为 “小圈拳”,把老架称为 “太圈拳”。这种拳传至陈鑫后,著有 《陈氏太极拳图说》,阐发陈氏历代积累的练拳经验。新架另一种套路是由陈有本的弟子陈清萍创编的,特点是小巧紧凑,动作缓慢,练会后逐渐加圈,以至极为复杂。因为是在河南温县赵堡镇首先传开的,古人们称为 “赵堡架”。

杨氏太极拳为河北永年人杨露禅所创。杨幼时在河南温县陈家沟陈姓家做雇工,学习太极拳,壮年返里传习太极拳,因他能避开并制服强硬之力,当时人们称他的拳力为 “沾绵拳”、“软拳”、“化拳”。杨露禅去北京教拳,清朝的王公贵族多向他学习。他武艺高超,当时人称 “杨无敌”。后来,杨露禅为了适应一般人练拳的需要,逐渐删改原有的发劲、纵跳、震足和难度较高的动作,并由其子修订为中架子,由于舒展简洁,动作和顺,刚柔相济,既适用于疗病保健,又适用体力较好者用来增强体质,提高技术,逐渐地被人们所喜爱。1928年后,杨露禅的儿子杨澄甫到南京、上海、杭州、广州、汉口等地授徒,其拳式流传于全国各大城市。1957年,根据杨氏太极拳整理成 《太极拳运动》 (88势),1963年又出版了 《杨氏太极拳》 一书。

吴氏太极拳为满族人吴鉴泉所创,吴是清末河北大兴人,其父全佑曾从师杨露禅学太极拳大架子,后拜杨露禅次子为师学小架子。吴鉴泉继承并发展了全佑的拳法,并改成汉姓吴,他传授的拳术连绵不断,式正招圆,舒松自然,不纵不跳,适应性较广泛。被后人称之为吴氏太极拳。1958年曾出版 《吴氏太极拳》 一书。

武术太极拳为清末人武禹襄所创,武禹襄早年从师杨露禅学太极拳,又学新架太极拳,并在舞阳县得 《太极拳》 一书,以练拳心得归纳出锻炼要领 《身法十要》逐渐形成其身法严谨、动作舒缓、虚实分明的风格。1963年曾出版 《武氏太极拳》一书。

孙氏太极拳为清末河北定县孙禄堂所创。孙禄堂自幼酷爱武术,先后学过形意拳、八卦拳等。民国初年开始学太极拳,并采各家所长,融会贯通,形成了进退自如,舒展圆活的孙氏太极拳。因其开合相接,又称 “开合活步太极拳”。1957年曾出版 《孙氏太极拳》 一书。

太极拳虽流派众多,风格各异,但皆强调静心用意,呼吸自然,中正安舒,柔和缓慢,连贯协调,虚实分明,刚柔相济。因此,既可用技击,又可锻炼身体。对于活经舒脉,发展力量、速度和反应能力,有较好的作用。对神经衰弱、心脏病、高血压、气管炎、肺结核、骨溃疡等各种慢性病有良好的防治疗效。因此,太极拳运动不仅已遍及全中国,并逐渐为世界各国所欢迎。目前,欧美、东南亚、日本等国纷纷成立了太极拳协会,出版各种太极拳书籍,积极与中国进行太极拳交流活动,使太极拳运动得以很快发展。太极拳对人体各部位姿势要求是: 头保持 “虚领顶颈”,有上悬意念,不可歪斜摇摆,眼自然平视; 嘴轻闭,舌抵上颚,颈自然竖直,转动灵活,肩平正松沉,不应上耸,前扣或后张,肘自然弯曲沉坠,腕下沉 “塌腕”,劲力贯注不可松软,胸舒松微含,背舒展伸拨,称为 “拨背”,腰向下松沉,旋转灵活,脊中正竖直,保持身型端正自然,臂向内微敛,称为 “敛臂”,胯松正含缩,使劲力贯注下肢,腰稳健扎实,旋转灵活,移动平稳,膝部松活自然,脚掌虚实分明。

太极拳

太极拳是中国著名拳术之一。太极拳为明末清初中国南温县陈家沟著名武师陈王延所创。陈王延早年曾带兵作战,明亡后,开始隐居创造拳法。

从接触和收集到的明代名家拳法中,汇集众长,较其异同,结合导引吐纳,阴阳学说和经络学说,创编了太极拳 《二十三式》 5套。乾隆年间,山西民间武术家王宗岳用 《周子全书》 中的 《易经》阐述的太极阴阳的哲理来解释拳理,写成 《太极拳论》,太极拳才由此得名。此后,太极拳经过长期流传,逐渐演变出许多流派。其中,以陈氏太极拳、杨氏太极拳、吴氏太极拳、武氏太极拳和孙氏太极拳流传较广、特点显著。陈氏太极拳是最早的太极拳种,其他流派的太极拳都是在陈氏太极拳的基础上发展起来的。

陈氏太极拳又分老架和新架两种。老架为陈王延所创,原有5个套路,又名二十三势,另有长拳一百单八势一套,炮枪一套。从陈王延起,经过300多年的传习,在积累经验的基础上,对原有拳套不断加工提炼,终于形成了近代流传的陈氏太极拳第1路和第2路拳套。这两套拳动作都经过精心编排,其速度和强度不同,身法、运动量和难度也不尽相同,但都符合循序渐进和刚柔相济的原则。陈氏新架套路也有两种,一种是陈家沟拳师陈有本编创的,顺序与老架相同,架式较老架小,转圈也较老架小,去掉了原有的某些较难的动作,陈家沟人称之为 “小圈拳”,把老架称为 “太圈拳”。这种拳传至陈鑫后,著有《陈氏太极拳图说》,阐发陈氏历代积累的练拳经验。新架另一种套路是由陈有本的弟子陈清萍创编的,特点是小巧紧凑,动作缓慢,练会后逐渐加圈,以至极为复杂。因为是在河南温县赵堡镇首先传开的,古人们称为 “赵堡架”。

杨氏太极拳为河北永年人杨露禅所创。杨幼时在河南温县陈家沟陈姓家做雇工,学习太极拳,壮年返乡里传习太极拳,因他能避开并制服强硬之力,当时人们称他的拳力为“沾绵拳”、“软拳”、“化拳”。杨露禅去北京教拳,清朝的王公贵族多向他学习。他武艺高超,当时人称 “杨无敌”。后来,杨露禅为了适应一般人练拳的需要,逐渐删改原有的发劲、纵跳、震足和难度较高的动作,并由其子修订为中架子,由于舒展简洁,动作和顺,刚柔相济,既适用于疗病保健,又适用体力较好者用来增强体质,提高技术,逐渐地被人们所喜爱。1928年后,杨露禅的儿子杨澄甫到南京、上海、杭州、广州、汉口等地授徒,其拳式流传于全国各大城市。1957年,根据杨氏太极拳整理成 《太极拳运动》 (88式),1963年又出版了 《杨氏太极拳》 一书。

吴氏太极拳为满族人吴鉴泉所创,吴是清末河北大兴人,其父全佑曾从师杨露禅学太极拳大架子,后拜杨露禅次子为师学小架子。吴鉴泉继承并发展了全佑的拳法,并改成汉姓吴,他传授的拳术连绵不断,式正招圆,舒松自然,不纵不跳,适应性较广泛。被后人称之为吴氏太极拳。1958年曾出版 《吴氏太极拳》一书。

武氏太极拳为清末人武禹襄所创,武禹襄早年从师杨露禅学太极拳,又学新架太极拳,并在舞阳县得 《太极拳》一书,以练拳心得归纳出锻炼要领 《身法十要》逐渐形成其身法严谨、动作舒缓、虚实分明的风格。1963年曾出版 《武氏太极拳》一书。

孙氏太极拳为清末河北定县孙禄堂所创。孙禄堂自幼酷爱武术,先后学过形意拳、八卦拳等。民国初年开始学太极拳,并采各家所长,融会贯通,形成了进退自如,舒展圆活的孙氏太极拳。因其开合相接,又称 “开合活步太极拳”。1957年曾出版 《孙氏太极拳》一书。

太极拳虽流派众多,风格各异,但皆强调静心用意,呼吸自然,中正安舒,柔和缓慢,连贯协调,虚实分明,刚柔相济。因此,既可用技击,又可锻炼身体。对于活经舒脉,发展力量、速度和反应能力,有较好的作用。对神经衰弱,心脏病、高血压、气管炎、肺结核、骨溃疡等各种慢性病有良好的防治疗效。因此,太极拳运动不仅已遍及全中国,并逐渐为世界各国所欢迎。目前,欧美、东南亚、日本等国纷纷成立了太极拳协会,出版各种太极拳书籍,积极与中国进行太极拳交流活动,使太极拳运动得以很快发展。太极拳对人体各部位姿势要求是: 头保持 “虚领顶颈”,有上悬意念,不可歪斜摇摆,眼自然平视,嘴轻闭,舌抵上颚,颈自然竖直,转动灵活,肩平正松沉,不应上耸,前扣或后张,肘自然弯曲沉坠,腕下沉 “塌腕”,劲力贯注不可松软,胸舒松微含,背舒展伸拨,称为 “拨背”,腰向下松沉,旋转灵活,脊中正竖直,保持身型端正自然,臂向内微敛,称为 “敛臂”,胯松正含缩,使劲力贯注下肢,腰稳健扎实,旋转灵活,移动平稳,膝部松活自然,脚掌虚实分明。

太极拳tàijíquán

中国民间流传的一种卓有成效的保健拳法。原为技击, 据说为明·戚继光根据民间拳术总结出来的拳经32 式。近代太极拳按流派可分为五类: 陈氏太极拳、杨氏太极拳、吴氏太极拳、武氏大极拳和孙氏太极拳, 各有特点。现在国家体育总局根据流行最广的杨氏太极拳改编成简化太极拳和88 式太极拳。该拳法的特点是柔软、放松, 适合于老弱者健身。对于慢性疾患如高血压、心脏病和慢性气管炎等, 都有较好的防治作用。

太极拳

太极拳,是我国传统武术中的一项拳术。“太极”一词见于《周易 ·系辞传》:“易有太极,是生两仪”。由于太极拳的每一个动作圆柔连贯,每一式都是绵绵不断,好象一个完整的圈,犹如太极图故名。一般认为,太极拳的创始人是明末清初时的陈王廷。而后在太极拳的发展过程中,逐渐形成了各种流派和各种架式。1956年国家体委为太极拳的普及推广根据杨式拳架整理、改编成“简化太极拳”。

太极拳的特点 主要有:

(1) 拳术动作和导引、吐纳密切结合: 太极拳术家把拳术中的手、眼、身、法、步的协调动作与导引、吐纳有机地结合起来,使太极拳成为内外统一的内功拳运动。锻炼时,意识、呼吸和动作三者密切结合,动静结合,并自然地配合腹式呼吸运动。

(2) 独特的动作: 太极拳的动作要求柔和缓慢,呈螺旋缠丝式的缠绕运动,动作呈弧形,连贯而圆活。每一个活动都是全身的活动,要求做到“一动无有不动”,“上下相随,内外结合”,要使手、身、法、步、与意识、眼神密切配合,协调行动。太极拳的动作还要求以腰为轴心,通过旋腰转背带动四肢、全身的缠绕运动,“以意导气,以气动身”,以疏通全身经络,气达全身。内气发源于丹田,并复归丹田。

(3) 精湛的理论:在太极拳的长期发展过程中,各家还总结了一整套独特的太极拳理论。这些精湛的理论,为研究、探讨太极拳的锻炼方法、治病健身原理,以及武术技击奠定了良好的基础。

锻炼要领 主要有:

(1) 始终要保持“松静”状态: 练太极拳忌精神和躯体肌肉的紧张。练拳时,首先要使大脑“松静”下来,以导致全身内外的松静。躯体四肢的动作,都是在以静为主导下的动作。始终要全神贯注,以意识来引导动作。

(2) 运用腹式自然呼吸为主的呼吸方法:练太极拳时,要求“气沉丹田”,动作要与腹式深呼吸运动自然协调,做到“形神合一”。太极拳的腹式深呼吸运动有逆式和顺式两种练法,它们都是“以意调息”的深呼吸运动。这种呼吸运动必须与动作密切配合,通过横膈膜的不断升降和胸、背及腹部肌肉的弧形松沉和旋转运动,以及肛门括约肌的一紧一松,以起到增进健康和防治疾病的作用。

(3) 独特的姿势和动作要求: 练太极拳时,要求以腰部的轴心运动为纲,头部要求正直,“虚领顶劲”,舌顶上腭,手到、意到、气到,而眼神先至。上肢部分要求沉肩、垂肘、坐腕; 躯体部分要求含胸拔背,气沉丹田,腰部松竖,尾闾中正; 下肢部分要求分清虚实,屈膝松胯,调整重心。练拳时,动作要求柔和、圆活、连贯和协调,一个姿势接着一个姿势,连贯圆活,绵绵不断。内外、上下、左右和前后都要协调一致,上下相随,不先不后。要做到“内外合一”、“一气贯串”、“一气呵成”。

主要流派 有陈式、杨式、武式、吴式和孙式等五大派; 架式主要有陈式老架、陈式新架、陈式小架、杨式大架、武式小架、吴式小架和孙式小架等七种架式。各种流派及其架式都各有其一定的特点、优点和长处。目前流传最广的杨式(大架)太极拳,其特点主要是松柔、缓和、速度不断、刚柔内含和姿势舒展大方。

近年来,我国的医疗和体育科研人员对太极拳进行了积极的研究,在生理、生化和免疫等各方面都得到了一些可贵的资料,这些实验资料已初步证明太极拳确实具有健身和防治疾病的积极作用。因此常被用来配合气功锻炼。还有人把太极拳中的一些动作经过加工整理,配合意念和呼吸活动,编成了多种以太极命名的气功锻炼方法,如太极十八式、太极三十六式等等。

太极拳tai ji quan

a system of physical exercises and an art of self-defence

太极拳

taiji;traditional Chinese tai ji boxing;shadowboxing

太极拳

taiji boxing—a kind of Chinese traditional shadow-boxing

太极拳tài jí quán

taijiquan;Taijiquan;shadow boxing

- 交友者,识人不可不真,疑心不可不去,小嫌不可不略。是什么意思

- 交友论是什么意思

- 交友谨慎是什么意思

- 交友赤松子,弟兄孤竹君。是什么意思

- 交友道德是什么意思

- 交友须胜己是什么意思

- 交发是什么意思

- 交叠是什么意思

- 交口是什么意思

- 交口乡是什么意思

- 交口利是什么意思

- 交口县(水头镇)是什么意思

- 交口同声是什么意思

- 交口抽渭灌溉工程是什么意思

- 交口抽渭电力排灌工程是什么意思

- 交口称叹是什么意思

- 交口称羡是什么意思

- 交口称誉是什么意思

- 交口称赞是什么意思

- 交口称颂是什么意思

- 交口荐誉是什么意思

- 交口赞誉是什么意思

- 交口赞颂是什么意思

- 交合是什么意思

- 交合伞是什么意思

- 交合刺是什么意思

- 交合托罩是什么意思

- 交合昭盘是什么意思

- 交合言子是什么意思

- 交吉是什么意思

- 交同兄弟有逾之,谊兼师友复奚疑。是什么意思

- 交吕攀嵇是什么意思

- 交吻是什么意思

- 交和是什么意思

- 交和而舍是什么意思

- 交哄是什么意思

- 交响是什么意思

- 交响乐是什么意思

- 交响乐之父是什么意思

- 交响乐作曲家是什么意思

- 交响乐共和国是什么意思

- 交响乐唱片是什么意思

- 交响乐团是什么意思

- 交响乐团联合会是什么意思

- 交响乐学会是什么意思

- 交响乐王国是什么意思

- 交响乐队是什么意思

- 交响乐队队员是什么意思

- 交响化音乐舞剧的奠基人是什么意思

- 交响曲是什么意思

- 交响曲一九七六(难忘的年代)是什么意思

- 交响曲之心是什么意思

- 交响童话“彼得与狼”是什么意思

- 交响诗是什么意思

- 交响诗、音画是什么意思

- 交响长廊是什么意思

- 交响集是什么意思

- 交哺是什么意思

- 交售是什么意思

- 交售人是什么意思