大食Arabes

中国唐、宋时期对伊斯兰教创始者穆罕默德建立的阿拉伯帝国依照波斯语译为大食,又译作多氏。参见“阿拉伯帝国”。

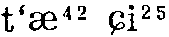

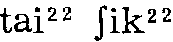

大食Dàshí

历史上罕见复姓。《姓氏考略》 收载,其注引《元和姓纂》云: “大食国之后。”又,据《唐书·西域传》载: “唐永徽中,大食王遣使朝贡,自言王姓大食氏。”唐称阿拉伯帝国为大食。阿拉伯人留居中国者,或以国为姓,遂称大食氏。

食,《姓氏词典》音sì。

大食Dàsì

《姓氏词典》收载并注此音。或音dàshí,详见“大食” (dàshí) 条。

大食

〗。

〗。 〗。

〗。

〗。

〗。 〗。

〗。

大食

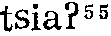

朔月、月半以樂宥食。《周禮·春官·大司樂》: “王大食,三宥,皆令奏鐘鼓。”鄭玄注: “大食,朔月、月半以樂宥食也。”

大食

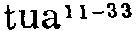

西域国名。波斯文Tazi或Taziks的音译。见《经行纪》、《旧唐书》、《新唐书》、《宋史》和《辽史》等。指阿拉伯帝国。公元7世纪形成于阿拉伯半岛,为伊斯兰教国家。经过向外扩张,到8世纪中期即成了地跨亚、欧、非三洲的封建军事大帝国。中亚、西亚为其垄断。8至9世纪,为其最盛时代。科学文化高度繁荣,并推动了东西文化交流。10世纪以后陷于分裂。由于社会矛盾激化,人民起义,各教派间的斗争,国势日衰。1055年,塞尔柱突厥人剥夺了哈里发的政治权力。1258年,蒙古人灭阿拔斯王朝。至此,阿拉伯帝国灭亡。

大食

波斯文Tazi或Tazlks的音译。即伊斯兰教的创立者穆罕默德所建立的阿拉伯帝国,后又分为以报达为都城的黑衣大食和以西班牙哥都华为首都的白衣大食。原系一部族的名称,唐以来才称阿拉伯帝国为大食。《经行记》、《旧唐书》、《新唐书》、《辽史》等均作大食。唐初和大食开始往来,651年大食遣使到唐,两国正式建立国家交往,伊斯兰教传入我国,民间也长期进行经济文化交流,大食商人活跃在唐各地。我国造纸术和炼丹术曾由大食传至西方,大食的工艺品如玻璃等也流传到我国。

大食Tazi或Tajiks

新旧《唐书》作“大食”,《往五天竺传》作“大寔”、《册府元龟》卷907页作“大石”。唐代以来对阿拉伯帝国的称谓。7世纪崛起于阿拉伯半岛的伊斯兰教国家。至8世纪中期,建立起版图包括今阿拉伯半岛、叙利亚、巴勒斯坦、伊拉克、伊朗、中亚、亚美尼亚、埃及、北非和西班牙等地的大帝国。9世纪中叶以后,国势日渐衰弱。1258年蒙古人入侵,帝国灭亡。

大食

隋唐以降中国人对阿拉伯帝国的称呼,系波斯文Taziks或Tazi的音译。首都巴格达,统治着西亚、北非广阔的伊斯兰世界。

大食

唐时称阿拉伯帝国为大食,是波斯文Tazi和Taziks的音译。

- 上海市第一医药商店是什么意思

- 上海市第一建筑工程公司是什么意思

- 上海市第一百货商店是什么意思

- 上海市第一结核病防治院是什么意思

- 上海市第一食品商店是什么意思

- 上海市第七建筑工程公司是什么意思

- 上海市第七百货商店是什么意思

- 上海市第三建筑工程公司是什么意思

- 上海市第三百货商店是什么意思

- 上海市第九人民医院是什么意思

- 上海市第二住宅建筑工程公司是什么意思

- 上海市第二建筑工程公司是什么意思

- 上海市第二百货商店是什么意思

- 上海市第五建筑工程公司是什么意思

- 上海市第八百货商店是什么意思

- 上海市第六人民医院是什么意思

- 上海市第六建筑工程公司是什么意思

- 上海市第六百货商店是什么意思

- 上海市第四建筑工程公司是什么意思

- 上海市粮食科学研究所是什么意思

- 上海市精神卫生中心是什么意思

- 上海市红楼梦学会是什么意思

- 上海市纺织原料公司是什么意思

- 上海市纺织原料公司装卸机械修造厂是什么意思

- 上海市纺织工业局是什么意思

- 上海市纺织科学研究院是什么意思

- 上海市经济史学学会是什么意思

- 上海市经济技术市场发展中心是什么意思

- 上海市经济技术开发区条例是什么意思

- 上海市经济技术开发区条例是什么意思

- 上海市经济法研究会是什么意思

- 上海市经济纵横地图是什么意思

- 上海市统一战线理论研究会是什么意思

- 上海市统计学会是什么意思

- 上海市编辑学会是什么意思

- 上海市缝纫机研究所是什么意思

- 上海市美学学会是什么意思

- 上海市美术印刷厂是什么意思

- 上海市群众艺术馆是什么意思

- 上海市老年学学会是什么意思

- 上海市股份有限公司暂行规定是什么意思

- 上海市肿瘤研究所是什么意思

- 上海市能源研究所是什么意思

- 上海市自治志是什么意思

- 上海市自行车赛车场是什么意思

- 上海市舞蹈学校是什么意思

- 上海市航天局是什么意思

- 上海市药品标准是什么意思

- 上海市药材公司是什么意思

- 上海市蔬菜经济研究会是什么意思

- 上海市虹桥医院是什么意思

- 上海市虹桥联合发展有限公司是什么意思

- 上海市行为科学学会是什么意思

- 上海市行政管理学会是什么意思

- 上海市计划学会是什么意思

- 上海市计划生育协会是什么意思

- 上海市计划生育科学研究所是什么意思

- 上海市计算技术研究所是什么意思

- 上海市证券交易管理办法是什么意思

- 上海市语文学会是什么意思