大篆

小篆的对称。甲骨文、金文、籀文和六国文字的总称。也有的专指籀文。

大篆

古代书体。程俱善《权洞诗》:“谁题九斗字,大篆仍深镌”。曹唐亦有“大篆龙蛇随笔札”之句。其名始见于汉代著作,与“小篆”对称。广义指小篆以前的文字和书体,包括“甲骨文”、“钟鼎文”、“籀文”和六国文字等;狭义专指周宣王太史籀厘定的文字,即“籀文”。汉代许慎《说文解字·叙》:“及(周)宣王太史籀著《大篆》十五篇,与古文或异”。《汉书》卷九十九上《王莽传》“史籀文字”下注:“师古曰:周宣王太史史籀作大篆书也。”然唐张怀瓘《书断》卷上“大篆”谓:“或云柱下史始变古文”,晋代卫恒《四体书势》:“或曰下柱杜人程邈为衙史,得罪始皇,幽系云阳十年,从狱中作大篆”,明代丰坊《书诀》谓史逸作大篆而史籀损益润色之,诸说不一。大篆的代表作品有《石鼓文》和《秦公簋》铭文等。

大篆

汉字书体之一种。狭义的大篆又称籀文、籀书。相传为周宣王时太史籀所作。一般认为,大篆是春秋战国时期流行于中国西部秦国一带的文字,与西周晚期金文一脉相承,但字体更整齐,笔画更匀称,《石鼓文》为其代表作。也有人认为《史籀篇》亡佚之后,除《说文解字》所载200多字外,籀文的面貌已无从了解;《史籀篇》成书于西周时期,《石鼓文》的制作年代则较晚,石鼓上文字不是籀文。广义的大篆泛指小篆以前的古文字,如甲骨文、金文、籀文、六国文字、古文奇字等。

大香爐。《金瓶梅詞話》第七十回:“芬芬馥馥,獭髓新調百和香;隱隱層層,龍紋大篆千金鼎。”

大篆

小篆的对称。狭义专指籀文。广义指甲骨文、金文、籀文和春秋战国时通行于六国的文字。狭义的大篆以《史籀篇》为代表。其特点是: 笔画比金文更勺称,结构比金文更工整,字形更美观。参见“籀文”条。

大篆←→小篆dà zhuàn ← → xiǎo zhuàn

大篆:周朝的字体,指笔画较繁的篆书。

小篆:秦朝李斯等将大篆整理简化而成的笔划较简省的篆书。

【例】 汉书艺文志,小学家,有八体六技一书,无卷数,无著作人名,韦昭注云:“八体:一曰大篆,二日小篆,三曰刻符,四曰公书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。”(胡朴安:《中国文字学史》)

大篆

同“籀文”条。

大篆

亦称“籀文”。指小篆出现前的笔画较繁的一种秦系文字。它上承西周金文,是春秋到战国之际通行的字体。现在保存的大篆资料较少,只有石鼓文和《说文解字》中收录的225字。其形体结构基本保持金文的特点,但笔画比金文方正,线条均匀而柔婉,形体繁迭重复。如“子”作 。

。

大篆

字体名。相传为周宣王时太史史籀所创,也叫“籀文”或“籀书”。《汉书·艺文志》: “《史籀》十五篇。”注曰:“周宣王太史作大篆十五篇。”又《小学》 “八体六技”注: “韦昭曰:八体: 一曰大篆; 二曰小篆……。”许慎《说文解字·叙》称: 秦始皇废不合秦文的文字,定书体为八种: 一大篆,二小篆……。王莽代汉后定六体书,篆书特指小篆,大篆则广指甲骨文、金文、籀文以及春秋战国时代通行于六国的文字。蔡邕《篆势》: “体有六篆,要妙入神。或象龟文,或比龙鳞。纡体放尾,长翅短身。”

大篆

字体名。相传为周宣王时太史史籀所创,也叫“籀文”或“籀书”。《汉书·艺文志》: “《史籀》十五篇。”注曰:“周宣王太史作大篆十五篇。”又《小学》 “八体六技”注: “韦昭曰:八体: 一曰大篆; 二曰小篆……。”许慎《说文解字·叙》称: 秦始皇废不合秦文的文字,定书体为八种: 一大篆,二小篆……。王莽代汉后定六体书,篆书特指小篆,大篆则广指甲骨文、金文、籀文以及春秋战国时代通行于六国的文字。蔡邕《篆势》: “体有六篆,要妙入神。或象龟文,或比龙鳞。纡体放尾,长翅短身。”

大篆

小篆的对称。狭义专指籀文。广义指甲骨文,金文、籀文和春秋战国时通行于六国的文字。

大篆dazhuan

即“籀文”。

大篆Dazhuan

古代字体之一,与“小篆”相对称,包括甲骨文、金文、石鼓文。

大篆

❶小篆的对称,即籀文。

❷泛指春秋战国时通行于六国的文字以及甲骨文、金文和籀文。

大篆

书体名。与“小篆”对称。狭义专指籀文。广义指小篆以前的各种书体,如甲骨文、金文、籀文和六国文字。近人王国维认为大篆为秦系文字。

大篆

相传为周宣王时太史籀所作,因又名“籀文”或“籀书”。史书记载:“周宣王太史作大篆十五篇。”大篆从甲骨文演变而来,其体态严整,有点脱开图象而具有线条的味道,雄健浑厚,朴茂自然,端庄凝重又兴趣画然。石鼓文是其主要代表。

大篆da zhuan

an ancient style of calligraphy,current in the Zhou Dynasty

大篆da zhuan

great seal script (a style of Chinese traditional script)

大篆

big seal character (/style)

大篆

文字学、书法名词。上古汉字形体结构和书体之一。最早见于《吕氏春秋》,称“苍颉造大篆”。正式定名于秦代文字改革完成之后,现知始载于东汉许慎《说文解字·叙》。自此至今,一直沿用。共有两种涵义: (1)秦书八体之一。与“小篆”相对,指秦国统一天下之后、改革文字、创制小篆之前所用的文字和书体,即“籀文”(或称“籀书”)。据《汉书·艺文志》和《说文解字·叙》等的记载,大篆系西周宣王时太史籀作教授学童的字书《史籀篇》后所创,也因此而称为“籀文”或“籀书”,与孔壁古文不同。现在一般认为,大篆约是西周中晚期以后产生的文字和书体。西周灭亡、平王东迁后,文化落后的秦国在据有了西周京畿故地的同时,也继承了西周中晚期后所用的这种文字和书体,故主要通行于春秋战国时的秦国,其他各国主要用的是古文;也有人认为大篆系春秋战国时秦国人所造。至于史籀,有的认为确是人名,有的认为不是人名,未能统一。大篆的特点是,图画色彩仍然较浓,但结构和书法已经固定,字形繁复,朴茂劲雅。作为在周秦间长期通用的文字和秦代改革文字、创制小篆的前身,大篆对研究汉字发展的历史有着重要的认识作用和价值。大篆在小篆产生以后,不再成为通用文字,但并未废止,秦书八体将之列为其一,即可说明。历代所传最早的大篆形体,为《说文解字》中所附籀文,共223字。后来至今出土的大量文物上的文字,能说明大篆特色的凡有石鼓文、诅楚文和虢季子白盘、秦公镈、秦公簋、秦公钟的铭文及商鞅量、杜虎符、新郪虎符的铭文等。(2)指小篆以前各种结构和书法的汉字,包括甲骨文、金文、籀文及六国文字等。这是现代人们赋予大篆的一项广义涵义。不过,现在的人们说起大篆,一般仍然是就前者而言的。

大篆

字书。亦称“籀书”。相传周宣王太史史籀撰。十五篇。为我国现于著录的第一部字书。字体与石鼓文及春秋时秦刻金文相同。约秦人所作,成书于春秋战国之际。原书为四言韵语,是学童的识字课本。久佚。今存《说文解字》二百二十三字。王国维有 《史籀篇疏证》。

大篆

⇒見【篆書】

大篆

大篆的“字”

大篆为西周时普遍采用的字体。广义的大篆是指“小篆”以前的书写字体,包括甲骨文、金文、籀文以及战国时期的六国文字。狭义上专指周宣王太史籀厘定的文字,即“籀文”。大篆亦是小篆的前身。

篆书是中国书法五体之首,是大篆和小篆的统称。篆书的横竖笔画肥瘦均匀,末端收尾的笔画稍显锋利。空间分割上平衡对称。

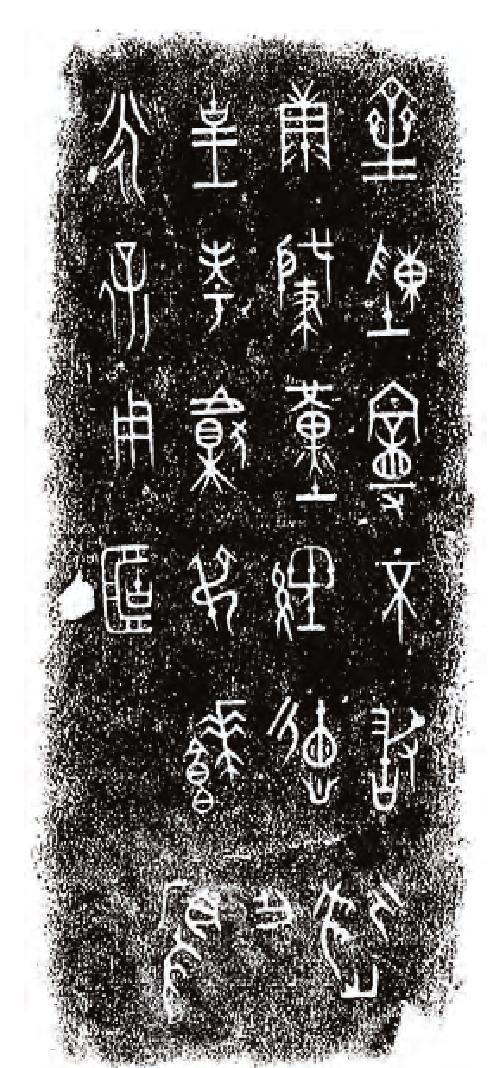

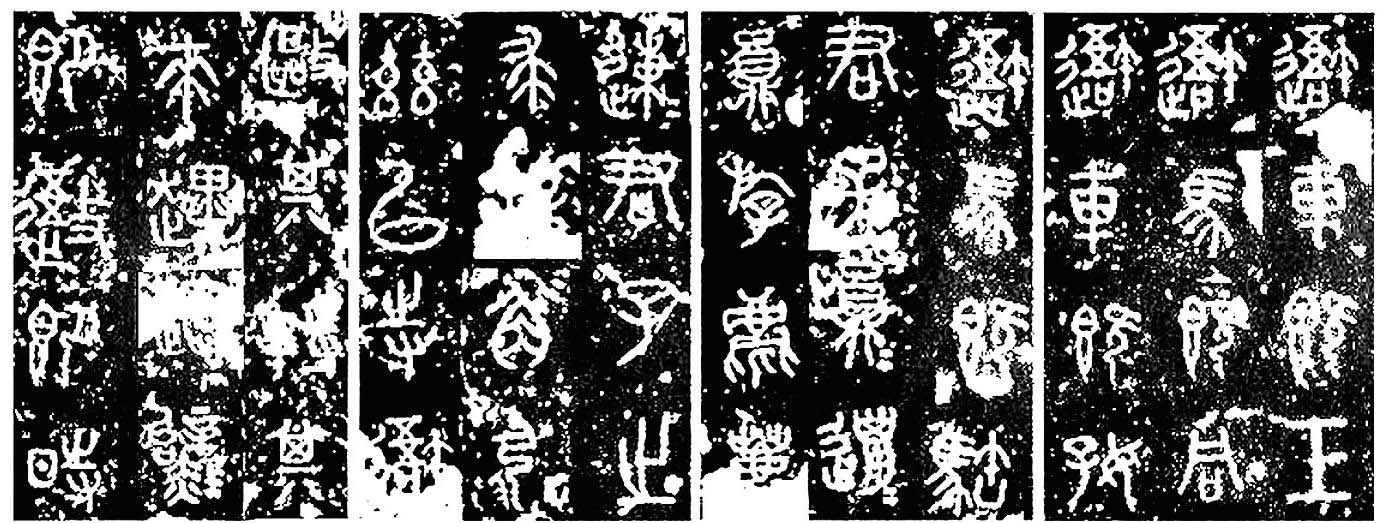

战国时期的大篆碑文拓片

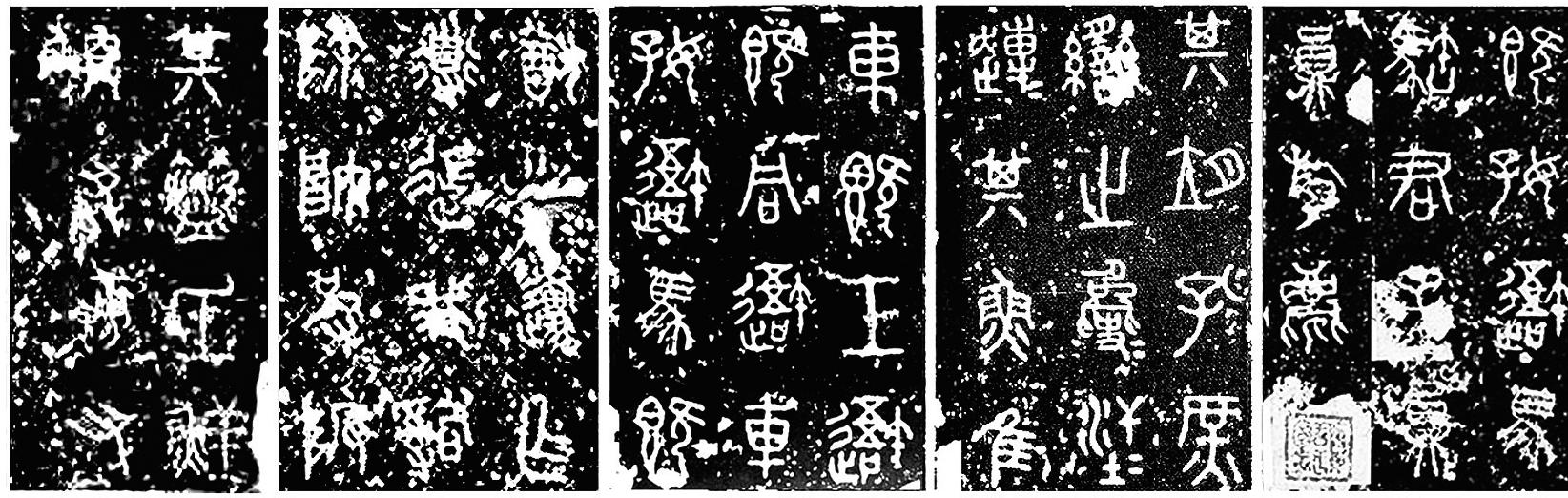

小篆出现于秦始皇统一天下后。公元前221年,在秦始皇要求的“书同文”政策下,李斯奉命在原来使用的大篆籀文的基础上简化文字。他取消了其他六国的文字,创制出一种新的文字形式——秦文。秦文沿袭了西周的文化传统,在大篆的基础上发展起来,又称“秦篆”。后人将其称为“小篆”以与“大篆”区别。

从书写工具来看,青铜器比兽骨更易保存但过于笨重,而石头、玉器便于携带摆放,更适合被人们用来当作书写载体。虽然仍有古人把文字刻在青铜器上,但此类文字却越来越少,写在石材上的文字则是越来越多。我们把铭铜、雕玉、刻石等书写方式都称作为“篆刻”。较文字统一前出现异形、写法多样、结构不一的大篆而言,小篆在外形和结构上更趋近于整齐划一。

被刻在十个鼓形石块上的“石鼓文”,是留传后世的大篆中保存得比较完整且字数较多的书迹之一。“石鼓”于唐代初出土于天兴三畴原(今陕西省宝鸡市凤翔三畴原),五代战乱期散落于民间,到宋朝才得以聚齐。“石鼓文”是战国时期秦国的石刻字,记述了秦国国君游猎的情况,是我国遗存至今时间最早和最具代表性的石刻文字,有“石刻之祖”的尊称。“石鼓文”在字体上连接了西周的钟鼎文和秦代的小篆,是学习篆书的重要范本,被誉为“书家第一法则”,具有很高的文史和艺术收藏价值。

战国时期秦国的石鼓文(约公元前700年)

石鼓文的拓片(约公元前700年)

- 1.人参收购价格是什么意思

- (1)人发出的声音是什么意思

- 1.人口出生率下降是什么意思

- 1.人口出生率明显下降是什么意思

- 1.人口分布东稠西疏是什么意思

- 1. 人口总量大幅度增长是什么意思

- 1.人口稳定增长时期是什么意思

- 1.人均收入是什么意思

- 1.人民代表大会是什么意思

- 1.人民公社体制改革是什么意思

- 1.人类活动是什么意思

- 1. 什么是供求规律是什么意思

- 1. 什么是经济核算是什么意思

- 1.从“大包干”到办职工家庭农场是什么意思

- 1.从实际出发确定发展思路是什么意思

- 1.从思想整顿入手,着力肃清党支部班子中“左” 的影响是什么意思

- 1.从试办到发展壮大是什么意思

- 1.从集体得到的收入是什么意思

- 1.仓库设施是什么意思

- 1 仓颉的传说及其他是什么意思

- (1)代理是什么意思

- 1.代耕、 帮工是什么意思

- 1.代购制是什么意思

- 1.以“四特酒”为龙头的食品工业是什么意思

- 1.以“玉米带”为特征的中部地区农作物布局是什么意思

- 1.以区域组织为主线的统一协调服务是什么意思

- 1.以参为主的药材生产是什么意思

- 1.以工贸企业为龙头的畜牧产业化经营是什么意思

- 1.以市场为导向的生产机制加快了农业产业化步伐是什么意思

- 1.以市场为导向,建立优质高效的农业结构是什么意思

- 1.以捕捞为主转向“以养为主,捕养结合”是什么意思

- 1.以捕捞自然鱼为主的渔业生产阶段(50年代)是什么意思

- 1.以民族服饰装饰为主的民间刺绣艺术是什么意思

- 1.以水利为龙头, 科技为先导, 建设商品基地为重点,生态效益为中心的农业综合开发战略的确立是什么意思

- 1.以犁杖为主要工具、和以垄作为基础的传统农业耕作制阶段是什么意思

- 1.以畜驮、马车为主的民间运输阶段是什么意思

- 1.以种养为主的第一产业仍然是投资的主要对象,但比重有所下降,二、三产业投资的比重上升是什么意思

- 1.以群众运输为主的“马车时代”。是什么意思

- 1. 以良种和常规技术推广为特征的初期阶段是什么意思

- 1. 价格学的研究对象是什么意思

- 1.企业是什么意思

- (1)企业类型是什么意思

- 1.企业类型是什么意思

- 1. 伊宁市是什么意思

- (1)伊斯兰教教义是什么意思

- (1)伊斯兰教教历是什么意思

- 1.伊斯兰教教派是什么意思

- 1.伊朗文学作家是什么意思

- 1.优化畜禽结构是什么意思

- 1.优良牛种是什么意思

- 1.优质水果生产基地建设是什么意思

- 1. 会宁县是什么意思

- 1. 会计的定义是什么意思

- 1.会计种类是什么意思

- 1.会议类型是什么意思

- 1.传统民居是什么意思

- (1)伦理学流派是什么意思

- 1.伦理学理论是什么意思

- 1.伴工、换工互助是什么意思

- 1.低产粮田的改造是什么意思