大生产运动

抗日战争期间,中共中央根据敌后抗日根据地经济工作的环境和大生产运动的特点通过一系列决定,毛泽东等领导人也发表了《抗日时期的经济问题和财政问题》、《必须学会做经济工作》、《组织起来》等重要文章和报告,系统地论述了大生产运动的方针和原则,为抗日根据地的经济工作指明了方向。其主要内容是:

“发展经济,保障供给”——大生产运动的总方针。毛泽东批判那种离开发展经济而单纯在财政收支问题上打主意的错误思想和不注意动员人民发展生产,帮助人民发展生产渡过困难而只注意向人民要东西的错误作风,强调决定财政的是经济,只有切切实实的有效的经济发展,才能解决财政困难[2]。

“公私兼顾”,“军民兼顾”——大生产运动的基本原则。根据地的主要经济成分有公营经济、合作社经济、个体经济、资本主义经济、地主经济五种,除对地主经济实行减租减息,予以削弱、限制外,其他各种经济成分都应兼顾发展。毛泽东指出:“只有实事求是地发展公营和民营的经济,才能保障财政的供给。虽在困难时期,我们仍要注意赋税的限度,使负担虽重而民不伤。而一经有了办法,就要减轻人民负担,借以休养民力。”[3]

各业发展,以农为主——大生产运动的实施重点。由于抗日根据地主要在敌后广大农村,没有大城市,极少中小城市,农民占全部人口的80%以上,抗战所需物力、人力主要来自农民,大生产运动必须以农业为主,兼而发展包括工业、手工业、运输业、畜牧业和商业等在内的各种产业。毛泽东强调各级党政工作人员“应以百分之九十的精力帮助农民增加生产”[4]。

“统一领导,分散经营”——大生产运动的领导方法。由于各抗日根据地散居敌后农村,人力物力高度分散,交通又极不方便,因此,在领导方法上必须实行统一领导原则下的分散经营。中共中央决定在大生产运动中实行首长负责,自己动手,领导骨干与广大群众相结合,一般号召和个别指导相结合的原则,指示各地成立生产委员会,由党的主要负责干部担任主任或委员,派遣最积极最有经验的干部到生产委员会中去工作,从各地实际情况出发领导大生产运动。

组织起来,互助合作——大生产运动的发展方向。毛泽东指出:“在目前条件下,发展生产的中心关节是组织劳动力”,“共产党员必须学会组织劳动力的全部方针和方法”[5]。在每一个根据地都把一切群众的力量,劳动力和半劳动力组织起来,成为一支劳动大军。其最重要的方式就是根据自愿和等价的原则,在个体经济基础上成立初级集体劳动组织——合作社,其形式有变工队、运输队、互助社等等,这些合作社不仅有助于克服根据地的经济困难,而且对于未来新民主主义经济向社会主义经济过渡也具有尝试意义。

生产自给,丰衣足食——大生产运动的特殊内容。中共中央号召一切部队、机关、学校,必须于战争条件下自行种菜、养猪、打柴、烧炭、发展手工业和部分种粮,分别不同情况,达到粮食和办公用费的自给、半自给和部分自给。此种生产自给“形式上是落后的、倒退的,实质上是进步的,具有重大历史意义的”。此种办法“使我们的军队克服了生活资料的困难,改善了生活,个个身强力壮,足以减轻同在困难中的人民的赋税负担,因而取得人民的拥护,足以支持长期战争,并足以扩大军队,因而也就能够扩大解放区,缩小沦陷区,达到最后地消灭侵略者,解放全中国的目的”[6]。

中共中央制定的方针政策和采取的具体措施,有力地促进了各抗日根据地大生产运动的蓬勃发展。陕甘宁边区是开展大生产运动的模范。著名的三五九旅自1941年3月起在南泥湾开荒种地,经过短短几年的努力,将荒无人烟的南泥湾变成了“粮食堆满仓,猪牛羊肥壮”的“陕北江南”,至1944年全旅吃用有余,还向边区政府交纳公粮一万石。毛泽东、周恩来、朱德、任弼时等中央领导同志也都亲自开荒、种菜,参加生产运动。各敌后抗日根据地也积极响应中共中央的号召,一面战斗,一面生产,实行“劳动与武力结合”、“战斗与生产结合”,在十分艰苦的环境下,创造性地运用各种形式,开展大生产运动,取得了可喜的成果。

大生产运动既富于现实意义,又具有深远的影响。首先,它使解放区克服了严重的经济困难,增加了人民的收入,减轻了人民的负担,保障了抗战的物资供应,奠定了抗战胜利的基础。第二,它使人民军队提高了战斗力,不仅改善了生活,扩大了军队,而且改善了官兵关系、军民关系和军政关系,增强了劳动观念和组织纪律性。第三,它显示了中国共产党领导抗战建国的毅力和才干,表明任何困难都不能阻挡根据地人民前进的步伐。第四,初步改变了农村中一家一户的个体劳动习惯,初级合作社的普遍建立,不仅使劳动生产率有所提高,而且使广大农民开始认识到“组织起来”的优越性。第五,它使中国共产党进一步认识了经济工作的重要性,考验和锻炼了广大的知识分子出身的干部,培养和造就了一大批懂得经济工作的领导干部,他们成为新中国进行经济建设的宝贵财富。同时,也应该指出,大生产运动是在激烈而残酷的战争的特殊环境中进行的,它所采用的群众运动方式的发展生产道路,在很大程度上是迫不得已的,在科学性方面存在着明显的缺点和不足。

大生产运动

大生产运动

日伪的疯狂“扫荡”,国民党顽固派的包围和封锁,加上华北各地连年遭受水、旱、虫等自然灾害,使解放区的面积缩小,军队人数下降,财政经济陷于极端困难。晋察冀、太行等地军民甚至不得不以野菜、野果充饥。“弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖”②。解放区面临严重困难局面。

中共中央早在1938年12月就发出了“广泛开展生产运动”、“保证各个地区物质供应的自给自足”的号召,要求“努力提高工农业的生产力,激发工人农民以及广大劳动人民的生产热忱”,要求发动各级党、政、军及各群众团体中的全部工作人员、各部队的指战员“一面工作,一面生产,把工作与生产联系起来”,“只有这样才能支持长期抗战,才能保障战时物质供给”③。号召发出以后,一部分军队开始了以改善生活为目的的生产劳动。

1939年2月,毛泽东在延安生产动员大会上,针对根据地越来越严重的困难局面,尖锐地提出:饿死呢?解散呢?还是自己动手?饿死是没有一个人赞成的,解散也是没有一个人赞成的,还是自己动手吧,这就是我们的回答。 自此以后,在“自己动手”的思想指导下,从陕甘宁边区开始,到敌后各抗日根据地,从党政军学人员到全解放区的广大群众,大生产运动逐渐地开展了起来。

1940年12月25日,毛泽东为中共中央起草了党内指示,指出:“认真地精细地而不是粗枝大叶地去组织各根据地上的经济,达到自给自足的目的,是长期支持根据地的基本环节。”④1941年5月,中共中央军委指示陕甘宁边区部队,在生产工作的政治动员中,必须将自给自足的口号与抗战建国、建设新民主主义经济基础的任务连接起来,各机关部队积极经营农业和工副业生产,以求生活自给和现品自给。

1942年12月,中共中央西北局在陕甘宁边区召开高级干部会议,会议系统地总结了边区和各根据地的各项工作。毛泽东在会上作了《经济问题和财政问题》的报告,提出了发展经济,保障供给的财经工作的总方针。在这个正确方针指导下,陕甘宁边区及敌后解放区的生产运动迅速开展并取得了巨大成绩。

1943年初,在统一认识的基础上,成立了西北财经办事处,由贺龙负责,使边区经济工作在组织上实现了统一领导。10月1日,中共中央在《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》的指示中指出:“党委、政府和军队,必须于今年秋冬准备好明年在全根据地内实行自己动手、克服困难(除陕甘宁边区外,暂不提丰衣足食口号)的大规模生产运动,包括公私农业、工业、手工业、运输业、畜牧业和商业,而以农业为主体。”“一切机关学校部队,必须于战争条件下厉行种菜、养猪、打柴、烧炭、发展手工业和部分种粮。”“各级党政军机关学校一切领导人员都必须学会领导群众生产的一全套本领。凡不注重研究生产的人,不算好的领导者。”⑤11月29日,毛泽东又在招待陕甘宁边区劳动英雄大会上作了《组织起来》的讲话,号召“把一切老百姓的力量、一切部队机关学校的力量、 一切男女老少的全劳动力半劳动力,只要是可能的,就要毫无例外地动员起来,组织起来,成为一支劳动大军”⑥。此后,解放区的大生产运动就更普遍地有组织有领导地发展起来。中共中央领导人毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、任弼时、张闻天、陈云、李富春、王稼祥等和各解放区的党政军各方面负责同志,都亲自动手,参加大生产运动。他们的模范行为,给各解放区军民开展大生产运动以极大的推动和鼓舞。

陕甘宁边区的大生产运动是在中共中央直接领导下开展起来的。1938年秋,陕甘宁边区部队便开始生产劳动。1939年中共中央提出自己动手、生产自给的号召之后,边区留守部队及边区的机关学校都热烈响应,大生产运动进入一个新的阶段。留守部队全军上下辛勤劳动,艰苦创业,短短几年内取得了很大成绩。1939年开荒2.5万亩,自给了一个半月的粮食,解决了部分装备的补充。1940年开荒20.68万亩,1941年开荒1.47万亩,自给了经常费用、被服和伙食费的54%。1943年在“发展经济,保障供给”的号召下,边区军民形成了更有计划的大规模的生产运动。这一年,部队种地面积从1942年的4.5万亩激增到21.5万亩,产粮3万多石,产蔬菜2 300多万斤。1944年耕地面积达83万亩,产粮9万余石,占部队和机关每年所需粮食26万石的三分之一。其他副业如手工业、畜牧业等,收益值粮食不下20余万石。到1943年,边区有些部队的粮食、被服已达到了完全自给。⑦

在部队大生产中, 八路军一二○师三五九旅取得了突出的成绩。1941年3月,三五九旅响应毛泽东“自己动手,丰衣足食”,战胜经济困难的号召,执行“屯垦”政策,在“一把镢头一支枪,生产自给保卫党中央”的口号下,由王震旅长率领,开进南泥湾。

部队初到南泥湾的时候,那里是一片荒山丛林,树木丛生,野兽群游,地气潮湿,房子极少,特别是九龙泉、史家岔一带,连老百姓都没有。经过三五九旅指战员的艰苦奋战和辛勤劳动,1941年开荒种地1.12万亩,粮食自给达70%,经费自给78.5%。1942年种地2.68万亩,达到粮食自给78%,经费自给90%,蔬菜、肉、油及鞋袜已全部自给。1943年种地达10万亩,粮食全部自给还有余。1944年种地猛增到20.1万亩,产粮3.5万多石,达到了“耕一余一”,向政府缴公粮为一万石。荒无人烟的南泥湾变成了“到处是庄稼,遍地是牛羊”的“陕北好江南”。毛泽东、朱德、谢觉哉、吴玉章、徐特立、续范亭等人都先后视察了南泥湾,并赋诗盛赞南泥湾。朱德在《游南泥湾》诗中,兴致勃勃地称赞南泥湾的巨大变化:“去年初到此,遍地皆荒草。夜无宿营地,破窑亦难找。今辟新市场,洞房满山腰。平川种嘉禾,水田栽新稻。屯田仅告成,战士粗温饱。农场牛羊肥,马兰造纸俏。……熏风拂面来,有似江南好。”

八路军三五九旅屯垦南泥湾的英雄事迹,有力地推动了陕甘宁边区和其他抗日根据地的大生产运动。边区机关学校的生产,也获得了显著成绩。1939年共开荒11.3万亩,收粗粮1.1万余石。1944年,边区直属机关生产总额达2.88万余石,机关经费自给51%。中央直属机关生产总额达6.4万石, 自给65.6%⑧。

由于边区机关、部队生产自给部分逐年增长,从而使取之于民的公粮数额逐年下降,人民的负担日益减轻。1941年征公粮20万石,1942年为12.5万石,1943年为18万石,1944年为16万石,1945年为12万石。1941年公粮为当年粮食收获量的12%,1942年为9.8%,1943年为9.1%,1944年为8%,1945年为10%⑨。

中共中央提出的生产自给的号召也得到边区人民的热烈响应,他们积极开荒种地。经过边区军民的共同努力,边区耕地面积从1938年的890多万亩增加到1940年的1 100多万亩,1943年又增加到1 300多万亩,到1945年达1 500多万亩。1937年前,边区几乎不种棉花,1942年已种棉9.4万多亩,1943年15万亩,棉花自给率为50%,1945年种棉面积已达35万亩,比1939年的3 767亩增长90倍,边区棉花已全部自给自足⑩。

为了提高生产,根据1942年底中共中央西北局高干会议确定的方针,决定将群众组织起来,发展边区的劳动互助运动。各区县领导亲自到农村,宣传组织劳动互助组,利用民间原有的变工、换工、扎工等劳动互助形式,坚持自愿互利原则,建立计工计账等制度,把分散的个体劳动者组成一支有组织的劳动大军。1943年,组织在各种互助组织中的劳动力为全区劳动力的24%,到1944年增加到45%左右。组织起来的人民,劳动热情高涨,劳动生产率提高,涌现出一大批劳动英雄模范,并在劳动中改造了一批二流子。农村各业兴旺,真正出现了“猪羊满圈,骡马成群,瓜菜满地,粮食满囤”的景象。政府还鼓励一部分农民先富起来,允许中农向新富农方向发展。

随着大生产运动的开展,边区的工业也逐步建立和发展起来。从1938年到1943年,边区公营纺织工厂由1个增加到23个;纺织生产合作社由1个增到38个;私营纺织厂由5个增加到50个。1943年产布5万多匹,1945年产布15万匹以上。1943年造纸厂已有11个,还有肥皂厂两个,陶瓷厂3个,石油、制茶、皮革等工厂各1个,被服厂12个,炼铁厂2个,工具厂8个,印刷厂4个,木工厂7个。自己已能炼铁、炼油、修造小型机器,配制军需品,制造硝酸、盐酸、硫酸、玻璃等。1945年,边区工人已达1万余人(11)。

继陕甘宁边区之后,其他各敌后解放区,也开展了轰轰烈烈的大生产运动。晋察冀解放区各地在“广泛开展生产运动”的号召下,从1939年起,就组织垦荒团、互助团、突击队等临时性的修滩、筑坝、救灾等集体耕种组织。1939年4月,边区公布了奖励生产事业暂行条例,对“一切直接间接增加生产之努力”,由县区政府或边区加以奖励。分局负责人刘澜涛、军区副政委程子华等也都订了个人生产计划,积极参加生产。1943年冬,毛泽东发出“组织起来”的号召后,1944年在冀西、晋东北地区掀起了大规模的生产运动,取得了巨大成绩,全年共补充了耕畜2.2万多头。据统计,抗战中,晋察冀共开荒124万亩,修滩35万多亩、扩大耕地面积182万多亩,还修渠、开新渠、造井、修坝等等,使受益农田达213万余亩(12)。

晋察冀解放区的部队机关生产也有很大发展,1944年种地7万多亩,蔬菜基本自给,还生产了1.7万多石粮食。冀中平原的部队,做到了转移到哪里就在哪里开荒种地,或和群众变工生产,做到了一手拿枪一手拿锄,战斗与生产相结合。

晋冀鲁豫根据地自建立以后,几乎有一半时间处在严重的灾荒中,水、旱、蝗、雹、疫五种灾害持续不断。边区大生产运动第一步就是战胜灾荒。一方面减免灾区人民应征的粮款,仅太行区的公粮,1942年比1941年减征9万石,1943年又减征7万石,1944年比1941年几乎减征了一半。同时进行大规模的社会救济,仅太行区,边区政府就拨粮9 000石,无利借贷给灾民渡灾。另一方面,以工代赈,修河筑堤,兴修水利,组织群众“生产自救”,终于战胜了灾荒。太行区在两年救灾生产中,组织了15万纺妇,纺了120万斤棉花,赚回工资粮3万石。又公私结合,组织了9万人的运输队,赚回工资粮3.5万石,使广大灾民免除了饥饿的威胁。

晋冀鲁豫解放区部队和机关从1940年起,就开始了农业生产,1943年每人种地3亩,自给一季粮食、全年的蔬菜和全部办公费用。1944年太行区部队开荒8.8万多亩,占该区开荒总数的三分之一。太岳部队开荒5.8万多亩,冀鲁豫部队也完成了自给两个月粮食的任务。八路军副总司令彭德怀等,都亲自指导兴修水利,亲自下水垒坝,参加救灾抢种等劳动。

晋冀鲁豫解放区自1939年起,开始注意发展工业,兴办小规模兵工厂,制造枪弹、地雷等。又办起了纸厂、肥皂厂、纺织厂、毛织厂、药厂、玻璃厂等,使边区日用品不仅可以自给,还输出到敌占区及抗日邻区。

晋绥解放区自抗战开始到1940年内,经济受到严重破坏,劳动力减少,耕牛减少、骡驴减少、猪羊减少、土地荒芜、棉花减少、民间纺织业衰落。边区政府建立后,奖励生产,发放农贷,调剂土地,实行减租减息,减免公粮等,组织群众参加变工互助,创造了民兵相结合的劳武结合形式变工队和自卫队,还建立了由许多村联合起来的“连环哨封锁线”。1941年到1944年,全边区共开荒117万亩,还兴修水利,扩大灌溉面积6.9万余亩。1944年大生产运动更进一步发展,仅春耕中就开荒42万亩。同时变工组发展为变工合作社,在变工互助的基础上,把大批节余的劳动力和物资组织起来,扩大了农业、手工业、运输业、畜牧业及其他副业生产。

晋绥解放区部队机关的生产中,1941年全军区部队开荒6万亩,1944年开荒16.6万亩,打粮2万石,蔬菜除极少数部队外,均能全部自给。1945年,边区军民共开荒地155万亩。三五八旅还自己开油坊、粉坊、豆腐坊,做到每个伙食单位有十只羊,十亩菜,八人一头猪。

随着农业生产的发展,晋绥解放区的纺织,造纸、被服、火柴、印刷、制药、炼铁、煤炭等工业都发展起来了。特别是纺织业又复兴起来,1945年有纺车9万多架,土机1.3万多架,纺妇10万人,年产土布100多万匹。有公营纺织厂六个,年产布5万多匹。

山东解放区,1942年前只搞了一些开荒等活动,1942年开始搞生产运动。1943年召开了高级干部会议,贯彻中共中央开展大生产的指示,决定在全区开展以组织起来为中心的生产运动,为争取农民的丰衣足食及根据地的经济繁荣而奋斗。滨海、胶东两区,1943年组织了少数搭犋队、换工队。1944年互助合作组织和大生产运动较普遍地开展起来,整个山东解放区组织互助组六七万个,有些基础较好的地区,组织起来的人数占劳动力总数的10%—15%。许多地区还创造了一些劳武结合的组织形式进行大生产,取得了不少成绩。如胶东区1944年成立了搭犋互助组3.1万多个,开荒37万亩,打井1.1万多眼。

山东解放区于1942年成立了纺织局,领导公私营纺织业,到1945年已有50万架纺车,8万织机,全区除鲁南区只能自给一半布匹外,胶中、鲁中、滨海、渤海四个区,军民需布全部自给。还开发了盐田,兴办了肥皂厂等。

华中解放区,1942年开展以改善生活为目的的生产运动;1943年的生产运动就发展到以实现自给自足为目的;1944年形成军民大生产高潮。广大群众由于实行了减租减息,生产情绪高涨,较广泛地组织了劳动互助组织伴工队、换工队等,积极投入生产运动。在严酷的反“清乡”、反“扫荡”斗争中,组织起来对于抢种抢收,提高劳动生产率,改善人民生活都起了重要作用。水利建设方面,据苏北、淮北、淮南、皖中等地区的不完全统计,组织起来兴修的水利灌溉面积达120万亩。淮北一带开始组织农村运销、消费、生产、信用等合作社。淮南军区1943年部队生产粮食3.1万多石,还种植了瓜、菜、棉、麻、烟等经济作物。新四军直属部队1944年也自给了八个月的蔬菜,十个月的食盐与全年的肉类,一年的生产总值在1 500万元以上。

华中解放区的鄂豫皖边区,1941年在敌、伪、顽军的进攻和连年天灾的侵袭下,出现困难局面。华中局根据中共中央指示,1943年底号召开展大生产运动,并提出把重视生产的思想和领导生产的成绩当作考察党员和干部的党性和思想的一个重要标志。还提出了组织群众的大多数是大生产运动的基本方针,也是领导生产的中心任务。群众组织起来以后,平时换工互助,农忙和水旱灾荒时集体劳动,曾出现过使用160部水车集体车水翻山的奇迹。边区的部队机关生产,在新四军第五师领导干部带领下也很快开展,李先念、陈少敏等都赤脚下田挑粪、拔草、种菜,在群众中影响很大。1943年边区部队机关共开荒2.3万亩,种菜6 900多亩,做到了粮食部分自给,柴、菜全部自给,少数单位粮食也全部自给。

陕甘宁边区及各解放区轰轰烈烈的大生产运动有力地说明:中国共产党领导下的军队和人民,不仅有战胜凶恶敌人的英雄气概,而且也有改变环境、改造自然的无穷力量,有能力也有办法克服一切困难,争取抗日战争的最后胜利。

大生产运动

1942年至1943年各抗日根据地军民为克服严重的经济困难而开展的生产运动。1942年,陕甘边区耕地由1941年的57.5万hm2扩大到83万hm2,粮食产量由不足110万石(每石约合75 kg)增加到148万余石,1943年又增加到181万余石,除消费外还余22万石。公营纺织厂由1938年的一个小厂、年产布125匹增加到1943年的23个厂、年产布32968匹。第359旅在南泥湾等地垦荒2万hm2,1943年粮食自给,1944年自给有余。

大生产运动

抗日战争时期,中国共产党领导解放区军民开展的大规模的生产运动。1941年,由于日本帝国主义疯狂进攻和残酷“扫荡”,国民党顽固派的军事包围和经济封锁,以及自然灾害的侵袭,陕甘宁边区的财政、经济都遇到了极为严重的困难。为了战胜困难,坚持抗战,1942年底,中共中央提出 “发展经济、保障供给”的方针,号召边区军民自己动手,丰衣足食,自力更生,克服困难,开展大规模的生产运动。边区军民在党中央和毛泽东的亲自领导下,发扬艰苦奋斗的革命精神,开展了南泥湾、槐树庄、大风川等地的屯田大生产运动。王震率领的三五九旅于1941年开进南泥湾,仅用了三年时间,就把一个野草丛生、野狼成群的荒凉山区变成了“陕北的好江南”。在大生产运动中,边区政府办了许多自给工业,军队发展了以自给为目的的农业和部分工商业,机关学校也发展了部分自给经济,农民广泛组织起来发展农业生产。大生产运动,使边区克服了严重的物质困难,粉碎了国民党顽固派对边区的封锁,减轻了人民负担。这一运动后来扩展到各解放区,为抗日战争的胜利准备了物质基础。

101 大生产运动

抗日战争时期,解放区军民开展的大规模生产运动。1939年初,陕甘宁边区开展了以开荒增产粮食为主的生产运动。为了克服日本侵略军的扫荡和国民党实行的经济封锁给解放区军民造成的严重财政经济困难,中国共产党于1942年12月提出了“发展经济,保障供给”的总方针,号召解放区军民自力更生,克服困难。从1942年开始至1943年。各解放区开展了大规模的生产运动。农民组织起来发展农业生产,军队、民主政府以及学校,也举办了许多以自给为目标的农业和工商业。农业和工业生产的发展,不仅克服了财政经济困难,减轻了解放区人民的负担,而且为抗日战争的胜利奠定了基础,并积累了经济建设的经验。

大生产运动Dashengchan yundong

抗日战争时期,中国共产党为克服困难坚持抗战而领导抗日根据地军民开展的生产自救运动。1941年,由于日本侵略军的野蛮进攻、国民党顽固派的包围封锁,以及自然灾害的袭击,抗日根据地的财政经济一度发生了极大困难。为了克服困难,保障军民的物质供应,减轻人民的负担,中共中央发出了“自己动手,丰衣足食”的号召,领导根据地军民开展了空前规模的生产运动。

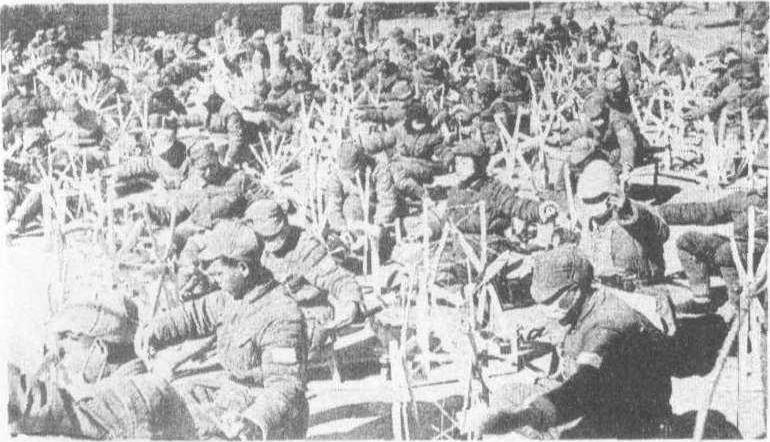

边区军民纺线

大生产运动以发展农业生产为主,同时发展工业、手工业、运输业、畜牧业和商业。

在中共中央的号召下,陕甘宁边区的部队、机关、学校和广大群众最先投入了生产运动。1941年3月,八路军第三五九旅开进南泥湾屯垦。他们一边战斗,一边生产,1941年开荒种地11200亩,1942年达26800亩,1943年达到粮食、经费自给有余,成为全军大生产运动的一面旗帜。从1941年到1943年,经过三年的艰苦创业,陕甘宁边区实现了粮食全部自给,棉花自给50%,基本克服了根据地的经济困难,军民生活得到了显著改善。

其他根据地的军民,按照中共中央“劳力与武力相结合”、“战斗与生产相结合”的方针,在艰苦的战斗环境中也都因地制宜地开展了大生产运动,并取得了重大成绩。如晋绥、北岳、胶东、太行、太岳、皖中6个地区到1943年就增加耕地600多万亩。太行区的部队和机关,做到自给粮食3个月和全年蔬菜。

大生产运动使各抗日根据地克服了严重的财政经济困难,减轻了人民负担,改善了军民生活,为争取抗战胜利奠定了坚实的物质基础;同时密切了党政军民关系,锻炼了广大干部,积累了经济建设经验。

大生产运动Dashengchan yundong

抗日战争时期,中国共产党领导解放区军民开展的大规模生产运动。1941年,中共中央号召抗日军民开展大规模生产运动。王震率领八路军第三五九旅开赴陕北南泥湾,开荒种地,取得了很大的成绩,是部队生产的一面红旗。在中国共产党的领导下,大生产运动迅速扩大到敌后各解放区,抗日军民的大生产运动取得了伟大的成绩。大生产运动的开展,使各解放区军民战胜了由于日本帝国主义的进攻、国民党顽固派的经济封锁以及自然灾害所造成的严重物资困难,解放区的财政经济得到恢复和发展,改善了军民生活,提高了部队战斗力,巩固和发展了抗日根据地,为夺取抗日战争胜利奠定了基础。

大生产运动

1941年起由于日军的“扫荡”和国民党的封锁,抗日根据地的财政经济遇到很大困难。陕甘宁边区的部队和机关较早地开展生产运动,把农民群众也组织起来发展生产。1942年开始,各根据地党政军民学普遍地开展了这项大生产运动,使共产党领导的革命力量渡过了严重经济困难,而且积累了领导经济工作的经验。

大生产运动

指中国共产党领导的抗日民主根据地军民同时发动的大规模生产运动。1941年和1942年是中国人民抗战最艰苦的时期,财政经济遇到了极大的困难,出现了机关部队人员几乎没有吃穿的严重局面。毛泽东及时提出了“发展经济,保障供给”的经济和财政工作的总方针,各根据地军民开展了大规模的生产运动。人民群众通过减租减息和互助合作发展了农业生产,部队机关开展了自给性的生产运动。“自己动手,丰衣足食”,减轻了人民的负担,密切了军民关系,渡过了难关,为抗战胜利准备了物质基础。

大生产运动

抗日战争时期解放区军民开展的大规模生产运动。1941年解放区在日本帝国主义的野蛮进攻、残酷“扫荡”和国民党顽固派的军事包围、经济封锁下,经济和财政发生了极大困难。针对这种情况,中共中央提出“发展经济、保障供给”的经济和财政工作总方针,号召解放区军民开展大生产运动。当时的生产模范八路军第359旅一手拿枪、一手拿锄,为边区军民做出了榜样。接着各级抗日民主政权以及根据地的军民纷纷响应党中央号召,在发展农业的同时,还办起了许多自给性工业和商业。这一运动不仅打破了国民党军队的经济封锁,使解放区克服了严重的财政经济困难,而且还改善了军民生活,减轻了人民负担,密切了军民关系,为抗日战争的胜利准备了物质基础。

大生产运动

抗日战争时期中国共产党领导根据地军民开展的生产自救运动。其中陕甘宁边区最为典型。

1941年~1942年,抗战进入最困难的岁月。日本帝国主义为了尽快结束对华战争,用全力应付太平洋作战,集中了侵华日军的60%~70%的兵力和全部伪军,对敌后抗日根据地进行更大规模的连续扫荡,实行野蛮的杀光、烧光、抢光的“三光”政策,妄图彻底毁灭根据地军民的生存条件。同时,国民党顽固派加紧了对解放区的封锁与进攻。从1939年起,国民党就在陕甘宁边区周围修筑了5道封锁线,西起宁夏,东至黄河,绵延1000余里,国民政府还停止了对八路军、新四军本来就很少的枪弹粮饷供给,甚至连国外红十字会捐赠给边区的物资,也予以扣留。加之1941年~1942年华北地区连年发生严重的水、旱、虫灾、使根据地在物质和财政上遇到了极大的困难。此时,根据地军民几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员冬天没有被盖,有些地方的军民不得不以树叶草根充饥。

为战胜严重的经济困难,中国共产党中央委员会和毛泽东号召边区军民坚持“自力更生”的方针,走“自己动手,丰衣足食”的道路。1940年,朱德总司令根据中国共产党中央委员会“生产自给”的指示,在延安提出“屯田政策”,大力提倡边区部队开展工业、农业、运输业各方面的生产,以减轻人民负担,改善部队生活,密切军民关系,帮助边区建设。他还亲自到南泥湾,组织屯垦工作。八路军一二○师三五九旅在旅长王震带领下,和其他兄弟部队一道披荆斩棘,把荒无人烟的南泥湾变成了“陕北江南”。全旅指战员在南泥湾开荒种地26万亩,1943年实现粮食全部自给,1944年,全旅实现经费、物质自给,不仅粮食可以积余1年,而且开始向边区政府上缴公粮。三五九旅屯垦南泥湾成为陕甘宁边区生产运动的榜样。

在大生产运动中,陕甘宁边区的党政军机关、民众团体和学校相继开展生产运动。毛泽东、朱德、周恩来和中央其他领导同志也积极参加。毛泽东、朱德在分给他们的地里种蔬菜,常用自己收获的蔬菜招待客人。周恩来、任弼时纺的线又多又好,被评为纺织能手。军队、机关、学校都进行开荒种田、纺纱织布。干部和战士们一面战斗,一面生产,一手拿枪,一手拿锄,建立和发展了以自给为目标的农业、工业和商业等经济事业。

在生产运动中,根据地的农民纷纷组织起来,到1942年,陕甘宁边区有80%的农民劳动力参加了常年固定的互助合作组织和临时的互助合作组织。这种形式提高了劳动生产率,促进了生产的发展。在大生产运动中,先进集体、劳动模范不断涌现,党中央和边区政府给予了高度重视。陕甘宁边区多次召开生产模范、劳动英雄大会,表彰先进、交流经验,推动了生产运动的蓬勃发展。

陕甘宁边区军民以自力更生、艰苦奋斗的精神开展大生产运动,不仅战胜了困难,达到丰衣足食,而且进一步增强了党政军民团结,巩固了根据地政权,为夺取抗日战争的最后胜利奠定了雄厚的物质基础。

大生产运动

抗日战争时期中国共产党领导抗日根据地军民努力发展生产的群众运动。抗日战争进入相持阶段后,日军对敌后抗日根据地展开了残酷的“扫荡”,国民党又对根据地实行经济封锁,根据地财政、经济出现严重困难。为战胜困难、坚持持久抗战,中共中央提出“发展经济,保障供给”的口号,并要求一切军队在不妨碍作战的条件下,都要进行生产自给运动,自己动手改善自己的生活,减轻人民负担。大生产运动从陕甘宁边区开始,推广到各根据地。各地军队、机关和学校都组成庞大的生产大军,开垦荒地,种植粮棉,解决军民的衣食问题。1943年,陕甘宁边区部队开荒种地面积达到21.5万亩,产粮3万石, 产蔬菜2300万斤。1942年后根据地财经状况好转,政府立即减轻人民负担。陕甘宁边区农民所交的公粮,1941年占总收获量的13.58%,1942年降至11.14%,1943年更降为不足9%。从1943年起,敌后各根据地的机关一般能自给两三个月,甚至半年的粮食和蔬菜,实现了“自己动手,丰衣足食”的要求。大生产运动克服了根据地财政、经济的严重困难,为抗战胜利奠定了物质基础;它还增强了军民、官兵、军政团结,培养、锻炼了一批领导工农业生产的干部和专门技术人才,具有重大的历史意义。

大生产运动

抗日战争时期中国共产党领导解放区军民开展的大规模生产运动。1939年后日寇对抗日根据地进行大规模残暴扫荡,同时国民党反动派连续掀起三次反共高潮,停发八路军、新四军给养,实行严密经济封锁,使根据地财政经济遇到极大困难。针对这种严重局面,中共中央和毛泽东于1939年2月提出“自力更生”方针,向边区军民发出“自己动手”、“生产自给”,开展大规模生产运动的号召。1942年12月毛泽东在陕甘宁边区高级干部会议上作了《抗日时期的经济问题和财政问题》的报告,1943年发表了《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》、《组织起来》等指示和讲话,提出了“发展经济、保障供给”, “统一领导、分散经营”、发展生产“以农业为主体”,部队和机关实行生产自给,“公私兼顾”,实行减租减息和组织劳动互助等一系列方针政策,使大生产运动不断向前发展。1938年陕甘宁边区部队开始生产,1939年部队、机关、学校全体动员从事生产自给运动,1941年后边区大生产运动进入高潮。359旅成为大生产运动的典范,把荒凉的南泥湾变成了 “陕北江南”。1941年至1944年人民群众开荒265万亩。到1942年边区耕地扩大到1248万余亩,粮食产量达到168万余担。公私合计年产土布10万大匹,边区部队和工作人员的生活和办公用品已能全部或大部自给。1943年边区大生产运动走上健全发展阶段,农工牧各业进一步发展,军民逐渐丰衣足食。其他根据地的大生产运动到1942、1943年也普遍开展起来。大生产运动使抗日军民克服了困难,粉碎了国内外敌人封锁,保障了军队供给,减轻了人民负担,为坚持抗日战争和夺取最后胜利奠定了物质基础。

大生产运动

抗日战争时期中国共产党领导抗日根据地军民开展的大规模的生产运动。在日本侵略军的野蛮进攻和国民党军队的包围封锁下,中国共产党领导的解放区财政、经济发生了严重困难。为了克服严重的物质生活困难,坚持抗战而又不过分加重人民的负担,陕甘宁边区早在1938年,就号召部队和机关开展生产运动,并号召农民群众组织起来发展生产。1942年底,中国共产党提出了“发展经济,保障供给”的方针,号召解放区军民开展大生产运动,做到“自己动手,丰衣足食”,军队、政府机关和学校发展自给经济以克服困难。中共中央在陕甘宁边区带头实行这项政策,解放区抗日民主政府办了许多自给工业,边区的部队实行军垦屯田,开垦南泥湾,军队发展了以自给为目标的农业和部分工商业,机关学校也发展了部分自给经济,广大农民也组织起来发展生产。大生产运动成就显著,农业和工商业的产值迅速增长,人民负担大大减轻,军民生活明显改善,这个运动密切了军民关系,支持了敌后的艰苦抗战,同时积累了经济建设的经验,培养了经济工作干部。

大生产运动

抗日战争时期中国共产党领导抗日根据地军民为解决财政经济困难而开展的大规模生产经营运动。1941年皖南事变后,由于日本军队的野蛮烧杀和国民党顽固派的包围封锁,给中国共产党领导的抗日根据地的财政经济造成极大困难,到了几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员冬天没有被盖的程度。为了克服困难,中共中央号召抗日根据地军民开展大生产运动。为指导运动的开展,毛泽东先后发表 《抗日时期的经济问题与财政问题》、《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》、《组织起来》等文章,作为运动的基本纲领。大生产运动的总方针是发展经济、保障供给,依靠自己的力量发展生产,增加收入,以克服物质困难。主要方法是把群众力量组织起来,建立各种形式的合作社,以提高劳动生产率。同时要求工作人员应以90%的精力帮助农民增加生产,然后以10%的精力从农民那里取得税收。大生产运动的项目包括农业、工业、手工业、运输业、畜牧业和商业。陕甘宁边区首先行动起来。边区政府办起一批自给工业。军队建立以自给为目标的农业和部分工商业,八路军三五九旅开垦南泥湾,成为全军大生产运动的榜样。机关干部和学校师生力争经济部分自给。广大农民组织起来发展农业生产。1943年,大生产运动在敌后其他各抗日根据地也先后开展起来。到1944年,大生产运动取得巨大成效: 发展了经济,有效地克服了严重的物质困难; 人民负担减轻,军民生活改善; 培养了艰苦奋斗精神,积累了经济工作经验,为抗日战争的最后胜利奠定了物质基础。

大生产运动

great production campaign;great production drive

大生产运动

1942年前后,为了粉碎日本侵略者、伪军、国民党顽固派对解放区发动的封锁和进攻,在中国共产党“发展经济,保障供给”“自己动手,丰衣足食”的方针指导下,解放区军民展开了热火朝天的大生产运动。这个运动始于部队,后陕甘宁边区的党、政、军机关,民众团体和学校都相继开展起来。后又发展到各敌后抗日根据地,直至游击区。大生产运动取得了巨大成果,解放区军民的生活得到改善,人民的负担大为减轻。

- 葡萄牙学前教育班建立是什么意思

- 葡萄牙市场是什么意思

- 葡萄牙市议会是什么意思

- 葡萄牙森林立法是什么意思

- 葡萄牙渔业保护立法是什么意思

- 葡萄牙渔业立法是什么意思

- 葡萄牙烟、酒广告规定是什么意思

- 葡萄牙电影是什么意思

- 葡萄牙电视是什么意思

- 葡萄牙第一所大学科英布拉大学成立是什么意思

- 葡萄牙自治区议会是什么意思

- 葡萄牙行政程序法是什么意思

- 葡萄牙议会常务委员会是什么意思

- 葡萄牙语会话是什么意思

- 葡萄牙金融制度是什么意思

- 葡萄牙金融监管体制是什么意思

- 葡萄牙镇议会是什么意思

- 葡萄牙霸占澳门是什么意思

- 葡萄牙骗占澳门是什么意思

- 葡萄球菌(Staphylococcus)是什么意思

- 葡萄球菌性大疱皮肤综合征是什么意思

- 葡萄球菌食物中毒*是什么意思

- 葡萄甘露聚糖是什么意思

- 葡萄生产技术大全是什么意思

- 葡萄疔是什么意思

- 葡萄疫是什么意思

- 葡萄白腐病是什么意思

- 葡萄的栽培是什么意思

- 葡萄科(Vitaceae)是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖是什么意思

- 葡萄糖耐量试验是什么意思

- 葡萄糖耐量试验是什么意思

- 葡萄糖耐量试验是什么意思

- 葡萄糖衡定假说是什么意思

- 葡萄糖衡定假说是什么意思

- 葡萄糖负荷试验是什么意思

- 葡萄糖负荷试验是什么意思

- 葡萄糖酸亚铁[中]是什么意思

- 葡萄糖酸洗必泰是什么意思

- 葡萄糖酸胆碱是什么意思

- 葡萄糖酸钙是什么意思

- 葡萄糖酸钙是什么意思

- 葡萄糖酸钙是什么意思

- 葡萄糖酸钙是什么意思

- 葡萄糖酸钙是什么意思

- 葡萄糖酸钙是什么意思

- 葡萄糖酸钙[典]是什么意思

- 葡萄糖酸钠是什么意思

- 葡萄糖酸铜是什么意思

- 葡萄糖酸锌是什么意思

- 葡萄糖酸锑钠是什么意思

- 葡萄糖酸锑钠是什么意思