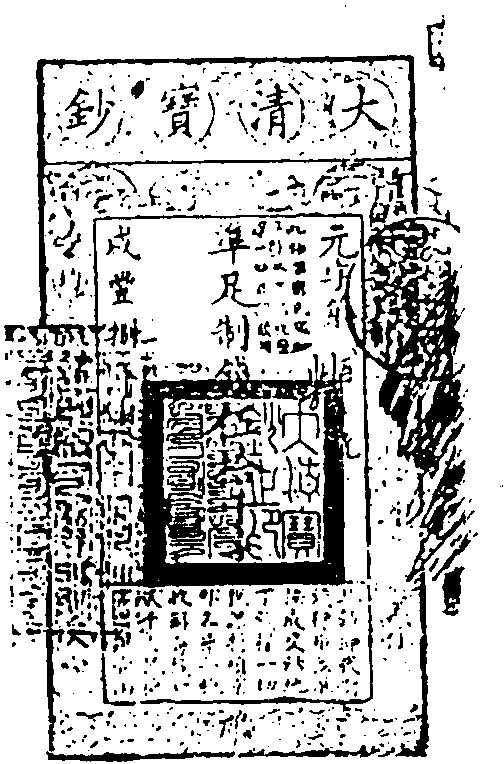

大清寳鈔 dàqīngbǎochāo

亦稱“錢票”、“錢鈔”。清代紙幣。咸豐三年(公元1853年)十一月頒錢鈔章程,十二月印發。行用之初即難於流通,清廷屢製補救辦法,最終於同治初年公私停用。以制錢爲單位,初印時面額有五百、一千、一千五百、二千文數等,後又印五千、十千、五十千、百千文大額鈔。以厚白皮紙,藍色墨印刷。較“順治鈔貫”略小,依其面額而有别。五十千文者長二百七十七毫米,寬一四五毫米。形制倣自“大明通行寳鈔”,頂端爲漢文“大清寳鈔”幣名,以下及左、右兩邊爲龍紋,下邊爲波浪紋。龍紋内并列“天下通行”、“均平出入”八字。中間三分:正中印“準足制錢若干文”,右爲某字第某號,左爲咸豐某年製。錢數上鈐“大清寳鈔”滿漢文合璧印記。下端鐫小字九行,文曰:“此鈔即代制錢行,并準按成納地丁錢糧一切税課捐項,京外各庫一概收解,每錢鈔二千文换官銀票一兩。”各面值鈔幣均有傳世或發現,五百文者常見,五十千者珍罕。亦有銅鈔版存世。《清續文獻通考·錢幣考二》:“〔咸豐三年〕十二月壬申始鑄錢鈔……頒發中外,與現行銀票相輔而行。”參見本類“户部官票”,參閱《清史稿·食貨志五》。

大清寳鈔

- 谁之罪?是什么意思

- 谁之过是什么意思

- 谁也不会和谁过不去是什么意思

- 谁也不吃亏是什么意思

- 谁也不嫌谁穷是什么意思

- 谁也不挨谁是什么意思

- 谁也不敢要是什么意思

- 谁也不晓得我俩吵过架是什么意思

- 谁也不正眼看谁是什么意思

- 谁也不沾谁的光是什么意思

- 谁也不用嫌谁灰是什么意思

- 谁也不肯是什么意思

- 谁也不表态是什么意思

- 谁也不认识谁是什么意思

- 谁也不让谁是什么意思

- 谁也别想换掉我是什么意思

- 谁也别想谁了是什么意思

- 谁也吃不饱是什么意思

- 谁也帮不了谁的忙是什么意思

- 谁也抓不到辫子是什么意思

- 谁也抵挡不住是什么意思

- 谁也拦不住是什么意思

- 谁也搞不清是什么意思

- 谁也摸不清谁的底是什么意思

- 谁也有用着谁的时候是什么意思

- 谁也没见谁是什么意思

- 谁也没长前后眼是什么意思

- 谁也沾不了谁的光是什么意思

- 谁也甭想逃出去是什么意思

- 谁也看不懂是什么意思

- 谁也瞒不了谁是什么意思

- 谁也瞧不齐谁是什么意思

- 谁也知道谁是什么意思

- 谁也离不开谁是什么意思

- 谁也管不着是什么意思

- 谁也跑不了是什么意思

- 谁人是什么意思

- 谁人不知是什么意思

- 谁人不知,哪个不晓是什么意思

- 谁人保得常无事是什么意思

- 谁人分得逍遥意。是什么意思

- 谁人常把铁箍子戴是什么意思

- 谁人常把铁箍子戴,哪个长将席篾儿支着眼是什么意思

- 谁人得似张公子?千首诗轻万户侯是什么意思

- 谁人汲得西江水,难免今朝一面羞是什么意思

- 谁人背后无人说,哪个人前不说人是什么意思

- 谁人背后无人说,哪个人前不说人。是什么意思

- 谁人背后无人说,那个人前不说人是什么意思

- 谁人言最灵,知得不知失。是什么意思

- 谁从穆公是什么意思

- 谁付钱,谁点曲是什么意思

- 谁们是什么意思

- 谁会。是什么意思

- 谁会得,一樽唤取溪山老。是什么意思

- 谁传广陵散,但哭邙山骨。是什么意思

- 谁伴临清景,吟诗上郡楼。是什么意思

- 谁似渊明拚得老,饱看云山万点。是什么意思

- 谁似风流太守,端解道、春草池塘。是什么意思

- 谁似髯参,依旧醉颜红。是什么意思

- 谁何是什么意思