夏承碑

《夏承碑》原碑刻于汉灵帝建宁三年(170),宋哲宗元祐年间出土于资州(今四川省资中县)。现在河北永年县所存的那一块,是明世宗嘉靖年间重刻的。不知什么原因,唐耀在重刻时定为蔡邕的书作。

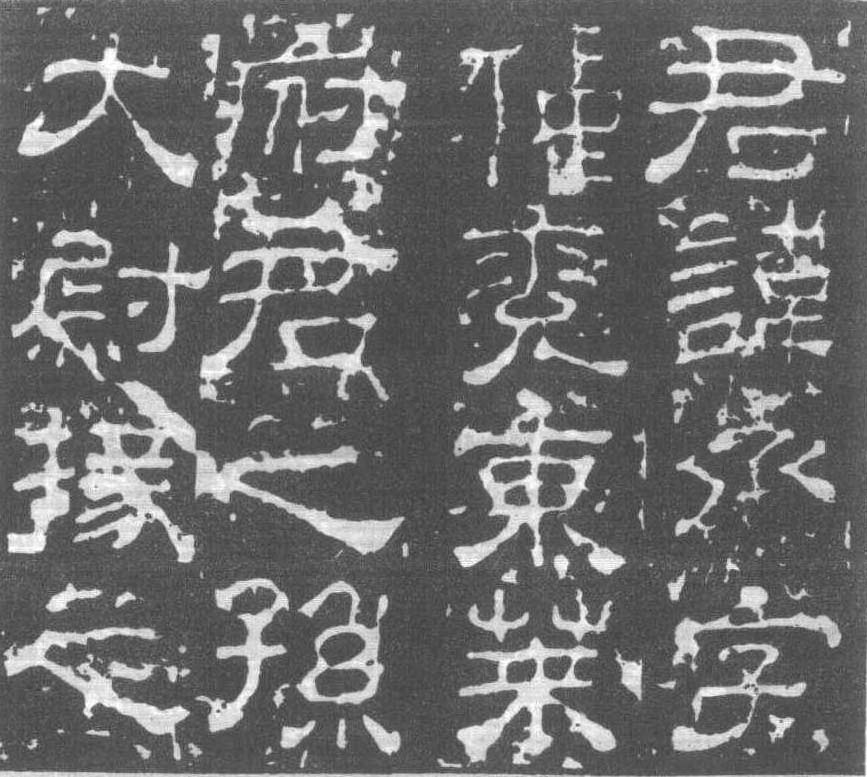

宋代以来,评论家对此碑均极为推崇,如清人翁方纲就说: “是碑体参篆籀而兼开正楷之法,乃古今书道一大关捩。”所谓“体参篆籀”,是说该碑在笔法始终饶有篆籀书中锋浑厚的意趣; 而体现在结体上的,则以部首、边旁最具典型,比如“菜”、“叶”等字的草头 “性”、“懿”等字的“心”旁等等,就很说明问题。所谓“兼开正楷之法”,则是说这块碑中有些字的点画结构,已经很具备后世所说正楷书的点画雏型了,只须细细体味,便不难随处可以看出端倪来的。

可隶书毕竟还是隶书,因此还应从隶书角度来认识它的特色。那末此碑的隶书特色究竟和其他东汉隶书碑刻有着什么样的不同呢?这除了在用笔上隶中夹篆,隶中出楷之外,还在于从头到底地改变了隶书的扁形为新体之方形。并且同时还把字的下缘写得参差不齐,从而又打破了隶书底座一味端平的陈规,使观赏者耳目为之一新。

杨守敬在《平碑记》中说: “相传明时修县城,伧父用碑作郙石,今所存之碑,系嘉靖间重刻,毫无意味。翁覃溪(方纲)据宋拓重刻一本,亦不见佳。独念是碑自欧(阳修)、赵(明诚)以来皆称为奇古,曾不得一见真本为可恨也。原本道光时藏顾湘舟处,今不知所在。”这段话说明此碑宋拓真本的可贵,世人罕有获见其庐山真面目者。因此上海博物馆所藏潘氏古楼旧藏宋拓一种,真可谓稀世之宝了。

宋代以来,评论家对此碑均极为推崇,如清人翁方纲就说: “是碑体参篆籀而兼开正楷之法,乃古今书道一大关捩。”所谓“体参篆籀”,是说该碑在笔法始终饶有篆籀书中锋浑厚的意趣; 而体现在结体上的,则以部首、边旁最具典型,比如“菜”、“叶”等字的草头 “性”、“懿”等字的“心”旁等等,就很说明问题。所谓“兼开正楷之法”,则是说这块碑中有些字的点画结构,已经很具备后世所说正楷书的点画雏型了,只须细细体味,便不难随处可以看出端倪来的。

可隶书毕竟还是隶书,因此还应从隶书角度来认识它的特色。那末此碑的隶书特色究竟和其他东汉隶书碑刻有着什么样的不同呢?这除了在用笔上隶中夹篆,隶中出楷之外,还在于从头到底地改变了隶书的扁形为新体之方形。并且同时还把字的下缘写得参差不齐,从而又打破了隶书底座一味端平的陈规,使观赏者耳目为之一新。

杨守敬在《平碑记》中说: “相传明时修县城,伧父用碑作郙石,今所存之碑,系嘉靖间重刻,毫无意味。翁覃溪(方纲)据宋拓重刻一本,亦不见佳。独念是碑自欧(阳修)、赵(明诚)以来皆称为奇古,曾不得一见真本为可恨也。原本道光时藏顾湘舟处,今不知所在。”这段话说明此碑宋拓真本的可贵,世人罕有获见其庐山真面目者。因此上海博物馆所藏潘氏古楼旧藏宋拓一种,真可谓稀世之宝了。

夏承碑

夏承碑

东汉。建宁三年(公元170年)六月立。高267厘米,宽128厘米。宋元祐(公元1086—1094年)四川省资州出土。明嘉靖时(公元1522—1566年)遭地震裂毁,今存河北省永年县。碑主夏承,字仲兖,其祖、父及兄皆居显位。承有文德,累任县主簿、督邮、五官掾功曹、冀州从事等职,官至淳于长(淳于在今山东安丘县),建宁三年六月卒。碑额题阳文:“汉北海淳于长夏承碑”9字,碑末有“建宁三年蔡伯喈书”8字及唐耀重刻题记。隶书碑文14行,行27字,结体方整疏扩,多有篆书笔意,用笔圆润沉劲,表现了浑朴灵动的艺术构思及娴熟的书写技巧。清王澍评此碑云:“此碑字特奇丽,有妙必臻,无法不具,汉隶之存于今者,唯此绝异;然汉人浑朴沉劲之气,于斯雕刻已尽,学之不已,使之免堕入恶道。学者观此,当知古人有此奇境,却不可用此奇法。”此碑拓本以明无锡华夏(字东沙)真赏斋本为最佳,上有翁方纲长跋。有正书局、科普出版社、北京文物出版社、台湾中华书画出版社有影印本。

☚ 祀三公山碑 龙藏寺碑 ☛

夏承碑

東漢·建寧三年(170)刻。隸書十三行,行三十字。一名 <淳于長夏承碑>。初立于直隸洛州廣平郡,其後顯晦甚奇,嘗淹没無聞,北宋·元祐(1086—1094)間,整治河堤時出土。然未得保護,置于府學後堂,泐字漸增,終至僕倒。明·成化十五年(1479),知府秦民悦建“愛古軒”重立之,尋復入土中。嘉靖十七年 (1528)再度問世,後在郡主唐寬處,遭地震裂毁,從此消聲匿迹。今立于河北省永年縣紫山書院者,係嘉靖二十四年 (1545),知府唐耀據成化舊拓本所重勒。耀重勒時,在碑末補刻注: “建寧三年蔡邕伯喈書”,繼刻有正書四行重建記。據此,世人多稱蔡邕書,實顯輕率,并無確證,蔡邕著述中亦未提及此文。其他重刻碑尚多,如“成化刻本”、“嘉靖刻本”等,均不甚佳。清楊守敬《平碑記》曰: “相傳明時修縣城,傖父用碑作甃石,今所存之碑,係嘉靖間重刻,毫無意味。翁覃溪(方綱)據宋拓重刻一本,亦不見佳。獨念是碑自歐 (陽修)趙 (明誠) 以來,皆稱為奇石,曾不得一見真本為可恨也。原本道光時(1821—1850)藏顧湘舟 (沅)處,今不知所在。”所稱舊拓本者有二: 一為清人李宗瀚所藏 “臨川李氏本”(民國七年商務印書館有影印),翁方綱甚為推重,以為北宋原石拓,其實不然,顯係翻刻本;一為日本中村氏書道博物館藏本,僅鈐有“伊墨卿審定宋拓本”一印,其流傳不詳,但妙于他本,比“李氏本”有霄壤之别,今無超越者。然究竟是否北宋原石拓本,因原石無存而未定論。

- 谈爱面子是什么意思

- 谈犀是什么意思

- 谈玄是什么意思

- 谈玄论道是什么意思

- 谈玄说妙是什么意思

- 谈理是什么意思

- 谈璧谋杀案是什么意思

- 谈生是什么意思

- 谈生与睢阳王女是什么意思

- 谈生照妇是什么意思

- 谈癖是什么意思

- 谈白是什么意思

- 谈白天是什么意思

- 谈白脚是什么意思

- 谈的内容是什么意思

- 谈的方式是什么意思

- 谈的程度是什么意思

- 谈皮是什么意思

- 谈睡是什么意思

- 谈瞎话是什么意思

- 谈礼教是什么意思

- 谈社英是什么意思

- 谈禅是什么意思

- 谈称是什么意思

- 谈稼是什么意思

- 谈空是什么意思

- 谈空天是什么意思

- 谈空说幻是什么意思

- 谈空说有是什么意思

- 谈窍儿是什么意思

- 谈端是什么意思

- 谈笑是什么意思

- 谈笑 周汝昌是什么意思

- 谈笑却三军。是什么意思

- 谈笑却秦是什么意思

- 谈笑嬉戏是什么意思

- 谈笑封侯是什么意思

- 谈笑戏谑是什么意思

- 谈笑时你一言我一语,彼此应对是什么意思

- 谈笑有鸿儒是什么意思

- 谈笑有鸿儒,往来无白丁是什么意思

- 谈笑有鸿儒,往来无白丁。是什么意思

- 谈笑游戏是什么意思

- 谈笑生风是什么意思

- 谈笑生风风生谈笑是什么意思

- 谈笑的神情是什么意思

- 谈笑的资料是什么意思

- 谈笑竟晷是什么意思

- 谈笑而化是什么意思

- 谈笑而道是什么意思

- 谈笑胸无物,精神眼有威。是什么意思

- 谈笑自如是什么意思

- 谈笑自然是什么意思

- 谈笑自然,不改常态是什么意思

- 谈笑自若是什么意思

- 谈笑行杀戮是什么意思

- 谈笑解围是什么意思

- 谈笑计是什么意思

- 谈笑谈吐是什么意思

- 谈笑谢金是什么意思