声声慢

词牌名。一名《胜胜慢》。有仄韵、平韵二体。仄韵正体双调九十七字,上下阕各四仄韵。李清照名作“寻寻觅觅”一首,上下阕各五仄韵,亦为创格。平韵正体双调九十九字,上下阕各四平韵。又曲牌名。南曲入仙吕宫引,字句格律与词牌同。参见“常用词谱”类。

声声慢

声声慢

又名《人在楼上》、《神光灿》、《胜胜慢》、《寒松叹》、《凤求凰》。此调有平仄两体:平韵体见宋晁补之《晁氏琴趣外篇》。《词律》卷十列石孝友等四体。《词谱》卷二七列晁氏“朱门深掩”一首为正体,双调,九十九字,上片九句四平韵,下片八句四平韵。又列别体七种,其中吴文英一体,九十七字,上片十句四平韵,下片八句四平韵。仄韵体见宋赵长卿《惜香乐府》。《词律》列其一体。《词谱》列高观国“壶天不夜”一首为正体,双调,九十七字,上片十句四仄韵,下片八句四仄韵。又列别体五种,其中李清照一体,九十七字,上片九句五仄韵,下片八句五仄韵,上、下片起句皆用韵。

声声慢

秋情

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。〔2〕乍暖还寒时候,最难将息。〔3〕。三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急!雁过也,正伤心,却是旧时相识。〔4〕满地黄花堆积,惟悴损,如今有谁堪摘?〔5〕守着窗儿,独自怎生得黑!〔6〕梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎个愁字了得!〔7〕

〔1〕本篇是慢词长调,为易安晚年所作的广泛流传的名篇。《声声慢》的“慢”字即指慢词。这个词调有平韵仄韵两体,易安此词是仄韵体,双调,九十七字,上下片各十句五仄韵。后人填此调,多依易安此词。

〔2〕“寻寻”三句:这七对叠字,以三个层次写出感情活动:心有所失而到处寻找,寻来找去寻觅不得,感到冷冷清清,终于意识到不可能得到了,产生了凄凄惨惨戚戚的情感。戚戚,忧愁的样子。

〔3〕乍暖还寒:时暖时寒,指秋天气温变化无常。将息:方言,保养、调养。〔4〕旧时相识:传说鸿雁捎书,作者早年曾寄《一剪梅》给丈夫,内云:“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。”现又见雁过,所以说旧时相识。言外之意是说现在丈夫已死,让雁传书,又寄给谁呢?

〔5〕有谁堪摘:指黄花憔悴残损,有什么可以摘取的呢?

〔6〕怎生:方言,怎样。

〔7〕“这次第”二句:次第,情况、光景。结尾二句意为我这凄苦的心境,怎么能用一个愁字概括得了。

本篇用白描手法和口语,描绘秋雨黄昏萧瑟冷落景象中词人凄苦孤寂的心情,反映了她遭逢故国沦陷、家破夫亡、孑然飘零、哀苦无告的内心痛苦。词中处处流露的那种悲楚的感伤,与作者特定的身份、境遇和教养密不可分。词中抒发的思想感情,既反映了类似时代许多国破家亡的孀居妇女的共同感受,又具有作者独特的个性。本篇是慢词,作者通过铺叙景物,创造引愁思的环境和意象,全词从头到尾,几乎全是写景,而“一切景语皆情语”(王国维),其中蕴含作者浓郁的感情,含蓄委婉。历代还称赞起调连用七对叠字,不但声韵优美,而且表现了感情活动的层层深入和变化,并起到统领全篇的统率作用,全篇的感情不离这十四个字。

声声慢

[宋] 李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚②,乍暖还寒时候③,最难将息④。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!雁过也,正伤心,却是旧时相识。满地黄花堆积⑤,憔悴损,如今有谁堪摘? 守着窗儿,独自怎生得黑⑥! 梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得⑦!

〔注释〕

①本篇选自李清照《漱玉词》。是李清照晚年所作的名篇之一,写她家破人亡之后的凄惨心境。②戚戚,忧伤的样子。③乍,刚。④将息,养息,保养身体之意。⑤黄花,指菊花。⑥怎生,怎样。黑,天黑。这句说孤独中度日如年,怎样熬到天黑啊! ⑦这次第,这些情况,这种情景。了得,指包括尽。意谓这时心头无限心事,怎能用一个“愁”字来包容呢?

〔分析〕

这首凄楚的慢词,表现出一种极为悲伤愁苦的心情。它的作者,是宋代杰出的女词人李清照。李清照的一生,处在北宋至南宋的变迁之中,可谓坎坷多难。她自小受到良好的文学熏陶,后来嫁给喜爱金石书画的太学生赵明诚,生活更是充满了学术意味和艺术情趣。靖康之变破坏了她的美满生活,她从此走上了一段颠沛流离的痛苦历程。她的词以南渡为界,分为前后两个时期。前期多是闺情别恨一类,风格清新活泼;后期词中,这首《声声慢》可算是最为出色的作品了。

靖康之变以后,女词人连续遭受了国破、家失、夫亡的苦难。接踵而至的打击,使她情绪极为低落,身心憔悴之中,呻吟出一声声哀音。词的开头三句,连叠七字,凝重地营造出一种独寂、悲凉的气氛,并从不同的侧面写出了词人的心怀。“寻寻觅觅”写行动。词人似有所思如有所失,神情恍惚不由自主地竭力寻找着什么。为避兵乱,她偕同丈夫逃难至江南。丈夫不幸病逝后,孤苦无助的她更是坑无定所,疲于奔命。纵然她寻了又寻,找了再找,可再也找不回那安适的家庭,亲密的伴侣,还有那些无价之宝——散落的文稿与金石书画。“冷冷清清”写气氛,是前一句的结果。人已亡故,物也失尽,什么也没有了,只剩下她一个人。残酷的现实使词人心灰意冷,而周遭的沉寂又如阵阵寒气向她袭来,逼得她更觉孤单。在绝望的处境下,“凄凄惨惨戚戚”的感受就显得十分自然、真切了。这六个字同义反复,是在诉说词人不绝如缕的忧伤。这十四个叠字的开头,集中表现了词人的凄苦心情,并为全词奠定了基调。接着四句,写词人独自一人的生活情景。从后面的“雁过也”与“满地黄花”,可知此时正值秋季。变易不定的气温使人到中年的女词人觉得难于适应,再加过度的忧伤,她便要凭酒御寒并借酒消愁而打发时日了。然而,词人的“寒”具有双重含义:内心已极度悲凉,又遭到“晚来风急”,更显“寒”的厚重。几杯“淡酒”又怎能抵挡得住刺骨刺心的寒风?又怎能使她得到温暖?这里的一个“淡”字,反衬的用意显而易见。在“正伤心”之时,词人又见天空大雁横飞。早年丈夫赵明诚曾离家求学或任职,词人思夫心切,曾在所寄的诗词中多次提到大雁,期望丈夫多多写信。她曾请求丈夫“好把音书凭过雁,东莱不似蓬莱远”;也曾倾诉“征鸿过尽,万千心事难寄”的思念;更有“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼”的期待。而现今,已是家破人亡,这“旧时相识”的鸿雁只会勾起词人无限的伤感。

如果说词人在上片歇拍处所表露的“伤心”之情已达到剧烈程度的话,下片的情绪则由激荡趋为平缓,但却愁苦得更深沉、更绵长。换头四句,又是一片凄惨景象:满园菊花依旧怒放,往昔与丈夫赏花吟诗的情景浮现眼前;如今孤苦无靠,简直无法忍受。无人欣赏、采摘的花儿会渐渐地枯谢了去;无人过问、关怀的人儿也行将日复一日地憔悴下去。这几句写出了词人伤心惨目,怜花复怜己的愁绪。一切的一切,既不堪回首又不堪入目,词人意欲摆脱这一切,只有什么也不做,什么也不想了。可独自一人“守着窗儿”又怎么捱到天黑啊! “怎生”二字,虽是自问,却更像描绘,把个词人形单影只的形象刻画得淋漓尽致,真有催人泪下之功。至此,词人悲愁情绪已到极限,难以自持了。夜幕渐临,秋风秋雨吹打着梧桐,风声雨声就像哭声,“点点滴滴”,词人的心头在流泪、在滴血! 这样的心情,以“这次第,怎一个愁字了得”结拍,既作回应,点明开头处的原因所在,又起总结作用,包容了词的全部内容。

这首词,体现了李清照后期词的主要特色。词人以感伤的情调悲叹自身的不幸遭遇,倾诉出人亡家破、饱经乱离的凄苦哀愁。手法上尤为独具匠心的是,她善于选用俗字俗语融入句中,明白如话,较少粉饰。词中大量确切生动的叠字,流转如珠,极富声调美,这也只有这位女词人才能如此“创意出奇”(罗大经《鹤林玉露》)。

〔评说〕

张端义《贵耳集》:“此乃公孙大娘舞剑手,本朝非无能词之士,未曾有一下十四叠字者,用《文选》赋格。后叠又云‘梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴’,又使叠字,俱无斧凿痕。更有一奇字云:‘守著窗儿,独自怎生得黑’,‘黑’字不许第二人押。妇人中有此文笔,殆间气也。”

周济《介存斋词选序论》:“双声叠韵字,要著意布置,有宜双不宜叠,宜叠不宜双处;重字则既双且叠,尤宜斟酌,如李易安之‘凄凄惨惨戚戚’三叠韵,六双声,是锻炼出来,非偶然拈得也。”

声声慢

荒苔綦迹,落叶诗声,孤檠听雨江关。寂寞鱼龙、沧波独放鸥闲。西风庾愁催赋,剩空园,栖老霜菅。念游旧,有词坛白雪、幕府青山。

楚客悲秋何限。只斑斑竹泪,进付蕉弹。铜狄摩挲,曾歌汉月移盘。南云梦华重聚,荐吴尊,休泛衰兰。旷吟望,镇哀时相共岁寒。

光绪三十四年戊申(1908)的一个秋夜,江关细雨霖霖、寒风瑟瑟,词人在孤灯残影下俯首沉思,追念旧游:三十年前,与同年张仲炘(瞻园)相逢时都是“承平俊侣”,而今老境重逢,已“换沧波身世”。谁知重逢又别,寂寞之中,词人写下本词,以赠张仲炘。

词从自我索居寂寞写起: 门前足迹,长满荒苔; 屋外雨打门窗,落叶纷坠: 室内残灯孤影,词客独坐,黯然神伤。“綦(qí其)迹”: 脚印。李白《长干行》诗“门前迟行迹,一一生绿苔”,词意本此。“荒苔綦迹”写环境荒凉,友人去后人迹罕至,乃至门前行迹皆生荒苔。“落叶诗声”、“孤檠听雨”,烘托主体的孤独凄凉,与白居易《上阳人》“耿耿残灯背孤影,萧萧暗雨打窗声”之写人的孤独,同臻其妙。“诗声”,指秋风扫落叶之声和由此而引发的词客悲秋感兴、吟哦低唱之声。让人想见孤独词客在“孤檠”下摇首吟诗的情态。必须注意秋雨、落叶、孤灯等审美意象在中国古典诗歌中积淀着特定的审美情趣,即不仅各自蕴含着主体孤独、凄凉的悲秋情绪,而且三种意象的组合又往往与留别赠友,怀念亲朋的情事相联。如南朝诗人何逊《临行与游赠别》诗: “夜雨滴空阶,晓灯暗离室”; 中唐司空曙《云阳馆与韩绅宿别》诗:“孤灯寒照雨,湿竹暗浮烟”; 《喜见外弟卢纶见宿》:“雨中黄叶树,灯下白头人”等写离别都写到灯、雨、落叶。本词有意选取“落叶诗声,孤檠听雨”的意象,是为切合酬赠同年友人的题意,其中也包含深厚的离情别意。“孤檠听雨江关”令人联想起黄庭坚《赠黄几复》诗的名句: “桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”黄诗意说往年在桃李花开、春风和煦之时你我同举“一杯酒”,欢聚笑语,何等快意; 而别后十年,天各一方,奔走江湖,夜夜孤灯听雨,无由相会。“孤檠听雨江关”与“江湖夜雨十年灯”境界相似,而且黄庭坚与黄几复是同年,词人与张仲炘也是同年。本词化用黄诗用意,以寄托契阔之情,用事极为贴切。

下句分写自我与友人的境况,仍然是用意象表现,但笔法一正一反。“寂寞鱼龙”是正面比况,词人自比秋冬蜇伏于江底的鱼龙。以示平居寂寞,语出杜甫《秋兴》“鱼龙寂寞秋江冷,故国平居有所思。” “沧波独放鸥闲”是反衬,独有沧波上的鸥鹭悠闲自得,自来自去,以反衬友人忙于尘事,无暇来与己同聚。“鱼龙”二句包含着未曾明示的心迹: 自我独居无聊,便思念同年前来对床夜话;但友人未来,又自我开释: 同年事多抽身不得,不似沧波上的鸥鹭那样闲暇。

思友不得,而室外秋风又起,推窗一望,庭园空空荡荡,唯有霜侵露打的菅草在寒夜西风中摇曳挣扎。词人又触景生情,由“栖老霜菅”不由得想起自己“栖老”“江关”,漂泊江南的身世来,愁苦倍增。作者又用侧笔,借“庾愁催赋”来写自我的愁思。庾赋指庾信的《伤心赋》: “悲哉秋气,摇落变衰。魂兮远矣,何去何依。望思无望,归来不归。”词人流落“江关”,故乡在北方,也是“归来不归”。“念”字另提一意,追忆当年为“承平俊侣”时的快意,聊尉眼前的寂寥。当年风华正茂,驰骋词坛,放歌阳春白雪,畅游幕府青山。“幕府青山”句,指二人同游南京情事,幕府山在南京城北、濒临长江。

但社会现实和自我身世都是“今非昔比”,承平往事的追忆只能引起更多的感伤。此际抚今思昔,更是“悲秋无限”。“楚客”,指首开悲秋先河的宋玉。词人流落南方,故以自况。“斑斑竹泪”,用舜帝死于洞庭之野,其妃娥皇女英追至,泪洒湖竹,竹尽斑点的故事,借以抒发自我的悲怆。“蕉弹”,指蔡邕所制的焦尾琴。过片三句说,悲哀时节,人生的各种忧患、悲哀一齐涌上心头,但“何限”的悲秋之苦“只”能一洒热泪、借琴抒恨而已。郑文焯善弹琴,平居“左琴右书”,故“迸付蕉弹”是写实。或许写此词时,他真的在弹琴抒恨呢。

“铜狄”二句,进一步写足“悲秋”之情。之所以“悲秋何限”,不仅是朋友的别离,还有王朝没落衰亡之恨。“铜狄”,汉武帝捧露盘铜人。汉朝灭亡后,魏明帝派人把铜人从长安移到了洛阳。李贺曾为此而作《金铜仙人辞汉歌》,诗有“空将汉月出宫门,忆君清泪如铅水”之句。“歌汉月移盘”本此,而借指清王朝的衰亡没落。此时“神州沉陆”,“京国旧居如驿”(《霜花腴》“过江旧客”) ,故词接着说,飘泊江南,日夜梦想在京华“重聚”,但国事如此,个人已无欢乐可言,即使“重聚”,也千万不要同泛兰舟举杯相属,以免引起对往日俊游的忆恋,更增强眼前的痛苦。象郑文焯这类风雅文人,故友重逢时,常常是“木兰之栧沙棠舟,玉箫金管坐两头。美酒樽中置千斛,载妓随波任去留。”而今却告诫说“重聚”时“休泛衰兰”,这就深层地表现出王朝没落之际他们“生气已尽”,“不如无生” 的心理。“南云”,飘荡于南方的浮云,词人自况。“梦华”,即梦忆京华。“兰”是“兰桨”、“兰舟” 的省文,没落时代,万物皆衰,故以“衰兰”指船,同时也隐含李贺诗“衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老”的悲戚之意。结句的“共”字,挽合双方,说从此彼此相望,在“岁寒” “哀时” 共渡余生。“镇”,总是,尽是之意。“岁寒”,既指本年时令,也是衰亡时代的象征。

词的情感线索是,在“江关听雨”的氛围中,自伤寂寞,故怀友、盼友,而友人被尘事缠身,不能前来,而户外秋风又催人愁。于是追念往昔的狂游得意,希图得到点慰藉。但“神州沉陆”,国事不堪,往日的游乐正如华胥之梦,而今旧梦难温。虽盼望着重聚,但今后皆是“岁寒”时节,再也不可能有“桃李春风一杯酒”般的快意了。全词依此心灵的轨迹来选择意象,安排结构。词的立意甚高,将对国事的感慨与朋友私情打成一片,突破酬赠之作只抒个体情谊的局限。全词多次化用前人诗句,而浑化无痕。叶恭绰说“叔问先生,沈酣百家,撷芳漱润,一寓于词,故格调独高”(《广箧中词》二)。确是的评。

声声慢

鸣螀颓墄,吹蝶空枝,飘蓬人意相怜。一片离魂,斜阳摇梦成烟。 香沟旧题红处,𢬵禁花、憔悴年年。寒信急,又神宫凄奏,分付哀蝉。终古巢鸾无分,正飞霜金井,抛断缠绵。起舞回风,才知恩怨无端。天阴洞庭波阔,夜沉沉,流恨湘弦。摇落事,向空山,休问杜鹃!

词序中的辛丑,是光绪二十七年(1901)。前一年为庚子,即光绪二十六年(1900),德、奥、美、法、英、意、日、俄八国联军入侵北京。据《清史稿》卷二四《德宗本纪》:光绪二十七年十一月,西太后和光绪自西安还京,并以珍妃上年殉节宫中,追晋贵妃”。所谓“殉节”,实是讳饰之词,西太后在逃离北京前,曾下令将珍妃推坠于宫井之中。洪汝冲的原词就作于这年的十一月。洪汝冲,字味聃(dan),湖南宁乡人,有《候蛩词》、《蜕庵词稿》。洪汝冲《声声慢·落叶》:“银瓶坠水,金谷飘烟,西风一叶惊秋。凤宿鸾栖,等闲摇落飕飕。春工剪裁几费,肯随波,流出宫沟。吹梦紧,问人间何世,半晌淹留? 连理桃根犹在,甚花难蠲忿,草不忘忧。浸玉寒泉,昭阳往事今休。哀蝉莫弹幽怨,怕稠桑、无语凝眸。谁认取,满荒郊都是乱愁。”彊村这首词是和作,确如龙榆生铨释:“此为德宗还宫后恤珍妃作”(《近三百年名家词选》)。

上片开端三句:“鸣螀颓墄,吹蝶空枝,飘蓬人意相怜”,就给人带来一股悲凉气氛。螀(jiang),寒蝉。墄(ce),台阶。颓墄,毁坏的台阶。蓬,蓬草。秋日枯萎,随风而飞。寒蝉鸣叫于毁坏的宫殿台阶之中,悲声哀景,映衬出劫后宫苑的荒凉景象。树叶纷纷坠飞,有如蝴蝶飞舞,剩下满目空枝。蝴蝶本与春风为伴,而在使生命凋零的秋风中,只有萎落、飘亡! 肃杀的气氛,美丽的形象,既切落叶词题,其中又隐现着珍妃的影子。“飘蓬人意相怜”,指光绪离京出逃如蓬草飘飞,也是指光绪在西太后的威迫下难以自主。相怜,说光绪对推坠井下死去的珍妃蕴含无限的怜爱之情,是深探心曲之辞。“一片离魂,斜阳摇梦成烟”,在光绪眼中,死去的珍妃有如一片离魂似的落叶,当年共处的往事昔情,历历难以忘怀,楼空人去,恍然如梦,在斜阳冉冉之中,如梦的往事旧情摇漾不已,隐约而又迷茫。 “香沟旧题红处,𢬵禁花、憔悴年年”,回忆当年与珍妃相爱情景。香沟题红,唐范摅《云溪友议》记载,唐宣宗时,卢渥赴京应举,偶临御沟,拾得红叶,上有题诗:“流水何太急,深宫尽日闲,殷勤谢红叶,好去到人间。”后宣宗放出部分宫女,渥得一人即题诗红叶上者。这里用以指光绪与珍妃两情眷好,似由天定。但珍妃不为西太后所喜,这里以“禁花”,即宫禁中的花,代指珍妃,“憔悴年年”,暗示珍妃为西太后所忌,心境极为抑郁。结尾的“寒信急,又神宫凄奏,分付哀蝉”三句,寒信,寒冷的信息,指秋风。神宫,指光绪所居的宫殿。三句写秋风劲急,落叶纷坠,簌簌有声,如同凄凉的音乐。王子年《拾遗记》记载:汉武帝思念死去的李夫人,赋《落叶哀蝉曲》。词中的“凄奏”、“哀蝉”,暗指此曲,反映光绪思念珍妃的凄凉心情,身分、感情相合,而又时时不忘紧切落叶词题。至此,秋风声,落叶声,哀蝉声,以及心中怀念逝去者的痛苦心声,融化为充塞天地的悲声。

下片“终古巢鸾无分,正飞霜金井,抛断缠绵”三句,曲折道出珍妃被推坠宫井事。本想与珍妃相爱终老,却哪知无此缘分,原因在金井飞霜,隐约吐露了西太后的残酷无情,珍妃的逼坠井中的惨痛情事,从此被迫割断了与珍妃的缠绵情缘。“起舞回风,才知恩怨无端”,表面上写落叶在旋风中飘扬如同起舞,实际上则是写光绪回忆与珍妃的歌吟生活,而这一切都成为永难返回的过去,追寻根源,不由感叹无端的恩怨造成了多少人间憾恨。“天阴洞庭波阔,夜沉沉、流恨湘弦”,用《楚辞·九歌·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”诗意,切合秋深落叶题旨,同时更包含着《湘夫人》一诗中所抒写的人天悠隔的痛苦,那如梦、如云、如彩云、如落叶,如昙花的一现,那令人空惘、惆怅的幻灭之感,那浩茫难平的情思,正象那洞庭湖水一样。孟郊《湘弦怨》诗:“湘弦少知音,孤响空踟蹰”。这里作者把广阔的洞庭湖水、人天永隔的幽怨,与繁声促节的湘弦音声组合在一起,融化为一曲绵绵不尽的流恨,阴阴天宇,沉沉夜色,形象地染绘出一幅色彩阴暗的画面,笼罩着浓重的悲剧气氛。最后以“摇落事,向空山、休问杜鹃”结尾,“摇落”二字,总结全词,揭破题旨。悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。”(宋玉《九辩》)其实,摇落又岂止是草木,人生的生死、盛衰,爱情的聚散、悲欢,何尝不是如此! 这样的深悲巨痛,刻骨铭心,时刻难忘,就如空山杜鹃不停止地泣血哀啼,吐诉不尽内心郁结蕴藏的哀伤。

全词紧扣落叶,但又不拘滞于表面的咏物,而是借落叶咏叹光绪与珍妃的悲剧,就光绪而言,他虽贵为天子,但却保护不了自己宠爱的妃子,在西太后的淫威下,眼睁睁地看着珍妃被活活的逼死井中,这既是帝运的衰落,实际上也是整个封建帝制的衰亡。作者将落叶的形象与珍妃的悲惨遭遇巧妙地融合在一起,在落叶的飘零坠落之中,隐藏着珍妃的可怜影子。

声声慢

鸣螀颓墄,吹蝶空枝,飘蓬人意相怜。一片离魂,斜阳摇梦成烟。香沟旧题红处,拚禁花、憔悴年年。寒信急,又神宫凄奏,分付哀蝉。

终古巢鸾无分,正飞霜金井,抛断缠绵。起舞回风,才知恩怨无端。天阴洞庭波阔,夜沉沉、流恨湘弦。摇落事,向空山、休问杜鹃。

这首词,借咏落叶哀悼珍妃,写于光绪二十七年辛丑(1901年)。当时,珍妃被害已过一年,在庚子事变中仓皇西逃的慈禧太后和光绪皇帝已回到北京。诗坛上,曾有不少人以落叶为题歌咏珍妃。味聃,友人洪汝冲字,洪原词见《全清词钞》卷37。

珍妃(1876—1900)是中国近代史上一位著名人物。她是侍郎长叙之女,满洲镶红旗人,自幼聪慧。光绪十四年(1888) 与其姊瑾妃同时选入宫中。入宫以后,与光绪皇帝情投意合,支持光绪执政,並支持戊戌变法,因而被慈禧太后视为眼中芒刺,恨之入骨。据史料记载,1900年庚子事变,八国联军进京,慈禧准备挟光绪西逃,珍妃进言于太后,谓皇帝应该留京。慈禧不发一言,立即命令太监将珍妃推入宁寿宫外大井中。光绪怨愤之极,至于战憟。翌年,帝后回京,光绪帝悬珍妃之旧帐于密宝,不时徘徊帐前饮泣。朱孝臧这首《声声慢》,哀悼珍妃,亦隐约怜及光绪。时人读之,至可哀也。

上片可分四层: 第一层,“鸣螀颓墄”三句。鸣螀,寒蝉,点明词中所咏之事发生在秋季。颓墄,暗示事情发生在破败的皇宫中。墄 (cè策),宫中阶齿。《三辅黄图·汉宫》:“青琐丹墀,左墄右平。”下句云: 落叶如同轻轻蝴蝶,被秋风吹落宫中,又如同无根的飘蓬,随风游荡。她那无依无靠的景状,处处令人哀怜。词起结最难。“大抵起句便是所咏之意,不可泛入闲事,方入主意。咏物尤不可泛” (沈义父《乐府指迷》)。孝臧此阕,起句即切合珍妃之事,扣人心弦。第二层,“一片离魂,斜阳摇梦成烟。”写落叶在斜阳的微光中飘飘坠落,轻轻缓缓,无依无托,其状如梦如烟,使人不禁生幻灭之感。以此写珍妃在大清王朝临近黄昏落日之时惨遭杀害,弱魂无依,哀情入骨。第三层: “香沟旧题红处,拚禁花,憔悴年年。”借唐人“红叶题诗”这个著名典故,进一步点明所咏“落叶”乃宫禁中事,也暗示珍妃与光绪因缘。禁花,宫禁中的花,指珍妃。“憔悴年年”,写珍妃在宫中的不幸遭遇。第四层,“寒信急”三句,换一角度,仍写落叶,点明所咏“落叶”乃帝王家事。东晋王嘉《拾遗记》载,汉武帝之爱妃李夫人早卒,帝思念不已,“因赋落叶哀蝉之曲”。此写珍妃死后,光绪痛苦思念。词人层层深入,步步逼近所咏对象,使她的形象越来越清晰地显现出来。“咏物,须时时提调。觉不分晓,须用一两件事印证方可。” (沈义父《乐府指迷》)。“要须字字刻画,字字天然,方为上乘。” (彭孙遹《金粟词话》)这首咏物词便是上乘之作。

下片亦可分四层。过变,“终古巢鸾无分,正飞霜金井,抛断缠绵。”写树叶不可能永依枝头,隐喻珍妃之不幸命运。金井,古人多用以美称宫廷之井。珍妃坠井,时为庚子七月二十一日,秋气已浓。将“飞霜”与“金井”並提,当时的读者很容易想到珍妃的悲惨结局。第二层,“起舞回风,才知恩怨无端。”写落叶可矜之状和造成珍妃悲剧的原因。回风,旋风。旋风往往骤起,难测难御。落叶在骤起骤息的旋风中,飘舞上下,任风颠簸。以此写慈禧淫威。珍妃姊妹得配光绪,原系慈禧旨意,后却百般迫害,真如“回风”之难测(详见黄濬《花随人圣庵摭忆》等书)。屈原《九章·悲回风》云:“悲回风之摇蕙兮,心冤结而内伤。”词中以“回风”为喻,深深地寄寓了词人的爱憎。第三层,“天阴洞庭波阔,夜沉沉,流恨湘弦”,用湘妃故事。郦道元《水经注》云:“大舜之陟方也,二妃从征,溺于湘水,神游洞庭之渊,出入潇湘之浦。”后世有很多人歌咏湘妃。晚清诗人李希圣写过一首吊念珍妃的名诗,标题即为《湘君》。瑾妃、珍妃姊妹二人同时入宫,以舜帝二妃喻之,分外贴切。咏物诗词可以用事,但必须切题。词人用湘妃故事,並未脱离所咏之“落叶”。《楚辞·九歌·湘夫人》有一名句:“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”读者是很容易从词中湘弦之音想到《九歌》中那飘飘而下的木叶的。最后,在浓重的悲剧气氛中,让“落叶”摇落,结束全曲:“摇落事,向空山、休问杜鹃。”宋玉《九辩》云: “悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”。李白《蜀道难》云: “但见悲乌号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。”子规,即杜鹃。熟悉古典文学的读者,都会记得《九辩》和《蜀道难》中这些名句,全词这样结尾,会引起读者丰富的联想。人们会很自然地想到珍妃遇难的秋天,想到光绪的“西游”,想到历史上类似的帝王、妃子们不幸的命运。在当时人的心目中,庚子之变,有如唐明皇天宝之乱。李希圣咏珍妃之《湘君》 诗即云: “天宝旧人零落尽,陇鹦辛苦说华清。”这些联想,深深地寄托着作者对整时个代的悲哀,並非仅为珍妃一人而发。“一片离魂,斜阳摇梦成烟”,整个大清王朝不也象一片飘飘而坠的落叶吗?

咏物词易写难工。“诗难于咏物,词为尤难。体认稍真,则拘而不畅; 模写差远,则晦而不明; 要须收纵联密,用事合题。一段意思,全在结句,斯为绝妙。”(张炎《词源》)朱孝臧这首咏落叶词,即属“收纵联密,用事合题”者。篇中写景、用事,写秋风,写宫禁,写与女性有关之时、地、形象,均与落叶有关,又均与珍妃事贴切。作者“借物以寓性情,凡身世之感,君国之忧,隐然蕴于其内,斯寄托遥深,非沾沾焉咏一物矣” (沈祥龙《论词随笔》)。

前人云: “咏物词至王碧山 (沂孙),可谓空绝古今。” (《白雨斋词话》卷七) 《碧山乐府》中有一首《水龙吟·落叶》,一向脍炙人口。清末词坛上,有许多词人咏“落叶”,仅《全清词钞》第三十二卷至三十七卷,即有史璞莹、陈宝琛等十多人。读者试以朱孝臧这一片“落叶”与王碧山那片“落叶”相比,再与《全清词钞》中纷纷扬扬的“落叶”相比,便不难理解,孝臧为何被人尊为一代词宗。

《声声慢》

宋·李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急! 雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘! 守着窗儿,独自怎生得黑! 梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

【注释】寻寻觅觅:若有所失、顾盼期待、彷徨不安的样子。冷冷清清:指四周空寂凄凉。凄凄:悲伤的样子。惨惨:忧郁的样子。戚戚:忧愁的样子。乍暖还寒:时而暖和,时而寒冷。指秋天气候变幻无常。乍,忽然。将息:调养休息,保养身体。敌:对付,抵挡。晚:一作“晓”,如俞平伯《唐宋词选释》注作“晓”字,亦颇有味。雁:古有雁足传书的典故。伤心:作者曾寄《一剪梅》给丈夫赵明诚,有“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼”之句,如今丈夫已逝,家乡难回,故云“伤心”、“旧时相识”。却:还,且。副词,表轻微的转折。黄花:菊花。憔悴损:憔悴得很。有谁堪摘:犹言无甚可摘。谁,何,承上文指花。堪,可。一说有谁堪与共摘。怎生:怎么,怎样。生,语气助词,无义。黑:指天黑。更:另,又。这次第:这光景,这情形。了得:包含,概括,了结。

【大意】我若有所失地苦苦寻觅,只见四下里冷清孤凄,使我心情更加愁苦悲戚。忽冷忽热的天气,最难调养休息。喝下这三两杯淡酒,怎能抵挡黄昏时骤然袭来的冷风寒气! 望天空只见一行大雁向南飞去,我伤心不已,偏又认出它们是我旧时相识。

满地的菊花零落堆积,已经憔悴枯损,如今还有什么可以采摘!守着窗边,独自坐着,怎样才能挨到日暮天黑!凄凄梧桐又承受细雨淅沥,到黄昏时分,那雨声还点点滴滴。这情景堪嗟堪泣,怎能用一个“愁”字概括了事!

李支舜 编著.中学生古诗古文阅读辞典.上海:上海辞书出版社.2013.第108页.

声声慢

李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晓来风急!雁过也,正伤心,却是旧时相识。 满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘!守著窗儿,独自怎生得黑!梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

本篇是李清照晚年杰作,倾诉了词人夫亡家破,饱经忧患和乱离生活的哀愁,直抵一篇悲秋赋。

开篇即连下十四叠字,如倒倾鲛室、明珠走盘,以奇特的音情和创意称绝千古,南宋张端义谓之“公孙大娘舞剑手”。这完全是兴到神会、妙手偶得之语,有层次地、恰如其分地表达了一种微妙复杂而难于表达的心理变化过程——“寻寻觅觅”是情态动作,写出一种失落与挣扎之感;“冷冷清清”是环境气氛,写出挣扎无益后的落漠情绪;“凄凄惨惨戚戚”是心理感受,是最后袭来的极度悲凉的感觉。这一过程,也就是一场梦醒之后的感觉。这梦可以是记实的,也可以是比拟性的。惟其出自情绪自然消长,而非有意猎奇的文字游戏,所以具有不可摹仿性。(元曲家乔吉作《天净沙》云:“莺莺燕燕春春,花花柳柳真真,事事风风韵韵”云云,陈廷焯谓为“丑态百出”,不为过份;郭老《声声快》云:“轰轰烈烈,闹闹热热”云云,亦有效颦之感。)

深秋如早春天气,忽暖忽寒,俗云:“二四八月乱穿衣”,对于体质衰弱者,自然“最难将息”。这一天的天气,正是由暖转寒,所以虽饮卯酒,仍无以御寒。古代诗词多抄本,故“晚”、“晓”二字多有混淆。此处各本多作“晚来风急”,然词的后片尚有“怎生得黑”和“到黄昏”等语,故此处作“晚”非是。张惠言、王湘绮词选均作“晓”字,可正流行之误。煞拍写仰视过雁,结穴在“正伤心”。此词作于南渡之后,秋来北雁南飞,而作者以北人南来,故云彼此系旧时相识。言下有天涯沦落之同感,伤雁实自伤也。

过片写俯视秋菊,结穴在“憔悴损”。词人年轻时即有“帘卷西风,人比黄花瘦”的名句,回想当时“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖”,对照“满地黄花堆积(别解为丛开)”、“而今有谁堪摘”,感何如之?这里“憔悴”的不但是花,尤其是人。此所谓“愁来一日即为长”(李益),孤独的辰光好难捱也,这是长昼的感觉;在长夜,恐怕又会巴不得天亮。以“黑”字代夜(方言中有称夜为“晚黑”的),是以口语人词,将一个险韵,押得稳妥自然。雨绵绵本象愁绵绵,而雨打梧桐,更是积淀有离愁别恨的诗歌意象,白居易《长恨歌》“秋雨梧桐叶落时”,温庭筠《更漏子》“梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明”。而“点点滴滴”以叠字描状,又回应了开篇十四叠字,如泣如诉,在音情上增加了词句的感染力。

自庾郎《愁赋》以来,到词中李后主、秦少游,哪一个不是以形象状愁,或如一江春水、或如无边丝雨、乃至于“落红万点愁如海”,不过都是放大一个“愁”字。易安别致处在于尽弃前人窠臼,纯以口语直白道“这次第、怎一个愁字了得!”反而使人觉得它胀破了那个“愁”字,表现出一种百端交集、莫可名状、消沉压抑、一团糟糕的情绪,令人耳目一新。

本篇表现出作者善于创意创调的艺术才能。全词重在表现心境,即景即事,作即兴发挥,一阵风过、一阵雁过、一阵花落、一阵雨来,可谓层层渲染,而自始至终紧扣悲秋之意,真一片神行,虽无周柳之骈语,实得六朝抒情小赋之神髓。篇首用十四叠字,如大珠小珠落玉盘者,后片又用“点点滴滴”四字,与前照应有法,且无雕琢痕迹,是创调之才也。此词不用典故,不著骈语,大量吸收口头语,提炼入词,到口即消,雅俗共赏,体现了倚声家不假雕饰的本色。词人有意在首尾安放许多舌齿音字,造成一种啮齿叮咛、喁喁自语的声情,与内容得宜,不单纯是为了美听。

声声慢

词牌名。一作胜胜慢。又名人在楼上、寒松叹、凤求凰、神光灿。双调。清毛先舒《填词名解》:“声声慢、宋蒋捷赋秋声,俱用‘声’字收韵,故名。词以‘慢’为名者,慢曲也。拖音袅娜、不欲辄尽。《记》云:‘郑卫之音比于慢’慢义本此。”始见于宋晁补之《琴趣外篇》。

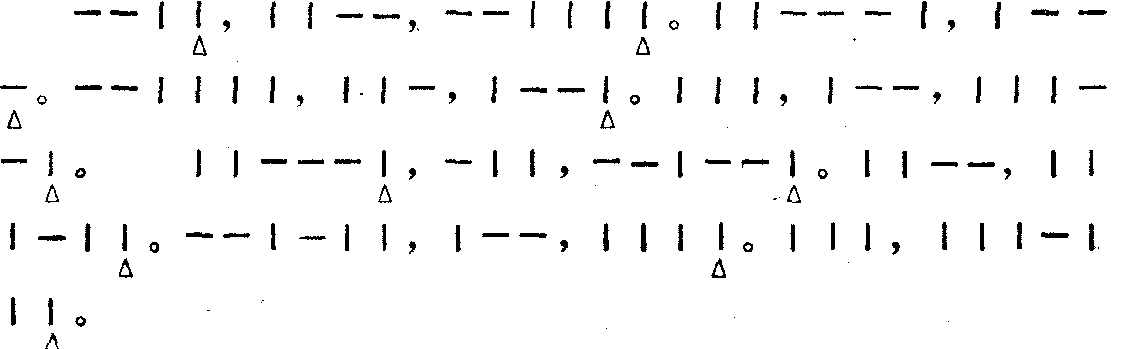

全词上下两片,共19句97字。上片第一、三、五、七、十句,下片第一、三、五、七、九句押韵,均用仄声韵。另有平声韵。上片第一句可不用韵。常用格体为:

平平仄(韵),仄平平,平仄(韵)。仄平,仄平平仄(韵)。平仄平仄,仄平(逗)平平仄(韵),仄,平仄,仄仄(韵)。

仄平仄(韵)。仄,平仄平平仄(韵),仄平平,仄平平仄(韵)。平仄平仄,仄平(逗)仄(韵)。仄,仄(逗) 仄(韵)。

声声慢

李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守著窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得

该词开头连下十四叠字,声意皆出,形神俱肖,可谓前无古人。词中通过对心境与物境的细致刻画,层层深入地展示主人公心中愁绪,至煞拍以“怎一个愁字了得”总结全篇,有画龙点晴之功。全词语言节奏鲜明、悦耳,极富音乐美。

声声慢

词牌名。一作《胜胜慢》。又名《人在楼上》、《寒松叹》、《凤求凰》、《神光灿》。双调。清·毛先舒《填词名解》:“《声声慢》,宋蒋捷赋秋声,俱用‘声’字收韵,故名。词以‘慢’名者,慢曲也。拖音袅娜,不欲辄尽。《记》云:‘郑卫之音比于慢’,慢义本此。”始见于宋·晁补之《琴趣外篇》。

全词上下两片,共十九句九十七字。上片第一、三、五、七、十句,下片第一、三、五、七、九句押韵,均用仄声韵。另有平声韵。上片第一句可不用韵。常用格体为:

平平(仄)仄 (韵),(仄)仄平平,(平)平(仄)平平仄(韵)。(仄)仄(平)平(平)仄 (韵),(仄)平平仄(韵)。(平)平仄平(仄)仄,仄平平(逗)(仄)平平仄,(仄)(仄)仄,仄(平)平,(仄)仄(仄)平(平)仄(韵)。

(仄)仄(平)平(平)仄(韵)。(平)(仄)仄,平(平)仄平平仄(韵),(仄)仄平平,(仄)仄(仄)平平仄(韵)。(平)平仄平(仄)仄,仄平平 (逗)(仄)平平仄(韵)。(仄)(仄)仄,仄(仄)(仄)(逗)(平)(仄)(仄)仄(韵)。

声声慢

曲牌名。属南曲仙吕宫。字数定格及韵式,据清·周祥钰《九宫大成谱》作四、四、六、四、六、六、七、三、七 (九句)。亦有与词牌全阕同者。用作引子。

- D003430 西方法学家生平与学说评介是什么意思

- D003431 中国法律思想史纲是什么意思

- D003432 当代西方法学思潮是什么意思

- D003433 西方政治法律思想史是什么意思

- D003435 中国法律思想史简编是什么意思

- D003436 简明法制史词典是什么意思

- D003437 西方政治法律学说史是什么意思

- D003441 黑格尔法律思想研究是什么意思

- D003442 变法论是什么意思

- D003443 中国古代法学辞典是什么意思

- D003446 折狱新语注释是什么意思

- D003447 外国法律制度史教程是什么意思

- D003449 外国法制史论文集是什么意思

- D003453 中国法律思想史新编是什么意思

- D003454 马克思恩格斯法律思想史是什么意思

- D003455 马克思主义法律思想史是什么意思

- D003456 外国法制史是什么意思

- D003457 孙中山法律思想体系研究是什么意思

- D003459 法辨是什么意思

- D003461 外国法律制度史是什么意思

- D003462 世界法律思想宝库是什么意思

- D003468 简明海商法是什么意思

- D003469 经济法是什么意思

- D003472 经济法教程是什么意思

- D003473 经济法学原理是什么意思

- D003475 经济法要义是什么意思

- D003479 经济法实用文书是什么意思

- D003480 经济法学是什么意思

- D003485 行政法词典是什么意思

- D003487 科学法概论是什么意思

- D003490 简明经济法词典是什么意思

- D003492 经济法基础教程是什么意思

- D003496 经济法概论是什么意思

- D003497 专利法概论是什么意思

- D003501 现代行政法概论是什么意思

- D003503 经济法基本知识是什么意思

- D003506 环境保护法教程是什么意思

- D003508 海关法学是什么意思

- D003509 股票与法律是什么意思

- D003510 银行商业信用证的法律是什么意思

- D003511 产品责任法概述是什么意思

- D003516 专利法研究是什么意思

- D003517 会计法规知识大全是什么意思

- D003519 经济法原理与实践是什么意思

- D003520 国外建筑师法是什么意思

- D003521 外国国家赔偿制度是什么意思

- D003523 紧急状态法学是什么意思

- D003524 国际野生生物法是什么意思

- D003525 现代经济法辞典是什么意思

- D003528 经济法大辞典是什么意思

- D003530 经济法学是什么意思

- D003531 票据法原理是什么意思

- D003532 中外青少年保护法律资料选编是什么意思

- D003533 行政法律行为是什么意思

- D003534 环境法学是什么意思

- D003538 宪法学概论是什么意思

- D003541 宪法教程是什么意思

- D003542 比较宪法学是什么意思

- D003543 民主宪政新潮是什么意思

- D003545 现代宪法是什么意思