基底核

基底核位于大脑白质内,包括尾状核、豆状核、屏状核和杏仁体4部分。尾状核呈C形弯曲,分头、体、尾3部分。豆状核在水平切面呈三角形,底向外侧,尖向内侧。豆状核被两个白质板分成3部,外侧部最大称壳,内侧的2部合称苍白球。

基底核nuclei basales

位于大脑皮层下白质内的灰质团块叫基底核。此核团由神经细胞组成,包括尾状核、豆状核和杏仁核,尾状核和豆状核又合称为纹状体;豆状核在切面上呈三角形,被2个白质板分成3部分,即外侧部壳及苍白球,苍白球称旧纹状体,而尾状核与壳被称为新纹状体。纹状体为低于哺乳类的动物的最高级中级,在人类其已退于次要地位,有维持肌肉紧张、协调肌肉活动的配合作用;当纹状体发生病变时出现肌肉紧张和运动不正常等改变。

基底核basilar nucleus

见大脑。

基底核

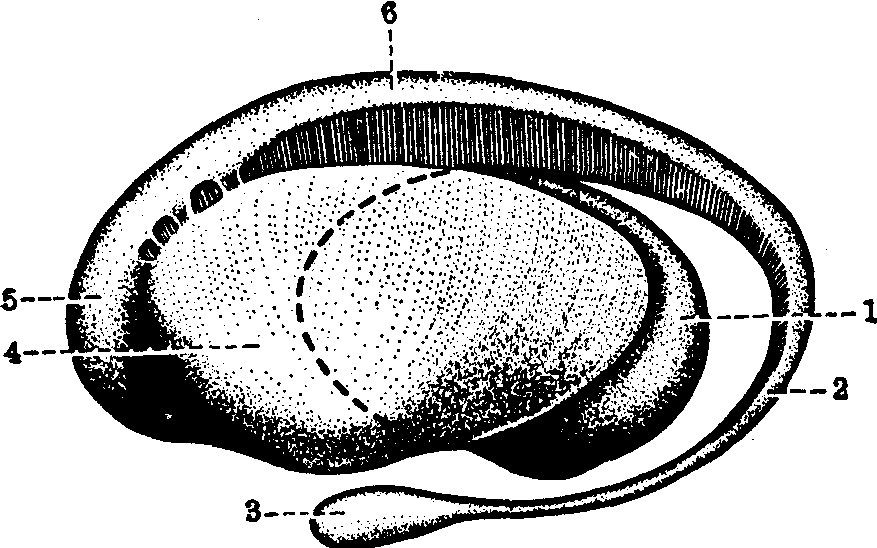

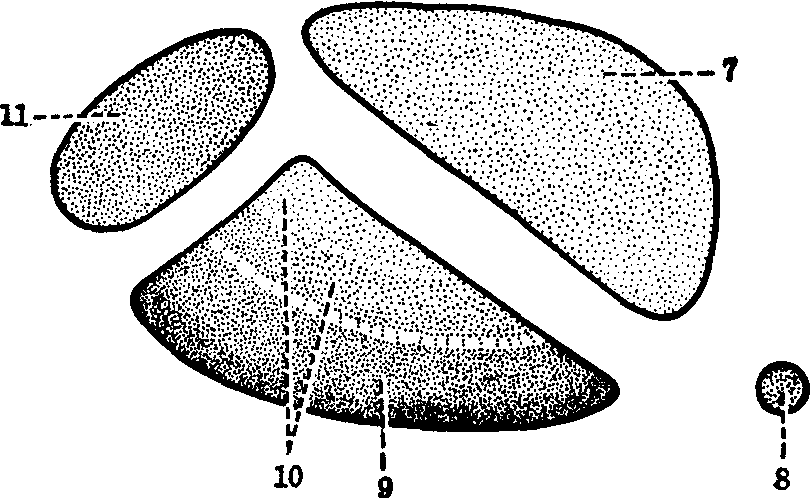

基底核在大脑半球髓质内,由尾状核、豆状核、屏状核和杏仁核组成,因胚胎发生时其位置靠近脑底,故名。尾状核和豆状核合称纹状体(图1)。豆状核在额切面上呈楔形,宽隆的基部朝外,尖端朝内。它借外侧髓板分成内侧的苍白球和外侧的壳。苍白球又借内侧髓板分为内侧、外侧苍白球,它在种系发生上出现较早,称为旧纹状体。尾状核和壳晚出,结构上相近,故名新纹状体。尾状核是呈弓状的细胞团,膨大的前部为头,位于背侧丘脑的前端,尾状核体贴靠背侧丘脑的背外侧缘,尾部细长,弯行向前伸入颞叶,末端接连杏仁核簇。屏状核为一灰质板片,周围环绕白质。它与豆状核之间的白质称为外囊,与岛叶皮质之间的白质称为最外囊。杏仁核簇在种系发生上是基底核最古老的部分,故称古纹状体,位于颞叶的钩内,与内脏、内分泌及情绪活动有关,见“嗅脑及边缘系统”条。

新纹状体的传入、传出纤维联系 新纹状体接受来自

图1 纹状体及水平切面图

1.背侧丘脑 2.尾状核尾 3.杏仁核 4.豆状核 5.尾状核头 6.尾状核体 7.背侧丘脑 8.尾状核尾 9.壳 10.苍白球 11.尾状核头

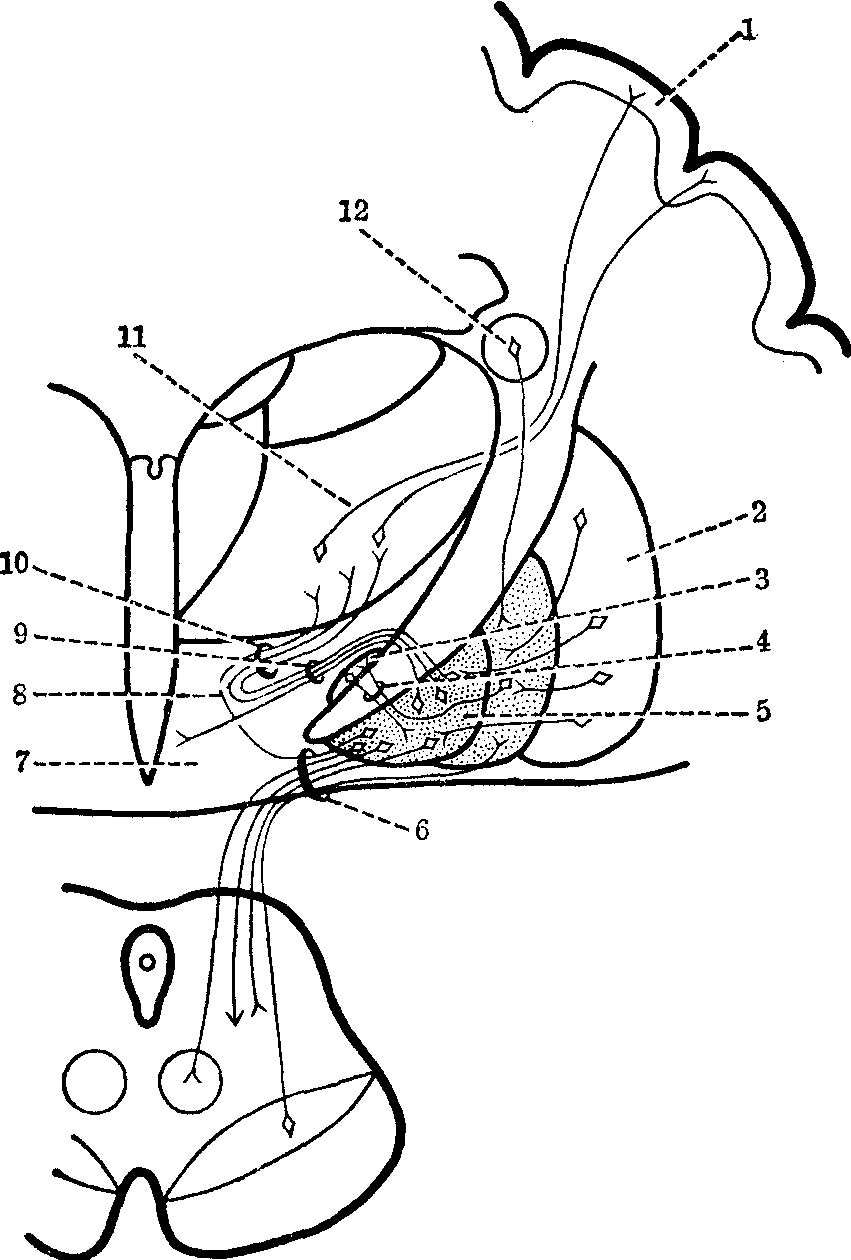

旧纹状体的传入、传出纤维联系 旧纹状体接受新纹状体、底丘脑核和黑质的传入纤维,纹体苍白纤维起自尾状核和壳,分布于内侧、外侧苍白球。底核苍白纤维通过内囊进入苍白球。黑质苍白纤维始自黑质密部,也止于内侧苍白球。苍白球的传出纤维(图2)可分为四部,即豆状襻、豆状束、苍白被盖纤维和苍白底核纤维。前三个发自内侧苍白球,后一束发自外侧苍白球。豆状襻绕过内囊的后脚,向背侧进入红核前区(Forel H区)。豆状束穿过内囊的腹侧部,在未定带的腹侧构成一个明确的纤维束 (Forel H2区)。以后豆状束、豆状襻与红核前区合并,进入未定带背侧的丘脑束。丘脑束 (Forel H1区)是一复合束,包括苍白丘脑纤维和齿核丘脑纤维,它们大部分投射到丘脑的腹外侧核和腹前核,小部分投射到板内核的前端。腹外侧核综合来自苍白球和小脑的冲动,然后投射到皮质躯体运动区。苍白被盖纤维下行终于中脑被盖尾端的脚桥核。苍白底核纤维起自外侧苍白球,全部投射到底丘脑核的细胞。

纹状体的机能 长期以来神经病学家采用“锥体外系”这一名词概括纹状体和与之相关的脑干核团。在种系发生上锥体外系较锥体系古老。在新皮质还处于萌芽状态的爬行类和鸟类,纹状体已有高度的分化和增长;新皮质不发达的动物,纹状体是重要中枢,执行本能的活动,如行动、防御、寻食和求偶等。它和间脑形成前脑最高的感觉、运动整合机构。在哺乳类,新皮质极度发展,纹状体就从属于大脑皮质。但这个古老的运动系仍在执行一些自动性运动,如调整姿势、防御和寻食等。有人认为纹状体给随意运动准备一个姿势的基础,以加强和稳定皮质发起的运动。纹状体损伤出现的症状有两类现象。

❶运动减退,见于震颤麻痹患者。其主要症状是运动减少,静止时的震颤和肌强直。在震颤麻痹患者,新纹状体和黑质中的多巴胺都见消失,这是由于多巴胺产生于黑质密部的大细胞,经黑质纹体束传入新纹状体,并储存于末梢中,而受损的脑组织形成多巴胺的能力降低。神经生理学的证据表明多巴胺对单个神经元具有抑制性作用,这说明震颤麻痹患者新纹状体对苍白球神经元的抑制作用出现了障碍。从这个意义来说,见于震颤麻痹病人的运动障碍和肌力增高是一种释放现象,表现为新纹状体向苍白球发挥抑制性影响的作用消失。

❷运动过渡,患者表现出许多不随意的运动,如手足徐动和舞蹈样动作。

图2 苍白球传出纤维图

1.躯体运动前皮质 2.壳 3.底丘脑核 4.底丘脑束 5.苍白球 6.豆状襻 7.下丘脑 8.红核前区 9.豆核束 10.丘脑束 11.腹前和腹外侧核 12.尾状核

- k21m【别具一格】是什么意思

- k231【别出心裁】是什么意思

- k233【吃里爬外】是什么意思

- k23r【回光返照】是什么意思

- k24m【圆凿方枘】是什么意思

- k2kc【味同嚼蜡】是什么意思

- k2km【别具只眼】是什么意思

- k2mm【别出机杼】是什么意思

- k2 ou dapsang 乔戈里峰是什么意思

- k2rr【口齿伶俐】是什么意思

- k2tg【因果报应】是什么意思

- k2yy【别具肺肠】是什么意思

- k311【口血未干】是什么意思

- k313【口角春风】是什么意思

- k314【回心转意】是什么意思

- k315【因人而异】是什么意思

- k31b【吹毛求疵】是什么意思

- k31h【国色天香】是什么意思

- k31r【唾手可得】是什么意思

- k31s【吹皱一池春水】是什么意思

- k31x【嗜杀成性】是什么意思

- k331【吸风饮露】是什么意思

- k33b【因人制宜】是什么意思

- k33c【嘴甜心苦】是什么意思

- k33r【困知勉行】是什么意思

- k33z【哑然失笑】是什么意思

- k354【别鹤孤鸾】是什么意思

- k35j、k44j国际标准黑白显像管玻壳是什么意思

- k3b3【听人穿鼻】是什么意思

- k3g4【唯我独尊】是什么意思

- k3k1【呼风唤雨】是什么意思

- k3k5【鸣冤叫屈】是什么意思

- k3kb【啼饥号寒】是什么意思

- k3km【呼牛呼马】是什么意思

- k3ky【嘲风咏月】是什么意思

- k3n1【叶公好龙】是什么意思

- k3ns【恩重如山】是什么意思

- k3r2【困心衡虑】是什么意思

- k3rh【因公假私】是什么意思

- k3rk【唯命是听】是什么意思

- k3s1【别风淮雨】是什么意思

- k3s3【呕心沥血】是什么意思

- k3wy【吟风弄月】是什么意思

- k3yy【只重衣衫不重人】是什么意思

- k424【吹糠见米】是什么意思

- k432【呼之欲出】是什么意思

- k43s【恩断义绝】是什么意思

- k444【因祸为福】是什么意思

- k44r【品学兼优】是什么意思

- k44【口头禅】是什么意思

- k451【呼之即来,挥之即去】是什么意思

- k452【叹为观止】是什么意思

- k463【嗤之以鼻】是什么意思

- k4g4【困兽犹斗】是什么意思

- k4kb【咬文嚼字】是什么意思

- k4ky【呆头呆脑】是什么意思

- k4mt【兄弟阋墙】是什么意思

- k4r4【听之任之】是什么意思

- k4rs【回头是岸】是什么意思

- k4rt【恩将仇报】是什么意思