基因对基因概念gene-for-gene concept

寄主中控制抗病性的基因与病原物中控制致病性的基因存在的对应关系。寄主中控制抗病性的基因有抗病基因和感病基因,病原物中控制致病性的基因有无毒基因和毒性基因。通常的情况是抗病基因与无毒基因对应,并互为显性;有些情况是感病基因与毒性基因对应,并互为显性。存在基因对基因关系的病害称为基因对基因病害。

简史 美国植物病理学家弗洛尔(Harold HenryFlor)最早对亚麻与亚麻锈菌的相互作用进行遗传学分析。1955年得到以下结论: ❶亚麻对锈病的抗病基因(K、L、M、……)与锈菌的无毒基因(Ak、AL、Am……)之间存在数量及功能上的一一对应关系。亚麻中存在1个控制抗病性的基因,锈菌中就有1个相应的控制致病性的基因(或无毒基因)。亚麻中有2个或3个基因决定抗病性,锈菌中就有2个或3个相应基因决定无毒性。亚麻抗病基因以等位形式存在,而锈菌无毒基因是非等位的。

❷亚麻抗病性和锈菌的无毒性是显性遗传,而亚麻感病性和锈菌的毒性是隐性遗传。在二倍体基因组中,针对某一特定的抗病基因位点,共有9个亚麻基因型与锈菌基因型的组合,这9种组合互作产生的表现型只有2种,即抗病或感病。抗病表现型只出现在R/A等位基因对中,其它基因型组合(R/a,r/A,r/a)均产生感病表现型(表1)。

❸亚麻对锈菌的抗感反应类型不单纯由亚麻本身的遗传性状决定,而是由亚麻和锈菌二者相互作用所决定。这些结论后来被称为著名的基因对基因假说(gene-for-gene hypothesis)。

表1 亚麻与亚麻锈菌相互作用中的基因型和表现型

| 病菌基因型 | 寄主基因型 | |

| RR,Rr | rr | |

| AA,Aa aa | - + | + + |

注: 一为抗病;+为感病。

继弗洛尔之后,在许多病害中都发现植物与病原物之间存在基因对基因关系。所涉及病原物有真菌、细菌、病毒、线虫和寄生性种子植物甚至昆虫(表2)。基因对基因概念得到很大丰富和发展。主要有5方面: ❶寄主和病原物相互作用的基因可以不是一对一的关系。如玉米抗锈基因Rp3控制着对Puccinia sor-ghi2个小种901aba和933a的抗性,显性纯合子Rp3Rp3抗2个小种,杂合子Rp3rp3抗小种901aba而感小种933a,隐性纯合子rP3rP3感2个小种。又如亚麻栅锈菌一些小种针对含M1或L1抗病基因的亚麻品种由2对基因决定致病表型,其中第一对基因是无毒基因,另一对基因调控无毒基因表达,称抑制基因。当抑制基因为纯合隐性(ii)时,互作结果由无毒基因决定。无毒基因显性(AA或Aa),互作为不亲和;无毒基因隐性(aa)则互作为亲和。当抑制基因为显性(II或Ii)时,无毒基因无论显性或隐性,互作结果总是亲和的。

❷病菌产生寄主特异性毒素的病害中,寄主的感病反应由病菌的毒素基因和寄主的毒素受体基因共同决定。

❸抗病基因可以是隐性的。如水稻对白叶枯病菌一些小种的抗性基因xa-5是隐性性状遗传。豆科植物对多种真菌病害和病毒病抗性、大麦对白粉病和线虫病抗性、燕麦对杆锈病抗性等均存在隐性抗病基因。

❹基因对基因假说最初限于专性寄生菌所致病害,后来发现镰刀菌等兼性寄生菌所致病害中也存在基因对基因关系。

❺植物抗、感病性并没有截然的分界,而是一系列连续的反应。如亚麻对锈菌的抗性有5个反应类型(0,1,2,3,4),弗洛尔把0,1,2划分为抗病,而把3,4当作感病。这种在量上的抗感反应差别具有遗传稳定性,科学家们正从生化及分子遗传学方面进行研究,有人认为植物对病原物的水平抗性也符合基因对基因概念。

表2 基因对基因病害实例

| 亚麻(Linum usitatis simum) 马铃薯(Solanum tuberosum) 马铃薯(S.tuberosum) 大麦(Hordeum valgare) | 亚麻栅锈病菌(Melampsora lini) 马铃薯晚疫病菌(Phytophthora infestans) 马铃薯金线虫(Heterodera rostochiensis) 大麦白粉病菌(Erysiphe graminis f.sp. hordei) |

| 小麦(Triticum aestivum) 小麦(T.aestivum) | 小麦白粉病菌(E.g.f.sp.tritici) 小麦杆锈病菌(Puccinia graminis var. tritici) |

| 棉花(Gossypium hirsutum) | 棉花角斑病菌(Xanthomonas campestris pv.malvacearum) |

| 水稻(Oryzae sativa) 水稻(O.sativa) 番茄(Lycopersicon esculentum) 大豆(Glycine max) | 稻白叶枯病菌(X.c.pv.oryzae) 稻瘟病菌(Magnaporthe grisea) 烟草花叶病毒(TMV) 大豆根腐病菌(Phytophthora mergasper- maf.sp.glycinia) |

| 燕麦(Avena sativa) | 燕麦维多利亚长蠕孢(Helmin thosporium victorrae) |

| 辣椒(Capsicum frutescens) | 辣椒斑点病菌(X.c.pv.vesicatorra) |

基因对基因关系的分子内涵 基因对基因概念的分子解释有多种,其核心是病原物与寄主基因之间的关系通过二者基因产物或次生代谢产物的互作实现。

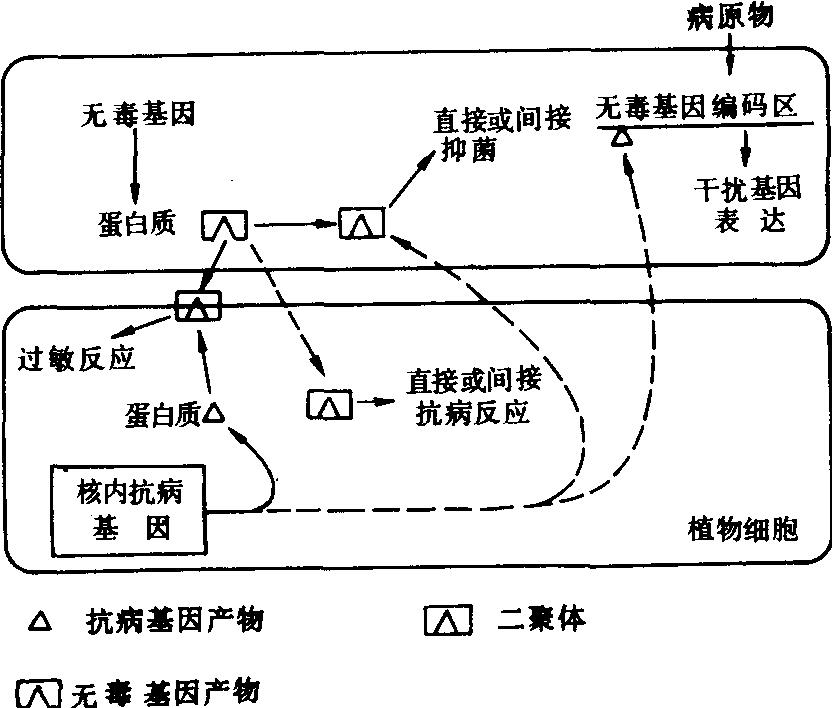

抗病反应 美国埃林博(A.H.Ellingboe)等认为病原物基因产物与寄主基因产物特异性互作导致抗病反应,否则为感病反应。主要有以下3种解释: ❶二聚体模式。病原物无毒基因直接产物与寄主相应抗病基因产物特异性结合形成的二聚体或经结合后的抗病基因产物本身具有抑制作用(图1)。

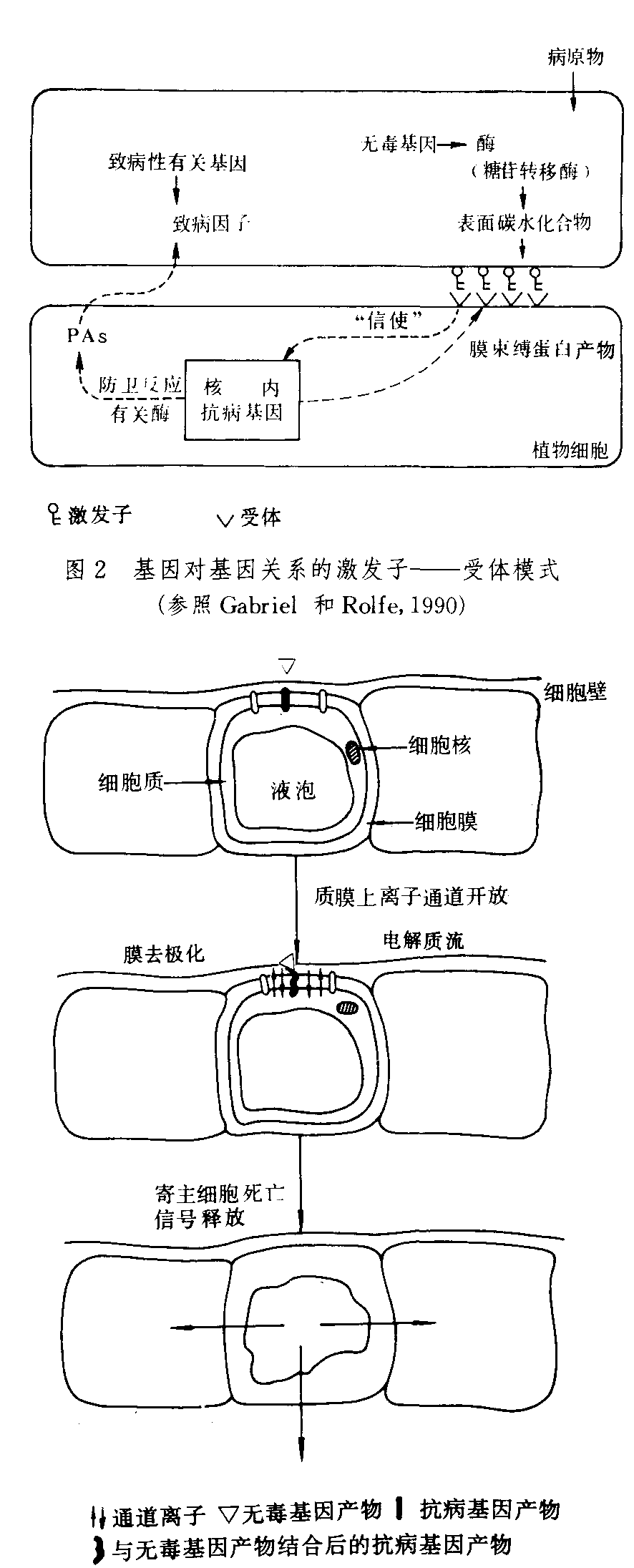

❷激发子一受体模式。病原物无毒基因初产物是糖苷转移酶控制小种特异性激发子的产生,激发子与寄主抗病基因产物(受体)特异性结合后激发寄主产生一系列防卫反应(如合成植物保卫素,而抗病基因产物本身不具有抑菌作用,有人曾提出小种特异性激发子是病菌胞外糖蛋白(图2)。

在有些病害中,病原物基因除控制激发子产生外,还产生另1种物质称抑制子。激发子没有品种特异性,抑制子有特异性,通过竞争激发子的结合位点(存在于受体上)而抑制激发子的作用,使互作表现为亲和关系,这是激发子一受体模式的特殊情况,也有人称为激发子/抑制子—受体模式。如马铃薯晚疫病菌细胞壁上均具有非特异性激发子,而不同小种中具有独特的抑制子,分别对特定马铃薯品种的受体有特异性结合能力,阻止激发子功能,引起特定品种的感病反应。

❸离子通道模式。由美国加布里埃尔(D.W.Gabriel)于1988年提出。认为病菌无毒基因产物于位于寄主细胞膜上的抗病基因产物结合后使寄主细胞表面产生离子通道,膜透性的变化导致细胞代谢紊乱,迅速死亡,释放信号物质到周围细胞,激发其防卫反应(图3)。

图1 基因对基因关系的二聚体模式

(引自Gabriel和Rolfe,1990)

感病反应 病原物基因产物与寄主基因产物特异性互作导致感病反应。主要适合于病菌产生寄主专化性毒素的病害。病菌基因的产物是毒素,寄主基因的产物是毒素受体,只有感病寄主的基因产物才能与毒素互作,而抗病寄主没有决定表现型的基因产物(表3)。

图3 基因对基因关系的离子通道模式

(参照Gabriel和Rolfe,1990)

生化及遗传基础 目前在一些病害中基因对基因概念已得到生化及遗传学的验证,许多无毒基因和一些毒素基因已经克隆出来,它们的功能得到证明(见致病性相关基因)。如在棉花角斑病中,棉花5个不同品种具不同的抗病基因,它们分别与角斑病菌(Xanthomonas campestris pv. malvace arum) 5个小种有特异性互作关系,并分离出5个无毒基因与相应棉花品种的抗病基因有一一对应关系,这些无毒基因不仅能在自身小种中引起相应棉花品种的抗病反应,且把它们转移到其它小种中后也能使接受了基因的其它小种具备这种能力。

表3 病菌毒素与寄主受体基因互作表型

| 病 菌 | 寄 主 | |

| 有受体 | 无受体 | |

| 有毒素 无毒素 | + - | - - |

注: +表示感病反应,-表示抗病反应

- 刘萌茹是什么意思

- 刘萍是什么意思

- 刘营是什么意思

- 刘萨何是什么意思

- 刘萨诃是什么意思

- 刘萨诃和尚姻缘记是什么意思

- 刘萼是什么意思

- 刘葆华是什么意思

- 刘葆彝是什么意思

- 刘著是什么意思

- 刘著《题御城寺壁》是什么意思

- 刘著录是什么意思

- 刘葛鱼水是什么意思

- 刘蒋是什么意思

- 刘蒙是什么意思

- 刘蒙叟是什么意思

- 刘蓉是什么意思

- 刘蓉峰是什么意思

- 刘蓉镜是什么意思

- 刘蓓是什么意思

- 刘蓝生是什么意思

- 刘蔶是什么意思

- 刘蕃是什么意思

- 刘蕙孙《周易》讲义是什么意思

- 刘蕡是什么意思

- 刘蕡下第是什么意思

- 刘蕡对策是什么意思

- 刘蕡对策失旨案是什么意思

- 刘蕡未疯是什么意思

- 刘蕡死赠谏议大夫是什么意思

- 刘蕡策是什么意思

- 刘蕺山文是什么意思

- 刘蕺山集是什么意思

- 刘薇是什么意思

- 刘薇廷是什么意思

- 刘薰宇是什么意思

- 刘藕生是什么意思

- 刘藕船是什么意思

- 刘藻是什么意思

- 刘蘅是什么意思

- 刘蘅静是什么意思

- 刘虎是什么意思

- 刘虎成是什么意思

- 刘虎攻代是什么意思

- 刘虔是什么意思

- 刘虔之是什么意思

- 刘虚白是什么意思

- 刘虚白献座主诗是什么意思

- 刘虞是什么意思

- 刘虞部诗集是什么意思

- 刘虯是什么意思

- 刘虹是什么意思

- 刘蜕是什么意思

- 刘蜕奏令狐相是什么意思

- 刘蜕集是什么意思

- 刘融斋是什么意思

- 刘蠡升是什么意思

- 刘行威兄弟冤死案是什么意思

- 刘行敏是什么意思

- 刘行深是什么意思