地质力学

我国著名科学家李四光教授生前所创立。早在1929年,李四光提出了“构造体系”这一概念,1941年正式提出“地质力学”学说,1945年发表了《地质力学的基础与方法》,对地质力学理论进行了系统的阐述。地质力学是力学与地质学相结合的科学,即用力学原理研究地壳构造和地壳运动,从研究地质构造形迹来分析地应力的分布和岩石力学性质,从力的作用方式来研究地壳运动方式及地壳运动的规律。地质力学认为结构要素、构造地块和构造体系是地质构造的三重基本概念,对于探索地壳运动规律具有重要意义。李四光将已认识的构造体系划分为三大主要类型,即纬向构造体系、经向构造体系和扭动构造体系。他认为由于地球自转速度的变化产生地壳的水平运动,形成不同类型的构造体系。根据李四光提出的地质力学观点,将陕西境内及其邻近地区的构造体系划分为:秦岭纬向构造体系(又称秦岭东西向复杂构造带)、祁吕贺兰山字型构造体系、陇西旋卷构造体系、新华夏构造体系、巴山弧形构造体系。后来的地质工作者又划分为区域东西向构造带、北东向构造、北西向构造和南北向构造等。地质力学对于石油、煤炭、金属矿产、工程地质、地震地质等均具有重要的指导作用。

002 地质力学

地质学理论。李四光创立。是运用力学原理研究地壳构造和地壳运动规律的一门新兴的边缘科学。从地质构造现象出发,推断力的作用,从力的作用方式,研究地壳运动的方式,进而探索地壳运动的起源问题。根据大量实际资料,分析地壳中岩石力学性质和地应力分布的状况,建立了结构要素、地块形和构造体系等地质构造的基本概念。构造体系是地质力学研究的核心。划分纬向构造体系、经向构造体系和扭动构造体系等主要类型,通过研究各种类型的主要构造体系在大陆上大洋底的分布规律,认识到地壳区域运动方向和地壳整体运动大方向,论断这种地壳运动方向起源于地球自转速度的变化,提出了自动调节地球自转速度后“大陆车阀”假说。为研究地壳运动开辟了新的途径,并在普查找矿方面、水文地质方面、寻找地下热水方面及地震地质方面得到广泛应用。

地质力学dizhi lixue

运用力学原理研究地壳构造和地壳运动规律的地质学的一门分科。它是由我国地质学家李四光根据国内外地质实践经验,特别是研究了我国地质构造的特点之后,从20年代开始逐步总结创立起来的。1929年他提出“构造体系”这一重要概念; 1941年正式提出了“地质力学”一词; 1945年发表《地质力学的基础与方法》,对地质力学理论作了系统的概括。地质力学从地质构造的现象,即构造形迹出发,追索力的作用; 从力的作用方式,追索地壳运动的方式,进而探索地壳运动的起源问题。

所谓构造形迹,是指野外经常见到的岩层褶皱、节理、劈理、断层等地质构造现象,其规模大小不一,大的如大型隆起带和拗陷带、断裂带,长可数百至数千公里,横向跨度可为几十、几百公里; 小的如显微裂隙等需要在显微镜下去测量它们的产状。它们都是岩石在力的作用下形成的永久形变的形象和岩块间相对位移的踪迹,或者说一切构造形迹都是在一定地应力的作用下发生的。地应力是指地球体内,一般是指地壳内的应力,包括地热、重力、构造运动及其他因素产生的应力。地壳内岩石所受的地应力(对于某一结构面来说),不外是张性、压性、扭性、张性兼扭性(张扭性)和压性兼扭性(压扭性)五类,因此所产生的构造形迹也各具有不同的特征。例如,张性破裂面一般粗糙、不规则,常呈犬牙交错的锯齿状;扭性(即剪切性)破裂面则平直光滑,犹如刀切,有时有大量水平擦痕出现,等等。通过野外地质工作的大量实践,人们逐渐认识到发生在各种岩层和岩体中的各种构造形迹都不是孤立存在的,每项构造形迹都有和它相伴生的一群构造形迹,它们之间是有联系的,其分布是有规律的。例如,同一走向的挤压褶皱带,总是有与其走向垂直的张断裂,和与其走向斜交的两组扭断裂等一系列构造形迹相伴生。再举一个普通例子,将一块橡皮弯曲成背斜状,在顶部就会出现平行轴面的小裂缝。它们在形成和发展过程中是有内在联系的,这种内在联系称为成生联系。这样一些具有成生联系的构造形迹群往往集聚成带,称为构造带。在构造带之间又往往夹有一些构造形迹相对微弱的部分,即地块或岩块。如果它们大体上是同一时期经过一次运动,或者按同一方式经过几次运动产生的,就可以把它们当作一个统一的整体,称为构造体系。按李四光的原话,“许多不同形态、不同性质、不同等级、不同序次,但是都有成生联系的各项结构要素组成的构造带以及它们之间所夹的岩块或地块组合而成的总体”,即为构造体系。就目前认识的范围和程度,可把构造体系的类型划分为三类,即巨型纬向构造体系、经向构造体系和扭动构造体系。

❶巨型纬向构造体系:又称纬向构造体系。是若干条走向东西条带状的巨型复杂构造带,每带自成体系,在大陆上往往表现为横亘东西的山岭。每一东西复杂构造带,往往出现在一定纬度上,它的主体是走向东西的剧烈挤压带,由褶皱和挤压性的断裂带构成,一般常伴随有走向东西的岩浆带分布。同时还有与它垂直的张断裂和与它斜交的两组扭断裂。它反映了南北向的挤压作用。它们的发展历史很长,经历了反复多次的运动,对许多矿产的分布起着控制作用。其规模很大,可以持续延伸数千公里,在大洋底部也有它的踪迹,具有全球的意义。在我国境内主要有三条:

阴山—天山构造带:其主体大致位于北纬40°30′~42°30′间。从阴山往西包括大青山和乌拉山,再向西与天山山脉断续相连;继续向西经费尔干纳、土耳其北部、保加利亚到西班牙北部的比利牛斯山,然后进入大西洋到美国的宾西法尼亚。阴山及其东延部分,与北北东向构造广泛复合,在下辽河一带隐没于沉积物之下,局部地区有它的踪迹出现;在太平洋中也有它的踪迹,是一个环球构造带。本构造带在元古代已经存在,以后经历多次强烈活动。沿这一东西构造带有过多次岩浆侵入活动,形成不同时期的花岗岩和超基性岩,伴生有钒、钛、铜、铅、锌、铬等金属矿床和稀有分散元素。

秦岭—昆仑构造带:大致位于北纬32°30′~34°30′间,长达4000多公里。无论从地史发展还是从自然地理景观上它都明显地把中国分为南北两部分。此带中段为秦岭,往西走向转为北西西,至青海境内与昆仑山脉相连。再向西是阿富汗北部的柯依巴巴山,非洲北部的阿特拉斯山,越过大西洋,到美国的乌奇塔山和洛杉矶北边的圣伯纳迪诺山。秦岭往东分为二支:一支经嵩山逐渐埋没于华北平原之下,鲁南有零星分布,向东则进入海底;另一支由伏牛山、大别山构造带组成。在太平洋中3000公里长的摩利挤压断裂带也在这个纬度上,这也是一个环球构造带。此构造体系至少从古生代以来经过多次强烈的构造运动。秦岭带中岩浆岩发育,内生矿床丰富,主要有铁、铜、钼等,此外汞、铬等也有发现。

南岭构造带:大致位于北纬24°~25°30′间。它的东段和中段包括闽南、赣南、湘南和粤北地区;西段经过桂北、滇中地区;再西至印度中部,也可能延至阿拉伯湾北部海底。此构造带的历史至少可追溯到泥盆纪以前,以后受到其他构造体系的干扰。此带的花岗岩最为发育,内生矿床十分丰富,主要有钨、锡、铜、铅、锌等。

除去上述,在北纬18°~20°附近有一条横亘海南岛的构造带;在北纬49°~51°黑龙江附近还有一条构造带;再北,在北纬57°~58°间也有一条构造带。由此看出,每隔纬度8°~10°,就出现一个带,很有规律。

❷经向构造体系:又称南北构造带。规模不等,性质也不尽相同,在我国出现的南北构造带主要是压性的,是区域地壳受到东西方向的相对挤压作用形成的。它主要由南北走向的褶皱、压性断裂以及伴生的张性、扭性断裂构成。我国最显著的南北构造带为出现于川西、滇中的川滇南北向构造带,即地理上的横断山脉,由一系列强烈褶皱和规模巨大的冲断层所组成,是我国巨型成矿带之一。此外,位于北、南美洲西部边缘的科迪勒拉山脉、落基山脉、安第斯山脉,欧洲莱茵河流域断裂带,东非大裂谷(延伸达6500公里)等都是南北向构造带。

❸扭动构造体系:上述两类构造带的走向分别与纬度或经度方向的一致性,反映了经向的或纬向的水平挤压或拉张作用,这是地壳构造的两个基本方向。但由于地壳组成物质的不均一性,使沿着纬向或经向的作用力发生变化,导致局部地区的地壳发生扭动,并形成各种扭动构造体系。根据它们的形态特征,又分为多字型构造、山字型构造、棋盘格式构造、八字型构造以及帚状构造、S型构造、反S型构造、歹字型构造等。其中多字型、山字型等构造在我国最为常见,更为重要。

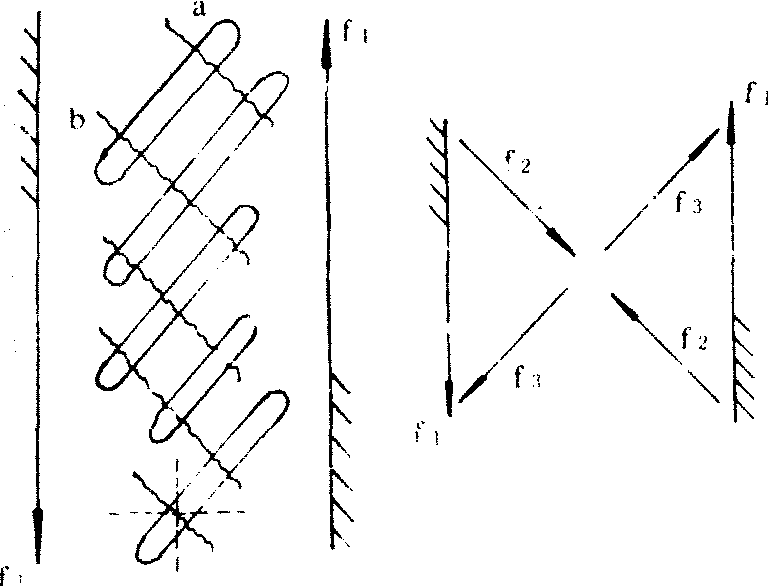

多字型构造:地壳在力偶的扭动下,必然产生一系列斜列的压性构造(如褶皱、压扭性断裂、挤压带等)和与其直交的张性或张扭性断裂,二者的分布和组合形似“多”字(如图)。图中f1表示相对扭动的力;f2代表由扭力产生的压应力;f3代表由扭力产生的张应力;a代表由压应力产生的一系列压性结构(如褶皱),平行斜列,又称雁行式排列,这一现象可以在桌面台布上做实验,用两拇指隔一定距离相对上下扭动,则可以形成一系列雁行式小褶皱;b代表由张应力产生的断裂,与a垂直,组合一起类似多字。有时只有一组构造发育。此构造体系规模大小不等,大到数百平方公里甚至更大,小到在手标本上可见其痕迹。巨型多字型构造广泛出露于我国东部和东亚大陆濒太平洋地带。其主体构造为北北东向(一般为NE18°~25°)压性构造,称新华夏系构造。属于一级构造的为一系列沉降带和隆起带:最东边是第一隆起带,即东亚岛弧(由千岛群岛、日本群岛、琉球群岛、台湾岛、菲律宾群岛、加里曼丹岛等组成)。在这一隆起带的东侧为一系列深海沟;其西侧为由鄂霍次克海、日本海、东海、南海等构成的第一沉降带。再往西为第二隆起带,包括朱格朱尔山、锡霍特山、张广才岭、老爷岭、长白山,经朝鲜半岛的狼林山,再接我国的辽东半岛、山东半岛以及东南沿海一带的北北东向武夷山、戴云山等。由此往西为第二沉降带,由东北平原、华北平原、江汉平原等构造盆地组成。更西则为第三隆起带,由大兴安岭、太行山及雪峰山等湘黔边境诸山组成。在它的西边则为由呼伦贝尔—巴音和硕盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地等构成的第三沉降带。这些北北东向的一级隆起带和沉降带,与前述东西构造带相复合,便构成了我国东部地区的构造骨架。李四光认为,这一巨大多字型构造体系,显然是南北向力偶作用造成的。在中生代末到第三纪末,中国大陆东部受到由北向南的挤压,遇到太平洋底的阻力,因太平洋底由硅镁层组成,比由硅铝层构成的中国大陆牢固得多,相应就给了它一个由南向北的力,构成力偶,因而形成亚洲东部一系列的新华夏构造。在我国东部的新华夏系隆起带内,岩浆岩非常发育,伴生有许多内生金属矿床,如江西钨矿、湘黔边境的汞矿以及铁、铜等矿。在新华夏系沉降带内,自中生代以来接受了大量沉积,基本控制了我国东部生油盆地的分布,如大庆、大港、胜利等油田均属此范畴。新华夏系构造形成时间较晚,局部地区现在仍有活动,属于活动性构造体系,因此它也是研究我国东部地震活动不可忽视的重要地质因素。

多字形构造及其形成力学关系

山字型构造:有许多山脉,特别是东西向的山脉,形成弧形构造,弧顶大多数向赤道方向凸出,弧内中间有一直线形挤压带,因形似山字,故名。弧形构造(相当山字的下边两笔)由一系列挤压而成的弧形褶皱、逆断层等组成,有时有与其垂直的放射状张性断裂及与其斜交的两组扭性断裂;弧内中间的直线挤压带,称为脊柱(相当山字的中间一竖)。此外还常有一些其他构造,如前弧两翼各产生反向弯曲,称为反射弧,等等。山字型构造实际上是东西向构造的变种(只有极少数是南北向构造,弧顶向西),这种构造反映它所在的地块向弧顶方向受到不均衡的挤压,从而导致相对的水平扭动,使地层弯曲。比如使一块橡皮弯曲,弧顶自然受到张应力而产生裂隙,弧内侧受到挤压,地层弯曲后也是这样。我国已发现有二十几个山字型构造,其中规模最大的是祁吕贺山字型构造,其西翼是祁连山,东翼是吕梁山,弧顶在宝鸡、天水一带,脊柱是贺兰山、六盘山。此外,有淮扬山字型、广西山字型、云南山字型、河北遵化马兰峪山字型等构造。

地质力学

中国地质学家李四光创立的一门力学与地质学相结合的边缘学科。从地质构造现象出发,分析地应力分布状况和岩石力学性质,追索力的作用,进而探讨地壳运动方式,以揭示地壳运动的规律和起源。在研究地壳运动问题时意义重大。

- 4.城乡畜产品供应丰富,农民人均纯收入大幅度提高是什么意思

- 4. 城市经济的特征是什么意思

- 4.城郊工矿区是什么意思

- 4. 基本建设经济学的研究对象是什么意思

- (4)基督教婚礼是什么意思

- 4.基础医学是什么意思

- 4.塑料制造用机械及仪表是什么意思

- 4. 塔什库尔干塔吉克自治县是什么意思

- 4.塘坝是什么意思

- 4.增加了农牧民收入是什么意思

- 4.增强自我完善和调节的能力是什么意思

- (4)声学工程、制冷工程、真空技术是什么意思

- 4.声律是什么意思

- 4.处理好分配政策是什么意思

- (4)外交是什么意思

- (4)外交函电是什么意思

- 4.外向型经济是什么意思

- 4.外科手术是什么意思

- 4.多方面筹措资金,增加卫生投入是什么意思

- 4.多种经营和乡镇企业长足发展是什么意思

- (4)夜晚是什么意思

- 4.大中城市副食品基地是什么意思

- 4.大丰县供销合作总社是什么意思

- 4. 大庆市是什么意思

- 4.大水面开发工程是什么意思

- 4.大豆是什么意思

- 4.大连信达水产有限公司是什么意思

- 4.大风灾害是什么意思

- 4.大风规律是什么意思

- (4)大麦是什么意思

- 4.大麻是什么意思

- 4. 天台山风景名胜区是什么意思

- (4)天气是什么意思

- 4.天水市畜牧兽医服务中心。是什么意思

- 4.天池山是什么意思

- 4 太上老君的坎坷道路是什么意思

- 4.太极拳之乡——永年是什么意思

- 4. 太湖风景名胜区是什么意思

- 4.太行山低山丘陵区主要牧草品种是什么意思

- 4.太行山山丘谷、薯、杂粮、果树区是什么意思

- 4. 夹江县是什么意思

- 4.契税是什么意思

- 4.契税收入是什么意思

- 4 女性美容是什么意思

- 4. 如何划分《资本论》创作的时期是什么意思

- 4. 如何划分当前世界经济的基本格局是什么意思

- 4.妆饰是什么意思

- (4) 妻是什么意思

- 4. 威信县是什么意思

- (4)子女是什么意思

- (4) 子女对父母之自称是什么意思

- 4.子弟书是什么意思

- 4.子牙河水系是什么意思

- (4)字体是什么意思

- 4. 孟津县是什么意思

- 4.学前教育是什么意思

- 4. 宁乡县是什么意思

- 4. 宁国县是什么意思

- 4. 宁武县是什么意思

- 4.宇宙飞船是什么意思