唐Táng

现行较常见姓氏。分布很广: 今北京,河北之尚义,山东之龙口、平邑,内蒙古之乌海,湖北之监利,云南之陇川、泸水、河口等地均有。汉、满、回、壮、苗、瑶、黎、彝、水、土、布依、哈尼、仡佬、毛难、土家、朝鲜、鄂伦春等多个民族皆有此姓。《郑通志》、《续通志》、《清通志》 之 《氏族略》亦俱收载,其源不一:

❶郑樵注云: “祁姓,亦曰伊祁,出陶唐氏之后。尧初封唐侯,其地中山唐县是也。舜封尧之子丹朱为唐侯。至夏时,丹朱裔孙刘累迁于鲁县。累孙犹守故地。至商,更号豕韦氏,周复改为唐公。成王灭唐,以封弟叔虞,号曰唐叔,乃迁唐公於杜,降爵为伯,今长安杜城是也。周之季世,又封刘累裔孙在鲁县者为唐侯。以奉尧嗣,其地唐州方城是也。《传》 曰: 自虞以上为陶唐氏; 在夏为御龙氏; 在商为豕韦氏; 在周为唐杜氏。” 依郑樵所注,“唐氏有二”: 或为尧后,以封地为氏,系出祁姓,亦曰伊祁。或为晋后,“周以 (唐) 封晋,此晋之唐也。”亦以封地为氏,系出姬姓。(按: 《姓氏考略》引此而有所脱误,且断句不确,故不从其说。)

❷《姓氏考略》 据 《后汉书·南蛮传》 注云: “白狼王有唐氏。”

❸又据 《三国志·郭淮传》 注云: “陇西羌亦有唐姓。”

❹或为元代蒙古族辉和尔氏所改。《续通志·氏族略·总论·以名为氏》载: “元唐仁祖,因其祖名唐古直,子僚,因以唐为氏。” 又云: “ 《列传》 唐仁祖,辉和尔人,祖曰唐古直,子孙因以为氏。”

❺或为清代满族姓氏所改。清代满族唐佳氏、他塔剌氏、汤务氏、唐尼氏或改为单姓唐氏。见 《满族姓氏录》。

❻土族之唐姓,来自拉什唐·孔,即拉什唐人,汉意为牧山羊的人,后以为姓。或为单姓 “唐”。盖取 “拉什唐” 之尾音,谐以汉姓 “唐” 而为单姓。

春秋时郑有唐苟,为大夫; 宋代有唐慎微,华阳人; 明代有唐寅,字伯虎,画家; 又有唐顺之、唐那虎 (黎族)。

唐táng

❶廣大貌。揚雄《甘泉賦》:“平原唐其壇曼兮,列新雉於林薄。”

❷通“蕩”。枚乘《七發》:“淹沈之樂,浩唐之心,遙佚之志,其奚由至功!”

❸朝堂前或宗廟門內的大路。揚雄《羽獵賦》:“故甘露零其庭,醴泉流其唐。”又泛指道路。蔡邕《述行賦》:“雲鬱術而四塞兮,雨濛濛而漸唐。”

❹通“塘”,堤。《漢書》揚雄《羽獨賦》:“蹂惠圃,踐蘭唐。”

❺陶唐氏,指堯。賈誼《旱雲賦》:“獨不聞唐虞之積烈兮,與三代之風氣。”班固《東都賦》:“系唐統,接漢緒。”

❻姓。見“唐舉”。

❼周代諸侯國名。周成王封弟叔虞於唐。今山西翼城縣西有古唐城。見“唐詩”。

王梵志/观影元非有/死王羡活鼠/照面不用镜/我不乐生天/莫漫求真佛/寒山/欲得安身处/不见朝垂露/自乐平生道/侬家暂下山/拾得/左手握骊珠/无事闲快活/卢照邻/游昌化山精舍/宋之问/宿清远峡山寺/陈子昂/酬晖上人秋夜独坐山亭有赠/张说/江中诵经/㴩湖山寺/孟浩然/游明禅师西山兰若/登总持寺浮屠/题大禹寺义公禅房/陪姚使君题惠上人房/过融上人兰若/李颀/题璇公山池/无尽上人东林禅居/王昌龄/题僧房/王维/终南别业/送别/夏日过青龙寺谒操禅师/投道一师兰若宿/饭覆釜山僧/文杏馆/鹿柴/斤竹岭/木兰柴/竹里馆/辛夷坞/山中/鸟鸣涧/过香积寺/李白/同族侄评事黯游昌禅师山池(其一)/赠宣州灵源寺仲浚公/庐山东林寺夜怀/钱起/梦寻西山准上人/同王錥起居程浩郎中韩翃舍人题安国寺用上人院/杜甫/游龙门奉先寺/宿赞公房/游修觉寺/谒真谛寺禅师/岑参/题云际南峰眼上人读经堂/晚过盘石寺礼郑和尚/题山寺僧房/常建/题破山寺后禅院/裴迪/游感化寺昙兴上人山院/夏日过青龙寺操禅师/皎然/闻钟/支公诗/灵澈/东林寺酬韦丹刺史/灵一/静林精舍/李嘉祐/同皇甫冉赴官留别灵一上人/题道虔上人竹房/皇甫冉/问正上人疾/皇甫曾/题赠吴门邕上人/秋夕寄怀契上人/送少微上人东南游/秦系/题僧明惠房/戴叔伦/晖上人独坐亭/与虞沔州谒藏真上人/刘长卿/送灵澈上人/韦应物/赠琮公/神静师院/咏声/听嘉陵江水声寄深上人/卢纶/题念济寺晕上人院/过仙游寺/李端/同皇甫侍御题惟一上人房/崔峒/题崇福寺禅院/刘商/送僧往湖南/朱湾/过宣上人湖上兰若/武元衡/资圣寺贲法师晚春茶会/刘禹锡/赠别君素上人/秋日过鸿举法师寺院便送归江陵/送元简上人适越/宿诚禅师山房题赠(其一)/赠日本僧智藏/李翱/赠药山高僧惟俨(其一)/赠药山高僧惟俨(其二)/柳宗元/禅堂/晨诣超师院读禅经/江雪/吕温/戏赠灵澈上人/孟郊/赠建业契公/送玄亮师/夏日谒智远禅师/薛涛/听僧吹芦管/元稹/雪后宿同轨店上法护寺钟楼望月/定僧/悟禅三首寄胡果(选一)/智度师二首/白居易/偶题阁下厅/青龙寺早夏/正月十五日夜东林寺学禅偶怀蓝田杨主簿因呈智禅师/题道宗上人十韵并序/题赠定光上人/感悟妄缘题如上人壁/天竺寺送坚上人归庐山/和李澧州题韦开州经藏诗/题孤山寺石榴花示诸僧众/赠别宣上人/旅次(泊)景空寺宿幽上人院/郡斋暇日忆庐山草堂兼寄二林僧社三十韵多叙贬官已来出处之意/周贺/赠胡僧/赠僧/姚合/过无可上人院/寄无可上人/贾岛/宿山寺/">哭柏/赠圆上人/无可/寄题庐山二林寺/宿西岳白石院/送僧/郑巢/瀑布寺真上人院/顾非熊/寄太白无能禅师/张祜/题万道人禅房/题润州金山寺/题杭州孤山寺/题惠山寺/题灵隐寺师一上人十韵/朱庆余/题开元寺/许浑/洛东兰若夜归/白马寺不出院僧/闻释子栖玄欲奉道因寄/杜牧/题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人/温庭筠/题中南佛塔寺/雍陶/塞上宿野寺/李商隐/题僧壁/喻凫/游云际寺/刘得仁/宿僧院/夏日游慈恩寺/赵嘏/送僧归庐山/赠天卿寺神亮上人/项斯/寄石桥僧/薛能/送禅僧/李群玉/文殊院避暑/许棠/题金山寺/贯休/送僧人马头山/观怀素草书歌/皮日休/游栖霞寺/方干/题报恩寺上方/张瀛/赠琴棋僧歌/唐彦谦/游清凉寺/郑谷/宿澄泉兰若/李洞/题竹溪禅院/崔涂/长安逢江南僧/韩偓/寄禅师/杜荀鹤/题江岛僧居/张𧏖/宿山寺/黄滔/游东林寺/曹松/题昭州山寺常寂上人水阁/裴说/题岳州禅舍/虚中/赠屏风岩栖蟾上人/齐己/乱后经西山寺/赠持法华经僧/怀终南僧/释德诚/船居寓意

唐

1.通“塘” tang

[例一] 《楚辞》刘向《九叹·远游》:“枉玉衡于炎火兮,委两馆于咸唐。”王逸注:“咸唐,咸池也。”唐,池塘。唐通“塘”。

[例二] 《史记·秦始皇本纪》:“始皇出游。……过丹阳,至钱唐。”《正义》:“钱唐,今杭州县。”钱唐,即钱塘。唐通“塘”。

唐,定母、阳部;塘,定母、阳部。定母双声,阳部迭韵,属双声迭韵通假。

2.通“螗” tang

[例] 《大戴礼记·夏小正》:“唐蜩鸣。”唐蜩,螗蜩,蝉的一种。唐通“螗”。

唐,定母、阳部;螗,定母、阳部。定母双声,阳部迭韵,属双声迭韵通假。

3.通“堂” tang

[例] 《后汉书·延笃传》:“少从颍川唐溪典受《左氏传》,旬日能讽之。”注:“《风俗通》曰:‘吴夫概王奔楚,封堂溪,因以为氏。’……‘唐’与‘堂’同也。”唐通“堂”。

唐,定母、阳部;堂,定母、阳部。定母双声,阳部迭韵,属双声迭韵通假。

4.通“棠” tang

[例] 《诗·召南·何彼秾矣》:“何彼秾矣,唐棣之华。”唐棣,棠棣,木名。唐通“棠”。

唐,定母、阳部;棠,定母、阳部。定母双声,阳部迭韵,属双声迭韵通假。

5.通“蕩” dang

[例一] 《文选》枚乘《七发》:“浩唐之心,遁佚之志,其奚由至哉?”注:“唐,犹荡也。”浩唐,浩荡,广大的样子。唐通“荡”。

[例二] 李咸用《春沙集·春雨》:“湿尘轻舞唐唐春,神娥无迹莓苔新。”唐唐,荡荡。唐通“荡”。

唐,定母、阳部;荡,定母、阳部。定母双声,阳部迭韵,属双声迭韵通假。

- 上一篇:咸

- 下一篇:哥

唐táng

草名。蒙、女萝、菟丝子。《鄘风·桑中》一章: “爰采唐矣,沬之乡矣。”《尔雅·释草》:“唐、蒙,女萝。女萝,兔丝。”《本草纲目》李时珍〔释名〕:“菟丝子,唐蒙。”〔集解〕: “按宁献王《庚辛玉册》云: 火焰草即菟丝子,阳草也。多生荒园古道。其子入地,初生有根,及长延草物,其根自断。无叶有花,白色微红,香亦袭人。结实如秕豆而细,色黄,生于梗上尤佳。”一说:唐,蒙菜。毛《传》:“爰,于也。唐,蒙,菜名。沬,卫邑。”

唐

读音t·ang(ˊ),为ang韵目,属ang—iang—uang韵部。徒郎切,平,唐韵。

❶朝代名。

❷姓。

❸广大;浩荡。《汉书》:“浩唐之心”。

❹空;空虚;空白。

❺诸侯国名。

〗。

〗。 〗。

〗。

唐

〈隐〉旧时四川东部土布交易行指数目十。参“一、丁、万、中、本、百、利、妾、孩、唐”。

唐táng

❶(言谈等)虚夸,不切实际

△ 荒~。

❷朝代名。ɑ)公元618-907年,李渊所建。b)五代之一,公元923-936年,李存勗所建,史称后唐。

❸姓。

【注意】第五画一横向右要出头。以“唐”为偏旁的字有“塘、搪、糖”等。

唐

❶虚夸:~大无验。

❷空;徒然:~捐︱功不~捐。

❸同“煻”,烘焙:~花。

❹传说中的朝代名,尧所建。

❺朝代名,李渊所建,公元618—907,建都长安:~诗。

❻五代时十国之一,李昪所建,建都金陵,史称南唐。

❼五代之一,李存勗所建,建都洛阳,史称后唐。

○~突((一)乱闯;冒犯。(二)混充)︱颓(tui)~(精神委靡)︱荒~((一)思想、言行错误到使人觉得奇怪的程度。(二)行为放荡,没有节制)︱~突古人。

唐táng

❶ 不切实际,虚夸:荒唐│唐突。

❷ 朝代名。

❸ 姓。

唐

(1次) 指唐尧。古代传说中的帝王。下合矩矱于虞~《哀》

唐tang

唐棣 唐花 唐山 唐诗 唐突 荒唐 颓唐 唐老鸭 唐人街 唐三彩 唐宋八大家

唐táng

朝代,唐朝:今我师竟假借汉、~等年纪添缀,又有何难? (一·6)

“塘”的古字。

亦作“堂”。朝堂、宗廟或原野上的路。《詩·陳風·防有鵲巢》:“中堂有甓,邛有旨鷊。”毛傳:“堂,堂塗也。”《爾雅·釋宫》:“廟中路謂之堂。”漢·揚雄《羽獵賦》:“甘露零其庭,醴泉流其唐。”《文選·揚雄·<;甘泉賦>;》:“平原唐其壇曼兮,列新雉于林薄。”李善注引鄧展曰:“唐,道也。”

亦稱“女蘿”、“菟絲”、“菟蘆”、“玉女”、“松蘿”、“烏蘿”、“鴞蘿”、“複實”、“赤網”。旋花科植物菟絲子或大菟絲子的乾燥全草。莖色棕黄,多纏繞成團,葉多脱落,花簇生於莖節。主治吐血,崩漏,黄疸。始載於先秦典籍,漢以前即已入藥。《詩·鄘風·桑中》:“爰采唐矣,沫之鄉矣。”孔穎達疏:“唐,蒙,女蘿。”《爾雅·釋草》:“女蘿,菟絲。”《神農本草經·上經·兔絲子》:“[菟絲]一名菟蘆。生川澤。”三國魏·吳普《吳普本草·草木·菟絲實》:“[菟絲]一名玉女,一名松蘿,一名鳥蘿,一名鴞蘿,一名複實,一名赤網。”參閲明·李時珍《本草綱目·草七·菟絲子》。

唐

唐táng

一作“莫”或“衡山”。旧时北京地区镖行谓南 (方位)。

唐

中国的别称。唐盛时,声誉播及边疆及海外,故后世少数民族地区沿称中原为唐,国外则径称中国为唐。宋·程大昌《考古编·诗论十四》:“唐人用事于西,故羌人至今尚以中国为唐。”

中国【同义】总目录

九州神州中国华夏支那神州赤县神县禹域神华农土唐摩诃至那

唐táng

〖名词〗

一、朝代名。我国历史上强盛的封建王朝,公元618年—907年。李渊所建(21)。《柳子厚墓志铭》:曾伯祖奭,为唐宰相。——曾伯祖父名叫奭,担任唐朝的宰相。《书洛阳名园记后》:唐之末路是已。——唐朝的下场就是这样。《朋党论》:唐之晚年,渐起朋党之论。——唐末,逐渐兴起了朋党的论调。

二、古国名。在山西翼城西,为周成王所灭,后来作为其弟叔虞的封地(1)。《桐叶封弟辨》:乃封小弱弟于唐。——于是把小弟弟封在唐地。

三、指唐尧。传说中父系氏族社会后期的部落联盟领袖(3)。《高祖功臣侯年表》:《尚书》有唐、虞之侯伯。——《尚书》记载有唐尧、虞舜时的侯伯后代。《送孟东野序》:其在唐虞。——在唐尧、虞舜时代。《亲政篇》:唐虞之时。——唐尧、虞舜时代。

四、《诗经·国风》之一(1)。《季札观周乐》:为之歌《唐》。——为他歌唱《唐风》。

五、姓(1)。 《钴潭西小丘记》:唐氏之弃地,货而不售。——这是唐家废弃的土地,要卖却卖不掉。

唐táng

❶ 大话。《庄子·天下》:“谬悠之说,荒~之言。”

❷ 大,广大。枚乘《七发》:“浩~之心,通佚之志,其奚由至哉?”《论衡·正说》:“~之为言荡荡也。”

❸ 空虚。《庄子·田子方》:“彼已尽矣,而女求之以为有,是求马于~肆也。”

❹ 古时朝堂或宗庙门内的大路。《诗经·陈风·防有鹊巢》:“中~有甓,邛有旨鹝。”(甓pì:砖。)

❺ 朝代名。❶ 帝尧时的封号,后人以为朝代。

❷ 李渊灭隋后建立的唐朝。公元618—907年。

❸ 五代时李存勖所建。史称后唐。公元923—936年。

❹ 五代时十国之一,李昇所建,史称南唐。公元937—975年。

唐*tang

CCC6

❶朝代名:公元618年,李渊在关中称帝,国号唐,定都长安(今西安)。907年为朱温所灭。共历二十帝。2.公元923年,李存勗继后梁称帝,国号唐,史称后唐。936年禅位后晋。共历四帝。3.公元937年,李昇于金陵(今南京)称帝,国号唐,史称南唐。975年,为宋所灭。共历三帝。4.传说中古帝尧政权的称号。

❷〈文〉大话:荒~之言(《庄子》)。

❸〈文〉广大的样子:浩~之心(《文选》)。

❹〈文〉空;空虚:是求马于~肆(《庄子》)。

❺〈文〉庙中或庭院中的道路。

❻姓。

广大

广(广巨;广长;浩广) 博(博大) 唐(唐唐) 芒 漠 恢 砀汪 滂(滂浩;沛滂) 廓(廓恢)洋 褒 扈(扈冶) 溥(溥将) 蒙(蒙涌) 普 亶 弘大 旷大殷大 旁薄 旁魄 闳诞 鸿鸿 旷荡 寥豁 实实

广而大:扈扈

宽阔广大的样子:恢恢

辽阔广大:辽旷

辽阔广大,无边无际:浩瀚无涯 浩无涯际 浩汗无涯

广大无边:汗漫 磻礴

非常广大:恢恢

极其广大:无始无边

广大的样子:皓(皓旰) 陶(陶陶) 滔荡 荡荡 薄薄(~之地) 瀚漫 瀚灏 斥斥 訏訏 杅杅 圹圹 滔荡 鸿溶 昧莫 漭泱 漭瀁 漫汗 盘桓 央央 浪莽 莽然 轧盘 軮轧 泱漭 泱莽 恢炱 恢胎 恢台

深远广大的样子:胶葛

辽阔广大的样子:辽廓

广大无边的样子:漭荡 溟漭 浩浩 磅礴 广潒

迷漫广大的样子:鸿蒙 鸿昧 鸿灵

(面积或空间宽阔:广大)

另见:大 宽广

朝代

朝(王朝;皇朝;唐~) 代(明~;清~) 时(宋~)

中国朝代名:夏(夏朝) 商(商汤;殷商) 周(东~;西~) 秦 汉(东~;西~) 魏 蜀 吴 晋(西~;东~) 宋 齐 梁 陈隋 唐 辽 金 元 明 清

一个朝代:一朝 一姓

一个君主统治的时期:朝(康熙~)

过去的各个朝代:历代 历朝 历政历叶

以前的朝代:前代 曩叶

前一个朝代:前朝

被本朝战胜而灭亡的朝代:胜朝 胜代

在位皇帝的朝代:当代

当时那个朝代:当朝 本朝 国朝

尊称本朝:圣朝

历史上的各个朝代:累朝

政治清明的朝代:治朝

兴盛的朝代:熙朝 盛朝

两个不同的朝代:云鸟

更换朝代:更姓 易姓 迁鼎 鼎革 改朝换代 更姓改物 改元正位 改元正号 改姓易代 改朝换姓

帝王初即位改元:履端

更易朝代或年代:换代 过手

(建立国号的君主统治的整个时期:朝代)

另见:宫殿 皇帝 朝廷

唐táng

徒郎切,平唐。

❶广大,宽广。扬雄《羽猎赋》:“平原~其壇曼兮,列新雉于林薄。”

❷庭中或庙中的道路。扬雄《羽猎赋》:“甘露零其庭,醴泉流其~。”

❸白白,徒然。王安石《再用前韵寄蔡天启》:“昔功恐~捐,异味今得馌。”

唐

通“溏 。

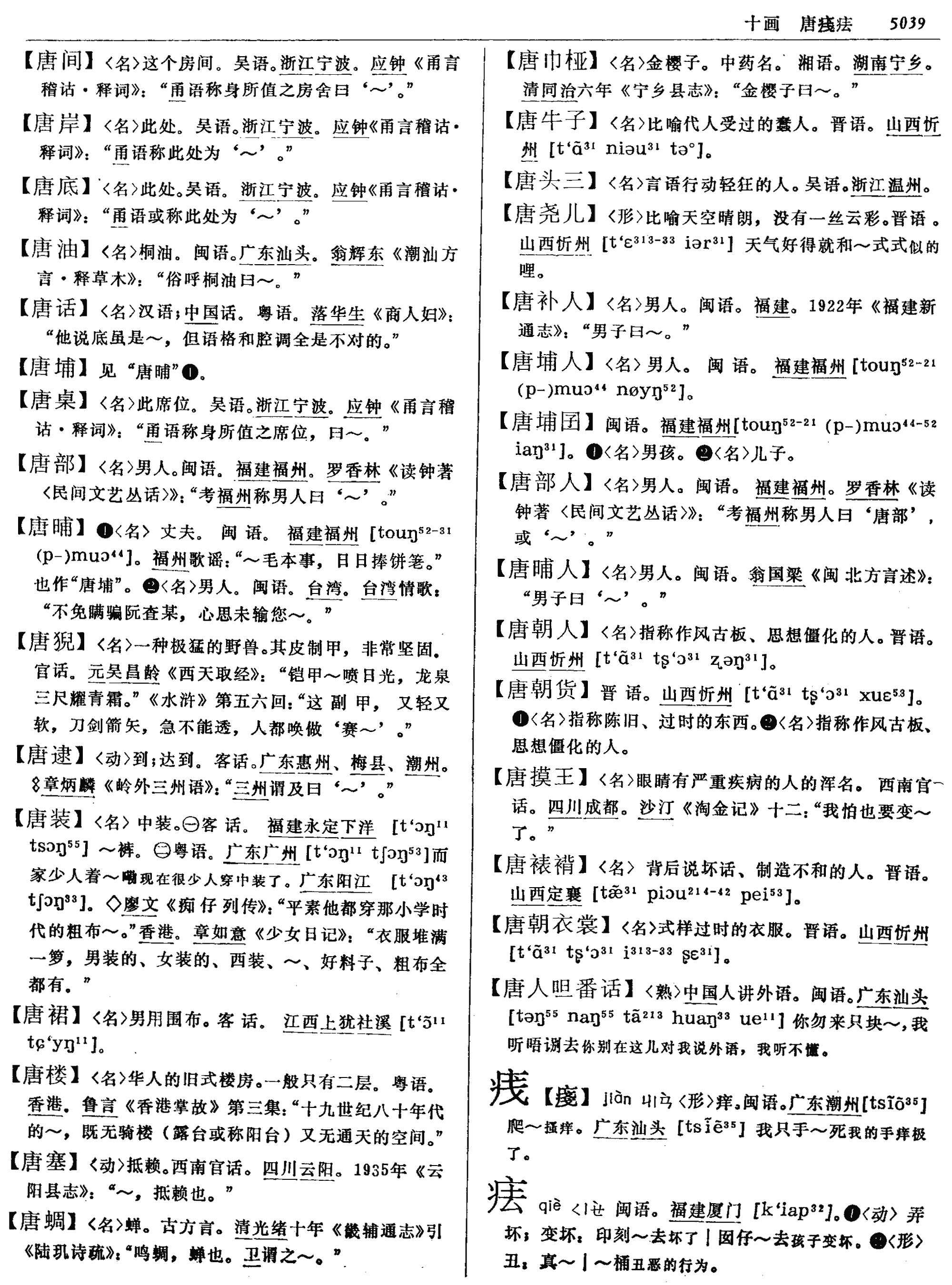

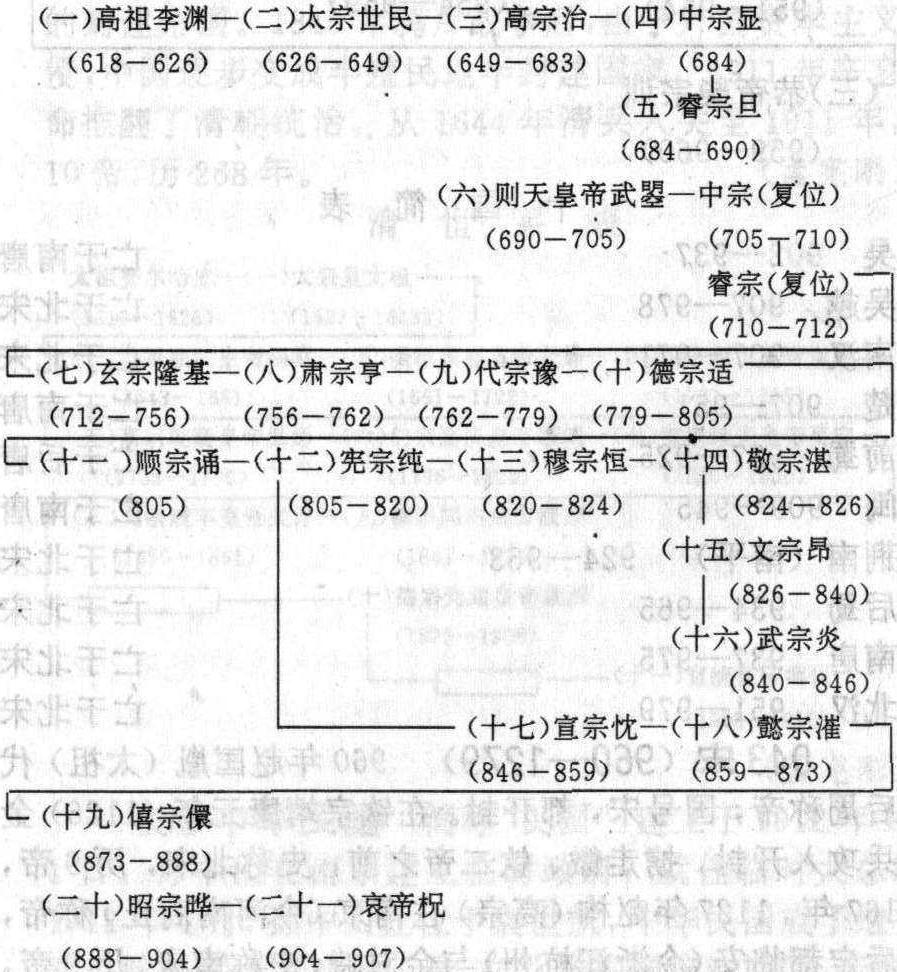

041 唐618—907

617年太原留守李渊父子起兵,攻占长安 (今陕西西安),据有关中。618年隋炀帝在江都(今江苏扬州)被杀。李渊在长安称帝,国号唐,定都长安。唐朝前期,国势空前强盛,为世界头等强国。755年发生安史之乱,国势逐渐颓败。874年爆发农民大起义。907年朱温杀哀帝,唐亡。历20帝,290年。

唐 世 系 表

唐Tang 618-906

中国封建社会的一个统一王朝,是继汉代之后中国封建社会的第二个鼎盛时期。隋末,农民起义如火如荼,豪强军阀拥兵割据,隋政权岌岌可危。太原留守李渊与次子世民等乘机反隋,挥兵南下,转而西入关中,占领长安。隋大业十四年(618)五月,李渊称帝,建唐王朝,年号武德,都长安。建国后,以关中为根据地,扫平诸雄,逐渐统一了全国。武德九年(626),李世民发动“玄武门之变”杀死太子建成和齐王元吉,登上太子之位,不久又即帝位,改元贞观,是为唐太宗。太宗统治的23年,注意吸取隋亡的历史教训,为唐朝成为统一的、多民族的、疆域辽阔的和繁荣富强的世界帝国奠定了坚实的基础,因而被史家誉为“贞观之治”。唐朝可以以“安史之乱”为界划分为前后两个时期。前期国力从恢复走向发展,并达到全盛。各种制度和措施在魏晋南北朝以来长期发展的基础上得到调整和完善,中央集权逐渐加强,边疆逐步开拓和巩固,国际交流日益扩大。后期中央集权逐渐削弱,割据势力和离心倾向日渐增长,各种制度处于大变革中,有些带根本性的变化具有划分历史时代的意义,经济中心的南移过程已经实现,文化发展达到高峰。

唐前期继续推行均田制,凡18岁以上、60岁以下的普通男子各受永业田20亩,口分田80亩;官员按品级、勋官按勋级、其他百姓按类别(老、寡、道、冠、僧尼等),可受多少不等的田地。课役制度则以租庸调为正税,辅以地税、户税,此外还有杂徭和色役,征收对象主要是授田民户的课丁(即18岁以上、60岁以下的丁男)。人民的赋役负担比前代有所减轻,通过输庸代役,国家对劳动人民的人身依附关系进一步松弛。唐前期政治制度进一步确立以三省六部为中枢行政机构的官僚体系,以御史台为中央最高监察机构,以九寺五监为事务机构,地方行政实行州、县二级,并逐渐向道、州、县三级过渡。军事制度以府兵制为主体,辅以部分征募之兵,以应付戍卫或征战的临时需要。法律制度方面,以律、令、格、式构成完整的封建法典体系,永徽年间修订的《永徽律》12篇和《律疏》30卷,成为中国现存最早而又最完整的封建成文法典。学校和科举制得到较大发展,各级学馆生徒盛集,每年应举的士子多达数千乃至上万人,进士、明经二科最为重要,尤其是进士科,逐渐成为高官人选的主要来源,在选官制度中起了导向作用。太宗和武则天通过大兴科举,修订《氏族志》、《姓氏录》等,进一步抑制和打击了旧门阀士族的势力,为庶民地主参加统治集团拓宽了门径。由于对边疆各族采取平定边患,安抚降众,设羁縻州府、德化和亲等方式,前期疆土得到开拓,民族矛盾得到缓解和消除,呈现四海一家的景象。唐朝在玄宗开元、天宝年间达到全盛,是当时世界上人口众多、幅员辽阔, 最先进、最文明、最富庶、最强大的大帝国。

唐朝帝系表

“安史之乱”(755—763)是唐由盛而衰的转折点。唐后期的一系列变化不少都萌肇于前期, 但在后期才明朗化或制度化。开元、天宝之际土地兼并已日益加剧, 均田制和租庸调制已名存实亡, 德宗建中元年(780),开始实行两税法,改变以人身为本的征收赋役的原则, 而以财产 (主要是土地) 作为征收的基本对象, 完成了封建税制的一大变革, 适应了土地占有状况。中央官制的三省六部地位逐渐下降, 权力逐渐被分割、侵夺, 新兴的使职差遣取而代之, 逐渐形成新的官制体系, 选举制度亦随之进行了新的调整。府兵制废弛, 代之以募兵制。边地设立的节度使, 逐渐集军、政、财大权于一身, 再加上复杂的边疆形势、民族关系、政治矛盾,终于酿成“安史之乱”。安史之乱后,内地也遍置节度使,逐渐形成藩镇割据的局面。宦官专权、牛李党争、南衙北司之争和藩镇割据, 构成了唐后期政治的主要特色, 一系列重大事件都与这几者有密切关系, 或由此而引发的, 表明唐中央集权日趋削弱, 政局日趋混乱, 统治日趋腐朽。劳动人民在土地兼并加剧、科敛加重、灾荒连年的重压下, 终于奋起反抗。僖宗乾符二年 (875), 爆发了震撼唐王朝统治的农民大起义。广明元年(881)起义军领袖黄巢率众攻入长安,建立大齐政权。在起义的巨潮冲击下,唐王朝内外矛盾并发, 终于彻底崩溃。开平元年(907),朱温灭唐,建后梁,开始了五代十国的历史时期。唐历22帝, 共290年。

隋唐是个完整的历史时期, 是个开放、壮阔、气魄恢宏的历史时期, 在中国封建社会历史中是个承前启后的时期。当时的中国是亚洲各国经济文化交流的中心, 并对世界历史发展施以深远的影响。汉族和各少数民族共同创造了唐代辉煌的文化,文、史、诗、绘画、雕塑、乐舞等都有较高的成就。唐代的社会经济、商业贸易、城市都呈现了高度繁荣, 完成了经济中心的南移。唐朝的疆域超过了秦汉, 东、南到海, 西到咸海, 北到贝加尔湖和叶尼塞河上游, 东北到外兴安岭以北和鄂霍次克海, 西南到云南、广西。

唐

朝代名。公元618年由李渊开创历高祖李渊、太宗李世民、高宗李治、中宗李显、睿宗李旦、武则天之周朝、玄宗李隆基、肃宗李亨、代宗李豫、德宗李适、顺宗李诵、宪宗李纯、穆宗李恒、敬宗李湛、文宗李昂、武宗李炎、宣宗李忱、懿宗李漼、僖宗李儇、昭宗李晔、哀帝李柷等21帝,至公元907年,历时289年。唐代是中国历史上政治体制完善,经济发达,文化先进,疆域完整的一代,其许多先进的管理体制被以后历代效仿。

唐618—907年

朝代名。隋末农民起义后期,豪强军阀拥兵割据,隋王朝摇摇欲坠。太原留守李渊与次子世民等乘机反隋,挥师南下,转而西入关中,占领长安。隋大业十四年 (618) 五月李渊称帝,建唐王朝,年号武德,都长安。其后,以关中为根据地,扫平诸雄,逐渐统一了全国。武德九年 (626) 李世民发动 “玄武门之变”,杀死太子建成和齐王元吉,登上太子宝座,不久即帝位,改元贞观,是为唐太宗。太宗在位23年间,注意吸取隋亡的历史教训,为唐代成为统一的多民族的繁荣富强的世界帝国奠定了坚实的基础,因而被史家誉为“贞观之治”。唐朝以 “安史之乱” 为界划分为前后两个时期。前期国力从恢复走向发展。继续推行均田制,凡18岁以上,60岁以下男子均受永业田20亩,口分田80亩; 官勋按品级、勋级; 其他百姓按类别 (老、寡、道、僧尼等) 可受多少不等的田地。课役制度则以租庸调为正税,辅以地税、户税,此外还有杂徭和色役。征收对象主要是授田民户的课丁。人民的赋役负担较前代减轻,人身依附关系进一步松弛。职官制度进一步确立以三省六部为中枢行政机构的体系,以御史台为中央最高监察机构,以九寺五监为事务机构。地方行政实行州、县二级,并逐渐向道、州、县三级过渡。军事制度以府兵制为主体,辅以部分征募之兵,以应付戍卫或征战的临时之需。法律方面以律、令、格、式构成完整的封建法典体系,永徽年间修订《永徽律》 12篇和《律疏》30卷,成为中国现存最早而又最完整的封建成文法典。学校和科举制得到较大发展。太宗和武则天通过大兴科举,修订《氏族志》、《姓氏录》等,进一步抑制和打击了旧门阀士族势力,为庶民地主参政拓宽了门径。由于对边疆各族采取平定边患,安抚降众,德化和亲,设羁縻州府等方式,唐前期疆土得到开拓,民族矛盾解除,呈现四海一家的景象。唐王朝在玄宗开元、天宝年间达到全盛,是当时世界上人口众多、幅员辽阔,最文明富庶的强大帝国。然而,由于府兵制废弛,代之以募兵制; 边地设节度使,逐步集军、政、财权于一身,再加上复杂的边疆形势、民族关系、政治矛盾,终于酿成 “安史之乱” (755—763)。开元、天宝之际土地兼并已趋急骤,均田和租庸调制名存实亡,德宗建中元年 (780)颁行两税法,改变以人身为本的征收赋役的原则,而以财产 (主要是土地) 作为征收的基本对象,完成了封建税制的一大变革。中央官制的三省六部地位下降,权力被分割、侵夺,新兴的使职差遣取而代之,逐渐形成新的职官体系。宦官专权、牛李党争、南衙北司之争和藩镇割据,构成了唐后期政治的主要特色,一些重大事件都与这几者密切关连,或由此而引发。唐王朝日趋衰败。僖宗乾符二年 (875)爆发了黄巢起义,攻入长安建立大齐政权。唐王朝内外矛盾并发,终于彻底崩溃。开平元年 (907) 朱温灭唐,建后梁,开始了五代十国的历史时期。

唐618—907Tang

朝代名。中国封建社会历史上第二个鼎盛时期,是当时世界上最强大、昌盛和文明的国家,对周围各国有深远影响。隋王朝在农民大起义的冲击下土崩瓦解,隋太原留守李渊父子乘机起兵,占据长安(今陕西西安),大业十四年(618),隋炀帝于江都(今江苏扬州)被杀后,李渊称帝,国号唐,建都长安。武德七年(624)统一全国。唐前期,封建国家的各项制度措施在承袭隋制的基础上进一步发展调整。武德七年颁行均田令和租庸调法,男18岁以上,60岁以下各受永业田20亩,口分田80亩;老男、病残、寡妻妾、僧尼、道冠、工商业者和各级官僚各有数量不等的受田;在一定条件下允许土地买卖。以均田为基础,租庸调按21岁以上、60岁以下的丁男征收。一般妇女不再受田,不负担赋役。输庸代役不再有年龄限定,租庸调外还征收少量地税户税等,和隋代比较农民负担有所减轻。政治制度方面三省六部的中央官制进一步完备,三省分掌草拟诏命、审议封驳和政令执行;御史台掌监察,九寺五监负责具体事务。地方机构仍为州县两级。太宗时始以他官加衔充任宰相,又分全国为十道监察区。宰相权力进一步削弱,中央集权进一步加强。军事制度以兵农合一的府兵为主,府兵选财富、力强、家庭人口多者充当,自备兵器衣粮。分驻全国的府兵统属中央十二卫。兵府将领虽掌军队,但没有调兵和统兵作战的权力,遇有战争辅以募兵,对军队的控制加强。在法律制度方面,封建国家的最高法典由律、令、格、式构成。唐律在隋律的基础上删繁就简,变重为轻,高宗时颁行的《永徽律疏》成为后来历代封建政府制订刑律的典范。在选拔官吏方面,发展学校,扩大科举,为庶族地主参政提供途径,达到了笼络庶族地主分子、扩大统治基础的目的。对外关系方面,以武力和安抚、和亲并用的策略,解除边患,开拓疆土,同时兼容并蓄,发展各民族宗教和文化。唐前期,尤其太宗统治时期,君臣以隋为鉴,实行轻徭薄赋,政治清明,社会安定,经济得到较快的恢复和发展而享有“贞观之治”的称誉。玄宗开元时期唐王朝达到了全盛时期,公私仓廪丰实,米价低廉稳定,“四海之内,高山绝壑,耒耜已满”(《元次山文集》卷七《问进士·第三》)。手工业、商业也有很大发展,社会生产力有所提高。人口从唐初年的200多万户发展到900多万户。对外经济文化交流广泛,科技、艺术、文学、史学等方面都取了前所未有的成就。统一多民族的唐王朝国势强盛,疆域广阔,东接日本、朝鲜,西接伊朗、印度,北到蒙古大漠以北,南到南洋群岛。唐前期经济发展的同时土地兼并也在发展,自唐中期始均田制日趋瓦解,租庸调和府兵制也随之遭到破坏,开元时边要地区开始募兵设置军府,节度使总揽军务,内地兵力相对空虚,加之统治集团内部矛盾的发展,天宝十四年(755)爆发“安史之乱”,成为唐朝由盛而衰的转折点。唐后期中央力量削弱,各藩镇节度使拥兵自重,形成藩镇割据局面;宦官受到信任,发展为宦官专权,以至皇帝的废立生杀都受其控制,并由此引发朝官与宦官的矛盾斗争,即南衙(朝官衙门)北司(宦官机构)之争;朝官间又有长达40余年的牛李朋党之争,唐国力逐渐削弱,北部、西北、西南领土大量丧失。德宗时颁行了以地税、户税为基础制订的两税法,改按丁征税为按田亩资产征税,这一封建赋税制度上的变化,虽是一种进步,却也标志着土地兼并的加剧。唐末政治黑暗腐败,战乱不止,赋役繁重,土地高度集中,阶级矛盾日益激化,乾符二年(875)终于爆发了王仙芝、黄巢领导的大规模农民起义。天祐四年(907)唐宣武节度使朱全忠(朱温)废哀帝,自立建后梁,唐亡。唐王朝共290年,历22帝。

唐táng

❶虚夸。如:唐大无验。

❷徒然。如:功不唐捐(功夫不白费)。

❸朝代名。传说中的唐朝为尧所建,公元618~907年的唐朝,为李渊、李世民所建。

❹姓。

唐

唐代州郡并称。为加强对州郡的监督管理,太宗贞观十年(636),又依山河形势分天下为10道,玄宗时增为15道。湖南地区分别属于江南西道(治洪州,今江西南昌市),黔中道 (治黔州,今四川彭水县),共置14州郡和1个羁縻州,辖56县。江南西道所辖潭州长沙郡、衡州衡阳郡、岳州巴陵郡,澧州阳郡、朗州武陵郡、郴州桂阳郡、永州零陵郡等7州郡,为隋故州郡。此外,以隋长沙郡邵阳县地置邵州邵阳郡,以隋零陵营道、永阳2县地置道州江华郡,治宏道(今道县)。因而在今湖南境内,共辖9郡。黔中道在今湖南地区辖5州郡和1羁縻州,均为隋代之沅陵郡析置。即辰州卢溪郡,治沅陵; 锦州卢阳郡,治卢阳 (今麻阳县地)叙州潭阳郡,治龙檦 (今黔阳县); 奖州龙溪郡,治峨山 (今新晃县地); 溪州灵溪郡,治大乡(今龙山县); 晃州,羁縻州,治所在今新晃县凉伞。所属56县中,有28县为隋故县: 即长沙、湘潭(衡山改)、益阳、衡阳、常宁 (新宁改)、耒阳 (洡阴改)、巴陵、华容、桥江(沅江改)、湘阴 (省罗县并入)、澧阳、安乡、石门、慈利、武陵、龙阳、郴、义昌 (卢阳改)、临武、资兴 (晋兴改)、邵阳、宏道(永阳改)、延唐(营道改)、零陵、沅陵、龙标(龙檦改)、大乡等28县。其余28县为新增和复置,即为:湘乡 (今市地)、浏阳 (今市地)、衡山 (今县及衡东、安仁县地)、攸(今县地)、茶陵(今县及炎陵县地)、昌江(今平江县地)、义章(今宜章县地)、平阳(今桂阳、嘉禾县地)、高亭(今永兴县地)、蓝山 (今县地)、武冈 (今武冈、洞口、新宁、城步县地)、延唐(今宁远县地)、江华 (今县地)、大历(今新田县地)、祁阳 (今祁阳、祁东县地)、永明 (今江永县地)、卢溪(今泸溪、花垣县及吉首市地)、溆浦 (今县地)、麻阳 (今麻阳、凤凰县地)、卢阳 (今麻阳县西南)、洛浦(今保靖县地)、渭阳 (今凤凰县地)、招谕(今麻阳县东北及凤凰县地)、朗溪(今洪江市及靖州、会同、通道县地)、潭阳 (今芷江县及怀化市地)、峨山 (今新晃县地)、渭溪 (今新晃、芷江县地)、三亭(今保靖、古丈县地)共28县。唐初于各要地设总管府,由军事长官兼领若干州郡行政。湖南置有潭州总管府,领潭、衡、永、郴等州; 巴 (岳)、澧、朗、辰诸州隶于荆州大总管府。武德七年(624),改总管府为都督府,巫 (叙)、业(奖)、锦、溪、辰5州和羁縻晃州隶黔州下都督府。景云二年,曾升辰州为都督府,督锦、业、巫3州,开元二十七年 (739)废。唐时各道置军府 (折冲府),军府多集中于京师、关中,湖南仅有潭州一折冲府,称长沙府。天宝末年,唐于各地设置一批防御使、团练使、观察使,后多升为节度使,同湖南有关的主要有3个观察、节度使: 肃宗至德二年(757),曾于衡州置防御使,后废。代宗广德二年 (764),置湖南都团练守捉观察处置使,简称湖南观察使,仍住衡州,领衡、潭、邵、永、道5州。“湖南”之名由此始。大历五年(769),湖南观察使徙治潭州,僖宗中和三年 (883),湖南观察使升为钦化军节度使,光启元年(985),又改为发军节度使。乾元二年 (758),置澧、朗、溆都团练使,治澧州,两年后废。昭宗光化元年(898),置武贞军节度使; 治澧州,领澧、朗、溆3州。至五代更名武平军节度使。玄宗开元二十六年 (735),于黔州置五溪渚州经略使。天宝十四年 (755),五溪经略使增领守捉使。大历四年 (769),升置辰、溪、巫、锦、业五州都团练守捉观察处置使,治辰州。大历十二年,改名黔州经略招讨观察使,移治黔州,所领州郡中,辰、溪、溆、奖、锦5州在湖南境内。昭宗大顺元年(890),黔州观察使易号武泰军节度使。此外,岳州先后隶属衡州防御使、荆南节度使。乾元元年,于鄂州 (今武汉市)置鄂岳都团练守捉使。后岳州又先后改隶荆南节度使、鄂州观察使、武昌军节度使。

唐

中国历史上繁荣强盛的朝代。武德元年至天祐四年(618年~907年)隋末农民战争中,隋朝大官僚李渊、李世民父子于大业十三年(617年)从太原起兵,进军关中,同年底,攻克长安。武德元年(618年),李渊在长安称帝,定国号唐,仍以长安为都城。李渊即唐高祖。唐建立后,一方面镇压农民起义,一方面平定地主武装割据势力。至贞观二年(628年),基本统一全国。唐朝最强盛时,其疆域东、南临海,西邻伊朗,西北达到里海,东北至日本海和库页岛。

唐初,围绕皇位继承问题,发生斗争。武德九年(626年),李世民发动玄武门之变,夺得帝位,改元贞观。李世民即唐太宗。贞观年间,采取各种措施加强中央集权,修明政治,安定社会:在中央职官上,进一步完善三省六部制(唐以中书、门下、尚书为三省,吏、户、礼、兵、刑、工为六部),并设政事堂会议,进一步削弱相权。在地方职官上,实行州、县二级制,州设刺史,县设县令;县以下的地方组织为乡、里、保、邻。十年(636年),为加强中央对地方的控制,把全国划分为10道,至开元二十一年(733年),改为15道。军事上,沿袭隋制,实行府兵制度。刑律上,以《开皇律》为蓝本,修订《唐律》,贞观十一年(637年)颁行全国。至高宗时,撰定《唐律疏议》,解释律令条文,这是中国现存最早的一部成文法典。为提高皇族地位,唐太宗下令修《氏族志》,以皇族为第一等,进一步打击了门阀旧族。唐朝的学校,中央设国子、太学、四门、律学、书学、算学等,地方设州、县学校,并有私学。科举分常举、制举两种,以常举为主,主要科目为明经、进士两科。在民族关系上,将文成公主嫁给吐蕃首领松赞干布,同边疆各族保持和睦友好的关系。唐太宗统治时期,还注意以亡隋为戒,缓和社会矛盾,实行轻徭薄赋政策;善于用人,注重纳谏;政治较为清明,社会经济恢复迅速,被史书赞誉为“贞观之治”。

唐太宗死后,高宗即位,以后权力逐渐转入其皇后武则天之手。载初元年(690年),武则天改唐为周,自称圣神皇帝,以洛阳为神都。武则天执政期间,任用酷吏,残酷镇压反对派;修订《姓氏录》,大量选用庶族地主做官,提高庶族出身官员地位;进一步发展科举制,扩大选官范围,提倡人才自荐;注重发展农业生产。这些措施,推动了当时政治、经济的发展。但在她统治期间,放纵武氏集团作恶,奢侈浪费严重,统治阶级日益腐化,土地兼并加剧,阶级矛盾不断激化。

武则天去世后,唐朝政局动荡混乱,多次发生政变。至712年唐玄宗即位,政局遂得安定。玄宗统治前期,任用干练正直官员为相,针对时弊进行改革,如裁汰冗官,整顿吏治,抑制食封贵族,裁减僧尼,改革赋税,清查户口,实行募兵制,重视发展农业等等。因此,社会安定,经济文化日益繁荣,唐朝进入全盛时期,史称“开元之治”。玄宗统治后期,政治日益腐败,统治阶级内部矛盾尖锐,节度使势力膨胀。天宝十四年(755年),爆发“安史之乱”,给社会造成巨大破坏,黄河流域受害尤重。中央集权大为削弱,唐朝从此由盛转衰。

社会经济 农业方面,前期实行均田制和租庸调法,耕地面积扩大,农业人口增加,广泛兴修水利工程,农具不断得到改进,仓储充实,物价稳定。后期,土地兼并加剧,均田制遭破坏,地主庄园普遍出现。唐政府采取各种措施解决财政危机,建中元年(780年)推行两税法,对赋税制度作了重大改革。唐朝的手工业,分官营、私营两类。纺织、冶铸、制瓷等部门有较显著的发展: 丝织品质量提高,种类繁多,棉布产量不断增加; 各类金属冶铸工场大量增多,铸造技术达到新水平; 瓷器生产中,白瓷、青瓷最为著名,并创造出新的珍品——唐三彩。商业上,长安、洛阳是全国最大的商业都市,中外商贾云集,农村集市贸易有了发展,商人阶层愈加庞大。城市中实行坊、市制度。唐朝后期,南方经济发展从总体上超过了北方: 江南粮食生产已居全国首位,曲辕犁代替了直辕犁; 纺织、造纸、造船、茶叶等都有突出发展; 扬州、益州、杭州、广州、泉州、明州等成为繁华的商业都市,夜市开始出现,商业活动逐渐突破了坊、市界限,柜坊、飞钱应运而生。

思想、文化、科技 各种宗教盛行; 官修正史制度得以确立,史学著作丰富; 文学中,诗歌成就最为突出,古文运动的发展,使一种新散文体代替了骈文,文体、文风和文学语言更加适应时代要求; 艺术上,雕塑、绘画、书法、音乐、舞蹈等都有不少杰作; 天文学上,僧一行在世界上首测子午线,修订 《大衍历》 ,并首先发现恒星位置移动现象; 医学上,孙思邈著有 《千金方》 ,苏敬等人修 《唐新本草》 ; 印刷术上,雕版印刷得到发展。涌现出一大批卓有成就的思想家、文学家、艺术家、史学家、科学家、诗人和佛教学者。唐代在当时国际上享有很高声望,是中国历史上对外经济文化交流最为频繁的时期之一。

唐代后期,统治阶级内部斗争激烈,出现藩镇割据、宦官专权、朋党倾轧等现象。这一时期,土地兼并剧烈,赋税征收繁苛,广大农民丧失土地,纷纷破产,阶级矛盾日益激化。乾符元年(875年)爆发了王仙芝、黄巢农民大起义。起义历时10年,转战10余省,曾于广明元年(880年)攻占长安,给唐统治者以沉重打击。黄巢起义虽然在中和四年(884年)被镇压下去,但唐王朝从此名存实亡。天祐四年(907年),宣武节度使朱全忠篡唐而起,自立为帝,唐朝灭亡。自唐高祖李渊于武德元年(618年)建国,历经高祖李渊、太宗世民、高宗治、中宗显、睿宗旦、武则天曌、玄宗隆基、肃宗亨、代宗豫、德宗适、顺宗诵、宪宗纯、穆宗恒、敬宗湛、文宗昂、武宗炎、宣宗忱、懿宗漼、僖宗儇、昭宗晔、哀帝柷,凡21帝,共存在290年。

唐tánɡ

Ⅰ ❶ (唐朝) the Tang Dynasty (618- 907): ~ 诗 Tang poetry

❷ (姓氏) a surname: ~ 甄 Tang Zhen Ⅱ ❶ (虚夸) exaggerative; bombastic; boastful: ~ 大无验 too exaggerative to check

❷ (空; 徒然) in vain; for nothing: 功不 ~ 捐。 All efforts are not made for nothing.

◆唐代四科 the four medical departments in the Tang Dynasty; 唐棣 {植} Chinese bush cherry; a kind of white poplar; 唐[棠]棣之花 celebrating brothers' reunion; 唐杜 a surname; 唐宁街 Downing street; 唐人街 Chinatown; 唐三彩 tri-coloured glazed pottery of the Tang Dynasty; 唐山 Tangshan (in Hebei Province); a surname; 唐诗 poetry of the Tang Dynasty; 唐孙 a surname; 唐突 [书] rude; offensive; brusque; 唐突西施 offend the most beautiful (girl); play down the beautiful in order to make the ugly more conspicuous; intrude a woman unceremon ̄ iously; 唐哉皇哉 magnificent in scale [scope] and grand in momentum; stately impressive

唐

国名。西周时所封,“汉阳诸姬”之一。后人或说是唐尧之裔,祁姓,不确。春秋早期之后,沦为楚之附庸。春秋晚期,唐、楚关系破裂。公元前506年,参与吴师入郢之役,次年为楚所灭。其故城所在,主要有三种说法:(1)今湖北随州市西境、涢水西(北)岸的涢阳镇至环潭一带。(2)今随州市西北80里的唐县镇。(3) 今河南唐河县南境。

唐

古国名。周成王封弟叔虞置,在今山西翼城县西。

唐

❶即陶唐氏,古史传说中远古部落名。都于平阳(山西临汾县西南)。尧为其首领。《史记·五帝本纪》:“帝尧为陶唐,帝舜为有虞。”

❷古国名。(1)相传是尧的后裔。祁姓。周武王时作乱,成王灭之并封与其弟太叔虞。地在今山西翼城县南。(2)在今湖北随县西北唐城镇。姬姓。属楚之小国,春秋时灭于楚。

❸朝代名, 大业十三年(617),在农民大起义的打击下,隋朝已土崩瓦解。李渊(即唐高祖)乘机从太原起兵,攻克长安(陕西西安)。次年,他代隋称帝,国号唐,改元武德,建都长安。后来,唐以洛阳(今属河南)为东都,通称“二京”。唐朝疆域最盛时,东北曾在到达日本海,南部至今云南、广西和越南北部,西北曾到达里海,北部曾至今贝加尔湖和叶尼塞河上游。据开元二十八年统计,全国有郡、府三百二十八,县一千五百七十三。天宝十三年(754)户口最盛,计有户九百六十一万九千二百五十四, 口五千二百八十八万另四百八十八(据《旧唐书》)。中期以后政治腐败,赋役繁重,战乱迭起,阶级矛盾激化,末年爆发了王仙芝、黄巢领导的农民大起义。天祐四年(907),后梁朱温灭唐。唐共历二十帝,凡二百九十年。(参考图287—299)

唐

| 封 爵 | 分九等:王(食邑万户,正一品)——嗣王、郡王(食邑五千户,从一品) ——国公(食邑三千户,从一品)——开国郡公(食邑二千户,正二 品)——开国县公(食邑千五百户,从三品)——开国侯(食邑千户, 从三品)——开国县伯(食邑七百户,正四品上)——开国县子(食邑 五百户,正五品上)——开国县男(食邑三百户,从五品)。 |

| 勋 官 | 贞观十一年(公元637年)制,分十二等:上柱国(十二转)——柱 国(十一转)——上护军(十转)——护军(九转)——上轻车都尉 (八转)——轻车都尉(七转)——上骑都尉(六转)——骑都尉(五 转)——骁骑尉(四转)——飞骑尉(三转)——云骑尉(二转)—— 武骑尉(一转)。 |

| 外命妇 | 唐外命妇的称号有:大长公主,长公主,公主,郡主,县主,王妃, 国夫人,郡夫人(三品以上母妻),郡君,县君,乡君。 |

唐táng

❷ 冯

❹ 云散高

唐

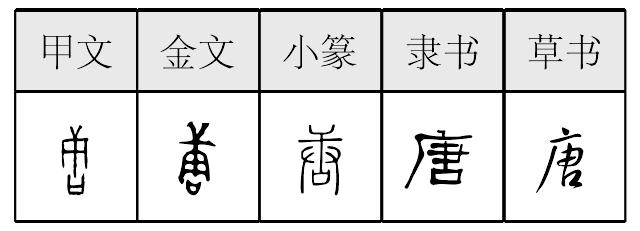

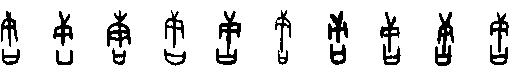

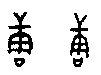

唐,甲骨文作

,金文作

,金文作 ,《説文》古文作

,《説文》古文作 ,小篆作

,小篆作 。

。

从口,庚聲。《説文》解爲大言。卜辭多用作商王之名,文獻作 “湯”,即大乙。又或用作地名。銘文或用作商王之名,即“湯”。又或用作方國名、人名。

秦簡牘文作 ,篆勢猶存。

,篆勢猶存。

唐táng

(甲)

(甲)  (金)

(金)

甲骨文为象形字。郭沫若说像手摇的乐器,有似于拨浪鼓。也有学者说像古代打谷场上的风车,与康、庚同源。庚,是风车的侧视图;唐,上为庚,下面的“口”是盛谷米的箩筐;康,即糠,是风车扬弃的空壳。唐与康(糠)字形相仿,字义可相通。(参见《字源谈趣》129页)“唐”也有空、虚义,如“荒唐”。《说文》:“唐,大言也。”后借作专用名词。作声符生成的字有:

táng

糖(糖果)

塘(池塘)

搪(搪塞)

瑭(一种玉)

螗(古书上指一种较小的蝉)

191.趣談“唐”字

唐,從口庚聲,原指大水塘,塘本字。後借爲姓氏,借爲國名。

唐.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆táng

篆táng

[庚(康省,聲符) +口(池塘,象形)→ 唐(《説文》:“唐,大言也。從口,庚聲。.jpg) ,古文唐從口昜。”唐,大的水池。擬爲“塘”本字,段玉裁《説文解字注》:“凡陂塘字古皆作唐。”足可以證明。引申爲“大”,漫無邊際〈荒唐〉,借爲國名,朝代名。另造“塘”字。唐(618—907)我國朝代名。李淵乘農民起義,在太原起兵滅隋而建立。盛唐時北界包括貝爾加湖和葉尼塞河上游,西北曾到達里海,東北曾到達日本海,安史之亂後喪失過半。海外華僑念念不忘祖先,在他們聚居的城市多建有唐人街。)] 大言也。從口庚聲。

,古文唐從口昜。”唐,大的水池。擬爲“塘”本字,段玉裁《説文解字注》:“凡陂塘字古皆作唐。”足可以證明。引申爲“大”,漫無邊際〈荒唐〉,借爲國名,朝代名。另造“塘”字。唐(618—907)我國朝代名。李淵乘農民起義,在太原起兵滅隋而建立。盛唐時北界包括貝爾加湖和葉尼塞河上游,西北曾到達里海,東北曾到達日本海,安史之亂後喪失過半。海外華僑念念不忘祖先,在他們聚居的城市多建有唐人街。)] 大言也。從口庚聲。

《詩經·墉風·桑中》:“爰采唐矣?沫之鄉矣。”(要采菟絲到何方?去那衛國朝歌鄉。)

[清] 曹雪芹《红楼夢》(第一回):“滿紙荒唐言,一把辛酸淚。”

唐táng

(10画)![]()

![]()

【提示】 , 有插笔穿过时中间的横笔右端出头。第七笔的竖,上下均出头。

, 有插笔穿过时中间的横笔右端出头。第七笔的竖,上下均出头。

*唐táng

10画 广部

(1) 虚夸: 荒~|~大无验。

(2) 朝代名。李渊所建立(公元618—907年)。

唐( )

)

甲骨文合集952正,殷

貞翌乙丑勿![]() 㞢伐于唐。

㞢伐于唐。

甲骨文合集1272,殷

甲寅卜, ![]() , 貞㞢于唐一牛, 其㞢曰……

, 貞㞢于唐一牛, 其㞢曰……

甲骨文合集5544,殷

貞㞢于唐。

甲骨文合集6250,殷

貞告于唐。

甲骨文合集13405,殷

……王瞽, 王![]() ……雲各自……自北唐……[磬京]……雲[大]……

……雲各自……自北唐……[磬京]……雲[大]……

甲骨文合集22741,殷

癸酉卜, 大, 貞㞢于唐![]() 翌日乙亥酒。六月。

翌日乙亥酒。六月。

甲骨文合集22743,殷

……其酒其冓又![]() 于唐其又[羌]……

于唐其又[羌]……

甲骨文合集28114,殷

□□□,![]() ,[貞]……

,[貞]……![]() [王]……唐……受□。

[王]……唐……受□。

唐子祖乙觶,殷周金文集成6367,殷

唐子且(祖)乙。

唐子祖乙爵,殷周金文集成8834,殷

唐子且(祖)乙。

宋公![]() 簠, 殷周金文集成4589,春秋晚期

簠, 殷周金文集成4589,春秋晚期

有殷天乙唐孫宋公![]() 乍(作)其妹句

乍(作)其妹句![]() (敔)夫人季子媵

(敔)夫人季子媵![]() (䀇)。

(䀇)。

古璽彙編3142,戰國

啺(唐)茈。

按: 字形同 《説文》古文。

秦印文字彙編

李唐。

秦印文字彙編

王唐。

秦印文字彙編

唐爲。

秦印文字彙編

牛唐。

張家山漢簡·脈書8,西漢

在腸中,痛,左右不化,泄,爲唐(溏)叚(瘕)。

張家山漢簡·脈書35,西漢

唐(溏)泄死,水與閉同則死,爲十病。

居延新簡EPT51.302,西漢

第廿五燧卒唐憙,自言貰賣白紬襦一領直千五百。

按: “唐”上部今作“亠”,看來淵源於漢代或寫作“二”。兩横畫從古文字而來,卻與古文字形體相去较遠。

漢印文字徵

高唐丞印。

漢印文字徵

作唐令印。

西嶽華山廟碑陽,東漢

是以唐虞疇咨四嶽,五歲壹巡狩,皆以四時之中月,各省其方,親至其山,柴祭燔燎。

王浚妻華芳墓誌陰,晉

夫人華氏,平原高唐人也。

王基墓誌,北魏

祖唐成,廣武將軍、東宫侍郎、合肥子。

元寧墓誌,北魏

其先唐堯之苗裔,漢高之胤冑,孝章帝之後。

元維墓誌,北魏

高唐樹雨,至止鬱雲。

阿史那忠碑額,唐

大唐故右驍衛大將軍薛國公阿史那府君之碑。

般若臺記,唐

大唐大曆七年著作郎兼監察御史李貢造,李陽冰書。

碧落碑,唐

有唐五十三祀,龍集敦牂。

等慈寺碑額,唐

大唐皇帝等慈寺之碑。

法果寺碑額,唐

大唐定州中山法果寺之碑。

寂照墓碑額,唐

唐故安國寺照和之碑。

李勣碑,唐

大唐故司空上柱國贈太尉英貞武公碑。

謙卦碑,唐

唐李陽冰書。

屈突通墓誌,唐

粤以大唐貞觀二年十一月卅日,合葬于北邙山河南縣千金里。

任城縣橋亭記,唐

唐再受命,能事備於開元。

唐世榮墓誌,唐

故人河南郡桃林縣唐世榮之柩。

掌徹墓誌,唐

大唐故處士掌府君墓誌銘并序。

李超墓誌,唐

大唐天寶二年歲次癸未十一月景申朔二日丁酉,合葬於鄴都臨河縣城東北五里之平原。

李洪鈞墓誌,唐

殤子姓李氏,名洪鈞,字家奴,我巨唐孝景皇帝之裔也。

劉基墓誌,唐

君諱基,字張冝,潞城人也。其唐堯之苗裔,劉累之胤緒。

毛璋墓誌,後唐

仕唐爲左神策軍使金紫光禄大夫上柱國。

《説文》: “唐, 大言也。 从口庚聲。 ![]() , 古文唐从口、 昜。”

, 古文唐从口、 昜。”

許慎釋義析形可從。 古文“![]() ”也是形聲字, 从口、 昜聲; 戰國文字有此結體。甲骨文字形與小篆相合,从庚从口。卜辭之“唐”爲人名,乃指殷先王大乙(商湯), 銘文中稱“唐”、“成唐”, 傳世典籍寫作 “湯”、“成湯”。 叔夷鐘: “

”也是形聲字, 从口、 昜聲; 戰國文字有此結體。甲骨文字形與小篆相合,从庚从口。卜辭之“唐”爲人名,乃指殷先王大乙(商湯), 銘文中稱“唐”、“成唐”, 傳世典籍寫作 “湯”、“成湯”。 叔夷鐘: “![]()

![]() (虩虩)成唐(湯),又(有)敢(嚴)才(在)帝所。”

(虩虩)成唐(湯),又(有)敢(嚴)才(在)帝所。”

《詩經·商頌·殷武》: “昔有成湯,自彼氐羌,莫敢不來享,莫敢不來王。曰商是常。”

唐táng

甲骨文至汉初从庚从口,庚亦声。声母演变部位较远,如鸽塔、工仝(同的异体字)例。可能古代是复辅音dg-。韵变庚的古音是ang。如行(又hèng)又读háng,盲本读méng例。庚象一种战争时鸣奏的乐器。甲骨文至春秋金文以唐为商代第一个帝王成汤的名字。成汤的汤是古书上的写法。成汤以武力得天下,所以祭祀纪念战争的乐器。口即祭器簋的简写。如商周等字下面后来都从口,表示祭祀纪念义。战国时唐字就有从口从扬字旁的。可能古书从这时起就不从庚而从扬旁作汤。《说文》说是说大话义。夸大,虚夸。如:荒唐。又空,徒然义(声母舌根音韵母ang多有空虚义。如康诓例,堂也是大房中空。如:唐捐(白费)。又假借为朝代名。如:上古时的唐尧,中古时强大的唐代,其后五代中又有后唐。

唐★常◎常

tánɡ形声,甲骨文、金文、小篆从口,庚声,隶定为“唐”。本义为大言,说大话,言谈虚夸,引申为空、虚空,假借为朝代名、姓、中国等。

【辨析】

以“唐”作音符构成的形声字一般读tánɡ:糖、塘、搪、溏、瑭、螗。

唐 (táng)

(táng)

大言也。从口,庚聲。

唐dang

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  ,大言也。 从口庚聲。

,大言也。 从口庚聲。  , 古文唐从口昜。 (二篇上)

, 古文唐从口昜。 (二篇上)

或是有舌之鈴形,聲響大。

- 13.1 中医妇科是什么意思

- 131年是什么意思

- 1320年是什么意思

- 1320年~1330年是什么意思

- 1321【成千累万】是什么意思

- 1321年是什么意思

- 1321年~1340年是什么意思

- 1322【殊途同归】是什么意思

- 1322年是什么意思

- 1323【二人同心,其利断金】是什么意思

- 1323年是什么意思

- 1324【龙争虎斗】是什么意思

- 1324年是什么意思

- 1325年是什么意思

- 1326年是什么意思

- 1327年是什么意思

- 1328年是什么意思

- 1329年是什么意思

- 132b【不入虎穴,焉得虎子】是什么意思

- 132r【三从四德】是什么意思

- 132s【百川归海】是什么意思

- 132x【无所畏惧】是什么意思

- 132y【成年累月】是什么意思

- 132z【龙盘虎踞】是什么意思

- 13.2 妇女生理特点是什么意思

- 132年是什么意思

- 1330年是什么意思

- 1330年~1334年是什么意思

- 1331【不食周粟】是什么意思

- 1331年是什么意思

- 1332年是什么意思

- 1333【不分皂白】是什么意思

- 1333年是什么意思

- 1334【大失所望】是什么意思

- 1334年是什么意思

- 1335【动人心弦】是什么意思

- 1335年是什么意思

- 1336【不知所以】是什么意思

- 1336年是什么意思

- 1337年是什么意思

- 1338年是什么意思

- 1339年是什么意思

- 133c【泰然自若】是什么意思

- 133h【十拿九稳】是什么意思

- 133k【索然乏味】是什么意思

- 133n【运用自如】是什么意思

- 133r【大杀风景】是什么意思

- 133s【下乔入幽】是什么意思

- 133t【不知所措】是什么意思

- 133x【不近人情】是什么意思

- 133y【克敌制胜】是什么意思

- 13.3 妇科病因病源是什么意思

- 133年是什么意思

- 1340年是什么意思

- 1341【戴盆望天】是什么意思

- 1341年是什么意思

- 1341年~1350年是什么意思

- 1342年是什么意思

- 1343【百年之后】是什么意思

- 1343年是什么意思