呼吸运动的调节

呼吸运动的基本意义在于使肺内气体与外界气体交流,能够有效地提供机体代谢所需的氧和排出体内产生的二氧化碳。呼吸肌如同其他部位的骨胳肌一样,接受大脑皮质的调节,可以作随意运动。但呼吸运动却又是一种自动的节律性活动,随着机体活动水平随时改变节律的频率和深度,调节肺通气量,以适应机体代谢的需要。呼吸运动的适应性变化是通过神经反射和化学因素的作用来实现的。

神经反射对呼吸的调节

肺牵张反射 扩张肺,可抑制麻醉动物的吸气动作;反之,肺强烈缩小则可阻止呼气动作的延续而促使吸气动作出现。迷走神经切断后,这一反应就被消除,从而可以肯定这是一种反射性反应。这种由于肺受到不同程度牵张而发生的呼吸反射,总称为肺牵张反射,亦称Hering-Breuer反射。

肺牵张反射实际包含两种反射,一种是肺扩张引起抑制吸气动作的吸气抑制反射;另一种则相反,肺缩小引起吸气加强的吸气兴奋反射。

吸气抑制反射的感受器存在于支气管和小支气管的平滑肌,感受肺扩张的刺激,是一种牵张感受器。刺激阈值低,吸气之初,就可在迷走神经记录到传入冲动,随着吸气的加深,冲动频率逐渐增多。这一反射的传入纤维在迷走神经中上行,属有髓鞘的A类纤维。传入冲动进入延髓到达迷走神经的背核,并与孤束核的Iβ神经元有突触联系。吸气抑制反射的意义,在于阻止吸气过长过深,促使吸气及时转入呼气,调节呼吸的频率和深度。吸气抑制反射有种族差异。豚鼠和兔的最强,人类的最差。在麻醉情况下,人的吸气抑制反射很弱,只有在较大的肺扩张时,才见到吸气的轻微抑制;而在清醒时,人体不能显示肺扩张所引起的吸气抑制反射。因此,平静呼吸时,吸气抑制反射大概是不参与人的呼吸调节活动的。但在未麻醉的婴儿,出生早期,吸气抑制反射是存在的,约于出生4~5天后(约130小时),反应即显著减弱,减弱的原因尚不清楚。

在动物实验中,当吸气抑制反射被消除以后,如快速扩张肺叶,可引起1~2次长而强的吸气反应,表现为短暂的喘式呼吸,这也是一种反射,曾被称之为奇异反射。其传入纤维属无髓鞘C类纤维。这一反射对初生婴儿肺充气可能是重要的。成年人在平静呼吸时,间或也出现1~2次深吸气(每小时约有1~3次),可能也与此反射有关,使部分通气少而趋于萎陷的肺胞扩张。

肺缩小,可兴奋延髓吸气神经元,引起吸气动作,这是吸气兴奋反射。其感受器的刺激阈值高,肺缩小程度较大时,才引发这一反射的出现;因此,在平静呼吸中,并不参与呼吸运动的调节,但可防止呼气过深。

本体感受性反射 呼吸肌也具有肌梭装置,是呼吸肌的本体感受器,接受肌肉牵张的刺激。膈肌的肌梭数量较肋间肌少。当呼吸肌被动拉长,或肌肉两端固定后发生肌肉收缩,或梭内肌收缩时,本体感受器都将因牵拉刺激发生兴奋,冲动通过传入纤维到达脊髓,反射性使感受器所在肌肉收缩加强(见“脊髓休克与脊髓反射”)。

呼吸时不仅支配肋间肌的α-运动神经元放电增加,并且支配梭内肌的γ-运动神经元发出的冲动也增多。因此,呼吸时从肌梭发出的传入冲动,虽因梭外肌的收缩而减少,但却因梭内肌的收缩而增多,从而有助于呼吸肌收缩的持续和加强。实验动物或某些病人因治疗需要,切断颈部和胸部脊神经背根时,可引起膈肌和肋间肌活动的一时性减弱或麻痹,说明呼吸肌本体感受性反射是参与正常呼吸运动调节的。在呼吸道阻力增高时,本体感受性反射增强,加强呼吸肌收缩的强度,从而得以克服阻力,使肺通气量维持不变。

本体感受性呼吸反射也见于四肢肌肉。人体下肢被动性屈伸(每分钟一百次),可使呼吸的每分通气量增大40%,其增大不因阻断局部血液循环而发生改变。表明肌肉运动时,本体感受性反射参与了呼吸运动的调节。

血压对呼吸的影响 血压升高时,可刺激颈动脉窦和主动脉弓的压力感受器,反射地引起呼吸运动降低甚至暂停。反之,血压降低,可反射地引起呼吸运动加速。在正常情况下,血压变动对呼吸运动的调节并不重要。

其他刺激对呼吸的影响 疼痛刺激可引起呼吸运动加深加快。突然的冷刺激可引起深吸气; 而皮肤受到热刺激或下丘脑受到血温升高的刺激,可产生呼吸的增强。

在强体力劳动时所产生的呼吸困难感觉,据认为是由一种称为肺毛细血管旁感受器(“J-”感受器)所引起,它是迷走神经的传入纤维末梢,位于肺泡毛细血管的间质中,接受肺毛细血管血压和肺间质积液压力的刺激。

咳嗽反射 咳嗽反射是常见的主要防御性反射。感受器存在于喉、气管和支气管的粘膜上,在隆凸(Carina)和支气管分支处分布比较集中,在气管里则主要分布在管腔的后壁。大支气管以上部位对机械刺激比较敏感,二级支气管以下的感受器则对化学性刺激比较敏感。在人类,咳嗽反射的传入纤维在迷走神经中上行。咳嗽时、先出现短促或深的吸气,接着紧闭声门,随即发生强烈呼气,胸内压和肺内压都迅速上升,然后声门突然开放;由于压差很大,气体高速从肺内呼出,存在于气道中的异物或分泌物随之排出体外,起着清洁和维持气道畅通的作用。咳嗽时,呼出的气流速度很大,甚至可达音速的程度。强烈咳嗽时胸内压显著上升,静脉血液回流受阻,静脉压和脑脊液压都可增高。咳嗽时,还伴有其他呼吸反射的参与。例如气管平滑肌的反射性收缩,使管腔缩小,这对加速气流是有利的。又如声门关闭,增加了呼气时的阻力,引起呼气肌本体感受性反射,加强呼气肌收缩的力量。

喷嚏反射 喷嚏反射是鼻粘膜受到刺激所表现的防御性呼吸反射。传入神经是三叉神经。反射动作与咳嗽类似,特点是悬雍垂下降和舌压向软腭而不是声门关闭。呼出气体起清除鼻腔中异物的作用。

此外,鼻部粘膜在受到刺激性气体如氨、氯仿,醚和硫化氢等刺激时,可引起呼吸暂停或呼吸变浅等反应。

化学因素对呼吸运动的调节

化学感受器 接受血液和脑脊液中化学物质刺激的感受器称化学感受器。与呼吸调节有关的化学感受器因其所在的部位不同,分为外周化学感受器和中枢化学感受区两类。

外周化学感受器主要是指主动脉体和颈动脉体化学感受器而言,它们分别由主动脉神经和窦神经把冲动传入中枢。对呼吸的调节来说,颈动脉体的作用远较主动脉体的大。颈动脉体的血液供应极为丰富,猫的颈动脉体仅约重2mg,但在正常动脉血压下,平均血流量却多达0.04ml/min(亦即2,000ml/100g·min),远较身体其他组织为高。外周化学感受器接受血液中二氧化碳分压(Pco2)、氧分压(Po2)和氢离子浓度([H+])的刺激。

颈动脉体结构复杂。过去曾认为Ⅰ型细胞(亦称球细胞)是感受细胞。近年来认为神经末梢是感受刺激的部位;Ⅰ型细胞含有儿茶酚胺,可能是多巴胺,它与神经末梢有交互突触联系,对神经末梢的活动起一定调节作用,但非感受刺激所必需。

中枢化学感受区位于延髓腹外侧的浅表部位,相当于舌咽神经和迷走神经根处。接受细胞外液[H+]的刺激。血液中CO2能迅速透过血-脑脊液屏障,与脑脊液中的水结合成碳酸,H2CO3离解出[H+]对中枢化学感受区起刺激作用,如在提高脑脊液中Pco2的同时,保持脑脊液pH不变,则其刺激作用很小。任何提高脑脊液中[H+]的因素,都能加强呼吸,并与[H+]的增加呈平行关系。但由于血液中[H+]本身不容易透过血-脑脊液屏障,故血液中[H+]对中枢化学感受器的作用不及CO2的大。中枢化学感受区不感受缺氧的刺激。

CO2对呼吸的调节 CO2是调节呼吸运动最重要的体液因素。每当动脉血中Pco2增高时,即见呼吸加深加快,肺通气量增大;Pco2降低时,呼吸中枢活动下降,出现呼吸运动的下降或暂停,直待Pco2回升后才回复正常呼吸。可见,CO2不仅对呼吸有很强的刺激作用,并且是维持延髓呼吸中枢正常兴奋活动所必需。

机体代谢过程中,不断产生CO2,通过呼吸运动排出体外,从而使肺泡中CO2含量和分压稳定在正常水平,进而保证动脉血中Pco2的稳定。如果机体代谢上升,CO2产生增多; 或是提高吸入气中CO2含量,血液中Pco2都将随之增高,于是立即加强呼吸运动,增大肺通气量,加速排出CO2。呼吸与CO2的关系可用提高吸入气中CO2含量的实验来观察。吸入气中CO2含量增加到2%时,呼吸运动的深度加大;于4%时,呼吸的频率也大为增加,从而使肺通气量超过静息时的一倍以上,此时肺泡中CO2的含量和分压以及动脉血Pco2还能维持在正常水平。但当吸入气中CO2含量超过6~7%时,肺通气量却不能作相应增大,以致肺泡中CO2含量和动脉血中Pco2明显上升,出现呼吸困难、不安、头昏、头痛等症状。如吸入气中CO2达15%以上时,就会丧失意识,出现肌肉强直和震颤;超过20%时,则出现CO2对中枢神经系统的麻醉作用,抑制呼吸。

CO2主要通过中枢化学感受区对呼吸运动起调节作用,切断外周化学感受器的传入神经,CO2对呼吸的调节作用仍然保持不变。CO2对外周化学感受器的刺激阈值,也远较中枢化学感受区的高。故正常情况下,CO2通过外周化学感受器对呼吸所起的调节作用小,仅在CO2含量增加较多时,外周化学感受器的作用才发挥出来。

缺氧对呼吸的调节 动脉血中Po2的下降可以刺激呼吸。表现如下特点:

❶缺氧的刺激是通过外周化学感受器对呼吸中枢起作用的,而对中枢化学感受区并无刺激作用;颈动脉体在感受缺氧刺激中具有特别重要的地位,单有主动脉体存在不足以维持缺氧对呼吸的刺激作用。

❷缺氧对呼吸中枢的直接效应是抑制作用,并随缺氧程度的加深而逐步加强;但在颈动脉体存在的情况下,通过外周化学感受器传入冲动对呼吸中枢的刺激作用,可对抗直接的抑制作用而表现为呼吸增强,仅在缺氧过深导致呼吸中枢衰竭时,才出现呼吸的抑制。

❸动脉血Po2对呼吸的影响,可测量窦神经的传入冲动来推知。正常安静状态下,窦神经传入冲动较少(约相当于最大频率的8%),如吸入一个大气压纯氧,肺通气量约下降10%,窦神经传入冲动几全消失。可见动脉血中Po2是参与正常呼吸调节的,尽管其影响很小。

❹在某些情况下,缺氧对呼吸的刺激作用具有重要意义。例如严重肺心病、肺炎和肺气肿患者,肺部气体交换受到限制,动脉血中CO2积聚并缺氧,初期表现呼吸的加强;但一定时期后,中枢因适应而对CO2敏感性下降,CO2的刺激作用随之减弱,此时,缺氧就成为加强呼吸的主要刺激,使通气量增大以补偿肺部气体交换的不足。又如初登高原(4,000m以上),因缺氧而呼吸加强,继则由于CO2排出增多而Pco2下降,部分抵消了缺氧的刺激作用,肺通气量增加不明显;约经过一周以后,呼吸中枢对CO2的敏感性提高,于是缺氧的刺激作用又重新表现出来,提高肺通气量,成为肌体适应高原生活的重要反应之一。

[H+]对呼吸的调节 [H+]增加,是加强呼吸的有效刺激物。酸性溶液灌注颈动脉体,可引起呼吸加强;相反,碱性溶液的灌注则抑制呼吸。

[H+]对呼吸的调节也是通过对外周化学感受器和中枢化学感受区而实现的,但[H+]透过血-脑脊液屏障的速度较CO2慢。

Pco2、[H+]、Po2调节呼吸的相互关系 保持动脉血中Pco2、[H+]和Po2三者中两个因素不变,分别观察和比较其中一个因素改变时的肺通气量变化。实验表明: Po2下降对呼吸的影响最小,Po2低于80mmHg以后,肺通气量才逐渐增大。Pco2和[H+]却不同,只要少许提高,即可引起通气量显著上升。但三者最终增大通气量的水平却极为接近。如三者中有一种发生改变,另两种不加控制,则所得结果将发生改变。由此可见,上述三种化学因素是互相联系互相影响的,并且在同一时间里,也不是只有一个单一因素在变动。

呼吸运动在一定范围内可以随意调节,并能建立条件反射,表明大脑皮质是能对呼吸运动起重要作用的。在人们日常生活中,大脑皮质对呼吸的调节,还特别鲜明地表现在说话、歌唱、情绪和思维等活动时,尽管人们没有意识到呼吸运动的变化,但它们却正是在大脑皮质完善的控制和调节下发生的。但大脑皮质对呼吸运动的调节有一定限度,如果意识性控制呼吸运动引起血液中上述化学成分的改变达到一定程度时,将中止大脑皮质的控制,反射地恢复呼吸的节律活动。例如,人们可以随意停止呼吸,但由于血液中Pco2的上升和Po2的下降,将强迫呼吸运动重新开始,通常呼吸运动的停止很少能超过一分钟。

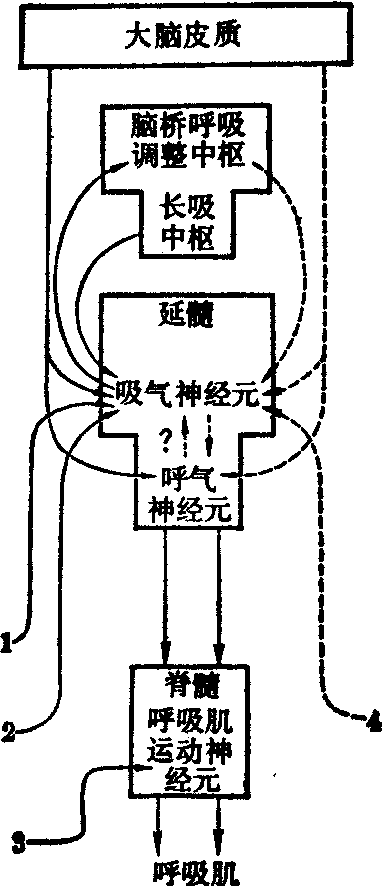

呼吸调节示意图

→表示抑制→表示兴奋1. 吸气兴奋性肺牵张感受器2. 颈动脉体及主动脉体化学感受器 3. 呼吸肌本体感受器 4. 吸气抑制性牵张感受器

大脑皮质对呼吸运动的调节通过两条途径实现:一是对延髓呼吸中枢的控制; 二是通过皮质脊髓束直接调节脊髓呼吸肌运动神经元的活动。

此外,边缘系统参与情绪和植物性功能的调节时对呼吸也有影响;睡眠、麻醉药物作用于中脑网状结构激活系统可使呼吸抑制。由此可见,呼吸运动和肺通气量对机体代谢的适应,是各级中枢在有关传入冲动影响下的一整套调节机理的综合性反应。

- 如何处理爱情与事业的关系是什么意思

- 如何天与恶,不得和鸣栖。是什么意思

- 如何学习奥尔夫教学法是什么意思

- 如何学大明星取网名是什么意思

- 如何安心是什么意思

- 如何完美地自我介绍是什么意思

- 如何对待传统文化之争是什么意思

- 如何对待幼儿上课吵闹是什么意思

- 如何对待幼儿争吵是什么意思

- 如何对待幼儿告状是什么意思

- 如何对待性格孤僻的幼儿是什么意思

- 如何对待爱捣蛋的幼儿是什么意思

- 如何对待爱骂人的幼儿是什么意思

- 如何嵩高气,作镇楚水滨。是什么意思

- 如何巢与由,天子不知臣。是什么意思

- 如何平仄相配?是什么意思

- 如何归故山,相携采薇蕨。是什么意思

- 如何得与凉风约,不共尘沙一并来!是什么意思

- 如何忧国忘家日,尚有求田问舍心。是什么意思

- 如何成为关键人物的圈内人是什么意思

- 如何成为林志颖是什么意思

- 如何打败辛勤的富二代是什么意思

- 如何打造新时代“支部尖兵”是什么意思

- 如何找到做每件事情的最佳时间是什么意思

- 如何搞好国营大中型商业企业问题研讨会是什么意思

- 如何撰写年度报告是什么意思

- 如何收集素材是什么意思

- 如何改诗?是什么意思

- 如何救尬聊于水火是什么意思

- 如何整理文章作文的思路是什么意思

- 如何日夕待,见月三四圆。是什么意思

- 如何是是什么意思

- 如何是,一尊相属,万事休知。是什么意思

- 如何木是什么意思

- 如何构思文章的结构是什么意思

- 如何构造文章作文中的氛围是什么意思

- 如何此幽兴,明日重离群。是什么意思

- 如何残腊月,已似半春天。是什么意思

- 如何汉天子,青冢杳含情。是什么意思

- 如何汉宣帝,却得呼韩臣。是什么意思

- 如何测定自己是否被爱是什么意思

- 如何清洛如清昼,共见初升又见沈。是什么意思

- 如何炼字?是什么意思

- 如何炼精魄,万祀忽欲半。是什么意思

- 如何生活是什么意思

- 如何百年内,不见一人闲。是什么意思

- 如何看待比尔·克林顿等6则是什么意思

- 如何确定提纲是什么意思

- 如何第是什么意思

- 如何肯到清秋日,又带斜阳又带蝉。是什么意思

- 如何解释是什么意思

- 如何解释李白身上的这种矛盾现象?是什么意思

- 如何让相亲的女方反感自己等5则是什么意思

- 如何让虫孩子变成龙是什么意思

- 如何许是什么意思

- 如何证明“我是我”是什么意思

- 如何评价历史上的理欲之辨是什么意思

- 如何识别入声字?是什么意思

- 如何赤髪鬼,亦及白眉生。是什么意思

- 如何走出诗词创作的误区?是什么意思