吴Kure

港市名。 在今日本本州西南部,濑户内海广岛湾东南岸,属广岛县。古时,此地盛产造船板材。平安时代板材长12尺、宽6寸、厚4寸,称作欂, 后按此音命市名, 用汉字为吴。公元1886年辟为军港,1889年设海军镇守府。1902年设市。第二次世界大战中当地制船厂制造出当时最大的战舰之一“大和”号。

吴Wú

现行常见姓氏。今北京,河北之尚义,山东之平邑,山西之太原,江西之金溪、崇仁,广西之田林,云南之泸水、河口、陇川等地均有分布。汉、满、蒙、回、鲜、侗、黎、苗、京、水、怒、白、土家、布依、布朗、纳西、锡伯、赫哲、仫佬、裕固、鄂伦春、达斡尔、柯尔克孜等多个民族皆有此姓。《郑通志》、《续通志》、《清通志》 之 《氏族略》 亦俱收载。其源不一:

❶ 《姓氏考略》 据 《山海经》 注云: “颛顼时有吴权,通阿女缘妇。”吴权当为吴姓之始。

❷又据《史记·索隐》注云: “舜后封虞,虞音近吴,故舜后亦有吴氏。”此当系出妫姓。

❸又据《帝王世纪》 注云: “少康时吴质与羿期射。”是夏代少康时亦有吴姓。

❹郑樵注云: “ (吴),今苏州城是也。太伯与弟仲雍皆周太王之子而王季历之兄也。季历有圣子昌。太王欲立季历以及昌,故太伯、仲雍相携而奔荆蛮,太伯号句吾。旧曰: ‘句吾,地名。’ 然吴有勾吾、越曰勾践,皆是名号,非地名。子孙以国为氏。”此则系出姬姓。

❺由元代蒙古人姓名所改。《续通志·氏族略》 载: “明赐元人姓名。巴图特穆尔曰吴允诚; 子额特特穆尔曰吴克思; 玛噜曰吴成;谔勒哲特穆尔曰吴良; 布敦衮曰吴守义; 济兰曰吴克诚; 多罗干曰吴存敬; 玛鲁曰吴管。”

❻清代高丽族亦有吴姓,散处易州、海州等地方。《清通志·氏族略》 有载。

❼为清代满族姓氏所改: 满族之吴扎拉氏 (按:亦作“兀扎拉”)、乌尔锡氏、乌拉氏、乌苏占氏、乌苏氏、乌雅氏等或改为单姓 “吴”。见刘庆华 《满族姓氏录》。

❽锡伯族之吴氏,为其吴扎拉氏所改,盖取其首音,谐以汉姓“吴” 而得;

❾赫哲族之 “吴”氏,则出自吴丁克哈拉,盖取其哈拉之首音,谐以汉姓“吴”而得。

❿鄂伦春族之吴氏,则出自吴卡尔康(一作“吴恰它堪”) 哈拉,盖取其哈拉之首音,谐的汉姓“吴”而得;(11)达斡尔族之吴姓亦为本族姓氏所改。其源有二: 其一,出自鄂嫩哈拉,或取其哈拉之首音,谐以音近之汉字“吴”而为单姓; 其二,或为爱协金氏,坤奇氏所改。此二氏皆系出敖拉哈拉,遂或取其哈拉之首音、谐以音近之汉字 “吴” 而为单姓。(12)蒙古族之吴姓,或以乌梁海氏所改。“乌梁海”,本部落名,以部为氏。后或取其首音,谐以同音之汉字“吴” 而为单姓。(13)白族之吴姓,源于古代氏族图腾崇拜。白族语“乌”,汉意为 “鱼”,以鱼为图腾的氏族,即以为姓。或取 “乌” 音,谐以汉字吴、乌而为姓。(14)裕固族之吴氏,则为巴依亚提氏所改。(15)柯尔克孜族之吴氏,世居今黑龙江省富裕县。为其部落名称所改。注

❽——(15)见 《中国人的姓名》。

战国时有吴起,军事家; 秦末有吴广,农民起义军领袖; 唐代有吴元济; 明代有吴承恩,著 《西游记》; 清代有吴敬梓,著《儒林外史》。(按: 《中国姓氏大全》 注作“明代有吴敬梓”,误。)

诸葛恪/华覈/孙皓

吴

1.通“虞” yu

〔例一〕 《吴越春秋·吴太伯传》:“古公三子,长曰太伯,次曰仲雍,雍一名吴仲,少曰季历。”吴仲,《左传》、《史记》、《汉书》皆作虞仲。虞仲,周太王古公亶父的次子。吴通“虞”。

〔例二〕 《古微书·河图纬》:“象邠之隘,上为扶桑,日所升。宣陆之阻,上为吴泉,月所登。”吴泉,《晋书·束皙传》作“虞泉”;《淮南子》、《汉书》、《三国志》皆作“虞渊”。吴通“虞”。

吴,疑母、鱼部;虞,疑母、鱼部。疑母双声,鱼部迭韵,属双声迭韵通假。

2.通“吾” wu

〔例〕 《三国志·吴书·顾邵传》:“乌程吴粲,云阳殷礼起乎微贱,邵皆拔而友之。”《三国志·吴书·吾粲传》:“吾粲字孔休,吴郡乌程人。”吾粲,三国吴人。吴通“吾”。

吴,疑母、鱼部;吾,疑母、鱼部。疑母双声,鱼部迭韵,属双声迭韵通假。

3.通“木” mu

〔例〕 《盐铁论·利议》:“吴铎以其舌自破。”《太平御览》卷四五九《人事部·鉴戒类》引韩子曰:“木铎以声自毁。”吴铎,木铎,木制的大铃。吴通“木”。

吴,疑母、鱼部;木,明母、屋部。疑、明邻纽双声,鱼、屋旁对转迭韵,属音近通假。

- 上一篇:吰

- 下一篇:吟

吴wú

喧哗。《周颂·丝衣》一章:“旨酒思柔,不吴不敖,胡考之休。”毛《传》:“吴,哗也。考,成也。”郑《笺》:“柔,安也。饮美酒者皆思自安,不讙哗,不敖慢也,此得寿考之休徵。”《鲁颂·泮水》六章: “烝烝皇皇,不吴不扬。”毛《传》:“烝烝,厚也;皇皇,美也。”郑《笺》:“吴,哗也。言多士之于伐淮夷,皆劝之有进进往往之心,不讙哗,不大声。”马瑞辰《通释》:“烝烝皇皇,皆极状多士之美盛耳。”毛《传》:“扬,伤也。”王先谦《集疏》:“伤,本为忧伤之‘伤’,与‘娱’反对,谓不自伤无功也。”

吴

“吴”的繁体字。

吴

读音·u(ˊ),为u韵目,属u—ü韵部。五乎切,平,模韵。

❶姓。

❷大声说话。

❸古国名。

❹三国之一,公元222年孙权在建业称吴王。

吴wú

❶周朝诸侯国名,在今江苏、浙江一带。

❷朝代名,三国之一,公元222-280年,孙权所建。

❸指江苏南部和浙江北部一带

△ ~语。

❹姓。

吴吳

❶周代诸侯国名,在今江苏省南部和浙江省北部。

❷三国之一,孙权所建,公元222—280。

❸五代时十国之一,杨行密所建,公元902—937。

❹指江苏省南部和浙江省北部一带:~讴(ou)︱~牛喘月。

吴wú

❶ 周朝诸侯国之一,在今江苏、安徽、浙江一带。

❷ 东汉以后的三国之一,控制范围在长江中下游和东南沿海一带。

❸ 现指江苏南部、上海和浙江北部一带。

❹ 姓。

吴wú

❶古代诸侯国名,辖地在今江苏南部及浙江北部一带。《九叹·惜贤》:“吴申胥之抉眼兮。”

❷ 指吴王夫差。《惜往日》:“吴信谗而弗味兮。”

吴wu

吴戈 吴哥 吴钩 吴会 吴姬 吴绫 吴侬 吴娃 吴音 吴语1 吴装 吴茱萸 吴带曹衣 吴牛喘月2 吴市吹箫 吴头楚尾 吴越同舟

吴wú

吴wú

吴

譁。《詩經·魯頌·泮水》: “烝烝皇皇,不吴不揚。” 鄭玄箋: “吴,譁也。”陸德明《經典釋文》: “吴,鄭如字,讙也。又,王音誤,作吴音話,同。”

吴wú

旧时山西夏县东浒言话谓柿子。见潘家懿、赵宏因 《一个特殊的隐语区——夏县东浒“延话” (隐语) 调查纪实》。

吴wú

〖名词〗

一、指春秋时的吴国(21)。《子革对灵王》:陵尹喜帅师围徐以惧吴。——陵尹喜带领军队包围了徐国,借以使吴国害怕。《吴许越成》:今吴不如过。——现在吴国不如过国。《诸稽郢行成于吴》:乃命诸稽郢行成于吴。——就派诸稽郢到吴国求和。

二、指三国时吴国(2)。《诸葛亮后出师表》:然后先帝东连吴、越,西取巴、蜀。——后来先帝东面联合吴、越,西面夺取巴、蜀。《诸葛亮后出师表》:然后吴更违盟。——后来吴国违背了盟约。

三、指西汉时封的诸侯王国,吴国的首领是吴王刘濞(4)。《贾谊治安策一》:今吴又见告矣。——现以吴国又被告发了。《晁错论》:而制吴楚之命。——控制了吴国和楚国的命运。《晁错论》:使吴楚反,错以身任其危。——假使吴国和楚国反叛,晁错能够豁出生命来担当危险的重任。

四、明代苏州府治所,即今江苏苏州(6)。《吴山图记》:吴、长洲二县,在郡治所。——吴县和长洲县,都在苏州境内。《五人墓碑记》:吴之民方痛心焉。——吴郡的百姓正痛恨他。《五人墓碑记》:既而以吴民之乱请于朝。——不久就用捏造的吴郡人民反叛的罪名向朝廷报告。

五、指战国时著名的军事家吴起(2)。《诸葛亮后出师表》:其用兵也,仿佛孙、吴。——他用兵就像孙武、吴起一般。《卖柑者言》:果能授孙、吴之略耶?——真的能授孙武、吴起的韬略吗?

吴wú

❶ 大声说话。《诗经·周颂·丝衣》:“不~不敖,胡考之休。”(敖:通“傲”,傲慢。)

❷ 古国名。❶ 春秋时吴国,在今江苏省境内,后被越国灭亡。《国语·吴语》:“~王夫差起师伐越。”

❷ 三国时代吴国(公元222~280年)。《三国志·吴书·吴主传》:“(孙)权乃参分天下:豫、青、徐、幽属~。”(参:三。)

❸ 地名。泛指今长江中下游和东南沿海一带原吴国所在的地区。王昌龄《芙蓉楼送别辛渐》:“寒雨连江夜入~,平明送客楚山孤。”

吴

苏州的代称。周学濬《与沈锡华》:“小儿过~时,已蒙厚爱。”

吴*wu

CEE2

❶姓。

❷古国名。

朝代

朝(王朝;皇朝;唐~) 代(明~;清~) 时(宋~)

中国朝代名:夏(夏朝) 商(商汤;殷商) 周(东~;西~) 秦 汉(东~;西~) 魏 蜀 吴 晋(西~;东~) 宋 齐 梁 陈隋 唐 辽 金 元 明 清

一个朝代:一朝 一姓

一个君主统治的时期:朝(康熙~)

过去的各个朝代:历代 历朝 历政历叶

以前的朝代:前代 曩叶

前一个朝代:前朝

被本朝战胜而灭亡的朝代:胜朝 胜代

在位皇帝的朝代:当代

当时那个朝代:当朝 本朝 国朝

尊称本朝:圣朝

历史上的各个朝代:累朝

政治清明的朝代:治朝

兴盛的朝代:熙朝 盛朝

两个不同的朝代:云鸟

更换朝代:更姓 易姓 迁鼎 鼎革 改朝换代 更姓改物 改元正位 改元正号 改姓易代 改朝换姓

帝王初即位改元:履端

更易朝代或年代:换代 过手

(建立国号的君主统治的整个时期:朝代)

另见:宫殿 皇帝 朝廷

话音

大声说话:吴(不~不敖) 扬言 高言 高语 吱哩哇啦

高声地说:大言 浪言

说话的嗓音高:高八度

发怒,说话气粗:发喉急

说话声音急促或大声:疾声

(说话的声音:话音)

吴

“吠”的异体字,指张扬声势。《孙膑兵法·十阵》:“疏阵者,所以吴也。”“[疏阵之法],其甲寡而人之少也,是故坚之。武者在旌旗,是人者在兵。故必疏钜间,多其旌旗羽旄,砥刃以为旁。”

吴

即“句吴”(289页)。

吴

1.国名。春秋时十二诸侯之一。周简王公元前585年,寿梦受封于江苏、安徽、浙江一带并建国为吴。公元前473年被越国所灭。2.公元222年至280年,三国之一,孙权在长江中下游以南地方建国称吴。后被晋所灭。

吴

古国名。亦称 “句吴”、“攻吴”。姬姓。据《史记·吴太伯世家》记载,在商末周初,古公亶父偏爱幼子季历,“季历贤,而有圣子昌 (即后来的周文王),太王欲立季历以及昌”。于是太伯与其弟仲雍奔吴,“文身断发,示不可用”。太伯即吴国的开创君主。但在太伯、仲雍奔吴之前,吴地已有句吴族,其祖先生活在今苏南、皖南、浙江北部一带,与于越在太湖东南一带错居,东临大海,西临彭蠡以与楚接壤,西至新安江上游,北与南淮夷隔长江相邻。开国后,建都于吴 (今江苏苏州)。进入春秋时期,国力渐强,至春秋后期达到鼎盛。公元前506年,吴王阖闾 (一作阖庐) 起用伍子胥、孙武,整顿内政,灭亡徐国,攻破楚国,一度占领楚都城郢 (今湖北江陵西北) 阖闾之子夫差即位后,于夫椒(今江苏吴县西南) 大败越军,乘胜攻破越国都城会稽,迫使越王勾践屈服投降。后来,吴开凿邗沟,以图向北扩展,并在艾陵 (今山东莱芜东北) 大败齐兵。夫差十四年 (前482),在黄池 (今河南封丘西南) 和诸侯会盟,与晋国争雄。越国乘虚而入,于前473年灭吴。

吴902—937年

十国割据政权之一 杨行密所建。唐王朝末年军阀混战,杨行密乘机于892年占据杨州,为淮南节度使,占有淮南江东之地。他一面召回流散人口,与民休息; 一面训练士卒,积极扩张势力。曾多次击败朱温的进攻,阻其南下。天复二年 (902) 受唐封为吴王,都杨州。统治地区有今江苏、安徽、江西和湖北的一部分。937年被南唐取代。凡4主,历36年

吴

今江苏苏州。吴国都城。又有吴州、姑苏之称。周灵王十二年 (前560),吴王诸樊将吴都由梅里 (今江苏无锡梅里) 迁至此,并建吴子城。周政王六年 (前524),吴王阖闾委派伍子胥兴建阖闾大城,建于姑苏山东北。据载,阖闾大城城周47里215步2尺 (旧制每步5尺),外廓长68里60步,内有护城壕,外有护城河。挖河、掘壕取出的土就地垒成城墙,城高2丈8尺,厚1丈7尺,为长方形。有水、陆门各8座,西为阊门、胥门; 南有盘门,蛇门; 东为匠门,委门;北称齐门,平门。八座城门的命名反映了吴灭越、破楚、平齐,雄据一方,争霸诸侯的雄心。吴开8座陆门以象天之八风,开8座水门以象地之八卦。大城内建有宫城,周长10里,高4丈7尺,有城门3座,水门2座,门上建有城楼,城壕通过水门与城门御河相连。宫城又“吴子城”、“吴王宫”。吴王整军经武,礼待贤士,开河修道,冶铁炼铜,终于西破强楚,北震齐晋,东降东夷,南威越人。夫差继位后,耽于酒色,大兴土木,建馆娃宫,筑姑苏台,以致国库日虚,国力衰落。周元王三年(前473),吴为越灭。秦统一后,设吴县,为会稽郡治。秦末,项羽在此起兵。三国时,孙吴一度都此,不久即废。南朝陈祯明元年 (587),改吴县为吴州。隋开皇九年 (589),因姑苏山在吴,遂改吴州为苏州,始有苏州之名。唐肃宗至德二年 (757),苏州之名被正式采用,直至今日,元末,张士诚起义,都苏州,共历12年。苏州自吴王阖闾建城至今,已有2500余年的历史。

吴wú

❶周代诸侯国,在今苏南、浙北,后扩展到淮河流域。

❷三国之一,孙权所建。

❸五代十国之一。

❹姓。

吴[吳]wú

❶ (周朝国名) Wu, a state in the Zhou Dynasty

❷ (三国之一) the Kingdom of Wu (222-280), one of the Three Kingdoms

❸ (指江苏南部和浙江北部一带) a name for an area comprising southern Jiangsu and northern Zhejiang

❹ (姓氏) a surname: ~ 承恩 Wu Cheng'en

◆ 吴牛喘月 The buffaloes in Jiangsu pant when they see the moon, mistaking it for the hot sun.; a Wu cow shivering before the moon — undue fear before sth. rarely seen; fear of a thing due to mistaking it for sth. else; have an excessive fear of (sth.); 吴侬软语 the Suzhou soft dialect; soft words [speech]; 吴市吹箫 beg about the streets by playing an instrument; beg in the street; 吴头楚尾 on the borders between the two kingdoms Wu and Chu (of the Spring and Autumn Period in ancient China); 吴下阿蒙 an ignorant person; still shallow in knowledge; 吴语 [方] the Wu dialect; 吴羽轮 [日] krehalon; 吴越同舟 convert enemy into friend; enemies crossing a river in the same boat; Even mortal enemies should help each other in the face of common danger.; Persons hostile to each other can even help mutually when they meet with the same dire peril at a critical mo ̄ment.; 吴洲朴树 bastard elm

吴Wu

Wu,a surname; a state of the Warring States Period,902~937

吴

国名。古书中或称“句吴”,金文中则有“工𫋞”、“攻敔”或“攻吴”等称。姬姓,相传在商代晚期由周太王之子太伯奔吴所建。楚庄王十三年(前601)与楚缔盟。寿梦时称王,逐步强大起来。公元前584年在晋人挑动下叛楚,此后与楚国进行了100多年的争战。吴王阖庐重用楚亡人伍子胥,加紧侵扰楚境。公元前506年联合蔡、唐二国,攻入郢都,楚几乎灭亡。公元前473年,为越所灭。晚期吴都,一般定在今江苏苏州市区。早期吴都,或说在今江苏无锡市东,或说在今江苏丹徒县境。也有学者认为春秋吴都应位于江淮之间的东部。

吴

县名。秦置,治所在今江苏苏州市。

吴

❶古国名。也称句吴。姬姓。始祖是周太王之子太伯、仲雍。据有今安徽、江苏、浙江省部分地区,建都于吴(江苏苏州)。至寿梦继位,吴渐兴盛并称王,始与中原来往。春秋时,吴王阖闾数与楚相战,曾一度攻破楚国。公元前494年吴王夫差败越于夫椒(江苏吴县西南太湖中),迫使越王勾践投降。继而北上伐齐,大败齐师于艾陵(山东莱芜东北),会诸侯于黄池(河南封丘西南),与晋争夺霸权。前473年为越所灭。

❷三国之一。公元222年孙权建立。权始称吴王,229年称帝,国号吴,都建业(江苏南京)。末帝孙皓天纪四年(280年,西晋武帝咸宁六年)为西晋所灭。历四帝,五十九年。统治区相当于今长江中下游,南达福建、两广及越南中部。孙权在位时是其鼎盛时期。对南方,特别是长江中下游的开发有所贡献。

❸五代时十国之一,杨行密所建。唐末,行密任淮南节度使,天复二年(902)唐封行密为吴王,建都广陵(即扬州,今属江苏),称江都府。行密称王前后,注意招集流亡,奖励农桑,使江淮一带社会经济有所恢复。吴最盛时,疆域约为今江苏、安徽、江西、湖北各一部分。唐天祐二年(905),行密死,子杨渥继位,大权旁落。吴天祚三年(937)为南唐取代。吴共历四主,凡三十六年。

吴wú

❶

❶

吴wú

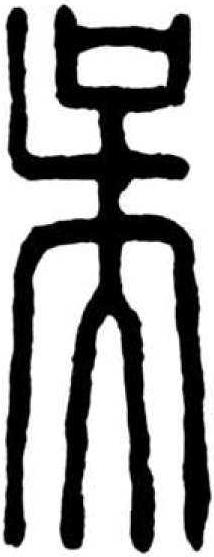

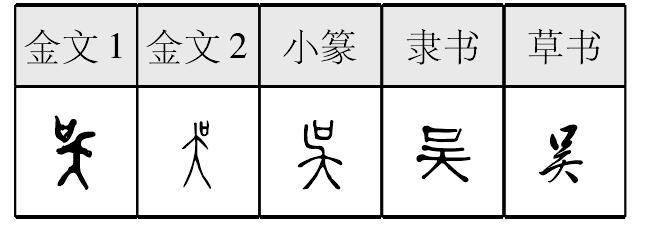

会意字,甲骨文画的是一个手舞足蹈的人(手舞的姿势明显),头上的“口”,又强调人在说唱或大声叫喊。《诗·周颂·丝衣》:“不吴不敖,胡考之休?”(吴,哗也;敖,傲慢;考,长寿)金文变上下结构为左右结构,由夭、口合成。夭,像甩动双臂歪着头的人。小篆再变为上下结构。楷书改“夭”为“天”。作声符生成的字有:

yú

娱(娱乐)

虞(尔虞我诈)

wu

阳平:蜈(蜈蚣)

去声:误(错误)

210.趣談“吴”字

吴,從口從大,張口説大話,大話誤事,大話誤國,説大話者都想靠吹牛升官發財。吴,誤本字。

吴.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆wú

篆wú

[口(意符)+天(聲符)→ 吴(《説文》:“吴,姓也。亦郡也。一曰:吴,大言也。從夨口。.jpg) ,古文如此。徐鍇曰:“大言,故夨口以出聲。《詩》曰:不吴不揚。今寫《詩》者改吴作

,古文如此。徐鍇曰:“大言,故夨口以出聲。《詩》曰:不吴不揚。今寫《詩》者改吴作.jpg) 。又音乎化切。其謬甚矣。”吴,從口從大。像人不切實際説大話。段玉裁注:“大言非正理也”。擬爲“誤”本字。借爲古國名。又叫句吴、攻吴,始祖是周太王之子太伯、仲雍〈虞仲〉。因太王欲立幼子季曆,他二人同避江南,太伯爲當地君長,死後由其弟仲雍繼立,其後人(第十九世孫壽夢),於公元前585年始都吴〈今蘇州〉建立吴國。三國之一,在長江中下游及東南沿海一帶,公元222~280年,爲孫權所建。指太湖周邊江蘇南部和浙江北部一帶。吴又像人肩陶器,陶都宜興,屬吴地。姓。)]

。又音乎化切。其謬甚矣。”吴,從口從大。像人不切實際説大話。段玉裁注:“大言非正理也”。擬爲“誤”本字。借爲古國名。又叫句吴、攻吴,始祖是周太王之子太伯、仲雍〈虞仲〉。因太王欲立幼子季曆,他二人同避江南,太伯爲當地君長,死後由其弟仲雍繼立,其後人(第十九世孫壽夢),於公元前585年始都吴〈今蘇州〉建立吴國。三國之一,在長江中下游及東南沿海一帶,公元222~280年,爲孫權所建。指太湖周邊江蘇南部和浙江北部一帶。吴又像人肩陶器,陶都宜興,屬吴地。姓。)]

《詩經·周頌·絲衣》:“不吴不敖,胡考之休!”(不吵不鬧,長壽之道!)

[宋] 無名氏《九張機》:“三張機,吴蠶已老燕雛飛。”(注:吴指江蘇蘇州一帶盛产蠶桑絲綢的地區。)

吴吳wú

(7画)![]()

![]()

*吴wú

7画 口部

(1) 周朝国名,在今江苏南部和浙江北部,后来扩展到淮河流域。

(2) 三国时期三国之一,孙权所建,在长江中下游和东南沿海一带。

(3) 江苏南部和浙江北部一带: ~语。

吴( )

)

吴![]() 馭觥蓋, 殷周金文集成9300,西周早期

馭觥蓋, 殷周金文集成9300,西周早期

吴![]() 𩣓(馭)弟史

𩣓(馭)弟史![]() 馬弗𠂇(左)。

馬弗𠂇(左)。

免簠,殷周金文集成4626,西周中期![]() (司)奠還(園)

(司)奠還(園)![]() (林)眔吴(虞)眔牧。

(林)眔吴(虞)眔牧。

吴![]() 父簋, 殷周金文集成3982,西周晚期

父簋, 殷周金文集成3982,西周晚期

吴![]() 父乍(作)皇且(祖)考庚孟

父乍(作)皇且(祖)考庚孟![]() (尊)𣪕(簋)。

(尊)𣪕(簋)。

吴王孫無壬鼎,殷周金文集成2359,春秋晚期

吴王孫無壬之脰鼑(鼎)。

吴王夫差鑑,殷周金文集成10294,春秋晚期

吴王夫差𢍰(擇)氒吉金。

吴王夫差矛,殷周金文集成11534,春秋晚期

吴王夫差自之甬(用)![]() 。

。

吴季子之子逞劍,吴越文字彙編293頁,春秋晚期

吴季子之子逞之元用鐱(劍)。

侯馬盟書1:57,春秋

吴(吾)君。

石鼓文·吴人

吴人憐亟。

董武鐘,殷周金文集成34,戰國![]() (敷)内(入)吴

(敷)内(入)吴![]() (疆)。

(疆)。

曾侯乙墓43,戰國

三吴甲。

包山楚簡·文書174,戰國![]() 邑人陽

邑人陽![]() 、吴晉。

、吴晉。

郭店楚墓竹簡·唐虞之道9,戰國

古者吴(虞)![]() (舜)䈞(篤)事

(舜)䈞(篤)事![]() (瞽)寞。

(瞽)寞。

上海博物館藏戰國楚竹書四·昭王毁室—昭王與龔之𦞠9, 戰國

𢘣(怕)君吴王廷。

古璽彙編1173,戰國

吴明。

古璽彙編1183,戰國

吴昜。

秦印文字彙編

吴涚。

馬王堆漢墓帛書·戰國縱横家書,西漢

吴不亡越。

馬王堆漢墓帛書·繆和,西漢

吴王夫差(![]() )攻當夏。

)攻當夏。

銀雀山漢墓竹簡·孫子兵法155,西漢

吴王曰: “其説可得聞乎?”

居延新簡EPT65.358,西漢

執胡隧長吴級見。

居延新簡EPT49.62A,西漢

六斗市從吴百石。代三斗米三斗。

漢印文字徵

吴長。

漢印文字徵

吴福。

漢印文字徵

吴安定印。

泰山都尉孔宙碑陰,東漢

門生濟南東平陵吴進字升臺。

祀三公山碑,東漢

元氏令茅□丞吴因廷掾郭洪户曹史翟福工宋高等。

南鄉太守郛休碑陰,晉

義武猛掾武當華吴。

寇治墓誌,北魏

喻以晉吴,綏以羊陸。

元子永墓誌,北魏

吴楚内侵。

元光基墓誌蓋,東魏

魏故侍中司空公吴郡王墓銘。

元光基墓誌,東魏

司空公吴郡王墓誌銘。

劉懿墓誌,東魏

將略兵權,共孫吴合契。

張通妻陶貴墓誌,隋

吴亭鸖唳。

沈士公墓誌,唐

吴興郡人也。

麻姑仙壇記,唐

過吴蔡經家。

《説文》:“吴, 姓也。 亦郡也。 一曰吴, 大言也。从夨、 口。 ![]() , 古文如此。 ”

, 古文如此。 ”

从夨、口,會意爲大言。實物文字中“夨”或寫作“大”。“口”或移到“大”之一臂,與《説文》古文相同。楷化後,“夨”或寫作“天”,與今日規範字寫法相同。

吴wú

甲骨文和商及周初金文从夭(两臂一扬一垂,即走路状),一手持皿(口)。义通祝(兄),即持食器祭祀。周代以后口渐变为口耳的口。周初以后口与夭渐脱离,口在头旁,后成为小篆的吴,隶楷继承(或作吳)。《玉篇》有吴字,即吴字变形,说是大声,是会意字。变音读huà,后或作哗。《说文》说吴是大言,说大话、空话义。《诗经·周颂·丝衣》篇说“不吴不敖(傲),胡(大)考(先父)之休(美)”。周代多假借为国名。三国时其中一国即吴。现字形规范为吴,从口从天,周初金文有从天旁的,东汉又有从天旁的。

吴★常◎常

wú表意,金文、小篆从夨(zè),夨象侧着头的人形,头旁加一个口,隶定为“吳”。本义表示人在摇头晃脑地大声说话,假借为古国名、姓等。俗字作“吴”,大陆以此为规范字形。

【辨析】

❶以“吴”作音符构成的形声字读音不同。wú:蜈∣wù:误∣yú:娱、虞∣yǔ:俣。

❷台湾字形,口下不是天,第一笔是竖横折。

- 高昌馆杂字是什么意思

- 高昌馆课是什么意思

- 高昌馆课是什么意思

- 高昌馆课是什么意思

- 高昌馆课是什么意思

- 高昌馆课甲卷是什么意思

- 高昌麴氏王朝祀部的萨薄是什么意思

- 高昌麴氏王朝祀部的萨薄是什么意思

- 高昌麴氏王朝祭祀的丁谷天是什么意思

- 高昌麴氏王朝祭祀的丁谷天是什么意思

- 高昌麹氏王朝是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明是什么意思

- 高明 拙劣是什么意思

- 高明倒钟运动是什么意思

- 高明力社是什么意思

- 高明县志是什么意思

- 高明县青妇抗是什么意思

- 高明大顶岗战斗是什么意思

- 高明寺是什么意思

- 高明尉是什么意思

- 高明术是什么意思

- 高明轩是什么意思

- 高星桥是什么意思

- 高映是什么意思

- 高春丽是什么意思

- 高昭皇后(刘智容)是什么意思

- 高晓声是什么意思

- 高晓声是什么意思

- 高晓声是什么意思

- 高晓山是什么意思

- 高晖是什么意思

- 高晖石是什么意思

- 高晞远是什么意思

- 高景兰是什么意思

- 高景德是什么意思

- 高景秀是什么意思

- 高景芳是什么意思

- 高智慧(天子)是什么意思

- 高智耀是什么意思

- 高智耀是什么意思

- 高更是什么意思

- 高更是什么意思

- 高更是什么意思

- 高更是什么意思

- 高更夫是什么意思

- 高更生是什么意思

- 高月明是什么意思

- 高月楼是什么意思

- 高月楼是什么意思

- 高月群是什么意思