双翅目

Diptera。包括蚊、蠓、蚋、虻、蝇等。昆虫纲,有翅亚纲,全变态类。全世界已知8.5万余种。中国已知4 000种以上。

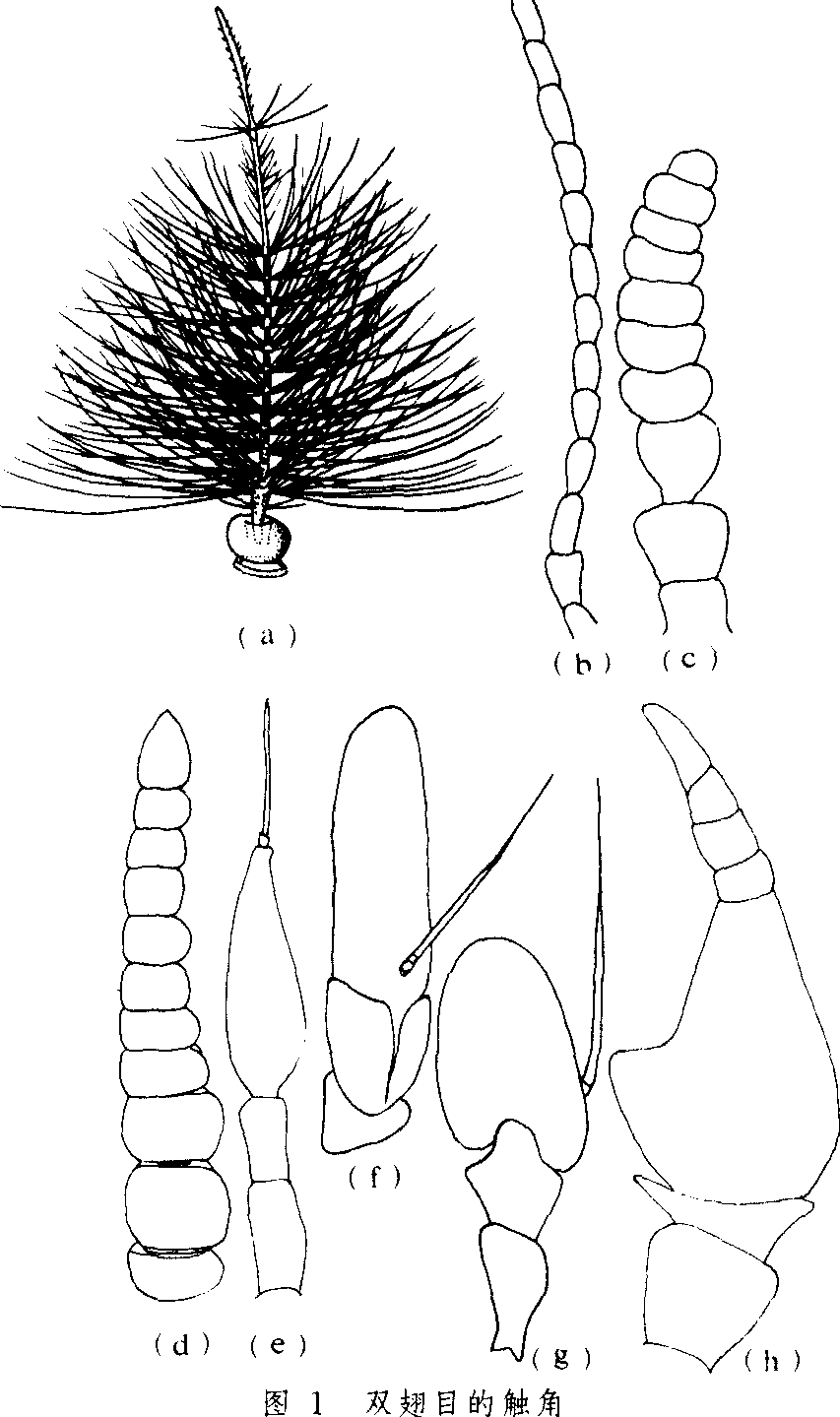

形态 成虫体微小到中型,极少大型,体短宽、纤细,或圆筒形,少数种类近球形; 体壁薄而脆弱或略带革质。头部多为下口式,能自由活动,颈片细小;触角多样(图1)长角亚目为丝状,一般8节以上,多者达40节; 短角亚目和环裂亚目,触角一般为3节,第三节有时分成若干环状节,触角芒有或无。

(a) 蚊科雄虫; (b) 蕈蚊科Leia; (c) 毛蚊科Bibio;(d) 蚋科Prosimulium; (e) 食虫虻科Asilus; (f) 有瓣类触角,示第二节背面有一贯穿全长的纵裂; (g) 食蚜蝇科Syrphus; (h) 虻科Tabanus

复眼发达,单眼2~3个或缺如; 口器舐吸式或刺吸式,上颚很少存在,下唇端部常膨大成唇瓣。前、后胸退化,中胸特别发达,具翅一对,膜质,极善飞翔,后翅退化成平衡棒,极少种类翅退化或缺如; 翅脉常有消失或合并现象; 在食蚜蝇科中,R4+5 脉与M1+2脉间有一条褶皱状或骨化的伪脉,为识别此科的主要特征。足3对,短或很长,跗节5节,爪及爪垫各一对,一般有一个爪间突。腹部分节明显,蚊类中一般分为11节,蝇类中仅能够见到4或5节,末端数节形成尾器。在雄性长角亚目中第九或第九、十腹节有抱器,在环裂亚目中则有肛尾叶(即尾须)和侧尾叶(surstyli),合称尾叶,交配时起抱握作用; 雄性交配器主要为阳体及阳基侧突; 雌性蚊类一般第九、十节缩入体内不易见,蝇类中第六至八节形成产卵管,节间膜极发达,能伸缩套叠,静止时隐藏腹内不外露。

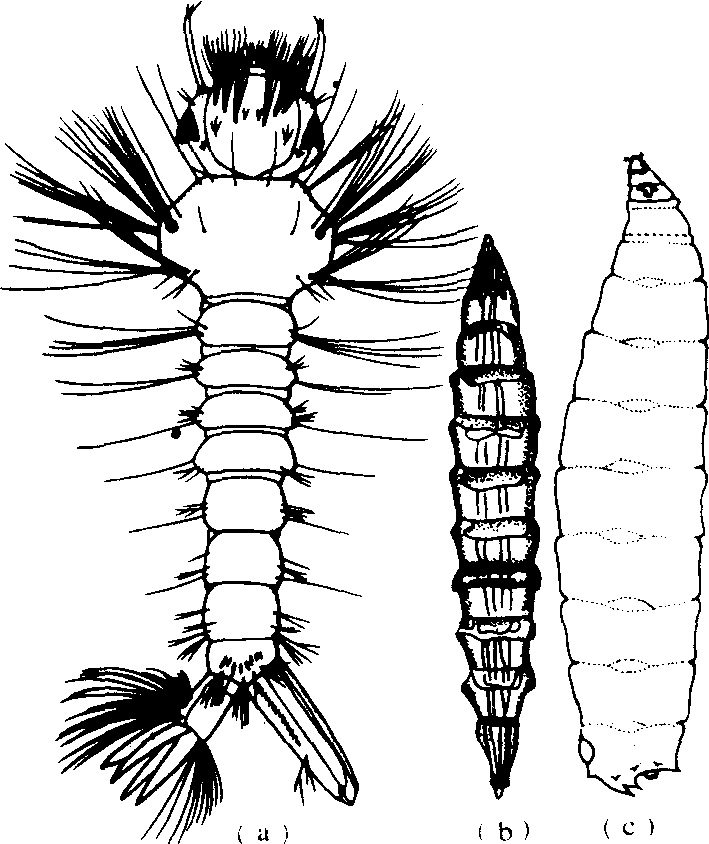

习性 大都两性生殖,卵生,某些环裂亚目伪胎生和胎生,前者卵期在雌性体内发育成熟,产下的卵立即孵化,后者如蛹蝇类,其雌体产下的为前蛹期幼虫,不取食即化蛹;此外也有少数种类进行孤雌生殖(在毛蠓科及摇蚊科中可见)及幼体生殖(某些瘿蚊科的种类)。卵一般单产或成块堆在食物上、食物中或产于幼虫栖息场所,也有产卵在水下、土中,植物的组织内部或活的寄主体内、体表。卵长卵圆形或纺锤形,卵壳表面平滑或常具细微刻纹。幼虫俗称“蛆”,无真正分节的足,体分节,头有或无,口器不显著,眼常缺如。通常有3种类型(图2):❶全头型:头部发达、完整,如蚊类幼虫;

❷半头型:头的后部及口器或多或少退化、不完整,部分缩入胸部,如虻类幼虫;

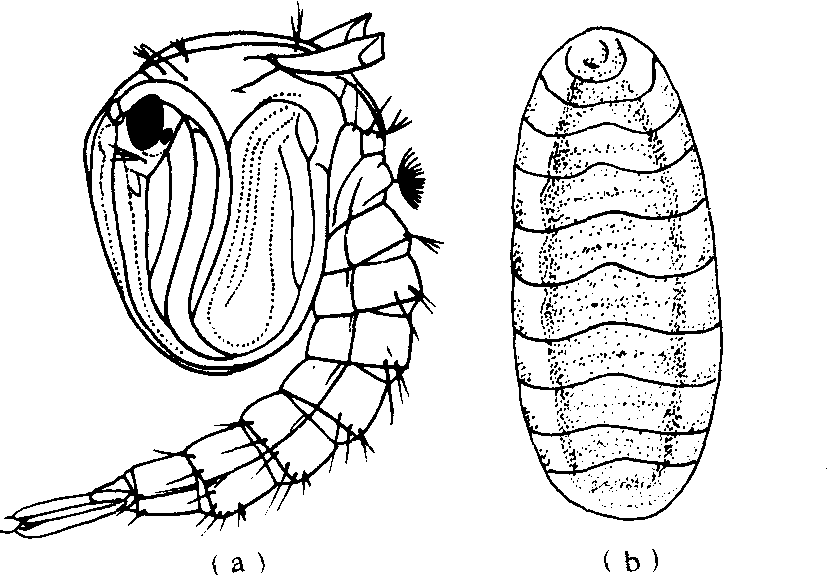

❸无头型:头部不明显,口器退化,仅有1~2个口钩,如蝇蛆。大部分长角亚目幼虫分4龄 (蚋科Simuliidae6龄)、短角亚目5~8龄、环裂亚目3龄。蛹一般有两种类型(图3 ):❶裸蛹。全身裸出或称自由蛹;

❷围蛹。全身完全被包在由末龄幼虫体壁硬化而成的桶状蛹壳中。成虫羽化有两种方式:❶直裂。成虫羽化时由蛹背呈“T”形裂开,如蚊和虻;

❷环裂。成虫羽化时由蛹的前端呈环状裂开,如蝇类。

图2 双翅目幼虫

(a)全头型(蚊科,仿马素芳); (b)半头型(虻科仿王遵明);(c)无头型

(花蝇科,仿A. Peterson)

生活周期的长短因种类、食性、环境条件而异。一般食性较广的种类,其生活周期较短,如家蝇、食蚜蝇等的一些种类,一年可发生数代;食性较窄的种类,生活周期往往较长,年发生一代,或2年完成一代。有瓣蝇类多数以蛹态在滋生场所附近的土中越冬,少数则以幼虫越冬,偶尔也可以成虫越冬。成虫大多昼间活动,少数种类黄昏或夜间活动。一般吸食花蜜、树液、植物或其他昆虫的分泌物以及腐殖质,如食蚜蝇、蜂虻、花蝇、寄蝇等;某些种类捕食昆虫或其他小动物,如长足虻科、拟食虫虻科、舞虻科及粪蝇科的成虫;又如鹬虻科、食虫虻科的幼、成虫均捕食性。虱蝇科、蝠蝇科的种类则多为恒温动物体外寄生物。双翅目中营自由生活而吸血的类群很多,如蚊科、蚋科、虻科和蝇科中的螫蝇亚科等,一般雌虫吸血,雄虫不吸血,但螫蝇亚科的雌雄虫均吸血。双翅目是昆虫中飞行最快的类群之一,某些种类能以每小时50公里的速度飞行,也有些种类能在水面上迅速滑行,或翅及足均特化而适于水中活动。

图3 双翅目的蛹

(a)裸蛹(蚊科,仿马素芳); (b)围蛹(寄蝇科,仿赵建铭)

双翅目中长角亚目的大部、短角亚目中的虻科与水虻科,环裂亚目中的水蝇科等幼虫均水栖,其他大部分则为陆栖。幼虫食性大致有:❶植食性,如潜蝇科,潜入叶肉,实蝇科食害果实,瘿蚊科可形成虫瘿,吸食浆液,水栖的长角亚目幼虫以硅藻及藻类为食;

❷腐食性或粪食性,如花蝇科、毛蚊科、蚤蝇科、毛蠓科等;

❸捕食性,如食蚜蝇科、鹬虻科、虻科、斑腹蝇科等幼虫均以捕食为生;食虫虻科与果蝇科幼虫则以捕食为主,兼腐食;大蚊科多数种类植食性,但某些类群能捕食摇蚊幼虫;

❹寄生性,如寄蝇科、头蝇科、眼蝇科及网翅虻科等幼虫寄生于昆虫体内,小头虻科寄生于蜘蛛,皮蝇科幼虫寄生于牲畜皮下,狂蝇科和胃蝇科幼虫寄生于牛、羊、马体内。

演化与分类 双翅目的起源与长翅目、毛翅目、鳞翅目同属于蝎蛉类复合体(panorpoid complex),均由同一祖先演化而来。现代的科最早出现于侏罗纪,但只包括一些低级的种类,环裂亚目发现于第三纪。

双翅目的分类比较复杂,迄今无统一分类系统。康斯托克(J.H. Comstock)将双翅目分为直裂亚目及环裂亚目,前者又分长角组和短角组,后者又分无缝组和有缝组,共75科; 埃西格(E. O. Essig,1942)分直裂类和环裂类,前者又分4个亚目,后者分两个亚目,共138科; 布鲁斯、梅兰德和卡彭特 (C. T. Brues,A. L. Melander & F. M. Carpenter,1954) 则分为长角和短角两个亚目,后者又分直裂部和环裂部,共136科; 德尔菲纳多和哈迪(M. D. Delfinado & D. E.Hardy,1977)及理查兹和戴维斯(O. W. Richards &R. G. Davies,1977)均分为3个亚目,分别为100科及88科; 这3个亚目的分类系统是:

长角亚目 成虫触角一般长于头、胸之和,由8~18相似节组成,少数多达40节: 无芒; 下颚须4~5节,下垂; 翅多无中室,若有肘室则敞开; 幼虫全头型,上颚左右活动; 裸蛹(瘿蚊科部分种类例外),羽化时蛹蜕背面直裂。属双翅目原始类型。如蚊、蠓、蚋等。

短角亚目 成虫触角不超越胸部,3节,具分节或不分节的端芒; 下颚须1或2节,不下垂; 有翅中室,肘室在翅缘前收缩或封闭; 幼虫半头型,上颚上下活动; 裸蛹(除水虻科外),羽化时蛹蜕背面直裂。为本目演化中的第二阶段。多数虻类属此类。

环裂亚目 成虫触角短,3节 (扁足蝇科4节),触角芒位于第三节背面;下颚须一节; 幼虫无头型(或称蛆型); 围蛹,羽化时围蛹壳环裂。属本目演化的高级阶段。其下又分: ❶无缝组。头部无额囊缝,有食蚜蝇、头蝇等类。

❷有缝组。头部有额囊缝。又分真蝇派: 包括无瓣类(如斑腹蝇、潜蝇等) 和有瓣类(如蝇、花蝇、寄蝇等); 蛹蝇派: 如虱蝇、蛛蝇、蝠蝇等)。

双翅目Diptera

昆虫纲,有翅亚纲。包括蚊、虻、蚋、蝇等。成虫具一对发达的膜质前翅,后翅特化成平衡棒;具刺吸式或舐吸式口器;复眼几占头的大部分,单眼3个;足跗节5节。全变态。幼虫蛆形,无足;多数头部退化,可伸缩。裸蛹。成虫多日间活动,喜食花蜜、花果及腐烂物,不少种为捕食或吸血性,并传播疟疾、乙型脑炎、黄热病毒等。幼虫喜潮湿栖境,部分水生。本目既有植食性(潜叶、蛀茎等)种类,也有捕食性、寄生性、粪食性或腐食性种类。不少种类为害人体与家畜(如蚊、蚋、蝇、虻、牛蝇等),为重要卫生害虫。世界已知双翅目昆虫约9万种。下设长角亚目 (Nematocera)、芒角亚目 (Aristocera)和短角亚 目(Brachycera)。

双翅目shuangchimuDiptera

无脊椎动物,昆虫纲的1个大目。体微小至中型。复眼很大。刺吸式口器或舐吸式口器,适于刺吸或舔吸。翅仅1对,前翅发达,膜质,后翅退化为平衡棒,如完全变态的蚊、蝇。蚊类幼虫称为孑孓,蝇类幼虫称为蛆。蛹为裸蛹或围蛹。成虫多善飞,幼虫水栖、陆栖或寄生。已知种类约有85000种。其中蚊、蝇、虻、蚋、白蛉等为医牧害虫,麦杆蝇、柑桔大实蝇、小麦吸浆虫等为农业害虫,寄生蝇、食蚜蝇等为益虫。

双翅目

昆虫纲的一目。体型大小不一,舐吸式或刺吸式口器,只有一对发达的前翅,后翅退化成平衡棒,如蚊、蝇、虻等。

- 矛尾鱼是什么意思

- 矛弧是什么意思

- 矛戈是什么意思

- 矛戟是什么意思

- 矛戟之言法是什么意思

- 矛戟柄末端的平底金属套是什么意思

- 矛戟等武器是什么意思

- 矛斑蝗莺是什么意思

- 矛杆子是什么意思

- 矛林是什么意思

- 矛楯是什么意思

- 矛槊是什么意思

- 矛炊剑淅是什么意思

- 矛炮是什么意思

- 矛状铜车是什么意思

- 矛猎是什么意思

- 矛生角是什么意思

- 矛的尖端是什么意思

- 矛盾是什么意思

- 矛盾1是什么意思

- 矛盾2是什么意思

- 矛盾。是什么意思

- 矛盾不等式是什么意思

- 矛盾之说是什么意思

- 矛盾人格是什么意思

- 矛盾修饰是什么意思

- 矛盾关系的判断是什么意思

- 矛盾冲突是什么意思

- 矛盾分析法是什么意思

- 矛盾判断是什么意思

- 矛盾制衡是什么意思

- 矛盾双方发生冲突是什么意思

- 矛盾同一性是什么意思

- 矛盾向激烈、尖锐的方向发展是什么意思

- 矛盾圈是什么意思

- 矛盾客观性是什么意思

- 矛盾律是什么意思

- 矛盾心态是什么意思

- 矛盾心绪是什么意思

- 矛盾性是什么意思

- 矛盾性夺获是什么意思

- 矛盾性束支传导阻滞是什么意思

- 矛盾性精明面容是什么意思

- 矛盾情感是什么意思

- 矛盾情绪是什么意思

- 矛盾或事件的中心是什么意思

- 矛盾斗争性是什么意思

- 矛盾普遍性是什么意思

- 矛盾极其尖锐,不可调和是什么意思

- 矛盾概念是什么意思

- 矛盾法是什么意思

- 矛盾法则是什么意思

- 矛盾特殊性是什么意思

- 矛盾申辩是什么意思

- 矛盾症是什么意思

- 矛盾百出是什么意思

- 矛盾的主要方面是什么意思

- 矛盾的主要方面和次要方面是什么意思

- 矛盾的主要方面和矛盾的次要方面是什么意思

- 矛盾的主要方面和非主要方面是什么意思