县

县

县

县

县

关于南北朝的县治,宋沿晋制,变革不大,凡是大县设县令,小县为县长,县令可以得到一千石至六百石,县长可以得到五百石。县令能得到一千石者为第六品官,能得到六百石者为第七品官,县长能得到五百石者为第八品官。后魏孝文帝时,县下有党、里、邻的组织,五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。邻长复一夫,里长复二夫,党长复三夫。那时的县制有两个特点:一是每个县设置三个县令或三个县长,三者之中,皇室一人,异姓二人,特派皇室监督。二是规定县官的升迁标准,根据《文献通考·县令》记载:“孝文初制县令,能静一县劫盗者,兼理二县,即食其禄,能静二县者,兼理三县,三年迁为郡守。二千石能静二郡者,兼理至三郡亦如之,三年迁为刺史,大和中次职令,其禄甚厚。”这样看来,当时所采取兼理二县三县办法,即因每县有三个县令或三个县长,这种奖励上进的办法,可以促进县治,而且当时县令或县长的待遇很丰厚,对于得到人才很有利。不过以后用人滥杂,政治就一天天坏下去了。

北齐县下组织,据《通考·十二·职役考》载:“北齐令人居十家为邻比,五十家为闾,百家为族党,一党之内,则有党族一人,副党一人,闾正二人,邻长十人,合十有四人,共领百家而已。至于城邑,一坊侨旧或有千户以上,唯有里正二人,里吏二人,里吏不常置,隅老四人,非是官府,私充事力,坊事亦得取济,若论外党,便是烦多”。这是县下组织的概况。至于县制,较之后魏,尤其日趋复杂。《文献通考》记载:“北齐制,县分上、中、下三等,每等又有上、中、下之差,自上上县至下下县,凡九等,然犹因循后魏,用人杂滥,至于士流恥居之。元文遥遂奏于武帝,请革之;乃密令搜扬世胄子弟,恐其辞诉,总召集于神武门,宣旨慰谕而遣。自此县令始以士人为之”。县的等级纷繁,在北齐可称为之最了。南北朝的州郡,速置纷繁,最为混乱,所立州郡县的数目,很难实举,大体上是纷纶于晋宋,增于齐,甚于梁,政治每况愈下了。

县

县

县

县

县

县xuán

挂,悬挂。县,古“悬”字。《魏风·伐檀》一章:“不狩不猎,胡瞻尔庭有县貆兮。”毛《传》:“貆,兽名。”郑《笺》:“是谓在位贪鄙,无功而受禄也。冬猎曰狩,宵田曰猎。胡,何也。貉子曰貆。”

县

读音x·üan(ˊ),为üan韵目,属an—ian—uan—üan韵部。胡涓切,平,先韵。

❶同“悬”。公开揭示;悬挂。《商君书》:“先王县权衡,立尺寸,而至今法之。”

县

读音x·ian(ˋ),为ian韵目,属an—ian—uan—üan韵部。黄练切,去,霰韵。

❶省以下的行政区。

❷古称帝王所居之地,即王畿为县。

❸姓,春秋有县成父。

县玄xuán

❶称,量轻重。例:用秤调~一下有多重。

❍ 量~一碗米。

❷秤锤。例:支~秤,看有多重。

❍ 秤高,向前抹~秤锤。

《汉语大字典》:“县,称,量轻重;秤锤。”

县

〔xian〕 xanb.

县城 〔xian cheng〕 xanbjenl; xanb chenl.

县縣xiàn

❶我国行政区划单位,在地区、自治州、直辖市以下,乡、镇以上

△ ~城。

❷姓。

县縣

行政区划单位:~城︱~治︱~份︱~志︱~令︱~丞︱~长︱知~︱外~︱临~︱郡~。

县xiàn

❶ 行政区划单位,在地区、自治州、直辖市以下,乡、镇以上:县城︱县领导。

❷ 姓。

县xian

县城 县丞 县份 县官 县君 县令 县试 县委 县长县志1 县治2 县主 赤县 外县 知县 自治县

县xiàn

行政区划单位名称,属州或府管辖:阿弥陀佛!只因当日我先在长安~内善才庵内出家的时节,那时有个施主姓张,是大财主。(十五·313)

古指距王城三百里以外至四百里之地。《周禮·秋官·縣士》:“縣士掌野。”鄭玄注:“地距王城二百里以外至三百里曰野,三百里以外至四百里曰縣,四百里以外至五百里曰都。”

县xiàn

〖名词〗

一、县官,知县(1)。《吴山图记》:君之为县有惠爱。——君做知县时,对百姓有恩德。

二、行政区划单位名。秦以后县属于郡(8)。《贾谊治安策一》:多者百余城,少者乃三四十县。——多的有一百余城,少的才三、四十个县。《送温处士赴河阳军序》:以及百司之执事,与吾辈二县之大夫。——直到各部门的主管和我们两县的官吏。《吴山图记》:吴、长洲二县,在郡治所。——吴、长洲两个县都在苏州府衙门所在地。

县xuán

〖动词〗

用同“悬”。悬挂(1)。《展喜犒师》:室如县罄,野无青草。——房屋里像挂着的罄一样空无一物,四野里连青草都没有了。

县縣xiàn

❶ 帝王所居的王畿。《礼记·王制》:“天子之~内,方百里之国九。”泛指天下。《史记·秦始皇本纪》:“大矣哉!宇~之中,承顺圣意。”

❷ 行政区域名。周代县大于郡,秦以后县属于郡。《左传·哀公二年》:“克敌者,上大夫受~,下大夫受郡。”《史记·项羽本纪》:“陈婴为楚上柱国,封五~。”

另见762页xuán。

县縣xuán

❶ 悬挂。后来写作“悬”。《诗经·魏风·伐檀》:“不狩不猎,胡瞻尔庭有~貆兮?”《世说新语·仇隙》:“王孝伯死,~其首于大桁。”也指悬挂用的绳带。《左传·文公十年》:“子西缢而~绝。”

❷ 维系。《吕氏春秋·知分》:“鹿生于山,而命~于厨。”

❸ 差别大,距离远。《荀子·王制》:“夫王者之与亡者,制人之与人制之也,是其为相~也亦远矣。”又《天论》:“君子小人之所以相~者,在此耳。”

❹ 称量。《论衡·答佞》:“斗斛之量多少,权衡之~轻重也。”

另见726页xiàn。

县*縣

CFD8

(一)xian❶行政区划单位,在省(自治区、直辖市)以下,乡(镇)以上:~城/~志/长沙~。

❷古代天子所治之地,在京都周围千里以内,即王畿。

(二)xuan〈文〉与“悬”同。

维持

支 撑拄 拉扯

维持全家生活:仰事俯蓄 仰事挽畜 仰事俯畜 仰事俯育

维持生命:维生 活命 度命

吸取养料以维生:营养

维持其生长、繁殖:保殖

维持家业:撑门户

在公众活动中维持秩序:纠察

巡视纠察:视察

维持表面的排场:撑门面 撑场面

为了撑面子而维持表面的规模或排场:支撑门面 撑持门面 搘拄门面

维持使不涣散:县 纮 维系

依托维系:凭系

轻重并行,维持平衡:子母相权

支撑,维持:支仗 支拽

调和维持:调维

谋划维持:图维

自己维持:自持

勉强维持:撑持 敷衍 支撑

支撑门户:顶门(顶门立户)

主持家务,支撑门户:当门抵户

勉强维持生存或生命:游魂(残喘游魂;假气游魂) 假息(残魂假息;游魂假息) 苟延残喘 苟延喘息 苟延危喘 苟延一息 苟存残喘 苟留残喘 苟留喘息 幽魂加身 稍延残喘 残喘苟延 残喘微延 残喘暂延 延口残喘

毫无生机地维持着:不死不活 半死不活半死辣活 半死半活 要死不活

维持长久:持久(~战)

日后接应不上,无法继续维持:后手不接后手不上 后手不应

(使继续存在下去:维持)

另见:继续 维护 支持 保持

拴系

栓(~船) 系(系结) 束(~装;~身) 挂 县 绾(绾结) 结(张灯~彩) 纡 绁 维 緤 丽 纽(纽结)

拴系船:系船 维舟

以索系船:缆

拘系马足:絷

用长绳系牛:縼

用套具拴系物体:勒 套住

系于木桩:杙

用缆拴系:缆系

用绳穿起来:串连 串联

穿鱼成串:贯鲜

相互连接拴缚:联系

在条状物上打疙瘩:结(打结)

悬挂系结:悬系

穿好系牢:穿扎

悬挂

吊(吊挂;悬吊) 系 县 挂 ![]()

悬挂旌旗:悬旆 悬旌 悬旍

悬挂起钟罄:设簴

悬挂匾额:挂匾 悬额

悬挂首级:悬首

将人或物捆扎,悬吊于另一物体上:系

悬挂在空中:空悬

悬挂于天空:丽空

挂、吊在空中:悬(悬空)

张贴悬挂:贴挂

缠绕悬挂:缠挂 挂罥 罥挂

架设悬挂:架挂

定向悬挂:悬指

(吊挂:悬挂)

称量

县 权

称重量:称(称斤;~物)

用称等量轻重:磅(~体重) 约(~一~) 戥(~~) 等 秤(过秤)

秤量不足:缺斤少两

用尺、容器等来确定事物的长短、多少或其他性质:量

用尺子等量面积:丈量

实地观察、丈量田亩:履亩

检查丈量:查丈

实地丈量土地:踩田

伸开手用大指和中指量:拃

用斗量:斗量(车载~)

(用称、尺等称重量长短:称量)

另见:测量 衡量 量具 秤

行政区划单位

省(~份;省级) 市 地州 县 乡(~所) 镇 区(省~;地~;分~;特~;专~;本~;社~) 盟

旧时乡以下基层单位:里(~正)

机关内部的办公单位:处(处级) 科(行政~) 部(部门) 室(科室) 课(总务~) 段 股 委(党~;团~;工~) 办(外~;~公厅) 厅(省~;工业~) 司(礼宾~)局(市~;文化~)

某些单位的名称:台(天文~) 所(研究~) 院(医~;产~)

某些服务单位:社(旅~;茶~)

古代户籍编制单位:长

古代军队的编制单位:军 师 旅 团闾

集体的编制单位:队(连~)

由不多的人员组织成的单位:组(~员;小~)

规定的单位:点(蹲~)

自己所在的单位:本位(~主义)

总部的下属单位:分部

以电谋私的电力管理单位:电老虎

(机关、团体或其所属的部门:单位)

另见:组织3 机关 团体

县縣xuán

(一)胡涓切,平先。

❶悬挂。后作“悬”。《韩非子·外储说》:“为酒甚美,~帜甚高。”

❷悬殊,遥远。嵇康《养生论》:“树养不同,则功收相~。”

❸凭空,预先。苏轼《法惠寺横翠阁》:“百年兴废更堪哀,~知草莽化池台。”

(二) xiàn黄绚切,去霰。

❶行政区的一级。《韩非子·初见秦》:“代三十六~,上党十七~。”

❷古代天子所治之地,在京都周围千里以内,即王畿。顾炎武《日知录》卷二十二:“王畿谓之~,五鄙亦谓之~。”

❸指天下。参见“宇县”。

县

❶中华人民共和国地方行政区划单位。创设于春秋战国时期的大国边地,春秋末将县制引入内地,而在边地设郡。战国时期,因郡的面积比县大,故又在郡下设县,形成郡县两级行政区划体制。秦始皇统一中国后,县成为历代沿用的行政区划单位。中华人民共和国行政区划中,县隶属于省、自治区、直辖市、自治州或较大的市。县以下分为乡、民族乡、镇。县设人民代表大会和人民政府,是一级地方国家机关。截至1991年底,全国1 894个县级行政单位中,计有1 714个县,121个自治县,51个旗,3个自治旗,3个特区,1个工农区和1个林区。

❷一些国家的行政区划单位。如美国、日本等。

133 县

地方行政区划单位。春秋初年。楚、晋、秦等诸侯国在兼并所得地方设县。春秋后期把县制逐渐推行到内地,并在卿大夫的领地内逐渐设县。春秋末年在边远地区置郡,郡面积较县大。而地位比县低。战国时期,在郡下设县,产生郡县2级制。秦统一中国后实行郡县制,县隶属于郡,郡县长官均由中央任免。以后历代至今均有县的建制

县

行政区划名。最初在郡之上。《周礼》时乡亦在县之上。秦汉以后县在州郡之下,为国家的基层行政单位。《资治通鉴·周纪二》: “并诸小乡聚,集为一县,县置令、丞,凡31县。废井田,开阡陌。” 胡三省注:“《周礼》,6乡,乡12500家。又100家又内曰乡,5鄙为县,县2500家,此6遂之县也。4甸为县,此州里之县也。周制: 天子地方1000里,分为100县,县有4郡。《左传》 赵鞅所谓 ‘上大夫受县,下大夫受郡’ 者也。秦并天下,置36郡,以监天下之县,自是始统于郡矣。”

县

古时地方行政区划。始于春秋时期,诸侯国多在边远地区或新灭之国设县,直接隶属于国君,其长称县公、县大夫等。战国时期逐渐形成以郡统县之制。秦统一六国后,在全国推行郡县制。汉代郡、国并存,县或隶属于郡,或隶属于侯国。其长称县令、县长等。县以下设乡、里。隋代废郡,县改属于州。唐宋时期相沿。宋代以京、朝官领县者称知县事(简称知县),以选人宰县者称县令。元明时期,县或隶属于州,或直属于府。清代县多数隶属于府,仅有少数县统属于直隶州。

县

春秋时期,秦、晋等国在边疆地区置县。后改置郡,县移至内地,以县统郡。战国后期,在边疆地区增设郡,郡下置县,成为郡、县二级制。秦统一全国后,郡县制推行到全国各地。魏晋南北朝时期发展成为州、郡、县三级制。隋、唐以后,县属于州。元代县属于路。明、清两代属于府。民国初年属于道。1912年隶属于省或自治区或直辖市。

县

❶中国的一级行政区划单位。受省、自治区、直辖市、自治州或市的领导。

❷一些国家的地理和行政管理区划单位。如英国1972年把英格兰和威尔士在地理上划分为52个县,而在行政上则有58个县和83个县级自治市。在新西兰、澳大利亚和日本等国是地方行政区划单位。在美国,其职能主要是执行法律、实施司法管理、修筑和保养公路、为贫困者提供救助和记录法律文献等;在一些州,县在管理学校方面起重要作用。

县縣xiàn

❶行政区划单位。如:县政府,县城,县志。

❷古同“悬”。

班玛县/玉树县/杂多县/称多县/治多县/曲麻菜县/贡觉县/金堂县/温江县/郫县/新津县/双流县/新都县/蒲江县/大邑县/长寿县/綦江县/潼南县/荣昌县/璧山县/大足县/铜梁县/荣县/富顺县/米易县/盐边县/泸县/纳溪县/合江县/古蔺县/叙永县/中江县/绵竹县/什邡县/盐亭县/三台县/平武县/北川县/安县/梓潼县/青川县/旺苍县/剑阁县/苍溪县/射洪县/蓬溪县/资中县/乐至县/隆昌县/安岳县/威远县/夹江县/井研县/洪雅县/仁寿县/丹棱县/犍为县/青神县/眉山县/沐川县/彭山县/马边彝族自治县/峨边彝族自治县/奉节县/开县/云阳县/城口县/忠县/巫溪县/梁平县/巫山县/营山县/蓬安县/仪陇县/南部县/西充县/垫江县/武隆县/丰都县/石柱土家族自治县/秀山土家族苗族自治县/酉阳土家族苗族自治县/黔江土家族苗族自治县/彭水苗族土家族自治县/宜宾县/兴文县/南溪县/珙县/长宁县/高县/江安县/筠连县/屏山县/岳池县/广安县/邻水县/武胜县/达县/渠县/宣汉县/开江县/大竹县/南江县/平昌县/通江县/芦山县/石棉县/名山县/天全县/荥经县/宝兴县/汉源县/马尔康县/南坪县/红原县/阿坝县/理县/若尔盖县/小金县/黑水县/汶川县/金川县/松潘县/壤塘县/茂县/康定县/丹巴县/炉霍县/九龙县/甘孜县/雅江县/新龙县/道孚县/白玉县/理塘县/德格县/乡城县/石渠县/稻城县/色达县/巴塘县/沪定县/得荣县/美姑县/昭觉县/金阳县/甘洛县/布拖县/雷波县/普格县/宁南县/喜德县/会东县/越西县/会理县/盐源县/德昌县/冕宁县/木里藏族自治县/富民县/嵩明县/呈贡县/晋宁县/安宁县/禄劝彝族苗族自治县/永善县/绥江县/镇雄县/大关县/盐津县/巧家县/彝良县/威信县/水富县/鲁甸县/会泽县/马龙县/寻甸回族彝族自治县/华坪县/永胜县/丽江纳西族自治县/宁蒗彝族自治县/元谋县/南华县/牟定县/武定县/大姚县/禄丰县/永仁县/姚安县/鹤庆县/祥云县/宾川县/中甸县/德钦县/维西傈僳族自治县/武昌县/黄陂县/新洲县/襄阳县/南漳县/谷城县/保康县/郧县/竹山县/房县/郧西县/竹溪县/松滋县/京山县/监利县/公安县/宜昌县/秭归县/远安县/枝江县/兴山县/五峰土家族自治县/长阳土家族自治县/汉川县/云梦县/大悟县/孝昌县/红安县/罗田县/浠水县/蕲春县/黄梅县/英山县/阳新县/嘉鱼县/通山县/崇阳县/通城县/建始县/来凤县/鹤峰县/宣恩县/巴东县/咸丰县/长沙县/望城县/宁乡县/株洲县/炎陵县/茶陵县/攸县/湘潭县/衡阳县/常宁县/衡东县/衡山县/衡南县/祁东县/邵东县/洞口县/新邵县/绥宁县/新宁县/邵阳县/隆回县/城步苗族自治县/岳阳县/湘阴县/平江县/华容县/澧县/临澧县/桃源县/汉寿县/安乡县/石门县/慈利县/桑植县/汝城县/安仁县/嘉禾县/临武县/桂东县/永兴县/桂阳县/桃江县/南县/安化县/祁阳县/蓝山县/宁远县/新田县/东安县/江永县/道县/双牌县/江华瑶族自治县/新化县/双峰县/会同县/沅陵县/辰溪县/黔阳县/溆浦县/新晃侗族自治县/芷江侗族自治县/通道侗族自治县/靖州苗族侗族自治县/麻阳苗族自治县/古丈县/龙山县/永顺县/凤凰县/泸溪县/保靖县/花垣县/南昌县/新建县/进贤县/安义县/莲花县/分宜县/九江县/星子县/武宁县/彭泽县/永修县/修水县/湖口县/德安县/都昌县/贵溪县/余江县/上饶县/广丰县/波阳县/婺源县/铅山县/余干县/横峰县/弋阳县/玉山县/万年县/铜鼓县/靖安县/宜丰县/奉新县/万载县/上高县/南丰县/乐安县/金溪县/南城县/东乡县/资溪县/宜黄县/广昌县/黎川县/崇仁县/吉安县/永丰县/永新县/峡江县/泰和县/新干县/遂川县/安福县/吉水县/宁冈县/万安县/石城县/安远县/赣县/宁都县/南康县/兴国县/定南县/上犹县/于都县/龙南县/崇义县/信丰县/全南县/大余县/会昌县/长丰县/肥东县/肥西县/芜湖县/南陵县/繁昌县/铜陵县/当涂县/桐城县/宿松县/枞阳县/太湖县/怀宁县/岳西县/望江县/潜山县/祁门县/黟县/全椒县/来安县/含山县/无为县/庐江县/和县/广德县/宁国县/郎溪县/泾县/旌德县/绩溪县/东至县/石台县/青阳县/舒城县/江宁县/溧水县/高淳县/六合县/江浦县/邗江县/海安县/丹徒县/句容县/如东县/武进县/无锡县/吴县/南汇县/青浦县/奉贤县/崇明县/松江县/金山县/成县/礼县/康县/武都县/文县/两当县/徽县/宕昌县/西和县/舟曲县/迭部县/太白县/凤县/镇安县/山阳县/商南县/丹凤县/柞水县/紫阳县/岚皋县/旬阳县/镇坪县/平利县/石泉县/宁陕县/白河县/汉阴县/留坝县/镇巴县/城固县/南郑县/洋县/宁强县/佛坪县/勉县/西乡县/略阳县/六枝特区/水城县/遵义县/仁怀县/绥阳县/桐梓县/习水县/凤冈县/正安县/余庆县/湄潭县/道真仡佬族苗族自治县/务川仡佬族苗族自治县/德江县/江口县/思南县/万山特区/石阡县/玉屏侗族自治县/松桃苗族自治县/印江土家族苗族自治县/沿河土家族自治县/黔西县/大方县/织金县/金沙县/赫章县/纳雍县/威宁彝族回族苗族自治县/普定县/平坝县/息烽县/开阳县/修文县/施秉县/锦屏县/镇远县/麻江县/台江县/天柱县/黄平县/剑河县/三穗县/雷山县/黎平县/岑巩县/丹寨县/贵定县/瓮安县/龙里县/福泉县/长顺县/卢氏县/桐柏县/方城县/淅川县/镇平县/唐河县/内乡县/新野县/南召县/社旗县/西峡县/泌阳县/临安县/嘉善县/海盐县/德清县/安吉县/长兴县/全州县/兴安县/灌阳县/资源县

县

地方行政区划单位。古称邦畿4里之地为县,后亦称王畿以内的都邑为县。其后诸侯境内之地亦称县。春秋初年,晋、楚、秦等强大的诸侯国把新兼并到的地方设立县。春秋后期,各诸侯国把县制逐渐推行到内地,并且在卿、大夫的领地里也逐渐分别设县。春秋末年,各诸侯国在新兼并到的地方设郡,郡的面积虽比县大而地位却比县低。到战国时期,各国的边地逐渐繁荣起来,于是在郡下设县,产生了郡县二级制。秦统一六国后,确立郡县制,县隶属于郡,郡县的长官都由朝廷任免。山东地区设有9个郡45个县。县的建制历代沿用至今未变,成为地方行政区划中一个重要组成部分。1965年山东设置107县。

县(縣)xiàn

(行政区划单位) county

另见 see also xuán。

◆县城 county seat; county town; 县电话局 community telephone exchange; 县公路 county road; 县官 county magistrate; 县管委员会 [美] board of supervisors; 县局 county telephone central office; 县民事法庭 parish court; 县所在地 parish seat; 县图书馆 county library; 县委 county Party committee; 县行政委员会 [美] board of commissioners; 县站天气预报 county station weather forecasting; 县长 the head of a county; county magistrate; 县志 general records of a county; county annals; county chronicle; 县治 county jurisdiction

县(縣)xuán

Ⅰ [书] ❶(挂) hang; suspend

❷ (维系; 拴系) hold together; maintain; tie; bind

❸ (揭示; 颁立) make known to the world; reveal to the public

❹ (悬赏) offer [post] a reward

❺(称量; 衡量) weigh; measure Ⅱ (姓氏) a surname: ~ 子石 Xuan Zishi

另见 see also xiàn。

县 (xiàn) 读悬 (xuán)

【县】悬挂。

例1 引诎筋,令夸立,据两股,壹倚左,信右股,膝傅地; 壹倚右,信左足股,膝傅地,皆三而已。苦两足步不能钧而膝善痛, 两胻善塞, 取木善削之, 令其大把。 长四尺, 系其两端,以新纍县之,令其高地四尺,两手空纍而更蹶之,朝为千,日中为千,莫食千,夜半为千,旬而已。(张家山汉简《引书》)

译文 导引治疗筋脉挛缩法,让人两腿如骑马状站立,两手掌按住两大腿,或重心偏倚在左侧一只脚,伸直右下肢,然后左膝附着在地; 或重心偏倚在右侧一只脚,伸直左下肢,然后右膝附着于地,一共这样交替做三次而止。若两足步行不平衡而膝部常疼痛,两胫骨常有冷感,则取木棒削好,使木棒约一握粗细,长四尺,用新做的绳索拴在木棒两头,悬挂于上,使木棒离地高四尺。病人两手握住绳索,两脚踏在木棒上交替踩动木棒,早上踩动一千次,中午踩动一千次,吃晚饭时踩动一千次,夜半时踩动一千次,不过10天就可使疾病痊愈。

例2 即如佗言,立吐蛇一枚,县车边。(《三国志·魏书·华佗传》)

译文 结果就像华佗所说的那样,患者服药后,立即吐出像蛇一样的寄生虫一条,并把它悬挂在车边。

【县】远隔。

例 是虽相去百世,县年一纪,限隔九州,殊俗千里,然其亡征败迹,若重规袭矩,稽节合符。(王符《潜夫论·卷二·思贤》)

译文 这时间虽然相隔有几千年 (百世——3000年,一纪——1520年),地域范围相隔有九州之分,风俗又有千里的不同,然而历史上所出现的亡国或衰败的现象,就好像用圆规重复作圆形,用曲尺重复作方形,一模一样,又像查验凭证、对合兵符一样有应验。

【县】相关。

例 荀彧请曰: “佗术实工,人命所县,宜含宥之。” (《三国志·魏书·华佗传》)

译文 荀彧向曹操请求道: “华佗的医术实在高明,况且这关系到一条人命,理应容忍宽恕他。”

【县】维系,维持。

例 传万祀而无昧,县百王而不朽。(孔志约 《新修本草》序)。

译文 《新修本草》 即使流传一万年也不减其光彩,维持百代也不会腐朽而失去其临床应用价值。

按 悬,古作县。《诗·齐风·伐檀》: “胡瞻尔庭有县貆兮。”《释文》: “县音玄。”《易 ·系辞上》: “县象著明,莫大乎日月。”《周礼·春官·小宗伯》: “县衰冠之士於路门之外。”《山海经·海外北经》: “县居海水中。”《左传·僖公二十六年》: “室如县磬。”《释文》: “县音玄。”《战国策·楚策四》: “县於其庙梁。”汉帛书 《战国策》十七: “秦两县齐晋。” 《庄子·养生主》: “古者谓是帝王之县解。” 《管子·霸形》: “於是令人县钟磬之榬。”《荀子·正论》: “有势籍者,罢不足以县天下。”杨倞注: “县,系也,音悬。”《晏子春秋·内篇·谏下》: “县爱槐之令。” 《韩非子·有度》: “权衡县而重益轻。”《商君书·禁使》: “探渊者知千仞之深,县绳之数也。” 《楚辞·离骚》: “夕余至乎县圃。” 《考异》: “县,一作悬。” 《贾谊新书 ·益壤》: “越两诸侯而县属於汉。”《史记·淮阴侯列传》: “当今两主之命县於足下。”《汉书·高帝纪》: “县隔千里。”颜师古注: “此本古之县字耳,后人转用为州县字,乃更加心以别之,非当借音。” 《太玄·去·次八》:“月高弦,火几县。”司马光《集注》: “县,古悬字。” 《后汉书·徐穉传》“特设一榻,去则县之。” 《世说新语·仇隙》: “王孝伯死,县其首于大桁。”

秦汉以前古籍出现的悬字为后人所改。《大戴礼·保傅》:“天下之命悬於天子。” 《贾子新语·保傅》悬作县。《国语·齐语》: “悬车束马。” 《淮南子·天文》悬作县。《战国策·楚策一》: “心摇摇如悬旌。”《史记·苏秦列传》悬作县。《晏子春秋》刘向《序录》: “谏齐君悬而至。”孙星衍校: “悬当为县,俗加心。” (《晏子春秋音义》) 《韩非子·十过》: “悬釜而饮。” 《淮南子·人间世》悬作县。《楚辞·宋玉招魂》: “悬火延起兮玄颜蒸。”《墨子·备梯》悬火作县火。《史记·封禅书》: “束马悬车。”《汉书·郊祀志》悬作县。

《内经》中的“悬”字亦为后人所改。《素问·病能论》: “藏有所伤及精有所之寄则安,故人不能悬其病也。” 《素问·大奇论》: “悬去枣花而死。”诸“悬”字,原本当作县。

《说文》无悬字。《说文·县部》: “县,系也。”本义是悬挂,引申为联系、相关。《荀子·强国》: “然而县之以王者之功能。”杨倞注: “县音悬,谓联系。” 《管子·禁藏》: “百姓之所县命也。”引申为维系、维持。《荀子·性恶》: “加日县久。”杨倞注:“县久,县系以久长。”由于悬挂是有距离的,可引申为远隔。《淮南子·主术》: “其於御兵刃县矣。”高诱注: “县,远也。”

古音县、悬皆属匣母元部。

县xiàn

1、行政区划名。东周前期秦、晋、楚等国在边境置县,带有防御性,后内地也置县。东周后期各国在边郡置县。秦统一中国后,实行郡县制,全国分为三十六郡,每郡下辖数县。汉承秦制,其后历代皆置。 2、帝王所居之地。古代帝王所居之地称"畿",也称"县"。《礼记·王畿》:"天子之县内。"

县

地方行政区划名。楚国的县出现于春秋早期。《左传》哀公十七年:文王“县申、息”,是这方面的确切记载。有学者认为楚县创设可追溯到武王克权之时。目前基本认定的春秋楚县有申、息、商、期思、析、郧、陈、蔡、叶、白、方城外、棠、武城等,都是在楚人灭国拓境的进程中不断设立的。其辖境有的与某一故国大致相当,有的则可能包括了原有的若干小国。楚县长官或称“公”,或称“尹”。对此有不同推测:(1)公、尹是在不同场合的称谓,没有实质区别:(2)迁离故国所设的县称“尹”,在故国旧地所设的县称“公”;(3)春秋楚县分大小二等,大县长官称“公”,小县长官称“尹”。各县长官大多是贵族出身,由楚王任命,并常有调迁,子孙不世袭职务。县长官负责辖区内的赋税调发、民政、治安等事务,并直接统兵作战。战国时的县数量更多,有“淮北地十二县”、“上庸之地六县”一类说法。县级长官或称“公”,或称“令”。各县较多地听命于郡,同中央的直接联系则逐渐减少。

县

(1) 王畿之称。《礼记·王畿》释王畿为“天子之县内”。由于王畿称县,后世亦称皇帝为县官。(2) 政区名。始置于春秋时的秦国。《史记·秦本纪》记秦武公十年(公元前688年)秦“伐邽、翼戎,初县之”。其后齐、晋、楚、吴诸大国均置县。其时各国扩展领土,国君不愿以新得疆土赐予臣下,乃由王直接统辖,因其地隔大夫的采邑而悬于外,故称“县”。但齐、晋的县,并非全为灭人之国而改置,有系绝嗣的采邑(鄙邑)为国君收回而改置的,因仍悬于诸大夫采邑之间,与国都有相当距离,也称为“县”。春秋后期,县制逐渐推行到内地,而在新得到的边远地区置,郡的面积虽较县大,但因地广人稀,其地位低于县,《左传·哀公二年》记晋国赵简子鼓励将士时说:“克敌者上大夫受县,下大夫受郡”。战国时期因列国互相攻伐,原属荒僻的边郡日渐开发,边地逐渐繁荣,郡的地位随之提高,于是在郡下设县,产生郡县两级制。秦统一六国后确立郡县制,两汉魏晋南北朝一直沿用以郡统县的制度。隋文帝撤销郡一级建制后,县隶属于州。唐制同隋。宋以县隶于府、州、军、监。辽代的县有属于府的、有属于州的,也有属于各州以下的州的。金代的县属于府、州。元代的县有为路总管府直辖的,也有府、州所辖的。明清的县或隶于府、州或隶于厅。北洋政府时期县为省道以下的行政区划。国民党政府时期县隶属于省或特别行政区。

县

宋代地方行政单位编制,在州(府、军、监)一级之下。北宋版图全盛时,全国有1234县(《宋史·地理志》1)。县之名,始于春秋之世,“灭人之国以为县”(《日知录》卷22《郡县》)。如秦武公十年(前688),“伐卦、冀戎,初县之。”其时,县大于郡(《史记·秦本纪》)。秦汉时县分万户以上、万户以下二等。唐时,县分京、畿、上、中、中下、下县六等(《日知录》卷8《州县品秩》、《六典》卷30)。宋代县分赤、次赤、畿、次畿、望(四千户以上)、紧(三千户以上)、上(二千户以上)、中(千户以上)、下(不满千户)、下下(五百户以下)十等,三年一次升降县(《宋会要·职官》11之76)。县长官有县令(选人充)、知县事(京朝官充)、丞、主簿、尉等。

别名

邑。邑原为小城。商鞅变法,聚邑为县。故县与邑或通称。以县别称邑,则始于汉。《宋会要·职官》48之23:“广西诸司条具诸邑之最恶弱、久阙官去处申上,量与裁减荐员。”《汉书·傅宽传》:“赐食邑雕阴。”颜师古注引孟康曰:“县名,属上郡。”《清波杂志》卷10:“古治百里之邑,令拊其俗。”《史记·商君列传》:“集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。”

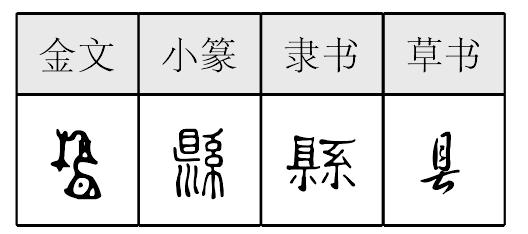

县xiàn

繁体为“県”、“縣”,象形字,像倒挂着的人头。字中的“目”尚保留头部的特征。“小”,像头发,亦依稀可辨。“縣”还加了一条绳索。作声符生成的字有:

xuán

悬(悬而未决)

县縣xiàn

(7画)![]()

![]()

【提示】县中间的两横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*县(縣)xiàn

7画 厶部 行政区划单位。隶属于地区、自治州、直辖市、省辖市:~城|易~|昔阳~|延庆~。

县縣xiàn

西周和春秋金文象树木上用绳悬人头形。即悬的本字。从木,从幺(丝),从首。小篆隶楷简化省木,只从系(用丝系),从倒“首”。倒“首”是一个字,读xiāo,后写枭首的枭(这字象鸟头在树上形)。县即系,悬挂义。古书即作“县”。引申为联结,系属,读xuán。后指国、官府(官舍)有统治权相联系义,读xiàn,作为行政区划单位名。周代县大于郡。秦以后县属于郡。现在作为一级行政区划,由省、自治区或市领导。从元代以后简化省右面系旁,下面从小或厶。后群众略整理成县。上从且,下从厶,极为简易,现作规范字。见《总表》。

县縣★繁◎常★常

表意,金文象把砍下来的人头挂在树上之形,表示悬首示众,小篆字形稍变,隶定为“縣”。本义读xuán,悬挂,是“悬(懸)”的本字;又读xiàn,假借为行政区划单位,历代所辖范围大小不同。明代俗字、《手头字》、《简化字表》简作“县”,取原字部件改造而成。

【辨析】

以“县”作音符构成的形声字一般读xuán:悬。

- 吉木乃县是什么意思

- 吉木萨尔县是什么意思

- 吉本(Edward Gibbon,1737—1794)是什么意思

- 吉本论幸存的经典着作是什么意思

- 吉本,E.是什么意思

- 吉林市是什么意思

- 吉林省是什么意思

- 吉林省是什么意思

- 吉林省是什么意思

- 吉林省是什么意思

- 吉林省乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例总则是什么意思

- 吉林省人大常委会组成人员守则是什么意思

- 吉林省人民代表大会专门委员会工作条例总则是什么意思

- 吉林省人民代表大会代表建议、批评和意见办理工作条例总则是什么意思

- 吉林省人民代表大会及其常务委员会立法程序的规定总则是什么意思

- 吉林省人民代表大会常务委员会与人民代表联系的暂行办法是什么意思

- 吉林省人民代表大会常务委员会主任会议工作规则总则是什么意思

- 吉林省人民代表大会常务委员会人事任免工作条例总则是什么意思

- 吉林省人民代表大会常务委员会关于充分发挥省人民代表作用的若干规定是什么意思

- 吉林省人民代表大会常务委员会关于加强经济工作监督的决定是什么意思

- 吉林省人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的规定是什么意思

- 吉林省全面推广厂内银行的成功经验是什么意思

- 吉林省公民旁听省人大常委会会议办法(试行)是什么意思

- 吉林省各级人民代表大会常务委员会监督司法机关办理案件的规定是什么意思

- 吉林省各级人民代表大会常务委员会监督本级人民法院、人民检察院工作的规定是什么意思

- 吉林省各级人民代表大会常务委员会监督条例总则是什么意思

- 吉林省国营工业企业“厂内银行”试行办法是什么意思

- 吉林省国营工业企业厂内银行暂行会计制度是什么意思

- 吉林省地方各级人民代表大会代表工作条例总则是什么意思

- 吉林省消费者协会是什么意思

- 吉林省消费者协会是什么意思

- 吉林省预算审查监督条例总则是什么意思

- 吉林省预算审查监督条例附则是什么意思

- 吉水县是什么意思

- 吉法酯是什么意思

- 吉洛特是什么意思

- 吉田松阴是什么意思

- 吉田熊次着《社会教育学讲义》发表是什么意思

- 吉田茂是什么意思

- 吉祥草施肥技术是什么意思

- 吉米沙星是什么意思

- 吉罗,H.是什么意思

- 吉美前列素是什么意思

- 吉美前列素是什么意思

- 吉芬商品是什么意思

- 吉芬商品是什么意思

- 吉芬商品是什么意思

- 吉芬悖论是什么意思

- 吉芬悖论是什么意思

- 吉芬悖论是什么意思

- 吉莫是什么意思

- 吉莱波伟是什么意思

- 吉蔑是什么意思

- 吉西他滨是什么意思

- 吉西他滨是什么意思

- 吉西他滨是什么意思

- 吉达(Jidda)是什么意思

- 吉野作造是什么意思

- 吉隆县是什么意思

- 吉非罗齐胶囊是什么意思