印章

又称“图章”。用以作为权力的象征和凭信的工具。先秦时称“鉩”或“𡊒”,后称“鈢” (即玺),有官玺、私玺、吉语玺、肖形玺等, 形制不一, 上端有印钮, 钮上有孔可穿绶佩带。秦统一六国后,限制使用印章名目, 皇帝的印信称“玺”, 臣民的印信称“印”,不同官阶的官印,印的质料、印钮的形状、绶带的颜色均不同。汉代,帝王用玺,官印称“章”和“印章”。唐以后,因“玺”音近“死”,遂改称“宝”,官私印又有了“记”、“朱记”、“图章”、“关防”、“花押”等名称。印文的字体,秦时用小篆;汉代也多为小篆,后演变为缪篆;唐印字体较为潦草;宋印字体较工整,个别字笔画的空档迂回屈曲填空;金代印文多用笔画屈曲盘缠的“九叠篆”,流行于宋、元、明代及清初。汉代前印章多用于封发物件、简牍,把印盖于封泥之上,南北朝纸张文书逐渐替代竹木简牍,封泥渐废,起用印色,印章改为用朱色钤盖,除日常应用外,多用于书画题识。印的取材,古代多用金、银、铜、玉、琉璃,后用牙、角、水晶等,元代以后石章盛行。

印章

清·朱象贤《印典》卷六

拨蜡之蜡有两种,一用铸素器者,以松香熔化,沥净,入菜油,以和为度。(油量)春与秋同,夏则半,冬则倍。一用以起花者,将黄蜡亦加菜油,以软为度,其法与制松香略同。凡铸印,先将松香作骨,外涂以黄蜡,拨钮刻字,无不精妙。

印范用洁净细泥和以稻草烧透,俟冷,捣如粉。沥生泥浆调之,涂于蜡上,或晒干,或阴干,但不可近火。若生泥为范,铜灌不入,且要起窠(深空也)。熟泥中粘糠秕、羽毛、米粞等物,其处必吸(铜不到也)。大凡蜡上涂以熟泥,熟泥之外再加生泥,铸过作熟泥用也。

清·朱象贤《印典》卷七

【评】朱象贤《印典》记载了用泥范法和失蜡法铸印的工艺,同时论述了所用泥料和蜡料及其处理方法,为我们研究古代铸造工艺及材料提供了宝贵资料。

《印章》

伊秉绶

小印钤当息管城,重看书就更吟成。

休疑子墨无征信,也借将军记姓名。

藏到炎刘铜已少,摹来缪篆笔逾精。

何须雕饰夸良玉,文石离离最有情。

伊秉绶这首题为《印章》的诗,不只是咏印章,而且是把它和书法乃至写诗联系起来作为综合艺术创作来加以题咏,从而突出了印章在其中的地位。

“小印钤当息管城,重看书就更吟成。”钤, 盖章,盖樱管城,即管城子,毛笔的别称。唐韩愈曾在《毛颖传》中塑造了毛笔的拟人化形象,文章写道: “聚其族而加束缚焉,秦皇帝使恬赐之汤沐,而封诸管城,号曰管城子。”这是说,按兔毛的族类加以收聚并束缚,由秦代名将并因改良过毛笔制作而更加著名的蒙恬给洗涤沐浴,最后封之于竹管之城。经过唐代大文学家韩愈这种形象化的渲染,毛笔从此就有了“管城子”或“管城侯”的别号。

诗的首联概括了诗书印综合艺术品的创作。吟诗一书写一钤印,这是书家艺术创作有序的动态过程,而现在,它已以静态的形式凝定在纸素之上,呈现于书家眼前。伊秉绶用“重看”二字点出了诗书创作的完成,而首句把“小印钤当”调到“息管城”之前,不但是由于诗歌韵律的需要,而且是为了承应标题,突出全诗咏印章的主题。

“休疑子墨无征信”。子墨,是东汉文学家扬雄虚拟的人名,他在《〈长杨赋〉序》中交代自己这一作品的手法和创作目的说,以“翰林”为主人,以“子墨”为客卿,通过主客的对话来进行讽喻。伊秉绶诗中的“子墨”,借指墨。这句是说,不要怀疑“子墨”虚而不实,无法验证,这是用藏词的方法点出了印章的功能——征信。明甘旸《印章集说》就指出:“印,古人用以昭信,从爪从卩,用手持节以示信也。”印,篆书作,上部是(手), 下部为卩(节),这个会意字是昭示凭信的意思。这也说明,印章正是可靠的征信之物。

“也借将军记姓名”。 “记姓名”语出《史记·项羽本纪》。据记载,项羽“少时,学书不成,去;学剑,又不成”。他的叔父项梁对此很气愤,项羽就说: “书,足记名姓而已;剑,一人敌,不足学——学万人敌!”由于项梁先人世代为楚将,于是项梁就教项羽以兵法……伊秉绶诗中这一句,用了调侃的手法。 “将军”,是指毛笔,王羲之《书论》就说, “笔是将军”。

颔联二句,通过一系列典故的运用,曲折地点出了书、印的实用功能,特别是通过“征信”一词,既上承首联的“小印钤当”,又自然地过渡到重点咏印的颈联: “藏到炎刘铜已少,摹来缪篆笔逾精。”

炎刘,指汉代。据说,汉代以火德王,又姓刘氏,故曰炎刘。缪篆,篆书的一种,王莽时官方规定的“六书”之一。据汉许慎《说文解字序》所说, “六书”中的古文,是孔子壁中书;奇字,是“古文而异者”;篆书,就是小篆;佐书就是秦隶书;缪篆,是用来“摹颖的;鸟书,是“书幡信”的。可见,缪篆是汉代用来摹刻印章的一种篆书,后来,清人桂馥还将汉魏印文统称为缪篆,并博采、类编其文为《缪篆分韵》。需要解释的是多音多义的“缪”字,有些篆刻者往往由于理解不确而发生错误。明徐官《古今印史》指出: “缪字,今人多读作缪(miu),误之。缪,去声,非是。官以理推之,当读如‘绸缪牖户’之缪(mou),平声,盖言篆文屈曲填满, 如绸缪也。人多忽而不讲,篆刻往往致误,为此故也。”这一论述应该说是正确的。有些人读作缪误的“缪”,于是按其意妄意盘曲,把印文刻得缠绵重复,多致于乱,这是误解了“缪”字所致。

颈联是说,汉代普遍使用的大量的铜印,经过一千多年流传到清代,收藏已并不多了,但将汉代的缪篆摹来刻印,却可以非常精妙。这两句是着重地从艺术的角度来论印章的。

“何须雕饰夸良玉,文石离离最有情”。尾联重点写印材。离离,繁盛的样子,温庭筠《郭处士击筑歌》就有“三十六宫花离离”之句。伊秉绶认为,印章不一定如汉代那样多用铜质,也不一定要用高贵的良璞美玉,并精工雕饰,对于书画篆刻家来说,品类繁盛的文石——色泽美丽、质地温润的灯明石等类是最为亲切的,它并不坚硬,文人可以自己动手,摹来缪篆,捉刀治印,从而纵横开合,尽如人意;把它钤在书画作品上,就能构成优美的综合艺术品。

伊秉绶这首《印章》诗,层次丰富而过渡自然,典故众多而恰到好处,尤其可贵的是,字里行间都凝铸了自己从事创作实践的艺术经验和深厚感情。

印章iŋ53 tʂaŋ213

图章, 古称鉩或𡊒, 后称玺、 图、 朱记、 花押等: 把你的~带上领钱来。拓~的印泥俗称禳色或印色。

印章

汉制,官秩二千石以上,其印文曰章,称某官之章; 六百石、四百石至二百石以上,其印文曰印,称某官之印。后通称图章为印章。见《汉书·百官公卿表》颜师古注引 《汉旧仪》。后来印章也用于书画题识,是我国一种特有的艺术品。

印张;印章

◉ 印张yìnzhānɡ 名 印制图书时一本书用纸数量的计算单位。〈例〉一整张平板纸为两个~/ 这本小书只用了六个~的纸。

◉ 印章yìnzhānɡ 名 印和章的合称。〈例〉镌刻~/ 一枚~/ 你的汇款到了,请盖~后取款。〈近〉图章/ 印记。

即今之圖章。古稱“鉨”(璽)。本用以封發簡牘時加蓋於封泥之上,作信驗以防私啟。至秦專稱皇帝御用印章爲“璽”,餘皆稱“印”,多爲玉製。漢始有“章”、“印章”之名,因身份、用途不同而形制各異,漸成權力之象徵物。後公文書札多用紙帛,封泥遂廢,而以朱色直鈐紙帛之上。唐代改稱御璽爲“寳”,官、私之印有“朱記”、“記”等名目。至宋元以來,有“花押”、“元戳”,明清又有“條記”、“關防”諸稱。印材除銅、銀、金、牙、角等外,元代後又盛行石章,間有木質者,印文以篆書最常見。《史記·孝武本紀》:“改曆以正月爲歲首,而色尚黄,官名更印章以五字。”裴駰集解引張晏曰:“漢據土德,土數五,故用五爲印文也。若丞相,曰‘丞相之印章’。”《文選·陸機〈漢高祖功臣頌〉》“祚爾輝章”唐·李善注:“章,印章。”參閲明·甘暘《印章集説》、明·何通《印史》。

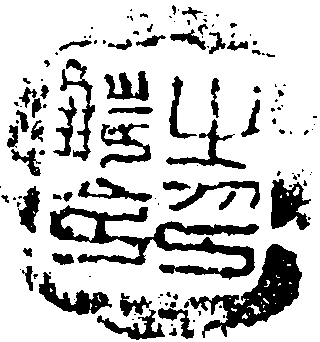

晉陽令印 雝令之印

(漢代封泥拓片)

印章【同义】总目录

印章龟

印章

印(印记;印篆;印识;钤印;大~;钢~;王~;~把子) 章(章子;图章) 龟(龟印;龟章) 戳(戳子;戳记;图戳;邮~) 记(朱~) 斗纽 斗箕

印章的一种:图记

个人的图章:私章 私印

皇帝的图章:玺(玉玺;御玺;国玺;印玺;琮玺) 宝(宝绶;宝玺;御宝) 鉩 龙图

放在陵墓中,制有帝王谥号的玺印:谥宝

政府机关的印章:公章

政府机关的图章总称:印信

印章,公章:戳儿

盖在文书契券末尾的印信:钤尾

封缄的印信:封玺

作为凭信的印:信印

长条形的印章:条章

篆体印章:篆记 篆章

光辉的印章:辉章

另见:打上 绶带 身份 职务

印章/官印/印章的各部

314 印章

亦称“图章”。古称“鉩”或“𡊒”。在古代,一作受命做官的凭信,又作封固简牍,保守秘密。原始印章为泥作,先秦时民以金玉为印。秦统一后,皇帝的印信称“玺”,官、私所用称“印”,或“章”。至汉,官印中始有“章”及“印章”之称。唐武则天时,因“玺”与“死”音近,遂改称“宝”,直至清代,凡皇帝印信皆称“御宝”。官、私所用有“记”、“朱记”、“关防”、“图章”、“花押”等名称。文字形制随时代变迁,风格各异。印的取材,古代多用金、银、铜、玉、琉璃等,其后有牙、角、水晶等,元以后盛行石章,印学随之兴旺,除日常应用外,又多用于书画题识,遂成为我国特有的艺术品之一。

印章

也称“图章”。古称“鉩”或“𡊒”,后作“玺”。秦统一六国,皇帝的印信称“玺”,官、私所用均改称“印”。至汉代,官印中始有“章”和“印章”之称。

印章Yinzhang

亦称“图章”、“戳子”。先秦古印称为“鉨”或“𡊑”,后统称为“玺”。秦始皇帝用印独称为“玺”,臣民皆称为“印”,汉代官印中始有“印章”之称。印章是取信、验物的凭证,《后汉书·祭祀志》曰:“自五帝始有书契。至于三五俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌。”印章在春秋战国时代已普遍使用,初始为一种交流中的信物,而后扩大有官、私印之分,官印成为权力的一种象征。纸张出现以前,将印章打印在“泥封”上,而后逐渐发展到蘸上印泥,钤盖于纸张之上。印章用材,古代多用铜质、玉质,还有金、银等,后有象牙、牛角、水晶、琉璃等,元代以后多用石质材料刻制。

印章

也称 “图章”。自战国以来,玺、印名称几经变迁。先秦印称“鉨”或“𡊑”; 秦统 一六国后, 为加强中央集权,规定皇帝用印信称“玺”,官、私所用改称“印”; 汉代制度略有放宽,皇帝、皇后、诸侯王、王后皆可称“玺”,官印中开始有“章”、“印章”、“印信”之称; 唐皇帝所用印或称“宝”; 宋、元、明、清则“玺”、“宝”并用,官、私所用则有“记”、“朱记”、“关防”、“花押”、“图章”等名称。印章的文字形制则随时代而变化,风格各有特点。印章最早是取信验物的凭证。据历史记载,春秋战国时代已经普遍使用,把印章盖在封泥之上,作为封发物体和简牍之用,随后印章出现官、私之分,官印成为地位和权力的象征。后来简、牍用纸帛书写,印章改用朱色印泥钤盖。除日常应用外,又多用于书画题识等,逐渐成为中国特有的 一种艺术形式。古代印章用材为铜、银、金、玉及牙、角、水晶等,元以后盛行石质材料刻制。

印章

又称“图章”。古称“鉩”或“𡊒”,后作“玺”。用以取信之物。秦统一六国,皇帝的印信称“玺”,官私所用称“印”。至汉代,官印中始有“章”、“印章”之称。唐以后皇帝印信又称“宝”,官私印又有称“记”、“朱记”、“花押”、“条戳”等别称。印章除日常应用之外,多用于书画题识,成为中国特有的一种艺术品。取材古有金、银、铜、玉、琉璃等,后有牙、角、水晶等,元以后石章风行。

印章

各种图章的统称。包括机关的公章和领导人的工作名章。印章具有凭信和权威的效用。

印章

指刻在固定质料上的代表机关、组织或个人权力的图章。物质与符号传播媒介的统一体。它源于中国古代商周时期。秦朝以前称“鉨”或“𡊑”,后称“玺”。秦时,只有皇帝的印称“玺”,其他官员的印则一律称“印”。至汉代,官印中出现“章”和“印章”之称。发展到现代的印章,其式样上有了较大的改进。印章既是一种传播凭信的工具,又具有权威性或立法性。因此,它的刻制是行政工作的一个重要环节,任何一级单位印章的刻制,都必须有上级单位批准成立该单位的正式公文。本单位不能自行刻制自己单位的印章。承担印章刻制任务的刻字单位由公安部门指定。任何印章的刻制,都须由制发印章单位开具公函,并详细写明印章的名称、式样和规格,到制发印章单位所在地的公安部门办理登记手续。刻制本单位的业务用章,也须持有本单位的正式公函,方能办理刻制手续。印章的种类很多,按性质分有:单位印章、领导人印章(含签名章)和业务专用章;按质料又可分为:铜印、钢印、本印、塑料印、胶皮印、万次印(又分原子印、渗透印)等。印章的式样由印章的形状、印文、印文的排列、印章图案、印章的尺寸和印章的质料组成。不同的单位以及级别性质的不同,其印章的规格式样也有所不同。党政机关企事业单位的印章为圆形,县以上的国家政权机关、法院、检察院、驻国外的使领馆的印章刊国徽。因此刻制印章时,必须严格遵守党的机关和政府机关的有关具体规定。业务专用章和领导人、业务人员工作用章的式样可依需要和习惯而定。印章的颁发,即由上级单位发给下级单位印章,必须做到手续完备、确保安全。所颁发的印章要进行详细登记,并留下印模。取送印章要按取送机密文件对待。受印单位收到上级单位颁发的印章后,不可随便启用,要从便于工作衔接的角度出发,确定印章的启用时间,并提前向有关单位发出正式启用印章(附印模)的通知,同时报上级单位备案。业务用章的启用,由各单位领导自行确定。对外产生效用的印章,应在启用前将印章的启用时间、印章的式样通知有关单位。印章的保管,一要选择好放置的地方(如机要室、办公室);二要选择好管理人员。管理、使用印章人员,非经批准,不能委托他人代管和代盖印章。每次使用印章必须经单位负责人批准并进行登记。以单位名义发出的公函都必须加盖单位的印章。机关的正式公文只在文末落款处盖章,印章应“齐年盖月”。带存根的公函或介绍信、证明信等,印章要盖两处(公函连接线上和机关落款处)。如该单位名称变更或机构撤销时,印章即行停用。同时发文通知有关单位,说明停用的原因、时间,标明停用印章的印模。废印章要及时送交原颁发单位。制发印章机关对收回的废旧印章要登记进行销帐。无保存价值的印章可集中起来定期销毁。销毁的印章要留下印模,销毁时须报本单位负责人批准,并由主管印章人员监销。

印章

seal;stamp;chop

印章

seal;stamp

印章yìn zhāng

汉朝制度,官秩六百石至二百石的官,其印称"印";官秩比二千石以上的官其印称"章"。《汉书·百官公卿表上》:"凡例秩比二千石以上,皆银印青绶,光禄大夫无。"注:"师古曰:《汉旧仪》云:六百石、四百石至二百石以上皆铜印鼻钮,文曰印。银印背龟钮,其文曰章。"

印章

即图章。 古称“”、“𡊑”、“玺”。 秦统一六国后,皇帝所用印称“玺”,官、私所用印均改称“印”。至汉代,官印中始见“章”及“印章”之称。《汉书·百官公卿表》曰: 凡吏秩比二千石以上皆银印。唐代颜师古引《汉旧仪》: 银印背龟纽,其文曰章。传世汉印有“琅邪相印章”、“广汉大将军章”。

印章

在金石或木材上鑄刻文字,以為證信。《漢書》曰:“使各佩其信印,乃可使通言於神人。”亦稱 “圖章”。

[印章之起源] 鑄刻物象於金石等物,復押蓋他物之上,此法據傳始於紀元前三千五百年美索不達米亞地區 (在伊拉克東部及伊朗境内)。據印度哈拉帕遺迹之發掘,印章之使用乃由西漸東,然不知何時傳入中國。殷舆西周無遺例(傳殷墟有三印出上,但多異議) 或可視為始於東周前後。

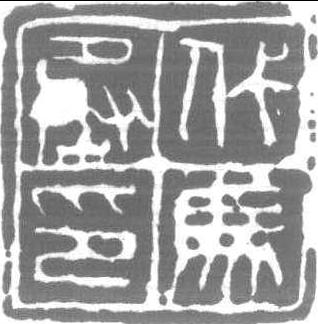

古璽

[印章之歷史]

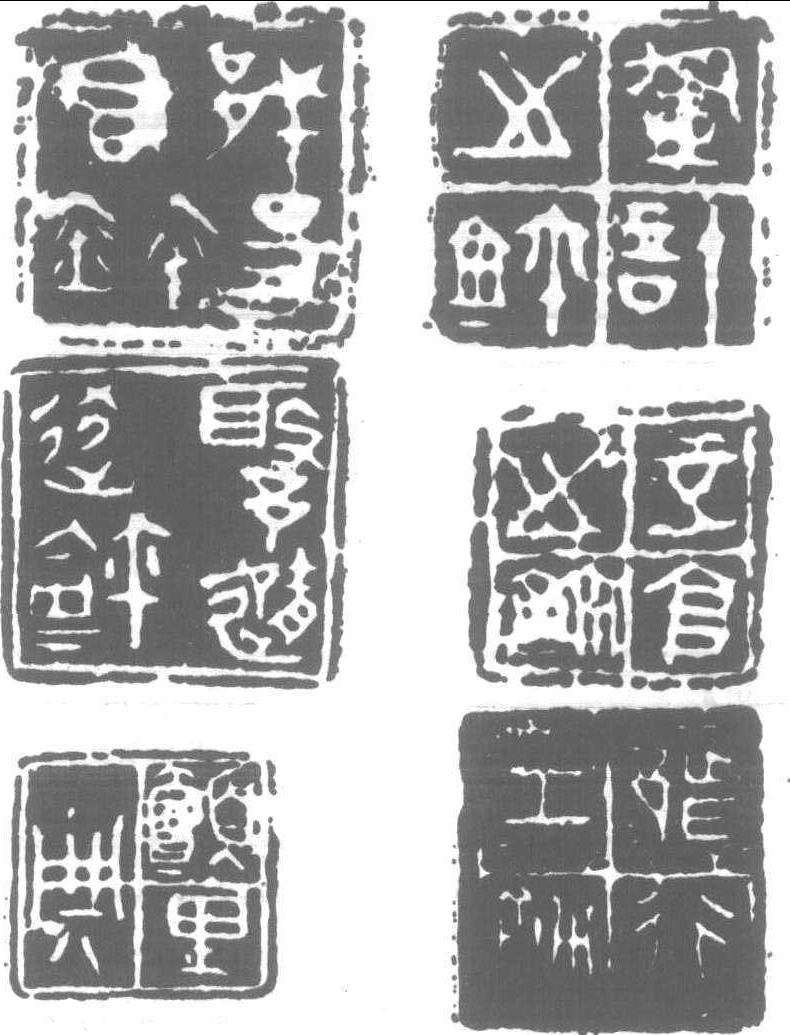

(1) 古璽——春秋戰國時代,印無官私、高下之分,稱為 “璽”,而不稱稱 “印”。是時之印為古璽。清末陳介祺編 《簠齋印集》時,為别於秦漢印章,特置古璽於卷頭。古璽鈕式無論官私,多為壇鈕,而玉璽為覆斗鈕,私璽有鼻鈕、代鈕、亭鈕、烏鈕、默鈕諸類形式,製作精巧。古璽形式獨特,其文字舆 “古泉文”、“古匋文”不同。印制者間有共通文字,堪視為職種類别文字。對此尚欠考究。

(2) 秦印——秦始皇统一天下,建立中央集權官僚制國家。正式確定印製為: 官印方一寸,中有“田”字格,文字刻入格内。半通印《長方印》為“日”字格,私印、吉語印亦多界格。官私印之文字相通,書風近似小篆、權量銘。鈕式多為壇、覆、斗、鼻、魚。

(3) 漢印——前、東漢印之總稱。

秦印

印章時代之劃分尚不統一,多將秦、漢、三國、六國之印概視為 “古印”。兩漢印最充實,自為 “古印”之中心時代。此時官印襲秦制,上自皇帝,下至文武百官印,均鑄入官職名,依等級而嚴格區分材質(玉、金、銀、銅)、鈕式(螭、虎、龜、鼻)、綬色 (緑、青、黑、黄),賜予諸官,以

為委任之證。字體摹印篆,鑄成白文,方寸大,以丈二缓帶繫鈕,佩於腰間。 西漢時期嘗兩改印制, 武帝 (劉徹) 時,隨着中央集權體制之完成,而確立 “五字印制”,尤為重要之改革,後世長時沿襲之。私印小於官印,寬約1. 5至2公分。有姓名印、臣妾印、兩面印、吉語印諸類印章行世,堪稱印章史上黄金時期。漢印為後世篆刻家尊為規範,至今不衰。

漢印

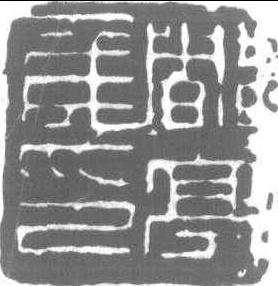

(4)新莽印——王莽新朝之印章。王莽在官職、貨幣諸方面極端復古,不行改革。設有復雜印制,實行上下無别之“五字印”。食二千石以上者稱 “章”,以下者稱 “印”。縣宰以上鑄龜鈕,以下鑄鼻鈕,毫無例外。凡三行五字印之末行為“印”字者,俱屬“新莽印”。是時工藝發達,印章製作謹直而精美。

(5)三國印——魏、吴、蜀三國鼎立時之印。東漢紙至此得以普及,簡牘随之而廢,封泥自然减少,使印章使用呈一大變革。其文字、鈕式尚存漢印骨格,惜少變化,略欠情趣。三國官印因官制不同而異,但風格相似,無甚精彩。

(6)隋印——以朱泥鈐印於紙,始於六朝。廢除官職印,代之以官署印。印大,多朱文,背面刻有製作年月。印文已破傳統印篆風,着意於情趣。

(7)唐宋印——承襲隋印之樣式,官署印多朱文,寬約六公分,印文自由,時以通行字體入印。

(8)金元印——印更大,或寬至九公分,印文字體有七叠篆、九叠篆,多呈九叠篆書風。此時,由民間私印、花押印等派生出收藏印、落款印、室名印等。

(9)明印——明代印制規定:王府印文為玉筋篆,官印文為九叠篆,將軍印文為柳葉篆。以印之大小而分官階高下,皆為朱文,外框粗實,大都方形,臨時特派官職之印呈長方。自明末高手文彭、何震諸家出,印界迎來大轉折,“印人” 一詞問世,學者多以此時為篆刻藝術之始源。本書 【篆刻】項中有叙說。

〔印之種類〕 A按材質分類,印有以下數種:

(1)玉印——玉質印。衛宏《漢舊儀》曰:“天子獨稱 ‘璽’,又以玉,群臣莫敢用也。”其實未必嚴守之。今有先秦古璽、前漢王君印之遺品,多為覆斗鈕,亦有螭虎鈕、龜鈕、鴛鴦鈕。

(2)金印——金質印。據《漢書·百官公卿表》,皇太子、諸侯王、丞相、太尉、太傅、前後左右將軍持金印,方寸許。多係龜鈕,蠻夷印之遺品有駝鈕、蛇鈕、權鈕、指輪鈕。

(3) 銀印——銀質印。衛宏 《漢舊儀》 曰: “秦以前民,皆佩綬以金銅犀象為方寸璽,各服所好。” 《漢書·百官公卿表》 曰: “御史大夫秦官,位上卿,銀印青綬,掌副丞相。”此制度直至三國、六朝。

(4)銅印——銅質印。古璽古印多為此材。

(5) 匋印——匋質印。取陶土作印材,刀刻印面,復涂釉藥,燒制而成。戰國鉅璽、小璽及漢代私印遺品中可尋。唐宋以降,具此趣味之印殊少。

(6) 木印——木刻印。以黄楊木、梅木、楠木、紫檀木、黑檀木為印材,自古有之。朝鮮樂浪“漢代王光墓”中有黄楊木印出土,居延漢簡中亦見木質印。可追溯至漢代,而文獻最早見於《北齊書》。

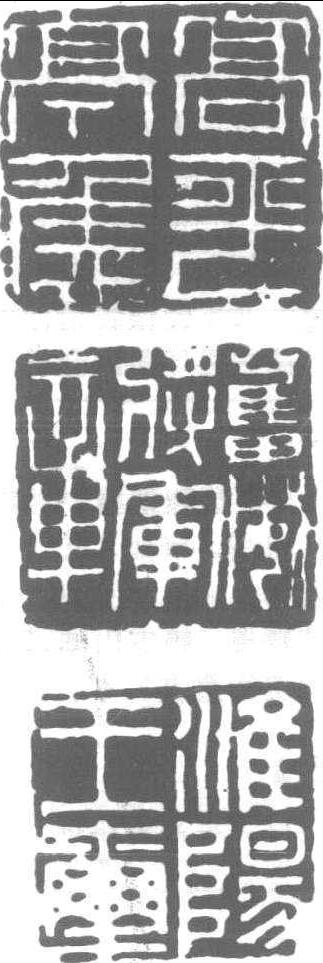

B 按使用,可大别印為官印與私印兩類。官印乃以皇帝、王侯為首之文武官員公用印,以為封拜之憑據。相見時,佩繫腰間,作為官爵、位階之標章。戰國時代已行用。漢代以“關中侯印”、“關内侯印”最為充實。隋唐時代,廢除官吏印,代之以官署印。後世將官吏印、官署印概稱為 “官印”。

(1)王侯印——《後漢書·百官志》曰:“列侯所食縣,為侯國。”《本注》 曰: “承秦爵二十等為徹侯,金銀紫綬。”漢制侯國置王、侯,直至六朝。後漢始有卿、亭侯之稱,魏晉亦然。現存金印龜鈕各一印,而當時王印多為玉印覆斗鈕,侯印為銅質龜鈕,或用金銀涂金。出土日本之“漢委奴國王印”頗為著名。

(2) 關中侯印—— 《魏志·武帝紀》 曰:“關中侯、爵十七級,金印紫綬。”《關中記》曰:“東自函關,西至隴關,二關之間,謂之關中。”關中即今陝西一帶。傳世品多銅印龜鈕,亦有涂金者。現存金印二方。

(3)太守印——郡太守印章。漢初印,“守”字上冠以郡名,即曰 “□□守印”。景帝中元二年 (前148),改 “守”為 “大守”,曰“□□大守”。武帝太初元年(前104),實行“五字印制”,曰“□□大守章”。印文皆有“大”字。新莽時改為“大尹”五字印,後漢以降作“太守”五字印。太守印無實物存世,惟憑封泥為據。

(4) 將軍印—— 《後漢書·百官志》曰: “將軍不常置。”軍隊將行之際,未遑鑄造印,急遽鑿成。殆為五字印,末行附刻“章”字。鈕式為龜,亦有駝鈕、獸鈕者。以上所論為官印,次言私印:

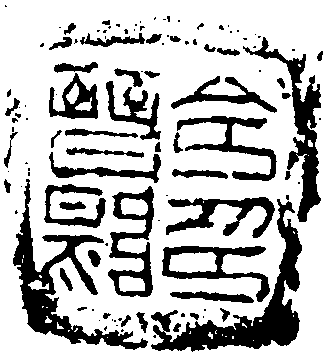

左私印·右官印

私印者,個人所用也。其材質、鈕式、印文等,無論何時皆不同於官印,無一定規制,使用自由。漢代印式千姿百態,屬印史之極盛期。六朝時代印不多。唐宋以降,朱文印暢行,印藝得以振興。私印除姓名外,亦有别號印、家世印、齋室印、收藏印等,名目繁多,姿態萬千,趣致濃鬱。本書【篆刻】項中有詳叙。

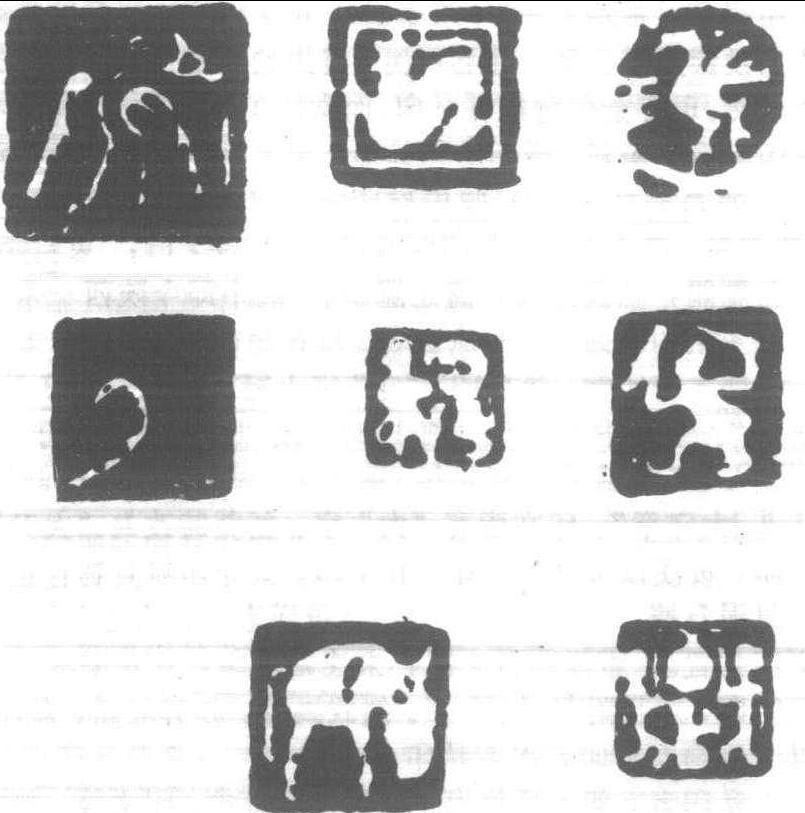

〔特殊印章〕 因時代、地域等不同,有數種特殊印行世:

(1)傅國璽——秦始皇以藍田白玉作蟠螭鈕,鎸刻“受命於天,既壽永昌”八字,欲傅萬世,為繼位之證物。此係傳說,難定真偽。晉以降,國璽有數種文,但其傳承可疑,想必非真璽。宋鄧文寳所撰 《傳國璽譜》(《重校說郛》九七)有載。

(2)皇帝六璽——漢制皇帝六種印。據衛宏《漢舊儀》,帝持白玉、螭、虎鈕等六種印璽,以行封命、發兵、祭祀諸事,用武都所産紫色泥押印。原印無存,但所謂“皇帝信璽”之封泥,著録於 《封泥考略》,其原件藏於日本東京國立博物館。

(3)花押印——元代常用。蒙古人不熟漢文,以符號表示姓名諸意,多將漢字變形,用於長方代鈕中。

(4)蠻夷印——中國皇室對塞外諸民族所賜官印。大都首冠中央國號 (漢、魏、晉),繼刻地名、職名,一般不刻“印”、“章” 字。鈕式因地而異,西北民族為橐駝鈕,東南用蛇鈕。材質多為銅,亦用金銀或涂金。

(5)藥浪印——朝鮮藥浪出土印。藥浪係漢代郡治遺迹,民國五年(1916)以來陸續出土古印十數方,有玉印、銅印、木印諸類,洵為漢印研究之珍貴資料。

(6) 西夏印——西夏國 (1038——1227)官印。用西夏文篆書,為有輪廓之白文大印。印背以西夏文鑿款,别具風尚。

(7) 肖生印——刻有鳥獸、人物之印章。一曰 “肖像印”、“畫像印”。以古印觀之,漢代多兩面印,印之底部常施徽刻,押於泥土方顯圖像。

(8)帶鈎印——帶鈎柱下之刻印。印字刻於帶鈎里側留金上,為印之一種形式。帶鈎為嵌有金、銀、玉之精致裝飾品,印文概為粗刻,多采用古璽、秦漢印式樣。

〔印章之製作〕 古代印章多係金屬類,其製法有鑄造與錐鑿之别,而鑄造有撥蠟法、翻砂法。“撥蠟法”者,先用蠟造印模,以石膏樣泥土定型,使之乾燥,復經火熱,使蠟溶化流出,再注入銅液而凝成。“翻砂法”者,先作印模,用泥造型,乾燥剖開,取出印模,復合母型注入銅液。“錐鑿法”者,先作無字印型,復據陣中急需以维或刀鑿造。古銅印皆用此手段,而鑄造法為多,维鑿法較少。

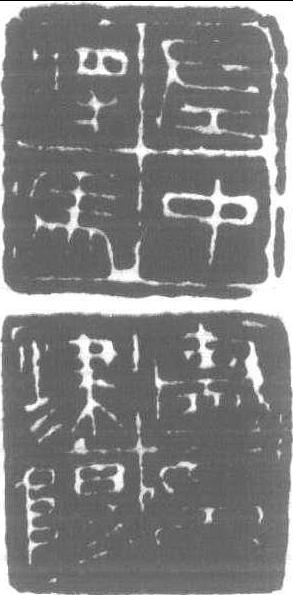

生肖印

[印章之鑒藏] 古璽、古印乃古史暨金石書法研究之資。其鑒藏之風始於宋代,自此有古璽印譜刊行。宋徽宗(趙佶) 首着先鞭,著《宣和印譜》四卷,無傳。其後,有晁克一 《集古印格》、王厚之 《復齋印譜》、顏叔夏 《印古式》、姜堯章 《集古印譜》諸著相繼問世,均屬珍本。明萬歷年間 (1573—1619) 顧世安撰 《顧氏印藪》,世人以為秦漢古印鑒賞之指南。入清,“印學”蔚然興起,璽印出土日多,集古銅印之印譜接踵而出,僅羅福頤《漢印文字徵》即引據明代印譜十一部、清代印諧七十四部。其中陳介祺《十鐘山房印舉》集古印之大成,尤享盛名。此外尚有吴雲《二百蘭亭齋古銅印存》、高慶齡《齊魯古印攈》、吴大溦《十六金符齋印存》、端方《陶齋藏印》諸著行世。

- 司马君实诗话是什么意思

- 司马喜是什么意思

- 司马回军,击败公孙是什么意思

- 司马大复是什么意思

- 司马太傅叹月 - 〔南朝》宋〕刘义庆是什么意思

- 司马太傅夜坐是什么意思

- 司马太史祠是什么意思

- 司马太史祠、墓是什么意思

- 司马太师诗话是什么意思

- 司马子上是什么意思

- 司马子元是什么意思

- 司马子华是什么意思

- 司马子反是什么意思

- 司马子如是什么意思

- 司马子如受贿案是什么意思

- 司马子微是什么意思

- 司马子期是什么意思

- 司马子瑞是什么意思

- 司马子瑞弹劾毕义云案是什么意思

- 司马子良是什么意思

- 司马子长是什么意思

- 司马子长集是什么意思

- 司马孚是什么意思

- 司马季主是什么意思

- 司马季主墓碑铭是什么意思

- 司马季主论卜是什么意思

- 司马安世是什么意思

- 司马宗是什么意思

- 司马宣杖卒案是什么意思

- 司马宣王是什么意思

- 司马宪是什么意思

- 司马寅是什么意思

- 司马寔是什么意思

- 司马小萌是什么意思

- 司马尚是什么意思

- 司马尚之是什么意思

- 司马岐决囚案是什么意思

- 司马岐审圭泰案是什么意思

- 司马师是什么意思

- 司马师巧取项城是什么意思

- 司马干是什么意思

- 司马平是什么意思

- 司马幼之罪文表华艳案是什么意思

- 司马庚是什么意思

- 司马废主是什么意思

- 司马延祚是什么意思

- 司马弹琴是什么意思

- 司马强是什么意思

- 司马彪是什么意思

- 司马彪续汉志是什么意思

- 司马徒是什么意思

- 司马德勘是什么意思

- 司马德戡是什么意思

- 司马德麟是什么意思

- 司马徽是什么意思

- 司马恬是什么意思

- 司马悦是什么意思

- 司马悦传是什么意思

- 司马悦视鞘查凶案是什么意思

- 司马懿是什么意思