卢沟桥

四幕话剧。田汉著。1937年8月作。初刊1937—1938年汉口《抗战戏剧》第1卷第1—4期。1937年10月成都协美印刷局初版。1938年1月汉口大众出版社初版。抗战戏剧丛书之二。1939年11月戏剧书店初版。国防戏剧丛书第一种。

卢沟桥

戏剧集。胡绍轩著。1937年10月汉口华中图书公司初版。内收第一辑独幕话剧《卢沟桥》、群众歌诵剧《斗争》等3篇。第二辑独幕话剧《母妻之间》(1935年4月作)等4篇。第三辑独幕话剧《人与人之间》、街头剧《当兵去》 (1937年10月作)等3篇。

卢沟桥

(清)王鸣盛

卧虹终古枕桑干①,泱漭浑河走急湍②。

马邑风烟通一线③,太行紫翠压千盘④。

唤人喔喔荒鸡早, 照影苍苍晓色寒。

沙际闲鸥应笑我, 又听铃铎送征鞍⑤。

卢沟桥为古代北京陆路南行必经之路,此诗写作者卢沟桥早行所见所感。

【作者】

王鸣盛(1722—1797),清代学者、诗人。字凤喈,号礼堂,又号西庄,清嘉定(今属上海)人。乾隆十九年(1754)进士,授编修,历侍讲学士、内阁学士兼礼部侍郎,降光禄寺卿,后以母丧休官,移居苏州,闭门著述三十年。善经史考证,亦工诗及散文,诗以山水纪游之作最多,有《十七史商榷》、《西庄始存稿》等。

【注释】

①卧虹:形容卢沟桥如卧波长虹横于河上。桑干:桑干河,永定河上游,源出山西管涔山。②泱漭:水大貌。③马邑:本为秦县名,治所在今山西朔县,唐时曾改朔州为马邑郡,桑干河源头管涔山即在其地。④太行:太行山,在山西与河北之间。千盘:当泛指北京附近燕山山脉之群山。燕山西接太行山脉,东伸至山海关,余脉入北京,天津蓟县盘山也属燕山支脉。⑤铃铎:指挂于车马上的铃铛。

卢沟桥

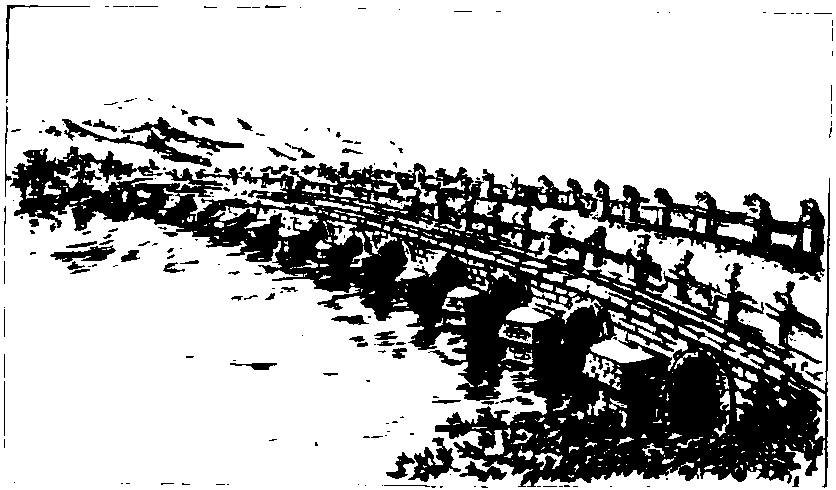

即北京市西南跨永定河 (金代称卢沟河) 之桥。明刘侗、于奕正《帝京景物略》三:“卢沟桥跨卢沟水,金明昌建,我正统九年修之。桥二百步,石栏列柱头,狮母乳顾抱负赘,态色相得,数之辄不尽。俗曰: 鲁公输班神勒也。……卢沟数溃,罔决圮于桥,桥有神焉。万历三十五年,阴霖积旬,水滥发,居民奔桥上数千人,见前水头过桥且丈,数千人喧号,当无活理。未至桥,水光洞冥间,有巨神人,向水头按令下伏,从桥孔中去。”

亦作“蘆溝橋”。本名“廣利橋”。位於今北京西南永定河上。史載唐已於蘆溝架橋,稱“蘆溝”。後毁。金大定二十九年(公元1189年)再建,明昌三年(公元1192年)竣。明、清均曾維修,係一座聯拱石橋,共十一孔。長約九十丈,有望柱二百四十一根,上刻石獅四百八十五頭,姿態各異,栩栩如生。橋頭有清乾隆帝御書“蘆溝曉月”碑及碑亭。自明“蘆溝曉月”即爲“燕京八景”之一。《金史·河渠志》:“章宗大定二十九年六月,復以涉者病河流湍急,詔命造舟,既而更命建石橋。”明·蔣一葵《長安客話·盧溝河·盧溝橋》:“每當晴空月正,野曠天低,曙色蒼蒼,波光淼淼,爲京師八景之一,曰‘盧溝曉月’。“參閱《嘉慶一統志·順天府四·津梁》。

盧溝橋

卢沟桥

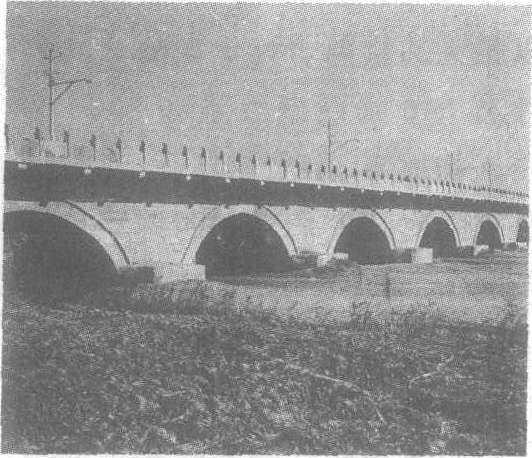

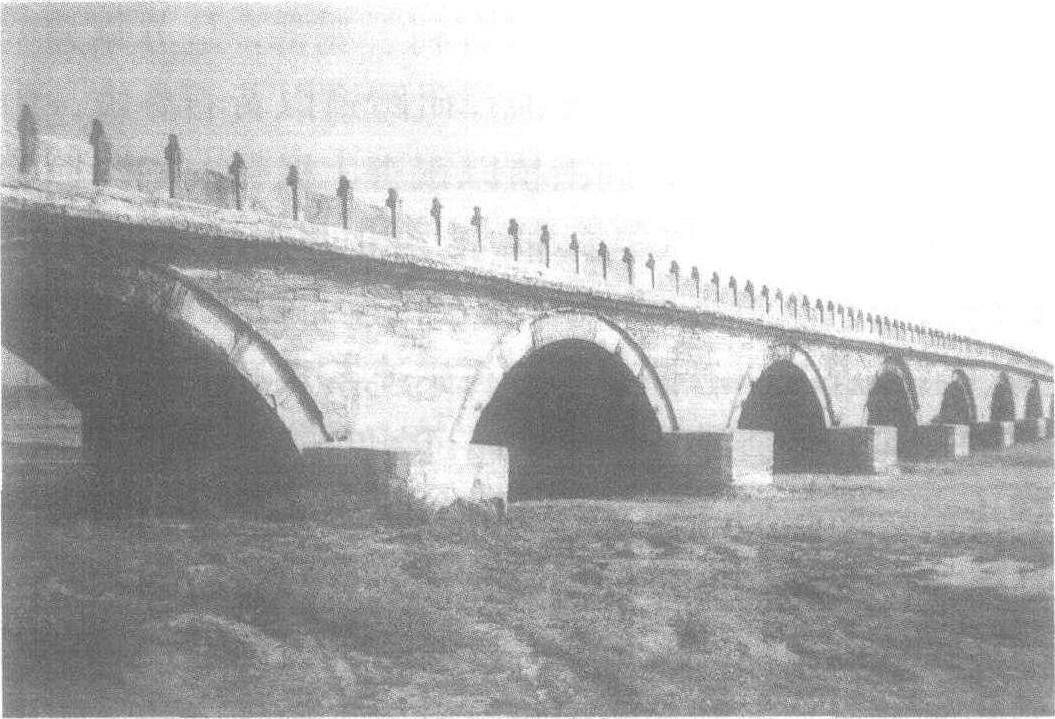

中国北京现存最古老的石造联拱桥。位于北京城南15km处,横跨丰台区永定河古渡口。始建于1189年(金大定二十九年)。1192年(金明昌三年)落成,已具有800多年的历史。在《马可·波罗游记》中誉为世界名桥,扬名于世。初名广利,元代改为卢沟。全长266.5 m,宽9.3 m,车道7.6m。下分11个拱洞,最大孔径14.26m,余11.57~13.17m。矢跨比1∶3.5。拱圈外侧9块券脸石,其间8块横向条石与之相交。桥墩之下打设木桩,加固基础。卢沟桥共有石狮501只,其中大石狮2只,中石狮285只,小石狮214只。即桥上两侧石雕护栏共有281根望柱,柱头雕有中石狮281只,小石狮214只;除了望柱上的石狮外,在桥两端有4根华表,每个华表顶都刻有一个石狮,计中石狮4只;桥东栏板尽头还有2只大石狮,长约1.7 m,高约0.9 m,是典型的元代石狮造型。与石狮相对位于桥西栏板尽头有2只大石象。1937年7月7日,日本侵略军发动事变,突然向当地驻军发起进攻,驻军奋起抗击,史称“卢沟桥事变”,也称“七七事变”,从此,中国进入八年抗日战争时期。该桥被列为国家重点文物保护单位。

卢沟桥

初名“广利桥”,在北京市丰台区的永定河上。建于金大定二十九年至明昌三年(公元1189—1192年),是华北最长的石砌联拱桥。全长266.5米,宽7.5米。分11涵孔,每孔净空约16米。为抗击湍急的水流、洪峰,及每年一次的浮冰冲击,桥墩平面作成船形,迎水面砌成三角形分水尖,其上垂直安置着边长约26厘米,被人们称作“斩龙剑”的三角形铁柱,以其锐角迎击冰块,保护桥墩。为了使分水尖更加稳固,在凤凰台上,还加有6层厚达1.83米的压面石。此外,在桥墩、拱券等关键部位的石与石之间,均嵌有棱角的铁银锭榫,将两石紧连在一起。卢沟桥的桥面由石板铺成,分河身桥面和雁翅桥面两部分。桥面两边的石栏扶手,共有280根石柱,269间石栏板,它们均以精美的雕刻闻名。尤其是石柱,高1.4米,在柱头由连珠纹连接起来的覆仰莲座上,雕饰着石狮子。280根柱头上,共雕有485个石狮。它们或昂首挺胸,仰望云天;或俯视路面,凝神沉思;或回首相望,窃窃私语;或抚弄幼狮,嬉戏玩耍……,有静有动,妙趣横生。在雁翅桥面上,还立有石碑及碑亭和两对华表。石碑分别是康熙时修筑此桥的记录和乾隆时刻的“卢沟晓月”碑、“过卢沟桥记事碑”。卢沟桥在桥梁工程技术上有许多突出成就:如桥基建于坚实的河床上,桥墩打有木桩,流冰水位以下作流线形的过渡,11拱联成整体、充分发挥互相作用,三角铁、铁银锭鎨技术的运用等。从艺术角度讲,也有很高的造诣。它曾被意大利旅行家马可·波罗(公元1254—1324年)赞誉为“世界上最好的、独一无二的桥。”1937年7月7日,日本侵略者在卢沟桥发动了“七七”事变,拉开了中国人民抗日战争的序幕。经过八年的艰苦奋战,中国人民终于赶走了侵略者,取得抗战的胜利。卢沟桥也从此载入了中国人民革命的光辉史册。1961年,它被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。为了保护好这座珍贵的古代桥梁,现已在其一侧另建了一座新桥,以供交通使用。

卢沟桥

卢沟桥是中国北方第一大古桥,以其桥栏上的石雕狮子而闻名于世,又以在此打响抗日战争的第一枪而名垂千古。它位于广安门外西南15公里的永定河上,1961年被国务院批准为全国重点文物保护单位。该桥初名广利桥,因永定河原名芦沟河而称芦沟桥,也称卢沟桥。

该桥为大型石拱桥,始建于1189年(金代),明清两代都曾进行过大修、重建。桥全长266余米,宽7.5米,下孔11孔涵洞,桥身南北两侧共有石栏望柱140根,上面刻有精细花纹和大小石狮,全桥栏头雕刻的石狮共计485个,且石狮神态各异,活灵活现,堪称一绝。桥上还有两通石碑分立两端。一碑上有清乾隆皇帝“卢沟晓月”手书石刻,另一碑刻有清康熙年间重修刻桥的经过。“卢沟晓月”为著名的燕京八景之一。

卢沟桥不但以其精美绝伦的石雕艺术和联拱结构的造桥技术闻名遐迩,更因它是抗日战争的爆发地而名震中外。1937年7月7日,日寇在这里制造了卢沟桥事件(“七七事变”),中国军民奋起抗击,打响了抗日战争的第一枪,中国人民伟大的抗日民族自卫战争就此开始。

031 卢沟桥

位于北京市丰台区永定河上,初建于金大定二十九年(1189),为北京现存最古老的石造联拱桥。全长266.5米,宽7.5米,有桥拱11个。两侧石栏雕柱各140根,柱头雕石狮485个,神态各异。桥东碑亭内立有清代帝王乾隆题“卢沟晓月”汉白玉碑,为“燕京八景”之一。1937年7月7日,在此地揭开了抗日战争的序幕,使它成为重要的历史纪念物。中国人民抗日战争纪念馆屹立在卢沟桥畔。

卢沟桥

中国古代石桥。亦名芦沟桥。在北京市西南约15公里的丰台区永定河上。为北京现存最古老的石造联拱桥。永定河旧称卢沟河,桥亦以卢沟命名。始建于金大定二十九年(1189年),明正统九年(1444年)重修。清康熙时毁于洪水,康熙三十七年(1189年)重建。全长266.5米,宽7.5米,下分11个涵孔。桥身两侧石雕护栏,各有望柱140根。柱头上均雕有卧伏的大小石狮共485个,神态各异,栩栩如生。桥东的碑亭内立有乾隆御书“卢沟晓月”汉白玉亭碑,被视为燕京八景之一。早在元代,意大利旅行家马可·波罗(1254—1324年)在他的游记中就称赞这座桥“是世界上最好的、独一无二的桥。”

卢沟桥

位于中国北京城西南十三公里,旧宛平县城西门外,跨永定河(金代称卢沟河)的联拱石桥。这座桥始建于金大定二十九年(1189年),成于明昌三年(1192年)。桥全长二百一十二点二米,计入两端桥堍共长约二百六十六点五米。全桥有十一孔,各孔的净跨径和矢高均不相等,采用边孔小、中孔逐渐增大的韵律设计,形成优美的桥型。全桥共十个墩。基础为木桩基。原桥面行车道宽七点六米,用石料铺砌,桥面两侧筑有石栏,石栏柱头上刻有石狮,雕饰工巧,姿态各异,或蹲或伏,或大抚小,或小抱大,头数众多,有“数之辄不尽”之说。据详查记录,石狮共有四百八十五头。石柱间嵌石栏板,桥两端各有华表、御碑亭、碑刻等,桥东端北侧御碑亭的石碑上刻有清乾隆皇帝题字 “卢沟晓月”。

卢沟桥

卢沟桥Lugouqiao

北京现存最古老的石造连拱桥。位于北京西南约15公里丰台区永定河上,永定河旧称卢沟河,故名卢沟桥。始建于金大定二十九年(1189年),明正统九年(1444年)重修,清康熙时毁于洪水,康熙三十七年(1648年)重建。全长266.5米,宽7.5米,下分11个涵孔。桥身两侧石雕护柱上均雕有卧伏的大小石狮,共485个。桥头的石狮、碑亭、华表、栏杆,组成了富有民族特色的桥头建筑。碑亭内立有清乾隆题“卢沟晓月”汉白玉碑,为“燕京”八景之一。

卢沟桥

北京地区最古老的石砌联拱桥。位于永定河(古称卢沟)上,建于金世宗大定二十九年(1189年),全长266.5m,宽7.5m,下分11个涵孔,中间最大的涵孔跨度为13.42m,桥墩近水面的分水尖上安有 三角铁柱,以防河冰融化时冰棱的撞击,桥面二边有青石栏杆(望板)279块,望柱281块,柱头雕刻大小492个石狮,形状各异,造型生动,两端桥头各有 一对华表,桥东有康熙重修卢沟桥碑和乾隆手书“卢沟晓月”碑,桥西有乾隆重葺卢沟桥碑和所题察永定河诗碑。

卢沟桥

卢沟桥

全国重点文物保护单位。亦作芦沟桥。位于永定河上,距市区约15公里。是北京现存最古老的联拱石桥。始建于金大定二十九年(1189),明昌三年(1192)竣工。明清两代迭有重修重建。初名广利桥,后以卢沟河为名。卢沟之名始于唐代,为古漯河支流,亦称桑干河、黑水河、无定河,清康熙年间改名永定河,而桥名仍用旧称。桥长266.5米,宽9.5米,共11孔,全以白石建造。桥身、拱䃠、桥墩以腰铁牢固,桥墩呈船形,迎水面砌作分水尖,尖端加装三角铁柱,称“斩凌剑”,以抗御洪水和春冰。中心主桥孔跨度21.6米,余孔渐收,近岸孔跨度约16米。两侧桥栏有石雕栏板279块,望柱共281根,每根柱头均雕有大石狮,共281个,大狮身上有小狮198个,顶栏上2个,华表上4个,大小总计485只。因其数多,且小狮子多雕于隐蔽处,故明代即有“卢沟桥的狮子——数不清”的歇后语,以及“数之辄隐其一”(蒋一葵《长安客话》)、“数之辄不尽”(刘侗《帝京景物略》)等说法。桥两端东有石狮,西为石象,紧抵桥头望柱,风趣而实用。卢沟桥以工程宏伟、石雕精美闻名于世,并以晓月清景著称,早在金代即为燕京八景之一,今桥头碑亭尚存清乾隆帝所题“芦沟晓月”汉白玉碑刻。元时意大利旅行家马可·波罗在其游记中盛赞卢沟桥,认为他处桥梁之美鲜有及之者。元人鲜于必仁《双调·折桂令·卢沟晓月》所咏“山色空濛,林景玲珑。桥俯危波,车通远塞,栏倚长空”,清王鸣盛《芦沟桥》所咏“马邑风烟通一线,太行紫塞压千盘”,皆饶画意。明画家王绂绘有《芦沟晓月》图,则富有诗情。元明时,卢沟桥如同古长安之灞桥,为京都送别之地,有“落日芦沟桥上柳,送人几度出京华”之语。卢沟桥东不远有始建于明崇祯十一年(1638)的拱北城,亦名拱极城,是明清时守卫京都的门户,后为旧宛平县城。1937年七月七日侵华日军制造卢沟桥事变(即“七七事变”),发动对中国的侵略战争。此日晚10时,日本侵略者声称一名士兵失踪,要求进入宛平城搜索,借此挑衅,其无理要求遭拒绝后,即炮击宛平城并向卢沟桥西侧进攻。当地中国驻军二十九军奋起自卫,英勇抵抗,与日寇展开激战,中国人民伟大的抗日民族自卫战争从此开始。至1945年抗日战争胜利,日本侵略军无条件投降,以可耻的失败告终。1987年7月7日隆重纪念卢沟桥事变爆发五十周年之际,中国抗日战争纪念馆在宛平城落成并开馆。

卢沟桥Lugou Bridge

又称“芦沟桥”。多孔联拱石桥,位于北京市城西南13km丰台区,跨永定河(金时称“卢沟河”)。始建于金大定二十九年(1189年),竣工于明昌三年(1192年)。全桥11孔,长212.2m,计入两端桥堍共长266.5m,桥面车道宽7.6m,全宽8m多,跨径、矢高、墩宽由桥两端向桥中增大,净跨径为11.40~13.5m,矢跨比为1∶3.5~1∶3.7,拱圈厚0.5~1.0m,墩宽5.30~7.25m,上游为尖端形,下游为平头形。桥面两侧设石栏杆,栏杆柱(北侧140个,南侧141个)高1.4m,间距1.8~2.0m,其间嵌石栏板,高85cm,柱头上刻有大、小石狮子485个,雕刻精美,栩栩如生,是不可多得的艺术品,桥头有华表和御碑亭等文物。该桥曾于元、明两代经修缮;清康熙年间东起第一、二孔水毁,进行了重建,其余仍为金时所建,至今已经历800多年,拱圈局部虽有风化剥落,但尚可通车。1975年曾进行承载力测验,试验按轴距1.5m、15轴挂车进行,分级加载至429t时结构仍处于弹性状态,1976年曾通过400t平板车。该桥为燕京八景之一,称“卢沟晓月”,并经《马可·波罗游记》向西方介绍,闻名中外。1937年7月7日“卢沟桥事变”在此发生,中国人民从此开始了持续8年的抗日战争。该桥成为具有历史意义的纪念建筑,被列为全国重点文物保护单位。

- 注脚是什么意思

- 注视是什么意思

- 注解是什么意思

- 注资是什么意思

- 注释是什么意思

- 注重是什么意思

- 注销是什么意思

- 注音是什么意思

- 注音字母是什么意思

- 注音符号是什么意思

- 泪是什么意思

- 泪下如雨是什么意思

- 泪人是什么意思

- 泪人儿是什么意思

- 泪如泉涌是什么意思

- 泪如雨下是什么意思

- 泪容是什么意思

- 泪水是什么意思

- 泪汪汪是什么意思

- 泪流满面是什么意思

- 泪涟涟是什么意思

- 泪液是什么意思

- 泪珠是什么意思

- 泪痕是什么意思

- 泪盈盈是什么意思

- 泪眼是什么意思

- 泪眼汪汪是什么意思

- 泪腺是什么意思

- 泪花是什么意思

- 泫是什么意思

- 泫然是什么意思

- 泫然流涕是什么意思

- 泮是什么意思

- 泯是什么意思

- 泯没是什么意思

- 泯灭是什么意思

- 泰是什么意思

- 泰东是什么意思

- 泰勒是什么意思

- 泰华是什么意思

- 泰和是什么意思

- 泰国是什么意思

- 泰国湾是什么意思

- 泰姬陵是什么意思

- 泰宁是什么意思

- 泰定是什么意思

- 泰山是什么意思

- 泰山北斗是什么意思

- 泰山压卵是什么意思

- 泰山压顶是什么意思

- 泰岳是什么意思

- 泰平是什么意思

- 泰戈尔是什么意思

- 泰斗是什么意思

- 泰晤士报是什么意思

- 泰晤士河是什么意思

- 泰极而否是什么意思

- 泰然是什么意思

- 泰然处之是什么意思

- 泰然自若是什么意思