卖花声

张可久 小令

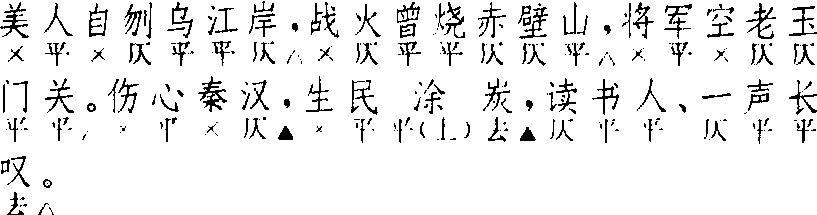

全曲六句:7△,7△,7△。4▲,4▲,7△。首二句多作对语,亦可与第三句作鼎足对。第五句叶韵者多,不叶者只张可久二例。小令专用。一名〔升平乐〕。与词牌〔浪淘沙〕、〔谢池春〕别名〔卖花声〕均不同。

卖花声

❶即《浪淘沙》。宋张舜民词(木叶下君山)名《卖花声》,见《画墁集》卷七。《词谱》卷一○《浪淘沙令》下谓宋李清照词名《卖花声》,按盖指“帘外五更”一首,此本宋无名氏词,见杨金本《草堂诗馀》卷下。明杨慎《词林万选》卷四误归李清照,《词谱》承其误。

❷即《谢池春》。元黄澄赋卖花词,有“人过天街,晓色担头红紫。满筠筐、浮花浪蕊”等句,故易此名。见杨慎《词品》卷六。

卖花声

疏雨束轻凉,微漏残阳。竹屏茉莉吐清香。人在绿蕉窗底下,初试罗裳。

咿轧弄渔榔,摇漾云光。隔溪蓉柳学新妆。佯向清波摇扇影,惊了鸳鸯。

“卖花声”即“浪淘沙”。小序交代了作词的缘由: 早秋时节,雨后,水溪的对岸,一位姑娘正在梳妆。作者见到此情此景,有感而作。这首词的题材有点新意。可是,这也就相应地增加了创作的难度。因为可资借鉴者少,所以形象的提炼、全词的间架安排、语言的选择,想来都颇费一番斟酌。小序在说明作词缘由的同时,还交待了时令,以及所要描写的中心。这就使读者对未来的描写有了一些思想准备。这首词的中心写闺秀理妆。有点特殊的是,这位闺秀不是在普通闺房,而是在溪水边的窗下理妆。上片主要是描写新秋雨后的景色。下片主要是写闺秀理妆。

早秋时节,暑热未过,雨后的凉爽十分难得。词一开头,就抓住这一点来描写: 虽然是“疏雨”,稀稀落落,可是,它毕竟煞住了早秋的炎威,一阵凉风挟带而来(“束”,夹挟带)。因为是疏雨,没下透,所以雨后依然没有全晴,一缕夕阳的余晖从云层的缝隙里漏射出来。雨后的空气分外新鲜,屏风似的竹林、溪边的茉莉散发出阵阵清香。至此,作者从触觉 (凉)、视觉、嗅觉各个方面,将雨后所特有的清新凉爽作了充分的描写。接着,主人公出场了:只见她在绿蕉窗下,正试穿那美丽的新衣。夕阳西下、竹屏茉莉、绿蕉、溪水,构成了一幅村落黄昏图,而那位“初试罗裳”的姑娘无疑是这幅图画的中心。上片就在这样一种诗情画意中结束。

下片一开始,作者没有接着去描写闺秀,而是对溪水上的景色进行补充的描写。因为小序先作了交代,所以,这儿忽然写到渔榔之类就不会使读者感到突然了。只听得“咿轧、咿轧” (yī yà) 的声音,原来是渔榔的声响(“渔榔”,捕鱼时用来敲击船边的长木条,据说是为了惊鱼入网)。船儿的摇晃使水面上波光荡漾。所谓“云光”即指波光。因为晚霞与水波相辉映,所以叫,“云光”。这里,作者在触觉、嗅觉、视觉之外,又从听觉的角度丰富了这幅村落黄昏图的生活情趣。上片主要是静态描写,而下片则全是动态的描写。使整个画面充满了生气。至此,作者才写到理妆: 只见溪水那边,那位美丽的姑娘正在学梳妆打扮呢。《 长恨歌》用“芙蓉如面柳如眉”来极言杨玉环的美貌,所以,“蓉柳”即指如花似玉的青春美貌。所谓“学新妆”是说,这位姑娘正在尝试一种新的妆束。这是与上片的“初试罗裳”相照应的。这位姑娘不但很美丽,而且有点调皮,你看她,假装摇动她的扇子取凉,其实是在和水里的鸳鸯开玩笑: 鸳鸯看到水中晃动的扇影,受惊游走了。作者在这里既写了景,又写了人。溪水的清澈、鸳鸯的自在、姑娘活泼调皮、稚气未脱的性格都得到了生动的反映。

卖花声

雨气逼帘栊,檐溜丁东。高楼烛影夜摇红,静里一番闲意味,春在声中。

何处北归鸿,响遏云重,带将寒气入冥蒙。半道若逢新燕子,传语春浓。

这是一首抒写春天雨夜感受的词。入手先写雨夜景色,“雨气”是雨天所特有的一种清凉、湿润而又浓密的空气,有时实际就是一片白茫茫、湿漉漉的雾气。“帘栊” 指门窗,这里也借指房舍。一个 “逼”字,刻画出夜间雨气重重包围房舍、阵阵袭入门窗的情状。“丁东”是屋檐水滴落到地上发出的声响,在夜间听来一定分外清脆,然而也进一步衬出了春夜之静。一个“溜”字,说明雨下得并不大,因而屋檐水也不是哗哗地流淌着,这正是“润物细无声”(杜甫: 《春夜喜雨》) 的春雨所具有的特色。“高楼”二句转入对楼中人的描写,但不从正面落墨,而是化用词牌“烛影摇红”字面,以形象的侧面描写和抽象的心理揭示来展示。烛影在夜间摇曳出一片红色,与浓重的夜色恰成鲜明对比,同时也烘托出一种温馨的气氛,暗示了楼中人的心情。“闲意味”在这里指的是一种闲适、舒爽、惬意、满足兼而有之的心理感受,与寂寞无聊、冷落空虚满不是一回事。在这样冷清岑寂的夜晚,楼中人何以会有这种感受呢? 末句“春在声中”对此作了回答。在屋檐水“丁东”、“丁东”的滴落声中,春姑娘迈着袅娜的脚步来到了人间,这怎能不令人欣喜呢?既点明了题意,也照应了开头,可谓有画龙点睛之妙。

上片从听雨逗出喜春,下片通过雁和燕; 进一步表达喜春之情。先写鸿雁北归情景,其形象全从听觉、联想中得来。作者静坐楼中,听鸿雁鸣叫声声入耳,想象它们一定是在向着北方飞去,带着阵阵寒气,越飞越高,越飞越远,最后消失在一片墨黑的夜空之中。大约是夜静的缘故,鸿雁的叫声显得特别清脆宏亮,就象可以“响遏云重”似的,令人想见鸿雁在云层中疾速穿行的情景。下面更将想象推进一层:北归的鸿雁,如果在途中遇到燕子,请他转告一声: 这里春意已浓,让它们快些飞来吧! 想象奇妙,出语机趣,令人忍俊不禁,有力地展示了作者热爱春天、对春之来临按捺不住的喜悦心情。

作品寓热忱于恬澹闲适之中,藏深意于景物描写之内,熔实与虚、静与动、声与色于一炉,从而结构出一幅色调鲜明、意境幽邃的图画,具有情、景、意、趣俱佳的艺术美感,读来令人咀味。

卖花声

三板小桥斜,几稜桑麻。旗枪半展采新茶。十五溪娘纤手焙,似蟹爬沙。

人影隔窗纱,两鬓堆鸦。碧罗山下是侬家。吟渴书生思斗盏,雨脚云花。

在明清词中,有一类小令,或写平凡的生活感受,或写民间的世俗风情,虽笔墨平实,但读来有如身临其境,因而更具有雅俗共赏之审美价值。蔡廷弼这首《卖花声》,即属于这种类型。

一、二两句,以词人眼中所见之景发端,娓娓谈起,缓缓道来。稜,田间土垄,本系唐宋人约计田亩的单位,这里即作亩。“三板小桥斜,几稜桑麻。”本是江南水乡随处可见之自然景物,经作者以疏淡之笔出之,却好似一幅色调深浅适宜的水墨画,给人以清新愉悦之感。旗枪,是绿茶的一种,由带顶芽的小叶儿制成。因叶展如旗,芽尖似枪,故名。第三句“旗枪半展”点明时令正是“采新茶”的季节。封建社会后期,品茶啜茗成为高人雅士、官僚墨客,乃至一般市井细民日常生活的重要内容之一。人们对茶的品种、质量、成色等等的要求也愈加精益求精,“尝新茶”因之成为人生的一大乐趣。而“尝”的前提是要有人“采”,“采新茶”也就成为对饮茶爱好者们最富于魅惑力的时节。前面三句,从时间、地点、风物诸方面为下文作好铺垫,顺理成章,引出四、五两句。“十五溪娘纤手焙,似蟹爬沙。”这两句是全词的的核心,是作者、读者审美注意的聚焦点。年方十五的农家少女,用她们纤细的素手在制茶的大锅里焙炒刚刚采下的新茶,这个劳动场面本身,就是一幅具有茶山独特的美学风情的图画。爬沙,本指动物梳爬沙土,行进之貌。词人以“似蟹爬沙”形容溪娘焙茶之手的动作,更有逼真传神之妙。词人以肯定、欣赏、玩味的审美态度观照着这一切,不知不觉陶醉于其中。

下片一、二两句,与上片词境似断若续,意脉相连。词人由溪娘焙茶的纤手联想到溪娘的形象,无奈“人影隔窗纱”,影影绰绰,看不清楚,只隐隐约约地感到这个少女的秀发很美,乌黑如云,“两鬓堆鸦”。这朦朦胧胧的美更加深了词人对少女的好感,他不禁脱口而问: “小姑娘家住哪里呀?”于是就出现了第三句“碧罗山下是侬家。”碧罗山,在江苏洞庭东,以野茶数株负盛名。其茶发异香,采者呼为“吓杀人香”,列为贡茶。清康熙帝以其名不雅,改称碧罗春。这里是借用碧罗的盛名赞美焙茶少女的家山。家山之美,益增女主人公之美;溪娘碧罗,相映成趣。词人的生花妙笔,使读者仿佛可以想见少女答话时那娇羞腼腆、欲吞还吐的情态。焙茶少女的姣好,词人爱屋及乌的心情,尽蕴于其中。最后两句回笔收住,落实到她刚焙好的茶上来。“吟渴书生思斗盏,雨脚云花。”风雅多情的书生吟哦了大半天,已经有些口渴了,于是品茶啜茗自然而然地成为第一需要。斗盏,即斗茶,比赛茶之优劣。“雨脚云花”系从“云脚粥面”化出,谓茶色之浓淡。宋人江休复《嘉祐杂志》载: “苏才翁尝与蔡君谟斗茶。蔡茶水用惠山泉,苏茶小劣; 改用竹沥水煎,遂能取胜。”蔡襄《茶录》上,《点茶》有: “茶少汤多,则云脚散; 汤少茶多,则粥面聚。”作者以此结束全篇,表现了茶客细腻的官能感受和封建文人阶层的美学情趣。

明清两代,市民美学浪潮涌起。往昔的仙山琼阁、金童玉女已可望而不可即,以市民为审美主体的社会强烈地要求文艺作品世俗化,有人情味。在这里,艺术形式的美感开始服务于生活内容的欣赏,高雅的趣味融合于世俗的真实。这首词对世俗风情画之一——溪娘焙茶的津津玩味,即体现了这一美学思潮。这是一种有生命力的新生意识,是对儒学正统审美观念的侵袭破坏。半俗半雅,俗雅交融,并非俗不可耐,不伦不类; 恰恰相反,市民美学的粗俗根苗,终将上升为典雅骀荡的浪漫之花。

卖花声

>秋水淡盈盈,秋雨初晴。月华洗出太分明。照见旧时人立处,曲曲围屏。

风露浩无声,衣薄凉生。与谁人说此时情。帘幕几重窗几扇,说也零星。

这一首词写相思深情。这种深情,也许是由于海誓山盟之后咫尺天涯,相见无缘; 也许是因为遥遥相对、痴情凝想,但却帘幕重重,音容难觅。词的本事很难考索,重要的是感受作者抒发的情思。

“秋水淡盈盈,秋雨初晴。”宋玉作《九辩》,“悲哉,秋之为气也”,从此古典文学中形成了悲秋的主题。秋雨之后的盈盈秋水,自然带有悲凉的意味。“眉如春山,眼如秋水”的传统说法,使盈盈秋水具有唤起对情人思念的魅力。秋水、秋雨在这里具有多重意义,而不仅仅是节令的描写。“月华洗出太分明”,把给人的朦胧之感的月光写得如此明澈,正是表示向往之深,一切记忆犹新。“分明”的是“月上柳梢头,人约黄昏后”的相聚之欢,是“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒”的离别之悲,是“照见旧时人立处,曲曲围屏”的“人面不知何处去”。月光笼罩之下,万物绰约迷茫,但在作者的眼中,如此清晰分明,实在是感情因素的作用。倩影不见,只有“曲曲围屏”,有无法探寻而徒唤奈何的意味。

上片写眼前所见,下片写心中所感。如果说秋水盈盈的悲凉意味是客观的,那末,“风露浩无声,衣薄凉生”是悲凉的主观感受了。这是明知人不见,却怀着希望久久伫立的结果。“与谁人说此时情”,孤独、寂寞,向谁诉说深情。清冷的月光,晶莹的露珠,陪伴着自己,然而相对“无声”。“帘幕几重窗几扇,说也零星。”无人诉说,感到痛苦,真要诉说,又不知从何说起。这是一种极为失望的心态。何况这是埋在心底的感情,怎能向人披露,如果零零碎碎说些几重帘幕、几扇窗户的事,又有什么意思? 又能表述内心几分痛苦?帘幕几重、窗户几扇,是深情注目所得,是盼望、焦灼、百无聊赖的失望心情的表现。人到了这种境界,“说也零星”,再也不愿向人倾诉了,只有让痛苦埋在心底。词的成功之处在于用平淡自然的语言,揭示了人们常有的感情的波折。

卖花声

一片好莓苔,绿了空阶。葳蕤深锁旧池台。除却斜阳和燕子,还有谁来?

风约画帘开,独自徘徊。春痕如梦满天涯。泥上袜罗泉下玉,都被伊埋。

这首词是为好友饮泉所画寄托思家之情的芳草图而作。它阐明了画的内涵,开拓了画的意境。

“一片好莓苔,绿了空阶。”这是陶渊明“归去来兮,田园将芜胡不归”意义的体现。人久不归,青苔满阶,词人偏用“好”与“绿”来形容,增加了思乡意趣,青苔无意,游子有心,表达的是一部惋惜之情。“葳蕤深锁旧池台”,昔日池畔亭台,现在掩映在葳蕤纷披的芳草之中。正是“王孙游兮不归,春草生兮萋萋” (《楚辞·招隐士》)的寓意。春天来了,春意浓郁,远离故乡的游子,为什么还不归去? “除却斜阳和燕子,还有谁来?”这令人记起晏殊《浣溪沙》名句: “去年天气旧亭台,夕阳西下几时回”,“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”。芳草萋萋的园子,天天有斜阳映照,年年有燕子飞来; 日复一日,年复一年,唯独不见主人归来。词的上片,对芳草图作了描述,但每一句都贴切地揭示了画中蕴含的游子渴望归去的深情。

“望庐”之思,既有对家园的向往,更有对家人的思念。下片所写便是思亲之情。“风约画帘开,独自徘徊。”春风像有约一样,吹开了画帘,但没有带来可亲的面影,依然形只影单,寂寞地徘徊。直盼到春天衰歇,“春痕如梦满天涯”,天涯芳草,一抹春痕,仍旧是“平芜尽处是春山,行人更在春山外” ( 欧阳修《踏莎行》)。这里说明往日那已经生尘的罗袜和归于泉下的佳人,时光推移,物是人非,都被这萋萋芳草所埋葬。“伊”,它,指芳草。芳草啊,芳草,引起游子几许愁思! 词以芳草为题,展开想象,终以芳草作结,思想与形式都显得圆转周全。

卖花声

雨花台〔1〕

衰柳白门湾〔2〕,潮打城还,小长干接大长干〔3〕。歌板酒旗零落尽〔4〕,剩有渔竿。秋草六朝寒〔5〕,花雨空坛,更无人处一凭栏。燕子斜阳来又去,如此江山。

〔1〕这是一首吊古伤今之作。卖花声,词牌,又名“浪淘沙”,双调,五十二至五十五字,有平、仄韵二体。雨花台,在南京城南。

〔2〕白门:六朝时,建康(今南京)的南门宣阳门,世称白门,后即为南京的别称。

〔3〕长干:古建康城的巷名,有大小长干巷。

〔4〕歌板:古时唱歌奏乐时用来合拍的鼓板。

〔5〕六朝:三国时的吴、东晋、宋、齐、梁、陈,皆建都于现在的南京,史称六朝。

这首词是作者怀古伤今之作。整首词写物是人非,有无限寂寥之感,这显然与感慨明亡有关。谭献评此词说“声可裂竹”,可见其情之沉郁凄苦。本词字琢句炼,细致绵密,有较高的艺术成就。

卖花声

衰柳白门湾,潮打城还。小长干接大长干。歌板酒旗零落尽,剩有渔竿。

秋草六朝寒,花雨空坛。更无人处一凭阑。燕子斜阳来又去,如此江山!

“江南佳丽地,金陵帝王州。”(谢眺《隋王鼓吹曲·入朝曲》) 江山形胜的六朝故都金陵,似乎格外容易引发人们吊古感时的枨触,其缘故也不难深究。试回顾一下从三世纪初至六世纪末吴、东晋、宋、齐、梁、陈前后六个朝代的历史,总共不过三百多年,其间竟有近四十个帝王轮番在金陵登基,演出一幕幕国运衰微、国祚短暂的悲剧。盛衰兴废,悲恨相续,如烟云过眼的六朝豪奢,包含着多少深刻而辛酸的历史教训! 历代关注国家民族命运的诗人词客无不对金陵史迹涌起离乱兴亡之感,故国沦丧之思。于是,金陵怀古这一题材便成为他们借古人酒杯浇自家块垒的宣泄口。咏史怀古也就是咏怀述志。

在众多的金陵怀古诗中,唐代著名诗人刘禹锡的《金陵五题》写得最早最好,后世写金陵题材的作品莫不受其沾溉。朱彝尊的这首雨花台怀古词,自然也不例外。朱词吸取了刘诗的神髓,点化了刘的《石头城》、《台城》、《乌衣巷》诸题诗意,但词人别具识解胸襟,另有一番情肠意匠,感慨苍茫,寄托遥深,成为金陵怀古词中的名篇佳作。

这首词是写作者登临雨花台凭眺而产生的悼古伤今之情。词一开端,就把读者置于衰飒孤寂的氛围之中。“衰柳”二句紧紧扣合金陵实地景物来写,却又似随意挥洒而出,令人浑然不觉。“白门”代指金陵。据《南齐书·王俭传》载,白门是南朝宋都城建康城的西门。西方金,金气白,故称白门。后遂称金陵为白门。白门湾,即白门附近的长江江干。白门多植柳树,故白门常与柳相关并提。李白曾写道: “白门柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。” (《金陵酒肆留别诗》)诗中呈现出一派欣欣然景象。然而到了朱彝尊笔下,白门柳花早已荡然无存,柳也变得衰颓不堪了。“潮打城还”是化用刘禹锡“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”的诗境,写潮水拍打着荒凉的空城,又凄然地默默退去。就在这一“打”一“还”的萦回曲折中,潮水尝尽了多少世间沧桑变化的况味! 接着,词由远瞰转向俯视,只见那昔日熙熙攘攘的六朝都会街市,如今是满目荒凉:歌板无声,酒旗零落,剩下的只有隐者手中的那根渔竿了。 “小长干”“大长干”为金陵地名。左思《吴都赋》: “长干延属,飞甍舛互。”注: “建业南五里有山冈,其间平地,吏民杂居。东长干中有大长干、小长干,皆相连… 地有长短,故号大、小长干。” “歌板”即拍板,是用以定歌曲节拍的打击乐器。杜牧诗: “万家相庆喜秋成,处处楼台歌板声” (《八月十二日得替后移居霎溪馆因题长句四韵诗》) ,歌板代指歌场。“酒旗”即酒帘,俗称“望子”,旧时酒家的标记,代指酒舍。王安石《桂枝香·金陵怀古》词:“酒旗斜矗”,周邦彦《西河·金陵怀古》词“酒旗戏鼓甚处市”。“歌板” “酒旗”在诗词中都是繁华都市的典型标志。

下片写近处雨花台,为本篇着意吟咏的所在。相传梁武帝时,有位名叫云光的法师在此处讲经,上天为之感动,落花如雨,故名。如今时过境迁,此处只剩下衰败的秋草在寒风中颤抖,只剩下徒具“雨花”虚名的一片空坛了。“秋草六朝寒”一句语义模糊而意象丰富,令人意会神交,寻绎不尽。刘禹锡写过“万户千门成野草”(《台城》) ,眼前的“秋草”莫不是由六朝“万户千门” 变化而来,成为三百载兴亡的有力见证!“六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿” (王安石《桂枝香》) ,世事变化无常,自然代谢有序,外在与内在俱感到“寒”的,何止是无生命的“秋草”,也是六朝的万户千门,更是在花雨空坛无人处凭阑俯仰古今。发出深沉感慨的抒情主人公。“燕子斜阳来又去,如此江山! ”歇扣二句堪称神来之笔,为全词穴眼。作者添上在斜阳中来去穿梭的燕子这一笔,就给这幅哀飒的金陵沧桑图点上了“睛”。此处化用刘禹锡《乌衣巷》“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”诗境。最后,词作者将内心沉潜的千种感愤、万端悲凉全都倾泻到结语四个字里: “如此江山”。这首词字字蕴含兴亡之慨,因为雨花台所在地的金陵,不仅是六朝故都,也是明朝开国皇帝明太祖和南明福王的都城。朱彝尊生当明清易代之际,他目击金故都因清兵南侵而遭到破坏,弄得疮痍遍地,不禁黯然神伤地哀叹说“花雨高台冷,胭脂辱井缄” (《风蝶令》) 。登上雨花台,“千古凭高对此,谩嗟荣辱” (王安石《桂枝香》) ,时移世变,江山依旧,词人有抒不尽的沧桑兴亡之感。至于词中“如此江山”是作者的感喟,还是燕子的叹息,或者是兼而有之,人与燕子一起吐诉盛衰感慨? 又是涵咏不尽的丰富意象。依我看是人燕兼有。试看周邦彦词“燕子不知何世,向寻常巷陌人家,相对如说兴亡,斜阳里”(《西河》) ,就透出了这一消息。这首词所写的空间是以雨花台为中心点的凭阑眺望所及的视野,词的描写顺序是,金陵古城西北的白门、江水、石头城到城中的大小长干到城南雨花台。镜头由远向近推移,宛如影视画面一一转换,最后以燕子作为特写镜头定格。但全词结而不束,仍留有神驰意想的广阔天地。此词所写的时间是寒秋季节,斜阳夕照的傍晚时分。全词上下片所描写的景象基调则是衰飒、寂寞、零落、凄寒、迟暮、空无所有。除了开头(“潮打城还”) 与结尾 (“燕子来去”) 是动态的笔墨外,通篇都是萧瑟荒凉、静止凝固的图景,给人以低沉、压抑之感。浙西词派领袖朱彝尊博学多才,诗词文并工,从这首词就可见出他的精堪艺术造诣。词中化用唐宋人诗词名篇语句,整体是写景,整体也是抒情。用笔遒劲而醇雅,字斟句酌却不见斧凿之痕,达到了既雕既琢归于自然的境地。词评家谭献指出此词“声可裂竹”(《箧中词》) ,颇有见地。此词声调一气流转,句句拍击而出,声声流美健朗。结韵“如此江山”四个字,以清厉之音动人耳目扣人心弦,确有“裂竹”的听觉效果。

卖花声

风紧纸窗鸣,秋气凄清,淡云笼月未分明。雨点疏如残夜漏,滴到三更。

无计破愁城,梦断魂惊,一天黄叶雁纵横。不待成霜霜满鬓,短发星星。

这是一首抒情词。抒情的词要景中带情,意在言外,方是高手。这首词通过词人在秋夜中的视觉形象和听觉形象,把羁旅之愁,老大之悲,有机地融合到所描写的景物中去,不独措词精粹,而且意趣高远,使人亲切地体会到“陶写性情,词婉于诗” (张炎《词源》)的美学规律,不愧是清词中的冠冕之作。词的上片用浓墨重彩给我们画出了一幅“秋夜听雨图”,思接千里之外,情在耳目之中,墨光所射,无一不是秋的景色和秋的韵致。风紧窗鸣,写的是秋声,凄紧清凉,写的是秋气; 淡云笼月; 写的是秋夜;疏疏密密,写的是秋雨; 这就扣紧了题目,把漫天的秋意有声有色地描绘了出来。“风紧纸窗鸣” 三句,写一个飘泊他乡的游子。通过层次分明的视觉、感觉和听觉,意识到秋已深了,而自己依然天涯羁旅,一事无成,堂上的白发,闺中的红颜,膝下的黄口,一时都浮现在自己的脑际,自然展转反侧,不能成眠了,这“雨点疏如残夜漏,滴到三更”,正好说明这位游子终夜未曾合眼的苦况,那风声、雨声和漏声,都点点滴滴,疏疏密密,在他的耳畔一直响到三更.不言一天愁都撮在自己的眉头,而恨压华岳、泪溢黄河的愁苦心情却得到了充分的表现。“愁人苦夜长”,这是多少人用眼泪总结出来的生活经验,词人把它通过艺术的手段,“毫发无遗憾”地表现了出来,自然是值得称赞的。下片用长叹短吟,把羁旅的穷愁表现得更加淋漓尽致。过片“无计破愁城”三句,紧承上片的意脉,把自己百无聊赖的内心世界艺术地揭示出来。它分为三个层次: “愁城”犹言愁苦的境地。言自己没有办法为这个“愁城”解围,用酒解愁,以歌代哭,都是无济于事的,这是第一个层次。“梦断魂惊”四字,包含着梦中的多少离愁别恨,天灾人祸,是“江南二老忧”?还是“头白鸳鸯失伴飞”?使得他如此失魂落魄,“惊呼热中肠”呢! 这是第二个层次。“一天黄叶雁纵横”是第三个层次。言自己在“梦断魂惊”之后,睁开惺松的睡眼,在晨光熹微中,看到黄叶纷飞,北雁纵横。这“雨中黄叶树”,正是“灯下白头人” (司空曙《喜外弟卢纶见宿》)的象征,而北雁南飞,也容易引起“千声万字情何限” (李白 《菩萨蛮》)的感叹,真是一波三折,愈折愈妙。结句的“不待成霜霜满鬓,短发星星”,继续把羁旅穷愁的感情推向高潮。“星星”,形容花白的鬓发,典出左思《白发赋》的“星星白发,生于鬓垂。”言还没有到“蒹葭苍苍,白露为霜”(《诗·秦风·蒹葭》)的时候,而自己的双鬓却已经白得象霜一样了。这是“无计破愁城”的自然发展,也是“梦断魂惊”的必然结果。词人就是这样把不同的时空意象如此巧妙地组合起来,构成一个完整的艺术世界,给读者以极其丰富的审美享受。

卖花声

芳草满平沙,路绕峰遮。前途遥指石梁斜。一夜雨余春水足,流出桃花。

门外结篱笆,鸾鹤人家。经床丹鼎送年华。料得绿窗尘梦断,常伴烟霞。

尧峰,是今江苏省苏州市吴县西南的一座高山,那里水木清华,群峰耸秀,道姑居以修行的庙观女真院就座落其间。小词先写一路的景色,由远及近,渐次展开。首先写广阔的平川,芳草芊芊,绿意盎然; 继以峰遮路绕,进入山间,景象转为幽深; “前途遥指石梁斜”,忽然跳出七个字,更加引人入胜。石梁即石桥,隐约逗出流水,高山流水,风光更美,而且景中有人。我们可以透过“遥指” 这一动作,领略到词人喜悦的心情。当“一夜雨余春水足,流出桃花”的美妙物象跃入眼帘时,景色更是迷人了。看啊,雨后的尧峰,经过春雨彻夜的洗礼,落英飘浮,流水潺潺,水光花影,交相辉映,这岂不是武陵胜境!令我们想起陶潜《桃花源记》和元代诗人虞集“杏花春雨江南”的画面。

过片跳到从正面展现女真院,“门外结篱笆,鸾鹤人家” 两句表明生活在这里的女道士超然尘外,悠然自得。接下来的“经床丹鼎送年华”,由写景转向关合人事的叙述。“经床”,“丹鼎”,写道士诵经炼丹的生涯。联系到词人一生功名蹭蹬,不断放浪山水之间,有时会产生求神成仙的出世思想是不足为怪的。《桐乡县志》上说他“独萧然于尘埃之外”,所以结拍二句,对女道士萧然出尘的生活表示了向往。

卖花声

张舜民

题岳阳楼

木叶下君山。空水漫漫。十分斟酒敛芳颜。不是渭城西去客,休唱《阳关》。 醉袖扶危栏。天淡云闲。何人此路得生还?回首夕阳红尽处,应是长安。

这是作者被贬郴州途中登岳阳楼留下的题咏。词的情思凄怆而感伤。却不着半句抽象文字,而是把曲折的心境,顿宕的意绪融入撩人情杯的洞庭秋景及“阳关三叠”等掌故之中,使词的情调抑郁恸楚,节奏流动回旋,极富感染力。

- 徐特立是什么意思

- 徐特立是什么意思

- 徐特立是什么意思

- 徐特立是什么意思

- 徐特立是什么意思

- 徐特立是什么意思

- 徐特立传是什么意思

- 徐特立教育学是什么意思

- 徐特立教育思想概说是什么意思

- 徐特立教育文集是什么意思

- 徐特立文集是什么意思

- 徐特立读书法是什么意思

- 徐献忠是什么意思

- 徐献忠是什么意思

- 徐献忠是什么意思

- 徐献瑜是什么意思

- 徐玉书是什么意思

- 徐玉兰是什么意思

- 徐玉兰是什么意思

- 徐玉兰是什么意思

- 徐玉诺是什么意思

- 徐玉诺是什么意思

- 徐玉诺是什么意思

- 徐玉诺是什么意思

- 徐玉诺诗文选是什么意思

- 徐王仪楚耑是什么意思

- 徐王煮散是什么意思

- 徐玑是什么意思

- 徐玑是什么意思

- 徐玮是什么意思

- 徐玺是什么意思

- 徐珂是什么意思

- 徐珂是什么意思

- 徐珂是什么意思

- 徐珊是什么意思

- 徐珍是什么意思

- 徐理阮是什么意思

- 徐琪是什么意思

- 徐琰是什么意思

- 徐琳是什么意思

- 徐琴芳是什么意思

- 徐瑞华是什么意思

- 徐瑞和是什么意思

- 徐璆是什么意思

- 徐璐是什么意思

- 徐璐珊是什么意思

- 徐甘棠是什么意思

- 徐生是什么意思

- 徐生徙薪是什么意思

- 徐生翁是什么意思

- 徐生翁是什么意思

- 徐生翁行书对联是什么意思

- 徐用仪是什么意思

- 徐用仪是什么意思

- 徐用检是什么意思

- 徐用检是什么意思

- 徐甫颖是什么意思

- 徐甲复生是什么意思

- 徐甲英是什么意思

- 徐疾补泻是什么意思