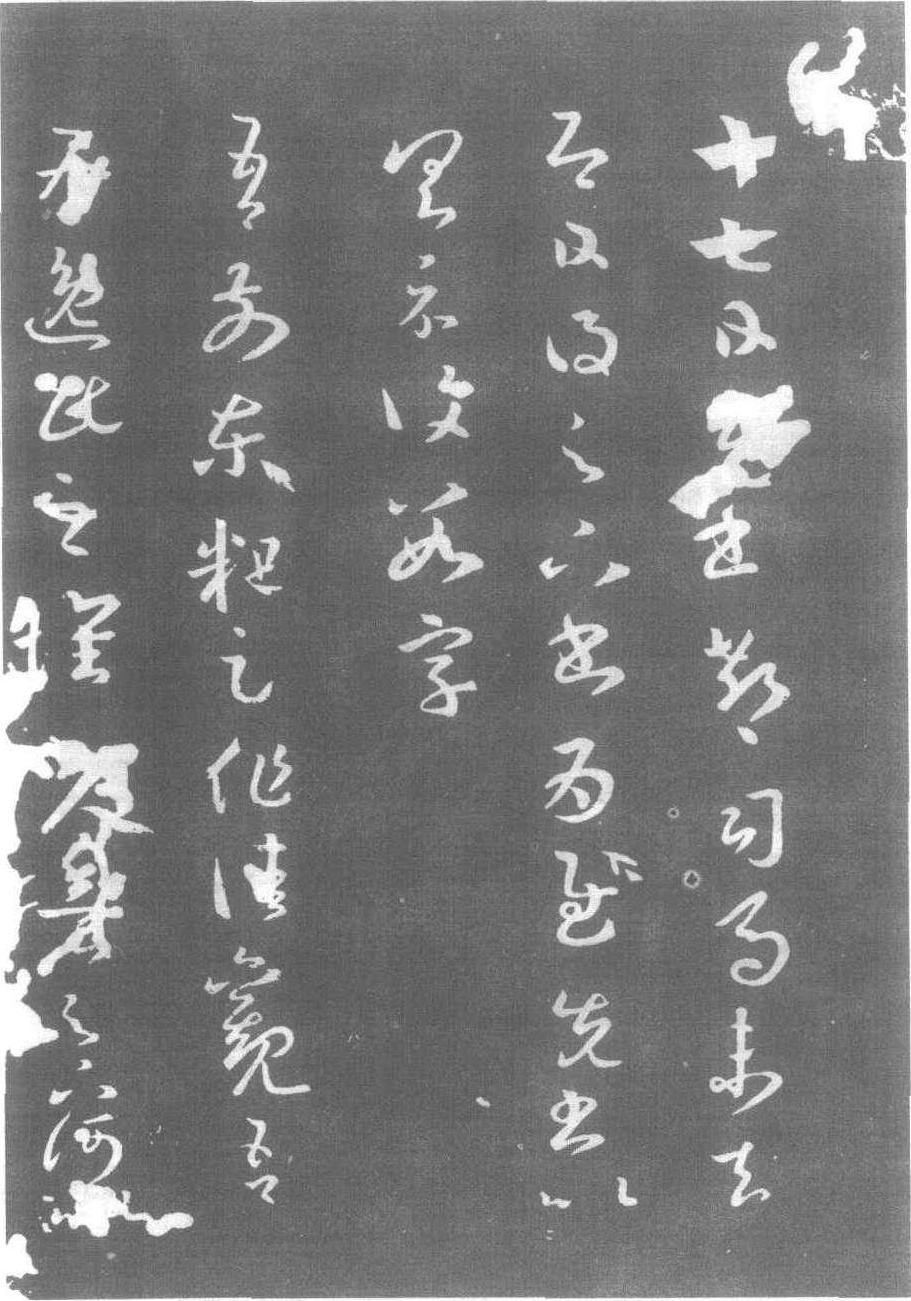

十七帖

著名草书法帖。王羲之书。为信札二十八通。首札开头二字为“十七”,故名。书法体势雄健,清峻飘逸,为历代草书范本。原为唐太宗所藏,于卷末亲书“敕”字,付弘文馆摹勒成副本,称《敕字本十七帖》,又称《馆本十七帖》、《弘文馆本》,为王羲之草书之代表作。今存为翻摹的宋拓本。南唐李后主曾得唐贺知章临本,刻入《澄清堂帖》、《太清楼续帖》,部分书札刻入《淳化阁帖》、《大观帖》中,字迹与“馆本”不同。又有唐人所临之“西安本”,不全。

278 十七帖

草书法帖。唐太宗李世民集藏王羲之草书书卷之一。计书札28通,107行,942字,因第一札首有“十七”二字,故名。卷尾有李世民亲书“敕”字,付弘文馆解无畏摹勒成副,并经褚遂良校定,号称“敕本十七帖”或“馆本十七帖”,为传世王羲之草书中之代表。除“敕字本”外,又有“贺本”和“陕本”。今存善本有明吴宽藏北宋拓本(民国初流入海外),明文征明朱书释文本。“贺本”传为贺知章临刻本,“陕本”为刘向卿藏本。此外,又有《十七帖》中《瞻近》、《龙保》二帖墨迹本,发现于敦煌,现藏英不列颠博物馆。

十七帖

古代书法教学范本。草书法帖。唐太宗所收王羲之草书简札的连卷刻本。共计书札28通,107行,942字,第一帖首行有 “十七” 两字,故名 “十七帖”。书体气势雄健,风格特别,唐太宗时曾命虞世南、欧阳询、褚遂良等人用以教习宫廷。历代书学亦取作草书范本。此帖翻刻极多,传世墨本大凡有敕字本、贺本、陕本三个系统,海内外均有藏本。

十七帖

王羲之草书单刻帖。因第一帖开头有“十七”二字,所以叫《十七帖》。共收26帖,一作27帖,又作29帖,134行,1160字。内有楷书4行20字。其中致周抚19帖,致桓温1帖,致郗愔3帖,致族中群从3帖。据载: 唐太宗好右军书,以重金征求王书三千纸,命褚遂良鉴定编辑,以1丈2尺为 一卷,共80卷,此其一也。唐·张彦远《法书要录》 说: “《十七帖》 长1丈2尺,即贞观中内本,一百七行,九百四十三字,烜赫著名帖也。” 根据张氏所录与今刻本行、字数不同,因墨迹不传,无从考证。此帖书法疏放妍妙,气象超然,历来认为它是“书中之龙”、“草书圭臬”。因帖末有 “敕” 字,下刻 “付直弘文馆臣解无畏勒充馆本臣褚遂良校无失”等字,世称“敕字”本或“馆本”。此帖是学习今草的范本,字体清劲秀雅,使转纵横,极尽变化而有法度,变古朴为妍美,开 一代新书风。

晋·王羲之《十七帖》

十七帖

草书法帖。因第一帖以“十七”二字开头,故称。唐太宗所藏王羲之草书简札的集刻本。传世刻本甚多,以明吴宽藏宋拓本、清冯铨藏唐拓本、清姜西溟藏北宋拓本、明文徵明朱书释文本为善本。为传世王羲之草书代表作之一。

十七帖

单刻本。因卷首帖有“十七”两字,故名。著名草书法帖,晋王羲之书。历来刻本甚多,有出于唐摹原本者,有出于唐人临写者,有后人摹仿伪造者。据载:唐太宗好右军书,集王书凡3000纸,以丈二为1卷。其一也。凡27帖(一作29帖),134行,1160字。帖后有“敕”字,敕字下有小楷5行,为“副直弘文馆臣解无畏勒充馆本臣褚遂良校无失”。最后下刻“僧权”。此书疏放妍妙,气象超然。世人定为唐刻,俗称《敕字本》或《馆本》。传世拓本以姜宸英藏本、文徵明朱释本、吴宽藏本、涿州冯氏等所藏宋拓本为最著。姜本今在日本,日本博文堂有影印本。文本藏上海张氏处,有正书局有影印本。吴本藏上海图书馆,有上海人民美术出版社影印本。冯本今藏河南开封博物馆。《十七帖》不仅是王羲之草书中最有名者,亦为历来草书中绝品,故历代均取作草书范本。

十七帖

個人刻帖。是帖集刻世傳東晉王羲之尺牘二十九種(按或謂三十八種,一百三十四行),因卷首一帖有 “十七日先書”云云,故名《十七帖》,并非表示帖數。王羲之代表作,歷來推〈集字聖教序〉、〈蘭亭序〉、〈十七帖〉,世無异論。而《十七帖》作為王書殊可信,古今奉為草書圭臬,乃王書研究之必需。

唐太宗 (李世民) 酷愛王羲之書,不遺餘力搜訪購求,所獲尺牘達三千余種。遂分門别類,按二三十帖為一卷,各裝裱成一丈二尺左右長幅,凡八十卷,《十七帖》即其一也。然盡管太宗生前搜集成就巨大,惜身后逐漸散佚無片紙只字遺存,《十七帖》 亦然。今所見者僅為後代石刻本。此本末載跋語,為“副直弘文館,臣解無畏勒充館本,臣褚遂良校無失” 二十字。其上有大字 “敕”,乃唐太宗宸筆助學,并頒布天下。特從八十卷中擇取優者,以供效法,足見此帖甚為杰出。

是帖凡二十九通。〈郗司馬帖〉 (三行)、〈逸民帖〉 (四行)、〈龍龍保帖〉 (三行)、〈糸布衣帖〉 (二行)、〈積雪凝寒帖〉 (六行)、〈服食帖〉 (三行)、〈離不可帖〉 (三行)、〈瞻近帖〉 (七行)、〈七十帖〉 (九行)、〈天鼠膏帖〉 (二行)、〈朱處仁帖〉 (三行)、〈邛竹杖帖〉 (四行)、〈蜀都帖〉 (十一行)、〈鹽井帖〉 (二行)、〈嚴君平帖〉 (二行)、〈省别帖〉(六行)、〈都邑帖〉 (五行)、〈胡母帖〉 (五行)、〈兒女帖〉(五行)、〈譙周帖〉 (三行)、〈講堂帖〉 (六行)、〈諸從帖〉(六行)、〈成都帖〉(五行)、〈旃罽胡桃帖〉 (六行)、〈藥草帖〉 (二行)、〈來禽帖〉 (四行)、〈胡桃帖〉 (六行)、〈清晏帖〉 (四行)、〈虞安吉帖〉 (七行)。

以上二十九通尺牘,多係與蜀地益州刺史周撫者。周撫字道和,咸和(326——334)中監巴東諸軍事,任益州刺史。永和 (345——356) 初,桓温征蜀,督漢中巴西四郡軍事,鎮襄陽,以功封建城縣公,居州三十余載。羲之與撫尺牘確證者為(邛竹杖帖),而余者之書風及書式殆同,作與撫者,則全屬可能。倘此推論不謬,可視為受書人整理王書時所編輯,饒有意趣。《十七帖》之所以自古為人寳重,不惟其源遠且正,為王書最可信者,而書法精絶,尤是主因。《十七帖》所輯屬世傳羲之數百件草書帖中最精彩、遒勁、妍美、杰出者,不僅在王羲之草書中最有名,亦為歷來草書中絶品,故歷代均取作草書範本。唐張彦遠、宋黄伯思稱之為“書中之龍”,誠非過譽。但其他集帖之王書多富變化,不曾千篇一律,而此帖王書格調略同,稍嫌整秩,似其不足,視為與一人書自合情理。或選為學書用,摹拓時已作若干調整。由是,集刻此帖之用心則不難理解。

此帖歷來刻本甚夥,而多以為南唐后主李煜之《澄清堂帖》所刻最先,然據現存《澄清堂帖》之確實零本未見其影,故不詳。日本中村不折氏以為遠自唐代已有刻本。古今中外翻刻本多達百種以上。東瀛名本有:

(1) “三井本”——貫名菘翁舊藏,後歸三井家。

(2)“上野本”——姜西溟舊藏,後歸日本上野有竹齋。

(3) “中村本”——王稚登舊藏,後歸日本中村氏書道博物館。以上皆係完帖,而刻入集帖者亦多。宋《淳化閣帖》第六、七兩卷中所刻,僅十五帖。宋《元祐秘閣續帖》刻入五帖,明吴廷 《余清齋帖》全刻入,明邢侗 《來禽館帖》、明王肯堂 《鬱岡齋堂》等集帖均有部份刻入。刻本中有出于唐人臨寫者,其中所謂“陝本”何人所臨,已不可考,但為今傳唐人臨本中之最精者。

- 恪守不渝是什么意思

- 恪守成宪是什么意思

- 恪靖公年谱是什么意思

- 恪顺皇贵妃(他他拉氏)是什么意思

- 恫是什么意思

- 恫瘝在抱是什么意思

- 恫瘝在身是什么意思

- 恬是什么意思

- 恬不为怪是什么意思

- 恬不为怪是什么意思

- 恬不知耻是什么意思

- 恬不知耻是什么意思

- 恬不知耻是什么意思

- 恬不知耻是什么意思

- 恬不知耻是什么意思

- 恬不知耻是什么意思

- 恬淡是什么意思

- 恬淡 淡泊(澹泊)是什么意思

- 恬淡为主是什么意思

- 恬淡寡欲是什么意思

- 恬淡寡欲是什么意思

- 恬淡虚无是什么意思

- 恬静是什么意思

- 恭是什么意思

- 恭是什么意思

- 恭是什么意思

- 恭是什么意思

- 恭事方丘勅是什么意思

- 恭亲王奕訢大传是什么意思

- 恭人是什么意思

- 恭人是什么意思

- 恭人是什么意思

- 恭僖皇后(王氏)是什么意思

- 恭圣皇后(杨氏)是什么意思

- 恭城县志是什么意思

- 恭城瑶族自治县是什么意思

- 恭孝王(马希萼)是什么意思

- 恭宽信敏惠是什么意思

- 恭州是什么意思

- 恭思皇后(褚灵媛)是什么意思

- 恭恪贵妃(郑氏)是什么意思

- 恭愍王陵是什么意思

- 恭敬是什么意思

- 恭敬不如从命是什么意思

- 恭敬不如从命是什么意思

- 恭敬不如从命是什么意思

- 恭敬不如从命是什么意思

- 恭敬不如从命是什么意思

- 恭敬不如从命是什么意思

- 恭敬桑梓是什么意思

- 恭敬桑梓是什么意思

- 恭敬桑梓(敬恭桑梓)是什么意思

- 恭敬而无实,君子不可虚拘是什么意思

- 恭淑贵妃(田氏)是什么意思

- 恭王是什么意思

- 恭王府是什么意思

- 恭王府是什么意思

- 恭王府是什么意思

- 恭王府花园是什么意思

- 恭玛门披塔耶隆功是什么意思