北元

史书对元室北徙后的称呼。始见于郑麟趾(1359—1468)著《高丽史·恭愍王世家》(1451年成书)。洪武元年(1368)明将徐达攻克大都(北京),元亡。元顺帝妥懽贴睦尔(1320—1370)率元室北走开平、应昌,拟依靠太尉纳哈出(?—1388) 在辽东的二十万蒙古军以及河南王扩廓帖木儿(王保)在陕西、甘肃的十万蒙古军恢复对中原的统治。嗣后又历*爱猷识理达腊、*脱古思帖木儿、恩克卓里克图(1359-1392)、额勒伯克(1361-1399)、*坤帖木儿五汗,仍称元朝,史称北元。自鬼力赤称汗,去国号,明人称之为“鞑靼”。史学界也有将其下限划至明末后金吞并察哈尔部为止的。

北元

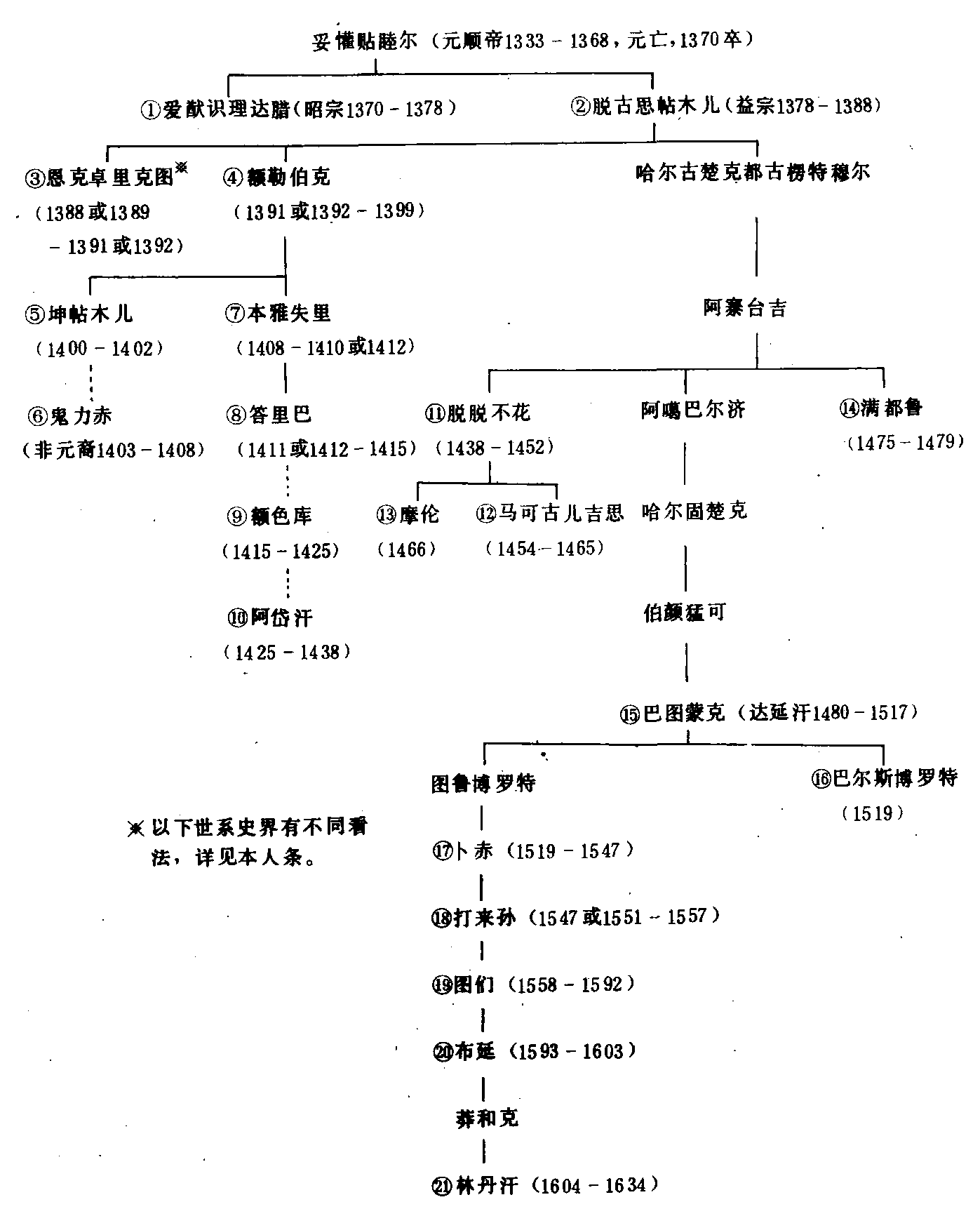

史学界对元室北迁后的称呼。始见于郑麟趾(1359—1468)著《高丽史·恭愍王世家》(1451年成书),沿用至今。元至正二十八年(明洪武元年,1368),明将徐达、常遇春(回族)等北取中原,会师元大都(今北京),元惠宗(顺帝)※妥懽帖睦尔率元室北走上都开平(在今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸),元亡明兴,但惠宗及其后嗣在中国北方仍自称“大元”,故史称北元。洪武二年(1369),上都被常遇春攻克,惠宗退守应昌(在今内蒙古克什克腾旗达里诺尔湖西岸),拟依辽东的太尉纳哈出、陕甘地区的扩廓帖木儿(王保保)等所率数十万蒙古军恢复对全中国的统治。三年,惠宗卒,子※爱猷识理达腊继位,称必力克图汗,于翌年改年号宣光,屡拒明太祖的招降。同年,应昌失守,退居和林(今蒙古国哈尔和林),与扩廓帖木儿会合。五年(宣光二年,1372),在和林附近击败徐达的明军中路,驱骑南下,占据兴和(今河北张北)等地。十一年(宣光八年,1378),爱猷识理达腊卒,弟※脱古思帖木儿继位,称乌萨哈尔汗。次年改年号天元,仍以恢复元朝自任,与明军屡战失利。二十一年(天元九年,1388),被明将蓝玉(回族)等大败于捕鱼儿海(今贝尔湖),突围后复被蒙古别部首领※也速迭儿(阿里不哥后裔)捕杀。此后,北元势衰,大汗权威低落,异宗领主崛起,权臣擅政,操废立生杀之权,其中以西蒙古瓦剌的势力最强,伺机与大汗分庭抗礼。二十二年,脱古思帖木儿子恩克卓里克图继位,在位四年卒,无嗣,其弟额勒伯克于二十六年(1393)继位。该汗重用瓦剌佞臣浩海达裕,致兄弟相残,建文元年(1399)被瓦剌大领主乌格齐哈什哈所杀。二年,其长子坤帖木儿继位。四年,被杀,无嗣,非元裔的鬼力赤称汗,史称“篡立”。自此,明人称东蒙古为“鞑靼”,称西蒙古为“瓦剌”。此后,瓦剌的也先、鞑靼的达延汗和俺答汗等仍自称“大元”,蒙文史书亦称明代蒙古汗统为“大元”,故史界或将其下限划至明末后金征服察哈尔部为止。因蒙汉文及波斯文史料对北元前期诸汗世系记载不一,尚待进一步研究。附:北元诸汗世系

(图表见下页)

附:北元诸汗世系

北元

元至正二十七年(1367),朱元璋派徐达、常遇春率军北伐,次年七月元顺帝弃大都(北京)北逃,元亡。洪武元年(1368)明军平定山西、陕西后,又回师北上,元顺帝再向北逃,二年四月死于应昌,其子爱猷识礼达腊继位,携残部退至塞外和林一带,史称北元。洪武二十年(1387),明军平定纳哈出后,又北上“肃清沙漠”。蒙古势力日趋衰微。五传至坤贴木儿,为鬼力赤所杀,去北元国号,称鞑靼。

- 已确定的计划是什么意思

- 已秋上是什么意思

- 已称鹦鹉赋,宁诵鶺鴒诗。是什么意思

- 已程不国是什么意思

- 已税投资所得是什么意思

- 已税支付是什么意思

- 已穿过的衣是什么意思

- 已立志为君子, 自当从事于学。 凡学之不勤, 必其志之尚未笃也。是什么意思

- 已竟是什么意思

- 已精求精是什么意思

- 已纳税货物是什么意思

- 已终止的天命是什么意思

- 已经是什么意思

- 已经习惯了,觉得很正常是什么意思

- 已经停息的事物又重新活动起来是什么意思

- 已经决定的事是什么意思

- 已经判定、不可改变的案件是什么意思

- 已经制定的法规是什么意思

- 已经在望的美好前景是什么意思

- 已经如此是什么意思

- 已经完成的事是什么意思

- 已经定案,不可更改是什么意思

- 已经 已竟是什么意思

- 已经形成的客观事实是什么意思

- 已经形成的局势是什么意思

- 已经形成确定的不可改变的局面或形势是什么意思

- 已经很好了,还要求更好是什么意思

- 已经很早,早就是什么意思

- 已经得到的利益是什么意思

- 已经得到,马上就可以享用的好东西是什么意思

- 已经成为是什么意思

- 已经晒干或烤干的东西又变潮湿是什么意思

- 已经有过的事例是什么意思

- 已经死去的人的子孙是什么意思

- 已经消失了的旧事物、旧习惯、旧思想等重新出现是什么意思

- 已经消失的东西又重新活动起来是什么意思

- 已经消失,不复存在是什么意思

- 已经消灭或没落的事物又以另一种形式出现是什么意思

- 已经看到了事情的头绪或线索是什么意思

- 已经睡了是什么意思

- 已经知道是什么意思

- 已经确定是什么意思

- 已经确定的主意或计划是什么意思

- 已经绝迹的腐朽东西又重新出现是什么意思

- 已经衰颓、快要灭亡的事物是什么意思

- 已经议定的事是什么意思

- 已经走过的老路是什么意思

- 已经达到了极点是什么意思

- 已经达到极点是什么意思

- 已经过保险费是什么意思

- 已经过去的时间不会重来是什么意思

- 已经过去而无法挽回的事物是什么意思

- 已经过时的、徒具形式的仪礼没有必要保留是什么意思

- 已经追不上奔跑的马车是什么意思

- 已经醉了是什么意思

- 已经陈旧是什么意思

- 已结案件是什么意思

- 已结航次成本是什么意思

- 已给是什么意思

- 已缴保险费是什么意思