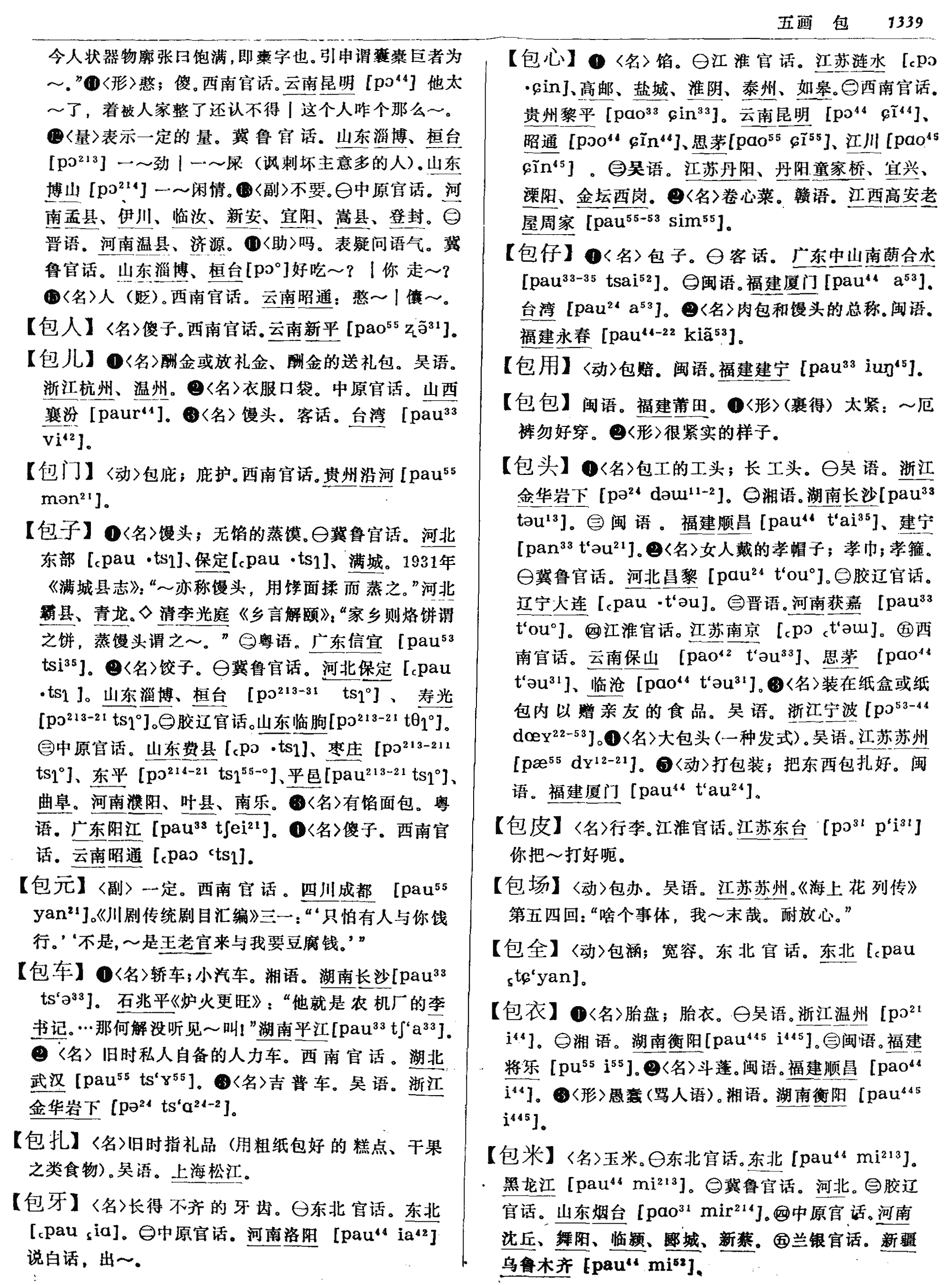

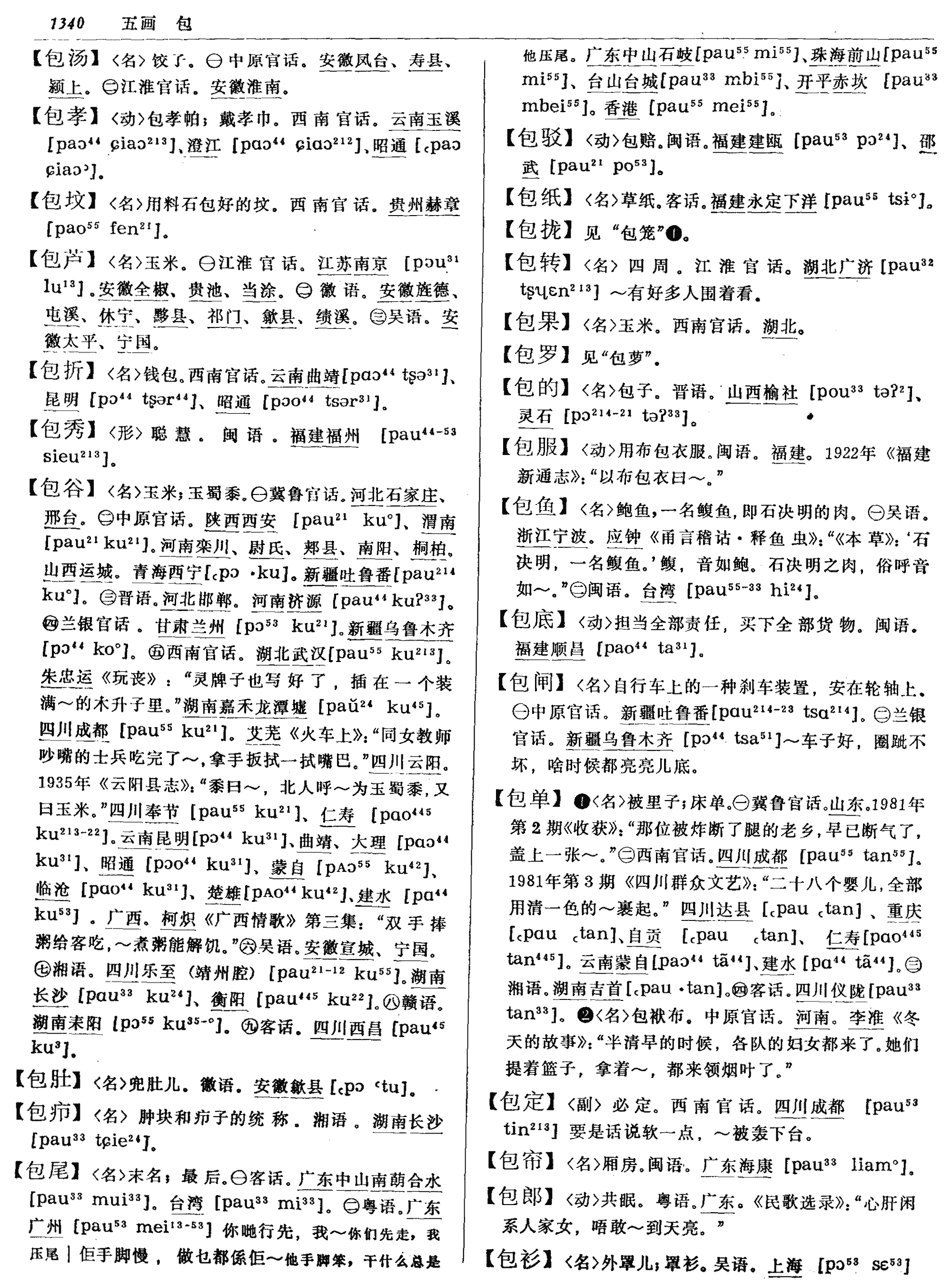

包头

又称额帕。明代妇女流行的一种巾式。一般冬用乌绫、夏用乌纱为之,阔一至三寸,以全幅斜折裹于额上,垂后两抄再向前打方结,书中卜龟儿卦婆子“勒黑包头”,即额上勒着上式额帕(第四十六回)。明范叔子《云间据目抄》: “(妇人)包头不问老少皆用,万历十年内署天犹尚骔头箍,今皆用纱包头,春秋用熟湖(州)罗。初尚阔,今又渐窄。”又叶梦珠《阅世编》: “以予所见……包头上装珠花,下用珠边。……花冠、满冠等式,俱用珠花包头,上用珠网束发,下垂珠结宝石数串,两髩亦以珠花、珠结、珠蝶等捧之。”

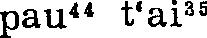

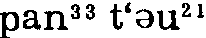

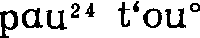

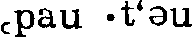

包头bāotóu

二人转术语,男扮女装:在农村或网房子,人们看看~的艺人演出,也解解总也见不着女人的思恋之苦。(曹保明《长白山渔猎文化》)

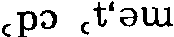

包头pɔu213 t‘ əu24

妇女盘头后用来包头发的纱巾。长约六尺,宽约一尺,汉族妇女黑色,回族老年妇女白色: 妇女亡者裹~是一种葬俗。

包头bāo tóu

![]() <吴堡>用头巾将头包起来的男扮女装: 太阳下来这么样样高,~那个妻儿过来了。

<吴堡>用头巾将头包起来的男扮女装: 太阳下来这么样样高,~那个妻儿过来了。

〗。

〗。

〗。

〗。 〗、建宁〖

〗、建宁〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗、思茅〖

〗、思茅〖

〗、临沧〖

〗、临沧〖 〗。

〗。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

包头

〈隐〉〈流〉旧时河南北部地区戏曲界指旦角。

包头(一)bāo∥ tóu (二)Bāotóu(三)bāo·tóu

(一)bāo∥ tóu 〈动〉戏曲中旦行角色头部化妆的总称,包括贴片子、勒网子、上头面等。

【用法】用于戏曲术语。例:她正在化装室里~。| 他~的动作十分迅速。

(二)Bāotóu 〈名〉市名,在内蒙古自治区。

【用法】用于城市名。例:他在~工作了整整三年。|她全家住在~。

(三)bāo · tóu 〈名〉

❶ 裹在头上的装束用品。

【用法】 用于头上用品。多用于少数民族。例:这~补了又补,换条新的吧。|他头上扎着青~。

❷也说包头儿。附在鞋头起保护作用的皮革、橡胶等。

【用法】用于皮鞋构件。例:这双皮鞋的~儿是用牛皮制成的。|李师傅正在给皮鞋打~儿。

包头bāo tóu

包裹或遮盖头部的妇女装束用品:(平儿)说着,又悄悄笑道,“这两件袄儿和两条裙子,还有四块~,一包绒线,可是我送姥姥的。”(四二·961)

頭巾。《醒世恒言·陸五漢硬留合色鞋》:“可憐壽兒從不曾出門,今日事在無奈,只得把包頭齊眉兜了,鎖上大門,随衆人望杭州府來。”清·陶貞懷《天雨花》第十二回:“夫人忙與展去血痕。用包頭紥了。”

包头bāo tóu

旧时广东粤剧行业谓花旦 (角色)。

束发

髺(髺发;髺头) 结发 敛发 绾发 括发

束发为髻:鬃角

束发成顶心髻:鬈心

将发环曲束于头顶:髻鬟 髻鬕

裹扎头巾:裹头 包头 帕首 帕头

以巾束发:裹首

以麻束发:髽首 髽发

用簪子束发:设笄

用帛为行冠礼的人束发:设纚

儿童束发成两个角:丱

盘绕发髻:绾髻

盘绕成结:绾 关

古代未成年人把发扎成髻:兑角

编发辫:辫(辫发;扎辫子)

头巾

裷(巾~) 袙 袱 幪 束头 冒絮 头帕 包头 巾子 巾帤 巾絮 巾裹 冠巾

头巾与书卷:巾卷

头巾一类的东西:诨裹

裹头之巾:帕首

束发的头巾:帕复 鞨巾

古代男子束发的巾:帻(~头;巾~) 幞(~头) 襆头 扑头 幓头 帕头 帞头 陌头 幧头 帩头 绡头 樵头 幅巾 四脚

古代男子包发的头巾:袹

裹头的巾帻:袹首

裹额之巾:帕

古代束在额上的巾:抹额 陌额 磕脑冒絮

包头之巾:袱 包头巾

古代男子戴的一种头巾:诸葛巾

古代几种头巾:匼(乌~) 络头 乐天巾 纯阳巾

古代童子戴的巾:卷帻

古代未成年人用的巾:半头帻

古代隐士戴的巾:角巾 鹿巾

道士戴的头巾:羽巾 霞巾

用青丝带做的头巾:纶(羽扇~巾)

古代妇女的覆头巾:袱子

旧时女子结婚盖头的巾:盖头 盖巾

古代妇女的头巾和发饰:巾帼

红色的头巾:霞幂

无顶的头巾:额子

(包在头上的纺织物:头巾)

包头bāotóu

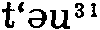

❶明清时女性中流行的一种额饰,据清人叶梦珠称是用细长条的绫罗绸缎,或折成斜角,从颅后围绕于前,系结于额头。巾上可另附珠翠首饰等。《醒世恒言·陆五汉硬留合色鞋》:“可怜寿儿从不曾出门,今日事再无奈,只得把包头齐眉兜了,锁上大门,随众人望杭州府来。”明范濂《云间据目钞》:“(妇人)包头不问老少皆用,万历十年内暑天犹尚骔头箍,今皆用纱包头,春秋用熟湖(州)罗。初尚阔,今又渐窄。”清叶梦珠《阅世编》卷八:“今世所称包头,意即古之缠头也。古或以锦为之。前朝冬用乌绫,夏用乌纱,每幅约阔二寸,长倍之。予幼所见,皆以全幅斜褶阔三寸许,裹于额上,即垂后,两杪向前,作方法,未尝施裁剪也……崇祯中,式始尚狭,遂截半为之,即其半复分为二幅,幅方尺许,斜褶寸余阔,一施于内,一加于外,外者稍狭一、二分,而别装方结于外幅之正面,缠头之制一变。今裁幅愈小,褶愈薄,体亦愈短,仅施面前两鬓,皆虚以线暗续于鬓内而属后结之,但存其意而已。或用黑线结成花朵,于乌绫之上,裁剪如式,内施硬衬为佳,至有上用红锦一线为缘,而下垂于两眉之间者,似反觉俗。”《天雨花》第十二回:“夫人忙与展去血痕。用包头扎了。”

❷戏曲中旦行脚色头部饰物的总称,包括贴片子、勒网子、梳头、头面等。亦借指旦角演员。《儒林外史》第三十回:“当下戏子吃了饭,一个个装扮起来,都是簇新的包头,极新鲜的褶子。”清方培成《雷峰塔》:“玉台斜凭,缓把春纤,卸却包头绢。”《京尘杂录·梦华琐簿》:“俗呼旦角曰包头。盖昔年俱戴网子,故曰包头。”

.jpg)

包头(清康熙刻本《耕织图》)

包头

满族妇女孝服头饰。服丧期,满族妇女用整幅白布折叠包在头上,披在脑后,以示对死者之祭奠,俗称 “包头”。

包头

满族妇女孝服头饰。服丧期,满族妇女以整幅白布折叠包在头上,披在脑后,以示对死者之祭奠,俗称“包头”。

包头

明清江南踹布业的作坊主。所谓踹布,是指染布。包头拥有一定数量的生产资料,他们“置备菱角样式巨石、木滚、家伙房屋,招集踹匠居住”(清·《硃批谕旨》第四十二册),进行雇佣生产。除了这种集中生产方式外,包头还组织踹匠在各户分散生产。他们将踹匠所需的生产资料和工具分发给踹匠,有的还提前垫发柴米、银钱,由踹匠在自家生产,然后包头再将染成的布统一收购、出卖。

包头Baotou

我国重要的钢铁基地和稀土科学研究生产基地。蒙古语为“包克图”,意思是“有鹿的地方”。在内蒙古自治区中部偏西,北依大青山,南临黄河,东接土默川平原,西接后套平原。京包、包兰两铁路在此衔接。全市辖8个旗、县、区,其中市区3个,矿区两个,农业旗、县、区3个。1988年底市区非农业人口95.56万。有蒙、回、满、朝鲜、达斡尔等31个少数民族共7.42万人。包头地区早在战国和秦汉时期,为中原边陲。分别属九原县、九原郡、五原郡。南北朝时属北魏怀朔镇。唐、宋、元分别为关内道九原郡、丰州宁丰郡、大同路。明初改为土默特部蒙古领地。清代形成村镇。1923年京包铁路通车后,一跃而成为我国西北地区商业重镇,周围一带的皮毛、牲畜、药材、粮食在此集散,素有“水旱码头”之称。当年始设包头设治局。1926年改包头县,1938年改县为市。1953年蒙绥合署,定为内蒙古自治区辖市。包头地区自然资源丰富。白云鄂博铁矿举世闻名,远景储量15亿吨,工业储量8.5亿吨。稀土矿得天独厚,储量占全国储量的97%,占世界总储量的81%。市区附近石拐煤田储量10亿多吨。包头利用这些资源条件,经40多年建设而成为内蒙古自治区最大的工业城市。工业门类齐全,主要有冶金、机械、能源、化工、纺织、水泥、炼铝、制糖、皮革等。现有工业企业906个,其中包括我国8大钢铁联合企业之一的包头钢铁公司和全国10大铝厂之一的包头铝厂,以及内蒙一机厂、二机厂等国内一流的机械工业企业。主要产品有上千种。1988年,包头产钢213万吨、铁209万吨、钢材116万吨、原煤418万吨、发电量39.4亿千瓦/小时、铝锭3.49万吨、拖拉机1.7万台、水泥12.4万吨。1988年全市工业总产值37.7亿元,其中优质产品的产值占全市工业总产值的25%。包头钢铁公司始建于1954年,完成于1964年。是一座由选矿、烧结、焦化到炼钢、炼铁、轧钢等20多个大厂构成的钢铁联合企业。被人们誉为“草原钢城”。白云鄂博铁矿是我国少有的金属共生矿,为稀土工业发展创造了有利条件。包头还有普通高等院校3所。有名胜古迹阿善遗址、赵长城、秦长城、五当召、美岱召、昆都仑召、梅力更召、转龙藏、石门障等。其中五当召是我国喇嘛教的三大名寺之一。内奉内蒙古地区最大的释迦牟尼和宗喀巴镏金铜像。

包头

地名。在内蒙古自治区中部偏西,北依大青山,南临黄河,东邻土默川,西接后套平原。历为古代北方民族游牧之地。名称来源主要有二说:一说出自蒙古语包克图(意为有鹿的地方);一说为箔头(水陆码头)的音转。约在清顺治年间(1644—1661)始有人居住。康熙时(1662—1722)内地灾民陆续徙来,形成农业居民点。乾隆三年(1738),由若干居民点合称包头村,始有商贩往来。五年(1740),约70户,350人。五十年(1785),增至600户,3500人,多为汉族人户及商贩。嘉庆十四年(1809),迁巡检衙门至此,改村为镇。道光十六年(1836),人口达1500余户。商业渐盛。同治八年(1869),居民多至2800余户。十年(1871),筑包头城垣。周17华里,高1丈5尺,四隅设有炮台。1923年与萨拉齐县分治,置包头设治局。平绥铁路修通后,人口增至9万余人。1926年改包头县。1933年成立包头市筹备处。1938年改市。解放后,工业迅速发展,包头钢铁厂在此建立,有“草原钢城”之称。

包头

义同〖包巾〗。

《金》四六: 看见一个乡里卜龟儿卦儿的老婆子,穿着水合袄、蓝布裙子,勒黑~,背着褡裢,正从街上走来。

《聊·富》十二: 一行扎着~,那泪儿像断了线的珍珠,一个一个的乱滚。

- 赋税苛刻繁重是什么意思

- 赋税论是什么意思

- 赋税,租税是什么意思

- 赋稿合编是什么意思

- 赋稿(打中药名一)地丁草是什么意思

- 赋笔久无三峡水,囊书老乘独轮车。是什么意思

- 赋笔吟笺是什么意思

- 赋算是什么意思

- 赋篇是什么意思

- 赋簴是什么意思

- 赋籍是什么意思

- 赋粟是什么意思

- 赋索是什么意思

- 赋纂是什么意思

- 赋纪是什么意思

- 赋纳是什么意思

- 赋纳总是什么意思

- 赋给是什么意思

- 赋缗是什么意思

- 赋罢西城残梦,犹问夜如何。是什么意思

- 赋考是什么意思

- 赋者古诗之流是什么意思

- 赋职是什么意思

- 赋舆是什么意思

- 赋芋戏狙是什么意思

- 赋苑是什么意思

- 赋范线性空间是什么意思

- 赋莫病于艰深是什么意思

- 赋蚕一联:苟丝纶之既尽,虽鼎镬其奚辞。是什么意思

- 赋西征是什么意思

- 赋要是什么意思

- 赋论是什么意思

- 赋诀是什么意思

- 赋评是什么意思

- 赋词从良 严蕊是什么意思

- 赋词标引是什么意思

- 赋诗是什么意思

- 赋诗一首是什么意思

- 赋诗与引诗是什么意思

- 赋诗作文的才能是什么意思

- 赋诗断章是什么意思

- 赋诗旃檀阁,纵酒鹦鹉洲。是什么意思

- 赋诗析造化,入幕生风飙。是什么意思

- 赋诗横槊是什么意思

- 赋诗知志 韩起是什么意思

- 赋诗言志是什么意思

- 赋诗言志的功用是什么意思

- 赋诗言志的原则与方法是什么意思

- 赋诗言志的形式是什么意思

- 赋诗论文的宴会是什么意思

- 赋诗贻座客,秋事尔何悲。是什么意思

- 赋诗预会 李宗谔是什么意思

- 赋话是什么意思

- 赋话六种是什么意思

- 赋课是什么意思

- 赋调是什么意思

- 赋谱是什么意思

- 赋贡是什么意思

- 赋质是什么意思

- 赋贷是什么意思