劳动生产率láo dòng shēng chǎn lǜпроизвод тельность труд

тельность труд

劳动生产率

生产产品的效率。一般用单位时间内生产某种产品的数量来计算;或者用单位产品所需要的劳动量来计算。单位产品内所包含的劳动量愈少,即单位时间内所生产的产品数量愈大,表明劳动生产率愈高。劳动生产率与单位时间内所生产的产品数量成正比;与单位时间内生产产品所包含的劳动量成反比。个人劳动生产率是计算个别劳动者生产某种产品的劳动耗费;企业的劳动生产率,是计算个别企业生产某种产品的劳动耗费。个人劳动生产率和企业劳动生产率都是个别劳动生产率,是相对于社会劳动生产率来说的。

劳动生产率

劳动者在劳动中的劳动效率。表明劳动量与劳动产品之间的关系,即劳动者生产合格产品的数量与其消耗的劳动时间的比值。一般以单位产品所消耗的劳动时间来表示。也可以单位时间内所生产出的合格产品数量来表示。企业和社会劳动生产率指标是反映企业和社会生产力水平及经济效益的重要标志。劳动生产率可以分为生产工人劳动生产率、企业全员劳动生产率和社会劳动生产率等。劳动生产率的提高,意味着活劳动和物化劳动的节约。个别劳动生产率的增长,其产品的个别劳动时间则低于社会必要劳动时间,商品价值量随之降低。影响劳动生产率的主要因素有:科学技术水平,劳动者的工作熟练程度,劳动技术设备程度,生产资料的效能,劳动工艺,生产组织和劳动组织形式,劳动工资报酬,劳动者的工作积极性以及其他自然和社会条件等等。提高劳动生产率是增加社会总财富的重要途径,是人们物质文化增长的基本条件,也是我国劳动法的一项重要任务。劳动法通过劳动合同,劳动报酬,劳动培训,劳动纪律,劳动管理等特有的法律手段合理组织社会劳动,促使劳动生产率不断提高。

劳动生产率laodong shengchanlu

劳动者的生产效率。通常用同一劳动在单位时间内生产的产品数量计算,也可用生产单位产品所耗费的劳动时间表示。同一劳动在同一劳动时间内生产的产品数量愈多,单位产品所包含的劳动量愈小,劳动生产率就愈高;反之亦然。劳动生产率同单位时间生产的产品数量成正比;同单位产品耗费的劳动量成反比。劳动生产率包括个别劳动生产率与社会劳动生产率。前者指按个别劳动者的劳动耗费来计算的个别劳动生产率和按个别企业的劳动耗费来计算的企业劳动生产率;后者指以全社会为单位来计算生产单位产品所耗费的社会平均必要劳动量。社会劳动生产率是衡量社会生产先进与否的根本尺度。决定劳动生产率水平的主要因素包括:劳动者劳动技能的熟练程度;科学技术的发展水平及应用程度;生产组织和劳动组织的形式;生产资料的规模和效能;自然条件等。其中科学技术的发展是提高劳动生产率,推动社会进步的重要因素。人类历史上每一次劳动生产率的迅速提高,均与科学技术的重大突破相联系。列宁指出:“劳动生产率,归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。”(《列宁全集》第28卷,第388页)。

劳动生产率

劳动者的生产效率,即单位时间内生产某种产品的数量。同单位时间内所生产的产品量成正比,而同单位产品所包含的劳动量成反比。它的高低取决于多种因素,主要则取决于科学技术的发展水平及其在生产上的应用程度。

劳动生产率

见“政治经济学”中的“劳动生产率”。

劳动生产率

见“政治经济学”中的“劳动生产率”。

劳动生产率

参见“劳动力的劳动生产率”条。

劳动生产率

是指人们在生产中的劳动效率,它等于劳动者的生产成果与相应的劳动消耗之间的比率。劳动生产率是一项综合性的经济指标,它反映了一定时期内劳动者创造使用价值的能力。劳动生产率有多种计算方法和表现形式,比较常用的有: (1)以劳动者在单位时间内所生产的合格产品的数量指标; (2) 以生产单位产品所消耗的劳动时间表示;(3)以劳动者在单位时间内所创造的价值量表示。其中(1)、(3)两项表现形式为正指标,数量越大,表示劳动生产率水平越高; (2)的表现形式为逆指标,数量越大,表示劳动生产率水平越低。

影响劳动生产率水平的因素一般有两大类。一类是企业外的因素,一类是企业内的因素。企业外的因素如科学技术一般发展水平、企业生产经营市场的条件、劳动力的供需状态、社会对劳动的认识程度等。企业内部的因素如劳动者的技术水平和劳动熟练程度、劳动的技术装备程度、生产和劳动组织的状况、生产资料的效能和工艺水平等。提高劳动生产率是发展生产、扩大社会主义积累的主要手段,也是社会主义经济规律的基本要求。在实现四化的过程中,必须高度重视这个问题。要通过提高劳动力素质,加速技术进步,提高劳动装备水平,改善生产和劳动组织,激发劳动者的主动性和创造性等途径,促使劳动生产率不断提高。

劳动生产率Labor Productivity

劳动的生产效率。用单位时间内生产某种产品的数量来表示,亦可用生产单位产品的劳动时间来表示。同单位时间内所生产的产品量成正比,而同单位产品所包含的劳动量成反比。单位时间内所生产的产品愈多,单位产品所包含的劳动量愈少,则劳动生产率愈高;反之则愈低。决定劳动生产率水平的主要因素有科学和技术的发展水平和它在工艺上应用的程度、生产资料的规模(如高炉容积的大小)和效能以及自然条件、劳动者劳动的熟练程度、生产组织和劳动组织的形式等,其中科学技术最为重要。提高劳动生产率是资本家榨取相对剩余价值的基本手段,在社会主义条件下对提高人民的物质文化生活水平有重大意义。在社会主义经济中,常用人均产值来表现企业劳动生产率和社会劳动生产率。有时也把劳动生产率称为“劳动生产力”。

劳动生产率

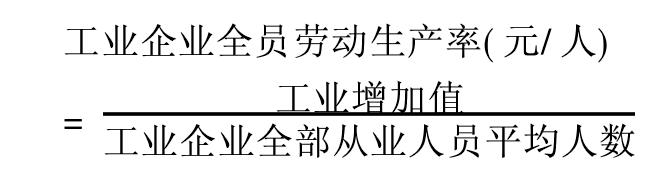

劳动者的生产效率。一般用每个劳动者在单位时间内所生产的产品量(产品数量或价值量)来计算,或用单位产品所耗费的劳动量来计算。它是综合反映企业或部门在一定时期内生产活动的效率和劳动投入的效益的重要指标,是企业或部门生产技术水平、经营管理水平、劳动者技术熟练程度和劳动积极性的综合表现。在我国,计算工业企业的全员劳动生产率是将工业企业的工业增加值除以同一时期全部从业人员的平均人数。计算公式为:

劳动生产率

劳动者的生产效率,或劳动者在一定时间创造物质财富的能力。对于如何计算劳动生产率,经济理论界长期存在着不同的看法。综合起来,可以归结为两种有代表性的意见。一种意见认为,劳动生产率的提高不仅决定于活劳动的质量,而且在很大程度上决定于生产资料的数量和质量,决定于活劳动的物化劳动装备程度,并且其结果是产品中包含的劳动总量减少。因此劳动生产率应根据劳动成果与全部劳动消耗(活劳动消耗与物化劳动消耗之和)对比计算。另一种意见认为,物化劳动只是加入到后来产品中的转移价值,不能创造新的价值,只有活劳动才是生产性的。劳动生产率作为特定的经济概念,只能是活劳动的生产效率,只能根据劳动成果与活劳动消耗对比计算。从国内外经济、统计工作的实践来看,人们不仅在理论上对劳动生产率有不同认识,而且还面临着精确计算全部劳动消耗的困难,所以,实际上都是根据活劳动消耗计算劳动生产率的。劳动生产率有两种表现形式: 一是单位劳动量生产的产品数量,称为正指标;一是生产单位产品所消耗的劳动量,称为逆指标。

劳动生产率 (正指标) =

劳动生产率(逆指标)=

实物劳动生产率=

全社会劳动生产率=

劳动生产率

劳动者的生产效率。通常按单位时间内劳动者所生产的产品数量计算,数量越多劳动生产率越高。也可按单位产品耗费的劳动量计算,所耗劳动量越小劳动生产率越高。前者称为劳动生产率的正指标,后者称为劳动生产率的逆指标。

按个别劳动者的劳动耗费计算的生产率叫个人劳动生产率,按个别企业的劳动耗费计算的叫企业劳动生产率,这二者都是个别劳动生产率。以全社会为单位计算单位产品所耗费的劳动量叫社会劳动生产率。社会劳动生产率是衡量该社会生产力发展水平的尺度; 又是衡量个别劳动耗费高于或低于社会必要劳动耗费的尺度。

劳动生产率水平主要取决于生产力的发展水平,其具体因素有: 工人的平均熟练程度,科学技术的发展水平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件,等等。其中,科学技术的发展水平处于重要地位。

劳动生产率Labor Productivity

劳动者从事生产经营活动的劳动效率,是劳动者的生产经营成果与其付出的劳动消耗量之间的比率。它反映劳动者在一定时间内创造使用价值的能力。劳动生产率有两种表示方法。一种是产量表示法,就是用劳动者在单位时间内所生产的合格产品的数量表示,即劳动生产率的正指标,其公式为:

它说明劳动生产率的高低与产品数量的多少成正比,单位时间内所生产的产品数量越多,劳动生产率越高。另一种是时间表示法,就是用生产单位产品所消耗的劳动时间表示,其公式为:

它说明劳动生产率的高低与所消耗的劳动时间成反比,生产单位产品所消耗的劳动时间越少,劳动生产率越高。劳动生产率的增长意味着单位时间内所生产的产品数量的增加,或者生产单位产品所消耗的劳动时间的减少。

影响劳动生产率水平的主要因素:科学技术的发展水平、社会的劳动报酬制度、劳动者的主观能动性和劳动熟练程度、生产组织和劳动组织形式,以及有关的自然和社会条件等。

不同的人员范围和不同的时间单位计算的劳动生产率,反映不同的经济内容,按个别劳动者的劳动消耗计算的劳动生产率,称为个人劳动生产率;按个别企业的劳动消耗计算的劳动生产率,称为企业劳动生产率。上述两者都是个别劳动生产率。以全社会或部门平均劳动消耗计算的劳动生产率,称为社会劳动生产率或部门劳动生产率。

提高劳动生产率是发展生产、扩大社会积累的主要手段,也是经济规律的基本要求。要通过提高劳动者素质,加速技术进步,提高劳动装备水平,改善生产劳动组织,激发劳动者的主动性和创造性,促使劳动生产率不断提高。

劳动生产率

劳动者生产产品的效率。一般用在单位时间内生产某种产品的产量来计算;或者用单位产品所需要的劳动数量来计算。单位产品内所包含的劳动量愈少,即单位时间内所生产出的生产品数量愈大,就表明劳动生产率愈高。相反,单位产品内所包含的劳动量愈多,即单位时间内所生产出的产品数量愈少,就表明劳动生产率愈低。总之,劳动生产率与单位时间内所生产的产品数量成正比;与单位生产品所包含的劳动量成反比。个人劳动生产率是计算个别劳动者生产某种产品的劳动耗费;企业的劳动生产率,是计算个别企业生产某种产品的劳动耗费。个人劳动生产率和企业劳动生产率都是个别劳动生产率,是相对于社会劳动生产率来说的。社会劳动生产率则是就整个社会来说,生产单位某种产品所需要的社会平均的劳动数量。决定劳动生产率水平的因素主要有:“工人的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件。”(《马克思恩格斯全集》第23卷第53页)不同社会劳动生产率的提高,存在着不同情况。资本主义社会比较以前的社会“按照几何级数推动劳动生产率的发展”。(《马克思恩格斯全集》第25卷第292页)但在资本主义社会,劳动生产率往往与剩余价值的增长成正比例变化。在社会主义制度的中国,为劳动生产率的提高创造了广阔的前景。但在“左”的思想统治时期,曾经存在片面宣传、片面追求高指标的错误作法,是与切实地提高社会劳动生产率背道而驰的。改革开放以来,已极力纠正,并大力宣传实事求是的优良传统作风。

劳动生产率Labor Productivity

劳动生产率的基本内涵是劳动者对社会标准质量劳动时间的节约程度。它包括单位产品活劳动与物化劳动的节约和社会总劳动的节约。随着社会向前发展,劳动生产率是不断提高的。劳动生产率反映了在社会化大生产基础上的商品经济条件下,人与自然物质变换过程中投入与产出及其相互比较的效益和效率的关系。它是对今天特定生产方式下人与自然发生关系过程中所创造的、能够满足社会需要的使用价值的能力的客观描述。它体现了蕴涵于人与自然物质变换过程中的生产性、变化性、经济性、有效性、相关性、社会性以及局部性和全局性的内在有机统一。

劳动生产率是一个古老的概念,最早可追溯到古希腊时期,但比较规范的定义直到西方经济学诞生后才产生。在西方经济学中,最早将劳动生产率简称为生产率。

我国经济理论界把劳动生产率定义为: 劳动者的生产效果或能力。通常用劳动者在单位时间内所生产的产品数量计算; 或用生产单位产品所耗费的劳动时间计算。十分明显,劳动生产率的这一传统表述,仅仅包括了生产单位产品活劳动的耗费,因而是有缺陷的。

首先,这一概念只包括了活劳动的消耗,没有包括物化劳动的耗费。劳动过程物的因素和人的因素都会得到实际的耗费,形成商品的价值。劳动生产率的提高必须使物化劳动和活劳动两方面都得到节省,使商品中包含的总劳动量减少。如果只有活劳动减少,物化劳动却因机器设备的价格昂贵和使用效率低下,而原材料、燃料、辅助材料的浪费增大,以至抵销活劳动减少的部分,甚至超过活劳动减少的部分,这就使得总劳动量不仅没有减少,而且还有可能增大,这就不能证明劳动生产率提高了。

其次,劳动生产率的传统表述忽视了宏观方面的社会总劳动时间的节约,社会总劳动时间的节约是指社会总劳动量在各个部门能够得到合理分配。这样就不会因社会生产比例失调而造成社会总劳动的浪费。这就说明,当时的生产关系能够适应生产力发展。如果只能实现单位产品劳动时间的节约,而不能实现社会总劳动时间的节约,是不能得出上述结论的。资本主义的情形就是如此。马克思正是根据资本主义只能实现单位产品劳动时间的节约,相反,在社会总劳动方面却造成了巨大浪费这一事实,才得出资本主义必然灭亡的结论。

最后,劳动生产率的传统表述根本没有包括劳动时间的质量内涵。劳动生产率的高低,不仅要看物化劳动和活劳动的节省程度,不仅要看总劳动的分配是否合理,即产品是否符合社会需要,而且要看为此耗费的劳动量是否符合社会需要的标准质量,即产品质量是否过关。如果产品质量不高,卖不出去,这一部分劳动也就白费了。

劳动生产率新的表述弥补了传统表述的缺陷。它涵盖了马克思劳动时间节约理论的全部内容。揭示了提高劳动生产率与节约劳动时间的内在联系。马克思多次指出: 真正的节约(经济) =节约劳动时间=发展生产力。真正的经济节约是劳动时间的节约,而这种节约就等于发展生产力。缩短生产时间的主要方法是提高劳动生产率。马克思的这些论述,为我们全面地正确地理解劳动生产率提供了一把钥匙,也为我们如何提高劳动生产率指明了方向。我们应该紧紧围绕节约劳动时间去思考劳动生产率问题。

根据马克思节约劳动时间理论的内容还可以从劳动生产率的数量内涵和质量内涵的角度进行考察。

劳动生产率的数量内涵是从劳动时间节约的范围考察劳动生产率提高的有关内容。它可以从宏观和微观两个方面进行。即从微观方面尽量降低单位产品的劳动时间和从宏观方面节约社会总劳动时间。

首先,从微观方面考察单位产品劳动时间的节约。单位产品的价值包括活劳动和物化劳动,它们的节约体现为劳动生产率的提高是不同的。

活劳动的生产效率与单位商品的价值量成反比。活劳动生产效率越高,单位商品耗费的时间越少; 反之亦然。

物化劳动的节约包括两个方面的内容。一方面是原料和辅助材料的消耗随着生产资料使用效率的提高而减少。这种情况反映了原材料的利用率提高,经营管理加强,浪费减少,等等。另一方面是固定资本价值的转移。固定资本价值转移的情况却不同,马克思指出: “劳动生产力提高的特征正好是: 不变资本的固定部分大大增加,因而其中由于损耗而转移到商品中的价值部分也大大增加” (1975,P.290)。但是,这种增加的量必须“小于因活劳动的减少而节约下来的价值部分”,“由于活劳动的减少而减少的价值部分必须抵消一切增加的价值部分而有余” (1975,P. 290~291)。这是由于资本有机构成的提高,更少的活劳动使用了更多的物化劳动,尽管固定资本转移的价值部分增大了,但这个增大的部分小于它所代替的活劳动部分,因而商品的价值总量降低了,劳动生产率提高了。

固定资本中磨损最大,使用年限最短的是机器,从而转移到产品中去的价值部分也是最大的。因此,要降低固定资本转移到单位产品上的物化劳动,最主要的是节约机器的物化劳动。要做到这一点,一是要提高制造机器的劳动效率,降低机器本身的价值; 二是要提高机器的使用效率,使机器在有效使用期内生产出更多的产品,从而使机器分摊在每一个产品中的价值降低; 三是要掌握好使用机器的界限。马克思指出: 如果只把机器看作使产品便宜的手段,那么,使用机器的界限就在于: 生产机器所耗的劳动要少于使用它所代替的劳动。这样,单位产品中转移的固定资本价值才会小于因使用机器而节省的活劳动的价值,单位商品的总价值才能降低,才表明劳动生产率得到了提高。

其次,从宏观的角度考察社会总劳动时间的节约。社会总劳动时间的节约表现为社会总劳动量在各个部门能够得到合理分配。这样,整个社会生产按比例发展,单个企业产销对路。

劳动生产率的质量内涵是指生产者耗费的必须是标准质量的劳动时间。所谓标准质量的劳动时间,就是指在一定生产力水平的基础上,生产符合社会需要的标准质量的使用价值必须具备的正常质量的物化劳动和活劳动。马克思曾经精辟地指出: 每种商品的价值都是由提供标准质量的该种商品所需的劳动时间决定的。

用系统论的观点看,劳动生产率是一个大系统,分解开来,其中包括若干子系统。它们是: (1) 活劳动生产率系统。对活劳动节约起作用的主要因素是劳动者的积极性、劳动力的素质、劳动者受教育的程度以及社会分工和协助的发展程度。(2) 物化劳动生产率系统。对物化劳动节约起作用的主要因素是劳动资料的节约、劳动对象节约以及资金占用、耗费的节约的程度以及科技和管理的水平。(3) 社会总劳动生产率系统。影响社会总劳动生产率高低的主要因素有生产力布局的状况、产业结构合理化的程度,等等。(4) 劳动质量生产率系统。对劳动质量起决定作用的因素主要有劳动者的科学技术水平、管理水平,等等。

四个子系统及其中每一个要素都可以建立指标,以便从不同侧面考核经济工作的好坏。劳动生产率系统中的各子系统以及子系统的各个要素在整个经济发展中都互相联系、相互制约。在经济有机体的发展过程中,劳动生产率大系统中的各子系统及各要素的作用都能得到良好发挥,社会经济就能繁荣兴旺。

劳动生产率

人们在生产活动中的劳动效率。即在一定时期内劳动者的生产成果的数量与其付出的劳动消耗量的比率。它反映劳动者在一定时间内创造使用价值的能力。有两种表现形式:

❶产量表示法: 即用单位劳动消耗量所生产的生产成果的数量。其计算公式为:

❷时间表示法:即用单位生产成果所消耗的劳动时间来表示。公式为:

影响劳动生产率的主要因素有: 科学技术发展水平和劳动熟练程度;劳动技术装备程度; 生产和劳动组织形式及管理水平; 劳动报酬分配制度及劳动者的生产积极性; 自然、社会条件等。

劳动生产率labor productivity

参见“生产率、生产率指数”。

劳动生产率

亦称“劳动生产力”。劳动者的生产效率。有两种计算方法: (1) 用劳动者在单位劳动时间内所生产的产品数量计算。(2)用单位产品所耗费的劳动量计算。在同一劳动时间内生产的产品数量愈多,或者单位产品所包含的劳动量愈少,劳动生产率就愈高。反之,劳动生产率就愈低。劳动生产率分个别劳动生产率和社会劳动生产率。前者包括按个别劳动者生产单位产品耗费的劳动时间计算的个人劳动生产率和按个别企业生产单位产品所耗费的劳动时间计算的企业劳动生产率。社会劳动生产率是在全社会范围内计算生产单位产品所耗费的社会平均必要劳动量。决定劳动生产率水平的主要因素有: 劳动者的平均熟练程度,科学技术的发展水平及其在生产中的运用程度,对生产活动的组织和管理,生产资料的数量和质量,有关的自然条件等。其中,科学技术的发展水平在现代居于极重要的地位。在社会历史变革的进程中,劳动生产率是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。

劳动生产率

(labour) productivity

劳动生产率

(labour)productivity

劳动生产率

labour productivity

劳动生产率

labour(/labor)productivity

- 诗经钞说四卷是什么意思

- 诗经附义是什么意思

- 诗经雅笺是什么意思

- 诗经音释是什么意思

- 诗经音韵是什么意思

- 诗经音韵谱是什么意思

- 诗经韵例是什么意思

- 诗经韵读是什么意思

- 诗经韵读是什么意思

- 诗经韵读是什么意思

- 诗经韵读四卷是什么意思

- 诗绪余录是什么意思

- 诗缉是什么意思

- 诗缘情是什么意思

- 诗缘情境发是什么意思

- 诗缘情辨是什么意思

- 诗缵绪是什么意思

- 诗缵绪十八卷是什么意思

- 诗美学是什么意思

- 诗美学是什么意思

- 诗美学论集是什么意思

- 诗美的积淀与选择是什么意思

- 诗美解悟是什么意思

- 诗翰是什么意思

- 诗翰是什么意思

- 诗翰册是什么意思

- 诗考是什么意思

- 诗考一卷是什么意思

- 诗考异字笺余是什么意思

- 诗考异补是什么意思

- 诗考校注是什么意思

- 诗考补注是什么意思

- 诗者,志之所之是什么意思

- 诗舲诗录是什么意思

- 诗艺是什么意思

- 诗艺是什么意思

- 诗艺是什么意思

- 诗艺是什么意思

- 诗艺是什么意思

- 诗艺是什么意思

- 诗艺·诗美·诗魂是什么意思

- 诗苑是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗薮是什么意思

- 诗行列是什么意思

- 诗补传是什么意思

- 诗补传是什么意思

- 诗补笺绎是什么意思

- 诗要用形象思维是什么意思

- 诗解正宗是什么意思

- 诗触四卷是什么意思

- 诗言志是什么意思

- 诗言志是什么意思