刻漏kè lòu

计时器,即铜壶滴漏。杜甫《冬未以事之东都湖城东》:岂知驱车复同轨,可惜刻漏随更箭。陈羽《长安卧病秋夜言怀》:风清刻漏传三殿,甲第歌钟乐王侯。

刻漏kèlòu

┃┃ 古代计时器。唐·杜甫《湖城东遇孟云卿因归刘颢宅宿宴饮散因醉歌》诗:“岂知驱车复同轨,可惜刻漏随更箭。”

刻漏

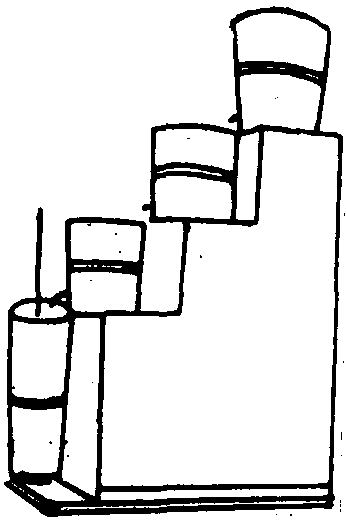

古代计时的器具。亦称“漏刻”、“铜壶滴漏”。用铜铸成壶,壶底穿孔,壶内竖一支刻有度数的箭形浮标。应用时往壶中注入适量的水; 水从孔漏出而逐渐减少,箭上的度数即依次显露,以此测定时间。《全唐诗》二一七唐杜甫《湖城东遇孟云卿复归刘颢宅宿宴饮散因为醉歌》:“岂知驱车复同轨,可惜刻漏随更箭。”

亦稱“漏”、“漏刻”、“銅漏”、“更漏”等。右代滴水計時之器。相傳爲黄帝所造,通行於周,後世沿用,至機械計時器發明後漸廢。其制以銅爲壺,分播水、受水兩部分,播水壺置於架上,壺底有孔滴水,流入受水壺中。受水壺中置箭形浮標,上有刻度。浮標隨蓄水而上升,露出刻度,據此可以知道時辰。其形制歷代略有變化,古代晝夜百刻,漢代曾增爲一百二十刻,其後或有增減,自唐以降,一遵古制。《說文·水部》:“漏,以銅受水,刻節,晝夜百節。”《六韜·分兵》:“明告戰日,漏刻有時。”《史記·司馬穰苴列傳》:“穰苴先馳至軍,立表下漏待賈。”司馬貞索隱:“下漏謂下漏水以知刻數也。”《漢書·哀帝紀》:“漏刻以百二十爲度。”顏師古注:“舊漏晝夜共百刻,今增其二十。”唐·杜甫《奉和賈至舍人早朝大明宫》:“五夜漏聲催曉箭,九重春色醉仙桃。”唐·李肇《國史補中》:“惠遠以山中不知更漏,乃取銅葉製器,狀如蓮花,置盆水之上,底孔漏水,半之則沉,每晝夜十二沉爲行道之節,雖冬夏短長,雲陰月黑,亦無差也。”參閱唐·吕才《漏刻圖》、宋·高承《事物紀原·刻漏》、《三才圖會·器用·刻漏制度》、《續通志·天文·刻漏》、《清會典·欽天監·漏刻》。參見本類“壺”。

刻漏

刻漏kè lòu

古代计时漏壶。杜甫《冬末以事之东都湖城东因为醉歌》:“岂知驱车复同轨,可惜~~随更箭。”

刻漏

中国古代计时器。又称漏刻、漏壶。主要有泄水型和受水型。已出土的文物中最古老的刻漏是西汉(公元前206~公元25年)时期的,共3件,均为泄水型,其中1976年内蒙古自治区伊克昭盟出土的青铜漏壶最为完整。比较完整的传世刻漏有两种,均为受水型,一是元代延祐三年(1316)造的,另一是清代制造的。

125 刻漏

即漏壶。见35124条。

037 刻漏

见41035古代计时器。

刻漏

也叫铜壶、漏刻,是古代一种重要的计时器。包括漏壶和刻箭两部分。漏壶底部有漏孔,壶内插一根箭,箭上有刻度。随壶水漏出,箭逐渐下沉,根据露出壶水外的箭上刻度读出时刻来。古齐鲁文化典籍中有最早的记载。《周礼·夏官·挈(qie,提的意思)壶氏》: “悬壶……以水火守之,分以日夜”。表明我国周代已用刻漏来记时间。古人利用刻漏将一昼夜分成均匀的一百刻。汉武帝时齐人甘忠可提议改革百刻制为百二十刻制,以使刻与十二时辰换算方便。汉哀帝接受他的建议,在建平二年(公元前5年)实行过两个月。至清代正式定为96刻制。

刻漏ke lou

water clock

- satyagraha ashram是什么意思

- satyagrahi是什么意思

- satyaji ray是什么意思

- satyak是什么意思

- satyaka是什么意思

- satyakaam是什么意思

- satyaki是什么意思

- satyaloka是什么意思

- satyam是什么意思

- satyama是什么意思

- satyam and judgement是什么意思

- satyam jnanam anantam brahma,anandarupamamritam yadvibhati;shantam shivam advaitam是什么意思

- satyam shivam sundaram是什么意思

- satyam,jnanam,anantam,brahma是什么意思

- satyanarayana viswanatha是什么意思

- satyandranaath bhattaachaarja是什么意思

- satyang shbang sundaram是什么意思

- satyapal是什么意思

- satyaparakrama是什么意思

- satyaprasad gangopadhyaya是什么意思

- satyaprasad ganguli是什么意思

- satyaputra是什么意思

- satyarthi,devendra是什么意思

- satyasiddhi-sastra是什么意思

- satyasodhak samaj是什么意思

- satyasya satyam是什么意思

- satyavadi是什么意思

- satyavat是什么意思

- satyavrata是什么意思

- satyendranaath datta是什么意思

- satyendranath是什么意思

- satyer ahwan(the call of truth)是什么意思

- satyer angsha是什么意思

- satyr是什么意思

- satyr butterfly(或meadow brown)是什么意思

- satyrs and sileni是什么意思

- sat 〔s‘-〕是什么意思

- sat〔s‘-〕put sat〔s‘-〕put是什么意思

- sau是什么意思

- saubagya是什么意思

- saubala是什么意思

- saubha是什么意思

- saubhadra是什么意思

- saubhari是什么意思

- sauca是什么意思

- sauce是什么意思

- saucer是什么意思

- saucily是什么意思

- saucy是什么意思

- saud是什么意思

- sauda是什么意思

- saudi arabia,kingdom of是什么意思

- sauerbraten是什么意思

- sauf是什么意思

- sauf votre honneur是什么意思

- sauf votre honneur,le francois que vous parlez. ilest meilleur que l’anglois lequel je parle.是什么意思

- saugraha是什么意思

- saugye是什么意思

- saukumarya是什么意思

- saul是什么意思