创伤弹道学

应用理论力学、气动力学、爆炸力学、燃烧学、化学热力学、人体科学和医学等众多学科的理论和方法,研究弹丸或战斗部到达目标区,其弹头或破片击中人体后的运动规律及其致伤机理与效应,为弹药或战斗部威力设计,战场创伤的鉴别、诊断、治疗等提供论据的一门学科。

创伤弹道学

弹道学是研究弹丸、弹片等投射物运动规律的一门学科,包括膛内弹道学、膛外弹道学和终点弹道学三部分。创伤弹道学是终点弹道学的组成部分,是研究投射物击穿人体或动物体后在体内的致伤效应和致伤原理的学科。它是研究火器伤的理论基础,因而是战伤外科学的重要内容。

第二次世界大战前,由于当时缺乏创伤弹道学知识,在战伤处理上屡犯错误,如清创不彻底,对污染伤口早期缝合等,使残废率和死亡率很高。第二次世界大战后,应用高速摄影和微秒X线照相等技术,进行了创伤弹道学研究,在此基础上提出了火器伤的处理原则,如全面检查伤道,早期彻底清创,延期缝合伤口,必要时作补充清创等,从而大大提高了战伤救治水平。近年来,许多国家正从事于高速或极高速武器的研制,所致损伤常更加严重,创伤弹道亦更加复杂,甚至远离伤道的脏器或组织亦可能发生损伤。

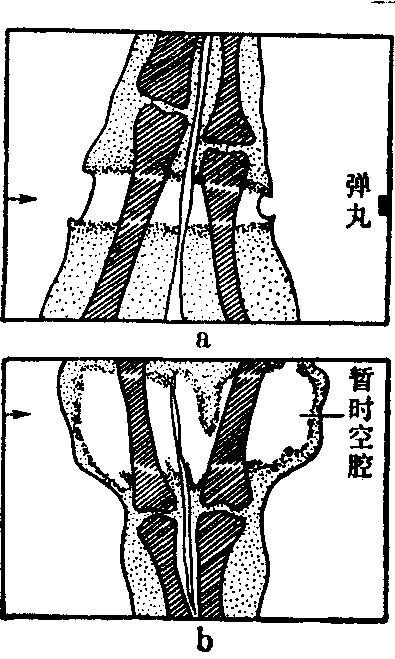

致伤原理 投射物击中人体时,其作用力(动能)向两个方向推进:一是前冲力,方向与弹道一致,在前进中直接劈裂、断离和击穿弹道上的组织,形成永久伤道或原发伤道。二是侧冲力,方向是向伤道侧方。高速投射物击中人体时,会产生极高的压力(70~135kg/cm2),使伤道周围组织急剧压缩与移位,由此形成比原发伤道大几十倍的空腔,因其存在时间仅数毫秒,故称暂时性空腔(图1)。空腔内压力的急剧变化,可导致伤道及邻近组织发生撕裂、脏器破裂和骨折。由于空腔呈负压,可吸引伤道外口的污物而污染伤道。

图1 暂时性空腔: (a)枪弹击

穿狗腿后约0. 2ms,狗双侧大腿刚形成的空腔 (b)穿击狗腿后约1.1ms,空腔已接近于最大容积 (箭头表示射击方向)

伤情决定因素 (1) 投射物速度:投射物的致伤力是其动能,动能中的主要因素是速度。

(2) 投射物质量:动能与投射物的重量成正比,在投射物速度不变的情况下,动能的增加与投射物的重量增加成正比。由于惯性作用,投射物愈重,飞行中愈能保持其速度,射击距离愈远,造成的损伤愈重。在动能相同的条件下,重量愈轻的投射物,在前进过程中易于减速,有效射程较短,射入体内后更易减速,故多发生盲管伤。

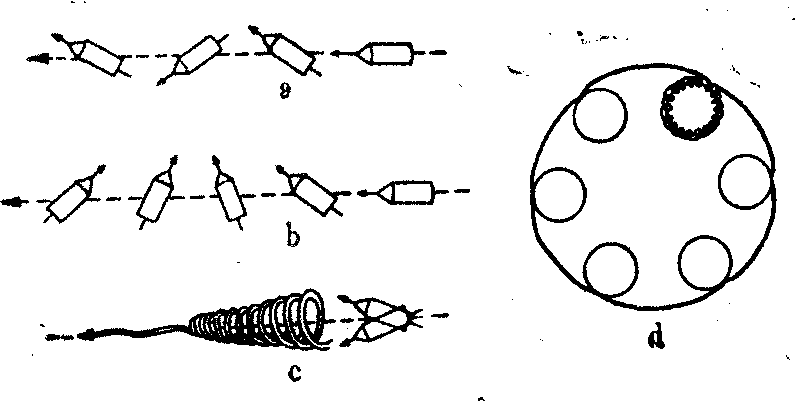

(3) 投射物稳定性:与致伤力及弹道性质有很大关系。枪弹从螺纹状 (来福线) 枪膛内射出后产生很大的旋转力,以保持前进中的相对稳定性,但在飞行中,由于空气动力的作用,枪弹可产生以下几种运动:

❶偏航: 枪弹偏离飞行直线纵轴的运动(图2a)。

❷翻滚: 围绕枪弹中心旋转,转动中弹头方向甚至倒转(图2b),但枪弹仍继续向前飞行。翻滚是偏航运动过度的表现,在高速枪弹飞行时易出现。

❸进动: 围绕枪弹中心作螺旋形转圈的偏航运动(图2c)。

❹章动: 呈玫瑰花结型小转圈的向前旋转运动(图2d)。过度的章动会导致翻滚。投射物在撞击体表所形成的角度不同,组织损伤程度和伤道形状也有所不同:垂直进入组织时与组织接触面最小,传给组织的能亦较少,损伤较轻; 斜角进入组织时与组织的接触面较大,传给组织的能量较多,损伤较重;在体内翻滚的枪弹,传给组织的能量相当于正位时的10~20倍。

图2 枪弹在飞行中产生的几种运动: a偏航 b翻滚 c进动 d章动

(4) 投射物种类:原发性投射物有枪弹、弹珠、弹片、箭头弹等;继发性投射物有碎石、玻片、木屑等。枪弹弹头有钝圆形和尖形两类。钝圆形枪弹在飞行中阻力大、减速快,进入组织后穿透力较差,但传给伤道周围的能量却较大,故近距离致伤力较大。尖形弹头则相反。弹头外壳多用高熔点合金构成,以防进入体内后炸裂。无弹壳的软弹头,进入体内后会裂成碎片,产生炸裂反应。海牙公约规定战时禁用此类枪弹。

弹片、玻片、碎石常为不规则形,飞行时呈旋涡样转动或翻滚式前进,故阻力较大,减速较快。珠弹表面光滑易于克服空气阻力,但因其截面密度(投射面积/重量)较一般枪弹大,质地较轻,故飞行中也易减速,进入人体后常呈曲折或摇摆运动,在遇到不同密度的软组织时,很易改变方向,造成多脏器损伤。

(5) 组织特性:枪弹的致伤效应与组织的密度、含水量和弹性等因素有直接关系。组织密度愈大,含水量愈多,弹性愈差,则损伤愈重。骨组织密度大,弹性小,投射物击中后易发生骨折:长骨干多为粉碎骨折;颅骨、肋骨及长骨骨骺端常形成孔洞,并有放射状裂纹。肌肉和脑组织含水量多,易吸收动能而造成严重损伤。肝、肾等实质脏器密度大、弹性小、质地较脆,被击中后常发生碎裂,周围有放射状裂纹。胃肠等有腔脏器,在形成暂时性空腔时通过其中的气体膨胀或液体传导,可招致远离部位穿孔或内膜损伤。血管弹性大,除直接命中外,很少发生断裂,但可因牵拉作用而使远离部位内膜损伤,形成血栓。肺密度小而弹性大,含有大量气体,投射物能量的传导有限,故损伤多较轻。皮肤弹性大,投射物穿入皮肤后易发生回缩。筋膜韧性大,可耐受相当大的牵拉。

组织(伤道)的厚度与致伤效应有很大关系。5.56mm枪弹进入体内后约6~7cm开始翻滚,而7.62mm制式枪弹约在15~20cm处翻滚。故伤道愈长,枪弹在体内翻滚的机会愈大,造成的损伤亦愈重。

伤情特点 (1)伤道出入口:投射物穿入人体的通道称创伤弹道,即伤道。贯通伤伤道的出入口有三种情况:

❶出口大于入口:最常见,投射物穿入组织遇阻力后失去稳定性,与组织接触面积增大,以致造成比入口处更多的组织损伤。如投射物击碎接近体表的骨胳,碎片外冲,也会增加撕裂组织的作用而使出口扩大。

❷出口与入口同大:多见于较重的枪弹高速正位贯穿组织,或高速钢珠弹贯穿组织时。

❸入口大于出口:多见于人体接近射击枪口。因该处动能很大,可破坏入口处皮肤的回缩力,致使入口增大,又因距枪口近,枪弹飞行中尚未形成明显的偏航,且速度很快,进入体内后,如未碰到坚硬的骨组织,不易发生翻滚,弹体几乎沿其飞行轴线贯穿机体的某一部位,因而出口也较小。伤道的入口和出口处常可见皮下组织外溅,犹如卵石击水,引起水花向上激溅,此称为“激溅现象”。

(2) 伤道:从病理形态学角度伤道可分为三个区域:

❶原发伤道区:投射物直接损伤组织后造成的永久性伤道,其中有脱落的坏死组织、凝血块、异物等。

❷挫伤区: 紧靠原发伤道而遭受挫伤的区域,通常有0.5~1.0cm宽,相当于形成暂时性空腔后又恢复原位的组织。失去生机的挫伤组织,在伤后数小时内尚难辨认,待出现炎症分界(约2~3天)时才能看清。

❸震荡区:挫伤区外部分,通常较挫伤区略宽,与正常组织间界限不很明显,其范围与传至组织的能量有关。脑组织粘滞性大,弹性小,含水高,有利于能量传播,故震荡区常较大;肺组织弹性大,含气多,不利于能量传播,故震荡区较小。震荡区内组织并未直接遭受损伤,伤后短时间内看不出显著变化。伤后数小时,逐渐出现血循环障碍:淤血、溢血、血栓形成、水肿等。血栓形成可导致组织坏死;水肿可压迫周围组织,引起局部缺氧和坏死。投射物穿入组织时可将污物带入伤道,暂时性空腔产生的负压可将伤口外的污物吸入伤道,故所有创伤弹道都是污染的,在创伤弹道的处理上应注意这一点。

- 《蝶恋花》 - 清·文廷式是什么意思

- 《蝶恋花》 - 清·曹贞吉是什么意思

- 《蝶恋花》 - 清·纳兰性德是什么意思

- 《蝶恋花》 - 近代·王国维是什么意思

- 《蝶恋花》(晏几道)是什么意思

- 《蝶恋花》(晏殊)是什么意思

- 《蝶恋花》(欧阳修)是什么意思

- 《蝶恋花》(苏轼)是什么意思

- 《蝶恋花(二首)》 - 清·谭献是什么意思

- 《蝶恋花 北游道上》 - 清·蒋春霖是什么意思

- 《蝶恋花 旅月怀人》 - 清· 宋琬是什么意思

- 《蝶恋花 春情》 - 宋·苏轼是什么意思

- 《蝶恋花 衰柳》 - 清·王夫之是什么意思

- 《蝶阶外史》是什么意思

- 《蝼蚁壮歌》是什么意思

- 《螃蟹咏三首(其一)》是什么意思

- 《螃蟹咏三首(其三)》是什么意思

- 《螃蟹咏三首(其二)》是什么意思

- 《螟蛉歌二首》是什么意思

- 《螳螂捕蛇》是什么意思

- 《螽斯》是什么意思

- 《蟋蟀》是什么意思

- 《蟋蟀》之讥是什么意思

- 《蟠桃会》是什么意思

- 《蟫史》是什么意思

- 《蟹工船》是什么意思

- 《蟾蜍》 - 〔明〕刘基是什么意思

- 《蠡测汇钞·问俗录》是什么意思

- 《血与沙》是什么意思

- 《血字》是什么意思

- 《血字)(殷夫)是什么意思

- 《血海深仇》是什么意思

- 《血红顶子黑心肠》是什么意思

- 《行乡子·忧病》 - 清·蒲松龄是什么意思

- 《行京口至竹里诗(节选)》 - 南北朝·鲍照是什么意思

- 《行军九日思长安故园》(岑参》是什么意思

- 《行出东山望汉川》 - 孟浩然 - 异县非吾土,连山尽绿篁。平田出郭少,盘坂入云长。万壑归于海,千峰划彼苍。猿声乱楚峡,人语带巴乡。石上攒椒树,藤间养蜜房。是什么意思

- 《行吟泽畔 屈原》是什么意思

- 《行在军中谣》是什么意思

- 《行宫》 - 元稹是什么意思

- 《行宫》 - 唐·元稹是什么意思

- 《行宫》(元稹)是什么意思

- 《行常带经 倪宽》是什么意思

- 《行次西郊作一百韵》是什么意思

- 《行水金鉴》是什么意思

- 《行秘书 李世民 虞世南》是什么意思

- 《行苇》是什么意思

- 《行行重行行》是什么意思

- 《行路难·金樽清酒斗十千》是什么意思

- 《行路难》是什么意思

- 《行路难》

❷是什么意思 - 《行路难》

❸是什么意思 - 《行路难》

❹是什么意思 - 《行路难》

❺是什么意思 - 《行路难》

❻是什么意思 - 《行路难》❶是什么意思

- 《行路难》 - 唐·卢照邻是什么意思

- 《行路难》 - 唐·聂夷中是什么意思

- 《行路难》 - 唐·顾况是什么意思

- 《行路难》 - 李白是什么意思