分子克隆技术molecular cloning technique

在分子水平上提供一种纯化和扩增特定DNA片段的方法。这种特定DNA片段常含有目的基因,用体外重组方法将它们插入克隆载体,形成重组克隆载体,通过转化与转导的方式,引入适合的寄主体内得到复制与扩增,然后再从筛选的寄主细胞内分离提纯所需的克隆载体,可以得到插入DNA的许多拷贝,从而获得目的基因的扩增。

克隆(clone,clon)一词源于希腊文Klon,原意为树木的枝条。在生物学中其名词含义系指一个细胞或个体以无性繁殖的方式产生一群细胞或一群个体,在不发生突变的情况下,具有完全相同的遗传性状,常称无性繁殖(细胞)系; 其动词(clone,cloned,clon-ing) 含义指在生物体外用重组技术将特定基因插入载体分子中,即分子克隆技术。近30年来,噬菌体在寄主细菌细胞内的增殖和质粒分子遗传学研究获得迅速进展。从60年代后期至70年代初期,以DNA为对象进行研究的生物化学技术有显著进步,同时,DNA连接酶和限制性内切酶的发现,有可能在试管内人工重组基因,然后把它们送回细胞进行扩增,从而发展了分子克隆技术。将DNA片段(或基因)与载体DNA分子共价连接,然后引入寄主细胞,再筛选获得重组的克隆,按克隆的目的可分为DNA和cDNA克隆两类。

DNA克隆是以基因组DNA为原材料,通常用于克隆完整基因组,即构建基因文库。

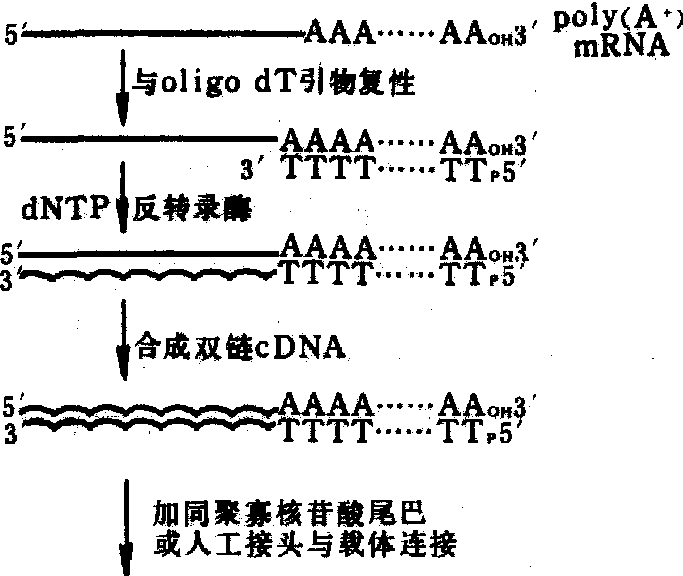

cDNA克隆是以mRNA为原材料,经体外反转录合成互补的DNA(cDNA),再与载体DNA分子连接引入寄主细胞(图1)。每一cDNA反映一种mRNA的结构,cDNA克隆的分布也反映了mRNA的分布。cDNA克隆的特点是: ❶有些生物,如RNA病毒没有DNA,只能用cDNA克隆;

❷cDNA克隆易筛选,因为cDNA库中不包含非结构基因的克隆,而且每一cDNA克隆只含一个mRNA的信息;

❸cDNA能在细菌中表达。cDNA仅代表某一发育阶段表达出来的遗传信息,只有基因文库才包含一个生物的完整遗传信息。

图 1 cDNA克隆图解

方法

DNA片段的制备 常用以下方法获得DNA片段:❶用限制性核酸内切酶将高分子量DNA切成一定大小的DNA片段;

❷用物理方法(如超声波)取得DNA随机片段;

❸在已知蛋白质的氨基酸顺序情况下,用人工方法合成对应的基因片段;

❹从mRNA反转录产生cDNA。

载体DNA的选择 根据克隆目的选择合适的载体系统,以下是几类有代表性的载体。

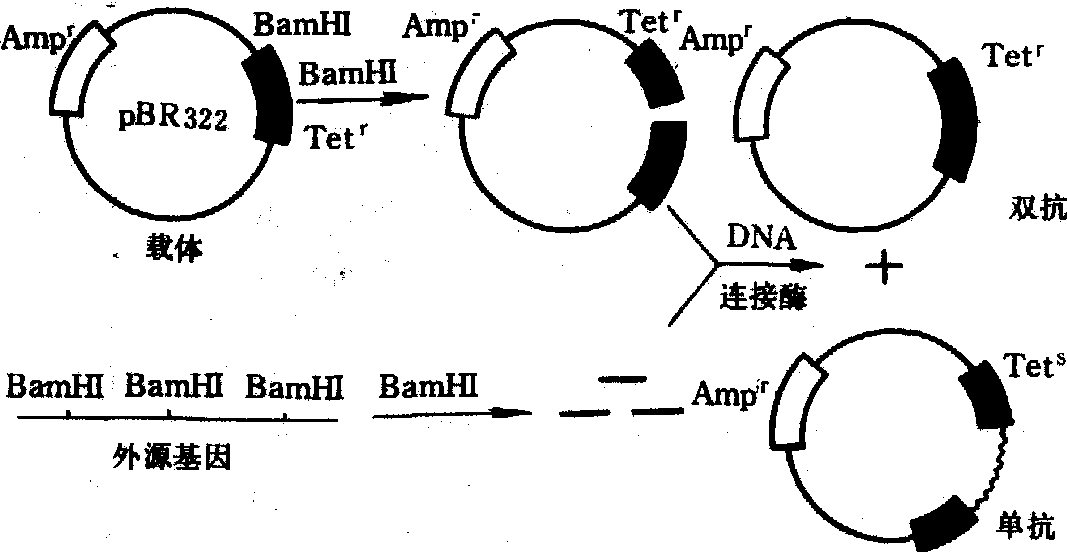

质粒 质粒是细菌染色体外遗传因子,DNA呈环状,大小为1~200千碱基对(kb)。在细胞中以游离超螺旋状存在,很容易制备。质粒DNA可通过转化引入寄主菌。在细胞中有两种状态,一是“紧密型”,复制受寄主的控制,每个细胞中只有一个或几个拷贝; 二是“松弛型”,质粒自我复制,每个细胞可有10~200个拷贝。当细胞本身DNA停止复制,蛋白质停止合成后,质粒的拷贝数仍可继续扩增至数千个。用作载体的质粒都是“松弛型”的。此外还应具有分子量小、易转化、有一至多个选择标记的特点。pBR322质粒是广泛应用的载体分子,它有两个标记基因(图2)。当外源DNA片段插入标记基因时,后者失活,很易与不带外源DNA片段的克隆分开。质粒型载体一般只能携带10kb以下的DNA片段,适用于构建原核生物基因文库,cDNA库和次级克隆。

噬菌体DNA 常用的λ噬菌体的DNA是双链,长约49kb,约含50个基因,其中50%的基因对噬菌体的生长和裂解寄主菌是必需的,分布在噬菌体DNA的两端。中间是非必需区,进行改造后组建了一系列具有不同特点的载体分子。λ载体系统有以下特点:❶DNA可通过体外包装转导寄主菌,效率比转化高;

❷携带外源DNA片段大(可达25kb);

❸重组子的贮存和筛选比较方便。按结构的不同可将λ载体分为两大类,插入型和替换型。前者只有一个限制性酶切位点供外源DNA插入,后者至少有两个限制性酶切位点,位于可替换面的两端。重组λDNA分子的长度必须在野生型λDNA分子大小的75~105%之间,否则将不能装配成噬菌体。λ载体系统最适用于构建真核生物基因文库和cDNA库。

M13噬菌体是一种独特的载体系统,它只能侵染具有F因子的大肠杆菌,但不裂解寄主菌。在培养皿上所见的噬菌斑是因为被感染的细菌生长慢于未被感染的细菌所致。M13DNA(RF)在寄主菌内是双链环状分子,象质粒一样自主复制,制备方法同质粒。寄主菌也可分泌含单链DNA的M13噬菌体,因此又能方便地制备单链DNA,用于DNA顺序分析、定点突变和核酸杂交。M13DNA能携带300~400碱基对(bp)的DNA片段,大于1000bp的DNA片段易丢失。

图 2 质粒pBR322的克隆示意图

拷斯(Cos)质粒 是一类带有λ噬菌体DNA粘性末端顺序的质粒DNA分子。因此它是噬菌体-质粒混合物。此类载体分子容量大,可携带45kb的外源DNA片段。它也能象一般质粒一样携带小片段DNA,直接转化寄主菌。带大片段DNA转化困难,这时就可利用“Cos”顺序能被λ噬菌体包装系统识别的特点进行体外包装,使成为噬菌体颗粒后再转导寄主菌。这类载体常被用来构建高等生物基因文库。

其他细胞系统克隆载体 除上述外,还有一些有特殊用途的载体,如SV40病毒或Ti质粒等。前者用于携带外源基因进入动物细胞; 后者用于将外源基因导入植物细胞。它们都有寄主范围的限制。

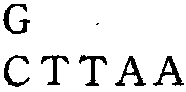

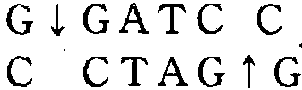

DNA片段与载体连接 DNA分子与载体分子连接是克隆过程中的重要环节之一,方法有以下几种:❶粘性末端连接,DNA片段两端的互补碱基顺序称之为粘性末端,用同一种限制性内切酶消化DNA可产生相同的粘性末端,例如EcoRI酶能识别…

…顺序, 沿↓↑所示位置切开, 就成为两个…

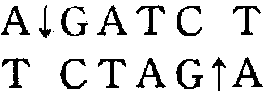

…顺序, 沿↓↑所示位置切开, 就成为两个… 末端。在连接酶的作用下可恢复原样,有些限制性内切酶虽然识别不同顺序,却能产生相同末端,如BamH I和BglII两种酶分别识别…

末端。在连接酶的作用下可恢复原样,有些限制性内切酶虽然识别不同顺序,却能产生相同末端,如BamH I和BglII两种酶分别识别… …和

…和 …顺序,它们产生的末端可互相连接;

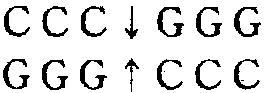

…顺序,它们产生的末端可互相连接;❷平头末端连接,用物理方法制备的DNA往往是平头末端,有些酶也可产生平头末端,如Sma I识别…

…顺序,产生…

…顺序,产生… 平头末端,平头DNA片段可在某些DNA连接酶作用下连接起来,但连接效率不如粘性末端高;

平头末端,平头DNA片段可在某些DNA连接酶作用下连接起来,但连接效率不如粘性末端高;❸同聚寡核苷酸末端连接,DNA末端转移酶能在DNA的3′羟基端合成低聚多核苷酸,反应如下,

如果将DNA片段末端加上多聚G,将载体DNA分子末端加上C,那么就会象具有粘性末端的DNA分子一样被连接;

如果将DNA片段末端加上多聚G,将载体DNA分子末端加上C,那么就会象具有粘性末端的DNA分子一样被连接; ❹人工接头分子连接,在平头DNA片段末端加上一段人工合成的、具有某一限制性内切酶识别位点的寡核苷酸片段,经限制性内切酶作用后就会产生粘性末端。

连接反应需注意载体DNA与DNA片段的比率。以λ或Cos质粒为载体时,形成线性多连体DNA分子,载体与DNA片段的比率高些为佳。以质粒为载体时,形成环状分子,比率常为1:1。常用磷酸脂酶处理载体,以降低载体自连能力,此时增高载体的浓度可达到提高连接效率的目的。

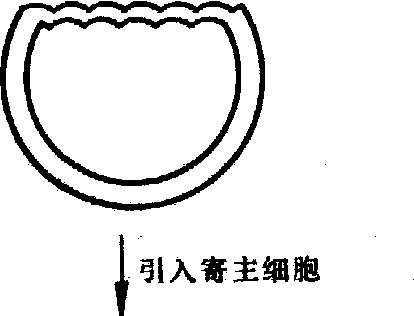

引入寄主细胞 常用两种方法:❶转化或转染,原理是经氯化钙处理的细胞容易接受外源DNA,方法是将重组质粒DNA或噬菌体DNA(M13)与氯化钙处理过的宿主细胞混合置于冰上,待DNA被吸收后铺在平板培养基上,再根据实验设计使用选择性培养基筛选重组子,通常重组分子的转化效率比非重组DNA低,原因是连接效率不高,有许多DNA分子无转化能力,而且重组后的DNA分子比原载体DNA分子大,转化困难;

❷转导,病毒类侵染宿主菌的过程称为转导,如λ或Cos质粒经体外包装后侵染宿主菌,一般转导的效率比转化高。

克隆的选择 克隆的最后一步是筛选重组克隆。因为在重组过程中总有一些非重组分子混入,常称为“本底”。除去本底和选择特异的克隆常用的方法如下:

直接筛选 有些载体带有可辨认的遗传标记,能有效地将重组分子与本底区分。例如:❶有些λ噬菌体携带外源基因后形成的噬菌斑就会从原来的混浊变为清亮;

❷还有些载体分子携带外源基因后,形成的菌落或噬菌斑的颜色有明显变化,如蓝色变为无色;

❸有些λ噬菌体能侵染甲菌而不能侵染乙菌,携带外源DNA片段后便能侵染乙菌,因此乙菌释放的噬菌体均为重组分子。

间接筛选 有些载体分子带有一个或多个抗药性标记基因,当外源DNA插入到抗药基因区后,基因失活,抗性消失。如一质粒有A和B两个抗药性基因,当外源基因插入到B基因区后,便只抗A药而不抗B药。因此能在A药培养基上正常生长而不能在B药培养上生长的便是重组分子。

核酸杂交 广泛用于筛选含有特异DNA顺序的克隆。方法是将菌落或噬菌斑“印迹”到硝酸纤维膜等支持物上,变性后固定在原位,然后与标记的核酸探针进行杂交(见核酸杂交)。阳性点的位置就是所需要的克隆。

免疫学方法 如果重组克隆能在宿主菌中表达,就可以用特异的蛋白质抗体为探针,进行原位杂交,选择特异的克隆。

重要意义与应用

分子克隆技术是70年代才发展起来的,它的出现和应用开辟了分子遗传学研究的新领域,打开了人类了解、识别、分离和改造基因,创造新物种的大门。它的成就对于工业、农牧业和医学产生深远影响,并将为解决世界面临的能源、食品和环保三大危机开拓一条新的出路。

在医学方面,用大肠杆菌产生人脑激素是分子克隆技术成功的首创,引起了世界的震动。接着又出现了利用基因工程合成胰岛素成功的喜讯,利用大肠杆菌合成新药是一件伟大的成就。1977年科学家就将生长激素释放抑制因子的基因转入大肠杆菌,并在大肠杆菌的培养液中产生了这种肽激素,9升发酵液、5毫克得率相当于50万只羊下丘脑中抽提到的量。利用分子克隆技术已将胰岛素,人、牛和鸡的生长激素、人的干扰素、松弛素、促红细胞生长激素、乙型肝炎病毒抗原和口蹄疫病毒抗原的基因制成工程菌,利用发酵工业进行了大规模生产。利用分子克隆技术还可提高微生物本身所产生的蛋白酶类和抗生素类药物的产量。

此外在基因治疗方面也显示出分子克隆技术的前景。通过遗传工程看到癌细胞具有逆转为正常细胞的可能性,例如SV40病毒引起的小鼠肿瘤细胞,在温度高时可逆转为正常细胞。为治疗半乳糖血症,用带有大肠杆菌乳糖操纵子的λ噬菌体去感染半乳糖血症患者的离体培养细胞,发现这种细胞的半乳糖苷酶达到了正常水平,并确实能代谢半乳糖。从上述的例子可见分子克隆技术将给未来的医学带来巨大进步。

在工业生产方面,用分子克隆技术培养出一种新的酵母菌,它既能分解半纤维素,又能耐高酒精浓度。以分子克隆技术为主体的基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程,四者紧密联系、常综合利用。许多化学试剂如丙烯酸、己二酸、乙二醇、甲醇、环氧乙烷、乌头酸和水杨酸等都可能利用分子克隆技术得到产品。美国麻省理工学院的研究表明,至少有40~50种重要的脂肪族化工原料,可用生物技术方法生产。并且耗能少、污染少。此外在环境保护方面,人们根据需要进行基因操作,将某种微生物的基因转入另一微生物,创造一些对有害物质降解能力更强的新菌种,以分解工业污水中的有毒物质。在食品工业方面,细菌可为人类生产有价值的蛋白质、氨基酸和糖等。

在农业生产方面,植物遗传工程对提高农作物的产量,培育新的农作物品种提供了可能。现已有许多外源基因导入植物获得表达的成功例子。因此可以预计,将来人们能够识别、分离和改造对农业有重大经济效益的基因,如抗病虫害、抗盐、抗旱和高蛋白等基因,达到分子水平上定向育种的目的。

分子克隆技术molecular cloning technique

在分子水平上提供一种纯化和扩增特定DNA片段的方法。这种特定DNA片段常含有目的基因,用体外重组方法将其插入克隆载体,形成重组克隆载体,通过转化或转导引入适合的寄主体内得到复制与扩增,再从筛选的寄主细胞内分离提纯所需的克隆载体,可以得到插入DNA的许多拷贝,从而获得目的基因的扩增。克隆(clone,clon)源于希腊文klon,原意为树木的枝条。在生物学中其名词含义为一个细胞或个体以无性繁殖方式产生一群细胞或个体,在不发生突变的情况下,具有完全相同的遗传性状,常称无性繁殖(细胞)系;其动词(clone,cloned,cloning)含义指在生物体外用重组技术将特定基因插入载体分子中,即分子克隆技术。近30年来,由于分子遗传学的迅速发展,DNA连接酶和限制性内切酶的应用和表达,在试管内人工重组基因,再将其送回细胞和生物体进行扩增,从而发展了分子克隆技术。

- 谈是什么意思

- 谈中是什么意思

- 谈今论古是什么意思

- 谈何容易是什么意思

- 谈兴是什么意思

- 谈兵是什么意思

- 谈判是什么意思

- 谈及是什么意思

- 谈古论今是什么意思

- 谈吐是什么意思

- 谈天是什么意思

- 谈天论地是什么意思

- 谈天说地是什么意思

- 谈开是什么意思

- 谈得来是什么意思

- 谈心是什么意思

- 谈情说爱是什么意思

- 谈玄是什么意思

- 谈笑是什么意思

- 谈笑自如是什么意思

- 谈笑自若是什么意思

- 谈笑风生是什么意思

- 谈艺是什么意思

- 谈虎色变是什么意思

- 谈言微中是什么意思

- 谈论是什么意思

- 谈话是什么意思

- 谈说是什么意思

- 谈谈是什么意思

- 谈资是什么意思

- 谈锋是什么意思

- 谊是什么意思

- 谋是什么意思

- 谋主是什么意思

- 谋事是什么意思

- 谋事在人是什么意思

- 谋事在人,成事在天是什么意思

- 谋划是什么意思

- 谋利是什么意思

- 谋反是什么意思

- 谋取是什么意思

- 谋叛是什么意思

- 谋和是什么意思

- 谋国是什么意思

- 谋士是什么意思

- 谋害是什么意思

- 谋攻是什么意思

- 谋杀是什么意思

- 谋求是什么意思

- 谋生是什么意思

- 谋略是什么意思

- 谋私是什么意思

- 谋算是什么意思

- 谋篇是什么意思

- 谋职是什么意思

- 谋臣是什么意思

- 谋虑是什么意思

- 谋议是什么意思

- 谋财是什么意思

- 谋财害命是什么意思