凌迟líng chí

衰败,衰颓。韦应物《登乐游庙作》:颓壖久凌迟,陈迹翳丘荒。孟郊《答友人》:道语必疏淡,儒风易凌迟。

凌迟

凌迟líng chí

衰败,衰颓。齐已《戊辰岁江南感怀》:“曾吟子山赋,何啻旧凌迟。”

凌迟língdí

虐待;折磨。也写为凌持:即个后母将前人囝~甲要死zīt’é âobbǔ ziōng zíngláng gniǎ língdí gāh bbēhsǐ(这个后娘把前妻生的孩子虐侍、折磨得快死了)。《敦煌变文集·目连缘起变文》:“牛頭每日凌遲,獄卒終朝來拷。”《敦煌变文集·妙法莲华经讲经文》:“終日凌持,多般捶拷。”

〗、仙游〖

〗、仙游〖 〗。

〗。 〗、莆田〖

〗、莆田〖 〗、仙游〖

〗、仙游〖 〗。

〗。 〗。

〗。

凌迟

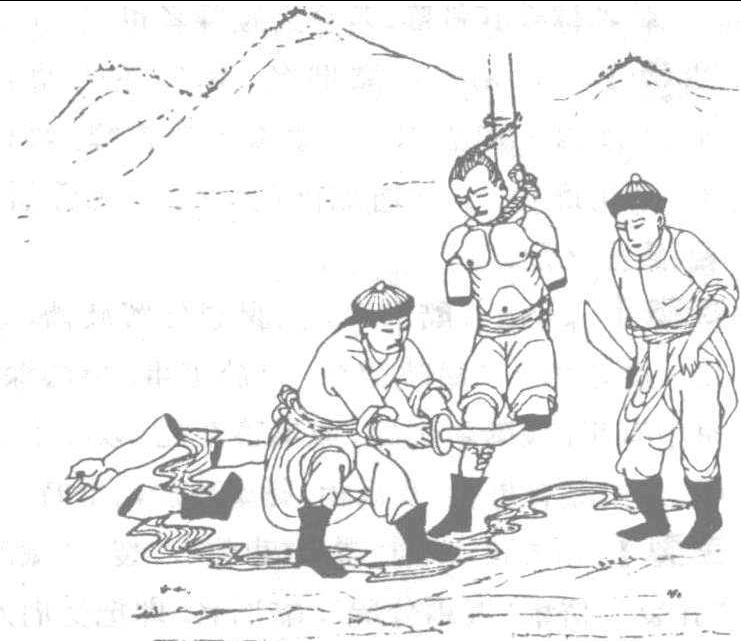

古代最残酷的一种死刑。即用刀子逐块割尽人肉致死。(亦说先断四肢,后再割断喉管致死)。《宋文鉴》 四载钱易语曰:“身俱白骨而口眼之具犹动,四体分落而呻吟之声未息。”唐以前,凌迟是作为法外之刑出现的。《隋书·刑法志》载北齐宣帝常以凌迟轻刀脔割杀人,此乃凌迟法最早记载,唐安史之乱后,凌迟之法多见。如颜呆卿被安禄山缚于中桥之柱而剐之。崔安潜曾剐盗于市。《辽史·刑法志》:“死刑有绞、斩、凌迟之属”,凌迟作为正式刑最早载入法律。《续资治通鉴长编》载宋真宗下令将侍婢韩氏凌迟处死。南宋官方修订的正式法书《庆元条法事类》列入凌迟之刑,后历代相沿不绝。多处十恶中不道以上诸重罪。光绪三十一年 (1905) 废凌迟之刑。亦称剐、脔割。

凌迟;陵迟

◉ 凌迟línɡchí 动 也作“陵迟”。古代的一种残酷的死刑,先用刀分割身体,然后割断咽喉。〈例〉~示众/ ~处死/ 张驴儿毒杀亲爷,奸占寡妇,合拟~。

◉ 陵迟línɡchí

❶ 书 动 由兴盛转向没落。〈例〉礼义~/ 纲纪~/ 当文学~,躁人喋喋而欲救以淳质,非此莫由也。〈近〉衰败/ 衰落。

❷同“凌迟”。

亦作“陵遲”,亦稱“剮”。最殘酷之刑罰。斬斷、剮割犯人肢體及骨肉,至其死亡。五代始設此刑於法外;宋以處罰犯“大逆”、“逆倫”罪者;元正式將其列入刑法;清末始廢。《遼史·刑法志上》:“死刑有絞、斬、陵遲之屬。”《宋史·刑法志二》:“若凌遲、腰斬之法,熙寧以前未嘗用於元凶巨蠹,而自是以口語狂悖致罪者,麗于極法矣。”《明史·刑法志一》:“二死之外有陵遲,以處大逆不道諸罪者。”參閱清·錢大昕《十駕齋養新録·凌遲》。

凌遲

(據清刊《金山縣保甲章程》摹繪)

凌迟【同义】总目录

凌迟剐

凌迟

剐刑。《宋史·刑法志》:“~者,先断其支体,乃抉其吭,当时之极法也。”

衰退

阑 衰败 销缩 萎缩 萎靡 凌迟 萧条

国力衰退:衰耗

事物发展过程中的衰减阶段:低谷

事物发展到极点则开始衰退:月满则亏 月满必亏 月盈则食

基本物质随时间的推移而衰退:老化

下降,衰退:减衰

衰退减弱:衰损

逐渐衰退:颓侵

长时间不衰退:经久不衰

(政治、经济、文化等情况衰弱退步:衰退)

折磨

折(折挫;折掇;折堕;折蹬;折腾) 磨(磨折;磨难;磨勒;磨灭;磨障;磨砻;挫磨;琢磨;磋磨;好事多~) 钝(钝置) 禁加禁害 陵迟 凌迟 淩持 鞭挞 刁虐 着莫 著抹 著莫 着末 揉搓 揉砑 啃啮 啮食 啮啃 啃啮 打熬 傒幸 僝僽 波查 波吒 顿摔 炙煿 摧靡 烝熬 收拾 煎铄 相煎 熬煎 爊煎

折磨,使受苦:禁

折挫,折磨:顿捽

不好的天气把人折磨:雨僝云僽

用各种手段加以折磨:掴打挝揉

摧残,折磨:折到 折倒

严酷的折磨、迫害:雪压

(使肉体上、精神上受痛苦:折磨)

另见:摧残 虐待 精神1 身体

施于身体的酷刑

将犯人从腰部斩为两截:斩(腰斩;要斩)断脊

割肉离骨:剐(剐割) 凌迟

碎解肢体:寸磔

细细切割人体:碎割凌迟 碎剐凌迟

分解身体:支解 肢解 枝解 体解 脔解 解体

肢解肢体:大卸八块 大切八块

断裂四肢﹑分解骨节的酷刑:节解

将人剁成肉酱:醢(脯醢) 菹(菹醢)

用车裂肢体:磔(磔裂;辜磔) ![]() (

(![]() 刑;

刑;![]() 身;

身;![]() 裂;

裂;![]() 磔;

磔;![]() 药;

药;![]() 脔;车

脔;车![]() ;烹~) 车裂 五马分尸 五牛分尸 车裂分尸

;烹~) 车裂 五马分尸 五牛分尸 车裂分尸

将尸体分裂:分尸

割肉离骨,断肢体,然后割断咽喉:磔刑

毁坏形体:残刐

衰败1

破 微(倾微) 疲(疲弊;疲敝)敝(凋敝;衰敝;颓敝) 销 废(废弛) 陵(陵颓;陵迟;陵替)落(沦落;跌落;寥落;蹇落;破落;坠落) 零替 雕零 衰惫 衰替 衰弊 衰废 衰![]() 衰薄 倾颓 替坏 颓败 颓毁 颓落 颓靡 凋耗 凋衰 凋歇 凋惨 凋坠 泛败 窳败 堕败 堕颓 休废 阤废 委绝 凌迟 凌替 凌夷 蹶衂 漂沦 漂坠 雕弊 窳弱 讹替 甑堕(功名~) 坏败

衰薄 倾颓 替坏 颓败 颓毁 颓落 颓靡 凋耗 凋衰 凋歇 凋惨 凋坠 泛败 窳败 堕败 堕颓 休废 阤废 委绝 凌迟 凌替 凌夷 蹶衂 漂沦 漂坠 雕弊 窳弱 讹替 甑堕(功名~) 坏败

衰败之气:衰气

事物衰败:凋零 零落 萧条 萧瑟萧槭

人民穷困,国家财富也消耗完了:民穷财尽

人民生活困苦,社会经济衰败:民生凋敝民物凋敝 民生雕敝

战后民生凋敝:疮痍(满目~)

社会某些方面出现了严重的衰败现象:百花凋零

家道衰败:破落 破败 摧敝 翦弊

各行各业都衰败,不景气:百业凋敝 百业凋零

衰败,破败:凋败

破落衰败:破败

窘困衰败:窘败

贫困衰败:困耗

贫穷衰败:贫落 贫破 贫敝

疲敝,衰败:疲罢

艰难衰败:难晦

沦落,衰败:沦陷

没落衰败:沦败 沦敝 沦破 湮微

缺漏衰败:缺微

摧折,衰败:摧颓

废置,衰败:堙陵 堙沦 堙替

残缺衰败:残败 颓落

凋零衰败:凋败

迷乱衰败:迷败

衰败,不兴旺:替(替夷) 微(微谢;凋微;式微;衰微;销微) 衰悴 衰瘁 萧条 销铄 沦剥 沦忽

衰败变化:凋换 凋渝 凋变

衰败的趋势:颓势

逐渐衰败:颓侵

衰败,趋向灭亡:没落 沦昧

极衰败:极弊

衰败的样子:飘零 飕飗 飕飕 飒焉

(事物衰落败坏:衰败)

凌迟líng chí

❶古代酷刑。先断四肢,再割咽喉。《宋史·刑法志》:“~~者,先断其支体,乃抉其吭,当时之极法也。”也作“陵迟”。《辽史·耶律牒蜡传》:“牒蜡不降,~~而死。”

凌迟

又称“陵迟”、“剐”。中国古代最残酷的一种死刑。陵迟,原意指山陵的斜坡逐渐地低下去,转用于执行死刑时把被杀者的肉一块一块地割下,使其慢慢地死去,以加重死者的痛苦。最早见于五代,宋代时有较多的实施。作为正式刑名,始于辽代。《辽史·刑法志》:“死刑有绞、斩、凌迟之属”。元、明、清三朝均袭用此制。历代行刑方法不尽相同,一般是切八刀,先切头面,次切手足,其次胸腹,最后枭首。主要适用于十恶中的谋反、谋大逆、恶逆等罪。清光绪三十一年(1905)被废除。

凌迟

又作“陵迟”。俗称“剐刑”。中国古代一种最残酷的死刑。历代行刑之法,各有不同。《宋史·刑法志》:“凌迟者,先断其肢体,乃抉(割断)其吭(咽喉),当时之极法也”。明王明德《读律佩觿》: “其法乃寸而磔之,必至体无余脔,然后为之割其势,女则幽其闭,出其脏腑,以毕其命,支分节解,葅其骨而后已”。凌迟始于五代,但不在法定五刑之内。正式作为刑名,则始于近代。《辽史,刑法志》:“死刑有绞、斩、凌迟之属”。明、清两代相沿此制,但不列入五刑图,常用以处罚犯有谋反、大逆及逆伦等罪的人。

凌迟

刑罚名。即将人割成碎块处死的刑罚。《宋史·刑法志》: “凌迟者,先断其支体,乃抉其吭,当时之极法也。”抉,割断; 吭,咽喉,始于五代十国时期,此后历代皆有此刑。多用于谋反等大逆罪。

凌迟

中国古代最为残酷的死刑之一。又称“生剐”、“脔割”等,俗称“千刀万剐”。作为法外之刑,唐末、五代即已出现。宋仁宗时,因荆湖地区有杀人祭鬼之事发生,仁宗下令将首犯凌迟处死。南宋 《庆元条法事类》“中已将凌迟与斩、绞同列为死刑。据《宋史·刑法志》:凌迟者,先断其支体,乃抉其吭,当时之极法也。”辽代正式将凌迟列为死刑之一,成为法定死刑方式之一。元、明、清三代皆沿袭。凌迟之本意指丘陵地势,由低渐高,转用于死刑的执行,行刑者力图使受刑者受尽折磨、摧残后慢慢死去。故又作“陵迟”。《读律佩觿》:“陵迟者,其法乃寸而磔之,必至体无余脔,然后为之割其势,女则幽其闭,出其脏腑,以毕其命,支分节解,菹其骨而后已。”相传又有“八刀之法”,用小刀先剐头、脸,其次断手足,再次剖胸腹,最后枭首。具体行刑方式,各代有所不同。但都是用于十恶中的反、逆等大罪。

凌迟

又称“陵迟”。俗称“剐刑”。中国封建社会最残酷的死刑。“陵迟”取丘陵之势渐慢之意,转用于执行死刑时使被杀者缓慢死去以加深其痛苦。《宋史·刑法志》:“凌迟者先断其支(肢)体,乃抉(割断)其吭(咽喉),当时之极法也。”沈家本《刑律分考》引明王明德《读律佩觿》:“凌迟之法乃寸而磔之,必至体无余脔,然后为之割其势,女则幽其闭,出其脏腑,以毕其命,支分节解,葅其骨而后已。”作为法外刑,始于五代。宋仁宗以后作为常用刑,辽始列为正式刑名。《辽史·刑法志》:“死刑有绞、斩、凌迟之属。”元、明、清律均作为法定刑使用。

凌迟ling chi

(in imperial times)the punishment of dismemberment and the lingering death (for heinous crimes)

- 信贷存款是什么意思

- 信贷审批是什么意思

- 信贷审计是什么意思

- 信贷差额是什么意思

- 信贷市场是什么意思

- 信贷帐是什么意思

- 信贷平衡是什么意思

- 信贷性租赁是什么意思

- 信贷所是什么意思

- 信贷手段是什么意思

- 信贷扩大是什么意思

- 信贷扩张是什么意思

- 信贷承诺是什么意思

- 信贷报告是什么意思

- 信贷担保是什么意思

- 信贷损失是什么意思

- 信贷控制是什么意思

- 信贷援助是什么意思

- 信贷支持是什么意思

- 信贷收支平衡是什么意思

- 信贷收支统计是什么意思

- 信贷政策是什么意思

- 信贷政策管理是什么意思

- 信贷方针是什么意思

- 信贷服务合作社是什么意思

- 信贷机会均等法是什么意思

- 信贷机制是什么意思

- 信贷机构是什么意思

- 信贷杠杆是什么意思

- 信贷条件是什么意思

- 信贷法是什么意思

- 信贷法律制度是什么意思

- 信贷消费是什么意思

- 信贷申请单是什么意思

- 信贷监督是什么意思

- 信贷票据是什么意思

- 信贷租赁是什么意思

- 信贷管制是什么意思

- 信贷管理是什么意思

- 信贷管理法律制度是什么意思

- 信贷紧缩是什么意思

- 信贷组织是什么意思

- 信贷结构是什么意思

- 信贷结算是什么意思

- 信贷结算业务是什么意思

- 信贷结算凭证是什么意思

- 信贷统计是什么意思

- 信贷统计报表是什么意思

- 信贷统计旬报是什么意思

- 信贷统计月报是什么意思

- 信贷能力是什么意思

- 信贷规模是什么意思

- 信贷规模管理是什么意思

- 信贷计划是什么意思

- 信贷计划执行情况审计是什么意思

- 信贷计划指标体系是什么意思

- 信贷计划无用论是什么意思

- 信贷计划有用论是什么意思

- 信贷计划稽核是什么意思

- 信贷计划结构是什么意思