冠瘿瘤形成机制mechanisms of crown gall formation

根癌土壤杆菌侵染双子叶植物形成冠瘿瘤的生理生化和遗传调控特征。根癌土壤杆菌侵染双子叶植物和诱导冠瘿瘤需要特定的生理条件并发生病原菌基因向寄主植物细胞转移和在寄主细胞基因组中的整合。

冠瘿瘤特征 受寄主和病原物相互作用的影响,特征表现在形态、生理生化和遗传等方面。

形态特征 受Ti-质粒基因和寄主植物的特性决定,主要表现在形态和分化程度上。

形态 形态变化较大,根据表面光滑和粗糙程度不同,分为光滑型和粗糙型。

分化程度 肿瘤组织的分化程度不同。有的不能分化; 有的能分化成丛生芽。能产生丛生芽,但难以形成主茎的瘤称为畸胎瘤(taratoma)。

生理生化特征 冠瘿瘤细胞的重要生理生化特征是合成特殊生化产物——冠瘿碱(opens)的能力和产生足以使细胞自发生长的内源素(吲哚乙酸和细胞分裂素)。

合成内源激素 肿瘤组织合成生长素和细胞分裂素的能力有明显增强。冠瘿瘤细胞能在不含激素(吲哚乙酸和细胞分裂素)的无菌培养基上不断增殖。

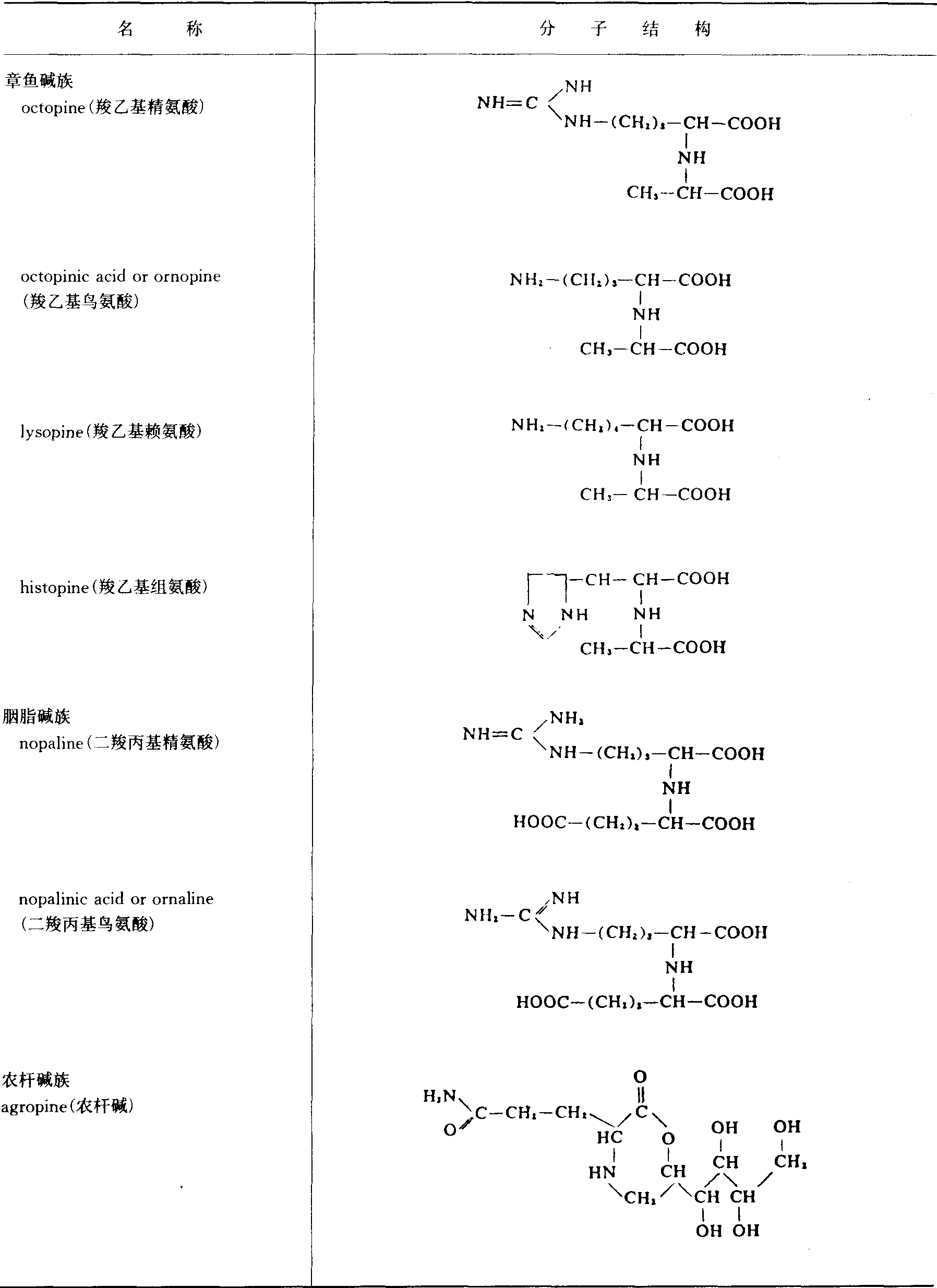

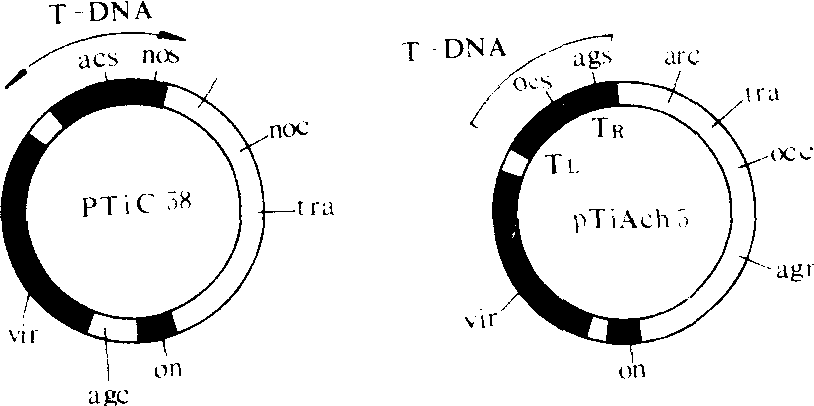

合成冠瘿碱 冠瘿碱是冠瘿瘤组织中特有的生化物质,化学上为一类精氨酸衍生物,已发现的种类见下表。

遗传特征 细胞染色体中具有来自病菌Ti-质粒上的DNA片段,其中包括编码激素的基因和合成冠瘿碱的基因。由于根癌土壤杆菌Ti-质粒基因向植物基因组转移和整合的特性而被称为“天然遗传工程师”。研究其机制可以了解原核生物DNA在真核生物中表达的规律,病菌中转移性诱发肿瘤质粒(Ti-质粒)已成功地改造成植物基因工程载体。

编码激素基因 至少有3种,芽性肿瘤基因(tms)控制生长素的合成; 根性肿瘤基因(tmr)控制细胞分裂素的合成; 大肿瘤基因(tmL)控制肿瘤的大小,也涉及激素的合成。

合成冠瘿碱的基因 研究清楚的有章鱼碱合成酶基因(OCS)和胭脂碱合成酶基因(NOS)。

冠瘿瘤诱导因子 根癌土壤杆菌侵染双子叶植物并诱发冠瘿瘤的过程,涉及一系列物理、化学和遗传因子。

物理因子 主要是创伤作用,包括暴露吸附位点,利于病菌定殖和促进病菌DNA的转移。

吸附位点 是病菌侵染必需的,其活性组分是细胞壁多糖中非甲基化聚半乳糖醛酸。在双子叶植物中这 一组分的含量比单子叶植物高4~5倍。参与吸附的细菌组分是β-1,2葡聚糖等物质。

病菌定殖 创伤汁液中所含营养物质是初步吸附的细菌群体增长和定殖必需的,同时有刺激细菌纤毛形成的作用。

促进Ti-质粒中有关DNA片段的转移 细菌纤毛的形成对细菌细胞间和细菌与植物细胞间的DNA转移都有作用。植物伤口中释放的水溶性酚类化合物和多种胞壁多糖组分有诱导病菌Vir区基因表达的作用。

若干种冠瘿碱的分子结构

(续)

化学因子 重要的化学因子有冠瘿碱和植物激素。

冠瘿碱 是病菌基因在寄主细胞中表达的产物。能诱导寄主合成某种冠瘿碱的菌系也能利用这些冠瘿碱作为唯一碳源和氮源。冠瘿碱对肿瘤细胞中T-DNA的转录有促进作用,与肿瘤诱导与质粒转移也有一定关系。

植物激素 主要是生长素和细胞分裂素。根癌土壤杆菌在人工培养条件下可以产生上述两种激素。转化植物中,由于Ti-质粒上有关激素基因的导入,而使激素水平明显增加。主要表现: ❶肿瘤组织中激素含量增加。

❷激素保护素增加。

❸IAA共轭体增加。激素的作用: ❶与肿瘤发生和形态有关,产生IAA量大的菌株致病力强。

❷与寄主范围有关,影响寄主范围的激素是细胞激动素。

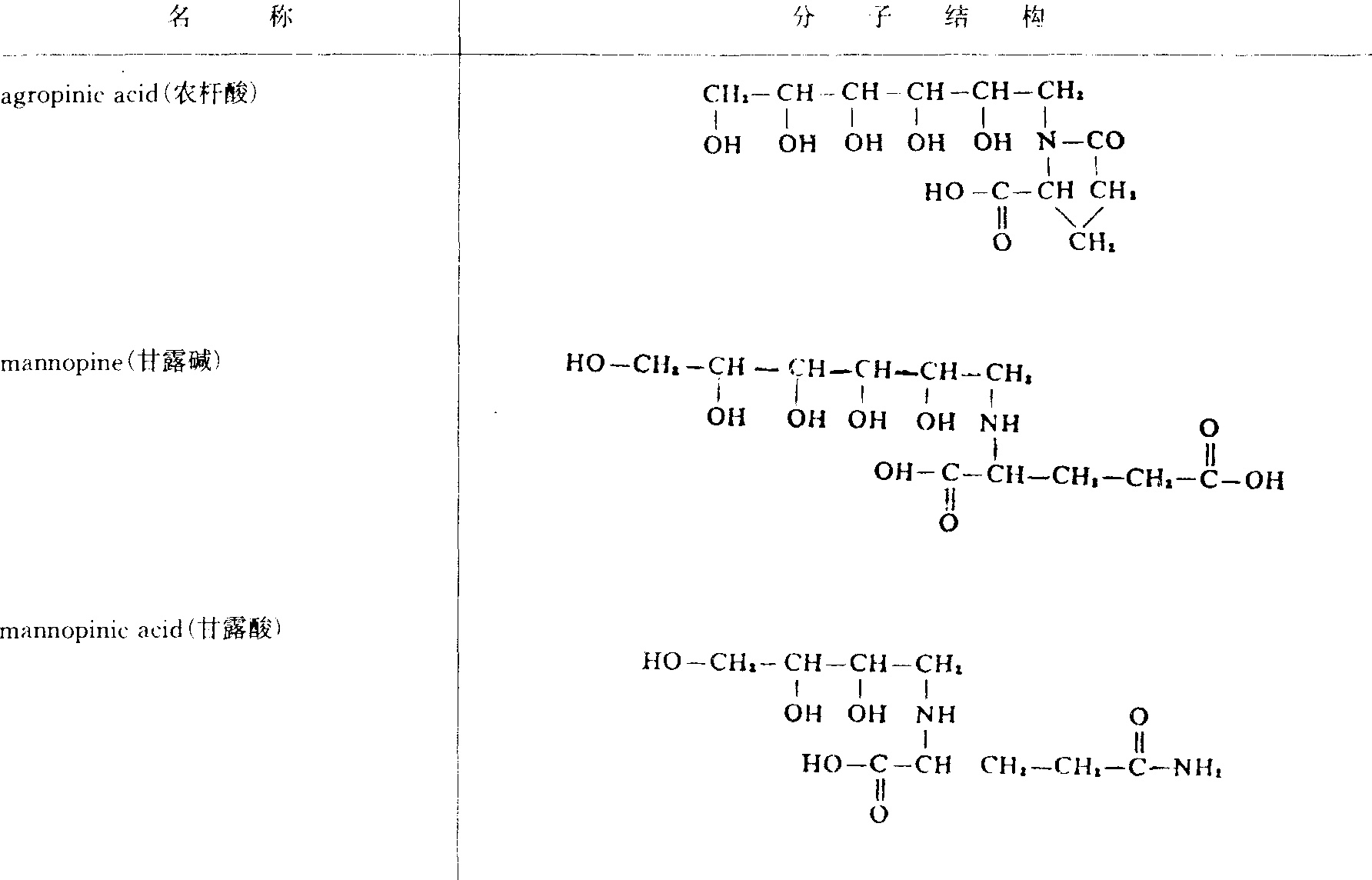

遗传因子 影响肿瘤发生的遗传因子包括Ti-质粒和染色体基因组的有关基因(图1)。

Ti-质粒 是根瘤土壤杆菌诱发肿瘤的染色体外遗传因子,大质粒,分子量达90~150 × 106,含15~23万碱基对(bp)。Ti-质粒上与致瘤有关的基因主要分布在T区片段和Vir区片段上。T区片段又称T-DNA,中Ti-质粒上转移并整合到寄上细胞染色体上的 一段序列,长度约23kb(千碱基对)。T区中有控制肿瘤形态和编码冠瘿碱合成酶的基因。T-DNA两端25bp长的同向重复序列称为边界序列(border se-quence),与T-DNA的转移和整合到植物核基因组的过程有关。Vir区是Ti-质粒中T-DNA以外与诱发肿瘤有关的区域,长度约35kb,包括8个操纵子(VirA,VirG,VirB,VirC,VirD,VirE,VirH和VirF)。这些基因虽不转入植物,但对病菌的致病性是重要的。VirA和VirG的蛋白质是双组分调控系统的两个成分。VirD与T-DNA的早期加工有关。VirC与VirD的共同作用促使T区形成和T-DNA的转移频率。VirE编码一种单股DNA的结合蛋白,与T-DNA发生有关。VirB编码的许多蛋白质产物与细胞膜特性有关,如形成T-DNA通道,具有ATP酶活性和自动磷酸化作用等。VirH和VirF是在章鱼碱型质粒中鉴定出来的,其功能尚未充分研究。

图1 Ti质粒DNA分子的基因图

1. 胭脂碱Ti质粒; 2. 章鱼碱Ti质粒acs:农杆菌素碱基因 agc:农杆菌素碱分解代谢基因ags: 农杆碱合成基因 agr: 农杆碱分解代谢基因arc:精氨酸分解代谢基因 noc:胭脂碱分解代谢基因nos:月 胭脂碱合成酶基因 ocs: 章鱼碱合成酶基因occ: 章鱼碱分解代谢基因 tmr: 根性肿瘤基因 tml=大肿瘤基因 tms: 芽性肿瘤基因 tra: 质粒转移基因 ori: 复制起点 vir: 毒性区,包括数个致瘤基因TR: T-DNA的右臂 TL : T-DNA的左臂

染色体基因 已鉴定出10多个基因,其中三个位点(chvA,chvB,exoC)与吸附有关。这些位点突变,由于影响吸附使病菌丧失毒性。chvA编码的蛋白质是把β-1,2-葡聚糖运送至胞外质所必需的。chvB编码的235×1000的蛋白质结合到膜上后,能将β-1,2-葡聚糖转化为环状结构。exoC编码的酶可以把葡聚糖-6-磷酸转化为葡聚糖-1-磷酸,是合成纤维素和β-1,2-葡聚糖所必需的。由于β- 1,2-葡聚糖具有多态性,可能还有一些其他因子参与细胞的吸附。

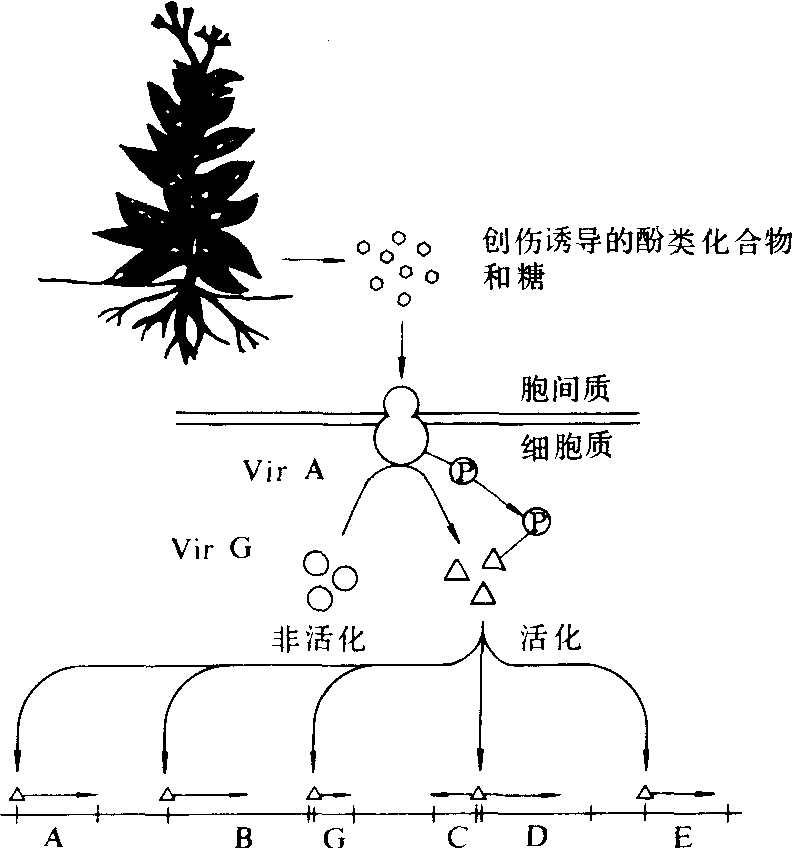

基因调控 根据蛋白质同源性研究,根癌土壤杆菌的基因调控机制是与许多双组分调控系统 一致的。第 一个蛋白质能感受特殊的环境信号,然后再把信息传递给第二个蛋白质,接着使一连串对环境敏感的基因活化(图2)。

VirA和VirG的调控 VirA蛋白是跨膜蛋白,两个亲水区把蛋白质的N末端与细胞质膜联系并有一个区域凸出到胞质中C末端留在细胞质内。VirA蛋白与植物的分子信号互作,通过自动磷酸化作用而受到活化。VirA蛋白中磷酸化的组氨酸磷酸基团再直接传递给VirG蛋白,使磷-VirG信号逐步增强。磷酸盐的转移作用发生很快,将磷-VirA蛋白与VirG蛋白混合在一起5秒钟即出现磷-VirG蛋白。在VirG蛋白中被磷酸化的是天冬氨酸。

VirG蛋 白对“Vir盒”的调控 “Vir盒”(Vir-box)是VirG蛋白识别的含12bp的保守序列,位于每一个Vir基因的上游。用跟踪技术证明在“Vir盒”的两股链上都覆盖有VirG蛋白。VirG蛋白磷酸化的增强对“Vir盒”的亲和性以及结合前对RNA聚合酶转录活性有影响。

“Vir区”对“T区”的调控 Vir区基因中有两个毒性位点D1和D2与T-DNA的加工有关,它们分别编码一种DNA局部异构酶和对T-DNA边界顺序有识别作用的核酸内切酶。因此,由Vir区基因的诱导,在边界重复顺序中形成特异性开裂点,产生包括或不包括T-DNA在内的含边界顺序的分子,实现T-DNA的转化。T-DNA进入植物的形式有可能是单股T-DNA。

图2 VirA和VirG蛋白的相互作用及与“Vir盒”相互作用的模式

(引自Nester,E.W.1991)

- 蠡县志是什么意思

- 蠡县教案是什么意思

- 蠡县续志是什么意思

- 蠡园是什么意思

- 蠡园是什么意思

- 蠡园是什么意思

- 蠡园乡是什么意思

- 蠡沟是什么意思

- 蠡泽湖是什么意思

- 蠡测是什么意思

- 蠡海集是什么意思

- 蠡湖是什么意思

- 蠡湖宾馆是什么意思

- 蠢是什么意思

- 蠢是什么意思

- 蠢人抱蛇的寓言故事是什么意思

- 蠢子医是什么意思

- 蠢子医是什么意思

- 蠢子医四卷 清 龙之章是什么意思

- 蠢尔蛮荆,大邦为仇是什么意思

- 蠢笨是什么意思

- 蠢笨是什么意思

- 蠢笨 灵巧是什么意思

- 蠢蠢欲动是什么意思

- 蠢蠢欲动是什么意思

- 蠮螉是什么意思

- 蠮螉是什么意思

- 蠮螉是什么意思

- 蠰是什么意思

- 蠰是什么意思

- 蠲是什么意思

- 蠲体祈祷是什么意思

- 蠲免是什么意思

- 蠲哮片是什么意思

- 蠲毒饮是什么意思

- 蠲痛丸是什么意思

- 蠲痛乳香丸是什么意思

- 蠲痛无忧散是什么意思

- 蠲痛无忧散是什么意思

- 蠲痛汤是什么意思

- 蠲痛活络丹是什么意思

- 蠲痹汤是什么意思

- 蠲痹汤是什么意思

- 蠲痹汤是什么意思

- 蠲风饮子是什么意思

- 蠲饮万灵汤是什么意思

- 蠲饮丸是什么意思

- 蠲饮枳实丸是什么意思

- 蠵龟是什么意思

- 蠵龟筒是什么意思

- 蠵龟筒是什么意思

- 蠵龟筒是什么意思

- 蠵龟肉是什么意思

- 蠵龟肉是什么意思

- 蠵龟胆是什么意思

- 蠵龟胆是什么意思

- 蠵龟血是什么意思

- 蠵龟血是什么意思

- 蠹书虫是什么意思

- 蠹众木折是什么意思