农用动力agricultural power

农业作业中应用的动力。

发展简史 按历史发展顺序,农用动力可分为人力、畜力和机械动力三类。它们迄今同时并存。

人类在原始时期以植物采集、动物渔猎为生,全凭自身体力。畜耕的最早证据见于西亚美索不达米亚乌尔皇陵(Royal Cemetry at Ur,Mesopotamia)出土的公元前3500年的苏马尔古印(archaic Sumerianseal)上的牛拉犁图案,距当地牛被驯为家畜已两千多年。中国畜耕起源有早晚两种推断: 早的认为始自公元前13世纪前后的殷代武丁到帝乙期间, 因甲骨文中有演变为“犁”字的字形, 《诗经》、《论语》提及古代的耦耕。学者据此提出由耦耕经人拉犁向牛耕的推想, 从间歇动作的耦耕发展为连续向前运动的人耕和牛耕; 较晚的认为始自公元前8~前3世纪的春秋战国时期, 最初马耕可能先于牛耕,当时马耕牛耕并用,以后牛逐渐成为主要耕畜, 而较普遍推广则在公元前2世纪的西汉, 当时搜粟都尉(农官)赵过起了历史性的推动作用。

役畜作为农用动力,其地域分布迄今仍远广于机械动力。马、牛、骡主要用于牵引作业;驴和骆驼主要用于驮载,但也有用于耕作。亚洲、非洲东部和撒哈拉以南、南欧和南美多用牛;马在北美、北欧、中欧和苏联曾广泛应用;骡用于近东和地中海山区;驴是继牛、马之后被人类早期驯化的役畜,东非、地中海四周和西印度应用较普遍;骆驼用于从西非到中国西部的沙漠和北部干旱地区。此外,牦牛为中国青藏高寒地区的主要役畜,并在中亚使用。农业发展史表明,役畜的应用是农业劳动生产率发展的重要原因之一。到19世纪末,欧美的马拉农机具已发展到相当完备的程度,为以后机械动力配用农机具的发展准备了条件。

机械动力能来源于风能、水能或燃料。风力、水力自然能源的利用仅是物理机械能的传递,而燃烧能源则需通过热能——机械能转换。后一类动力机械的发明发展仅200年历史,而对农业生产却起着革命性影响。

利用水能作为提水灌溉的动力,中国大约在7世纪前就使用筒车,唐代陈廷章的《水轮赋》对筒车的运转有详细描述。当时的简车又称水机,现在甘肃称为天车。水力用于加工,西汉末桓谭在其《新论》中描述水碓“役水而舂,其利百倍”。杜诗于东汉初作水排,进一步用水轮为动力鼓风化铁。元代王祯《农书》的农器图谱中列举利用水力的提水加工机组10多项。巴比伦和埃及在古代亦利用水流驱动水轮进行灌溉和加工。欧洲在4世纪时,已有3千瓦的水轮出现,主要用于磨坊加工。从16世纪起水轮成为西欧工业化准备基础的最重要的原动力。18世纪法国最大水轮的功率约为56千瓦,到19世纪中叶已超过100千瓦,大于当时蒸汽机的功率。现代在中国丘陵山区仍使用有小型水力发电装置。

风能在中国应用于农业生产,见于17世纪明末宋应星著的《天工开物》,记载当时江苏扬州一带已经普遍用风轮(风车)驱动龙骨水车。波斯在公元前2世纪用竖轴风车直接转动石磨。中东在11世纪已广泛应用风车,13世纪由十字军传入欧洲。荷兰于14世纪起对风车的设计制造有很大改进,单座风车功率达35千瓦,用于排水和磨粉。此后陆续发展成为油坊、纸坊、锯坊的动力,19世纪中叶发展到9000座。美国于19世纪中叶起在农村曾建起600万座小风车,其中多片式风车占多数,用于提水供家庭和畜禽饲养,单座功率约0.5千瓦,后期螺桨式风车用于发电,功率约1千瓦。从20世纪40年代起,随着农村电气化的发展,风车逐步减少,但偏僻地区仍在使用,到70年代估计有15万台。

机械动力利用矿物燃料和电力作能源,可以提供使用方便可靠而功率更大的动力。蒸汽机在少数国家工业化过程中曾一度用于脱粒、提水和犁耕(称蒸汽犁,当时尚未出现“拖拉机”一词),但在19世纪末即被新出现的内燃机所取代。20世纪20年代起在工业化国家中,汽车、拖拉机和电力网在农村中开始普及,内燃机和电动机几乎全部代替了人和役畜在农业生产中纯机械性的耗能劳动,改变了几千年传统的农业生产方式。

由于矿物燃料资源有限,而且污染环境严重,目前人们日益重视风力、水力等自然能源的研究和开发。

工作对象 按照动力对工作对象施力的作用性质,主要有三类:❶土壤和土地的整理加工。进行犁耙中耕培土等常规作业、荒地开垦和林地草场更新时,动力主要消耗于土壤的切割、翻动和破碎。以耕翻中、重壤土,耕深25厘米为例,每亩土壤加工量达220吨,纯耗功2.5千瓦小时(容重取1.32,犁耕比阻取5.5牛/厘米2),实际功耗将2倍于此值。农田基本建设,包括土地平整、沟渠埂埝开筑、暗沟施工等,动力主要耗用于土方的开挖、搬移和整理。

❷物料输送。农业生产过程中投入的物料和产物往返于各作业现场(秧田苗圃、大田、脱谷场、饲养场等)、各储存点之间的田间运输量,在以人畜力为主的情况下,其用工量往往占生产全过程总用工量的一半。农业的非田间运输往往也使用同一农用动力。水为作物生长和禽畜饲养所必需,除利用自然条件外,需用动力输送补给;低洼地区的过多积水又需动力提升外排。水的灌排是农业生产中耗能主项之一。

❸产品的收集处理。机械动力的应用有多种形式,最广泛应用的是切割,包括谷类、牧草及经济作物的收割和切碎,剪毛,森林采伐等;块根块茎的收获采用掘取辅以切割;滚轧用于果穗摘取和苞叶剥离;振动用于果品收获和分离清选;挑拨用于谷类捡扶和牧草摊集;压捆压制用于牧草收获;冲击和摩擦用于脱粒和砻碾;真空用于收取。此外物料在作业中的转移采用螺旋输送、带式输送等不同形式。随着动力和机具的发展,田间联合作业应用日趋广泛。

效能比较 人和役畜都凭肌肉作功,其力量、耐力、运动形式和速度都有限。

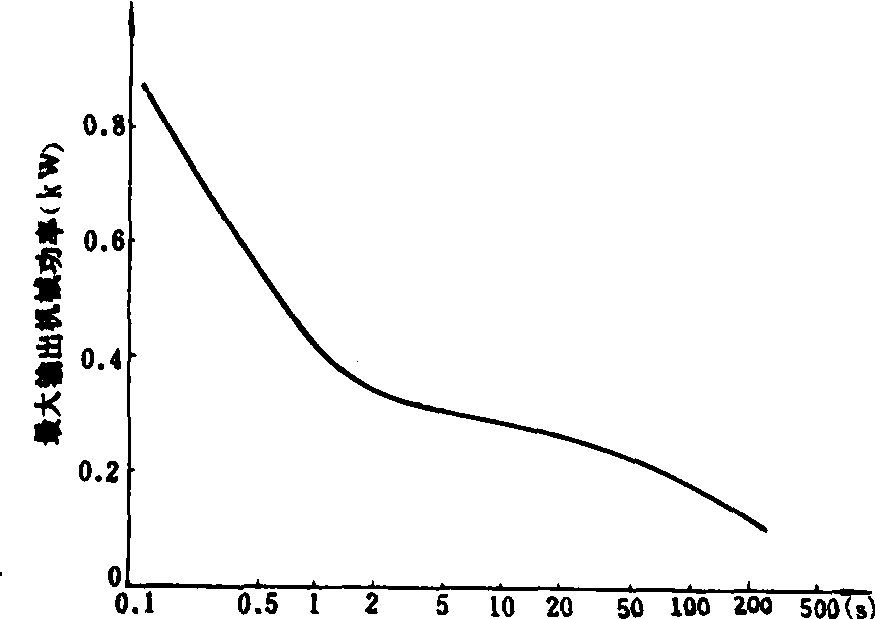

人以自身体力作为动力,功率很小。成人工作功率一般为60~100瓦;力和速度变化,可从50牛和1.1米/秒(摇转曲柄)到630牛和0.15米/秒(踏提水桶)。因身体姿态、用力方向和劳动习惯不同,肢体不同部分能施力情况亦不同。如单足踏力约为体重的60~70%;前进方向肩拉力为10~18%。坐姿用手操纵拉杆,设计时取用拉推力的上限,前后方向为200牛,在体前的左右方向为80牛;站姿操纵可取上限,向前为600牛,向后为540牛。成年妇女的力约为成年男子的2/3。人一生中以25~35岁时力最大。人体能发挥的效能(相当于最大机械功率)随其能持续时间的延长而急剧下降(图)。无论是耗功作业或机具操作,其用力大小、方向、速度和频率要适合人体运动特性。

役畜中普遍使用的是马和牛,其作功的表现形式为挽力。马的功率一般接近0.8千瓦,短时短距工作可超过1.5千瓦。马的工作速度为0.9~1.3米/秒,最大挽力可达其体重的75%,中国蒙古马体重约300千克,三河马约400千克,实用役畜则远小于此值。役级划分方法之一是:每天工作行程如定为20~25千

人体输出最大机械功率和持续时间的关系

米,挽力为体重10%的为轻役,15%的为中役,20%的为重役。如日行程超过或低于20~25千米,则役级相应调高或调低。公路运输,拖2吨胶轮车需400~600牛挽力。犁耕常需多头并套使用,平均每头能产生的牵引力随头数增加而递减。马的驮载能力一般不超过体重的1/3。役牛的最大挽力相当于体重50~70%,经常挽力约为15~20%。使役量的分级方法之一是:以每100千克的体重计算,挽力与日工作行程的乘积为3 000牛·千米以上属于重役;2000~3000牛·千米属中役;1 000~2 000牛·千米属轻役。机械动力之所以会改变农业生产面貌,是因为它提供了人畜力不能比拟的功率和性能。

- 宝兴县是什么意思

- 宝兴县狮子王雕刻工艺厂是什么意思

- 宝兴县(穆坪镇)是什么意思

- 宝兴河是什么意思

- 宝典是什么意思

- 宝冠是什么意思

- 宝冠寺是什么意思

- 宝刀是什么意思

- 宝刀不老是什么意思

- 宝刀世载是什么意思

- 宝刀和口笛是什么意思

- 宝刀未老是什么意思

- 宝刀未老;老当益壮是什么意思

- 宝刀歌是什么意思

- 宝刀藏鞘里,日久也生锈是什么意思

- 宝刀虽利,不动文士之心;骏马虽良,不中农夫之用是什么意思

- 宝刀赋是什么意思

- 宝刀赠是什么意思

- 宝刀铭是什么意思

- 宝刀鱼是什么意思

- 宝刀,宝剑是什么意思

- 宝制堂集是什么意思

- 宝券是什么意思

- 宝刹是什么意思

- 宝刹千间穷土木,残碑一片失辽金。是什么意思

- 宝刹寺是什么意思

- 宝刻丛编是什么意思

- 宝刻类编是什么意思

- 宝前两溪志略是什么意思

- 宝剑是什么意思

- 宝剑付与烈士,红粉赠与佳人是什么意思

- 宝剑削铁如泥,极为锋利是什么意思

- 宝剑卖与烈士,红粉赠与佳人是什么意思

- 宝剑埋光是什么意思

- 宝剑埋光剑沉丰狱是什么意思

- 宝剑存楚是什么意思

- 宝剑山是什么意思

- 宝剑必付烈士,奇方必须良医是什么意思

- 宝剑必付烈士, 奇方必须良医。是什么意思

- 宝剑折了不改钢,月亮缺了不改光是什么意思

- 宝剑沉埋是什么意思

- 宝剑的光芒是什么意思

- 宝剑的精气是什么意思

- 宝剑篇是什么意思

- 宝剑脱与烈士,红粉赠与佳人是什么意思

- 宝剑记是什么意思

- 宝剑赋予烈士,红粉赐与佳人是什么意思

- 宝剑赠与烈士,红粉赠与佳人是什么意思

- 宝剑赠与烈士,红粉赠与佳人。是什么意思

- 宝剑赠与烈士,红粉送与佳人是什么意思

- 宝剑赠烈士是什么意思

- 宝剑金钗是什么意思

- 宝剑锋从磨炼出,梅花香从苦寒来是什么意思

- 宝剑锋从磨砺出是什么意思

- 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来是什么意思

- 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。是什么意思

- 宝勒是什么意思

- 宝北油田是什么意思

- 宝匣是什么意思

- 宝华公园是什么意思