农业气候资源利用nongye qihou ziyuan liyongutilization of agroclimatic resources

根据地区农业气候资源合理布局和安排农业生产。包括找出农业生产对气候资源和条件的要求和反应,并按两者配合程度进行农业气候区划,对地区气候作出农业评价,合理利用等方面。合理利用农业气候资源,可以充分发挥地区农业气候资源优势,减少气象灾害,保持生态平衡和因地制宜地发展农业生产。

正确评价地区农业气候资源:一是对光、热、水等气候因子进行综合评价。如西藏定日地区(喜马拉雅山北麓)太阳年总辐射量高达829千焦/厘米2,但大于10℃日数不足两个月,农作物很难完成其全生育过程,用太阳辐射值计算的生产潜力则无实际意义。一是结合生产条件的发展来进行评价。例如,随着早熟耐寒新品种推广应用,以及其它措施的改进,大大地扩大了作物的种植区域,农业气候资源的利用率相应提高。合理利用农业气候资源的途径有:❶根据多种农业气候资源类型,合理进行农业布局;

❷根据农业气候相似原理,进行引种;

❸根据农业气候条件,调整种植制度,发展多种经营等。

中国幅员辽阔,地形复杂,气候多样,具有多种农业气候类型。热带、亚热带、温带地区,山地、平原等各种农业气候资源齐全。东北平原、黄淮海平原,黄土高原、云贵高原、青藏高原,蒙新干旱地区和亚热带、热带地区的农业气候资源利用各具特点。

(郑剑非)

东北平原 东北平原包括松辽平原和三江平原。属中温带,是湿润、半湿润和半干旱气候区。其气候特点:冬季严寒,多年平均温度低,生长季短,但日照充足,雨热同季,对农业生产有利,为一年一熟制农业区(见彩图57~60)。

农业气候资源特点 日平均气温≥10℃期间的活动积温2200~3770℃,无霜冻期120~160天以上,最热月平均气温22~24℃,年降水量东部多于西部,南部多于北部,变化在400~750毫米之间,其中80%以上集中在作物生长季(5~9月)。齐齐哈尔—哈尔滨—长岭-双辽-线以东地区,年干燥度1.49以下,为湿润和半湿润气候区; 以西为半干旱气候区,年干燥度大于1.50。全区大部分地区年总辐射量419~544千焦/厘米2,年日照时数2400~3000小时,作物生长季日照时数为1100~1400小时,日照百分率在50%~60%以上。作物生长季(5~9月)的总辐射量为239~293千焦/厘米2,其中光合有效辐射117~142千焦/厘米2。全年日平均风速大于5米/秒的日数达80天以上,多集中在春季。主要不利气候条件是冷害(见东北冷害),西部易旱,东部易涝(见洪涝灾害)。

资源利用不合理之处,主要是:❶农、林、牧结构不合理,引起了生态环境的恶化。松辽平原的耕地、林地和牧地之比为48:1:2.7,森林覆被率低,草原沙化、碱化。三江平原农、林、牧用地分别为29%、37%、1.7%。自开发以来,由于森林覆被率的降低干旱发生较频繁。

❷农作物及其品种布局不合理,西部易旱区由于扩种玉米而挤了抗旱耐旱作物(谷子、高粱),限制了抗旱优势的发挥;北部热量条件差的地区,种植生长期长的玉米品种,从而使低温危害加重。

❸对治涝重视不够。

利用途径 ❶合理调整农业结构。建设稳产高产的粮、豆、糖、油生产基地。种草植树退耕还林、还牧。逐步提高森林覆被率。

❷搞好作物及其品种的合理布局。北部积温低于2600℃的地区种植喜凉作物,如春小麦、马铃薯、甜菜等,以及玉米、水稻、大豆等早熟品种。中部和南部地区,可种植喜温作物的中熟种和晚熟种。

❸发展灌溉,防御干旱,对松辽平原西部地区尤为重要;雨期治涝。特别是三江平原,开垦宜与治涝相结合。

❹开发风能。本区风能与农事活动(灌溉等)急需能源补给的时间一致,具有开发价值(见风能资源)。

(王书裕)

黄淮海平原 包括黄河、淮河、海河的中下游平原地区,亦称华北平原;属暖温带半湿润季风气候区,四季分明,冷热季与干湿季交替明显。

农业气候资源特点 光热资源丰富,年总辐射量481~565千焦/厘米2,光合有效辐射量230~272千焦/厘米2、日照百分率50%~60%,日平均气温≥0℃积温4100~5400℃、日平均气温>10℃积温3800~4700℃,无霜冻期175~220天,最热月平均温度24~28℃,可以春播喜温作物,如玉米、高粱、谷子、水稻,棉花、大豆、甘薯、花生、芝麻、烟草等。最冷月平均温度0~-5℃,年极端最低温度多年平均值-10~-20℃,冬小麦和苹果、梨等温带果树均可越冬,但有明显的越冬休眠期。年降水量500~800毫米,季节分配不均,集中夏季,7~8月的降水量约占全年的45%~65%。此时高温多雨,有利于春播作物生长。秋、冬、春三季均为水分亏缺的干旱期,小麦生长期内缺水达150~200毫米。全年水分支出大于收入,亏缺水分约400毫米。

农业气象灾害 主要有旱(见旱灾)、涝(见洪涝灾害)、干热风、霜冻等。干旱较为频繁,春旱重于秋旱,尤以春末夏初的干旱最重,影响春播、夏播和旱地小麦的生长。涝灾主要发生在降水集中的7~8月,作物受涝后大幅度减产。春末夏初的干热风是本地区小麦子粒灌浆期的严重灾害,尤以太行山东麓京广铁路两侧最严重。干热风在5月中、下旬到6月上、中旬出现,但集中在5月下旬到6月上旬,半数以上的年份都受到不同程度的危害。晚霜冻(春霜冻)多出现在4月上、中旬,对处于拔节、孕穗期的冬小麦和处于开花期的苹果、梨等果树都有危害。冬小麦受害地区主要在本区的南半部,愈往南冬小麦进入拔节、孕穗的时期愈早,受害机会愈多,受害也愈重,每2~3年即有一次。早霜冻(秋霜冻)多出现在10月中、下旬, 正值棉花吐絮期,造成霜后花,影响棉花质量,特别对本地区北部的棉花危害较大。

利用途径 缺水是黄淮海平原农业发展的限制因子,农业措施应以蓄水、节水、合理用水为前提。❶合理用水,适当发展小麦。小麦整个生长期都处于干旱少雨期,光热条件充分,生长后期温度较高,在有水分保证的条件下具优质高产的气候条件。

❷在缺水源的地区,适当发展耐旱作物,如谷子、高粱、甘薯、花生、芝麻、棉花等。其中高粱既耐旱,又耐涝、耐盐,是对旱涝盐碱适应性广的作物。林木、果树、苜蓿、棉花等深根作物能利用较深土层水分,在干旱季节不需或只需少量灌溉,特别适宜干旱缺水的地方种植。发展林业,特别是营造护田林网,以及在旱薄地发展枣粮间作,在地下水位低的高地发展粮桐间作,均能有效地降低风速、增加空气湿度、减少农田蒸发。

❸因地制宜,合理安排种植制度。在无灌溉条件的地方,应着重考虑水分限制因素。由于一年生作物的需水临界期与降水集中的季节基本同步,因而自然形成了以春播作物为主的一年一熟或二年三熟的旱地传统种植制度。北部是以春播作物为主的一年一熟制。春播作物中最适于玉米、高粱、谷子等生长。在水肥条件较好的地方宜发展两年三熟,并采取套作形式增加春播作物的比重; 中部宜于小麦比重较大的两年三熟制,小麦后茬的夏播作物主要为玉米,一年一熟春播作物主要是棉花;南部宜于一年两熟,其形式有小麦—水稻、小麦—玉米、水稻—绿肥。也可发展冬油菜,以充分利用冬春的水热资源。水浇地适当发展一年两熟, 可提高土地与光能利用率,特别是本地区的中、南部两熟潜力更大,可视水肥保证条件分别采用小麦-玉米、小麦-大豆、小麦-甘薯,小麦-谷子等形式。(见彩图61~65)。

(卢其尧)

黄土高原 位于黄河中游地区,北起长城,西界日月山,南抵秦岭,东至太行山。海拔高度:河谷川地500~1000米,塬地1000米左右,黄土丘陵1000~1500米,沙丘滩地1000~1400米,土石山地1500~2000米以上。本区地处中国内陆的半湿润与半干旱气候的过渡地带, 区内地势起伏、高差悬殊, 黄土抗冲蚀的性能差, 地下水位深而贫乏, 自然降水不足不匀, 因而主要的气象灾害是干旱及雨季地面径流造成严重水土流失。全区平均旱年频率为37%, 大旱年频率平均为12%; 在作物生长期内普遍缺水, 亏缺量达100~300毫米。降水集中在6~9月(占年雨量的60%~79%),全年暴雨次数, 西北部1~2次; 中部和北部3~5次;东南部6次以上, 最多达12次。暴雨最大强度5~10分钟曾达60毫米, 8~10小时曾达1050和1400毫米,易酿成洪水灾害, 造成严重的水土流失。霜冻、大风、冰雹等对农业危害也大(见彩图82~85)。

农业气候资源特点

光能资源 本区年总辐射量为502~669千焦/厘米2,北部、西部达586~669千焦/厘米2。生长季(≥0℃期间)的总辐射量占年总辐射量的70%以上。年日照时数为2200~3000小时。年总辐射量和年日照时数与同纬度的华北地区相比, 分别多84~126千焦/厘米2和200~300小时。

热量资源 年平均温度在6~14℃之间; 1月平均温度在-2~-14℃,平均最低温度为-6~-22℃; 7月平均温度为20~24℃。日平均气温≥10℃的积温和无霜冻期, 除高山(如太行山、吕梁山、六盘山)低于2500℃、小于120天外, 大部地区为2500~4500℃、150~250天。年气温日较差在10~16℃之间, 对植物干物质积累十分有利。由于地势起伏, 气温的地域分布差异大, 垂直变化明显, 海拔每升高100米, 无霜冻期减少5~7天, 日平均气温≥10℃积温减少100℃左右。

降水资源 全区年降水量为150~700毫米, 自东南向西北急剧减少。但在一些高大的土石山区, 降水量较四周多100~200毫米(如子午岭、六盘山等)。汾渭谷地降水量较丰沛, 达600~700毫米; 西北部长城沿线降水最少, 仅200~300毫米; 其余大部地区在300~600毫米之间, 是中国旱农集中区域之一。

风能资源 本区全年日平均风速≥5米/秒的日数达30~50天, 个别地方可达50天以上。

利用现状 ❶除六盘山南侧、子午岭、黄龙山、吕梁山、太行山尚保留部分森林, 西北部尚有30~50%荒坡草地外, 大部土地已辟为农田, 天然植被十分稀少。森林面积约占总面积的6.5%。草场已普遍超载。在水热条件较好的东南河川盆地及黄土塬地区, 多为一年两熟或两年三熟, 以种冬小麦、玉米、棉花为主;水源缺乏的地区及高原的西北部, 为一年一熟, 作物多以小麦(长城以北地区为春麦), 糜子、谷子、马铃薯为主。此外, 在陕北延安一带及黄河两岸热量较高的地区, 苹果、核桃、红枣等林果有所发展。

❷农、林、牧结构比例失调。如黄土丘陵区约15万平方公里的地区内, 农、林、牧用地分别为51%、7%、20%,个别县开垦指数高达87.8%,水土流失严重, 燃料、饲料、肥料俱缺。

利用途径 ❶调整农、林、牧结构: 除河谷平原川地及黄土塬区以种植业为主外, 其它广大地区以发展林(果)、牧业为宜。

❷保水保土, 提高农业气候资源利用率。在种植业生产中, 对具有水源条件的川、塬、盆地, 积极开辟水源, 建立稳定的一年两熟和两年三熟制; 在水源缺乏的塬区和沟谷台地及坡地, 应以种树种草发展林、牧业为主。

(陈国良)

亚热带地区 中国亚热带分布在北纬34°以南至23°30′以北, 面积约250万平方公里, 主要属季风型和全年湿润型。

农业气候资源特点 ❶雨热同季。年总辐射量多在377~544千焦/厘米2, 全年日平均气温大于10℃的积温在4250~8000℃之间, 大于10℃持续天数, 在220~350天左右。年降水量为1000~2000毫米, 多数降在作物需水较多的温暖季节, 降水变率较小。

❷丰富多样: 既有大范围的季风型亚热带, 也有台湾及东南沿海迎风坡上的终年湿润型亚热带。在海南岛山区和藏南山地,还有垂直分布的亚热带。其不足之处是:冬季有冻害, 危害常绿植物; 南方夏季高温多雨, 易使作物病害蔓延; 部分地区伏旱较严重。

利用途径 ❶发挥水热资源丰富的优势, 兴修水利, 扩大旱涝保收的面积; 改造低产田, 降低地下水位, 增施有机肥, 暖性肥, 提高土温。

❷大力植树,增加森林覆盖面积。中亚热带, 可多营造杉木、毛竹等速生丰产林。在丘陵地带, 可发展油桐、油茶、乌桕等木本油料作物。在南亚热带, 可大力发展桉树、木麻黄等速生树以及花藜木, 紫檀、柚木、台湾相思树等珍贵的高级用材林。

❸充分利用丰富的水力资源和生物能源。在降水丰富的丘陵山区,发展水力发电,增加农田灌溉面积。利用丰富的野生植物,发展沼气,提供生物能源和有机肥料。

❹开展多种经营。在圩区、平原, 充分利用江河湖泊的水面, 发展渔业、水生生物(菱、藕、菰、芡等)及家禽等的生产。特别是一些涝洼地可推广桑基渔塘养蚕、养鱼、植桑; 在丘陵山区, 可发展柑桔、茶叶、食用菌(木耳、香菇等), 以及发展牛、羊(见彩图77~81)。

(李倬)

热带地区 中国的热带地区包括台湾南部、云南南部的西双版纳及元江等河谷、广东雷州半岛和海南岛及南海诸岛等, 土地面积不足全国陆地面积的1%,为热带季风气候。

中国热带气候特征 ❶季风型,干湿季明显: 5~10月为雨季, 11~4月为干季; 冬季气温较低, 极端最低可降到0~2℃。

❷由于地形和海陆原因, 地区间气候差异显著: 如南沙群岛属南热带气候, 海南岛五指山区以南、中沙、西沙、东沙群岛属中热带气候,其余属北热带气候。

❸热带气候不太典型。此外,气象灾害也较频繁。如冬季强寒潮会造成北部地区橡胶等热带作物寒害; 雨季降水强度大,易引起山区水土流失和谷地平原洪涝灾害;冬春干旱较重,影响海南岛西部及滇南一带的农作物正常生长;夏秋季东部沿海常受台风侵袭,对水稻、橡胶、香蕉等危害较大。

农业气候资源特点 中国热带地区日平均气温≥10℃积温8000~10000℃,最冷月平均气温15~18℃以上,终年无霜,年雨量1000~2000毫米,年总辐射量为460~586千焦/厘米2,光、热、水资源丰富,是中国气候生产潜力最高的地区。

利用途径 ❶发挥热带农业的优势,大力发展橡胶等热带作物。海南岛南部400米以下,西北部350米以下,云南西双版纳800米以下的地方是最适植胶区;海南岛东部、台湾东南部和雷州半岛南端适宜发展椰子;海南岛西南沿海,滇南干热河谷适宜发展腰果、芒果和木棉;雷州半岛和海南岛北部适种植剑麻、香茅等。

❷发挥冬暖优势。海南岛南部是各地加速育种和繁殖良种的基地,也是可以为出口服务的果蔬和热带花卉生产基地。

❸发挥生长季长的优势,发展甘蔗和水稻生产。甘蔗产量和含糖量高,水稻可一年2~3熟。过去限于水利、地力和施肥水平等条件,土地利用率还不高。今后在改善水肥条件基础上进行合理轮作,逐步提高复种指数和产量。

❹发挥高温多雨速生的优势,发展林业,并改善生态条件(见彩图71~76)。

(谭伟瑞)

蒙新干旱地区 包括新疆全部、甘肃河西走廊、宁夏中北部及内蒙古西部地区,绝大部分属于干旱荒漠气候。

农业气候资源特点·光资源丰富,热量条件较好,日平均气温大于10℃积温约2600~4300℃(吐鲁番盆地高达5400℃),晴天多,年总辐射量在586~691千焦/厘米2之间,全年日照时数为2600~3400小时, 日照百分率达60%~75%,均大于东部季风区域。这些条件的配合极有利于植物光合产物的积累,作物生物产量高,瓜果、甜菜等含糖量高,棉花品质优良。年降水量普遍小于250毫米,干燥度在2.5以上,其中一半以上地区降水量小于100毫米,干燥度大于4.0,远远不能满足农作物的最低的需水要求。农业主要靠高山雪水灌溉,广大的山麓平原和土质戈壁,只要有灌溉水源即可成为良好耕地。冬春多强风,风蚀沙害严重;蒸发强烈,土壤次生盐渍现象非常普遍。地表植被稀疏,土壤有机质贫乏,大部牧场载畜量低。

利用途径 ❶充分合理利用有限水源,提高水的利用率。根据春旱严重,夏雨集中和温度较高的特点,选择耐旱的、需水与降水分配规律基本一致的作物,并采用有效的旱地耕作保墒措施,集存雨水,积雪防旱。修建水库,挡洪截水,整修水利工程,防止渠道渗漏。如新疆大多数渠道有效利用系数仅0.3~0.35;若提高到0.5,现有耕地的春旱缺水将得到较好的调节。平整耕地,改变大水漫灌的灌溉方法。

❷有计划地退耕还牧,种草造林,防风固沙。在风沙前缘,保护固沙植物,营造防沙林带,防止沙丘前移;在沃洲内部营造农田防护林网,防止土壤侵蚀, 绿化沙丘。

❸合理利用季节草场,加强草原建设。夏秋牧场由于地势高,雨水较丰富,牧草产量高,载畜量大,但生长季节短,利用不充分;冬春牧场牧草生长差,载畜量低,而利用时间长,过牧超载。因此,加强草原建设,调整部分秋牧场为冬春牧场,提高冬春牧场的载畜能力,是本区发展农业的重要措施(见彩图66~70)。

(李世奎)

云贵高原 包括云南省玉龙雪山—点苍山—哀牢山-线以东、贵州省大部及四川省西南部边缘地区。地势西北部高,南部低。黔中高原海拔一般在900~1500米,滇西北高原湖盆则达2000~2400米。均属亚热带季风气候类型(见彩图86~91)。

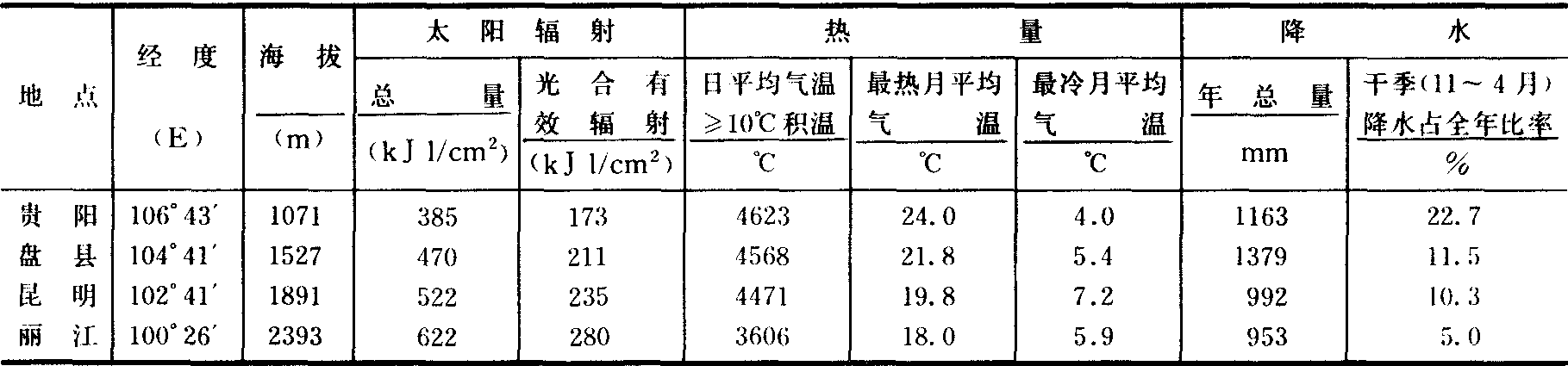

农业气候资源特点 夏半年受太平洋和印度洋湿润气流影响,温暖多雨,各地差异不大; 冬半年冷空气南下势力较强,受高原地形的阻挡,在昆明—贵阳一线形成昆明准静止锋。其东侧多云雾,细雨,西侧天气晴朗, 气候温和。云贵高原东部和西部农业气候资源有很大差异(见表1)。云贵高原太阳辐射西部优于东部,热量和水分条件则东部优于西部。亚热带山地气候特征显著、雨水和云雾多、湿度大、日照少。贵州是全国日照最少、云雾最多的地方。由于垂直地

表1 云贵高原农业气候资源的地区差异形的特点, 高原山地夏季气温一般不高,7月平均温度只20~22℃,不利于喜温作物如棉花、双季稻等生长。

利用途径 根据地形、纬度、海拔差异分为以下几种类型: ❶高原湖盆、山间河谷盆地(平坝)和丘陵区。海拔较低, 光、热、水资源较充足, 适宜发展各种农作物。粮食作物中, 水稻居首位, 产量占粮食总产量的50%以上, 多数地区为水稻(或玉米)和冬小麦(或油菜、蚕豆等)一年两熟。广大石灰岩高原湖盆、山间河谷盆地和丘陵区, 干旱缺水, 以种植玉米、小麦、黄豆等作物为主。贵州油菜籽产量曾居全国第二位。烟草生长期内, 雨热同季, 光照和煦, 昼夜温差大,有利于干物质积累, 烟叶品质优良, 制成烤烟颜色金黄, 具有光泽, 是滇中高原湖盆区的特产。

❷低中山区。气候温凉湿润, 适宜发展各种经济林木,油桐、乌桕、油茶、核桃是云贵高原地区传统的木本油料。其中油桐、乌桕要求温度、水分条件稍高, 适宜在东部海拔1300米以下、西部1850米以下地区发展;油茶、核桃适应范围较广,在温凉湿润、阳光充足的气候条件下结实多,出油率高,东部海拔2400米以下, 西部3000米以下适宜发展。东部海拔1400米以下, 西部2500米以下地区适宜发展生漆生产, 所产生漆质量优良。云贵高原用材林种类繁多, 有不少地方优良树种。杉木是贵州的速生树种, 海拔1800~2400米以下的地区均可发展。此外, 云贵高原盛产中药材, 天麻、贝母、当归、党参、黄连、厚朴、茯苓、红花、桔梗、木香等均适宜发展。

❸南部西双版纳地区, 极端最低气温在0℃以上, 适宜发展三叶橡胶、咖啡、胡椒等热带作物。根据地形气候差异, 可在河谷平坝区种植水稻、甘蔗;洼地、阴坡种植咖啡; 山坡的下部暖带发展三叶橡胶、胡椒; 中、上部有灌溉条件宜种植甘蔗。由于垂直气候显著, 在农、林、牧各业布局上需注意适宜高度界限。种植业: 水稻2700米, 玉米3100米, 春小麦4000米, 青稞4100米。林业: 云南松、高山松3400米, 云杉3800米, 冷杉4200~4300米。牧业: 干旱河谷灌丛草坡2800米, 以山羊为主; 高山草甸4700米, 主要为牦牛、藏绵羊。牛分布也有明显垂直地带性: 水牛2700米, 黄牛3800米, 牦牛4700米。

(张谊光)

青藏高原 青藏高原位于中国西南部, 东起横断山区, 西抵喀喇昆仑山, 南至喜马拉雅山, 北达昆仑山、祁连山一线。面积约占国土总面积的四分之一;海拔在4000米以上, 素有“世界屋脊”之称。

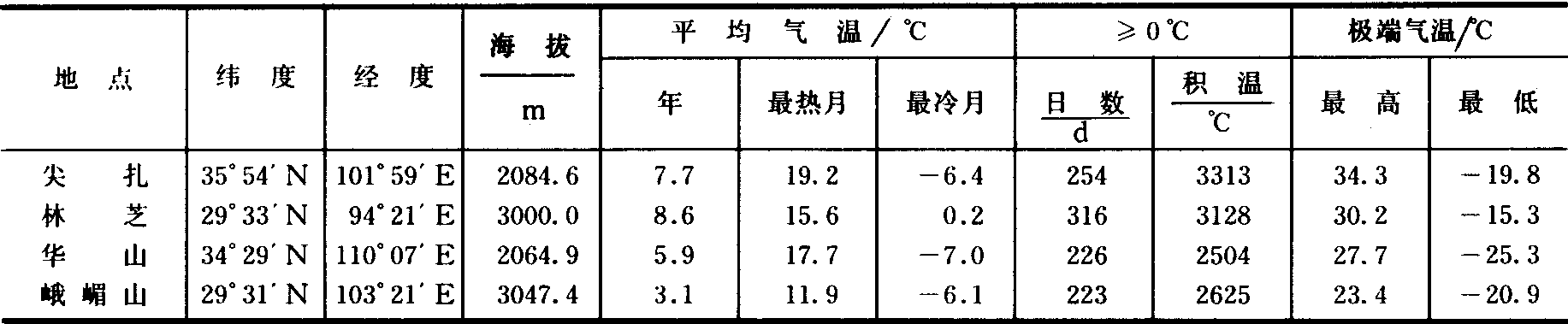

农业气候资源特点 ❶光热资源。一方面光资源丰富。大部地区年总辐射量为502~753千焦/厘米2。西南部达753~837千焦/厘米2, 为中国太阳辐射的高值区。作物生长季光合有效辐射188~293千焦/厘米2。太阳辐射强, 日照百分率高, 有利于发展农、林、牧业; 另一方面与中国东部同纬度低海拔地区比较, 由于地势高, 全年无夏, 冬季漫长, 热资源不足, 只适宜种植喜凉作物和牧草。但尖扎、林芝与同纬度高度也相近的东部的华山(陕西)、峨嵋山(四川)比较, 不仅平均气温和极端最高气温高,而且日平均气温≥0℃日数和积温也高(表2)。因此, 尖扎、林芝是高原上的主要粮食作物产区。而华山, 峨嵋山则只能种植生长期很短的小油菜、小白菜等。

❷水资源。青藏高原东部及东南部边缘地区, 年降水量由400~600毫米增加到1000~1500毫米, 有大面积草甸草原和森林; 西半部年降水量由150毫米左右降至30毫米以下, 为大面积高寒草原、高寒半荒漠和荒漠。高山地区广泛分布着现代冰川和永久积雪, 夏季冰雪消融, 是山麓地带牧场和农田灌溉的主要水源。

❸气候类型复杂。青藏高原南北约跨15个纬度, 地势高差悬殊, 从东南部河谷到“世界屋脊”顶部的气候变化, 依次有亚热带、高原温带、高原寒带, 水平变化和垂直变化交错, 干湿状况亦有湿润、半湿润、半干旱、干旱等差别。

表2 尖扎、林芝和华山、峨嵋山热量条件比较

利用途径 ❶北部区, 适宜发展畜牧业生产。东北部, 气候寒冷湿润, 以禾本科和莎草科喜凉牧草为主, 草质优良, 粗蛋白质含量高, 粗纤维含量低, 适口性强, 适宜发展具有高原特色的牦牛和藏绵羊等;西北部, 气候严寒、干旱, 风大,植被为高寒草原、高寒半荒漠和荒漠, 适宜发展藏绵羊和山羊等。

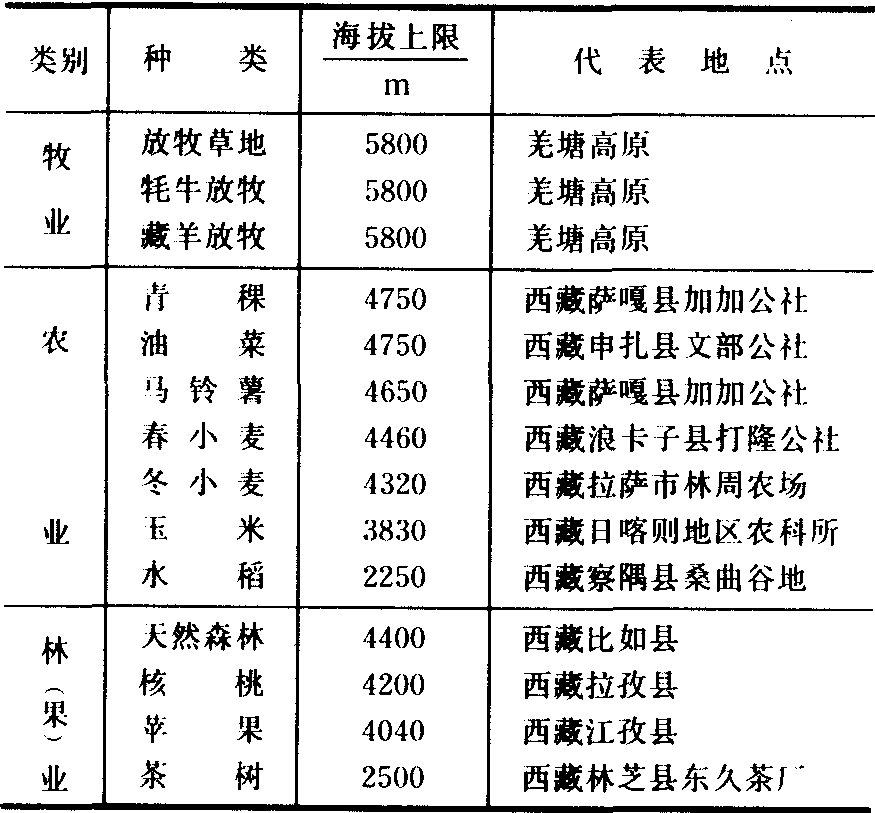

❷高原河谷、湖盆区, 光、热、水条件好, 是青藏高原主要农耕区,占总耕地面积的80%。适宜发展青稞、小麦、油菜、马铃薯等喜凉作物, 各种作物种植高度和放牧的上限见表3。此外,还可发展在高原特殊气候条件下生长的珍贵药材, 如冬虫夏草、藏红花、麝香等。目前,西藏作物生长期的光能利用率不到1%,还有很大生产潜力。

❸横断山脉峡谷区, 海拔在3000米以上, 有的高山超过4000~5000米, 谷底与山岭之间相对高度达2000米以上,气候垂直变化明显。这里蕴藏着大片的原始森林,以云杉、冷杉为主的高山暗针叶林,一直延续到藏东南和藏东北。且其林木生长速度快,木材蓄积量高,病腐率低。察隅地区树龄2000年的云杉,树高达80米,直径2.5米,单株材积量达40立方米,分布上限4400米。林线以上为天然牧场。宜以发展林业为主,林、牧并重(见彩图92—96)。

表3 青藏高原牧、农、林业等分布上限

- 马林是什么意思

- 马林是什么意思

- 马林是什么意思

- 马林是什么意思

- 马林是什么意思

- 马林是什么意思

- 马林·卡尼亚斯是什么意思

- 马林·卡尼亚斯是什么意思

- 马林沃德,E.是什么意思

- 马林科夫,格奥尔吉·马克西米连诺维奇是什么意思

- 马林科维奇是什么意思

- 马林科维奇是什么意思

- 马林科维奇是什么意思

- 马林纳托斯是什么意思

- 马林给共产国际执委会的报告(1922年7月11日)是什么意思

- 马林诺夫是什么意思

- 马林诺夫斯基是什么意思

- 马林诺夫斯基是什么意思

- 马林诺夫斯基是什么意思

- 马林诺夫斯基是什么意思

- 马林诺夫斯基是什么意思

- 马林诺夫斯基是什么意思

- 马林诺夫斯基是什么意思

- 马林诺夫斯基,布罗尼斯瓦夫·卡斯帕是什么意思

- 马林诺斯基是什么意思

- 马林(马增林)是什么意思

- 马架子是什么意思

- 马柏年是什么意思

- 马柏生是什么意思

- 马查多·德·阿西斯是什么意思

- 马查多·德·阿西斯是什么意思

- 马查多·德阿西斯是什么意思

- 马查多兄弟是什么意思

- 马查多兄弟是什么意思

- 马查多,安是什么意思

- 马查多,赫是什么意思

- 马查多-鲁伊斯是什么意思

- 马查多-鲁伊斯是什么意思

- 马查尔是什么意思

- 马树仁是什么意思

- 马树棠是什么意思

- 马树礼是什么意思

- 马树礼是什么意思

- 马树礼是什么意思

- 马树贤是什么意思

- 马格兰德是什么意思

- 马格列布-欧洲输气管道是什么意思

- 马格努斯是什么意思

- 马格努斯二世是什么意思

- 马格南特手风琴演奏法是什么意思

- 马格尔莫斯文化期工艺是什么意思

- 马格德林文化是什么意思

- 马格德林文化是什么意思

- 马格达莱诺是什么意思

- 马格里是什么意思

- 马格里布是什么意思

- 马格里布国家是什么意思

- 马格里布常设协商委员会是什么意思

- 马格里特是什么意思

- 马格里特、德尔沃画风是什么意思