内耳(耳蜗)的感音功能

耳蜗的感音功能可概括为两个方面: 对声音刺激的感受和对声音信息的初步分析。

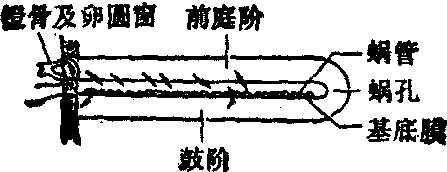

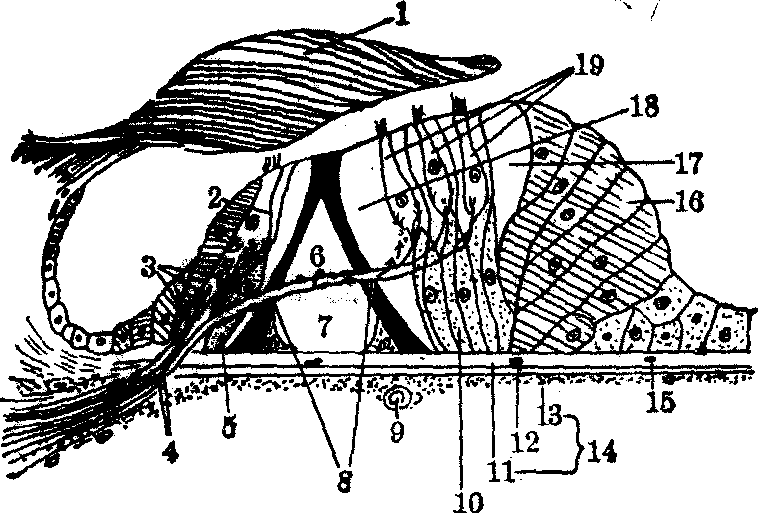

耳蜗主要由一条骨质的管腔围绕一锥形的骨轴盘旋21/2~23/4转所构成。耳蜗骨管内有两层膜,一为横行的基底膜,一为斜行的前庭膜,此两膜将管道分成三个腔,即前庭阶、鼓阶和蜗管。如果将耳蜗骨管拉直,即可清楚看到这三个管腔的关系(图1)。耳蜗管是一条充满内淋巴的盲管,而前庭阶与鼓阶两个管腔可以在蜗顶处通过蜗孔互相交通,它们之中的外淋巴也是彼此相交通的。毛细胞底部安置在内、外指细胞上,而顶部的表皮板则镶嵌在网状板的网眼中。这样基底膜的振动一方面通过指细胞传到毛细胞,另一方面也可以通过内柱、外柱细胞形成的支架传到网状板再影响毛细胞。从力学观点看来,这种连接方式,有利于毛细胞特别是外毛细胞能跟随行波过程中基底膜的位移而进行各种方式的运动。内、外淋巴液中K+与Na+的含量不同,功能也不同。内淋巴中K+含量高,约150mEq,Na+约5mEq。外淋巴中K+约5mEq,Na+约150mEq。毛细胞顶部的表皮板与内淋巴接触,其他部分浸浴在柯蒂淋巴中。柯蒂淋巴包括内外隧道及Nuel间隙中的液体,其成分与外淋巴相似,并经证明,它通过疆孔以及骨螺旋板 (下层骨板) 中的小孔道直接与鼓阶中的外淋巴液交通(见图2)。人的基底膜长约31.5mm,近镫骨处宽约0.04mm,以后逐渐增宽,至蜗孔处宽达0.5mm。基底膜不同部位的劲度亦随着宽度的增加而减小,从底端到顶端约相差100倍。随着宽度的增加,内隧道(即螺旋器隧道)体积亦逐渐增大。在圆窗处,内柱与外柱各高约50μm,在顶部,内柱高达85μm,外柱约100μm。两脚之间的距离从底部的20μm增加到顶部的85μm。基底膜不同部位毛细胞的高矮也不一样,例如豚鼠底圈外毛细胞长约25μm,而顶端第一行外毛细胞长约45μm,第三行达65μm。因此,螺旋器的重量亦随着毛细胞的长度增加而加重。

图1 前庭阶、鼓阶与蜗管的关系

图2 螺旋器的结构

1. 盖膜 2. 内毛细胞 3. 螺旋神经纤维 4. 螺旋器毛细胞的神经纤维 5. 内指细胞 6. 神经纤维7.内隧道 8. 内、外柱细胞 9. 血管 10. 外指细胞 11. 基层物质 12. 辐射纤维 13. 结缔组织14. 基底膜 15. 细胞核 16. 亨生细胞 17. 外隧道 18. Nuel腔 19. 外毛细胞

一个振动系统的共振频率(f=1/2π·

)取决于它的劲度(S)与质量(M)的比值。当劲度增大则共振频率增高,质量增大则共振频率降低。由于从基底膜的底端延伸到顶端的过程中,其劲度逐减少而负载在上面的重量逐渐增加的特点,决定了基底膜的每个不同部位具有不同的共振频率,从而构成了耳蜗成为一个声波分析器的机械学基础。

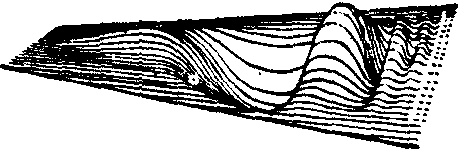

)取决于它的劲度(S)与质量(M)的比值。当劲度增大则共振频率增高,质量增大则共振频率降低。由于从基底膜的底端延伸到顶端的过程中,其劲度逐减少而负载在上面的重量逐渐增加的特点,决定了基底膜的每个不同部位具有不同的共振频率,从而构成了耳蜗成为一个声波分析器的机械学基础。声波振动能量通过镫骨脚板传到外淋巴后,立即传到整个耳蜗系统。同时镫骨脚板内移时,圆窗膜外突,前庭阶与鼓阶之间形成一压力差,从而引起基底膜的振动,于是振动以波的形式沿着基底膜向前传播,这就叫行波。见图3。行波的特点是,振动在基底膜从耳蜗的底部向顶部传播时,振幅逐渐增加,而传播的速度则逐渐变慢,波长变短。当振动到达基底膜的某一部位,即其共振频率与声波频率一致的部位,振幅最大,离开该处后,振幅迅速减少,再稍远些基底膜的位移完全停止。基底膜上不同部位的振幅与声波频率有密切关系。Bekesy曾观察到行波过程中,每一种频率的声波,在基底膜不同的部位有一个相应的最大振幅部位。高频声波的最大振幅部位靠近卵圆窗,而低频声波的最大振幅部位靠近蜗顶。近卵圆窗部位的基底膜与高频声波发生共振,基底膜的中间部分与中频声波共振,耳蜗顶部的基底膜与低频声波共振。在声波的作用下,基底膜不同部位发生的位移与镫骨位移之间存在明显的相位差。离开镫骨越远则相位差越大。基底膜各部位的劲度不同,因而各个不同部位行波速度亦不一样,离开25mm处约20m/s,近顶部处速度最慢约2m/s。基底膜全长的平均速度约12m/s。

图3 行波在基底膜上的传布(示意图)

基底膜不同部位的共振频率不同,在其相应频率的声波作用下,产生一最大振幅区,该区域的毛细胞与听神经受到的刺激最强,兴奋沿不同部位的听神经纤维传到听觉中枢的不同部位,产生不同的音调感觉。这就是耳蜗对声音频率的初步分析。但仅仅依靠耳蜗的分析能力是很难达到较高的分辨水平,中枢神经系统在分辨频率的过程中起重要作用。

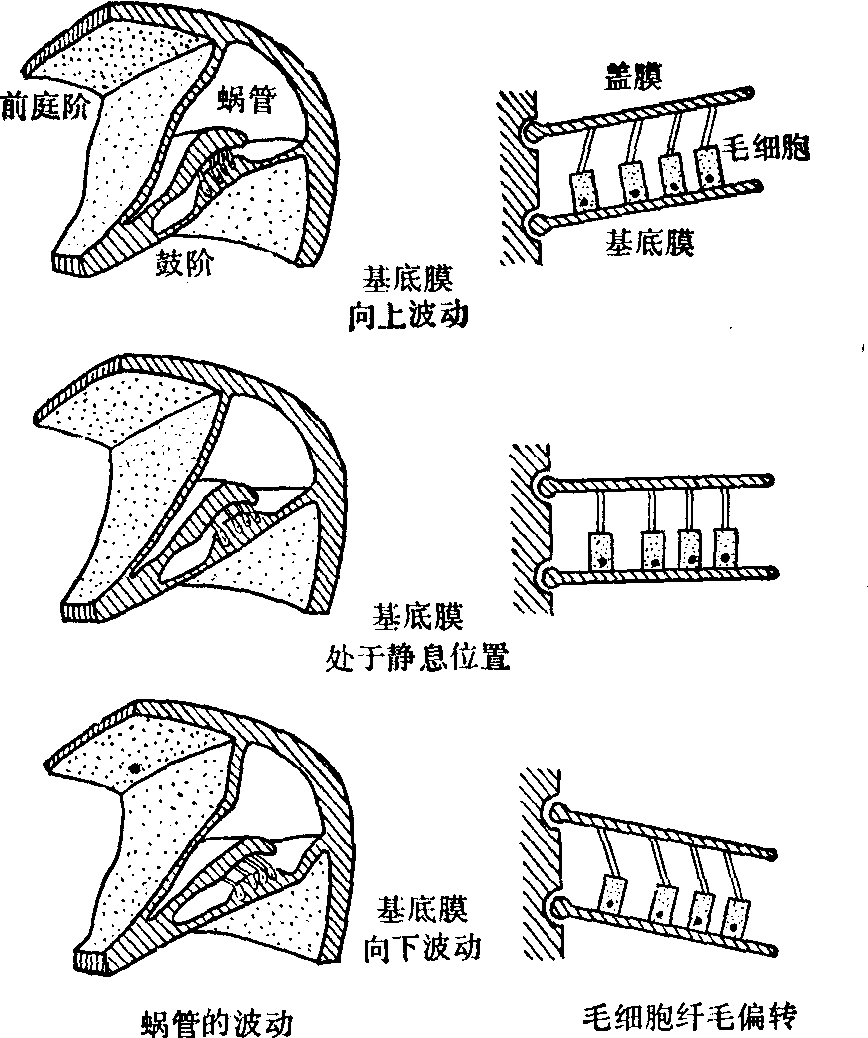

毛细胞的顶端镶嵌在网状板的网眼中,毛细胞中较长的纤毛穿过其顶部的表皮板而埋植在盖膜的胶冻状物质中。当行波引起基底膜向上或向下移动时,盖膜与网状板之间发生交错移行运动,两膜之间产生一种切向力,使一端埋植在盖膜中的纤毛发生弯曲,因而引起毛细胞兴奋(图4)。

关于毛细胞的功能,近年来从电镜观察到毛细胞在结构方面的特点,这对其功能的了解具有重要意义。毛细胞顶端的表皮板下面有许多线粒体、小泡及微粒等细胞器,表明该部位代谢功能旺盛。毛细胞的神经支配包括传入神经末梢和传出神经末梢两种。在毛细胞底部与神经末梢间形成突触的地方亦有大量的细胞器聚集。毛细胞的顶部与底部是细胞功能最活跃的部分,顶部可能是对机械能反应最敏感和接受刺激的地方。

鱼类侧线器官中的毛细胞具有感受低频振动的功能,是听觉器官的原始雏型,为研究振动感受器兴奋与换能过程提供了有利条件。从研究鱼类侧线器官功能所获得的资料,对说明哺乳类毛细胞的功能有重要参考意义。侧线器官中的毛细胞有静纤毛与动纤毛两类,纤毛弯曲的方向与毛细胞的兴奋与抑制过程有密切关系。生物电研究证明,当静纤毛朝向动纤毛的方向弯曲时,引起毛细胞的去极化(细胞的膜电位降低),同时传入神经冲动的发放增加,表现为兴奋效应。当静纤毛背离动纤毛弯曲时,引起毛细胞超极化(膜电位增大),同时神经冲动的发放减少。这一事实直接证明纤毛的弯曲与振动感受器的活动有着密切的联系。

图4 基底膜振动时引起毛细胞纤维运动

- 文物保护单位是什么意思

- 文物保护单位是什么意思

- 文物保护单位保护管理是什么意思

- 文物保护单位标志说明是什么意思

- 文物保护法是什么意思

- 文物出口鉴定标准是什么意思

- 文物出境管理是什么意思

- 文物出境管理是什么意思

- 文物出境进境是什么意思

- 文物出境进境是什么意思

- 文物出境鉴定是什么意思

- 文物分类原则是什么意思

- 文物功用分类法是什么意思

- 文物区域分类法是什么意思

- 文物博物专业职务是什么意思

- 文物史迹是什么意思

- 文物史迹范围是什么意思

- 文物商业管理是什么意思

- 文物商品价格是什么意思

- 文物商店是什么意思

- 文物商店是什么意思

- 文物商店工作条例是什么意思

- 文物复制是什么意思

- 文物存在形态分类法是什么意思

- 文物属性分类法是什么意思

- 文物工作人员守则是什么意思

- 文物工作的方针是什么意思

- 文物市场管理是什么意思

- 文物拍摄管理是什么意思

- 文物时代分类法是什么意思

- 文物漫话是什么意思

- 文物的借鉴作用是什么意思

- 文物的历史价值是什么意思

- 文物的史料作用是什么意思

- 文物的教育作用是什么意思

- 文物的来源分类法是什么意思

- 文物的科学价值是什么意思

- 文物的艺术价值是什么意思

- 文物管理是什么意思

- 文物管理制度是什么意思

- 文物管理行政处罚是什么意思

- 文物考古论集是什么意思

- 文物藏品定级标准是什么意思

- 文物藏品调拨与交换是什么意思

- 文物质地分类法是什么意思

- 文物鉴定是什么意思

- 文物鉴定是什么意思

- 文物陈列内容设计方案是什么意思

- 文特里斯是什么意思

- 文犀带是什么意思

- 文犹质也,质犹文也是什么意思

- 文献是什么意思

- 文献是什么意思

- 文献是什么意思

- 文献是什么意思

- 文献是什么意思

- 文献与情报工作词典是什么意思

- 文献分析是什么意思

- 文献学是什么意思

- 文献学是什么意思