内耳

(反)外耳

内耳nèi ěr

耳朵最里面的部分。也称迷路。合信在《西医略论》(1857年)中称内耳为“内窍”。“内耳”这词的出现稍晚,如1880年柯为良译《全体阐微》卷三:“中耳在耳门骨内,外界耳膜,前有颈脉,后有马乳小房,外有耳管,内有内耳,中藏三骨。”1901年《格物质学·声学》:“耳内最要者三件,曰外耳、鼓膜、内耳。”

外耳←→内耳wài'ěr ← → nèi'er

外耳:耳朵最外面的部分,由耳郭、外听道和鼓膜构成。

内耳:耳朵最里面的部分,由半规管、前庭和耳蜗构成。

【例】 外耳: 由耳廓与外耳道组成。(上海中医学院、浙江中医学院等编:《“赤脚医生”手册》) 内耳:结构复杂,故又名迷路。(同上)

内耳inner ear,auris in terna

又称迷路。为听器的主要部分。由埋藏在颞骨内的骨迷路和膜迷路构成。骨迷路为胃性曲折隧道,分为前庭,骨半规管和耳蜗。膜迷路套在骨迷路内,可分为位置觉的椭圆囊、球囊和三个膜性半规管,以及听觉的膜性蜗管。膜迷路内、外都充满淋巴,但内、外淋巴互不相通。

内耳neier

内耳是位、听器的最重要结构。内耳的结构复杂,由半规管、前庭和耳蜗3部分组成。内耳为位觉感受器(在半规管、前庭内)和听觉感受器(在耳蜗内)的所在部位。当动物体作直线运动或旋转运动时,速度的变化会引起位觉感受器的兴奋,对动物体运动的调节和平衡的维持具有特殊作用。动物体静止时,也通过位觉感受器来感受头部的空间位置。蜗管则是听觉感受器的所在部位。低等脊椎动物的圆口类和鱼类,仅有内耳而无耳蜗。内耳中也只有3个半规管。鱼类的内耳虽名为听觉器官,实际主要起维持身体平衡的作用和辨别鱼体的方向和位置。鱼类的内耳中有耳石,耳石都与内耳里面的感觉细胞和听神经的纤维接触,能把从侧线传来的声浪,借助听神经传至脑,发生听觉作用,但不如高等脊椎动物灵敏。石首科鱼类(如大黄鱼、小黄鱼)的耳石最大。动物从水栖发展到陆栖后,内耳的听觉作用才逐渐加强。

内耳inner ear

系位听器的主要部分。由骨迷路和膜迷路构成,全部包藏在颞骨的岩部内,位于鼓室和内耳道底之间。骨迷路由致密骨质围成,是岩部骨质中曲折的隧道。膜迷路套在骨迷路内,两者之间的间隙充满外淋巴。膜迷路内充满内淋巴。

内耳

位于颞骨内,由骨迷路和膜迷路构成,膜迷路位于骨迷路内。迷路内充满淋巴,骨迷路与膜迷路之间的叫外淋巴,膜迷路内的叫内淋巴。迷路内前向后分为三部分,即耳蜗、前庭和半规管。耳蜗是听觉感受器,前庭和半规管是位觉感受器。

耳蜗 为一骨管,围绕蜗轴盘旋两周半,形似蜗牛壳。此骨管内部被骨质螺旋板和基底膜分隔成上、下两半,上半称前庭阶,下半称鼓室阶。前庭阶通向中耳的小孔,即前庭窗;鼓室阶通向中耳的另一个小孔,即蜗窗。在螺旋板接近基底膜处还有一斜向外直达外侧壁的薄膜,称前庭膜。前庭膜与基底膜之间的膜性管道称为蜗管,是迷路的一部分。基底膜是由长短不同的纤维并列连接而成,耳蜗底部的基底膜纤维较短,顶部纤维较长。基底膜上排列有毛细胞,是声音感受细胞,每个毛细胞均与神经相连,毛细胞上还有盖膜。基底膜感受的声波频率为每秒20~20000赫兹。声波经过外耳道振动鼓膜,然后通过听小骨的活动传到前庭窗,引起前庭阶内的外淋巴振动,进而使前庭膜与内淋巴振动,基底膜上的毛细胞同盖膜冲击,引起毛细胞兴奋,冲动经耳蜗神经上行,再经中脑下丘到内侧膝状体,最后到大脑皮质的颞叶形成听觉。当外耳或中耳失去作用时,声波可经颅骨传到内耳而产生听觉,这称为骨传导。但在正常情况下,骨传导并不重要。

前庭和半规管 前庭为骨迷路的中部,位于半规管与耳蜗之间,其中有两个相通的膜性小囊,较大的叫椭圆囊,较小的叫球囊。两囊各有一个囊斑,毛细胞在囊斑内,囊斑表面有钙质结晶体,称为耳石。当人体做直线运动(加速或减速)或头的位置发生改变时,由于惯性及重力作用,耳石便牵拉并刺激毛细胞,使其兴奋。神经冲动传入延脑及小脑,反射性的引起姿势反射,以保持身体平衡。同时还有神经冲动传入大脑皮质,以产生位置感觉或变速感觉。半规管共有三条,分别位于三个相互垂直的平面上,各呈半圆形,开口于前庭。每个半规管均有一个较大的膨大部分,称为壶腹,其中各有一个隆起,称壶腹嵴,嵴上有毛细胞。当头部做旋转变速运动时,内淋巴刺激毛细胞使其兴奋,神经冲动经前庭神经传入中枢,一方面引起姿势反射,以维持身平衡;另一方面还有神经冲动传入大脑皮层,引起旋转感觉。前庭及半规管过敏的人,在从事直线或旋转变速运动时,传入冲动使前庭核和小脑产生强烈反应,引起姿势反射障碍和植物性机能紊乱,如头晕、恶心、呕吐、出汗等反应,这就是通常所说的晕车、晕船。

内耳internal ear

亦称迷路。是位听器的组成部分,也是感受器存在的部位。位于颞骨岩部的骨质中。由一系列复杂的管道组成。外层为骨迷路:内有与其形状相似的膜迷路。两者之间的腔内充满外淋巴。膜迷路腔内含有内淋巴。在膜迷路壁上的不同部位有听觉和平衡觉感受器,能感受相应的刺激。

内耳

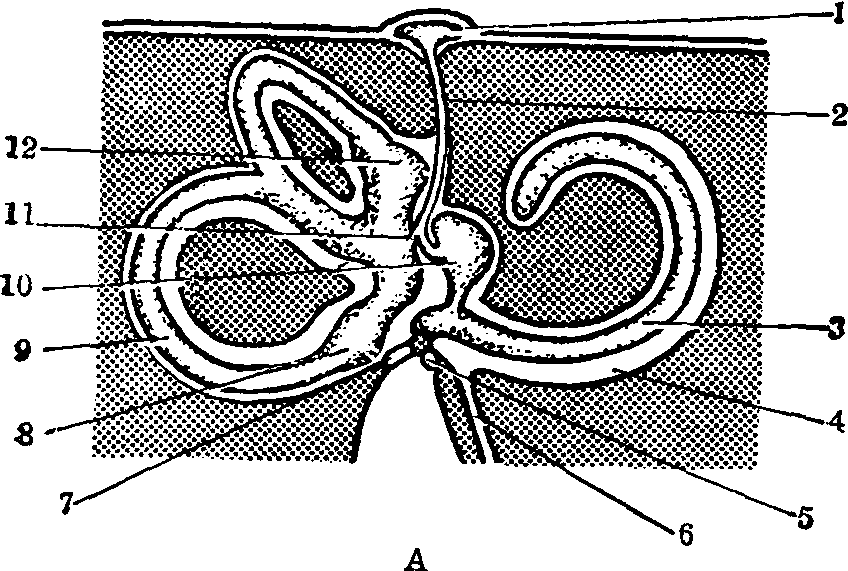

内耳包括骨迷路和膜迷路,包藏在颞骨岩部的骨质内,位于鼓室和内耳道底之间。骨迷路是致密骨质围成的一系列弯曲小管和腔隙,长约1.7~2cm,其长轴大致与颞骨岩部长轴一致。膜迷路则是套在骨迷路内,由上皮和结缔组织构成的膜性小管和囊,形状与骨迷路基本相似。膜迷路内具有位、听感受器。膜迷路内充满内淋巴,膜迷路与骨迷路壁之间充满外淋巴,内、外淋巴没有直接的交通(图1、2、3)。

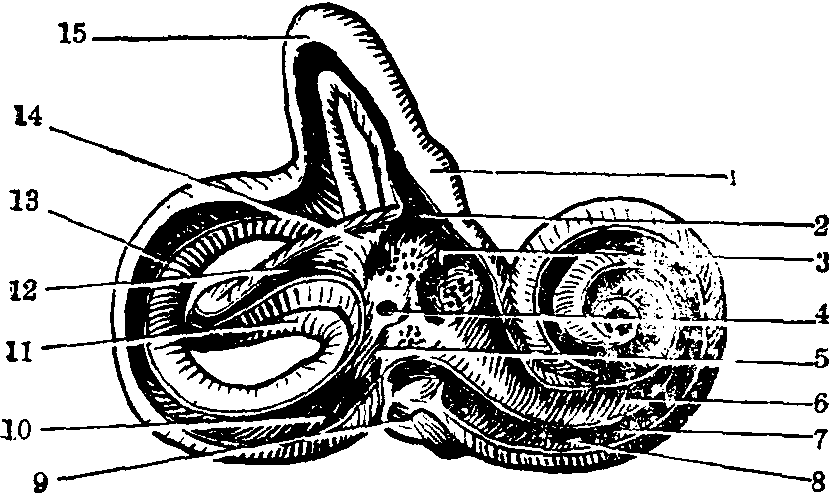

骨迷路分为前庭、骨半规管和耳蜗三部分。此外,内耳道有前庭蜗神经通过,故也附入骨迷路描述。

前庭 前庭是骨迷路中部的一个近似椭圆形的腔隙。它向前下连通耳蜗;向后方连通三个骨半规管。外侧壁是鼓室内侧壁的一部分,在前庭窗处与镫骨底相接;内侧壁对应内耳道底。前庭内侧壁有斜行的前庭嵴。嵴的后上方为椭圆囊隐窝,前下方为球囊隐窝,分别容纳膜迷路的同名囊。嵴的下方分开,围成较小的蜗管隐窝,容纳蜗管的前庭盲端。内侧壁上有数群小孔,名筛斑,为前庭神经的通道。椭圆囊隐窝的下分还有前庭水管内口,为内淋巴管通入前庭水管处。

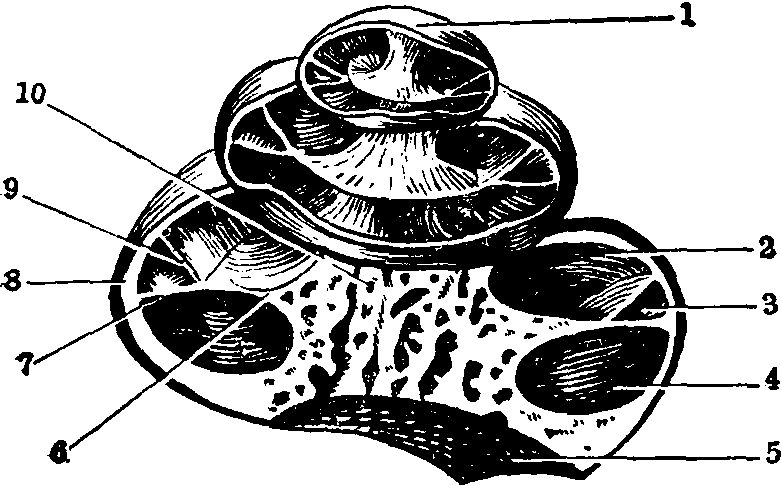

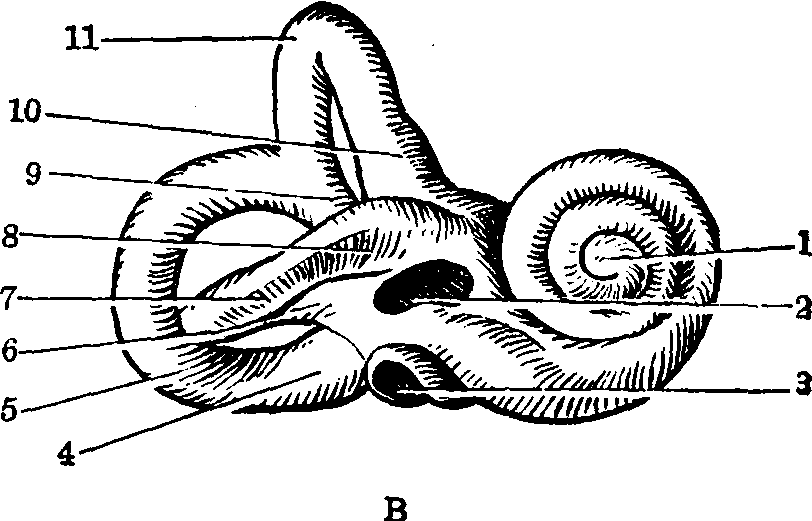

骨半规管 骨半规管包括前、外和后三个骨半规管,都呈“C”字形,约为圆周的2/3。各骨半规管都以两骨脚与前庭相连。一脚叫壶腹骨脚,三管的此脚各具一个膨大的骨壶腹,前、后两骨半规管的另一骨脚合并称为总骨脚,外骨半规管的另一骨脚则称为单骨脚,故三个半规管共有五个口开于前庭。三个骨半规管在空间位置上互相垂直。前骨半规管弓向上,与锥体长轴相垂直,埋在弓形状隆起深面;外骨半规管水平弓向后外,形成乳突窦入口处的外半规管凸;后骨半规管弓向后外,约与锥体长轴平行。骨半规管的管径约为0.8~1.0mm,骨壶腹处加倍。耳蜗 耳蜗形似蜗壳,蜗底对应内耳道底,尖向外,叫做蜗顶。贯穿底和顶的是骨松质构成的圆锥形的蜗轴,有蜗神经和血管穿行其间。耳蜗由环绕蜗轴蟠曲21/2~23/4圈的螺旋状的骨管,称为蜗螺旋管。管的底圈紧贴中耳内侧壁参与构成岬; 顶圈终于盲端。自蜗轴伸出骨螺旋板突入蜗螺旋管(图3),将管不完全地分隔为前外侧的前庭阶和后内侧的鼓阶。骨螺旋板在蜗顶部形成镰

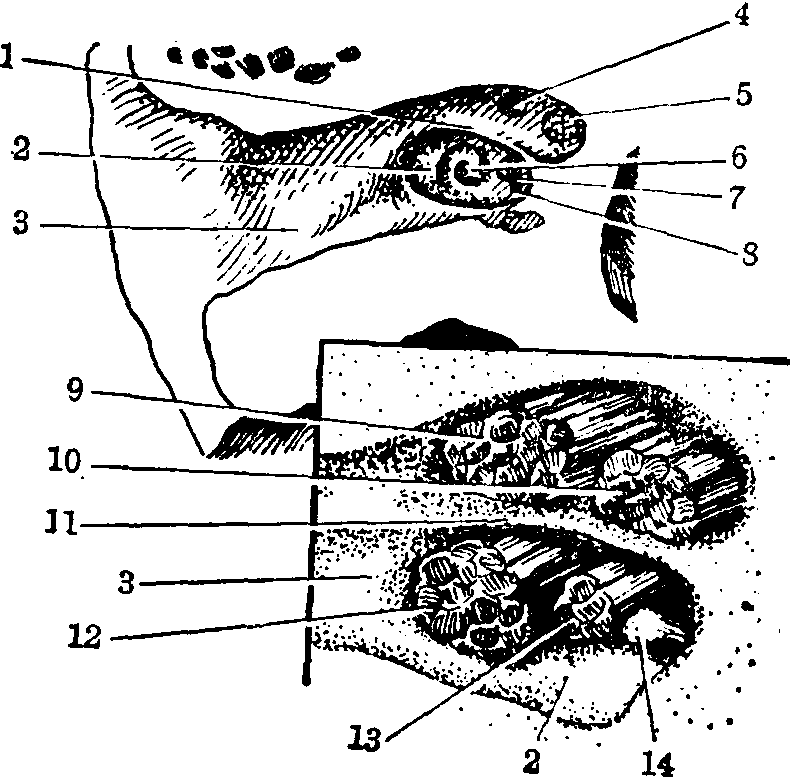

图1 A.内耳模式图

1.内淋巴囊 2.内淋巴管 3.蜗管 4.外淋巴 5.蜗窗 6.蜗水管 7. 前庭窗 8. 膜壶腹 9. 半规管 10.球囊 11.椭圆球囊管 12. 椭圆囊

图2 骨迷路内腔(右侧)

1.前骨壶腹 2.椭圆囊隐窝 3.球囊隐窝 4.前庭水管内口 5. 蜗管隐窝 6. 前庭阶 7. 骨螺旋板 8. 鼓阶 9. 蜗窗 10. 后骨壶腹 11. 骨单脚 12. 外骨半规管 13. 后骨半规管 14. 外骨壶腹 15. 前骨半规管

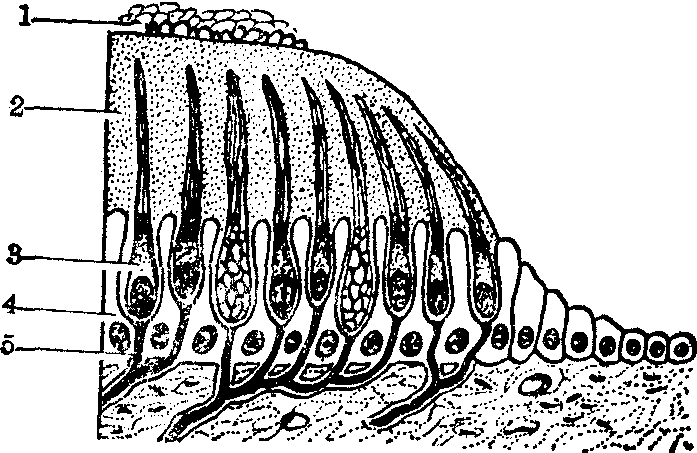

图3 耳蜗断面模式图

1. 蜗顶 2. 前庭阶 3. 蜗管 4. 鼓阶 5. 蜗底 6.骨螺旋板 7.基底层 8. 蜗管外壁 9. 蜗管前庭壁 10.蜗轴

B.骨迷路(侧)

1. 蜗顶 2. 前庭窗 3. 蜗窗 4. 后骨壶腹 5. 后骨半规管 6. 骨单脚 7. 外骨半规管 8. 外骨壶腹 9. 骨总脚 10. 前骨壶腹 11.前骨半规管

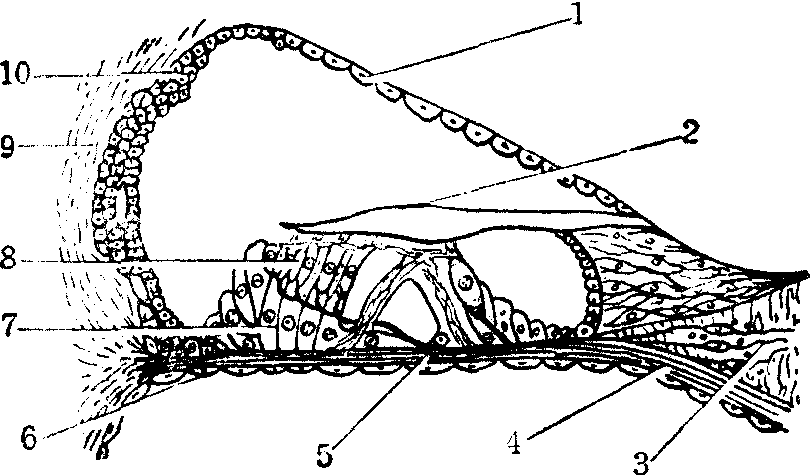

内耳道是颞骨岩部后分内的短管,一端开口于岩部后面,另一端终于内耳道底 (图4)。此底被一横嵴分为上、下两部。上部前分是面神经区,有一面神经管入口;后分有一群小孔,称为前庭上区,椭圆囊壶腹神经通过; 下部前分相当于蜗轴底,有许多小孔排列成螺旋状,即螺旋孔列,蜗神经通过;下部后分有一群小孔称为前庭下区,球囊神经通过;再向后还有一个较大的单孔,后壶腹神经通过。

图4 内耳道底及其与神经的关系(右侧)

1.横嵴 2.内耳道底 3.内耳道 4.面神经区 5.前庭上区 6.螺旋孔列 7. 前庭下区 8. 单孔 9.面神经 10.椭圆囊壶腹神经 11.横嵴 12. 蜗神经 13.球囊神经 14.后壶腹神经

膜半规管 膜半规管管腔约为骨管的1/4,与骨半规管相对应地分为前、外和后膜半规管,具有三个壶腹膜脚、一个总膜脚和一个单膜脚。各壶腹膜脚分别具有前、外和后膜壶腹,几乎充满骨腔,内有横位的小峰样隆起,名壶腹嵴,嵴由两种上皮细胞构成,即支持细胞和毛细

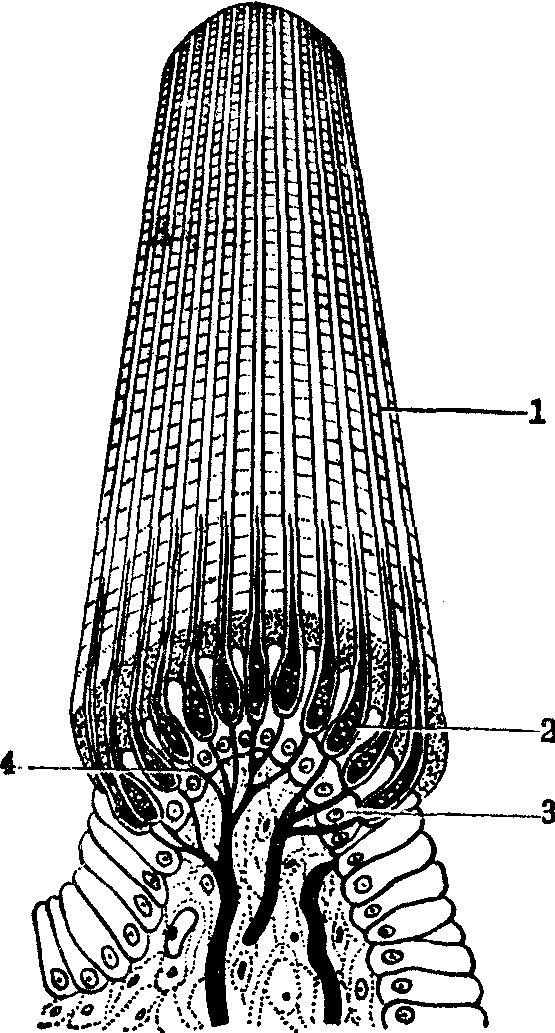

图5 壶腹嵴

1.顶 2.毛细胞 3.支持细胞 4.神经末梢

椭圆囊位于椭圆囊隐窝内,后壁借五个开口与三个膜半规管相通,前壁发出一细管,为椭圆球囊管,连结球囊和内淋巴管。球囊位于球囊隐窝内,向下借连合管与蜗管相连,内淋巴管自椭圆球囊管中段发出,穿前庭水管到颞骨岩部后面,在硬脑膜内形成内淋巴囊。在椭圆囊发出椭圆球囊管管口处,有椭圆囊内淋巴管瓣膜(utrieo-endolymphatic valve of Bast),为一舌状活瓣,当瓣膜两侧压力不等时,瓣膜即可关闭,可能对内耳的功能起保护作用。椭圆囊底和球囊前内壁分布着位觉感受器,分别叫做椭圆囊斑和球囊斑。两斑向囊腔作圆斑状隆起,上皮由支持细胞和毛细胞构成,毛细胞的毛伸入含有位觉砂的胶状体——位觉砂膜内。它们与头部静止的位觉有关,并能接受直线变速运动的刺激(图6)。

图6 位觉斑

1.位觉砂 2.位觉砂膜 3.毛细胞 4.支持细胞 5.神经末梢

蜗管 蜗管卷曲于蜗螺旋管内,与骨螺旋板一起,在骨螺旋板与耳蜗外壁之间将前庭阶和鼓阶完全分开,故又名中阶。蜗管两端皆为盲端,在前庭盲端接近末端处有连合管与球囊相连。顶盲端与螺旋板钩及蜗轴围成蜗孔,前庭阶与鼓阶经此孔相通。蜗管的横切面呈三角形,其三边为蜗管的三个壁。蜗管前庭壁对着前庭阶,为一薄膜,称为前庭膜。外壁贴于耳蜗的壁,此处骨膜增厚为螺旋嵴(螺旋韧带),其外侧分毛细血管丰富,名为血管纹,有分泌内淋巴的作用。蜗管鼓壁对着鼓阶,其内分为骨螺旋板缘,外分为基底层,基底层的纤维呈放射状从骨螺旋板缘伸到蜗管的外壁,叫做听弦。从蜗底至蜗顶,听弦长度逐渐增加,以对不同频率的声波起共振。基底膜上有各种支持细胞和内、外毛细胞,以及盖膜等形成的螺旋器(又名Corti器),为听觉感受器(图7)。

图7 螺旋器断面图

1. 前庭膜 2.盖膜 3.骨螺旋板 4.耳蜗神经 5.听弦 6.基底层 7.支持细胞 8. 毛细胞 9. 螺旋嵴(螺旋韧带) 10.血管纹

声波传入内耳的径路有二: 空气传导和骨传导。在正常情况下以空气传导为主。

❶空气传导: 耳郭收集的声波经外耳道引起鼓膜的振动,三块听小骨也相继振动。镫骨通过前庭窗,将振动传入内耳,引起外淋巴的波动,这时蜗窗上的第二鼓膜对波动起了缓冲作用。外淋巴的波动引起内淋巴的波动,螺旋器接受波动的刺激并将之转变为神经冲动,传入脑产生听觉。另外,中耳腔空气的振动也可使第二鼓膜产生相应的运动,经内耳的淋巴刺激螺旋器,但其效果远较经前庭窗者为弱。

❷骨传导:即声波直接经颅骨的传导作用引起内耳淋巴的波动。

内耳

内耳也名迷路,是颞骨岩部内一套特殊形状的管和腔,其内悬系着由膜组成的管和囊。骨质中的管和腔称骨迷路,包括骨半规管、前庭和耳蜗。膜组成的管和囊称膜迷路,包括膜半规管、椭圆囊、球囊和耳蜗管。膜半规管的特定部位有壶腹嵴,椭圆囊和球囊有椭圆囊斑和球囊斑,它们是位觉感受器。耳蜗管内有螺旋器,是听觉感受器。这些感受器由特殊的感觉上皮组成。

骨迷路腔面被覆骨膜和一层扁平上皮,称间皮或间充质上皮。膜迷路由结缔组织和单层鳞状或立方上皮组成,其内充满内淋巴的液体。膜迷路外面伸出结缔组织小梁,与骨迷路的骨膜相连,起悬系膜迷路的作用。膜迷路与骨迷路之间的腔隙称外淋巴间隙,其内充满外淋巴的液体。内、外淋巴互不相通,其成分和来源各异,并有各自的排出通路。

内耳的组成和结构 内耳的骨迷路分骨半规管、前庭和耳蜗,三者彼此相通,其内分别容纳着相应的膜迷路的管和囊,即膜半规管、椭圆囊和球囊及耳蜗管,它们彼此也通连。膜迷路壁腔面的特定部位,有位觉和听觉感受器。

骨半规管和膜半规管 骨半规管在前庭后方,分上半规管、后半规管和外半规管,三管互相垂直。(参见“位听器官”条图1)。每个半规管为半环形管,约是圆周的2/3。每个管有两个脚,一个是单脚,一个是壶腹脚,壶腹脚的膨大部称壶腹。上半规管和后半规管的单脚合成一个总脚。故三个半规管有5个孔开口于前庭。膜半规管较小,悬系于骨半规管内,也各有一个膨大的壶腹,内有横向的隆起,称壶腹嵴(见“壶腹嵴”条)。

前庭、椭圆囊和球囊 前庭在鼓室内侧,为不规则卵圆形腔,后上方有5个孔通骨半规管,前下方有孔通耳蜗(参见“位听器官”条图)。前庭的外侧壁即鼓室的内侧壁,其上有前庭窗和鼓窗。它的内侧壁邻接内耳道底,有向后下方伸出细管到颞骨岩部后面,称前庭导水管。椭圆囊在前庭后上部,与膜半规管通连。球囊占前庭前下部,藉连合管通耳蜗管。两囊之间由椭圆球囊管通连。由椭圆球囊管伸出内淋巴管,位于前庭导水管中,末端膨大的盲囊称内淋巴囊。椭圆囊外壁和球囊前壁内面有局部增厚的隆起,分别称椭圆囊斑和球囊斑(参见“椭圆囊斑”和“球囊斑”条)。

耳蜗和耳蜗管 耳蜗在前庭前方,与前庭相通。它的形状象蜗牛壳,顶端称蜗顶,朝向前外;底端称蜗底,朝向后内方,形成内耳道底。耳蜗由底到顶高约5mm,底的直径约9mm。耳蜗的中轴由锥形的骨质组成,称蜗轴。人的耳蜗骨管直径约3mm,以蜗轴为中心旋转23/4周(见图)。蜗轴的骨质疏松,内有腔容纳血管、神经和螺旋神经节。自蜗轴向耳蜗骨管中伸出螺旋状的骨片,称骨螺旋板。耳蜗骨管外壁骨膜增厚,称螺旋韧带,它向管内伸出基底膜,又名膜螺旋板,与骨螺旋板接连(参见“耳蜗管”条图1)。骨螺旋板上面有斜向的膜伸到管的外壁,称前庭膜。耳蜗管是耳蜗内的膜迷路,也名中阶,是螺旋形的盲管,横切面呈三角形,含内淋巴。它的外壁是血管纹,是被覆于螺旋韧带表面较特殊的上皮;上壁是前庭膜;下壁是着附于骨螺旋板上面的螺旋缘和基底膜。下壁上面有特殊的感觉上皮构成的螺旋器,是听觉感受器。耳蜗管底端藉连合管通连球囊,上端是盲端。耳蜗管上方的腔称前庭阶,与前庭相通;下方的腔称鼓阶,底端藉圆窗上的第二鼓膜与中耳分隔(见图)。前庭阶和鼓阶在蜗顶经蜗孔相通,两者的腔面有薄层骨膜和单层扁平上皮,含外淋巴。

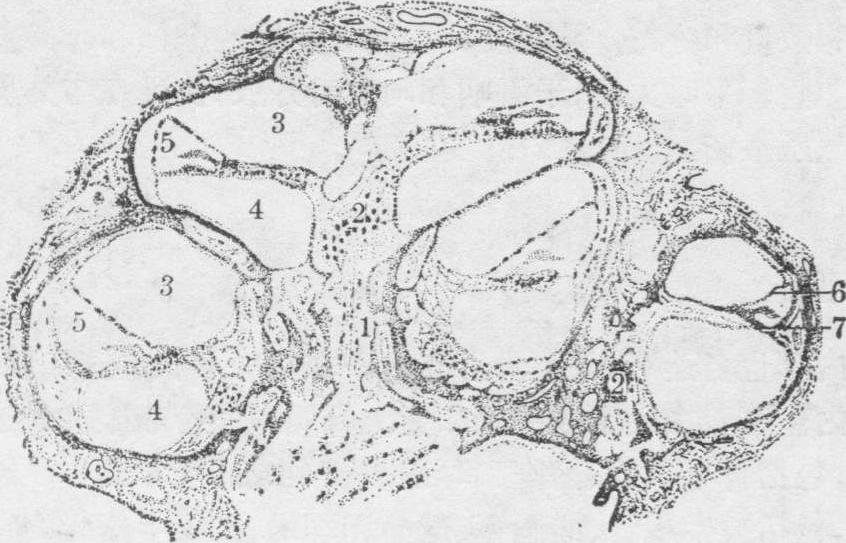

经蜗轴的耳蜗垂直切面图

1.蜗轴 2.螺旋神经节 3.前庭阶 4.鼓阶 5.耳蜗管 6.前庭膜 7.螺旋器

内淋巴和外淋巴 内淋巴与外淋巴的化学组成不同。外淋巴与细胞外液近似。内淋巴象细胞内液,含K+多。先前的研究推想,内淋巴主要由血管纹、螺旋隆凸、壶腹嵴和位觉斑附近的细胞分泌。近年电镜研究支持这个见解,并见膜迷路许多部位的上皮细胞具有合成和分泌的结构特点,也参与产生内淋巴。内淋巴的主要吸收部位是内淋巴囊。内淋巴囊腔面被覆高柱状上皮,有两型细胞。一型细胞的胞质致密,核大而不规则,细胞底部有质膜内褶。另一型细胞着色较浅,含许多吞饮小泡,游离面有长微绒毛,侧面有突起与相邻细胞穿插。这些都是内淋巴囊吸收功能的证据。此外,膜迷路许多部位的上皮细胞有吞饮小泡,它们也可能参与吸收。外淋巴的生成见解不一,有人认为它是血浆的滤出液,另有人认为它来源于脑脊液。已知外淋巴间隙与蛛网膜下腔在功能上是通连的,但其意义还不了解。

内耳的血管和神经 小脑下动脉分出迷路动脉,它入内耳道分成前庭动脉和耳蜗总动脉。耳蜗总动脉又分成前庭耳蜗动脉和耳蜗固有动脉。前庭动脉分支供给椭圆囊和球囊上部和外侧部、上半规管和外半规管的一部分。前庭耳蜗动脉及其前庭支分布在椭圆囊及球囊的下部和内侧部、后半规管和总脚。它的耳蜗支分布于耳蜗的第一周。耳蜗固有动脉穿行蜗轴,分成若干小支,供应骨螺旋板、基底膜、血管纹、螺旋嵴、前庭阶骨膜和鼓阶下壁。静脉有三个分支。一为迷路静脉或称内听静脉,汇集耳蜗中周和顶周的血液,注入岩上窦或乙状窦; 二为蜗小管(耳蜗导水管)静脉,汇集耳蜗底周、球囊和一部分椭圆囊的血液,注入岩下窦; 三为前庭小管(前庭导水管)静脉,汇集半规管和一部分椭圆囊的血液,注入岩上窦,三者均回流至颈内静脉。内耳没有淋巴管。内耳的血管配布形式与保护听觉感受器不受血管脉搏波的影响有关。

内耳的神经主要是位听神经,它包括前庭神经和耳蜗神经。前庭神经上部分布于椭圆囊斑与上、外半规管壶腹嵴,它的下部分布于球囊斑和后半规管壶腹嵴。前庭神经节位于内耳道,为双极感觉神经元,发出神经纤维入延髓的前庭核。耳蜗神经经蜗轴入耳蜗。它的神经节在蜗轴中,也是双极感觉神经元。神经元发出神经纤维到螺旋器的毛细胞,其分布形式较复杂,其细节所知不多。耳蜗神经入延髓止于耳蜗核。螺旋器也接受传出纤维。它们来自橄榄耳蜗束,胞体在上橄榄核。它随同前庭神经出延髓,加入耳蜗神经,入耳蜗支配毛细胞。这些纤维对信息传入起抑制作用。支配内耳血管的交感神经来自颈上神经节。

内耳

inner ear

内耳

inner (/internal)ear

内耳nèi ěr

inner ear;internal ear; auris interna

内耳inner ear

亦称“迷路”。耳的结构之一。全部埋藏于颞骨岩部骨质内,介于鼓室与内耳道底之间,由骨迷路和膜迷路构成。骨迷路由致密骨质围成,是位于颞骨岩部内曲折而不规则的骨性隧道。膜迷路是套在骨迷路内的一封闭的膜性囊。膜迷路内充满内淋巴液,骨迷路和膜迷路之间的腔隙内被外淋巴液填充,内、外淋巴液互不相通。

- 小花脸是什么意思

- 小苏是什么意思

- 小苏打是什么意思

- 小范是什么意思

- 化学式是什么意思

- 化学性质是什么意思

- 化学战是什么意思

- 化学方程式是什么意思

- 化学武器是什么意思

- 化学疗法是什么意思

- 化学纤维是什么意思

- 化学肥料是什么意思

- 化学能是什么意思

- 化学键是什么意思

- 化学镀是什么意思

- 化工是什么意思

- 化干戈为玉帛是什么意思

- 化性起伪是什么意思

- 化成是什么意思

- 化敌为友是什么意思

- 化整为零是什么意思

- 化斋是什么意思

- 化民成俗是什么意思

- 化油器是什么意思

- 化生是什么意思

- 化疗是什么意思

- 化痰是什么意思

- 化瘀是什么意思

- 化石是什么意思

- 化粪池是什么意思

- 化纤是什么意思

- 化缘是什么意思

- 化肥是什么意思

- 化育是什么意思

- 化脓是什么意思

- 化腐朽为神奇是什么意思

- 化装是什么意思

- 化解是什么意思

- 化费是什么意思

- 化身是什么意思

- 化铁炉是什么意思

- 化险为夷是什么意思

- 化隆是什么意思

- 化雨是什么意思

- 化零为整是什么意思

- 化验是什么意思

- 化验员是什么意思

- 化验室是什么意思

- 北是什么意思

- 北上是什么意思

- 北九州是什么意思

- 北京是什么意思

- 北京人是什么意思

- 北京体育大学是什么意思

- 北京医科大学是什么意思

- 北京图书馆是什么意思

- 北京大学是什么意思

- 北京大学图书馆是什么意思

- 北京奥运会是什么意思

- 北京市是什么意思