兵符

古时调遣军队的凭证。

兵符

(一) 古时调遣军队的符节凭证。《史记·魏公子列传》: “嬴 (侯嬴) 闻晋鄙之兵符常在王卧内。”魏信陵君从嬴计,使如姬窃兵符,夺晋鄙兵救赵。

(二) 用兵的符箓、兵书之类。《史记· 五帝本纪》 张守节正义引 《龙鱼河图》:“天遣玄女下授黄帝兵符,伏蚩尤。”

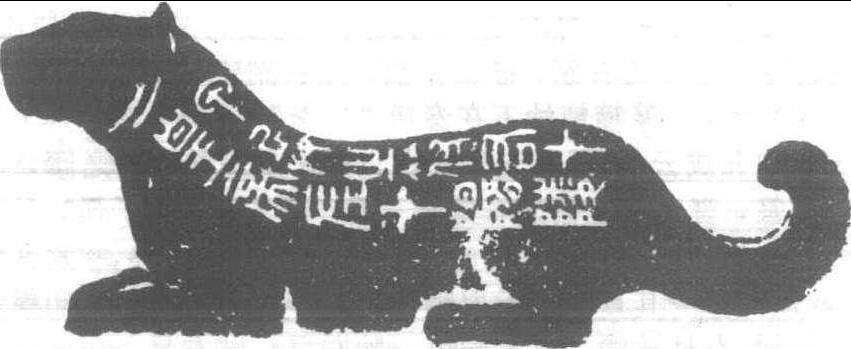

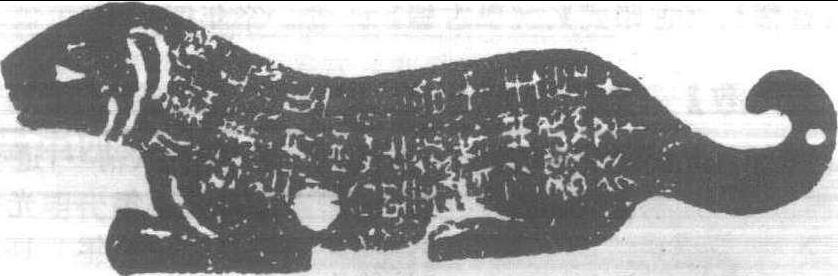

古代調兵遣將使用之符節。有玉、銅、竹等質地,虎、魚、箭諸形狀。通常剖分爲二,右在君王,左在軍行主將。使者去軍中傳達王命時,須持右半,合符後命令方能執行。《史記·魏公子列傳》:“嬴(侯嬴)聞晉鄙之兵符常在王卧内,而如姬最幸,出入王卧内,力能竊之。”《宋史·兵志十》:“康定元年,頒銅符、木契、傳信牌。銅符上篆刻曰‘某處發兵符’,下鑄虎豹爲飾,而中分之。右符五,左旁作虎豹頭四;左符五,右旁爲四竅,令可勘合。又以篆文相向,側刻十干字爲號:一甲己,二乙庚,三丙辛,四丁壬,五戊癸。左符刻十干半字,右符止刻甲己等兩半字。右五符留京師,左符降總管、鈐轄、知州軍官高者掌之。凡發兵,樞密院下符一至五,周而復始。指揮三百人至五千人用一虎一豹符,五千人已上用雙虎豹等。”參閲《唐六典·符寳郎》、《武經總要前集·符契》。

兵符bīng fú

〖名词〗

古代调遣军队的符节凭证(1)。《信陵君救赵论》:兵符藏于卧内。——兵符藏在寝室里。

兵符

调遣军队的符节凭证。以铜、玉石等制成,上刻文字,剖为两半,国君与统帅各执一半。《信陵君窃符救赵》:“嬴闻晋鄙之~常在王卧内。”

各种凭证

授予天下的凭证:灵契

古代皇帝授予的世代享受某种特权的凭证:铁契 铁券

古代帝王赐给功臣世代享受优遇或免罪的凭证:丹书铁券 丹书铁契 誓书铁券 银书铁券 金书铁契 铁券丹书 铁券金书

长官发布命令的凭证:令牌

对长官令牌的敬称:钧牌

官府的凭证:凭照 凭由

官府发给的凭证:关由

由单位发给的证明某事的凭证:凭(凭单)

古代朝廷传令或调兵的凭证:符(兵符;虎符;铜虎符;铜兽符) 金

银制的兔形兵符:银兔符 银菟符

军队中用以传令的形状像箭的凭据:令箭

急速传递的兵符:飞符

古代授官的文凭:告(告身;告命;告敕;告牒;告劄) 官告

派人担任职务的证书:剖竹 委任状

据以授官的委任状:随牒 随折

旧时官府拘捕犯人的凭证:签(签牌;朱签;火签) 逮捕证

旧时法院拘提犯人的凭证:拘票

命令急速将犯人捉拿归案的凭证:雷火签儿

古代官府调拨使用驿马的凭证:铺马剳子

清代邮递紧急公文的凭证:火票 火牌 牌票

一种领取官钱的凭证:长度

免除服役的凭证:蠲符

财务收支或送货的凭证:单据 单子 凭单

运货报税的单据:报单

用来验证的凭据:证验

供查验的凭证:验牌

重要凭证:虎符龙节

军事策略

军略

古代一种曲线获胜的军事策略:以迂为直

用兵的策略:豹策

用兵的重要策略:兵要

用兵作战的策略和方法:钤决 钤匮 钤符 兵钤 兵法 兵道 兵术 兵体 玄女符 玉帐术 六韬三略 龙韬豹略

兵书,兵法:兵符

神秘莫测的兵法:鬼书

克敌制胜的策略:虎略 顺策

作战时采用的一种对付入侵敌人的策略:高壁清野 坚壁清野 坚城清野 固壁清野 清野固垒 清野坚壁 壁坚野清 闭壁清野

军事策略上变化多端,让人捉摸不透:无奇无穷 出奇不穷

另见:军事 谋略 战略

各种权力

政府或国君的权力:国权

政府治理国家的权力:治权

一个国家固有的不受别国干涉、自主处理自己事务的权力:主权

统治的权力:理柄

君主的权力:君权 皇权

君主的统治权:王权

一脉相承的皇权:根统

朝廷的权力:朝柄

宰相的权力:相权 相柄

军政权力:枢柄

军事权力:军权 兵权 兵柄 兵要 兵钤 兵符 利器 武柄 戎柄 戎节 旌节(久拥~) 刀柄

兵权或生杀大权:刀把(刀把子) 刀靶子

政党的权力:党权

地方的权力:乡权

职权范围内的权力:职权 职势 事枢

选拔、任用、考核官吏的职权:铨柄

中央行政机关的职权:枢衡

御事的权力:尺棰

处理事情的权力:事权 全权(~代表)

对国政的发言权:议权

实际权力:实权

掌握的实权:权寄

中枢权力:枢极

特殊权力:特权

上级授予的特殊权力:尚方宝剑

小的权力:小权(~分散)

很小的一点权力:尺寸之柄

微小的权力:寸柄

不正当的权力:窃权

作威作福的权力:福柄

兵符bīng fú

❶调遣军队的符信。《史记·魏公子传》:“晋鄙之~~常在王卧内。”

❷代指兵书。李峤《安辑岭表事平罢归》:“绛宫韬将略,黄石寝~~。”

兵符

中国古代依法调兵遣将的凭证。因为做成虎、鱼、龟等动物形状,故有虎符、鱼符、龟符等名称。一般在战国、秦、汉时期盛行虎符,多用青铜铸造而成,一分为二,背上刻有铭文。左右两半分别由地方官吏或领兵将领和中央保管,用兵之时,必须由使臣持符勘合,左右符相合,才能差兵。战国时期,《新郪虎符铭文》:“甲兵之符,右在王,左在新郪,凡兴士被甲,用兵五十人以上,必会王符,乃敢行之,燔燧事,虽母(毋)会符,行殹 (也)。”汉代、元代也有过金虎符。唐代改制铜鱼符,左半进内,右半传州、府、监及执兵镇守之所,并留守应执符官人。此外,也有龟符、竹使符。兵符代表着兵权,使用兵符必须按照法律规定程序去办。如果不依法用符调兵,则要受法律制裁。唐律规定: “下鱼符,畿内三左一右,畿外五左一右。左者在内,右者在外,行用之日,从第一为首,后更有事须用,以次发之,周而复始。”“诸擅发兵,十人以上徒一年,百人徒一年半,百人加一等,千人绞。”“诸应发给兵符而不给,应下发兵符而不下,若下符违式,及不以符合从事,或符不合不速以闻,各徒二年;其违限不即还符者,徒一年”(均见《唐律疏议·擅兴》)。

兵符

❶古时调兵用的凭证。参见“虎符”。

❷兵书之类。

兵符

❶古时调兵用的凭证。参见“虎符”。

❷兵书之类。

兵符bing fu

military tally

兵符

古時以青銅製成虎形、魚形等動物形狀,作為傳達命令、調動軍隊之信物憑證。一符中剖為二,其半存于宫廷,其半為駐外官吏所持,使用時,兩半相合,方能執行命令。依其形態,亦謂為 “虎符”、“魚符”等。著名兵符有戰國時之“新鄰虎符”、“杜虎符”,秦之 “陽陵虎符”,後者有金象嵌文字: “右在皇帝,左在陽陵。” 此係初秦之文,殊為珍貴。

兵符

- ·ou(ˊ)是什么意思

- ·ou(ˋ)是什么意思

- ·o(ˇ)是什么意思

- ·o(ˊ)是什么意思

- ·o(ˋ)是什么意思

- ·po是什么意思

- ·qu是什么意思

- ·shi是什么意思

- ·shɑng是什么意思

- ·tou是什么意思

- ·u(-)是什么意思

- ·ua(-)是什么意思

- ·uai(-)是什么意思

- ·uai(ˇ)是什么意思

- ·uai(ˋ)是什么意思

- ·uan(-)是什么意思

- ·uang(-)是什么意思

- ·uang(ˇ)是什么意思

- ·uang(ˊ)是什么意思

- ·uang(ˋ)是什么意思

- ·uan(ˇ)是什么意思

- ·uan(ˊ)是什么意思

- ·uan(ˋ)是什么意思

- ·ua(ˇ)是什么意思

- ·ua(ˊ)是什么意思

- ·ua(ˋ)是什么意思

- ·ueng(-)是什么意思

- ·ueng(ˇ)是什么意思

- ·ueng(ˋ)是什么意思

- ·ui(-)是什么意思

- ·ui(ˇ)是什么意思

- ·ui(ˊ)是什么意思

- ·ui(ˋ)是什么意思

- ·un(-)是什么意思

- ·un(ˇ)是什么意思

- ·un(ˊ)是什么意思

- ·un(ˋ)是什么意思

- ·uo(-)是什么意思

- ·uo(ˇ)是什么意思

- ·uo(ˋ)是什么意思

- ·u(ˇ)是什么意思

- ·u(ˊ)是什么意思

- ·u(ˋ)是什么意思

- ·wɑ是什么意思

- ·xu是什么意思

- ·yo是什么意思

- ·yɑ是什么意思

- ·zhe是什么意思

- ·zhɑ是什么意思

- ·zi是什么意思

- ·zɑn是什么意思

- ··是什么意思

- ·ü(-)是什么意思

- ·üan(-)是什么意思

- ·üan(ˇ)是什么意思

- ·üan(ˊ)是什么意思

- ·üan(ˋ)是什么意思

- ·üe(-)是什么意思

- ·üe(ˇ)是什么意思

- ·üe(ˋ)是什么意思