兰陵王

唐教坊曲名。后用作词牌。始见于宋秦观《淮海词》,而以周邦彦所作最为著名。三叠一百三十字,前叠七仄韵,中叠五仄韵,后叠六仄韵。参见“常用词谱”类。

兰陵王

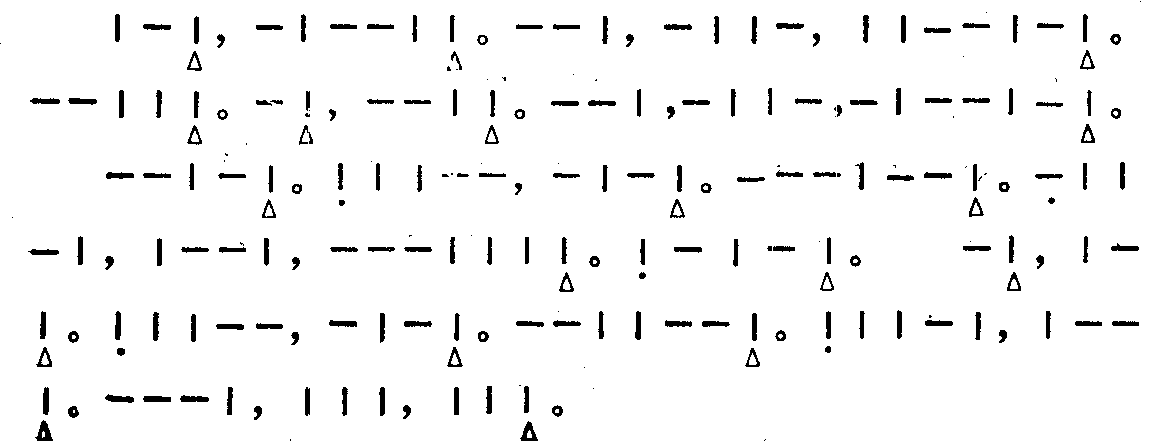

诸领字除一平声外,并宜用去声。宜押入声韵。

兰陵王

创始于北齐的歌舞戏剧目。《北齐书·兰陵武王孝瓘传》、《北史·齐宗室诸王下》、《乐府杂录》、《教坊记》、《旧唐书·音乐志》等均有述及。所演为北齐兰陵王高长恭的战斗故事。长恭有胆勇,善战,以其颜貌无威,每入阵即著面具。“芒山之败,长恭为中军,率五百骑再入周军,遂至金墉之下,被围甚急,城上人弗识,长恭免胄示之面,乃下弩手救之,于是大捷,武士共歌谣之,为‘兰陵王入阵曲’是也。”(《北齐书·兰陵武王孝瓘传》)唐代时,《兰陵王》的演出情况为以歌舞“效其指挥击刺之容”,扮演的演员头戴面具,“衣紫、腰金、执鞭”(段安节《乐府杂录》)。

兰陵王

唐教坊曲,用作词调。始见宋周邦彦《清真集》。王灼《碧鸡漫志》卷四云:“《北齐史》及《隋唐嘉话》称,齐文襄之子长恭,封兰陵王。与周师战,尝着假面对敌,击周师金墉城下,勇冠三军。武士共歌谣之,曰《兰陵王入阵曲》。今越调《兰陵王》,凡三段二十四拍,或曰遗声也。此曲声犯正宫,管色用大凡字,大一字,勾字,故亦名《大犯》。又有大石调《兰陵王慢》,殊非旧曲。周、齐之际,未有前后十六拍慢曲子耳。”据此知其为犯调。《清真集》入越调(无射商)。《词律》卷二○列宋史达祖一体。《词谱》卷三七谓此调始于秦观,并列其“雨初歇”一首为定格,以溯其源。按此词录自汲古阁本乾隆重印《少游诗馀》,实为明张綖之作而混入者,非引调之创。《词谱》列周邦彦“柳阴直”一首为正体,三叠,一百三十字,首叠十一句七仄韵,次叠八句五仄韵,末叠十句六仄韵。后结六字,用六仄声,宋元人俱如此填。又此调押韵,亦应遵周体,以入声为宜。又列别体三种。宋毛开《樵隐笔录》云:“绍兴初,都下盛行周清真咏柳《兰陵王慢》,西楼南瓦皆歌之,谓之《渭城三叠》。以周词凡三换头,至末段声尤激越,唯教坊老笛师能倚之以节歌者。”可知此调声情。

《兰陵王》

《兰陵王》

周邦彦

柳柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上①,曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国②,谁识京华倦客。长亭路③,年去岁来,应折柔条过千尺。闲寻旧踪迹,又酒趁哀弦,灯照离席。梨花榆火催寒食④。愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿⑤,望人在天北。凄恻,恨堆积,渐别浦萦回⑥。津堠岑寂⑦,斜阳冉冉春无极。念月榭携手,露桥闻笛,沉思前事,似梦里,泪暗滴。

【注释】 ①隋堤: 指隋炀帝时开导汴水所筑之堤。②故国: 这里指故乡。③长亭: 秦汉时十里置亭,为行人休息及饯别之处。④榆火:古代以清明前一日或二日为寒食,禁火三天,节后另取新火,朝廷于清明日取榆柳新火赐百官。⑤迢递:遥远。⑥别浦:银河。⑦津堠:渡口曰津,标记里程的土堆曰堠。

【词大意】 隋堤柳荫匀又直,枝条袅袅绿如碧。折柳赠别几番上隋堤,垂丝拂水吐絮情依依。登山临水望故里,淹留京城不得意。长亭相间整十里,年年送客来此地。送走客人难数计,折损柳条千余尺。

闲来无事寻旧迹,往昔送客今日轮到我自己。酒伴悲乐人易醉,灯照别宴心欲碎。梨花放白寒食近,清明佳节榆火新。风帆箭疾愁煞人,春融水暖半篙深。回头举目望京畿,行舟已过数程驿。乘舟南行近故里,尚有情人留北地。

心中悲伤恨堆积,银河盘旋牛女离。渡口堠子皆沉寂,夕阳西下春无际。月下楼台携手日,露浸河桥共闻笛。往事依稀似梦里,恋人暌违泪暗滴。

【赏析】 关于此词的背景,张端义《贵耳集》及其他笔记里有这样的记载: 周邦彦在李师师家,闻道君(宋徽宗)至,遂匿床下。道君自携新橙一颗,云是江南初进,遂与师师谑语。邦彦悉闻之,檃括成《少年游》,词中有“纤指破新橙”云云。师师歌此词,道君问谁作,师师以直对。道君大怒,因加邦彦迁谪,押出国门。隔一、二日,道君复至李师师家,不遇。坐久至更初,师师归,愁眉泪眼,憔悴可掬。道君问故,师师奏云: 邦彦得罪去国,略致一杯相别,不知官家来。道君问曾有词否?师师云有《兰陵王》词。道君云唱一遍看。曲终,道君大喜,复召邦彦为大晟乐正。后官至大晟乐乐府待制。对上述记载,王国维《清真先生遗事》以为 “失实”,并说56岁的周邦彦 “应无冶游之事”。此系意度,在对待男女情事上,王国维与周邦彦没有共同语言,用今天的话说王不能理解周。话说回来,这里不是肯定上述《贵耳集》的记载就那么真实可信,而是它至少可表明这首《兰陵王》是被送者之词,而送他的不是别人,正是他的情人李师师。看来在对 《兰陵王》 题旨的理解上,张端义比周济 ( 《宋四家词选》)、陈廷焯 (《白雨斋词话》)所云更符合词的原意。周济和陈廷焯不是说自己“不能遽窥其旨”,即看不懂,就是强作解人,把此词上中下三阕的送客者都说成是周邦彦,这是不符合实际的。

实际是上阕十句中,前五句和后三句咏柳,一则还足题面,二则忆隋堤赠别。无疑,囊时作者作为“送行”者,乃“客中送客”(周济语)也。中间“登临”二句写“送行”者本人的宦情枨触和倦游思乡之情,此处顿挫以为下文蓄势。

中阕转入目前。“又”字所领起的二句意谓同样的哀弦和离席,昔时曾多次为他人饯别,今日却轮到自己。“梨花”句点明离京的时令。“愁”字领起的四句,以在饯宴上对行程中波暖船速迢递远去的拟想,表达自己作为被送者对京城,特别是对京中情人的依恋,而这种依恋又是与情人南望自己远去的怅惘感伤之情双向同构的,因而更扩展和深化了由柳(留)引发的离情蔓延的空间和程度。

下阕写作者对“天北”之人,也就是京中情人的相思。在京时作者怀念故乡,离京后又感到凄凉愁恨。以往多把这种愁恨解释成因怀念京中友人而生,其实不是一般友人,而是异性情人,即为他送行的 “望人”。这里把“天北望人”解作异性情人,在词中可以找到内证,这就是“渐别浦萦回”以下三句。“别浦”,不少注本及赏析文中都理解为江河之汉口云云,非也。“别浦”语见李贺 《七夕》诗的 “别浦今朝暗”之句,指银河。因银河为牛郎,织女二星隔绝之地,故称其为别浦。既以牛女为喻,作者的对方自然是位女子了,甚至可以进一步说她就是那个为作者送行的、“愁眉泪眼、憔悴可”的李师师。当然解读诗词不必这么拘泥和坐实,所以此词下阕似宜作如此解:作者之所以那么凄恻、怅恨,在他看来,自己和那位“望人”就像被银河隔离的牛郎织女。路途遥远,渡口岑寂,春日漫长,太阳迟迟不落,牛女相会的七夕何时到来?这就更加倍怀念当年月下携手、露桥闻笛的幸福时刻。回想这些往事,就像做梦一样,不禁暗自流下滴滴泪水。第三阕以“凄恻”二字领起,以“泪暗滴”作结,首尾照应。中间天上人间回环往复,所谓 “曲笔能拳” (慊静题《清真集》绝句) 者也。

鉴于周邦彦的词具有 “借字用意,言言皆有来历” (刘肃 《片玉集序》) 的特点,这首词的上阕很可能对唐末名姬柳氏《杨柳枝》 的 “杨柳枝,芳菲节,可恨年年赠离别”三句有所取意,而其中阕的“梨花榆火催寒食” 句,不正是韩翃《寒食》诗 “春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”的檃括吗?至于这种取意和檃括,对填词来说是长处还是短处、是优势还是不足,不是通过评析一首 《兰陵王》 可以说清楚的,好在并不影响对此词的理解,对此这里只点到而已。

据《樵隐笔录》记载,周邦彦的这首自度名曲,南宋绍兴年间在杭州颇流行,与王维的《渭城曲》并誉,被称为 《渭城三叠》。

兰陵王

晚阴薄, 人在荼䕷院落。 秋千罢、 还倚锁窗, 花雨和烟冷银索。近来情绪恶。遮莫,青春过却。单衣减,沉水自熏,病酒经年怯孤酌。

低低燕穿幕。任笺绿绡红,心事难托。柳丝系梦轻漂泊。叹衾凤羞展,鸾镜空掩,思量睡也怎睡着。恨依旧寂寞。

妆阁,闭鱼钥。怕唱到阳关,箫谱慵学。夜占蛛喜朝灵鹊。只目断千里,锦帆天角。玲珑帘月,照见我,又瘦削。

这是一首三叠(片)的长调,共130字,在慢调之中也算是比较长的了。词家填词,一般说来,长调比较难驾驭,它要求情足,事足,笔力矫健,尤其是三叠、四叠的长调,要有相当的结撰艺术才能写好。《兰陵王》在《忆云词》二百多首词中,仅此一首,是项廷纪最长的词作之一。这是一首抒情词,全词抒写一个年轻女子在暮春时节怀人念远的心态情绪。

上片从描写晚春景象入手,并以此背景,表现抒情主人公的伤感情绪。词人用“荼䕷”点题“春晚”。荼䕷在春花中开放最晚,如苏轼所说,“荼䕷不争春,寂寞开最晚” (《杜沂游武昌……》),王淇(宋人)所说“开到荼䕷花事了” (《春暮游小园》);用“晚阴薄”写这晚春时节的一个阴云淡淡的傍晚。这两句,给全词规定了特定的节候,同时也交代了词中抒情主人所处的特定位置;且“晚阴薄”给女主人公心理罩上一层阴影,“荼䕷”也最容易诱发女主人的暮春之感。所以,两句的内涵是丰富的。接着,再写女主人公的活动: 她荡罢了秋千,倚着雕镂着连环图案花纹的窗子,看着红雨般的落花,迷离的轻烟,带有凉意的银丝编制的秋千索。“秋千”三句既是交待人物的活动,又用“花雨”等补充暮春景象,并用一个“冷”字兼写自然气温与女主人公的心理感受,与“晚阴薄”的特定环境相照应。“近来”以下至上片结句,都是抒情之笔。所抒之情,一是感慨“青春过却”,一是感慨寂寞孤独,而以“情绪恶”作为总提。“青春过却”,一语双关,既是指春景消歇,更是指人的青春年华的消逝,它包含一种很强烈的失落感。而从“遮莫” (尽教)一词,读者又可以体会到女主人对这些最可贵东西的失落,又是那么无可奈何。“沉水”,沉香水,用以熏衣,宋胡宿有“沉水熏衣白璧堂” (《侯家》)的诗句。单衣自熏与“孤酌”,都是写女主人的孤独。其实,作者把整个荼䕷院落写得寂然无声,也正是要表现女主人这种孤独、失落感,孤独感迫使女主人“孤酌”饮酒,而孤酒易醉,常饮常醉,以致“病酒经年”。酒醉如病,故称“病酒”;长期病酒,自然痛苦,故“怯孤酌”。然而,饮酒是为了解忧排闷,既怯孤酌,何以解忧?看来,虽“怯”,还是要去“孤酌”。至此,已初步写出女主人心事茫茫无可排遣的心理状态。

词的中片,进一步刻划女主人的孤独与寂寞。作者首先用低低穿幕的“燕” (这燕应是双燕)反衬主人公的孤独。接着,用“笺绿绡红”两句深入一层写她的“心事”。这里的“笺”、“绡”都是用来承载题诗、写信的东西“绿”、 “红”则表示“笺” “绡”的多种多样。但词中说: 任凭你笺、绡红红绿绿,多种多样,而女主人公的“心事”仍然表达不了。由此可见其心事之多,之重。接着再用“柳丝”一句开拓一层,刻划心理状态。“柳丝系梦”实际上的语法词序是“梦系柳丝”,为填词平仄的要求而将词序作了调动。“柳丝”本暮春常见之物,千条万条,随风飘荡,及至散为柳绵,则是“满城风絮”。以柳丝(或柳绵)写梦,既是写梦之多,又是写梦境的漂泊不定,实际上是主人公心情惝恍的写照。“衾凤”三句,再调换一个角度,写主人的孤独空虚。“衾凤羞展”是说自己孤身一人,羞见被子上绣着的双凤,因而羞于展被;“鸾镜空掩”是说自己“青春过却”,容颜憔悴,不敢临镜,因而掩镜不用;“思量”一句则写辗转反侧,不能入睡。三句用一“叹”字领起,一气贯串,深刻反映了女子孤苦哀怨的内心世界。“恨依旧寂寞”是总结句,把种种感情归于“寂寞”,“依旧”明寂寞由来已久。从中片看,女子种种心态的焦点在于“怀人”,她与所怀念的人长期分离,因而造成使她痛苦不堪的孤独感与失落感。

下片(第三叠)集中笔墨写女子的“怀人”。“妆阁,闭鱼钥”,鱼钥是鱼形的锁,梁简文帝《秋闺夜思》有“夕门掩鱼钥”句。这里说妆阁的门上了锁,意思是女主人不上妆阁,不去打扮了,这是她对伊人的深切怀念,也是对伊人爱情的忠贞,其意志很象杜甫《新婚别》里新妇的“罗襦不复施,对君洗红妆”。“怕唱”两句,“阳关”指“阳关曲”,即“阳关三叠”,又名渭城曲,因王维有“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人”的名句,所以此曲播入乐府后遂为送别曲。“阳关”点出怀人的所在地。我国古代,西出阳关的,多与边塞战争或出使西域有关,如此,西出阳关者就更加值得怀念。词中女子因为怕“阳关”触动心事,而 “怕唱”阳关曲,更进一步连“箫谱”也懒得学。这正是对伊人刻骨思念的心理反映。“夜占”三句,都是写女主人盼望伊人归来的活动表现。其一是占卜,“夜占蛛喜朝灵鹊”。蜘蛛、喜鹊都是我国古代民间用以“占喜”的凭借物。据说夜间梦到蜘蛛或蛛丝挂到身上,则有喜事,所以黄庭坚咏蜘蛛有“玉钗罥蛛郎马归”的诗句,元稹咏蜘蛛也有“为送佳人喜,珠栊无奈何”、“佳人祝喜丝”等句。至于喜鹊报喜,更是妇孺皆知的事。词中举“夜”、“朝”,意在表现女主人公思念之深,盼归之切,日夜属望于此。其二是“目断千里”,凝视天涯海角,希望能看到归来的锦帆。“目断” “锦帆”两句在词中很重要。以上所写女主人的活动皆不出荼䕷小院, 视野范围狭窄得很,这里着此两句,通过她的视线,直至 “千里”、“天角”,突破小小院落的局限,拓出一个新的境界。结处 “玲珑”三句,最后画出一个彻夜不眠的“瘦削”形象。“又瘦削” 与中片“依旧寂寞”同一笔法,“又” 与“依旧”都有入木三分之效。

读完全词,才明确看到词中的抒情主人是一个年轻瘦削的思妇,她感情的集中点是怀人念远,所怀念的伊人应是她的丈夫。显然,词中的夫妻长期分离的悲剧,有一定的揭露与抨击作用。此词在写作构思上也表现了较好的艺术技巧,主要有两点:其一,虽题为“春晚”,但对晚春景象着墨并不多,而是以思妇的心理活动为主线,在暮春阴凄的背景下推出人物(思妇),然后在三个段落(片)中逐层深化敞开其内心世界。词中写晚春景象,主要是为人物活动布置一个有效的背景,同时渲染一种感情意境。“春晚”既是自然节候的春晚,也是思妇心境里程的春晚。其二,作者写人物的心理活动,又以思夫——盼归为主线,借助于多种客观事物(从锁窗以至帘月),并通过思妇在与这些客观事物接触时的感受、情态,多角度、多方位地刻划其心理状态。最后直写到人物外貌形象的,只有“瘦削”二字,这是全部心理活动、感情重压的必然结果。凡此用笔,都表现出婉细而深刻的特点。通过阅读这首词,我们对多片长调的构思和项廷纪的善写哀情,应该有所理解。

兰陵王

旅程直,新柳长亭乍碧。东郊外,回首九重,日 冷觚棱淡无色。吴阊问旧国,应识,长洲病客。 销凝处,缁化素衣,凄绝幽闺倚刀尺。

哀吟 认鸿迹,正草暗修门,花谢瑶席。饥驱低首嗟来 食。算百岁如梦,万人如海,摇鞭归去趁快驿, 笑多事南北。

悲恻,乱愁积。叹白发上江 关,天地孤寂。西楼把盏相思极。待薄酒欹枕, 浩歌横笛。阴晴难料,又夜雨,带泪滴。

吴梅于1917年应北京大学之聘, 讲授古乐曲。在京教授五年,于1922 年离京,举家南归,此词作于南归之 日。

晚清词人如朱彊村、况蕙风等填 词,喜欢步前人或同时人原韵,并依 四声,甚至依八声(平上去入各分清 浊,如蕙风)。从表面看,这未免作 茧自缚; 但是守律极严,亦有极严的 好处。蕙风云: “守律诚至苦,然亦 有至乐之一境。常有一词作成,自己 亦既惬心,似乎不必再改。惟据律细 勘,仅有某某数字,于四声未合,即 姑置而过存之,亦孰为责备求全者。 乃精益求精,不肯放松一字,循声以 求,忽然得至俊之字。” (见《蕙风 词话》)我年青时从吴梅先生游,也 受到影响,填词往往依四声。吴梅此 词,全依清真四声,读来文从字顺, 並不觉拗戾晦涩,真乃是人巧极而天 工至了。

词的开头即仿周邦彦咏柳之 《兰陵王》,“旅程直,新柳长亭乍 碧。”古人有在长亭折柳赠别的习俗。 因词人告别京华南归,在郊外告别友 人,故以新柳起兴。“乍碧”即初绿, 既写出时令是在初春,新柳初绿,即当 折赠送别,此处感伤的色彩已在不言 之中。“东郊外,回首九重,日冷觚 棱淡无色”。北京为逊清旧都,吴梅 在清时虽无一官半职,但参加过科举, 又执教北京大学五年,故此次离京, 临行时不免有些惆怅。乘上火车,驰 出东郊,回头遥望故都(天子之门九 重),淡淡的阳光映照着殿角棱形的 瓦脊,只觉得黯然无色。此句融情入 景,表现出离京眷恋怅惘的感情。

“吴阊问旧国,应识,长洲病客。 销凝处,缁化素衣,凄绝幽闺倚刀 尺。”这几句说,我离京到哪儿去呢? 是回到我的故乡苏州去。苏州是春秋 时的吴国,阊门是其城门之一。吴阊 即指苏州。“吴阊问旧国”即问吴阊 旧国。“谁识”的“谁”字是虚指, 哪一位认识我此时的心态呢?我沉吟 凝想,我入京五载,白衣被京尘所染, 已经化为黑色(比喻受浊世污染)。 陆机《为顾彦先赠妇诗》: “京洛多 风尘,素衣化为缁”,此化用其语。 词人意谓: 现在我即将返苏,为此, 家人为我制作新衣。“倚刀尺”,刀 尺是裁衣用的工具。杜甫《秋兴》 诗: “寒衣处处催刀尺,白帝城高急 暮砧”。

“哀吟认鸿迹,正草暗修门,花谢 瑶席。”这三句进一步追溯在京踪迹。 苏轼《和子由渑池怀旧》诗:“人生 到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上 偶然留指爪,鸿飞那复计东西。” “修门”,楚国郢都国门,《招魂》: “魂兮归来,入修门些。”此借指 北京,城门草长,暗喻清室已亡。 “花谢瑶席”,落花时节,花落春 去,指平时友朋宴集联吟之事。

“饥驱低首嗟来食。”这一句千 锤百炼,概括了五年来的事迹、心态。 吴梅是一位旧知识分子,不免怀有 “学而优则仕”,读书所以治国平天 下的志愿。但他认为,民国以后,事 无可为,他舍弃仕途而选择教书这个 职业。虽然以教书为业也不免依人作 嫁,随人俯仰,但毕竟比混迹官场要 好得多。他平日教育儿子、学生也要 他们“做一个本份书生”,不要做 官。“饥驱低首嗟来食”,这句是全 词的主旨,也是吴梅一生的概括。陶 渊明《乞食》诗: “饥来驱我去,不 知竟何之。” “嗟来食”见《礼记· 檀弓下》: “齐大饥,黔敖为食于路, 以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦, 贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮, 曰: ‘嗟! 来食! ’ 扬其目而视之 曰: ‘予唯不食嗟来之食,以至于斯 也! ’ 从而谢焉,终不食而死。”吴 梅“饥来低首嗟来食”这句就是把陶 诗和黔敖施食的故事融合起来铸成七 个字以反映自己的身世与思想感情。 这七个字我们应该作较为深入的理 解。当然,当时吴梅已成为一位词曲 大师驰名海内,国内各名大学要聘请 他的大有人在,然而聘与不聘,毕竟 权在他人; 何况文人相轻,大学也不 是清水衙门,而是隐藏着相当复杂的 矛盾斗争的。王文濡序吴梅的《中国 戏曲概论》一书,有云: “君为学 究,仆老书傭,江湖日下,我生不 辰,同情之泪,盖有不能自已者。”吴 梅作为一位闻名海内外的词曲大师, 他一方面要维持自己的独立人格与尊 严,一方面又不能不出外谋生; 说: “饥驱乞食”,事实上不至如此,但 是在本质上却和接受嗟来之食没有什 么两样。这句初稿为“黄金难买嗟来 食”,意谓当时饿者拒受嗟来之食,而 今世道非古,即使用黄金也难买到嗟 来之食,只能低首接受就是了。所以 这七个字包含了重金钱、轻知识的旧 社会广大知识分子的幽愤与酸辛。我 们只要联系他的《临江仙》和《鹧鸪 天》,可以体会出与此相同的感慨。

“算百岁如梦,万人如海,摇鞭 归去趁快驿。笑多事南北。”从这里 开始,词境开拓,结合自己一生和各 种场合来写:人生不过百年,“生年 不满百,常怀千岁忧” (《古诗十九 首》) ,“百岁光阴如梦蝶” (马致 远《双泪夜行船·秋思》)。这是从时 间上看。吴梅曾赴西北,在京五载,今 后又将回苏(一度曾去广州)。北京 为历代都城,车水马龙,人山人海。 “万人如海一身藏” (东坡诗句)也 会感到个人的渺小与孤独,因此侧身 天地之间,不免感慨万千。“归去来 兮! 田园将芜,胡不归! ”我还是早 些回故里去吧! “快驿”原指火车的 快车,但这里也体现了作者急急要回 去的心情。“摇鞭归去趁快驿”, 是个虚构的形象,因为趁火车不用摇 鞭,只有骑马行走才用得着摇鞭。在 诗词中是允许这样的古为今用的。如 今舞台上演京剧骑马的动作只剩下一 条鞭子了。

“悲恻,乱愁积。叹白发上江 关,天地孤寂。西楼把盏相思极。待 薄酒欹枕,浩歌横笛。阴晴难料,又 夜雨,带泪滴。”结处又回想到这里以 后的生活,而且墨气四射,仍然照顾 到生平。“叹白发上江关,天地孤 寂。” “庾信平生最萧瑟,暮年诗赋 动江关”,同此感慨。“西楼”指吴 梅所居西偏楼房。他有一篇骈文叫 《西楼听雨记》,感怀今昔,藻思纷 流,我年少侍坐时曾为吟诵之,至今 未忘。总之,此词概括性大,艺术性 高,守律亦极精严。题为“南归”, 而词中所写,概括了南归的前前后后。 它通过特殊表现一般,从南归一事, 反映生平的遭遇与心情。此词可说是 《霜厓词录》中的一首代表作。

兰陵王

咏柳

柳阴直,烟里丝丝弄碧。〔2〕隋堤上,曾见几番,拂水飘绵送行色。〔3〕登临望故国,谁识京华倦客。〔4〕长亭路,年去岁来,应折柔条过千尺。〔5〕 闲寻旧踪迹,又酒趁哀弦,灯照离席。〔6〕梨花榆火催寒食。〔7〕愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿。〔8〕望人在天北。〔9〕 凄恻,恨堆积。渐别浦萦回,津堠岑寂,斜阳冉冉春无极。〔10〕念月榭携手,露桥闻笛。〔11〕沉思前事,似梦里,泪暗滴。

〔1〕周邦彦此词,曾标题《柳》,托柳起兴,作送别之辞。传说周邦彦与汴京名妓李师师交游,被宋徽宗逐出汴京。李师师都门送行,周邦彦作了这首词。李师师唱给徽宗听,徽宗受感动,召回邦彦任大晟府提举,此词盛传一时,是周邦彦的代表作。《兰陵王》词调,北齐文襄帝长子长恭封兰陵王,与周军作战时戴假面对敌,勇冠三军,传有《兰陵王入阵曲》。宋人依旧曲另制新调为三叠慢词,一百三十字,上片四十八字,十句七仄韵;中片四十二字,八句五仄韵;下片四十字,十句六仄韵,例用入声韵。周邦彦(公元1056~1121),字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。神宗元丰初年为太学生,献《汴都赋》万余言,为神宗赏识,擢太学正,曾任地方官、国子监主簿、秘书省正字、校书郎,后外放知河中府。徽宗时召回任秘书监、大晟府(中央音乐机关)提举,复外放知顺昌、处州,卒于扬州。周邦彦是北宋末年大晟词人的代表。他精通音律,严格讲究平仄、四声,整理原有词调并创制新调,促进了词的格律规范化。他的作品集婉约派艺术之大成,注重艺术技巧,词风浑厚和雅、富艳精工。王国维《人间词话》批评他“创调之才多,创意之才少”。有《清真集》(一名《片玉集》),存词一百八十余首。

〔2〕柳阴直:长堤柳排列整齐,其阴影连成一条直线。烟里丝丝弄碧:烟雾里丝丝枝条像碧玉飘拂。

〔3〕“隋堤”三句:隋炀帝开凿汴河,名通济渠,沿渠筑堤,故称隋堤。飘绵,飘扬的柳絮。三句意为在隋堤上曾经多次看到柳条拂着水面,柳絮飘飞,人们送别的情景。

〔4〕故国:指故乡。京华倦客:在京师久住已经厌倦的他乡人。

〔5〕“长亭路”三句:年去岁来,互文,年年岁岁有去有来。柔条,春天柳枝柔细,故称。古人有折柳送行的习俗。千尺,形容累计的长度。三句写在驿路长亭路口,年复一年,人们送别折下的柳枝超过千尺了。

〔6〕“闲寻”三句:闲时来寻过去送别的踪迹,在灯下的饯别筵席上,随着悲哀的乐曲饮酒。意为追忆分手的情景。

〔7〕“梨花”句:梨花,指梨树开花时节。榆火,榆柳之火,在清明前一日或二日的寒食节禁火,于清明日由朝廷赐百官榆火。这句写饯别时正值寒食禁火,筵席上是冷食。

〔8〕“愁一箭”三句:顺风行船飞快如箭,半篙入水,时正春季,水波温暖,回头望去,船已遥遥驶过几个驿站。

〔9〕望人:望送行之人。

〔10〕“渐别”三句:渐,正当。浦,小河入江的入水口。津,渡口。堠(hou),码头守望台。无极,无边。三句写当船驶出浦口,波流回旋,码头望台寂静无声,斜阳缓缓西沉,春色一望无边。

〔11〕“念月榭”二句:月榭,月下楼台。露桥,有露水的桥。二句回想在月下楼台携手在露湿的桥上听笛,由楼至桥,由月至露,暗写通宵盘桓,依依难舍。

本篇题为咏柳,是借柳起兴,吟抒离情。古人有折柳送行风习,因“柳”、“留”音近,借寓惜别挽留之意。这首长调,上片紧贴题面咏柳,柳阴、柳丝、柳绵、折柳,句句不离别情,又以“京华倦客”的“故国”之思,含身世飘零、人生失意之感。中片写饯别,四句写送,四句写别,其中“梨花寒食”一句,点明时令,愈增凄凉。下片写别后现场冷清和对昔日温情的回忆,景中有情,情中有景。全词层层铺叙,多侧面取景与描写,时空不断转换,角度不一,所以回环曲折。

《兰陵王》

起源于北齐、盛行于唐代的一种假面剧舞。原名《兰陵王入阵曲》。兰陵王名高长恭,北齐将领,容貌秀美如妇人,为使敌人畏惧,常戴木制面具临阵杀敌。此戏即表演兰陵王的英勇和勤谨。此戏采入教坊后,改制为软舞。今保存在日本雅乐中的《兰陵王》舞,尚可见当时舞蹈的特色。例如使用顶部刻有龙形、锐鼻、凸眼的彩色木制面具,舞姿中有手的“剑决”、腿部的“骑马蹲裆式”等古典舞动作。到宋代,《兰陵王》演为词调。《碧鸡漫志》说:“今越调《兰陵王》凡三段二十四拍,或曰遗声也。”

兰陵王

周邦彦

柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识京华倦客?长亭路,年去岁来,应折柔条过千尺。

闲寻旧踪迹,又酒趁哀弦,灯照离席。梨花榆火催寒食。愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿。望人在天北。 凄恻。恨堆积!渐别浦萦回,津堠岑寂,斜阳冉冉春无极。念月榭携手,露桥闻笛。沉思前事,似梦里,泪暗滴。

李义山诗曰:“为报行人休尽折,半留相送半迎归。”自三百篇以下,杨柳即与离人结不解缘矣。此词作者以咏柳写别情,送人者南行,被送者北去,离绪万端,萦回千里。至“斜阳”句以下,由离愁直转为悲恨,声情激越,故于绍兴初已只有教坊老笛师方能倚其声节歌焉。(见《樵隐笔录》)

兰陵王

参见“唐代戏剧”条。

《兰陵王》

唐代舞蹈。又叫代面、大面。最初产生于南北朝时北齐。兰陵王高长恭是北齐人,勇猛善战,但容貌秀丽,面似女人。为了使自己威武,作战时戴假面具。由于战功显赫,在当时军士中流传《兰陵王入阵曲》。此舞曾传入日本,《大日本史·礼乐志》对此舞有记载。舞者束腰,执鞭而舞,有简单情节表演。唐玄宗时,曾将《兰陵王》列入 “软舞” 类,由几百宫女表演。唐玄宗5岁时就会模仿表演此舞。1956年我国著名京剧演员李少春访日本期间,曾向日本艺人学习此舞。舞蹈节奏缓慢凝重,动作威严英武,不少步法姿势与我国戏曲武术动作相似。

- 红鲜鲜是什么意思

- 红鲤是什么意思

- 红鲤二三寸,白莲八九枝是什么意思

- 红鲤二三寸,白莲八九枝。是什么意思

- 红鲤鱼是什么意思

- 红鲫是什么意思

- 红鲮姑娘与黑脖公主是什么意思

- 红鲱鱼募股说明书是什么意思

- 红鳞鱼室是什么意思

- 红鳞鱼室诗存是什么意思

- 红鳟是什么意思

- 红鶴是什么意思

- 红鸡蛋是什么意思

- 红鸦是什么意思

- 红鸰子是什么意思

- 红鸳凤嘴是什么意思

- 红鸾是什么意思

- 红鸾入命是什么意思

- 红鸾天喜是什么意思

- 红鸾星动是什么意思

- 红鸾星动红鸾入命是什么意思

- 红鸾星高照是什么意思

- 红鸾照命是什么意思

- 红鹅是什么意思

- 红鹅馆是什么意思

- 红鹞子是什么意思

- 红鹤是什么意思

- 红鹤亭是什么意思

- 红鹤亭词是什么意思

- 红鹤词是什么意思

- 红鹤词自叙是什么意思

- 红鹦鹉是什么意思

- 红鹦鹉赋是什么意思

- 红鹰是什么意思

- 红麂行窝是什么意思

- 红麒麟是什么意思

- 红麝串是什么意思

- 红麦是什么意思

- 红麴酒是什么意思

- 红麻是什么意思

- 红麻儿子拌尖是什么意思

- 红麻加工是什么意思

- 红麻叶霉病是什么意思

- 红麻斑点病是什么意思

- 红麻施肥是什么意思

- 红麻根结线虫病是什么意思

- 红麻灰霉病是什么意思

- 红麻炭疽病是什么意思

- 红麻病害是什么意思

- 红麻腰折病是什么意思

- 红麻菠萝是什么意思

- 红麻赤不溜是什么意思

- 红黄是什么意思

- 红黄壤土地综合治理是什么意思

- 红黄色是什么意思

- 红黄色头发是什么意思

- 红黄色的蜻蜓是什么意思

- 红黄苹果是什么意思

- 红黄豆儿是什么意思

- 红黏土是什么意思