党锢之祸

党锢之祸Danggu zhihuo

东汉桓帝、灵帝统治时期官僚士大夫因反对宦官专权而遭禁锢的政治事件。东汉自和帝以后, 外戚、宦官交替专权。延熹二年(159),桓帝与宦官单超等人合谋消灭了外戚梁氏,单超等五人同日封侯。从此, 宦官独揽朝政。他们利用手中的政治特权谋取私利,侵占土地,扩展势力范围。这不仅加深了人民的痛苦, 激起人民强烈的反抗, 而且引起大地主出身的官僚以及一般地主阶级知识分子的不满。官僚们痛恨宦官把持政权,影响了他们的权位;中小地主出身的知识分子也痛恨宦官阻塞了他们作官的道路。于是,官僚士大夫把抨击的主要矛头对准了宦官。他们评论朝政,褒贬人物,猛烈抨击宦官集团,史称“清议”。永兴元年(153)太学生数千人为曾打击宦官的朱穆辩护。延熹五年(162)太学生和部分官僚一起,为得罪宦官的皇甫规辩护,斗争渐从一般清议转为实际斗争。延熹九年李膺捕杀与宦官勾结、教子杀人的方士张成。宦官乘机指使张成弟子牢脩诬告李膺等人蓄养太学游士,交结诸郡生徒,共为部党,诽讪朝廷。桓帝于是下令郡国逮捕“党人”,李膺和太仆杜密、御史中丞陈翔等200余人均被收捕。次年,经过太学生贾彪活动,借助尚书霍谞、外戚窦武之力,“党人”始得“赦归乡里”,但仍“禁锢终身”。这是第一次“党锢之祸”(《后汉书·党锢列传》)。永康元年(167)桓帝死,灵帝幼年继位,窦太后临朝,外戚窦武为大将军,执掌朝政。他与太傅陈蕃起用李膺与被锢之其他名士,打算消灭宦官势力。后因事机泄漏,宦官先发制人,陈蕃被杀,又迫使灵帝收捕窦武。窦武举兵反抗,兵败自杀。宦官再度得势,重又逮捕“党人”,杀李膺、杜密等100余人,禁锢、迁徙数百人。熹平元年(172)宦官又指使司隶校尉段颎逐捕“党人”和太学诸生千余人。熹平五年宦官挟持灵帝进一步下诏州郡,凡“党人”的门生、故吏、父子兄弟和五服以内的亲属, 一律免官禁锢。是为第二次“党锢之祸”。官僚士大夫的反宦官斗争,在当时有一定的正义性。“党锢之祸”发生后,宦官势力增长,政治黑暗,阶级矛盾日益尖锐。

党锢之祸

东汉末年,部分士大夫和太学生因反对宦官集权而遭禁锢的政治事件。东汉末年,宦官专权、外戚干政,朝廷政治非常腐败。一些士大夫和太学生深感东汉王朝有崩溃的危险,认为宦官外戚的专权干政是导致农民起义和政治黑暗的主要原因,遂纷纷联合起来,力倡清议。他们评论朝政,品核公卿,抨击腐败的朝政和罪恶的权贵,赞扬那些敢于干犯权贵的人,引起专权宦官的极大不满。公元166年,河内术士张成教子杀人。河南尹李膺命令收捕其子。适逢皇帝大赦,李膺却心抱不平,不顾大赦令,案杀之。张成素与宦官过往密切,于是,私下得到宦官的支持后,命其弟子牢脩上书诬告李膺等人 “养太学游士,交结诸郡生徒,更相驱驰,共为部党,诽讪朝廷,疑乱风俗” ( 《后汉书·党锢列传》)。在宦官的怂恿下,汉桓帝收系李膺,并下令郡国 “逮捕党人,布告天下”(同上)。语词相及,共达200多人,名士杜密、陈寔、范滂皆在其中。太尉陈蕃也因谏阻桓帝而被免官。次年,党人借助外戚窦武之力获得赦归田里,但仍禁锢终身,不许做官。次年,汉桓帝死,灵帝即位。窦武擅权。其联合陈蕃等起用党人,并企图以武力诛灭宦官。结果,不慎走露风声,宦官曹节等劫持窦太后,矫诏杀陈蕃、窦武。169年,汉灵帝在宦官侯览、曹节等挟持下,再次下诏收捕李膺、杜密等百余人,下狱处死。接着,又陆续杀死、流放、囚禁六七百人。172年,汉灵帝又诏司隶校尉段颎四处捕追、囚禁太学生1000余人。四年后,永昌太守曹鸾因上书为党人说情被杀,灵帝还就此下诏“州郡吏考党人门生故吏父子兄弟,其在位者,免官禁锢,爰及五属” (同上)。这就是有名的“党锢之祸”。党锢之祸持续十八年,直到184年,黄巾起义爆发,中常侍吕强上书灵帝时言及“党锢之祸,人情多怨。若久不赦宥,轻与张角合谋,为变滋大,悔之无救” (同上),灵帝才害怕,下诏大赦党人,诛徙之家皆归故里。至此,解除党锢。

党锢之祸Danggu zhihuo

东汉末年部分官僚因反对宦官专权而被罢官禁锢,史称党锢之祸。东汉末年,外戚宦官交替专权,政治黑暗,这不仅加深了社会危机,也侵犯了一些官僚士大夫的切身利益。以李膺、陈蕃为首的官僚联合郭泰、贾彪等太学生抨击朝政,反对宦官专权,引起宦官集团的仇视。延熹九年(166),宦官集团使人诬告李膺等人交结生徒,“共为部党”,诽谤朝廷。宠信宦官的汉桓帝根据宦官的要求,逮捕了李膺等200余人。后虽经桓帝的岳父窦武等人营救,他们被赦免归乡,但终身不得为官,这是第一次党锢之祸。桓帝死后,灵帝即位,外戚集团掌权,窦武重新起用李膺,陈蕃等被禁锢的党人,企图利用他们抑制宦官势力的发展,并密谋诛杀宦官。建宁二年(169)宦官集团却先发制人,迫使灵帝捕捉窦武,窦武举兵反抗,后兵败自杀。宦官趁机逮捕党人,李膺等人再度入狱,并死于狱中,被牵连而死亡、迁徙、废黜、禁锢者达600—700人。熹平五年(176),州郡受命禁锢党人的门生、故吏和父子兄弟,并连及五族,此为第二次党锢之祸。从此以后,政权进一步落入宦官集团手中,东汉政治更加混乱和黑暗。被禁锢的党人直到黄巾起义发生后才被赦免。

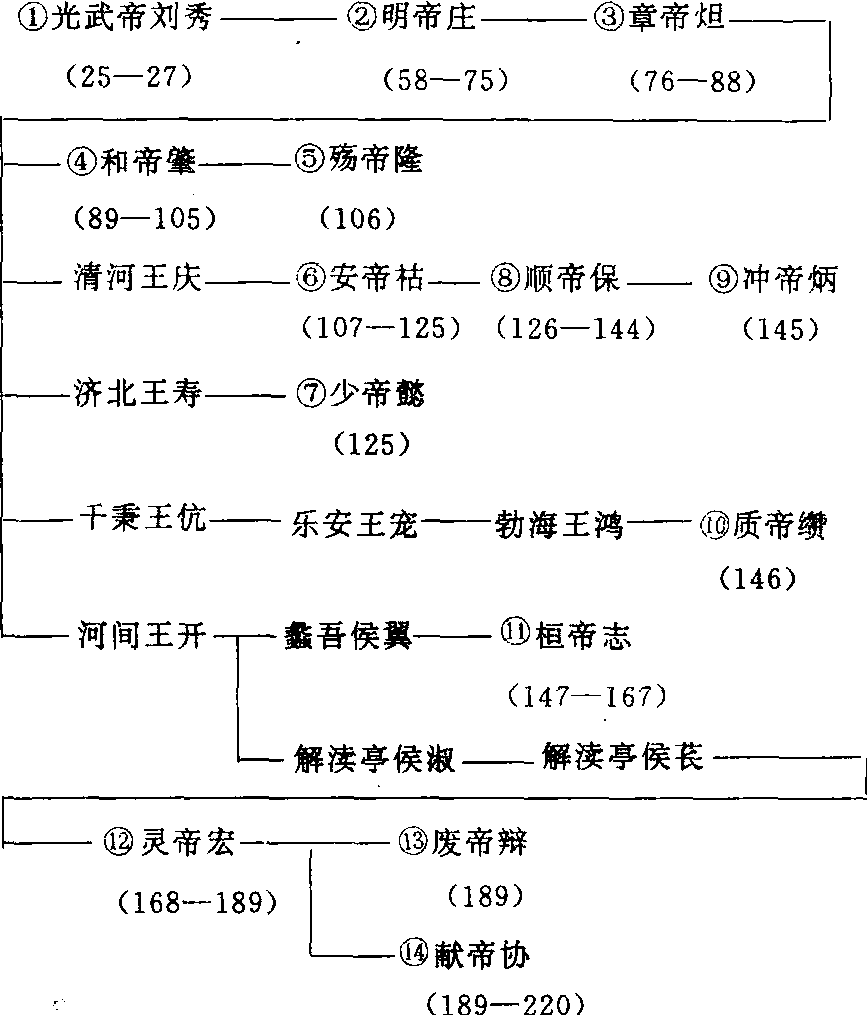

东汉帝系表

党锢之祸

东汉桓帝时,世家大族李膺等人和太学生郭泰等联合抨击专权的宦官集团。延熹九年(166年),有人勾结宦官诬告其“诽讪朝廷”,李膺等200多名“党人”被捕,后虽释放,但永不叙用。这是第一次“党锢之祸”。灵帝即位后,外戚窦武掌权,起用“党人”,并与太傅陈蕃等谋诛宦官,事泄被杀,诛及李膺等百余人,收捕六七百人。熹平五年(176年),灵帝在宦官挟持下又令凡“党人”门生、故吏、父子、兄弟连及五族都免官禁锢,是为第二次“党锢之祸”。

党锢之祸

东汉后期专权的宦官诛杀外戚官僚以及士人的政治斗争。桓帝即位后,重用宦官,遭到世家豪族李膺、陈蕃和太学生郭泰等的反对。宦官对此恨之入骨,延熹九年(166),有人勾结宦官诬告李膺等人“诽讪朝廷”,桓帝下令将李等200多人全部下狱严讯。一年后,李膺等人被赦归回乡里,禁锢本地,终身不得为官。此即第一次党锢之祸。灵帝即位后,外戚窦武专政,起用“党人”,并与陈蕃合谋诛宦官,事泄被杀。建宁二年(169),灵帝在宦官挟持下,收捕李膺等百余人处死,受牵连而死,徒、废、禁的多达六七百人。熹平五年(176),又对党人的门生故吏以及五服亲属全部免官禁锢。此即第二次党锢之祸。

党锢之祸

东汉末年,一批官僚、士人制造反对宦官专政的舆论而被罢官禁锢、遭受株连杀害的事件,史称“党锢之祸”。东汉和帝以后,出现外戚和宦官交替专权的局面。桓帝时,宦官集团操纵朝政达30年。他们到处搜括百姓,虐害人民。一般士人也怨恨宦官培植亲信,妨碍其进身仕途,并认为宦官残暴统治加深了社会动荡,严重影响了封建秩序。在当时的京城洛阳,有太学生三万人,以郭泰、贾彪为首,利用太学形成较强的社会舆论声势,矛头齐指宦官。太学生的舆论攻势获得了朝野上下官僚、士人的支持,引起了宦官的强烈仇恨,于是便指诬这些官僚和太学生结为朋党。桓帝延喜九年(公元166)年,宦官怂恿桓帝大捕党人达二百多人。李膺及一些党人被赦归田里,禁锢终身,史称第一次“党锢事件”。建宁二年(公元169年)打击过宦官势力的张俭被诬告、受追捕。党人被捕者众多,被牵连致死、废禁的达六七百人。熹平五年(公元176年)州郡受命禁锢党人的门生,牵连故吏、父子兄弟以至亲属。史称第二次党锢之祸。直到黄巾起义后,汉灵帝大赦党人,绵延20多年的党锢之祸才告结束。

党锢之祸dang gu zhi huo

disaster brought on those concerned by a decree for excluding them from country’s political life

党锢之祸

东汉桓帝时宦官把持朝政,引起官僚士大夫和外戚集团的不满,他们互相勾结,与太学生郭泰、贾彪等联合, 抨击时政。延熹九年(166),宦官以“共为部党”、 “诽讪朝廷”等罪名,逮捕李膺等二百多人。后虽释放,但禁锢终身(不得做官)。史称第一次“党锢之祸”。灵帝即位,外戚窦武解除党禁,与太傅陈蕃合谋诛灭宦官, 事泄被杀。建宁二年(169),宦官侯览、曹节乘机挟持灵帝收捕李膺、杜密等百余人, 皆死狱中。陆续杀死、流徒、因禁六七百人, “党人”的门生故吏、父子兄弟都免官禁锢,并连及五族。称为第二次“党锢之祸”。直到中平元年(184)黄巾起义爆发,东汉统治集团害怕“党人”与起义者合谋,才宣布大赦,解除禁锢。

党锢之祸dǎnggùzhīhuò

〔偏正〕 以党同伐异所禁锢的祸害。语本《后汉书·灵帝纪》:“为钩党下狱死者百余人,诸附从者锢及五属。”宋·洪迈《容斋续笔》卷4:“汉~,知名贤士死者以百数。”

△ 贬义。多用于祸患方面。

也作“党人之祸”。

- 栾力是什么意思

- 栾华是什么意思

- 栾华是什么意思

- 栾城遗言是什么意思

- 栾城集是什么意思

- 栾城集是什么意思

- 栾城集是什么意思

- 栾城集是什么意思

- 栾大是什么意思

- 栾少山是什么意思

- 栾少山是什么意思

- 栾巴是什么意思

- 栾巴是什么意思

- 栾巴喷酒是什么意思

- 栾布是什么意思

- 栾布之节是什么意思

- 栾廷玉(3)是什么意思

- 栾廷芬是什么意思

- 栾德干是什么意思

- 栾德远是什么意思

- 栾志仁是什么意思

- 栾春生血案请愿团是什么意思

- 栾栌粉墙摇鱼影,兰杜烟丛阁鹭翎。是什么意思

- 栾树是什么意思

- 栾桔娟是什么意思

- 栾樨是什么意思

- 栾樨是什么意思

- 栾盈是什么意思

- 栾禄璋是什么意思

- 栾筱文是什么意思

- 栾继承是什么意思

- 栾茀是什么意思

- 栾菊杰是什么意思

- 栾菊杰是什么意思

- 栾贵明是什么意思

- 栾骏声是什么意思

- 栾鸿钧是什么意思

- 桀是什么意思

- 桀是什么意思

- 桀是什么意思

- 桀是什么意思

- 桀是什么意思

- 桀、纣是什么意思

- 桀斩谏以星孛是什么意思

- 桀桀是什么意思

- 桀溺是什么意思

- 桀溺是什么意思

- 桀犬吠尧是什么意思

- 桀犬吠尧是什么意思

- 桀犬吠尧是什么意思

- 桀犬吠尧——各认其主是什么意思

- 桀犬吠尧(吠尧)是什么意思

- 桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也是什么意思

- 桀纣罪人,其亡也忽焉是什么意思

- 桀跖鬻博是什么意思

- 桀逆放恣是什么意思

- 桀骛不驯是什么意思

- 桀骜不逊是什么意思

- 桀骜不驯是什么意思

- 桀骜不驯是什么意思