先天性巨结肠xiantianxing jujiechang

由于结肠远段运动功能紊乱,粪便淤滞于近端结肠,以致肠管扩大肥厚而形成巨结肠。为多基因遗传病。患者男性多于女性。症状:因病变范围不同,症状表现有很大差异。

❶生后24~48小时不排胎便或胎便排出延迟。

❷新生儿可出现呕吐、腹胀、便秘。

❸可见腹部有宽大的肠型,左下腹可触及粪块,肠鸣音亢进,有肠梗阻的表现。

❹全身营养状况差、消瘦、面色苍白,有贫血。作钡灌肠可确诊。治疗:轻者对症治疗,便秘时灌肠,或用开塞露、肥皂条塞入肛门通便。重者需手术治疗,进行根治。

先天性巨结肠congenital megacolon

系由于结肠远段运动功能紊乱,粪便郁滞在近段结肠,致肠腔扩大、肠管肥厚等一种小儿肠道畸形性疾病。因病变部位不同,临床表现差异性较大。病儿有顽固性腹胀和不完全肠梗阻的表现,伴有消瘦和营养不良。X线钡透可确诊。治疗:轻者控制饮食量,限制产气性食物、肠道减压;严重者手术治疗。

先天性巨结肠

一种肠道发育畸形,因受累肠段的肠壁内神经节细胞缺乏造成。直肠和乙状结肠下端肠壁内神经丛的神经节细胞发育异常和缺如,肠袢失去正常蠕动而极度痉挛成索状,使近端膨胀、扩大、肥厚,表现为出生后即有便秘,伴逐渐腹胀。治疗:调节饮食通便,无效者应予手术。

先天性巨结肠congenital megacolon

指直肠或结肠末段的平滑肌神经丛缺乏神经节细胞所致的结肠扩张。原因不明,表现为腹胀、便秘、肠梗阻等。钡灌肠检查可见结肠远端呈漏斗状狭窄。宜手术治疗。

先天性巨结肠

先天性巨结肠是因直肠及结肠远段运动功能紊乱,使结肠近段因粪便堆积而致肠管肥厚、扩大。为常见的先天性消化道畸形,有家族性。发病率男多于女4~5倍。本病发生是由于直肠及结肠远端肠肌间神经丛的神经节细胞减少或缺如,以致病变肠段经常处于痉挛状态,粪便通过受阻碍,郁滞于阻碍处以上的结肠内; 同时结肠代偿性肥大、扩张形成巨结肠。绝大多数病例,病变肠段仅限于乙状结肠远端及直肠,个别病例病变可波及全部结肠甚至小肠。扩大的结肠可因粘膜层血管受压迫而发生小区域性缺血,或肠内菌群侵入肠壁或产生肠毒素而导致肠炎。

临床表现主要为顽固性便秘和腹部膨胀。新生儿以急性肠梗阻为临床主要表现,出生后即无胎粪或仅排出少量胎粪,如并发小肠结肠炎时可出现腹泻、发热、呕吐及脱水。患儿可有呕吐,食欲差,于灌肠排便后症状才略缓和。一般婴儿年龄越大越多表现为便秘及腹胀。病程长者或可出现腹泻(肠炎)。患儿发育较差,消瘦及贫血。体格检查腹部显著膨胀,腹壁静脉扩张,触摸后常出现肠型,左下腹可摸及充满粪便的肠襻。患儿可因高度腹胀而出现呼吸迫促。肛门指检发现直肠较狭窄或正常,但无粪便堆积。

诊断根据病史和体格检查。或用一肛管插入肛门,刚达内括约肌处即注入少量钡剂,可见直肠段与乙状结肠远端(即为原发病变呈痉挛状态处)肠腔正常或略狭窄,而乙状结肠近端及降结肠呈极度扩张。灌肠后于12~48小时内,再作X线摄片,可见有不少钡剂存留于结肠内。婴儿患病早期,结肠尚未扩大时,钡剂检查可看不到巨结肠现象。如直肠病变节段很短,肛门指检时可摸到粪便,钡剂灌肠可见巨结肠段接近肛门,而无直肠及乙状结肠远端狭窄处。准确诊断须作直肠活体组织检查。于距肛门上3~5cm直肠处用吸引法取材,病理检查无肠肌间神经丛神经节细胞或仅见神经纤维而无神经节细胞体。诊断先天性巨结肠时尚须注意个别病例可伴发巨输尿管。有时尚应排除心理性巨结肠,后者起病较晚,多见于较大小儿,便秘程度较轻,肛门指检时常有粪便堆积于直肠腔内,X线钡剂检查直肠及乙状结肠无狭窄,直肠活体组织检查神经节细胞正常。

轻型病例治疗可用等渗生理盐水定期灌肠以减少粪便堆积(忌用大量清水灌肠,以免引起水中毒)。较重病例不能用上述灌肠方法维持正常生活者,则需手术治疗。或先作结肠造瘘术暂时缓解病情,待情况好转后将有病变的节段完全切除 (注意手术时应作活体组织检查以确定病变与正常组织的分界处),再作直肠结肠吻合术。

先天性巨结肠

先天性巨结肠系指从结肠某一部位 (极少数从回肠或空肠开始)起到直肠末端的肠壁内肌间神经丛(Auerba-ch丛)和粘膜下神经丛(Meissner丛)的神经节细胞先天性缺如,导致肠段痉挛性狭窄,产生便秘,近端结肠发生继发性扩张。1886年Hirschsprung对此病作了详细描述。此后即称“赫什朋(Hirschsprung)病”。1948年以后根据病理,又称先天性无神经节细胞症。巨结肠这一名词仅描写结肠发生扩张表现,并未阐明疾病本质,但颇为广泛采用。

胚胎学与病因 消化道内神经丛起源于头颈神经嵴,它的神经母细胞于胚胎第6周时沿迷走神经干进入食管壁内,发育成肌间神经丛的节细胞。神经母细胞从食管壁内向尾端移行,到12周时直肠末端肌间神经节细胞发育完成。粘膜下神经丛的节细胞系由肌间丛移来。节细胞丛头端向尾端的移行发育过程,若在某时期停滞即形成本病,无神经节细胞肠段的长度根据停滞的早晚而不同,愈早则愈长。

新生儿先天性巨结肠发病率约为1:5000。是由遗传-环境多因子引起,随性别而不同的先天性疾病。遗传方面,兄弟同病者约有20%可能性。家族性巨结肠占3.6%。男与女之比为4:1,说明性状所需的致病基因阈男性低于女性。环境方面,有遗传因子的胚胎早期消化道远端缺血或受神经毒素侵袭,或于其他不明的因素影响下,可使神经节细胞停止发育或被毁损而发病。

病理 消化道远端痉挛、狭窄,肠段肌间和粘膜下神经丛神经节细胞缺如,同时神经丛内的神经纤维束和干增多和粗大。按无神经节细胞肠段的长短可分为:

❶常见型,整个直肠,或直肠及乙

❷超短段型,直肠末端受累,即相当于内括肌部分有病变,约占2%。

❸短段型,远端直肠无神经节细胞,约占8%。

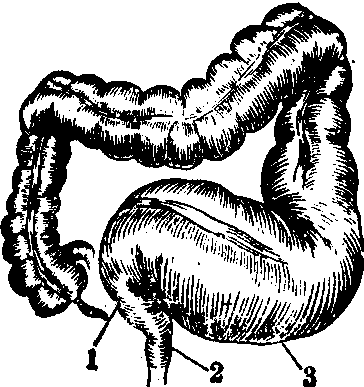

❹长段型,无神经节细胞肠段伸延到乙状结肠以上,可至横结肠中部 (肠系膜下动脉供应范围),约占10%。先天性巨结肠大体标本示意图1. 移行段 2. 狭窄段3. 扩张段

❺全结肠型和全结肠回肠(空肠)型,有病肠段达肠系膜上动脉供应范围,约占5%。神经节细胞缺如的近端结肠发生继发性扩张和肥厚,其中神经节细胞正常存在,与无神经节细胞痉挛、狭窄段之间有一漏斗形过渡移行段(图),中有少数神经节细胞。

病理生理 无神经节细胞肠段经常处于痉挛状态,产生功能性梗阻。于病变肠段内乙酰胆碱酯酶活力增加,是因为粗大的副交感神经节前纤维释放乙酰胆碱增多之故。乙酰胆碱兴奋肠平滑肌使之收缩,由于缺乏节细胞,肾上腺能的交感神经纤维无触突,不能调节肠的张力,肠痉挛不能缓解,因而出现粪便不能通过,导致顽固性便秘。

症状和体征 新生儿数天不排便或仅排出少量胎粪,同时有腹胀和呕吐。直肠指检壶腹空虚,指检或灌肠时常促使气体和胎粪冲出,对诊断颇有价值。便秘反复发生,进行性加重,须用开塞露或灌肠才能排便。少数于婴儿期发生小肠结肠炎,有腹泻、高热、脱水、严重腹胀和腹壁发红等症状。其病因可能为肠管局部免疫机理改变或变态反应所致。一旦发生结肠穿孔,死亡率极高。如病儿超过一岁,已能适应,危险性降低,但常有营养不良、低蛋白血症和程度不等的腹胀,可有肠蠕动波及高亢的肠鸣。直肠指检对常见型病例,虽于便秘期中壶腹内也无粪便。

诊断 根据典型病史和体征,已可初步得出诊断。其他确诊方法为:

❶新生儿腹部前后位X线平片,可见小肠充气并有少数小液平面,左侧结肠和横结肠扩张、盆腔无气体,提示结肠低位梗阻; 钡剂灌肠摄片可见远端结肠、直肠狭窄,近端结肠扩张,侧位片远端狭窄和近端扩张对比尤为明显。远近端间有移行段。

❷直肠肌层组织活体切片检查。

❸直肠粘膜组织化学诊断法,直肠粘膜内乙酰胆碱酯酶正常阴性,如为阳性则可确诊,也可测定乙酰胆碱酯酶活力。

❹肛管直肠压力测定法,正常情况下直肠壶腹内压力增高时,内括约肌呈反射性松弛,因而使直肠内压力下降。而先天性巨结肠病儿,内括约肌非但不放松而呈反射性收缩,压力更上升。近年来,可用肌电图检查直肠生物电活动而作出诊断。

本病需与下列疾病鉴别:

❶特发性巨结肠:一般发病年龄于2岁以后,便秘程度较轻,钡剂灌肠X线摄片见直肠扩张,其远端无狭窄段; 直肠肌层活体检查神经节细胞正常。颇难与“超短型”鉴别,但肛管直肠测压内括约肌反射正常。原因不明,文献中有各种不同名称,如心理性巨结肠、习惯性便秘和巨直肠等。

❷继发性巨结肠:有先天性肛门狭窄、肛门手术后狭窄和盆底直肠受压等因素,导致直肠、乙状结肠扩张,活体检查神经结构正常。

❸症状性巨结肠:中枢神经系统发育不良,如大脑瘫痪、小头畸形,甲状腺功能不良等均可有便秘症状和一定程度的肠管扩张。

❹获得性巨结肠: 锥体鞭毛虫感染引起直肠结肠壁神经节细胞退化(Chagas病),手术或其他原因引起结肠血液供应不足,结肠扩张,也可见神经节细胞萎缩或变性。

❺神经节细胞未成熟:部分早产婴肠壁神经节细胞未发育完善,可出现便秘症状。

❻神经节细胞减少症:是本病的轻型病变,临床表现较轻。

❼假性Hirschsprung病:原因不明,婴儿期开始出现便秘,钡剂灌肠显示直肠远端狭窄,近端扩张,但病理切片神经结构正常,组织化学检查亦正常。

治疗 治疗较复杂。手术是针对无神经节细胞的直肠和乙状结肠,将其切除或旷置。常见型病例,对症状严重和全身情况不良的新生儿和幼婴可先采用姑息疗法或中西医结合疗法。

(1) 姑息疗法: 长期用开塞露或等渗盐水洗肠; 于无神经节细胞肠段的近端作结肠造口术。待小儿到1岁左右作根治手术。

(2) 中西医结合疗法: 采用反复肛管、直肠扩张及穴位补针刺法,也可穴位注射药物(如人参液)及服行气通下,气助阳或益气养血润燥之中药部、分婴儿病例可获长期疗效(短段型效果较好)。

(3) 手术疗法: 介绍四种典型手术:

❶拖出型直肠乙状结肠切除术(Swenson术): 经腹切除扩张的结肠及部分无神经节细胞肠段后,直肠由肛管内翻出,结肠再经直肠内拖出,在会阴部切除直肠并作肛管、结肠吻合术,吻合后推回盆腔。此术解剖广泛,创伤较大。

❷结肠切除、直肠后结肠拖出术(Duhamel术): 经腹切除扩张的结肠及无节细胞肠段到耻骨平面,直肠残端缝闭,分离直肠后间隙。肛门部于皮肤粘膜线处(Duhamel Ⅰ式)或距皮肤粘膜线1cm(Duhamel Ⅱ式)切开肛管后半部,结肠由此切口拖出,后壁与切开之肛管吻合。结肠前壁与直肠后壁钳夹,待一周后夹钳脱落时形成新的直肠腔。此术可留有盲袋。

❸直肠粘膜切除、结肠鞘内拖出切除术(Soave术): 经腹于直肠进入盆腔处解剖直肠粘膜,使之与肌层分离; 然后于皮肤粘膜线上1cm处,环行切开肛管粘膜,将剥离之直肠粘膜管连同已解剖好的乙状结肠部分降肠结一并拖出。二周后于肛门外切除结肠,此术不分离盆腔,对盆神经丛及肛门括约肌段损伤少,但感染较多。

❹经腹直肠、乙状结肠切除术(State-Rehbein术):经腹切除全部扩张结肠和部分直肠,余留的直肠约4~6cm,作结肠、直肠对端吻合,术后作肛门直肠扩张。本术不解剖盆腔,肛门部无吻合口,但少数病例仍有便秘存在。国内较多采用Duhamel术或其改良法。

对短段型先用非手术疗法,可反复肛管直肠扩张,针刺和服中药等,多数获痊愈;如症状不改善或复发采用手术疗法。切除远端直肠6~8cm长的一条肌层组织以解除痉挛。全结肠型和全结肠-回肠型必须早期手术,最多采用Martin术,将近端结肠切除,回肠与降结肠、乙状结肠侧侧吻合术,回肠从直肠后间隙拖出,用Duhamel手术原理作直肠、回肠吻合。此术的优点是较全结肠切除术打击小,保留降结肠、乙状结肠吸收水分功能,回肠的正常蠕动保证粪便的推进和排出。

- 台灯是什么意思

- 台球是什么意思

- 台甫是什么意思

- 台盘是什么意思

- 台秤是什么意思

- 台端是什么意思

- 台笔是什么意思

- 台胞是什么意思

- 台词是什么意思

- 台鉴是什么意思

- 台钟是什么意思

- 台钳是什么意思

- 台长是什么意思

- 台阶是什么意思

- 台面是什么意思

- 台风是什么意思

- 台风眼是什么意思

- 叱是什么意思

- 叱令是什么意思

- 叱呵是什么意思

- 叱咤是什么意思

- 叱咤风云是什么意思

- 叱喝是什么意思

- 叱干是什么意思

- 叱责是什么意思

- 叱问是什么意思

- 叱骂是什么意思

- 史是什么意思

- 史不绝书是什么意思

- 史东山是什么意思

- 史书是什么意思

- 史事是什么意思

- 史册是什么意思

- 史前是什么意思

- 史剧是什么意思

- 史可法是什么意思

- 史学是什么意思

- 史官是什么意思

- 史实是什么意思

- 史家是什么意思

- 史密斯是什么意思

- 史德是什么意思

- 史思明是什么意思

- 史文是什么意思

- 史料是什么意思

- 史无前例是什么意思

- 史氏是什么意思

- 史湘云是什么意思

- 史班是什么意思

- 史略是什么意思

- 史科是什么意思

- 史籍是什么意思

- 史良是什么意思

- 史记是什么意思

- 史论是什么意思

- 史评是什么意思

- 史诗是什么意思

- 史话是什么意思

- 史迁是什么意思

- 史迪威是什么意思