傩舞

又作《大傩舞》、《方相舞》。古代一种驱逐瘟疫、追赶恶鬼的面具舞。此种形式一直流传到现代,成为一种重要的歌舞形式,有“鬼舞”、“舞鬼”、“玩喜”、“滚傩神”、“跳傩”、“舞傩”等不同的名称,但都保持着面具舞的传统。面具又称“傀儡”,傩舞可称为傀儡戏和木偶戏之祖,对日本的“能乐” (剧种,演员戴面具演出)也不无影响。参见“戏曲·曲艺”类“傩”。

傩舞

古代驱鬼逐疫祭仪中的面具舞。它主要用于逐疫的“时傩”,亦用于表礼等作前导驱鬼。据《周礼》郑玄注:“时傩,四时作。”但贾疏云:“按月令,唯有三时傩。”即季春傩以助阳,诸侯举之,曰“国傩”;季秋傩以达阴,王室举之,曰“天子傩”;季冬先蜡祭酬神一日,举国举之,以除陈秽,曰“大傩”。凡傩,皆有舞。戴假面,执兵戈,号啸跳跃,极尽恐吓狞厉之状,是其基本形态。于省吾考甲骨卜辞“”字,象在室内以殳击鬼情景,乃傩也。周代之傩舞,由“方相氏”率领。《周礼·夏官》:“方相氏,掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。大丧,先柩及墓,入圹以戈击四隅,驱方良。”至汉代,傩舞又有了进一步的发展。《后汉书·礼仪志》载,舞队于方相氏之下,尚有“衣毛角”的十二神兽及十来岁黄门子弟百二十人扮的“侲子”。神兽狂舞,侲子唱和:“甲作食𣧑,胇胃食虎,雄伯食魅,腾简食不祥,揽诸食咎,伯奇食梦,强梁、祖明共食磔死、寄生,委随食观,错断食巨,穷奇、腾根共食蛊。凡使十二神迨凶恶,赫汝躯,拉汝干,节解汝肉,抽汝肺肠! 汝不急去,后者为粮。”呼十宫内上下足三匝,持火炬逐疫出宫,直至洛水边上弃火炬于水中方罢。《论语·乡党》:“乡人傩,朝服而立于阼阶”。注:“傩,驱逐疫鬼。恐惊祖先,故朝服而立于庙之阼阶。”汉之傩制,至唐宋,渐渐出现钟馗、二郎神、灶神、傩公傩婆等,替代了方相氏的职司。还引入了世俗化的戏剧形式。现今民间流衍的傩舞,多为后来军中傩遗制的传播。傩在古代生活中的重要位置,使得它大量出现在文人笔墨下。张衡《东京赋》:“尔乃卒岁大傩,驱除群疠,方相秉钺,巫觋操茢,侲子万童,丹首玄裳。桃弧棘矢,所发无臬,飞砾雨散,刚瘅必毙,煌火驰而流星,逐赤疫于四裔。然后凌天地,绝飞梁,捎魑魅,斮獝狂,斩蜲蛇,脑方良。……度朔作梗,守以郁垒,神荼副焉,对操索苇,日察区陬,司执遗鬼。”孟郊《弦歌行》:“驱傩击鼓吹长笛,疫鬼染面惟齿白。暗中崒崒拽茅鞭,倮足朱裈行。相顾笑声冲庭燎,桃弧射矢时独叫。”《文苑英华》周繇《梦舞钟馗赋》:“曳蓝衫而飒𫅗,挥竹简以翩跹。顿趾而虎跳幽谷,昂头而龙跃深渊。或呀口而扬音,或蹲身而节拍。震雕拱以将落,跃瑶阶而欲折。万灵沮气以慞惶,一鬼旁随而奋踯”。都是对傩舞的精彩描绘。

傩舞

中国民间舞蹈。有3000余年历史。流传于江西、贵州、广西、陕西等12省、自治区、直辖市广大地区。有“跳傩”、“鬼舞”、“演傩”等10余种不同称谓。共同特征有3点:❶具有古代驱鬼逐邪的“傩祭”遗风;

❷戴各种面具舞蹈,面具多为木雕漆绘;

❸驱鬼主角由方相氏、12神逐渐演变为门神、将军及历史英雄人物等,由酬神向娱人文方面演化。

傩舞

演傩舞一般在农历正月初一到十六,分起傩、演傩、搜傩、圆傩四个程序。初一叫“起傩”,十六叫“搜傩”。“起傩”之后,傩班开始巡回,十六日回村“搜傩”。“搜傩”仪式极其热烈隆重,四邻八乡的乡亲们在这一天夜晚都要赶到石邮村自己的亲戚家中来,村里也要摆上几桌到几十桌,集中招待一些来此地观傩的“上面人”。“搜傩”当晚,整个村庄沉浸在一派狂欢、神秘而又不失庄重的气氛之中。

傩舞

源于巫文化的一种宗教性的祭典乐舞,于每年秋冬季节驱除疠疫恶鬼祈求一年平安清吉的全国性“大傩” 时而用,傩祭在周代宫廷中每年规定要举行三次,称作 “国傩”,由周王室和诸侯代表国家举行。舞时,由120名10岁以上,12岁以下的少年身着黑衣服、红头巾、手执鞉鼓,扮作“侲子”; 另有12人披兽皮,戴毛角,扮作“十二兽”; 领队的“方相氏”,头戴四只眼的金色面具,身披熊皮,一手执戈,一手举盾。率领着大队人马击鼓吹号,边歌边舞,到宫室的各种角落去驱除想象中的恶鬼使亡者得到安宁。傩舞粗犷强悍,面具狰狞恐怖。该舞最早在殷墟卜辞中已有记载,名为“寇”,至周改名为“傩”,据说是因为傩祭时口中要发出 “傩傩……” 的呼喊声。傩舞在周代的宫廷乐舞中占有一定的地位,与舞雩同属于中士一级的乐官负责。春秋战国以后,傩舞开始在徐、楚等地民间流传,并逐渐发展成娱乐性的民间舞蹈。但宫廷中的傩舞一直很盛大。至宋代,宫廷中的傩舞在人物和舞蹈内容方面发生了很大变化,人物已没有了方相氏、十二兽、侲子等,而出现了将军、门神、判官、钟馗、小妹、土地、灶神之类。傩舞虽还有驱鬼逐疫的内容,但主要则是在于娱乐了。傩舞历史悠久,是中国传统舞蹈文化中一份珍贵的遗产。

傩舞

祭祀舞蹈。“傩” 的记载最早可以追溯到殷商时代的甲骨卜辞中,是一种驱疫逐鬼、祈求平安的祭祀仪式活动。自此以后,历代都有这种祭祀活动。傩舞,即在傩祭活动中所跳的舞蹈。舞者戴面具,面具形象狰狞恐怖,以期降服各种恶魔。舞蹈动作粗犷有力,并伴以呼喊之声。周代宫廷有大型傩祭仪式,有专门主持傩祭的官,叫“方相氏”,常作领舞,是傩舞的中心人物。舞者头戴面具,执戈扬盾,呼号跳跃。汉代傩舞规模很大,由120名儿童组成舞队(称作侲子),手执鼗鼓而舞。唐代傩舞规模壮观。宋代傩舞因受当时戏曲的影响,出现了“将军”“灶神”“钟馗”“小妹”等角色。明代傩舞继承了周代和汉代傩舞的古老形式。清代傩舞及面具都不如前几代傩舞那么严肃恐怖,并有所发展。此后,傩舞逐渐变化发展,成为农村娱乐活动,形式内容较为简单。现民间傩舞流传于中国广大地区,以江西、湖南、贵州等地的傩舞最为著名。

傩舞

是一种驱鬼逐疫的带有迷信色彩的舞蹈。它源于原始的巫舞。孔子的《论语·分党》中就有“乡人傩”的记载。古代的朝廷举行大傩(一种祭仪)的活动,往往规模盛大,名目很多,舞者头戴假面,手持干戚等兵器,表现驱鬼捉鬼的内容。在长期的历史演变中,傩舞已经向娱人的方面转化,加强了娱乐成分,内容也大为丰富,大都成为反映人民的劳动生活和神话传说故事的节目,很受群众欢迎。

傩舞在我国流传很广,其中江西省的抚州,萍乡、万载、源,贵州省的贵阳、安顺,广西的桂林,广东省的湛江,安徽省的贵池,以及云南省等地区更为盛行。表演的节目也极为丰富,如《开山》、《雷公》、《和合》、《魁星》、《傩公傩婆》、《小尼姑下山》、《刘海戏蟾》、《孟姜女送寒衣》等,不胜枚举。

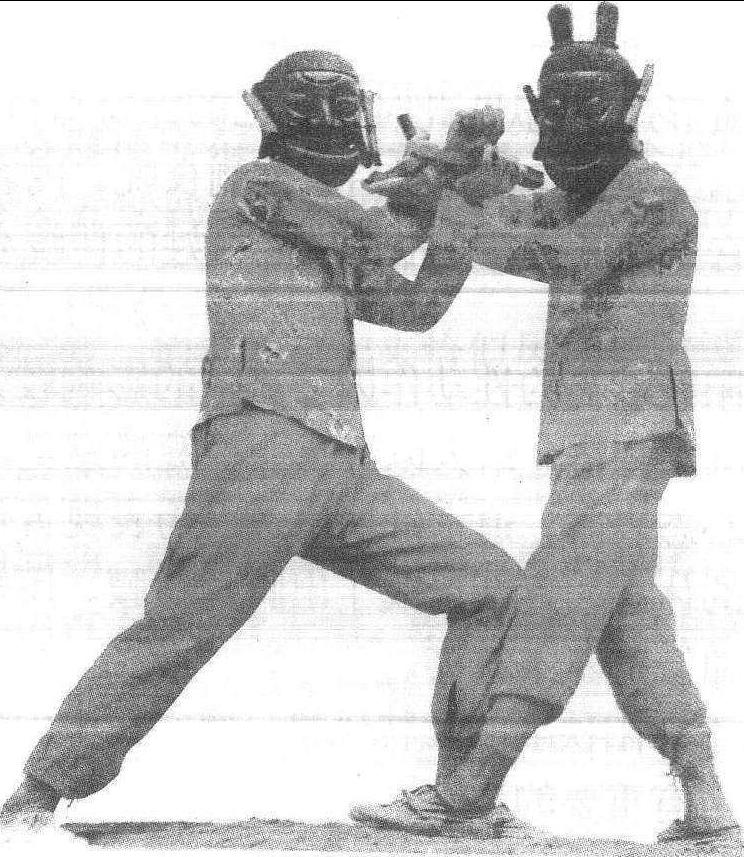

傩舞(和合)

由于众多节目所表现的内容不同,所以舞蹈动作的风格多样,有的粗犷剽悍,古朴遒劲,有的小巧灵活,敏捷欢快。动作中糅合了大量武术和戏曲的身段,形成自身独特的韵味和特色。

傩舞的一大特色是表演者都戴着面具。面具用整块木头雕刻而成,造型或威猛狰狞,或和善亲切,有的憨态可掬,有的笑面喜人。这些形态万千的傩舞面具,集中体现了历代艺人们的智慧和高超的技艺,又从一定角度反映了劳动人民的审美情趣和标准。

傩舞

古代在举行逐疫仪式时跳的一种舞蹈。带有巫舞性质。传说傩起源于颛顼时期,人们为驱除疫鬼而扮作奇形怪兽,创作了傩。周代将傩纳入周礼称“大傩”,表演时主角蒙熊皮,率12兽击鼓驱除瘟疫。这一舞蹈自上古流传至元代,形式发生了很大变化,表演范围也从官府宫庭逐渐普及到民间。明代后傩舞在山东逐渐解体,分化为其它舞蹈形式。

- 武清县气象局是什么意思

- 武清县水利局是什么意思

- 武清县水泥厂是什么意思

- 武清县津武电子有限公司是什么意思

- 武清县烈士陵园是什么意思

- 武清县物资局是什么意思

- 武清县环境保护局是什么意思

- 武清县生产资料公司是什么意思

- 武清县电信局是什么意思

- 武清县畜牧水产局是什么意思

- 武清县磷肥厂是什么意思

- 武清县种子公司是什么意思

- 武清县科学技术委员会是什么意思

- 武清县第一地毯厂是什么意思

- 武清县第二人民医院是什么意思

- 武清县第二地毯厂是什么意思

- 武清县粮食局是什么意思

- 武清县结核病防治所是什么意思

- 武清县职业中等专业学校是什么意思

- 武清县自来水管理站是什么意思

- 武清县自行车零件厂是什么意思

- 武清县药材公司是什么意思

- 武清县规划土地管理局是什么意思

- 武清县财政局是什么意思

- 武清县轻纺工业公司是什么意思

- 武清县通用机械厂是什么意思

- 武清县邮电局是什么意思

- 武清县雍阳宾馆是什么意思

- 武清县雍阳鞋厂是什么意思

- 武清县食品公司是什么意思

- 武清商业大厦是什么意思

- 武清国是什么意思

- 武清旧县志是什么意思

- 武清杨村驿是什么意思

- 武清棉织厂是什么意思

- 武清河西驿是什么意思

- 武清海关是什么意思

- 武清百货公司是什么意思

- 武温春交通权贵案是什么意思

- 武游公路是什么意思

- 武湖是什么意思

- 武湖区治涝是什么意思

- 武溪是什么意思

- 武溪杂忆录是什么意思

- 武溪深是什么意思

- 武溪深行是什么意思

- 武溪深行(刘孝胜)是什么意思

- 武溪笛是什么意思

- 武溪诗钞是什么意思

- 武溪镇是什么意思

- 武溪难渡是什么意思

- 武溪集是什么意思

- 武溪集补钞是什么意思

- 武满是什么意思

- 武漢三鎮浮橋是什么意思

- 武漢卿是什么意思

- 武漳是什么意思

- 武潍清是什么意思

- 武澄清是什么意思

- 武澄锡引排工程是什么意思