傅科摆

用以证明地球绕轴自转的装置。法国物理学家傅科(J.B.L.Foucault,1819~1868)发明。主要用一根69m长的钢绳悬挂一个28kg重的铁球构成。以此证明地球自转角速度为15°/h。此实验首次作于1851年巴黎。但傅科摆的偏转速度为15°sinφ/h。

傅科摆fukebai

为了证明地球在自转,法国物理学家傅科(Jean Bernard Leon Foucault 1819—1868)于1851年做了一次成功的摆动实验,傅科摆由此而得名。实验在法国巴黎的一个圆顶大厦进行,摆长60米,摆锤重28公斤,悬挂点经过特殊设计使摩擦减少到最低限度。这种摆惯性和动量大,因而基本不受地球自转影响而自行摆动,并且摆动时间很长。在傅科摆实验中,人们看到,摆动过程中摆动平面沿顺时针方向缓缓转动,摆动方向不断变化。分析这种现象,摆在摆动平面方向上并没有受到外力作用,按照惯性定律,摆动的空间方向不会改变,因而可知,这种摆动方向的变化,是由于观察者所在的地球在沿逆时针方向转动的结果,地球上的观察者看到相对运动现象,从而有力地证明了地球是在自转。傅科摆放置的位置不同,摆动情况也不同。在北半球时,摆动平面顺时针转动;在南半球时,摆动平面逆时针转动,而且纬度越高,转动速度越快;在赤道上的摆几乎不转动。傅科摆摆动平面偏转的角度可用公式θ°=15t sin 来求,单位是度。式中

来求,单位是度。式中 代表当地地理纬度,t为偏转所用的时间,用小时作单位,因为1小时等于15°,所以,为了换算,公式中乘以15。

代表当地地理纬度,t为偏转所用的时间,用小时作单位,因为1小时等于15°,所以,为了换算,公式中乘以15。

傅科摆fukebai

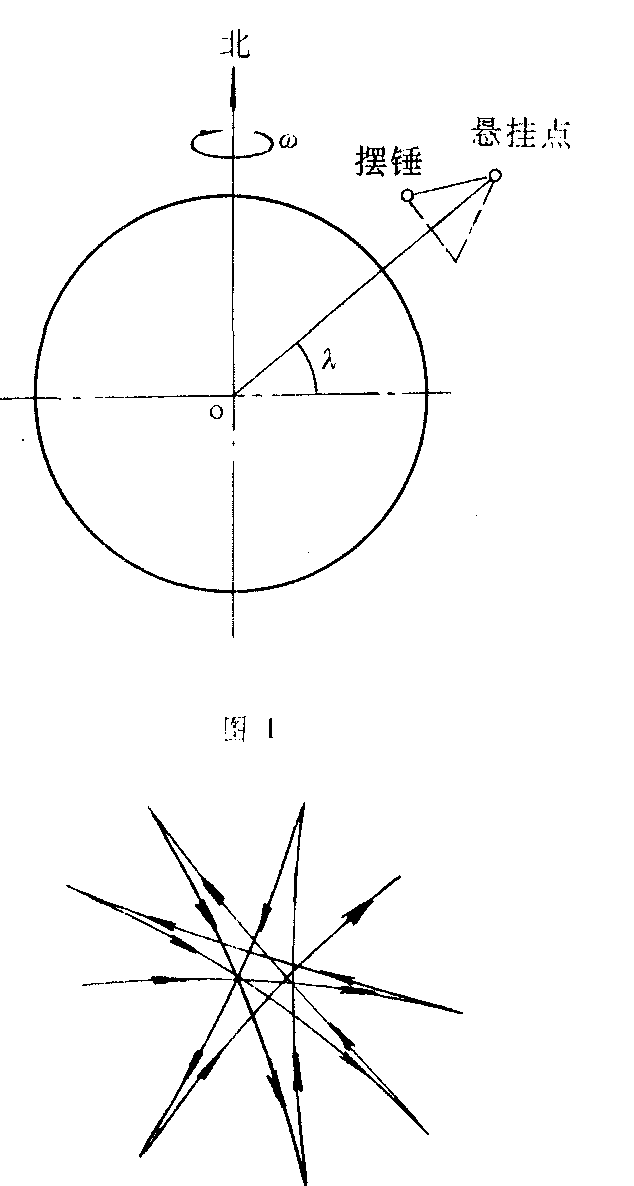

用来显示地球自转效应的单摆。如果不考虑地球自转的影响,通常的单摆只受重力和悬线张力的作用,它的运动平面是不转动的。对于傅科摆,作用在它的摆锤上的力,除了重力和悬挂线的张力以外,还必须考虑由于地球自转而产生的科里奥利力的作用,人们发现它的摆动平面会慢慢地相对于地面旋转,这个实验是地球自转的直接证明。傅科摆的摆动平面旋转的原因如下:如图1,设一单摆悬挂在纬度为λ的北半球上,当摆在图示的子午平面内由北向南运动时,它将受到自东向西的科里奥利力的作用,使摆的摆动平面作顺时针偏转;当摆作自南向北的运动时,摆受到自西向东的科里奥利力作用,它的摆动平面继续作顺时针偏转,摆锤的运动轨迹如图2所示。可以算出,摆动平面的角速度为ωsinλ,其中ω为地球自转角速度,λ为单摆所在地的纬度。由此可知摆动平面转动的周期T=2π/ωsinλ。

图2

因为2π/ω等于一天,所以在纬度为λ的地方,傅科摆平面每转动一周需要时间为1/sinλ天。如果将傅科摆挂在北极(λ=90°),站在地面上的观察者将看到,摆动面以顺时针方向(即与地球转动方向相反),每天旋转一周。傅科摆与普通单摆相似,不过其摆锤的悬线可以在任何铅垂面内自由摆动,因而要有特殊的悬挂机构。由于地球的自转角速度ω很小,所以傅科摆的摆动平面的转动是很缓慢的。为了显示摆动平面的转动,必须使摆作长时间的摆动,因而其悬挂点必须几乎没有摩擦,摆锤必须做得很重,摆的悬线必须很长,以减小空气阻力的影响。法国实验物理学家傅科(J.B.L.Foucault,1819~1868)于1851年首先在巴黎(λ=48°51′)进行实验。他使用质量为28千克的铁球作为摆锤,摆长67米,测得摆动平面转动的周期是32小时,与理论预期值很好吻合,为地球自转提供了一个有力的证据。

傅科摆

证实地球自转的仪器。法国物理学家傅科(Jean Bernard Léon Foucault,1819—1868)发明。由长10几米的细钢丝和重球组成。地球自转使摆平面相对地面的方向改变,周期因纬度而异(两极为24小时,赤道为0)。

- 帕金森面容是什么意思

- 帕金,j. b.是什么意思

- 帕金,j. h.是什么意思

- 帕阿派玛尼是什么意思

- 帕隅是什么意思

- 帕隆贾人是什么意思

- 帕雷人是什么意思

- 帕雷塔森山之战是什么意思

- 帕雷托图是什么意思

- 帕頭是什么意思

- 帕首是什么意思

- 帕鲁德是什么意思

- 帕鲁德窣堵波是什么意思

- 帕麦尔试验是什么意思

- 帕麦斯顿是什么意思

- 帖是什么意思

- 帖书是什么意思

- 帖了是什么意思

- 帖仔是什么意思

- 帖伏是什么意思

- 帖俚是什么意思

- 帖儿是什么意思

- 帖儿坚是什么意思

- 帖克思八是什么意思

- 帖兒是什么意思

- 帖卜腾格理是什么意思

- 帖古迭儿是什么意思

- 帖号是什么意思

- 帖哥是什么意思

- 帖哥术探花爱忽赤是什么意思

- 帖嘲是什么意思

- 帖墨是什么意思

- 帖妥是什么意思

- 帖子是什么意思

- 帖子词是什么意思

- 帖字是什么意思

- 帖学是什么意思

- 帖學派是什么意思

- 帖客是什么意思

- 帖尔顶是什么意思

- 帖帖是什么意思

- 帖席是什么意思

- 帖弯是什么意思

- 帖必力思是什么意思

- 帖息是什么意思

- 帖括是什么意思

- 帖括派是什么意思

- 帖提尤贺是什么意思

- 帖撒罗尼迦是什么意思

- 帖撒罗尼迦前书是什么意思

- 帖撒罗尼迦后书是什么意思

- 帖文是什么意思

- 帖春胜是什么意思

- 帖服是什么意思

- 帖木是什么意思

- 帖木伦是什么意思

- 帖木儿是什么意思

- 帖木儿不花是什么意思

- 帖木儿帝国是什么意思

- 帖木儿汗国是什么意思