侯马盟书

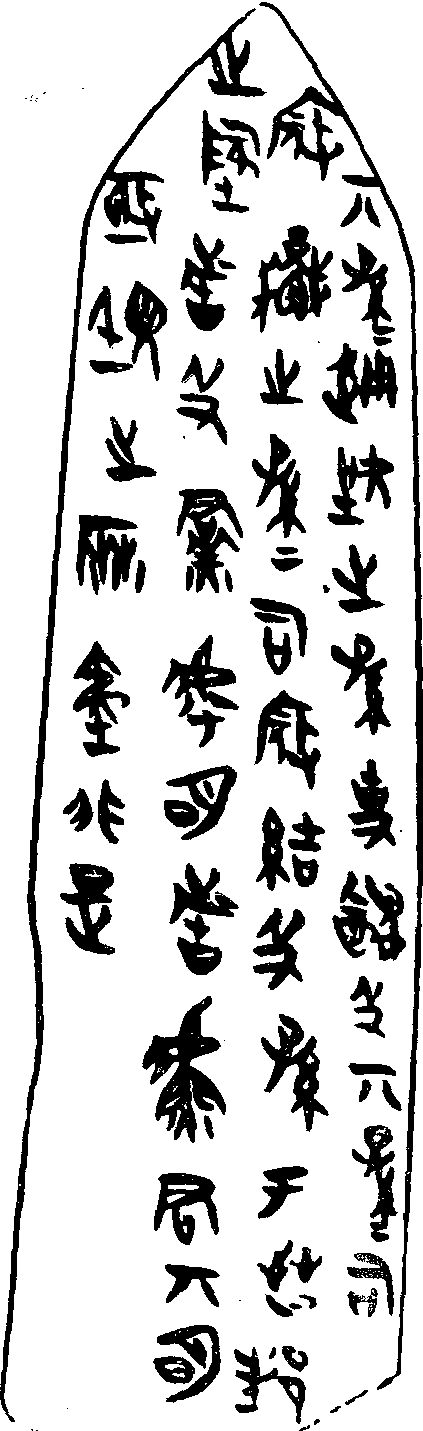

这种写着盟誓辞文的玉石片称之为“策”。“策”主要呈圭形,亦有长方形、方形和圆形。最长的达32厘米,最短的约18厘米。共计约五千余件,然而由于年代久远而漶漫,真正可以识读的只有650余件了。玉石片上的文字为当时手写朱迹,其中也有少数墨迹,反映了当时盟书的书写习惯。

《侯马盟书》为毛笔书写,书体为当时的手写体。从用笔上看,《侯马盟书》并不象金文线条那样单一,由于用笔表现出提按用锋的变化,落笔重而收笔轻,收笔多出锋,犹如丁头鼠尾,极似汉许慎《说文解字》中收入的古文,因此不由得使人联想古代关于科斗文的记载。这种起止处利用毛笔的弹性,起倒自如的用笔,显然富于情趣,所以虽为篆书,却甚有行草之动感。如果注意笔画之间的关系,我们还会发现《侯马盟书》在快写中已经出现了映带和连笔,上笔与下笔顾盼呼应,气势连贯,开后世草书之先。可以说《侯马盟书》是篆书通向隶书的第一块界碑。古人云“篆之捷隶也。”如果将《侯马盟书》称之为草篆,那是当之无愧的,并且因此可感觉到由篆向隶演进的脉动。

侯马盟书

1965年, 山西侯马晋国遗址出土的盟书。共出土盟书5000件,其中字迹比较清楚的有656件, 是用毛笔将盟辞书写在玉片或石片上, 字迹有朱红和墨色两种, 其字体近于春秋晚期的铜器铭文。 书写盟书的玉片、石片呈圭形,每件最少10字,最多达200余字。侯马盟书的内容分为五类:一是宗盟,这是盟书的主体, 其盟辞强调 “事宗祀”和 “守清庙”, 中心内容是每个与盟者都要诚心效忠盟主, 目的是为巩固宗族内部的团结; 二是委质盟, 为主盟人对敌对势力采取分化政策, 使之自愿送人质给新君主而立的盟约; 三是内室盟, 内容是禁止纳室, 即与盟人在盟誓后不再扩充奴隶、 土地、 财产等; 四是诅咒文, 内容是对某些罪行加以谴责的; 五是卜筮, 为举行盟誓时占卜用牲的记载。 对侯马盟书年代的认识有分歧, 一据宗盟类 “序篇” 中的干支推断, 盟书埋入时间为晋定公十六年(前496年);二是认为盟书反映的是赵敬侯章与武公子朝争位之争, 定为公元前386年; 三是认为这批盟书是公元前5世纪后半期晋国的载书; 四是认为这批载书为公元前424年赵桓子逐赵献子自立后的遗物。 山西文物管理委员会编有 《侯马盟书》(文物出版社1976年出版)。

盟书

侯马盟书

“盟书”又称“载书”。侯马盟书是1965-1966年在山西省侯马遗址出土的盟书玉片。盟书是春秋战国时诸侯或卿大夫举行盟誓的文书。侯马出土盟书玉片约五千余片,经整理能辨别字迹的有六百多片,都用朱笔在玉石片上写成,玉片绝大多数呈圭形。盟书内容为盟誓中的共同誓约,或对敌对势力的声讨,禁止参与盟誓的人侵占财产等。其书写时代现学术界看法尚不统一,但倾向于为春秋末期晋国赵氏宗族所作的盟誓。文字形体已是战国古文的风格。参阅山西省文物工作委员会编《侯马盟书》一书(文物出版社,1976年)。

侯马盟书

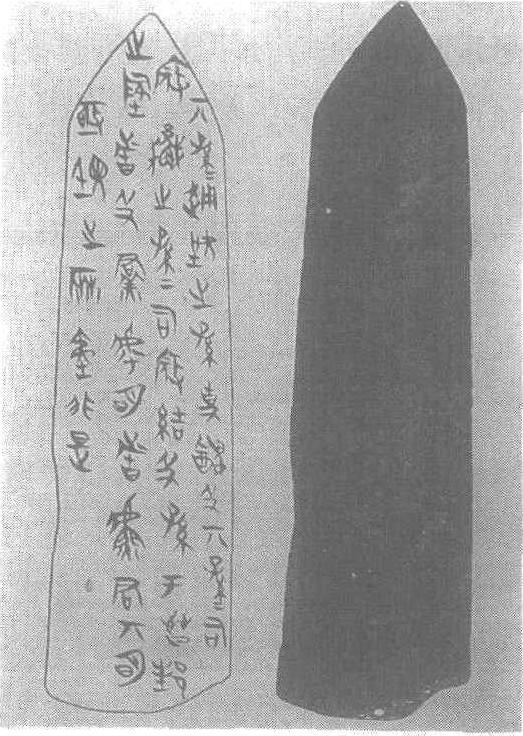

春秋晚期晋国。玉石质。最大长32厘米,宽3.8厘米,厚0.9厘米,小型的一般长0.8厘米,宽不到2厘米,厚仅0.2厘米,甚至有些薄如纸片。1965年山西省侯马晋国遗址出土的大量盟誓辞文的玉石片,称为“侯马盟书”又称“载书”。现藏山西省文物工作委员会。侯马盟书共五千余件,其中可以认读的有650余件。草篆体。盟书文字的笔锋清晰,为毛笔书写,多为朱书,少为墨书,质料有石有玉。石质大部分为泥质板岩,呈灰黑、墨绿和赭色,约占全部盟书的2/3,形体规整,以圭形为主,玉质的有透闪岩、矽咔岩等,形状亦有圭形和璜形。“侯马盟书”按其内容,大体可分为六类;“宗盟类”“委质类”,“纳室类”,“诅咒类”,“卜筮类”、及“其他”。主盟人赵鞅,凭借盟誓的手段,逐步巩固和加强宗族内部的团结,不断分化和瓦解敌人,争取群众,赢得了夺权斗争的胜利。因此,这批盟书是研究春秋晚期社会政治变革和阶级关系转化的重要实物资料。《侯马盟书》的发现填补了我国文字、书法史上的一个空白,盟书文字形体多样,结构严谨,用笔轻重提按富于变化。侧锋落笔,旋即疾掠而出。线条犀利圆曲,具有摆动的特点。与正体篆书的写法意趣迥异,笔致舒展而有韵律。它是当时用笔书写文字的完整篇章。是目前所见较早的朱墨文字真迹。

(侯马盟书)

侯马盟书

春秋晚期,晋国世卿赵鞅同卿大夫间举行盟誓的约信文书。1965年发现于山西侯马市晋城遗址。出土5000余件。其中形体完整、字迹较清楚的650多件,每件少者10字,多者200余字。皆以朱书于玉片上。可分宗盟、委质、纳室、诅咒、卜筮5类。为研究中国古代盟誓制度、古文字及晋史的重要资料。

侯马盟书

春秋晚期晋国世卿赵鞅同卿大夫之间举行盟誓的约信文书。1965年,山西省文物工作委员会在发掘侯马晋国都城遗址时发现一盟誓遗址,面积约3800平方米。据钻探,共发现400多个长方形竖坑(坎),已发掘326个。一般坑长1米,宽0.5米,深0.4米~6米,坑的底部大多数埋有牛、马、羊等牺牲或盟书。绝大部分坑的北壁底部有一小龛,放置一件古时称为“币”的祭玉,主要有圭、璋、璧、环等,个别坑多至数件。埋盟书的坑共39个,没有龛和玉币。

载有盟誓文辞的盟书,都用朱笔在玉石片上写成,玉片绝大多数呈圭形和璜形,最大的长32厘米,宽近4厘米。已出土盟书共5000多件,其中形体基本完整、字迹比较清楚的有656件。每件盟书,少则10多字,多则可达200多字。

盟书内容可分5类。(1)宗盟类:参加盟誓的人都是同姓同宗。文字可辨者514篇,分别出自34个坎中。其中心内容是:参盟人要诚心事其宗祀,守其宗庙,要遵从主盟人的盟誓,绝不让逃亡在外的敌对势力重返晋国。(2)委质类:文字可辨者75篇,分别出自18个坎中。其主要内容是:参盟者自愿把自己抵押于新主君,必须和旧的主君断绝关系,不同逃亡出国的旧势力勾结,制止其重返晋国的活动。(3)纳室类:文字可辨者58篇,集中出于一坎。其主要内容是:参加盟誓后,不能纳室,即与盟人不再扩充奴隶、土地、财产等,同时也反对宗族中其他人的纳室行为,否则甘愿受诛灭制裁。(4)卜筮类:共3件,墨书。是举行盟誓时占卜用牲的记录,不属正式盟书。(5)诅咒类:共13件,集中于一个埋牛的坑内,墨书。文字比较模糊,是对某些罪行加以谴责的诅咒文。

盟书的发现和识定,对研究中国古代盟誓制度,尤其是具体了解盟誓仪节,研究三家分晋前的晋国历史,探讨春秋晚期激烈的社会变动情况,以及研究古文字的演变等,提供了十分重要的材料。

侯马盟书

晋国世卿赵鞅同卿大夫间举行盟誓的文书。1965年11月—1966年5月,在侯马晋国故城东南郊发掘出土,共发现五千多片,其中能辨别字迹的六百五十六片,每片少则十多字,多的达二百多字。按内容分为四类:(一)宗盟类。这是侯马盟书的主要部分,中心内容是每个与盟人都要诚心诚意地效忠盟主,一致诛讨被驱逐在外的敌对势力并不准其重返“晋邦之地”;(二)委质类。这是与盟人自愿送人质于新的主君后所立的誓约,中心内容仍是诛讨已被驱逐的敌对势力;(三)纳室类。中心内容是禁止“纳室”。“室”是生产单位,即与盟人不再擅自扩充田产和奴隶; (四)诅咒类。这是对某些罪行加以谴责的诅咒文。经研究,这些盟誓的时间约为公元前495年,它反映了三家分晋前夕,晋国由奴隶制向封建制过渡时尖锐、复杂的阶级斗争。

- 一尺寒光是什么意思

- 一尺布尚可缝,一斗粟尚可舂。是什么意思

- 一尺布尚可缝,一斗粟尚可舂;兄弟二人不相容。是什么意思

- 一尺布,不遮风;一碗酒,暖烘烘,半夜里做号寒虫。是什么意思

- 一尺布,尚可缝,一斗粟,尚可舂。同胞兄弟何不容?(《史记·淮南衡山列传》)是什么意思

- 一尺布,尚可缝;一斗米,尚可舂;兄弟二人不相容。是什么意思

- 一尺布,尚可缝;一斗粟,尚可舂是什么意思

- 一尺布,尚可缝;一斗粟,尚可舂。是什么意思

- 一尺捶是什么意思

- 一尺板是什么意思

- 一尺水是什么意思

- 一尺水十丈波是什么意思

- 一尺水十丈波。是什么意思

- 一尺水翻腾做一丈波是什么意思

- 一尺水翻腾做一丈波。是什么意思

- 一尺水翻腾做百丈波是什么意思

- 一尺水,十丈波是什么意思

- 一尺素是什么意思

- 一尺线子是什么意思

- 一尺老疙瘩智取恶魔是什么意思

- 一尺诏是什么意思

- 一尺轮囷霜蟹美,十分潋滟社醅浓。是什么意思

- 一尺过江山,万点长淮树。是什么意思

- 一尺还他十寸是什么意思

- 一尺金是什么意思

- 一尺鬼是什么意思

- 一尺鲈鱼新活计,半蓑烟雨旧衣冠。是什么意思

- 一尾鱼是什么意思

- 一局是什么意思

- 一局不输是什么意思

- 一局事是什么意思

- 一局柯烂棋是什么意思

- 一局棋便可对 庄有恭是什么意思

- 一屁俩谎是什么意思

- 一屁俩谎儿是什么意思

- 一屁头是什么意思

- 一屁头子是什么意思

- 一屁弹着是什么意思

- 一屁拉是什么意思

- 一屁股是什么意思

- 一屁股两肋是什么意思

- 一屁股两肋巴的债是什么意思

- 一屁股债是什么意思

- 一屁股坐在铡刀上是什么意思

- 一屁虱子是什么意思

- 一层是什么意思

- 一层一片是什么意思

- 一层又一层是什么意思

- 一层围一层是什么意思

- 一层层是什么意思

- 一层层地堆是什么意思

- 一层层地堆积是什么意思

- 一层层来是什么意思

- 一层布做的夹袄——反正都是理(里)是什么意思

- 一层楼是什么意思

- 一层楼、泣红亭与红楼梦是什么意思

- 一层楼及成吉思汗演义是什么意思

- 一层水是什么意思

- 一层管一层是什么意思

- 一层轿子是什么意思