例Lì

现行罕见姓氏。今山西之临汾有分布。《山西人口姓氏大全》收载; 《中文大字典》转引 《姓苑》亦收,未详其源。

例lì

一概,都。副词。李商隐《行次西郊作一百韵》:廷臣例獐怯,诸将如赢奔。许棠《送李员外知扬子州留后》:治例开山铸,民多酌海煎。

例

读音l·i(ˋ),为i韵目,属i—er韵部。力制切,去,祭韵。

❶举例;例子。

❷体例;条例;规定。

❸按规定条例办。

❹一概。

〗。

〗。 〗。

〗。

例lì

❶从前有过的,可以参照着办的事情

△ 先~|范~。

❷例子,用来说明情况或证明道理的事物

△ ~句|~证。

❸标准或规则

△ 体~|条~。

❹按照规定或常规进行的

△ ~行公事|~假。

例

❶用来说明情况或作为依据的事物:~子︱~题︱~证︱~句︱~如︱图~︱实~︱凡~︱成~︱前~︱旧~︱先~︱事~︱范~︱战~︱病~︱特~︱举~︱示~︱循~︱开~︱援~︱史无前~︱下不为~。

❷规则;体例:~外︱~言︱公~︱一~︱通~︱常~︱向~︱惯~︱老~︱条~︱定~︱禁~︱照~︱破~。

❸按规定的;照成规进行的:~会︱~假(jia)︱~行(xing)公事。

例lì

❶ 例子:例证│范例│实例。

❷ 常规,惯常做的事:惯例│下不为例。

❸ 按照常规的:例会│例行公事。

❹ 体例,规则:例外│条例。

例li

例规 例会 例假 例禁 例句 例如 例题 例外 例言 例语 例证 例子 案例 比例 病例 常例 成例 定例 凡例 范例公例 惯例 禁例 旧例 举例 开例 老例 破例 前例 实例 示例 事例 特例 体例 条例 通例 图例 违例 先例 循例 一例1 援例 战例 照例 比例尺 例行差事 例行公事 不成比例发凡起例 史无前例 下不为例 因袭成例

例li

❶被引用来说明或证明某个道理或情况的事物或依据:成年人学外语并不难,举个~说,老林都40多岁了,还学会了日语|这道题有两个做法,这儿用两个~来说明。

❷合于某些条件的事例(多用于统计事物):在这些案件中,有5~是过失犯罪|50个病人中,10~全愈,23~明显好转,17~无变化注意“例❶”在口语中也可说“例子li·zi”。[例外]1.在一般的规律、规定之外:车间上班时必须点名,谁也不能~。2.指在一般规律、规定以外的情况:所有的试验都通过了,没有~|大家都同意拆迁旧房,只有一个~,吴大妈不同意。

例lì

❶规定的体制:贾珍命贾蓉次日换了吉服领凭回来,灵前供用执事,俱按五品职~。(十三·278)

❷可以仿效或依据的已经有过的事情:你今儿糊涂了,现有比例,那林妹妹就是~。(二二·483)俗语说,一时比不得一时,如今说不得先时的~了。(七二·1766)

例lì

例lì

〖名词〗

常例,规程。亦活用作状语“依照惯例”(4)。《柳子厚墓志铭》:遇用事者得罪,例出为刺史。——碰上当权的人出了事,依照惯例被贬谪出去做刺史。《柳子厚墓志铭》:未至,又例贬永州司马。——未曾到任,又依照惯例贬为永州司马。《送天台陈庭学序》:越三年,以例自免归。——过了三年,依照常例自己申请免职回乡。

例lì

❶ 类别。《公羊传·僖公元年》:“臣、子一~也。”《三国志·魏书·王粲传》:“而不在此七人之~。”

❷ 成例,惯例。韩愈《柳子厚墓志铭》:“遇用事者得罪,~出为刺史。”方苞《狱中杂记》:“故~,谪戍者移顺天府羁候。”

❸ 体例,条例。《汉书·何武传》:“欲除吏,先为科~,以防请托。”《晋书·杜预传》:“故文约而~直。”

❹ 例证,事例。《文心雕龙·指瑕》:“繁~难载,故略举四条。”

例*li

COFD

❶用来帮助说明或证明某种情况或说法的事物;例子:举~/~证/~句/~题/病~。

❷从前有过,后来可以仿效或依据的事情:史无前~/先~/援~。

❸规则;体例:文无定~/发凡起~/条~/惯~/依~/凡~/~言。

❹按条例规定的;照成规进行的:~行公事/~会/~假。

❺比照:以此~彼/溯古~今。

进行

举行 举办

表示进行:打(~粉;~扭)

筹划进行:策进

着手进行:开始 起始 起先 起首 起初 原先 打头 开宗 发首 开首 开初 初起 辟面

表示正在进行:在(~玩) 当 着(学~;搞~) 方 鼎

按常规进行的:例(~行;~会;照~;~行公事)

不管发生什么情况均按原计划照常进行:风雨无阻 风雨不阻 风雨无违

无论在何种情况下都按原方式进行,从不中断:风雨无间 无间风雨 不间风雨

一切按照原来的规格或方式进行:一依旧式

一个接一个地进行:接力

一个挨一个地依次进行:鱼贯

若干人分几方面进行做:分头

同时进行,互不冲突:并行不悖 并行不厉

同时进行,共同存在:并行不废

不分先后地同时进行:并进(齐头并进;齐驱并进) 齐足并驰

以后进行:后行

事情开始正常有序地进行:上轨道

有把握地按一定步骤进行:稳步

以零碎、断续的方式进行:零敲碎打

顺适地进行:遂行

缓慢地进行:慢来

大规模地进行:展开(~辩论) 大举(~进犯)

展开某种活动:击鼓鸣金 擂鼓鸣金 擂鼓鸣锣 擂鼓筛锣

全面展开:遍地开花

工作全面展开,没有重点:四面出击

强迫进行:硬行 强行

白天黑夜不停地进行:日夜兼行 星夜兼行 昼夜兼行

暗中进行:暗行 暗做

事情能顺利进行:畅通无阻 畅行无碍

事情进行非常顺利:气决泉达

突然进行:骤行

无为首者就无法进行:蛇无头不行

不进行:作罢 拉倒

进行不当:劳师袭远 劳师远袭

(从事某种活动:进行)

另见:从事 活动 行进前进

规则

则(法则) 律(律条) 例 规准度数 节度 章条

章程规则:章则

条例,规则:条规

一定的规则:一定之规

通常的规则:彝(彝式) 常规 例规 通例 畦畛 畦径 恒式 恒规 恒格 恒常 恒数 恒宪

常道,常规:大经

一向的做法,常规:惯例 常例 故常 素雅

常规,惯例:恒例 规例

用语的惯例:语例

不好的惯例:陋规

难于更改的陋规:锢陋

官差向犯人索取贿赂的陋规:铺班

用于一般情况的规则:通则

现成的或久已通行的规则:体例

前人留下的法度规则:遗辙

共同遵守的规则:守则

简要的规则:简则

详细的规则:细则 比属

(规范言行的准则:规则)

另见:准则 法则 制订 执行 遵守

例子

例(~证;~言;~句;凡~;义~;实~;图~;破~;傍州例)傍州

有代表性的例子:典型事例

恰当的例子:适例

实际的例子:实例

现成的例子:成例

相类似的例子:比例

坏的例子:恶例

(用来帮助说明或证明某种情况或说法的事物:例子)

另见:说明 证明1 证据 式样 模具

书的各部分

写在正文前的短文章:序(序言;序文;代~;大~;小~;自~) 叙(叙言) 绪(绪言;小绪) 前言 前记 弁言 弁语 缘起 说例

用诗写成的序言:诗序

正文前的短文:引(引子;引言;小~)

正文前的片断:楔子

说书人进入正话前的引子:笑耍头回

正文外的补笔:附笔

学术著作的开头部分:绪论

著作的本文:正文 本文 白文

教课书的正文:课文

正文前的篇章的名目:目(目录;目次;总~;细~;子~;要~;题目;篇目) 索引 引得

编成的目录:编目

正文前的说明体例等:例(例言;凡例;图~)

著作的编写格式:体例

书刊的前面部分:卷首 开卷

书的全部:全篇 全文 终篇

结束时的文章:结语 尾声 煞笔

写在书后的短文:跋(跋文;跋尾;题跋)书后 后记 后序

诗文书画上的题跋或评语:品题

另见:排列 书

例lì

力制切,去祭。

❶类;列。《公羊传·隐公元年》:“其称子何?臣子一~。”

❷规程;惯例。杜甫《送樊二十三侍御赴汉中判官》:“幕府辍谏官,朝廷无此~。”

❸体例;凡例。《史通·序例》:“夫史之有~,犹国之有法也。”

❹类似;犹如。文天祥《指南录后序》:“进退不由,殆~送死。”

❺照例;循例。韩愈《柳子厚墓志铭》:“得罪,~出为刺史;未至,又~贬州司马。”

❻一概;大抵。杨慎《黄莺儿》:“是诗人,~合穷。”

例

中国古代作为审理案件依据的判例和事例(最高统治者关于某一具体事件的谕旨或批准、议准的条奏,亦称“指挥”),中国封建社会法的重要渊源之一。例作为法源始于唐代,最初来自经编纂整理的汉代以来的比和唐代君主的敕。唐高宗凤仪初年,由详卿赵仁本整理隋朝旧比,汇编成册,称为《法例》并“引以断狱”(唐书·刑法志》),可以说是正式用例的开端。宋初不尚用例,直至北宋末年,才开始重视例的作用。南宋时,断例和指挥(朝庭对某事临时作出的具体指示,经编纂整理后也成为例的形式之一,可以援用)代替了敕的作用。至明清两代,用例之风极盛,例在当时已成为与律并行的主要法源之一。明代的例中除判例外,还增加了大量事例,即最高统治者的个别性命令,故《明史·刑法志》称:“例者,一时之旨意。”判例和事例统称为条例。律例合编也始于明代。明万历十三年(公元1585年),刑部尚书舒化等人编辑前朝诏命及《辅盗条例》等,分别附于有关律文后面,首创律例合编的法典体例。这种形式后来又为清朝沿袭。清雍正三年(公元1725年)颁布了《大清律集解》,律文后附例824条,分为三项,累朝的旧例称“原例”,康熙年间增入的称“增例”,皇帝特旨及内外臣条奏核准的称“钦定例”。乾隆五年(公元1740年)颁布的《大清律例》也是律例合体,有例1412条。此后,清朝不再对律作大的修改,但不断增编新例。到同治年间,条例已增至1892条。与成文立法相比,例更具体,更易于掌握和直接适用,因此当时官员决事断案日益频繁地援用条例,结果也在一定程度上造成了司法的混乱。《清史稿·刑法志》称:“盖清代定例,一如宋时之编敕,有例不用律,律既多成空文,而例遂愈滋繁碎。其间前后抵触,或律外加重,或因例破律,或一事设一例,或一省一地方专一例,甚且因此例而生彼例。”

例

类比,照例。法律上指古代作为审判的案例。唐《昌黎集·柳子厚墓志铭》:“遇用事者得罪,例,出为判史;未至,又例贬(永)州司马。”明、清两代,律、例并行,甚而例胜于律。雍正三年(公元1725年)颁行的《大清律集解》附例824条,至乾隆五年(1740年),增至1,420条,同治九年(1870年)时,又增至1,892条。《清史稿·刑法志》:“盖清代定例,一如宋时之编敕,有例不用律,律既多成空文,而例遂愈滋繁碎。其间前后抵解,或律外加重,或因例破律,或一事设一例,或一省一地方专一例,甚且因此例而生彼例。”

例

唐代以后作为判案依据的判例、事例、成案。源于唐时的敕及唐中叶以后至五代的指挥。明清两代,例与律并行。如明宣宗颁行的 “贵州土人断罪例”,英宗颁行的“严诬告反坐例”、“枉法赃充军例”、“盗掠银矿新例”等。清代雍正三年 (1725年)颁行《大清律集解》,律后附例824条,分为三项: 累朝的旧例称“原例”,康熙年间增入的称“增例”,皇帝特旨及内外臣条奏核准的称“钦定例”。其后例的数量不断增加。乾隆五年 (1740年) 颁行《大清律例》 时,例已增至1412条。乾隆二十六年(1761年)除删除者外,又增出432条,共1456条。同治九年(1870年)更增至1892条。《清史稿·刑法志》: “盖清代定例,一如宋时之编敕,有例不用律,律既多成空文,而例遂逾滋繁碎。其间前后抵触,或律外加重,或因例破律。或一事设一例,或一省一地方专一例,甚且因此例而生彼例。”

028 例

唐以后作为办案依据的判例、事例。而依成例断案可追溯至秦,当时称“廷行事”。汉承秦制,而改称“比”,即“决事比”。至唐而始称例;在法律无明文规定者比照成例办案,故例也是一种法规。但不准以例破律。至宋称“断例”,规定“法所不载,然后用例”,但实际上比唐看重例,例的作用有时超过法令,“法令虽具,然吏一切以例从事,法当然而无例,则事皆泥而不行”。因而大量编辑断例,如《元符刑名断例》、《乾道新编特旨断例》。宋还有另一种例称“指挥”,是尚书省及各部等官署下达的指示或决定。绍兴十年(1140)秦桧专权,“率用都堂批状、指挥行事,杂入吏部续降条册之中……至与成法并立”。实则往往“引例破法”。元更重视判例,使之在法典中占重要地位,《大元通制》共3539条,内有“断例”717条,《至正条格》3359条,有“断例”1050余条。致官吏效法,纷纷收集和汇编“断例”,造成“有例可援,无法可守”。明代,例与律并行,如明宣宗时《贵州土人断罪例》,英宗时《严诬告反坐例》等。历世积累,不断增加,并且由具体案例演变成为通行的条例。至明末,例与律之数目几乎相等。造成“因律起例,因例生例,例愈纷而弊愈无穷”。清袭之,亦律例并行。雍正三年(1725)颁行《大清律集解附例》,律后附例824条。累朝的旧例称“原例”,康熙时增入的称“增例”,皇帝特旨及内外臣条奏核准的称“钦定例”;统称为“条例”。其后不断增加,乾隆二十六年 (1761) 达1456条。同治九年(1870)更增至1892条。以至“前后抵触,或律外加重,或因例破律,或一事设一例,或一省一地方专一例,甚且因此例而生彼例”。辛亥革命后,北洋军阀政府因袭封建王朝的“例”,实行判例和解释例;解释例采用西方资产阶级的形式,而编纂了大量的判例和解释例。至国民党政府,其法律体系由成文法和判例、解释例组成。其判例、解释例除承袭了北洋军阀政府的以外,并在实施中作了极大的补充,填补了法律条文的漏隙。

例

中国古代法律的基本形式之一,同时也是一种断案原则。例指判例,即以前判案的成例,一经国家肯定,就具有法律效力,成为法律无明文规定的案件处断时比照的根据。例,在各代的名称有所不同。据《尚书·康诰》载,早在西周初,周公曾对统治殷商遗民的康叔告诫说:“兹殷罚有伦”。孔颖达疏曰:“周承于殷后,刑书相同,故兼用其理者。谓当时刑书或无正条,而殷有故事可兼用。若今律无正条求故事之比也。”故事即为先例,周公肯定了殷代法律中的成例可以作为治理殷商遗民的法律援用。周朝自己的成例称为“邦成”。《周礼·秋官·士师》载,士师“掌邦之八成”。郑司农注:“八成者,行事有八篇,若今时决事比。”也就是说,周代的例与比是同一种法律形式。《睡虎地秦墓竹简·法律答问》中有七处规定允许以“廷行事”断狱。王念孙说:“行事者,言已行之事,旧例成法也。”所谓“廷行事”,就是廷尉寺所专用的成例。汉代例称“故事”。武帝时董仲舒作《春秋折狱》,集断案二百三十二件,是以儒家经典《春秋》中的“故事”作为法律以决疑狱。据《新唐书·艺文志》记有: “汉武帝故事二卷”; “建武故事三卷、永平故事二卷、汉建武故事律令三卷”。《唐六典》载:“汉建武有律令故事上中下三卷,皆刑法制度。”汉代廷尉寺又自撰《廷尉决事》、《廷尉驳事》等,皆为汉代已汇编为书的成例,它们与律、令、科、比共同构成汉代的基本法律形式。晋代修律,将例作为一种法律原则编入律内。《晋律》二十篇,其刑名之后,又有法例。北齐又将“刑名”与“法例”合为一篇,称为“名例律”,为后世封建刑律袭用至清末。据《唐律疏议·名例律疏》曰: “名训为命,例训为比,命诸篇之刑名,比诸篇之法例。”例不再是单独的法律形式,而是断案的原则。因此,唐代允许在法律无明文规定时比照成例断案,曾有大理寺赵仁本、崔知悌各自著《法例》二卷,可 “引以断狱”。高宗见书后,认为 “烦文不便”,“遂废不用”。然玄宗开元十四年(726年)下敕:“如闻用例破敕及令式,深非道理,自今以后,不得更然。”说明例仍可用,只是其效力在令、式及敕之下。唐、宋之例主要是断狱时比附成例的一项制度。《宋史·刑法志》说: “凡律令格式,各不尽载,有司引例以决。”故北宋用例断案,成为积习,官吏“一切以例从事”,如例与法违,即可引例而破法。宋代例大致分“条例”与“断例”二类。皇帝针对特定事项颁发命令,或由中央政府发布的命令,经皇帝批准,加以汇编,成为条例,其实质是单行法令的汇编。皇帝审判的案例,或由中央司法机构审断的案例,经皇帝批准,汇编成书,成为断例,其实质是典型案例的汇编。明代例在法律体系中的作用日趋重要。明太祖制《大明律》后,留下“祖训”,命子孙守之,不得更改一字。因此后代皇帝便以大量颁布“条例”,以补充律文之不足,故明代条例繁多。清代沿用此制,将例附于律后,律例并行,例的实际地位和作用,逐渐凌驾于律之上。《清史稿·刑法志》:“盖清代定例,一如宋时之编敕,有例不用律。律既多成空文,而例遂愈繁碎,其间前后抵触,或律外加重,或因例破律,或一事设一例,或一省一地方专一例,甚且因此例而生彼例”,出现了以例代律的现象。例成为最基本的法律形式之一。

例lì

❶用以说明情况或作依据的事物。如:战例,举例,例如,援例。

❷规则。如:条例。

❸按条例规定的,照常规进行的。如:例会;例行公事。

例lì

Ⅰ ❶ (用来帮助说明或证明某种情况或说法的事物) example; instance: 举 ~ give an example; 实 ~ instances

❷ (从前有过, 后来可以仿效或依据的事情) precedent: 史无前 ~ without precedent in history; 无先 ~ 可援 have no precedent to go by

❸ (事例) case; instance: 病 ~ case of illness; 案 ~ law case; 患这种病的78 ~ 中, 63 ~ 有显著好转。 Out of the 78 cases of this disease, 63 showed marked progress.

❹ (规则; 体例) regulations; rules; statutes: 法 ~ legal statutes; 旧 ~ an old rule; 条 ~ ordinances; regulations; rules; 不在此 ~。 That is an exception. Ⅱ (按条例规定的; 照成规进行的) regular; routine

◆例程 routine; 例会 regular meeting; 例假 official holiday; legal holiday; [婉] menstrual period; period; 例句 illustrative sentence; example sentence; model sentence; 例如 for instance; for example (e.g.); such as; 例示 illustration; 例题 example; 例图 illustration; 例外 exception; 例行 routine; 例行公事 regular course of official duties; (as) a matter of routine; daily routine; mere formality; perform the routine; prescribed course of action; regular procedure; routine business; routine duties; 例言 introductory remarks; notes on the use of a book; 例语 illustrative phrase; example word or phrase; 例证 example illustration; case in point; 例子 example; case; instance

例lì

❶

❷ 举

❹ 发凡起

例lì

(8画)![]()

![]()

*例lì

8画 人部

(1) 类;列: 不在此~。

(2) 从前有过的可以作为比照或依据的事物: 先~|援~|下不为~。

(3) 被引用来作为说明或证据的事物: ~如|~证|实~|举~说明。

(4) 调查统计中指合于某种条件的事情: 病~|试验共作了十~。

(5) 规则;规律: ~外|条~|凡~|老~。

(6) 按照条例或常规进行的: ~会|~行公事。

例( )

)

乞伏寶墓誌,北魏

頃之拜步兵校尉,隨班例也。

于景墓誌,北魏

至永平中,除寧朔將軍、直寢恒州大中正,從班例也。

蕭君墓誌,隋

從例除罷四年。

石經五經,唐

以爲定例。

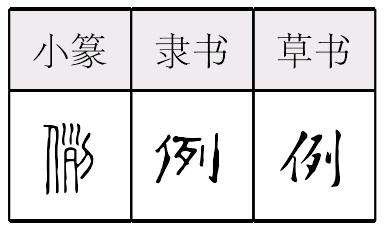

《説文》: “例,比也。从人列聲。”

例lì

古代本作“列”。“列”本有分解义。引申是分类,排比义。小篆作例。从亻(人),列声。韵变如戾捩(liè)、芈(mǐ)(miē)、敝撇憋鳖例。例字首先就是分类,排比义。引申为可以作依据的事物。如:举一个例子|史无前例。又指规定,体例。如:条例|发凡起例。组词如:例外。转为形容词,指按条例规定的,照成规进行的。如:例会|例行公事。

例★常◎常

lì形声,从人,列声,本义为类、列,引申为可用来比照或依据的事物、可用来说明情况或证明道理的事物、规则或程式、按成规进行的、类比、比照等。

- 尊称医生是什么意思

- 尊称夫是什么意思

- 尊称妇人是什么意思

- 尊称孔子是什么意思

- 尊称宰相是什么意思

- 尊称家塾教师或幕友是什么意思

- 尊称对方是什么意思

- 尊称对方嘱咐或建议的事是什么意思

- 尊称对方女儿是什么意思

- 尊称对方母亲是什么意思

- 尊称尊长对自己的爱护是什么意思

- 尊称帝王的容颜是什么意思

- 尊称帝王的心意是什么意思

- 尊称帝王的言语是什么意思

- 尊称帝王的谋略是什么意思

- 尊称年老的妇女是什么意思

- 尊称年长的僧是什么意思

- 尊称年高德勋的僧是什么意思

- 尊称显贵人家的妾是什么意思

- 尊称显贵子弟是什么意思

- 尊称本朝是什么意思

- 尊称死去的人是什么意思

- 尊称父亲是什么意思

- 尊称父母长辈的身体是什么意思

- 尊称男性长者是什么意思

- 尊称祖先是什么意思

- 尊称老年人是什么意思

- 尊称老年妇人是什么意思

- 尊称老年男子是什么意思

- 尊称自己的国家是什么意思

- 尊称词是什么意思

- 尊称试官是什么意思

- 尊称贵宾是什么意思

- 尊称贵族子弟是什么意思

- 尊空北海是什么意思

- 尊立太宗是什么意思

- 尊章是什么意思

- 尊節是什么意思

- 尊累是什么意思

- 尊經學堂是什么意思

- 尊經閣是什么意思

- 尊纪是什么意思

- 尊经是什么意思

- 尊经之阁是什么意思

- 尊经书局是什么意思

- 尊经书院是什么意思

- 尊经堂是什么意思

- 尊经学堂是什么意思

- 尊经阁是什么意思

- 尊经阁记是什么意思

- 尊经集是什么意思

- 尊绘是什么意思

- 尊缶是什么意思

- 尊罍是什么意思

- 尊美是什么意思

- 尊美堂是什么意思

- 尊翁是什么意思

- 尊翁大人是什么意思

- 尊翰是什么意思

- 尊老是什么意思