佤族Wazu

中国56个民族之一。人口38.2万(1990)。主要聚居在中国云南省西南部的沧源、西盟、澜沧、孟连、双江、耿马、永德、镇康等地。其中沧源、百盟、澜沧、孟连、双江、耿马的部分山区,习惯上被称为阿佤山区。佤语属南亚语系孟高语族佤语支,分3种方言。佤族民间体育活动有射弩、鸡棕陀螺、佤族武术、布隆、牛尿泡球、布球、能顿、莫海亚、重章撒、爬竿、顶杠、藤球、卓威达威等。

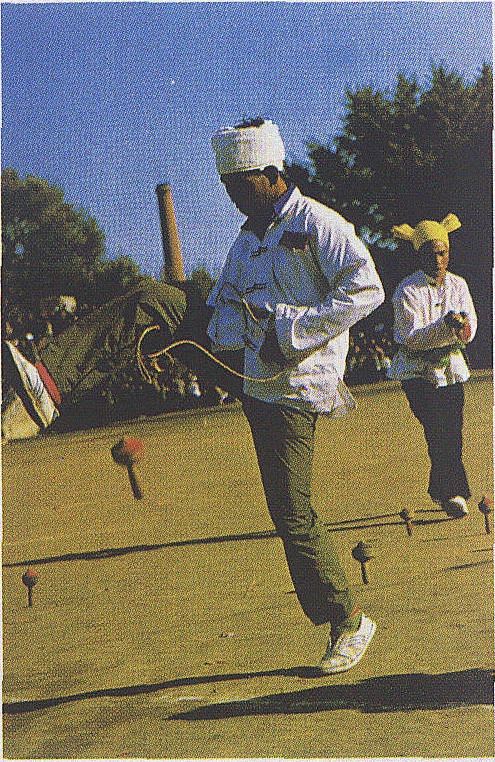

❶能顿。对抗性游戏,用脚、膝攻击对方,以将对方踢倒者为胜。游戏时左、右脚均可使用,动作以踢、蹬、扫、勾、顶、挑为主。

❷爬竿。将竹竿竖在地上,或吊于树上,爬竿者手足并用,用最短时间爬到竿顶者为胜。

❸藤球。为集体游戏。球系用藤子编成的空心球,用于抛掷、手托、头顶、脚踢。

❹卓威达威。又称“拔腰力”。双方相互反抱住对方的腰部,将对方拔起、使之双脚离地者为胜。多采用三打两胜制,此项活动只限于男性参加。

佤族wǎzú

我国少数民族之一,主要分布在云南。

佤族wǎzú

〈名〉中国少数民族之一,分布在云南。

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

佤族

中国少数民族之一。1990年有人口351 974人。主要居住在云南省的西盟佤族自治县和沧源佤族自治县,部分散居在孟连、耿马、澜沧、双江、镇康、永德等县及西双版纳傣族自治州和德宏傣族景颇族自治州。讲佤语,属南亚语系高棉语族,没有通用文字,1957年创制了拉丁字母式的文字。信仰小乘佛教。主要从事农业。中华人民共和国成立前部分地区已进入封建地主经济发展阶段,一部分地区还保留着原始公社制度残余。中华人民共和国成立后,经过民主改革和社会改革,各项事业发展迅速,国家在其主要聚居地云南省建立了西盟、沧源2个自治县,并和傣族、拉祜族、希朗族等联合建立了3个自治县。

佤族

中国少数民族之一。自称“佤”、“布饶克”、“巴敖克”、“阿佤”、“阿卧”、“阿佤莱”、“勒佤”等,史称“嘎喇”、“哈瓦”、“卡瓦”等,意为“住在山上的人”。人口351974人。主要分布在云南省西南部的沧源、西盟、澜沧、孟连、双江、耿马、永德、镇康等县的山区或半山区。有自己的语言文字,佤语属南亚语系孟高棉语族,分“布饶”、“拉佤”和“佤”三种方言。旧时的佤文是英美传教士为传播基督教而编制的,比较粗糙,新中国成立后,党和政府为其创制了新文字。经济以农为主,采集和狩猎为辅。喜欢吃红米、饮浓茶、食辣椒、嚼槟榔、喝水酒。住房以两层竹楼为主,上层住人,下屋关牲畜或饲养猪鸡。传统服饰,男子多着黑色短衣和宽脚裤,妇女多穿贯头无领无袖衣和筒裙,喜戴银或竹篾制的头箍、项圈、项链、腰箍、脚箍等首饰。新米节是最隆重的节日。崇奉原始宗教,相信万物有灵。文学艺术丰富多彩,竹文化独具特色。

佤族

因地区不同,其自称有“布饶”、“阿佤”、“佤 ”等。中国少数民族之一。分布在云南沧源、西盟、澜沧、孟连、双江、耿马、永德、镇康等地。、298,591人(1982)。其先民在先秦时为百濮的一支。唐时称望蛮,分布在云南永昌一带(今云南西南部),先后受南诏、大理的统治。元明清时,称为“哈刺”、“哈杜”、“哈瓦”、“卡瓦”等,受永昌、腾越、顺宁、普洱等府、州管辖。在近现代史上,曾与各族人民一起长期进行反对帝国主义侵略和国内反动统治的斗争, 如1933—1934年曾举行反击英帝国主义者武装侵占班洪银矿的斗争(参见“班洪事件”)。解放前,西盟地区及澜沧、孟连部分地区,生产资料私有制已经确立,但还保留原始公社制残余。沧源、澜沧以及耿马、双江等地区,已具有封建领主经济的特征。永德、镇康一带,则已处于封建地主经济阶段。操佤语, 属南亚语系孟高棉语族佤德昂语支。有布饶、阿佤、佤三种方言。1957年创制了以拉丁字母为基础的拼音文字。保留自然崇拜和精灵崇拜,部分人信仰小乘佛教和基督教。解放后实行民族区域自治,先后建立两个自治县,实现了社会改革。阿佤山已建立电站、中小学、卫生院等,公路交通迅速发展,人民生活水平普遍提高。

佤族

主要居住在云南省西盟、沧源2个瓦族自治县。孟连、耿马、澜沧、双江、镇康、永德等6县及西双版纳、德宏2自治州境内也有分布。人口为396610人(2000),其中男202626人,女193984人。受教育程度:研究生10人,大学本科412人,大学专科1249人,中专5866人,高中6330人,初中42689人,小学198010人,扫盲班29481人,未上过学73187人。分布的行业:农、林、牧、渔业22507人,采掘业51人,制造业287人,电力、煤气及水的生产和供应业39人,建筑业49人,地质勘察业、水利管理业7人,交通运输、仓储及邮电通信业125人,批发和零售贸易、餐饮业243人,金融、保险业23人,社会服务业132人,卫生、体育和社会福利业74人,教育、文化艺术及广播电影电视业338人,科学研究和综合技术服务业7人,国家机关、政党机关和社会团体302人,其他行业9人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人139人,专业技术人员543人,办事人员和有关人员182人,商业、服务业人员365人,农、林、牧、渔、水利业生产人员22502人,生产、运输设备操作人员及有关人员459人,不便分类的其他劳动者3人。佤族有自己的语言。佤语属南亚语系孟高棉语族,有3种方言,1957年创制了拉丁字母形式的文字。佤族信奉小乘佛教。主要从事农业,种植旱稻、水稻、玉米等3种农作物。

佤族

佤族人口为3.5万人。主要聚居于云南省西盟、沧源、孟连三县及其周围山区。使用佤语,属南亚语系佤德昂语支,有巴饶克、佤和阿佤3个方言。佤族原来没有文字,1957年设计创制了以拉丁字母为形式的佤族文字方案。佤族人信仰万物有灵的自然宗教。

佤族是中国云南省西南部的一个古老的民族,早在2000年前就与布朗、德昂等民族的先民一起开发高黎贡山和澜沧江地区。他们自称“佤”、“巴饶克”、“阿佤”等,都有“山居人”的意思。周秦时期其先民是“百濮”的一支,唐代称“濮子蛮”,宋代称“濮蛮”,明代称“古剌”,清代称“嘎刺”、“哈瓦”。当地傣族称其为“卡佤”,因为“卡”在傣语中意为奴隶,所以这种称呼带有侮辱性。新中国成立后,为了体现各民族平与团结,为其正名统一称为佤族。佤族人生活在高山峻岭之上,特别是在山峦起伏的阿佤山区,交通不方便,因此与外界交流少,经济发展缓慢。只有在他们翻身做了主人以后,才发生了巨大的变化,走上了现代化的发展道路。

045 佤族

中国少数民族之一。另有布饶、阿佤等自称。人口351974人 (1990年)。主要聚居于云南省沧源、西盟两县,其他分布在澜沧、孟连、双江、镇康及西双版纳和德宏地区。使用本民族语言,中华人民共和国建立后创制了以拉丁字母为基础的新文字。其族源与古代百濮有关系。唐代泛称之为濮子蛮。明清时称为古喇、嘎刺、哈瓦等。主要从事农业。建国前经济发展不平衡,大部分地区已进入封建社会,少数地区还保留着原始公社制的残余。保留自然崇拜和精灵崇拜,部分人信仰小乘佛教和基督教。在近现代史上曾长期进行反对帝国主义侵略和国内反动统治的斗争。1933—1934年举行反击英帝国主义者武装侵占班洪银矿的斗争,即有名的班洪事件。

佤族

中国少数民族。主要分布在云南省西盟、沧源、孟连三县。人口为298591人(1982年)。佤语属南亚语系佤崩龙语支,分为三种方言。现推广使用1957年设计的拉丁字母形式的佤文。云南古老民族之一。以农业为主,信仰原始宗教,19世纪以来至中华人民共和国成立以前,阿佤山区处于原始社会末期向阶级社会过渡阶段,社会组织是原始的农村公社和部落。1950年获得新生,1954年以后相继成立孟连、耿马等四个联合自治县,经济、文化有了很大变化。

佤族

中国少数民族之一。主要分布于云南沧源、西盟、澜沧、孟连、双江、耿马、永德、镇康等地。298,591人 (1982年)。其先民在先秦时为百濮的一支。解放前,分布在沧源、耿马、镇康等地的已进入封建社会,西盟和孟连、澜沧等部分地区还保留着一些原始公社制度残余。语言属南亚语系孟高棉语族佤德昂语支。1957年创制了以拉丁字母为基础的拼音文字。部分人信奉基督教和小乘佛教,保留自然崇拜和精灵崇拜。行一夫一妻制家庭,财产多由幼子继承。解放后实行民族区域自治,先后建立2个自治县。阿佤山已建立电站、中小学、卫生院等。公路交通发展迅速。随着经济和文化的发展,革除了剽牛和砍人头祭鬼等落后习俗。

佤族wa zu

Wa nationality

佤族

中国少数民族之一。共有351974人(1990),分布在云南省西盟、沧源、孟连、耿马、澜沧、双江、镇康、永德等县。还有一小部分散居在西双版纳傣族自治州和腾冲、昌宁、景东等县。西盟、沧源为佤族主要聚居区,占佤族总人口一半以上。居于不同地区各有自称:居西盟、孟连者自称“阿瓦”、“阿卧”或“阿佤莱”;居镇康、永德一带者自称“佤”;居耿马、双江、沧源、澜沧者自称“布饶克”或“巴饶克”。语言属南亚语系孟高棉语族佤德昂语支。其先民可能是云南古代濮人的一支。唐代称“望蛮”,活动于永昌地区,为南诏地方政权辖地,从事狩猎、采集、饲养家畜及原始农业。明清时称“古剌”、“嘎喇”、“哈喇”、“哈瓦”、“卡瓦”,受孟连长官司(康熙时升宣抚司)和耿马安抚司管辖,清末归镇边直隶厅统治。以农业生产为主,但各地社会发展不平衡,永德、镇康等地佤族解放前已进入封建地主经济;耿马、双江、沧源和澜沧、孟连部分地区以及西双版纳的佤族地区属封建领主经济;佤族的中心区西盟以及孟连、澜沧部分地区的佤族,生产资料私有制虽已确立,但还保留着原始公社制的残余。佤族人民具有反帝反封建的光荣传统,其中最著名的是1934年反抗英帝国主义侵占班洪银矿的武装斗争。过去相信万物有灵,盛行自然崇拜,也有部分信奉小乘佛教和基督教。新中国成立后,除在西盟、沧源成立佤族自治县外,还与傣、拉祜等民族建立联合自治县。

- 长脚是什么意思

- 长脚人国是什么意思

- 长脚国是什么意思

- 长脚幞头是什么意思

- 长脚拉撒是什么意思

- 长脚杆是什么意思

- 长脚膀是什么意思

- 长脚落索是什么意思

- 长脚虻长脚虻是什么意思

- 长脚蚊是什么意思

- 长脚蚊子叮木脑袋——认错了人是什么意思

- 长脚蜢是什么意思

- 长脚螺蛳是什么意思

- 长脚蠓是什么意思

- 长脚钻是什么意思

- 长脚闹是什么意思

- 长脚雨是什么意思

- 长脚鹬是什么意思

- 长脚鹭鸶是什么意思

- 长脚𧎸是什么意思

- 长脱脱是什么意思

- 长脸是什么意思

- 长脸型发式设计是什么意思

- 长脸脸儿是什么意思

- 长腔是什么意思

- 长腔里是什么意思

- 长腰是什么意思

- 长腰尚载撑肠米,阔领先裁盖瘿衣。是什么意思

- 长腰提气是什么意思

- 长腰枪是什么意思

- 长腰稻是什么意思

- 长腰粳米,缩头鳊鱼。是什么意思

- 长腰身是什么意思

- 长腰鎗是什么意思

- 长腰鼓是什么意思

- 长腿是什么意思

- 长腿子是什么意思

- 长腿的小蜘蛛是什么意思

- 长腿蚊子是什么意思

- 长腿蠓子是什么意思

- 长膘是什么意思

- 长膘,长肉是什么意思

- 长膜壳绦虫是什么意思

- 长臂是什么意思

- 长臂国是什么意思

- 长臂法律是什么意思

- 长臂法规是什么意思

- 长臂猴是什么意思

- 长臂猿是什么意思

- 长臂猿属是什么意思

- 长臂管辖是什么意思

- 长至是什么意思

- 长舅是什么意思

- 长舆是什么意思

- 长舌是什么意思

- 长舌为斧是什么意思

- 长舌为祸是什么意思

- 长舌之妇是什么意思

- 长舌乱家,大斧破车是什么意思

- 长舌头是什么意思