体温调节themoregulation

恒温动物通过产热和散热过程的动态平衡维持体温相对稳定的各种机制。调节方式可分为生理性体温调节和行为性体温调节两种。变温动物只能通过行为性的调节机制,如寻求适宜的温度环境或改变姿势等,使体温在一个小范围内随环境温度而变化。恒温动物除行为性调节机制外,还具有生理性体温调节机制,即在中枢神经系统(特别是下丘脑)的控制下,通过骨骼肌、内分泌腺的活动、皮肤血管的收缩及汗腺活动调节机体的产热、散热过程,以维持体温的恒定。如寒冷刺激可反射性的引起皮肤血管收缩(减少散热),骨骼肌紧张性加强,甚至出现寒颤,同时引起肾上腺素、甲状腺素的释放(增加产热),以维持体温的恒定(见“体温调节中枢”)。

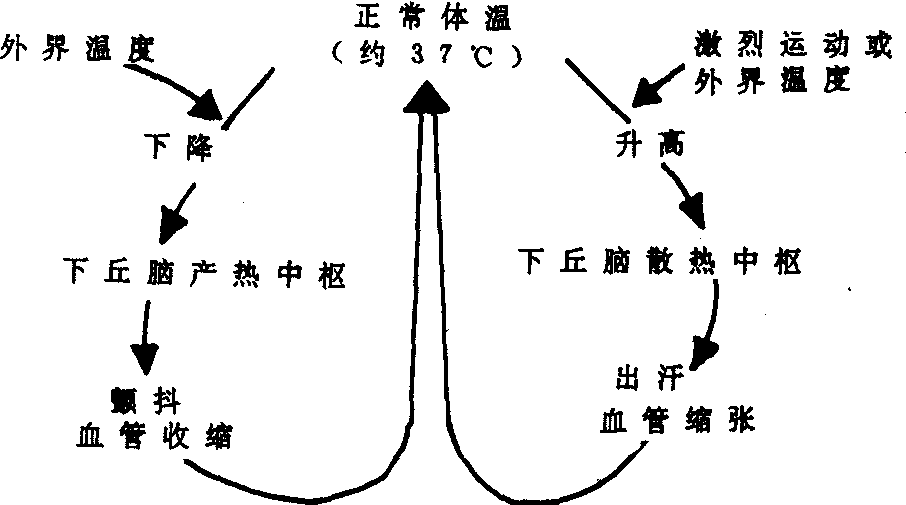

体温调节tiwentiaojie

人和恒温动物赖以维持体温相对稳定的各种生理活动的总称。安静时产热靠内脏,主要是肝脏,其次是心和脑。剧烈运动时产生的热主要来自骨骼肌,约占总热量的90%以上,比安静时产生的热量高出10~15倍。人在寒冷的环境中骨骼肌会出现不自主的“颤抖”现象,能使体内产生的热量成倍地增加。散热主要靠皮肤,有辐射、传导、对流、蒸发四种方式。主要为辐射散热,30℃时占总散热量的60%。传导指热从身体传至与身体接触的物体,一般占总散热量的3%。对流指空气流动带走身体的热量,在30℃时,占总散热量的12%。蒸发主要指排汗造成的散热,在30℃时占总散热量的25%,当气温在35℃以上时,排汗散热就达95%以上。炎夏一个人每天要出汗5~6公斤,运动员激烈运动时甚至1小时出汗10余公斤。身体产热与散热之间的动态平衡主要靠下丘脑的体温调节中枢来调控。皮肤和内脏都分布着许多温度感受器。冷或热的刺激,通过感受器传入神经而到达大脑,在大脑皮层统一控制下及时进行调节。研究表明,体温调节中枢分两部分,前半部为散热中枢,后半部为产热中枢。当冷的神经冲动传入时,产热中枢兴奋,散热中枢抑制。此时,一方面有关激素加紧分泌,使新陈代谢加快,产生更多的热,同时使肌肉收缩(“颤抖”),产热增加,另一方面使血管收缩,停止出汗,在很冷时,皮肤表层几乎没有血流,故显出苍白。反之,当热的神经冲动传入时,散热中枢兴奋,产热中枢抑制,有关激素分泌减少,血管扩张,血流加快,大量出汗,使散热量大大增加。人体就是这样在不断的调节中保持体温相对稳定的。当然,这种调节能力也有一定限度,超过一定限度,调节就不灵了。所以夏天要防中暑,冬天要防体温过低。

图493 体温调节示意图

体温调节tiwen tiaojie

通过神经、体液的调节作用而保持恒定体温的过程。人体为了维持相对稳定的新陈代谢,需要有一个恒定的温度条件。体内的物质代谢,必须在37℃左右的温度下才能正常进行。若体温低于正常,代谢速率就会减慢。若体温过高,酶的功能就会紊乱,中枢神经系统的功能也会失去正常。因此,必需维持恒定的体温。体温调节中枢位于下丘脑。在低温环境中,人体感受冷的刺激,在体温调节中枢的调节下,骨骼肌的紧张性增强甚至发生寒战以增加产热量。此外,下丘脑通过神经体液途径促进某些内分泌腺的活动,以促进细胞的代谢而增加产热量。当环境温度升高,通过体温调节中枢的调节,使皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量以增加皮肤的辐射、传导和对流散热,并通过使支配汗腺的交感神经兴奋,促进汗液分泌以增加蒸发散热。

体温调节homoiothermism

系人和恒温动物为适应温度变化保持体温相对稳定的一种功能。体温调节包括行为调节和生理性调节:其中人行为性调节最为完善、复杂、高效,如冷时多穿衣物、吃热食、提高环境温度等,热减衣、纳凉、进冷饮、吹电风扇等;其他高级恒温动物亦能采取多种主动行为进行调节;生理性则通过体温调节中枢作用,使机体的产热、散热发生变化进行调节,如寒冷时皮肤血管收缩、皮肤变白、汗腺分泌少使产热增多、散热减少;发热时皮肤血管扩张、皮肤潮红、汗腺分泌增多,使产热减少、散热增加,从而使体温下降以保持平衡。

体温调节

人和恒温动物保持体温相对稳定的各种行为和生理活动的总称。一些活动产生热,如肌肉运动及进食等;一些活动散发热,如出汗等。身体能调节产热和散热间的平衡,以适应冷热不同的环境,保持体温的相对稳定。

体温调节

恒温动物和人类机体都具有精确的调节体温的机构。在体温调节机构控制下,体温可经常保持在37℃左右。人类体温调节的机理有两种,即生理性体温调节和行为性体温调节。这两种调节机理往往是相辅相成的。生理性体温调节,是指机体在环境温度及其他气候条件有所变动时,在中枢神经系统,特别是下丘脑的控制下,通过骨胳肌、内分泌腺的活动,皮肤血管紧张度的变化,以及汗腺的分泌(发汗)等调节功能,而达到维持体温相对稳定。行为性体温调节,是指机体通过一定的行为来维持体温相对稳定。例如,动物寻求温度适中的环境;或在冷环境中趋向热源,遇热环境则相反; 或改变姿势(暑热时伸展肢体,严寒时则个体蜷缩或拥挤群集)等等,都是体温调节行为。近年来,设计了体温调节行为的实验观察装置。例如鼠在装置中揿动键钮便可获取热射线或冷气,实验者则通过条件反射强化次数的多少来定量地观察体温调节行为。这类实验研究有助于进一步分析体温调节系统的中枢部分的性质及其整合功能。生理性体温调节是一种温度性调节反射,也属于生物自动控制系统之一。下丘脑是此系统的控制器,它的输出通过效应器 (骨胳肌、皮肤血管、汗腺等)的活动,决定着受控变量(体温)的水平。

温度刺激的感受装置 用简易的测温感觉计可以测绘出皮肤上有两种外周温度感受器,即冷感受器和热感受器,也可统称为皮肤温度检测器。冷热感受器在皮肤表面呈点状分布,一般冷点多于热点,可达4:1~10:1。冷感受器兴奋时传入纤维的放电数远多于热感受器兴奋时的放电数,引起放电的皮肤温度变动范围也是前者大于后者。在实际生活中皮肤温度在30℃附近即产生冷觉,此时相当于冷感受纤维的放电频率最高阶段; 皮肤温度达35℃时,热感受器纤维的放电频率还未达到高峰。皮肤温度达45℃时,冷感受纤维可再次出现放电,且随皮肤温度进一步上升而增加,这可能是进入浴池时出现奇异冷觉的原因。

下丘脑(包括视前区)中有一些神经元,当脑组织局部温度有所变动时,它们的放电型式便发生改变,这类神经元称为中枢性温度感受神经元。其中对脑温升高发生反应的神经元称为热敏神经元,对脑温降低发生反应的神经元称为冷敏神经元。这两种神经元又统称为温度检测器。在下丘脑还有一类神经元,它们与温度感受无关。这类神经元称为位相性反应神经元。热敏神经元的Q10较高,而冷敏神经元的Q10则较低,所以,冷敏神经元本身可能不是感受冷刺激的神经元; 它们在冷刺激时发生放电反应,可能是由于下位神经元的激发而来的。温度感受神经元主要存在于视前区-下丘脑前部,热敏神经元在数量上占绝大多数。所以,可认为视前区-下丘脑前部在体温调节机构中主要起温度检测器的作用。下丘脑后部虽然也有温度感受神经元,但数量少,而且对温度的感受性也低。此外,延髓的一部分、气管壁、静脉壁等都具有温度感受功能。脊髓中也有温度感受结构存在。中脑网状结构中也存在着温度感受神经元 (特别是冷敏神经元)。

体温调节中枢 通过脑的部分破坏、电刺激实验等,确定体温调节中枢存在于下丘脑。本世纪四十年代发现对视交叉上方正中线的前方部分,即视前区部位,进行局部加温,可引起显著的热喘呼吸,并有足跖发汗和血管某种程度的扩张(暑热反应)。破坏猫的下丘脑前部,猫在暑热环境中无调节能力,但对严寒还有调节反应。相反地,破坏下丘脑后部的内侧,则动物丧失对严寒的调节能力,寒颤、竖毛、血管收缩、代谢亢进等严寒反应都丧失。因此认为,下丘脑前部有散热中枢,后部有产热中枢。严寒反应时出现的寒颤,是由寒颤中枢的兴奋引起的。此中枢位于下丘脑后部,靠近第三脑室侧壁。调节体温的两个中枢范围比较广泛,而且两者互相重叠。例如对于寒冷,有一个调节中枢存在,其中包括维持和调节体温的交感神经结构以及参与调节体温的锥体外系结构(主要是发动产热过程的神经结构); 而对于暑热,其调节中枢也有一定部位 (主要是发动散热过程的中枢结构)。

体温调节中枢广泛地存在于中枢神经系统的各级部位。将狗脑在高位离断后,狗仍可出现防止体温上升的反应(散热反应)。当上位脑受损伤时,脊髓亦可对体温进行一定程度的调节。但实现产热反应却必须有下丘脑的参与。

体温调节机理 机体处于安静状态或进行一般活动时,热能主要是从机体深部组织器官产生的。这些热能由循环血液带到体表,通过辐射、传导和对流以及蒸发等方式而发散于外界。当机体处于温度适中的环境中 (气温18°~25℃),或机体的产热量没有大幅度变化时,由外周温度感受器和深部温度感受器发放的传入信息,到达体温调节中枢并经过整合后,再由中枢向效应器官发放传出冲动,此时主要经过交感神经系统控制皮肤血管的舒缩活动,精细地调节着皮肤表层的血流量,以增加或减少由体表散失的热量。这样就能使产生的热量与散失的热量经常达到平衡状态。此种调节方式为精细调节。

当人暴露于严寒环境中时,首先出现严寒感觉,同时皮肤温度急剧下降,这是由于皮肤血管强烈收缩所致。颊部和裸露的肢体部分的温度下降幅度较大。四肢和颊部皮肤的温度下降到一定程度后,可以出现暂时回升,继而出现下降和回升的反复波动现象,称为血管波动反应。皮肤血管是由于交感神经和体液因素的作用而强烈收缩。此时机体表层宛如一个隔热器,可大大减少机体的散热量。同时,又出现肌肉寒颤以及甲状腺素和去甲肾上腺素分泌增加,提高了组织器官的代谢率,显著增加了机体的产热量,因而仍可使体温保持相对稳定的状态。严寒情况下的温度传入信息主要来自外周温度感受器。有实验表明,仅有来自外周的寒冷信息,即可引起体温调节中枢发动寒冷反应。至于中枢性温度感受神经元在寒冷反应中的作用,目前还难以肯定。上述调节方式可视为广幅调节。

人处于酷暑环境中时,体温调节的方式亦属于广幅调节。此时的温度传入信息主要来自中枢性温度感受神经元(特别是下丘脑前部的热敏神经元),通过体温调节中枢的整合,所发放的传出冲动经由交感神经和体液因素的作用使皮肤血管扩张,皮肤血流量大大增加。此时机体表层酷似一个散热器,起到强有力的散热作用。这样就防止了热量在体内淤积。由于皮肤温度接近或等于环境温度,物理散热方式已不起作用。此时,汗腺的活动显著加强,发汗量大增,经汗液蒸发散掉大量体热。

运动或劳动情况下的体温调节,与暑热反应时的情况类似。

从生物控制理论的角度看,体温调节机构就是一个反馈控制系统。外界温度刺激首先由皮肤的检测器所感受。视前区-下丘脑前部的温度检测器则感受血液温度对它的直接刺激。同时,以外周温度感受器的传入信息为基础,在大脑皮质中产生温度感觉。此温度感觉的传入信息在传导途中要受到激活或抑制作用,然后成为控制器的输入。脑干网状结构及海马同寒冷感觉的激活有关,而杏仁核则似乎与暑热感觉的激活有关,这些激活机构可以看作是放大器。控制器(下丘脑)接受输入信息之后,通过整合作用而控制效应器的活动 (引起前述的寒冷反应或暑热反应),从而决定着体温的水平。当体温出现偏差时,它会反馈到检测器和放大器,而最后在控制回路中得到纠正,亦即使体温保持稳定状态。在此反馈回路中,信息通过下丘脑时,例如使此局部冷却时,则可抑制暑热激活系统。相反地,下丘脑温度因反馈信息而升高时,则寒冷激活系统受到抑制。

在正常情况下,体温调节中枢(控制器)中可能存在调定正常体温水平的调定点机构,这就是体温调定点工作假说。此假说认为,在下丘脑前部,存在着感受该部温度的不同阈值的两种神经元:一为高Q10的温度敏感神经元,一为低Q10的对温度比较不敏感的神经元。 在某一特定时间内,这两种神经元不同程度的兴奋水平组合在一起,就给定了该时间内温度反应的调定点,就象恒温器的调定点那样,决定着恒温器的温度值。因此称之为体温调定点假说。正常体温调定点为37℃,如果出现偏差,偏离此值,则经上述反馈系统的调节,使体温复归正常,这个假说对解释致热源引起的发热是有用的。即认为致热源改变了上述两种神经元的兴奋水平,而将体温调定点由正常时的37℃提高到38℃或更高,因而引起了发热。但是调定点假说根据还不够充分,因此,此假说还有待于今后的研究和探讨。

体温调节活动在中枢中的整合过程,可能是在下丘脑后部中进行的。

此外,体液因素在体温调节中的作用也是不容忽视的。用5-羟色胺灌流动物脑室或将它微量注入下丘脑,可见体温上升,同时伴有皮肤血管收缩和寒颤。而去甲肾上腺素则使动物体温降低0.5~2.0℃,同时伴有外周血管舒张。将前列腺素注入脑室,也可引起体温升高。交叉灌注实验表明,5-羟色胺可能是体温调节中的一个重要递质。但必须指出,不同动物种属对单胺递质的反应并不相同。因此,单胺类物质在体温调节中的作用还须进一步研究。

体温调节body heat regulation,homoiothermism

人和温血动物机体有为适应环境温度的变化而保持体温相对稳定的功能。正常人的体温调节是由大脑皮质和丘脑下部体温调节中枢(下丘脑后区的产热中枢,下丘脑前区的散热中枢)所管理,并通过神经、体液因素调节产热和散热过程,保持产热和散热这对矛盾的动态平衡,所以正常人体有相对恒定的体温。外界温度变化刺激皮肤温度感觉器,神经冲动通过体温调节中枢的活动,相应地改变了皮肤血管的舒缩,骨骼肌的活动,以及汗腺等效应器官的活动,同时也改变了体内某些内分泌的水平,从而调节机体的产热和散热之间的动态平衡,保持体温的相对稳定。但体温调节也有一定限度,长时间强烈热辐射和高温环境下也可造成人体体温调节功能障碍,以导致高热。

- 蘅溪是什么意思

- 蘅皋是什么意思

- 蘅皋词序是什么意思

- 蘅石是什么意思

- 蘅芗是什么意思

- 蘅芜是什么意思

- 蘅芜君是什么意思

- 蘅芜室是什么意思

- 蘅芜室主人是什么意思

- 蘅芜苑是什么意思

- 蘅芜解疑是什么意思

- 蘅花馆诗录自序是什么意思

- 蘅芷庄是什么意思

- 蘅茅是什么意思

- 蘅香馆是什么意思

- 蘆是什么意思

- 蘆哨是什么意思

- 蘆尖是什么意思

- 蘆巴藏巴是什么意思

- 蘆心布是什么意思

- 蘆根是什么意思

- 蘆溝橋是什么意思

- 蘆溝橋石獅是什么意思

- 蘆石是什么意思

- 蘆笋是什么意思

- 蘆笙是什么意思

- 蘆笳是什么意思

- 蘆筍是什么意思

- 蘆管是什么意思

- 蘆花是什么意思

- 蘆芽是什么意思

- 蘆菔是什么意思

- 蘆菔子是什么意思

- 蘆萉是什么意思

- 蘆薈是什么意思

- 蘆虎是什么意思

- 蘆蠹蟲是什么意思

- 蘆衣是什么意思

- 蘆酒是什么意思

- 蘇是什么意思

- 蘇世是什么意思

- 蘇伐是什么意思

- 蘇伯林是什么意思

- 蘇佳是什么意思

- 蘇偷婆是什么意思

- 蘇元復是什么意思

- 蘇兆徵是什么意思

- 蘇克察是什么意思

- 蘇公塔是什么意思

- 蘇勒都斯是什么意思

- 蘇南是什么意思

- 蘇友仁是什么意思

- 蘇合油是什么意思

- 蘇合酒是什么意思

- 蘇合香是什么意思

- 蘇合香圓是什么意思

- 蘇合香油是什么意思

- 蘇在山是什么意思

- 蘇大年是什么意思

- 蘇失是什么意思