体外循环与人工心肺机

体外循环与人工心肺机

利用塑料管道把机体的静脉血引流出来,通过氧合器(人工肺)进行氧合,而后用血泵(人工心)把它输送到动脉系统内,进行组织灌注,这种操作过程就叫做体外循环。

Gibbon于1953年首次在体外循环下为一例房间隔缺损患者直视修补成功。我国于1958年在体外循环下进行先天性心脏病室间隔缺损修补术亦获得成功。

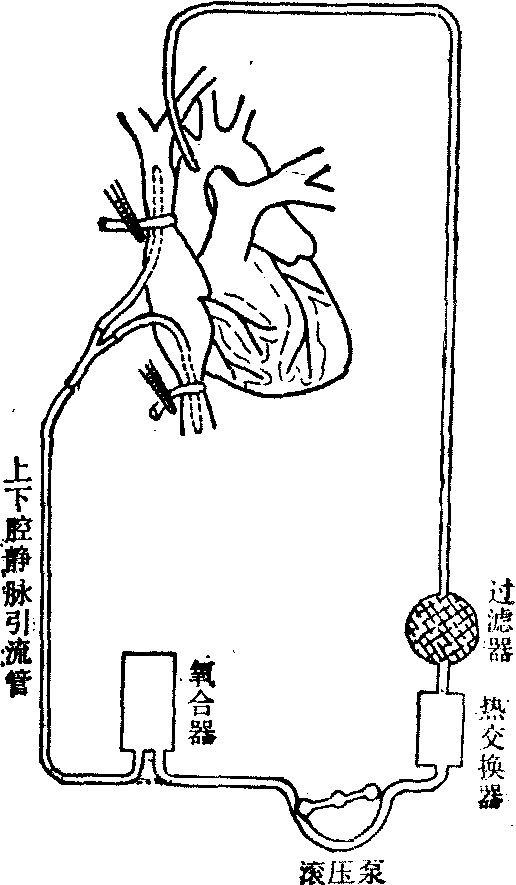

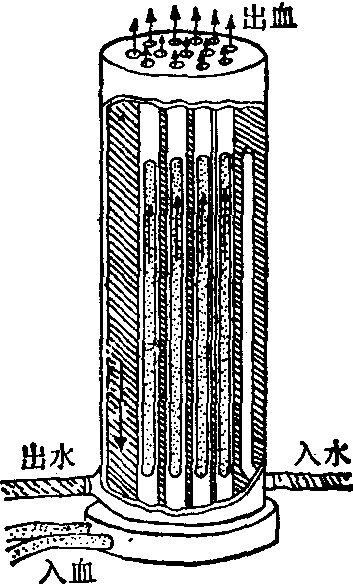

人工心肺机 体外循环所需的机械装置主要是人工心肺机及其附件(图1)。对人工心肺机的基本要求有:

❶所用材料应与机体有相容性。

❷有效的气体交换。

❸血泵有足够而恒定的流量和可调速度。

❹单向运动的血流,且通过阻力小。

❺对血液破坏少。

❻鼓泡式氧合器氧合的血液经消泡后,应无残余气泡;非鼓泡式氧合器在氧合过程中不应产生气泡。

❼预充量要小。

❽氧合、消泡、热交换、过滤及储血器最好五合一。

❾装卸及操作简便,易于消毒,或可弃式。

血泵(人工心)

图1 体外循环装置示意图

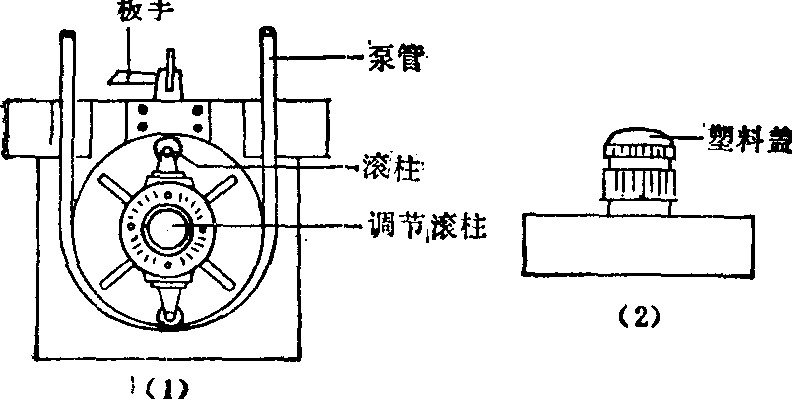

类型虽多,但不外内活瓣式、外活瓣式及无活瓣式。目前最多应用的是管型滚压式(图2)。其结构简单,操作方便。由于其泵室只有一根富有弹性的硅橡胶管,故易于消毒和比较精确地按照转速以计算和控制其流量,对血液的破坏亦较少。

图2 滚压泵示意图 (1)正面 (2)侧面

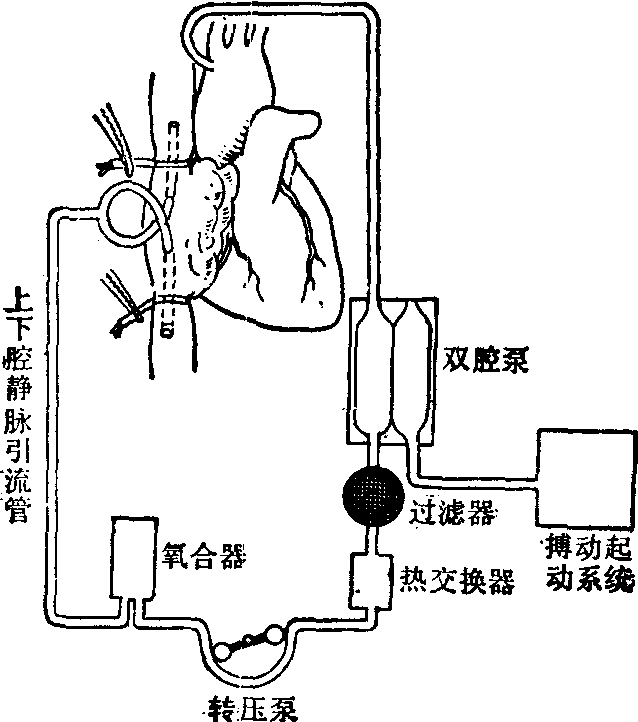

图3 体外循环装置附助搏双腔泵示意图

近年来为了产生搏动血流,采用了两种方法:

❶设计腔较大的血泵,使其泵出量接近心脏的心缩输出量。

❷采用助搏器,即在动脉灌注的管道上加用助搏动装置,有单腔和双腔(图3)两种。其原理均借助脉搏驱动系统,有节律地排空管道腔内的血液,以产生搏动。这种血流有利于多血内脏如肾、心、肝等的灌注。

氧合器(人工肺) 从其使血液氧合的基本原理可分为三类: 表面暴露式、鼓泡式及弥散式:

(1)表面暴露式 其中应用较多的是转碟式,使血液经装有转动碟片的血槽,血在碟片上形成薄膜,暴露在高浓度的氧气下进行氧合。其氧合量由碟片多少及转速而定。由于装洗费时,现在很少应用。

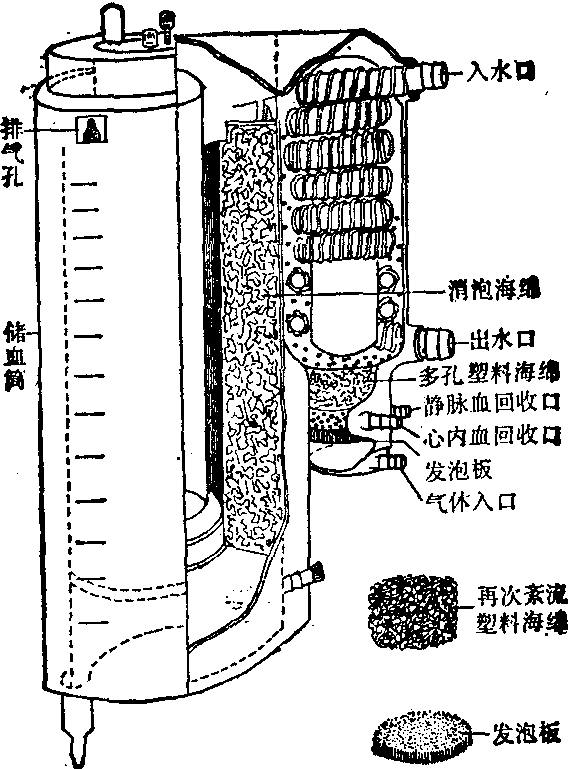

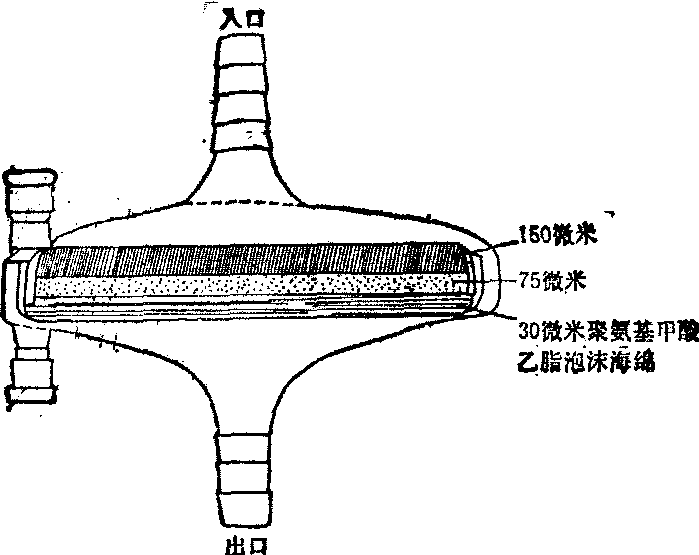

(2)鼓泡式 近十余年来由于高分子化学的发展和消泡技术的提高,使鼓泡式氧合器又得到广泛的应用。其设计已达到五合一的要求,且均已事先包装灭菌,并配有全套附件和管道,使用方便,均为可弃式。在采用稀释液的情况下,多数不需预充血,其氧合量最高者每分钟达6000ml。其制作形式有袋式、多管式、屈管式以及近年来广泛应用的微泡式筒形氧合器(图4)。后一种氧合器的特点是:它使已经鼓泡的血液经过多孔蜂窝海绵,使血泡反覆变形,以提高气体交换率,其氧血比例可低至0.3:1。决定此种氧合器性能的因素有: 气泡大小和混合均匀度以及气血比例。气泡愈小愈多,混合越均匀,气体交换时间越长,则氧合性能越好;气血比例越小,涡流越少,则血

图4 Shiley微泡型鼓气式氧合器(微泡式筒形氧合器)

液破坏越小。(3) 弥散式(膜式氧合器) 1955年由Kolff等利用气体可通过塑料薄膜弥散的原理研制而成。血液流经两片薄膜之间,氧气流经其外以进行气体交换。这种氧合器的优点有:氧合性能好,血液破坏少,特别是由于气血介面引起的蛋白变性减少,微气栓及血小板凝集栓子亦显著减少。它是现在适用于长时间的体外循环灌注或体外氧合以抢救急性呼吸功能衰竭的唯一类型的氧合器。另一方面,由于它的构造复杂,预充时不易驱除其内气泡,且费用昂贵,故尚未能扩大使用。近几年来有应用聚丙烯中空纤维人工肺者,其原理与膜式肺同。

人工心肺机附件 人工心肺机除应有各种塑料管道外,还有以下各种附件:

热交换器: 用于血液的降复温。其类型有:鱼雷式、多管式(图5)、套筒式。近年来已把热交换器与氧合器结合在一起。

过滤器(图6): 用于滤过预充血中及体外循环进行中所产生的栓子或回收血中带来的组织屑等。过滤网眼一般为40~80cm。

气泡捕捉器:在鼓泡式氧合器,它是一个安全措施。

流量计:用以测定其流量,常用的有电磁流量计。

导管:壁薄透明而柔顺,不易弯曲,此外还有各种型号的接头。

静、动脉储血器:静脉储血器除方便引流外,还可作为放血或加血用; 动脉储血器亦可起到储存动脉血并去除其内可能存在的气泡之用。

冠状血回收器: 用以收回冠状静脉及支气管静脉的回心血流。

图5 多管式热交换器

图6 过滤器结构示意图

体外循环灌注技术 技术操作是在肝素化后 (一般3mg/kg体重,人工心肺机所用的预充液内用2mg/100ml。近几年来采用全血凝血激活时间(ACT)来监测其用量,应达400″以上)进行。由右心耳和右心房壁分别插入上、下腔静脉导管,与氧合器的进血口衔接。由升主动脉或股动脉插入动脉灌注导管,与血泵的出口端衔接。再由右肺上静脉或左心耳插入左房或左室引流管。准备就绪后,先并行循环而后进行完全心肺转流。

灌注的基本要求 一个合适的灌注要符合以下要求:

血流动力学指标: (1)足够的灌注流量:应接近基础心排出量(一般每分钟为2.2~2.5L/m2或80~100ml/kg,在婴儿每分钟可达100~120ml/kg)。在低温情况下可酌量减少。

(2) 灌注压力:应介于7.33~12.0kPa,中心静脉压应保持在0.490~1.47kPa。

(3) 搏动性血流的采用: 不少学者认为用搏动性血流灌注有很多优点:

❶多血供应的器官如肾、脑、心、肝的灌注较好。

❷代谢性酸中毒较轻。

❸微循环好,表现在耗氧量增加。

❹血小板聚集减少,以及

❺周围血管阻力较低等。

代谢指标 好的气体交换,动脉血氧饱合度应达96%以上,PO2在20.0kPa上、下;PCO2在5.33~6.00kPa;静脉血氧饱和度70%,PO2 5.33kPa上下;动脉血pH7.4,BE±3内,以及HCO3-在22~25mEq/L。

器官功能指标: 要维持接近正常的脑电波活动; 尿量40ml/h,血液破坏不大,心肺功能无损害。

与低温的结合 低温可降低机体氧耗量,降至30℃时,全身耗氧量约降低50%;低至23℃时,全身耗氧量只有原来的25%。根据降温幅度可分为:浅低温:>32℃;中度低温28~32℃;中间低温20~28℃;深低温:<20℃。当降温至15℃以下,循环可停止一小时;至10℃以下可停止两小时。亦有把深低温与部分体外循环结合应用者。

血液稀释法 用乳酸林格液,5%葡萄糖生理盐水,低分子右旋糖酐及适量碳酸氢钠溶液,预充人工心肺装置进行体外循环,此法称之为血液稀释法。在体重轻的病人,预充液中可加入适量库血,在稀释度大者另加白蛋白。一般稀释后,把血细胞压积保持在25~30容积%,血红蛋白不低于8克%。此法的优点有:

❶避免或减少了输血的一切不良反应与后果。

❷降低了血液粘稠度及外周血管阻力,静脉回流通畅,易于维持高流量。

❸改善了微循环,减少了毛细血管内血小板的聚集、沉积和血液隔离现象,从而减少了脑、肾、肝、肺等重要脏器的并发症。

❹减少了血液成份的机械损伤。

❺节约了用血。此法的主要问题有粘稠度低,不易维持足够的灌注压;渗透压过低易导致脑及肺水肿。

心肌保护 心内直视手术中,为了争取一个安静和无血或少血的手术野,就需要阻断升主动脉及冠状循环。由于心肌对缺氧较敏感,故需要保护,以减轻缺血缺氧所致的损伤。所采取的措施,除尽量减少心肌机械损伤外,还有:

❶缩短冠状动脉阻断时间。

❷降低心肌代谢:目前最常用的是冷钾心脏停搏液作升主动脉灌注,把心肌温度降至15℃以下,安全阻断时间可达60分钟。一般每隔20分钟灌注一次。近年来有用冷血作为溶剂者,这又进一步减轻了缺氧对心肌造成的损害。

停止灌注:心内操作完毕及心脏复苏后,松懈上、下腔静脉的束带。根据心肌收缩状态作辅助灌注15~20分钟,以偿还O2债,逐步减低灌注量,使心脏负荷逐步加大,待血压升至12.0~13.3kPa时,即可停止并行循环。停灌后,还应根据中心静脉压、左房压、心脏大小及时补足血容量,把收缩压维持在13.3kPa上下。

中和肝素: 拔除左心引流及上下腔静脉导管后,即以1:1~2的硫酸鱼精蛋白中和肝素。

病理生理学 体外循环是一种有控制的出血性休克状态,它在机体内引起一系列病理生理学改变:

(1) 血流动力学改变: 一般体外循环的流量很少达到生理水平,故其灌注压均较一般生理水平为低,再加自然搏动消失,即使用搏动血泵,其搏幅亦较自然者为小,故易导致微循环障碍及淋巴淤滞,毛细管前小动脉显著收缩,大片毛细血管床闭塞,微小动脉分流出现,血管内红细胞及血小板聚集。在采用稀释法及高流量时特别是用搏动性血流者,微循环显著改善。

(2) 血液物理性损伤的后果: 血液经过人工心肺系统所受的机械损伤和气血界面作用所造成的后果有:

❶血液成分包括红、白细胞和血小板的破坏,分别释放出血红蛋白及组胺、5-羟色胺和三磷酸腺苷等血管活性物质。

❷纤维蛋白元的析出。

❸血液经过氧合后可产生不溶解的变性蛋白,吸附在细胞膜上,使之迅速聚集,同时血浆内出现脂肪小球和乳糜微粒聚集物,此二者和血小板的聚集物均可引起广泛微循环的闭塞。特别值得指出的是血小板在灌注中被隔离到网状内皮系统中,故其数目可减少40~60%,它的粘性消失,细胞膜变形,细胞内的颗粒变小,细胞浆内有空泡,功能障碍,再加上高度的纤维蛋白溶解,以及抗血友病球蛋白,凝血酶元和第五因子的减少,造成了凝血不正常和出血时间延长。

(3) 酸碱度失衡及电解质紊乱; 在灌注中即使采用高流量,其耗氧量亦仅为对照值的85%,流量越低,其耗氧量越低,故可产生不同程度的代谢性酸中毒。若用纯氧进行氧合还可产生呼吸性碱中毒,前者可于预充液中加用碳酸氢钠溶液纠正,后者可于氧合气体中加用3~5%CO2补救。电解质的改变主要是血清钾的紊乱。在灌注前及中由于低温,过度换气及碱性溶液的应用,K+向细胞内转移;灌注后血清钾的下降,主要由于尿钾的丢失,故灌注的前、中、后均应按需补充钾盐。

(4) 重要脏器功能不全及病理改变

心脏: 在体外循环下心内直视手术中,心肌除物理创伤、缺氧及冠状动脉栓塞等所致的损伤外,还有心肌的再灌注损伤,表现为心肌出血、水肿、纤维断裂以及超微结构的改变。

脑: 体外循环中,脑耗氧量急剧下降,由灌注引起的脑损伤不外缺氧及栓塞,此外,还有颅内出血及血肿的形成。

肾脏: 肾小球过滤率与灌流量成正比,灌流量高,肾小球过滤率也高,灌流量低则肾小球过滤亦低。

肝脏: 在体外循环中,只要有足够的灌注流量而下腔静脉导管又不梗阻,则肝会有足够的血流量。

肺: 在体外循环中,肺的血液供应靠支气管动脉,其血流量占全身的0.5~1%。灌注后肺功能不全(灌注肺)的发生机制主要是肺小血管内多形核白细胞聚集物或其它类型栓子的栓塞,其次是肺间质水肿及肺表面活性物质的减少。这些聚集物部分可能来自输入的异体血,大部分产生于体外循环灌注中。近年来由于采用了:

❶超微过滤网,去除了大部分聚集物或微栓子。

❷血液稀释法和高流量灌注的应用,改善了微循环,减少了肺毛细血管内血细胞的沉积。

❸不用或少用异体血,减少了输血反应的后果。

❹左、右心的通畅引流,减少了肺循环的负荷及左心房压力的升高,故灌注肺综合征显著减少。

内分泌系统的变化: 体外循环中可在机体内引起较大的应激反应和应激激素分泌的增多,主要表现在促肾上腺皮质激素和抗利尿素。在灌注流量低的情况下,肾上腺分泌副肾素和正肾素增加。在降低温度的情况下,胰岛素的分泌减少。

血液学改变:在灌注中红细胞的破坏很少超过1%,但在术后一周内血红蛋白常显著下降(3~4g%),7~10天后又复升。白细胞在灌注中亦下降,多为粒细胞及单核细胞,灌注停止后又回升,可持续10~12天。血小板的降低已如前述。

临床应用 适应证 主要用于:

❶先、后天性心脏病的心内直视手术。

❷冠状动脉硬化性心脏病的升主动脉及冠状动脉间搭桥术。

❸胸主动脉瘤的切除,气管移植,心脏或心肺移植等。

应用的方式

❶完全心肺转流。

❷与深低温结合。

❸部分左心转流用于主动脉弓、弓降部或脑主动脉瘤的切除。其法是于左心房插管引出血液由血泵输入股动脉,以维持下半身的血液供给,其流量每分钟可达50ml/kg。

并发症 可发生于灌注中及后,可归纳为:

❶由污染所造成的术后感染。

❷灌注不足所引起的缺氧表现。

❸凝血机制紊乱所造成的广泛渗血。

❹气栓栓塞。

❺由于心功不全所造成的低心输出量综合征。

❻心包填塞。

❼肺部并发症及肺功能不全。

❽急性肾功能衰竭。

❾脑部并发症。

☚ 低温麻醉 辅助循环 ☛

- 《高阳台 西湖春感》(张炎)是什么意思

- 《高高山上一树槐》是什么意思

- 《高高的博格图山》是什么意思

- 《高高青冈树》是什么意思

- 《高龙巴》是什么意思

- 《鬲津草堂诗集》序是什么意思

- 《鬼神传终须报》是什么意思

- 《鬼谣为落句 钱起》是什么意思

- 《鬼谷四友志》是什么意思

- 《魂兮归来》后记是什么意思

- 《魂飞汤火 苏轼 苏迈 赵顼》是什么意思

- 《魏公子列传》是什么意思

- 《魏其武安侯列传》是什么意思

- 《魏宫词》 - 崔国辅 - 朝日点红妆,拟上铜雀台。画眉犹未了,魏帝使人催。是什么意思

- 《魏市人》是什么意思

- 《魏市人》 - 〔隋〕侯白是什么意思

- 《魏忠贤小说斥奸书》是什么意思

- 《魏明帝时宫人谣》是什么意思

- 《魏晋南北朝文》是什么意思

- 《魏晋南北朝诗歌》是什么意思

- 《魏武杀人》是什么意思

- 《魏源集》是什么意思

- 《魏略·西戎传》是什么意思

- 《魏风·伐檀》是什么意思

- 《魏风·硕鼠》是什么意思

- 《魔兽世界》里的父亲是什么意思

- 《魔沼》是什么意思

- 《魔鬼》是什么意思

- 《魔鬼的门徒》是什么意思

- 《魚我所欲也》是什么意思

- 《鰕鳣》是什么意思

- 《鰕?篇》 - 魏·曹植是什么意思

- 《鰕?篇》(曹植》全文与读后感赏析是什么意思

- 《鱆鱼》是什么意思

- 《鱼丽》是什么意思

- 《鱼儿跳》是什么意思

- 《鱼化石)(艾青)是什么意思

- 《鱼山神女祠歌二首,送神曲》是什么意思

- 《鱼我所欲也》是什么意思

- 《鱼我所欲也章》是什么意思

- 《鱼水相会(节选)》是什么意思

- 《鱼美人》是什么意思

- 《鱼藻》是什么意思

- 《鱼藻》之义是什么意思

- 《鱼,我所欲也》是什么意思

- 《鲁仲连义不帝秦》是什么意思

- 《鲁仲连遗燕将书》是什么意思

- 《鲁山山行》是什么意思

- 《鲁山山行》 - 宋·梅尧臣是什么意思

- 《鲁拜集》是什么意思

- 《鲁拜集(节选)》是什么意思

- 《鲁提辖拳打镇关西》是什么意思

- 《鲁摆鲁饶(节选)》是什么意思

- 《鲁柏林的魔术师》是什么意思

- 《鲁滨孙飘流记》是什么意思

- 《鲁迅先生序跋集》序言是什么意思

- 《鲁迅小品序》是什么意思

- 《鲁迅忌日忆殷夫》是什么意思

- 《鲁迅杂感选集》序言是什么意思

- 《鲁迅自选集》自序是什么意思