伤寒论

张仲景(约150—219),名机,南郡涅阳(今河南邓县,一说南阳)人,有考为南阳蔡阳 (今湖北枣阳)人。汉代著名医学家。幼年即显露才智,《太平御览·何永别传》载汉末名士何颙称其“用思精”。学医于同郡张伯祖,不仅尽得师传,且识用精微过其师,终成为我国历史上最著名的医学家。唐甘伯宗《名医传》载张氏曾举孝廉,官至长沙太守,后世据此称仲景为张长沙,其医方为长沙方。但官至长沙太守一事,目前仍有争议。张氏生活于东汉末年,战乱频仍,疫疾流行。据《伤寒论》自序所载,张氏家族约200多人,自建安纪元 (196) 以来,不到十年,死亡者多达三分之二,死于伤寒者占十分之七。张仲景“感往昔之论表、伤夭横之莫救,乃勤求古训,博采众方,撰用 《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》,并平脉辨证,为《伤寒杂病论》合十六卷”。此外,古书著录的张仲景医著尚有《张仲景五脏论》、《张仲景脉经》等。

本书10卷,22篇,约3万余字。卷1列 “辨脉法”、“平脉法”两篇,主要论述伤寒与杂病的脉象、病症及预后。卷2首列“伤寒例”,讨论伤寒的病因、发病、病理演变及各种病症的分辨;次列“辨痉湿暍病脉证并治”。以上“辨脉法”、“平脉法”、“伤寒例”三篇,后世多数学者认为系由王叔和编辑增入,卷2“辨太阳病脉证并治第五”至卷6共8篇,主要讨论伤寒六经病的辨证论治,包括辨太阳病脉证并治3篇、辨阳明病脉证并治1篇、辨少阳病脉证并治1篇、辨太阳病脉证并治1篇、辨少阴病脉证并治1篇、辨厥阴病脉证并治1篇,是为《伤寒论》的主体部分。卷7—卷10共10篇,论述霍乱、阴阳易、差后劳复病的脉证与治疗,以及伤寒用汗、吐、下等治法的适应症与禁忌。书中对伤寒各阶段的辨脉、审证、论治、立方、用药等,以条文的形式作了较全面的阐述。对于病症的叙述,详于三阳病,尤详于太阳病及其变证,论析主次分明、条理清楚。书中还介绍了桂枝汤、麻黄汤、白虎汤、承气汤、柴胡汤、理中汤、四逆汤、真武汤、乌梅丸等113方(其中禹余粮丸仅有方名,实为112方)的方药组成。用法、主治及适应症。该书文辞简奥,内容丰富,为后世所广泛推崇。

《伤寒论》是作者继承《内经》等的医学理论,总结汉代以前的医学经验,并结合自己的临床实践而写成的巨著。在历史上,对中医学的发展作出了重要贡献。本书的学术成就,一是建立了外感热病的诊疗体系。张仲景根据《素问·热论》六经分证的基本理论,创造性地提出了较为完整的六经证治体系。用三阴三阳六经来概括脏腑、经络、气血的生理功能和病理变化,并根据人体抗病力的强弱、病因的属性、病势的进退缓急等因素,将多种外感热病演变过程中出现的各种症候进行分析、综合、归纳,从而讨论病变的部位、症候特点、损及何脏何腑、寒热趋向、邪正消长及立法处方等问题。书中认识到外感热病的演变不拘时日,不分次第,而由正气的强弱、感邪的轻重所决定。一般在邪盛正衰的情况下,多属自表而里,由阳而阴。反之,如正复邪衰,则能由里达表,由阳出阳。并且用 “合病”来说明两经或三经症候同时出现,用“并病”来概括一经病症未罢,又出现另一经的症候等特殊的病理变化。在治疗上,体现了扶正与祛邪的基本原则,始终贯穿着“扶阳气”和“存阴液”的基本精神,三阳病以祛邪为主,根据不同的病情又施以不同的祛邪方法。三阴病以扶正为主,又视具体症候,有扶阳抑阴,育阴清热以及寒温并用等不同治法。书中还提出了外感热病后的康复原则,并介绍了几种常见复发病症促其康复的治疗方法。因此《伤寒论》可谓是中医第一部论述全面、内容详备的外感热病专著。后世的温病学说,就是在《伤寒论》的基础上进一步发展起来的。本书的学术成就之二,是奠定了中医学辨证论治的基础。《伤寒论》作为我国第一部理法方药较为完备的医学著作,使中医学的基本理论与临床实践密切地结合起来,不仅为诊疗外感热病提出了辨证纲领和治疗方法,同时也为中医临床各科提供了辨证和治疗的一般规律,对后世医家有很大的启发作用。书中特别强调“观其脉证,知犯何逆,随证治之”的原则。即在诊治疾病的过程中,运用多种诊法,尽量占有详细的临床资料,并从阴阳、表里、虚实、寒热等方面,对患者复杂的疾病现象进行综合分析,判明症候的性质、部位和正邪消长状况,然后确立相应的治法。这就是后世所言的“辨证论治”。这种辨证求因、审因论治、以证立法、以方遣药,使理法方药系统连贯的诊疗思想,体现了中医学的基本特点。《伤寒论》中的六经辨证方法,贯穿着八纲辨证、脏腑辨证、气血津液辨证的内容,因此这些辨证方法虽发源于《内经》,也是从《伤寒论》中得到启发,而不断系统化的。在治疗上,书中实已包括了后世的汗、吐、下、和、温、清、消、补八法,在具体运用上,八法或单用、或结合应用、或分阶段施用,既灵活多变,又法度谨严。如表里同病时,可根据表、里证的先后缓急,而分别选用先表后里、先里后表和表里同治之法。此外,针灸治疗在书中也占有一定的地位。本书的学术成就之三是在方剂学上的重大贡献。书中列方113首,用药92种,总结了汉代以前方剂学的成就,并结合作者的实践经验予以创造性的补充和发展。《伤寒论》方的显著特点是精于选药、讲究配伍、功专效宏,因被后世誉为“众方之祖”,尊之为“经方”。张仲景在吸收前人成方的基础上,特别注意通过加减变化来适合病情。书中有在原方基础上改变药物组成而成新方者,有药味不变而仅改动剂量即更换方名者。同时对方剂的煎服法更备规矩,对诸如煎药用水种类、煎煮时间长短,先煎后下之序、服药及护理方法等都颇为讲究。《伤寒论》方不限于治疗外感热病,而被后世广泛用于内、外、妇、儿、五官等各科疾病,其中大部分历经一千七百多年的实践检验证实确有良效。现代中西医结合的研究成果中,有许多是从《伤寒论》吸取经验而获得的。如大承气汤治疗单纯性肠梗阻、大柴胡汤治疗急性胆囊炎和急性胰腺炎、真武汤治疗慢性心衰等。说明《伤寒论》方不仅为中医方剂学提供了发展和变化的基础,而且仍然有临床实用价值。

由于张仲景《伤寒论》在医学上的杰出成就,后世尊之为“医圣”。自宋代迄今,注释和研究《伤寒论》的著作甚多。日本等国对仲景学说也有较深入的研究。《中医图书联合目录》中所录《伤寒论》注本尤多于其他类型的《伤寒论》研究性著述。有据可考,刊行于世并具一定影响的注本就达400余种,并形成了三个影响较大的注本体系。成无己系: 金成无己于1144撰《注解伤寒论》,是我国第一部《伤寒论》全注本。该书对条文的编排悉遵宋本《伤寒论》,对原文不妄加删改。其注文的阐发,主要参阅 《内经》、《内径》等书,即后世所称的 “以经释论”,同时也起到 “以论证经”的作用。该书对继承发扬仲景学说有承前启后作用。属于这一体系的注本主要还有明末张遂辰的 《张卿子伤寒论》、清王丙的 《校正王朴庄伤寒论注》等。方、喻系:以明方有执 《伤寒论条辨》和明末清初喻嘉言 《尚论篇》 为代表的注本体系。方氏认为 “宋本”和 “成注本”的原文排列颇多错简,遂移动原文次序,重加编注,删去卷1所载的 “伤寒例”,提出伤寒以六经为纲,六经则以太阳为纲,而太阳又分为“风伤卫”、“寒伤营”、“风寒两伤营卫”三纲,即后世所谓的“三纲鼎立”说。并以此重新编排太阳病的条文。喻嘉言承袭方氏之说,更明确地提出四时外感,以冬月伤寒为大纲,伤寒六经中以太阳为大纲,太阳篇则沿用方氏三纲之说。其余《伤寒论》原文以六经分篇,篇首叙证治大意,以下以“法”为目,汇列条文,使全书内容提纲挈领,条理清晰。其编纂方法较方氏明显改进,对后世学习、研究《伤寒论》者,产生了广泛影响。属于这一体系的重要注本尚有张璐的《伤寒缵论》、程知的《伤寒经注》、程应旄的《伤寒论后条辨》、钱潢的《伤寒溯洄集》、周扬俊的 《伤寒论三注》、沈明宗的 《伤寒六经辨证治法》、舒驰远的《伤寒论集注》等。钱塘二张系:以清初钱塘张志聪《伤寒论集注》和张锡驹《伤寒论直解》为代表的注本体系。张志聪除删去 “伤寒例”、移动 “平脉法”、“辨脉法”外,强调六经病部分的原文不应随意颠倒。并采用分章汇节的方法,把原文分为100章,每一章均加提要。其立论和注释的主导思想是气化学说。运用《内经》的运气学说来阐述六经和六经病。张锡驹的见解基本与张志聪一致。属于这一体系的还有清黄元御的《伤寒悬解》、陈修园的《伤寒论浅注》、陈恭博的《伤寒论章句方解》、唐容川的 《伤寒论浅注补正》等。除上述三个注本体系,在《伤寒论》注本中享有盛誉的有清柯琴的 《伤寒论注》,采取以证名篇、以方类证的编次方法,强调六经为百病立法,注文中见解精辟,对后世影响较大。清尤怡的《伤寒贯珠集》按治法编排条文,突出六经证治大义,条理清楚,颇为后学推重。本世纪以来,较为著名的注本有曹颖甫的《伤寒发微》、恽铁樵的《伤寒论辑义按》、陆渊雷的《伤寒论今释》、余无言的《伤寒论新义》、黄竹斋的《伤寒论集注》等。此外,采用分析、归纳、论辨、解疑等形式编写整理和围绕《伤寒论》理法方药等不同方面进行专题阐发研究的著述更是不可胜数。

日本国有关《伤寒论》注本和各种形式的研究性名著有山田正珍的 《伤寒论集成》、丹波元简的《伤寒论辑义》、丹波元坚的《伤寒论述义》、浅田惟常的《伤寒论识》、中西惟忠的《伤寒论辨证》、《伤寒之研究》、杉原德行的《伤寒论新解》、奥田谦藏的《伤寒论阶梯》等。

伤寒论

伤寒类著作。汉张机 (150—219?) 撰。十卷。机字仲景,南阳郡涅阳 (今河南南阳邓县) 人。东汉末年伟大的医学家。因 《伤寒杂病论》 曾署“汉长沙守南阳张机著”,认为曾任长沙太守,但考当时长沙太守并无张机之名,故不能定论。仲景治学严谨,勤求古训,博采众方,以《内经》等医籍理论为基础,总结前人经验,结合自己临床心得,约于公元二百年撰成 《伤寒杂病论》,影响深远,后世尊其为“医圣”。本书为 《伤寒杂病论》中一部分,内容以伤寒病证为主。经晋王叔和整理编次,宋治平二年(1065) 又经校正医书局校订而成。卷一,辨脉法、平脉法; 卷二,伤寒例、辨痉湿暍脉证并治、辨太阳病脉证并治上; 卷三,辨太阳病脉证并治中;卷四,辨太阳病脉证并治下;卷五,辨阳明病脉证并治、辨少阳病脉证并治; 卷六,辨太阴病脉证并治、辨少阴病脉证并治、辨厥阴病脉证并治;卷七,辨霍乱病脉证并治、辨阴阳易差后病脉证并治、辨不可发汗病脉证并治、辨可发汗病脉证并治;卷八,辨发汗后病脉证并治、辨不可吐病脉证并治、辨可吐病脉证并治; 卷九,辨不可下病脉证并治、辨可下病脉证并治;卷十,辨发汗吐下后病脉证并治。共二十二篇,凡三百九十七法,一百一十三方,约万字。除平脉、辨脉、伤寒例、痉湿暍、霍乱、阴阳易、差后劳复等病证治及汗、吐、下法应用与禁忌外,主要以六经(太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴) 辨证为纲,以条文形式,全面系统地论述了伤寒各阶段辨证原则及立法用药规律。其注重扶阳祛邪,顾护脾胃,顾护阴津的学术思想贯穿全书。其法度严谨而灵活多变,其方用药少而精专,后世医家无不推崇,称为“方书之祖”,沿用至今,疗效显著。所创之六经辨证,进一步发展补充了 《内经》的辨证论治思想,使其系统化、具体化,从而奠定了中医学辨证论治的基础。是书发展了 《内经》的热病学说,并为温病学的发展奠定了基础,并开创了脉证合参,二者并重的诊断原则。是书对临床各科均有指导意义,后世医家无不奉为圭臬。中外学者,从事其研究注疏者多达数百家,并形成了伤寒学。对中医学发展有着深远的影响。有明万历二十七年(1599) 海虞赵开美据宋本翻刻本,一九五五年重庆人民出版社铅印本。陈邦贤《祖国伟大的医学家——张仲景》(《中医杂志》1955.4.49),俞景茂《国内仲景学说研究近况与展望》(《中医药学报》1983.6.65)可供参考。

伤寒论

书名。10卷。东汉·张机撰。约成书于3世纪初。本书是作者原撰《伤寒杂病论》16卷中有关伤寒病证为主的部分。原书曾经魏晋时王叔和整理,1065年复经北宋校正医书局校订而成。现存较早的有明·赵开美影宋刻本《伤寒论》 (简称“宋本”) 和金·成无己注本《注解伤寒论》 (简称“成本”) 两种刊本。全书22篇,除重复外,共397法,113方。内容主要以六经 (太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴)辨证为纲,对伤寒各阶段的辨脉审证大法和立方用药规律,以条文形式作了全面的论述。此外,书中还有平脉法、辨脉法、伤寒例、痉湿暍、霍乱、阴阳易、差后劳复等病的证治和汗、吐、下等治法的应用范围与禁忌证。较系统全面地总结了汉代以前对急性热病诊治的丰富经验,奠定了辨证论治的基础。由于作者“勤求古训,博采众方”,注重理、法、方、药的契合,选录的方剂又多实用有效,故本书不仅有较高的临床实用价值,并对后世临床医学的发展,具有深远的影响。宋代以后注释或研究《伤寒论》的著作很多,有助于对原著的学习和参考。本书现有数百种刊本和注本。

伤寒论

书名。东汉·张机(仲景)撰于三世纪初。10卷。为《伤寒杂病论》的伤寒部分,经西晋,王叔和收集、整理、编次而成为独立的《伤寒论》,后经北宋校正医书局校订而留传于后世。本书主要是讨论发热性疾病的辨证论治。它创立的六经辨证学说,对其后我国医学的发展影响很大。

117 伤寒论

中医理论著作。系中医四大经典之一。东汉张仲景撰。约成书于196—204年间。本书是作者原撰《伤寒杂病论》16卷中有关伤寒证的部分。原书曾经魏晋时王叔和整理。1065年复修,北宋校正医书局校订而成。本书共22篇397条,113方。内容主要以六经 (太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴) 辨证为纲,对伤寒各阶段的辨脉、审证大法和立方用药规律,以条文形式作了较全面论述。书中还有平脉法、辨脉法、伤寒例、痉湿暍、霍乱、阴阳易、差后劳复等病的证治和汗、吐、下等治法的应用范围和禁忌症。该书较系统地总结了汉代三百多年的临床实践经验,和《内经》的基本理论联系起来,加以充实、发展,并纠正其不合理部分,使它更好地应用于临床。张仲景被尊为医中之圣,书中新列方药,史称“经方”,千百年来广为流传,被誉为“众法之宗,群方之祖”。

伤寒论

以论述伤寒病为主的奠基性中医临床经典著作。东汉末张仲景所撰《伤寒杂病论》的组成部分之一,共10卷。作者原撰《伤寒杂病论》16卷,后经晋代王叔和整理,将其中有关伤寒证治等原文重予编纂,北宋治平二年(1065)复经校正医书局孙奇、林亿等加以校订,成为当时《伤寒论》之通行本。其内容大致包括辨伤寒太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病脉证并治,以及 “平脉法”、“辨脉法”、“伤寒例” (此3篇多数学者认为系王叔和编写,非仲景手撰)、辨痉湿暍、辨霍乱病、辨阴阳易差后劳复脉证并治……;还介绍了汗、吐、下等治法的应用范围及其禁忌。全书以辨六经病脉证和治疗为主体内容。作为临床医学典籍,《伤寒论》记述了113方。内容以六经辨证为纲,方剂辨证为法。其代表性的治疗方剂则有桂枝汤、麻黄汤、白虎汤、承气汤、柴胡汤、理中丸、四逆汤、真武汤、乌梅丸等方,并列述了各方的方药组成、用法及主治病症。《伤寒论》在诊断上融会了四诊(望、闻、问、切)、八纲 (阴、阳、表、里、虚、实、寒、热),对伤寒各证型、各阶段的辨脉、审证大法和用药规律,以条文的形式作了全面的阐述。该书运用精细的辨证思路和方法,并据较规范化的诊疗原则确立治法,这就是后世所说的“辨证论治”。这一先进的诊疗思想,成为后学者在诊疗过程中必须遵循的诊治原则,体现了中医学具有独特而完整的医疗体系。在治法上,此书以内服方法为主。从方药治疗的药性分析,已概括了汗、吐、下、和、温、清、补、消“八法”,或单用、或数法结合运用、或分阶段论治,方治灵活而法度谨严。张仲景所博采或个人拟制的方剂,精于选药,讲究配伍,主治明确,效验卓著,后世尊之为“经方”,誉为“众方之祖”,这些方剂经千百年临床验证,为中医方剂治疗提供了变化、发展的基础。《伤寒论》虽是以伤寒证治为主,但书中所贯穿的辨证论治精神以及方治中的六经大法,于各科临床均有指导意义。鉴于该书是临床医学奠基性的名著,自刊行后流传极广,具有广泛的国内外影响。自宋以后,历代注释或不同角度研究《伤寒论》的著作多不胜数,约有600种左右,现代注、译本,亦不下数10种之多。此外本书还有国外译本和研究性著作。此书刊本很多,国内现存影印本、影印明代赵开美校刻本等及多种日刻本,1949年后多次出版影印本、排印本。

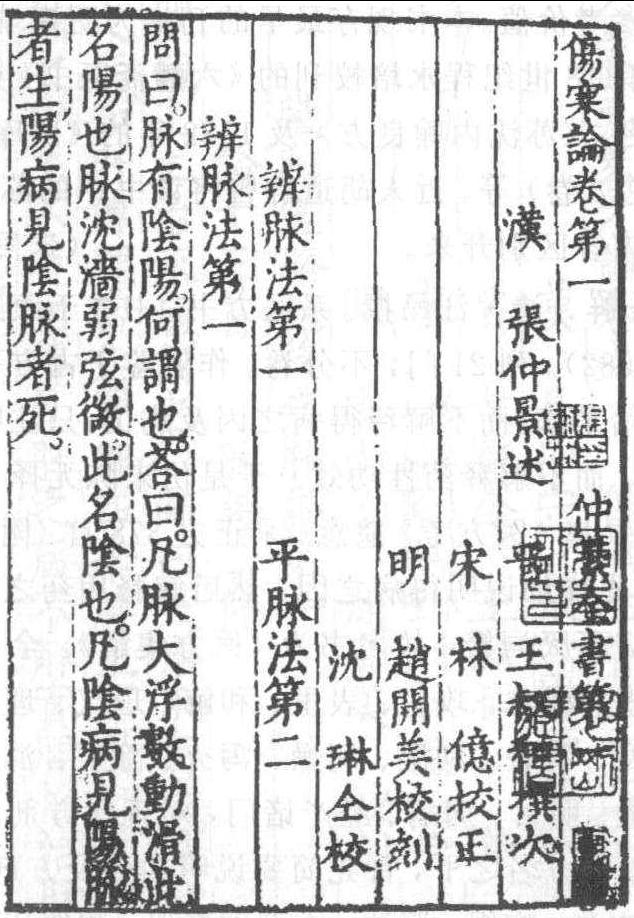

《伤寒论》 书影

《伤寒论》Shanghanlun

东汉末医学家张仲景所著的专门论述伤寒一类急性传染病的著作。张仲景,名机,南阳涅阳(今河南南阳)人,官至长沙太守。他自幼好学,博览群书。建安时代,连年混战,疫病流行,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀,或阖门而殪,或覆族而亡”(《伤寒杂病论·序》),张仲景的家族也遭到了沉重的不幸,200余人死去三分之二。其中死于伤寒者,不下百余人。他毅然弃官就医,决心学会为人治病的本领,做一个对社会人生有用的人。他认真研究前人的医学著作,博采民间验方,结合自己的临床经验,撰写了我国第一部中医临证诊疗的专著《伤寒杂病论》。他认为一切外感疾病都可以称为伤寒病,并总结出一套诊断各种伤寒病的 “辨症”原则,即运用望色、闻声、问证、切脉等四种方法诊断,把病症分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六大类。他还通过对各类病症的各个不同阶段进行考察, 初步总结出中医诊断学的 “八纲”: 阴、阳、表、里、虚、实、寒、热。依据“八纲”来辨识病的属性和部位,再采取不同的治疗方法。并创立了汗、吐、下、和、温、清、补、消等“八法”,从而形成一整套理法方药、辨证施治的医疗原则,奠定了中医治疗学的基础。由于兵火战乱,这部专书有部分散佚。后人经过编辑整理将其分为《伤寒论》(10卷)和 《金匮要略》(6卷)两部,流传至今,为后代医学的发展开辟了广阔的道路。

伤寒论

经典医书之一。汉末张仲景撰。约成书于3世纪初。10卷。本书是作者原撰《伤寒杂病论》的一部分。经晋王叔和整理,1065年又经北宋校正医书局校订而成。现存最早刊本有明赵开美影宋刻本《伤寒论》(简称“宋本”)和金成无已注本《注解伤寒论》(简称“成本”)。全书22篇,共397法,113方。主要以六经辨证为纲,对伤寒各阶段的辨脉审证大法和立方用药规律,以条文形式作了较全面的论述。本书创立了六经辨证,使中医辨证论治法则得以系统化,奠定了辨证论治的基础。书中选方富有实效,后世医家称为“方书之祖”。本书对中医学的发展、起着承先启后的作用。

伤寒论

十卷。东汉张机(150—219?)撰,西晋王叔和 (见 《脉经》)编次。张机,字仲景,南阳郡涅阳 (今属河南省南阳市)人。张机自幼喜医学,慕扁鹊之术,曾师从同郡名医张伯祖。精研 《素问》、《难经》诸书,擅以前人经验方剂济世救人,声名素著。以毕生所学,并 “勤求古训,博采众方”,撰成 《伤寒杂病论》十卷,被后世尊为“医圣”。《伤寒杂病论》原书已佚。《伤寒论》即由王叔和取自 《伤寒杂病论》,重行编次而成。该书提出了 “六经”(三阳:太阳、阳明、少阳; 三阴: 太阴、少阴、厥阴)、“八纲”(阴、阳、表、里、寒、热、虚、实)理论,并归纳了 “四诊”(望、闻、问、切)之法。由脉象而确定疾病部位、性质及病情程度等,而据此辨证论治。该书实为理、法、方、药兼备的医学名著。全书贯串注重扶阳祛邪,护脾顾胃,养津滋阴思想,理论精深,法度严谨,辨证灵活,用药精专,深为后世医家推崇。该书发展了传统热病学说,形成了完善的理论体系,影响极为深远。注家数百,波及中外,建立了一门伤寒学。该书有明万历二十七年(1599)海虞赵开美据宋本翻刻本,1955年重庆人民出版社铅印本。1976年上海人民出版社出版校注本,1983年上海科技出版社重印。另有千顷堂书局1947年出版《康平伤寒论》,湖南科技出版社1988年出版《古本康平伤寒论》。

《伤寒论》

中医书名。《伤寒杂病论》中的伤寒部分。东汉张仲景著。晋代王叔和编次。为我国第一部理法方药具备的临床专著。全书共分二十二篇。主要以六经辨证为纲。对伤寒各阶段的辨脉审证大法和立方用药规律,以条文形式作了较全面的论述,共载一百一十三方 (实一百一十二方)、三百九十七法、八十二种药物。所寻方剂实用有效,对后世临床医学的发展具有深远的影响,奠定了祖国医学辨证施治的理论基础,使中医基础理论临证经验紧密结合起来。是现存中医学中最早系统论述外感疾病的重要文献,对后世医学发展起着巨大作用。

伤寒论shānghánlùn

医学著作。10 卷。东汉·张仲景撰于3 世纪初。该书是作者所撰《伤寒杂病论》中有关伤寒病症为主的部分,原书经晋·王叔和整理, 复经北宋校正医书局校订。现存较早的有明·赵开美影宋刻本《伤寒论》(简称宋本) 和金·成无己《注解伤寒论》(简称成本) 两种刊本。作者以六经(太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴) 辨证为纲, 对伤寒各阶段的辨脉审证大法和立法、用药规律, 以条文形式作了较全面的论述。该书总结了汉代以前有关急性热病与病症诊治的丰富经验, 奠定了辨证论治的基础, 对后世临床医学的发展具有深远的影响。现有多种刊本和注本。

《伤寒论》

《伤寒论》系外感热病著作。10卷。东汉·张仲景撰于三世纪初。此书为张氏原著《伤寒杂病论》的组成部分之一(另一部分以论述内科杂病为主,后世加以整理编纂,名为《金匮要略方论》)。《伤寒论》是一部论述外感热病——“伤寒”为重点的名著,原书曾经西晋·王叔和整理编次;北宋·治平2年(1065年)校正医书局孙奇、林亿等校订后,成为当时的通行本。现存较早的有明·赵开美影宋刻本的《伤寒论》(简称“宋本”)和金·成无己的《注解伤寒论》(简称“成本”)两种刊本。全书内容包括辨太阳病、辨阳明病、辨少阳病、辨太阴病、辨少阴病、辨厥阴病脉证并治(亦即后世所谓“辨伤寒六经病”),这是《伤寒论》的主体组成部分。此外,尚有“平脉法”、“辨脉法”、“伤寒例”(此三篇,多数学者认为系由王叔和编撰增入)、辨痉湿喝、辨霍乱病、辨阴阳易、差后劳复脉证并治等内容。还介绍了伤寒用汗、吐、下等治法的应用范围及其禁忌。书中介绍了桂枝汤、麻黄汤、白虎汤、承气汤、柴胡汤、四逆汤、真武汤、乌梅丸等方的方药组成、用法及主治、适应症,世称《伤寒论》共记述了397法(此说最早见于“宋本”《伤寒论·序》,后世附和者颇多,而事实上缺乏确据,故《伤寒论》著名注家柯琴在《伤寒论翼·自序》中斥之为“妄编”)113方(其中禹余粮丸仅有方名,故实为112方)。有关论病和治病的部分,正如孙奇、林亿等所赞誉和介绍的那样,“其言精而奥,其法简而详”,为后世所广泛推崇。

《伤寒论》以六经辨证为纲,方剂辨证为法。在诊断方面,贯串运用了四诊八纲,并对伤寒各阶段的辨脉、审证、论治、立方、用药规律等,以条文的形式作了较全面的阐述。书中有关病证的叙述,详于三阳病,尤详于太阳病及其变证,论析主次分明,条理清晰,能有机地将理、法、方、药加以融会,使读者易于从中掌握证治要领。此书在认识和处理疾病的方法方面,强调运用多种诊法,对患者复杂的临床症候进行综合分析,并根据中医的诊疗原则确立治法,这就是后世所说的“辨证论治”。这个先进的诊疗思想是从张仲景著述中开始有比较完整认识的,历代医学把它作为诊疗各科疾病必须遵循的一种思想方法,体现了祖国医学独特的和相当合乎科学思维逻辑的医疗体系。

张仲景提倡“精究方术”。作为在临床医学方面具有重大贡献的一代宗师,他对伤寒六经病的“脉证并治”,归纳总结了不同的病程阶段和症候类型的证治经验。对于六经病各立主证治法(如“太阳伤寒”用麻黄汤;“太阳中风”用桂枝汤;阳明经证用白虎汤;阳明腑证用承气汤; 少阳病用小柴胡汤……),并将八法(汗、吐、下、和、温、清、补、消)以及一些外治法运用于六经病等多种病证的治疗之中。其中的治疗八法,或单用,或结合应用,或分阶段施治,治法灵活而法度谨严,对后世临床工作者颇多启悟。他所博采或个人拟制的方剂,精于选药,讲究配伍,主治明确,效验卓著,后世誉之为“众方之祖”,尊之为“经方”。这些方剂经过千百年临床实践的考验,为中医方剂学提供了变化和发展的基础。《伤寒论》是一部重点论述伤寒热病的专著,但张仲景的辨证论治及其六经大法在临床实践方面是具有广泛指导意义的。正如柯琴的《伤寒论翼》所指出的,“仲景之六经为百病立法,不专为伤寒一科”。这个见解相当精辟,为多数医家所赞同。由于张仲景在医学上的杰出成就,后世尊之为“医圣”。自宋代迄今,注释或研究《伤寒论》的著作多不胜数,日本等国对仲景学说亦有相当深入的研究。《中医图书联合目录》中所记《伤寒论》注本尤多于《伤寒论》研究性著述。而有据可考,刊行于世并具有一定影响的注本达400余种,大致可分三个影响较大的注本体系。

成无己系: 金·成无己于1144年编撰《注解伤寒论》。这是我国第一部《伤寒论》全注本。此书的特色在于条文的编排遵从北宋校正医书局所校正的《伤寒论》,对原文不妄加删改,其注文的阐发,主要参阅《内经》、《难经》等书,是即所谓“以经解论”,同时复能“以论证经”。成氏注本十分重视脏腑经络功能的整体性,论治则以辨证中的八纲作为客观依据,故对继承发扬仲景学说具有承先启后的作用。属于成无己系的重要注本尚有明末·张遂辰的《张卿子伤寒论》、清·王丙的《校正王朴庄伤寒论注》等。

方、喻系: 即明·方有执和明末清初喻嘉言的注本体系。由于这二位对《伤寒论》的学术见解比较趋于一致,后世往往方、喻并提。方氏的《伤寒论条辨》和喻氏的《尚论篇》,对其后学习、研究《伤寒论》者,具有相当广泛的影响。方氏对《伤寒论》逐条辨难,重予排比成篇,一一分析推论仲景原意而为之考订,故以“条辨”为书名。方氏对王叔和、成无己颇多抨击,认为“宋本”和“成注本”的原文编排颇多错简,遂移动仲景原文的次序,重予编注,所谓“错简”说,实自方氏始。他删去了“宋本”卷一所载的“伤寒例”;提出《伤寒论》以六经为纲;六经则以太阳为纲;而将太阳又分为“风伤卫”、“寒伤营”、“风寒两伤营卫”三纲,即后世所谓的“三纲鼎立”说。他在改订《伤寒论》太阳篇时,又分“卫中风”、“营伤寒”、“营卫俱中伤风寒”三篇(或称之为“三证”)。喻嘉言的《尚论篇》认为方氏删去王叔和的“伤寒例”是“大得尊经之旨,然未免失之于过激,不若‘受礼存羊’,取而驳正之……”。他对方氏三纲、三证说亦颇推崇,在承袭方有执学术思想的同时,也体现了某些不同之处。如主张以冬伤于寒、春伤于温、夏秋伤于暑热为主病大纲;四季之中又以冬月伤寒为大纲;伤寒六经之中,仍以太阳为大纲; 太阳篇中亦沿用方氏三纲之说。其余《伤寒论》原文则六经各自为篇,每一经之前,均叙述证治大意,以下则以“法”为目,又将合病、并病、坏病、痰病四类附于三阳经末,使全书显得提纲挈领,条理清楚。其编纂方法较之方氏实前进了一步,故喻氏《尚论篇》的影响竟超出方氏之上。属于方、喻系的重要注本有清·张璐的《伤寒绪论》,程知的《伤寒经注》,程应旄的《伤寒论后条辨》,钱潢的《伤寒溯源集》,周扬俊的《伤寒论三注》,沈明宗的《伤寒六经辨证治法》,舒驰远的《舒氏伤寒集注》,高学山的《伤寒尚论辨似》,郑重光的《伤寒论条辨续注》等。

钱塘二张系:指清初钱塘张志聪和张锡驹的注本体系。张志聪对《内经》和《伤寒论》均有较深入的研究。他写了三种有关《伤寒论》的著作,其中又以《伤寒论集注》为其代表作。此书内容系张志聪在侣山堂讲学时的讲稿,其中吸收了他的学生参正讲稿的见解,故虽名“集注”,并非汇集历代注家之言。这部著作张氏在生前没有完成脱稿,后由其弟子高世栻于1683年重予编纂成书。张志聪虽受业于张遂辰,但在伤寒学方面,师生见解颇不相同。在编法上,志聪强调六经编次须条理通贯,不应随意去取,但又删去“伤寒例”,移动平脉、辨脉篇。又对《伤寒论》条文进行汇节分章(共分一百章节),每一章节均有提要。其立论和诠注的主导思想是重视气化学说,并期以阐明人体“经气”的变化。他以《内经》中“标本中气”、“阴阳”、“经络”、“五运六气”等与六经病相联系,从而形成在立论上某些与众不同之处,张锡驹的《伤寒论直解》(刊于1712年)的见解与之相仿,后人合称“钱塘二张”。属于钱塘二张系的重要注本有清·黄元御的《伤寒悬解》、陈念祖的《伤寒论浅注》、陈恭溥的《伤寒论章句方解》、唐容川的《伤寒论浅注补正》等。

除三大注本体系外,在《伤寒论》古注本中享有盛誉的有清·柯琴的《伤寒论注》(柯氏《伤寒来苏集》的组成部分之一),其编法的特点是“以证为主”(如麻黄汤证、桂枝汤证、白虎汤证、承气汤证等),各以相关的条目归纳类聚,柯氏予以阐注、发挥,条理清楚,见解精辟,深受广大读者的欢迎和重视。又清·尤怡的《伤寒贯珠集》在探讨伤寒六经病治法方面,很有特色,注文亦精炼通达,在古代《伤寒论》注本中,读者对它也有较高的评价。关于古代《伤寒论》研究性著作,目前可以见到的刊本近200种之多。这类著作对于《伤寒论》并不采取逐篇、逐句注解的形式,而是针对《伤寒论》全书或书中有关内容,采用研究、分析、归纳、阐述、论辨、发挥、解疑、释义、补订、提要等形式进行整理编写,有助于对《伤寒论》内容实质和学术思想的深入学习和理解。这类著作较著名的有宋·韩祗和的《伤寒微旨论》,庞安时的《伤寒总病论》,朱肱的《类证活人书》,郭雍的《伤寒补亡论》,许叔微的《伤寒发微论》、《伤寒九十论》、《伤寒百证歌》(合称《许叔微伤论寒著三种》),杨士瀛的《伤寒类书活人总括》;金·成无己的《伤寒明理论》,刘完素的《伤寒直格》、《伤寒标本心法类萃》,宋云公的《伤寒类证》;元·王好古的《阴证略例》,吴恕的《伤寒图歌活人指掌》; 明·陶华的《伤寒六书》(《伤寒琐言》、《伤寒家秘的本》、《伤寒杀车槌法》、《伤寒一提金》、《伤寒截江网》和《伤寒明理续论》),戈维城的《伤寒补天石》,王肯堂的《伤寒证治准绳》,张介宾的《伤寒典》,李中梓的《伤寒括要》,许宏的《金镜内台方义》;清·陈尧道的《伤寒辨证》,秦之桢的《伤寒大白》,程云来的《伤寒抉疑》,黄元御的《伤寒说意》,陈念祖的《伤寒医诀串解》、《长沙方歌括》,徐大椿的《伤寒类方》等。

本世纪以来,有关《伤寒论》注本或研究性著作也相当多,较著名的如: 曹颖甫的《曹氏伤寒发微》,恽铁樵的《伤寒论辑义按》,陆渊雷的《伤寒论今释》,余无言的《伤寒论新义》,黄竹斋的《伤寒论集注》,任应秋的《伤寒论证治类诠》,冉雪峰的《冉注伤寒论》,中医研究院的《伤寒论语译》,南京中医学院的《伤寒论译释》,湖北中医学院主编的《伤寒论选读》等。日本国有关《伤寒论》注本或研究性名著有山田正珍的《伤寒论集成》,丹波元简的《伤寒论辑义》,丹波元坚的《伤寒论述义》、《伤寒广要》,浅田惟常的《伤寒论识》、《伤寒辨术》,中西惟忠的《伤寒论辨证》、《伤寒之研究》,杉原德行的《伤寒论新解》,奥田谦藏的《伤寒论阶梯》等。至于《伤寒论》的刊本,除通行于历代的“宋本”、“成本”(此二种在建国后人民卫生出版社亦曾多次出影印本和排印本)外,国内和日本国还可以看到一些不同的刊本,其中以《桂林古本伤寒杂病论》和《古本康平伤寒论》(简称《康平伤寒论》)较为著名。“桂林古本”系以《伤寒论》与《金匮要略》合编,多数学者认为此书作伪的可能较大。《康平伤寒论》据称系1346年(日本贞和2年)日人和气朝臣复录丹波雅忠手抄的我国古卷子本,由于丹波氏录于日本康平3年(1060年),故以“康平”为书名。按年代此书早于“宋本”《伤寒论》,而篇目则少于“宋本”。其中个别条文与文字表达与“宋本”互有出入,故对校勘或研究《伤寒论》有一定的参考价值。但《康平伤寒论》的真伪问题,目前尚有争议。

伤寒论

科技类著作。《伤寒杂病论》的伤寒部分。东汉张仲景撰。10卷。《宋史·艺文志》著录,今存。内容与别本《金匮玉函经》大致相同,仅条文编次有别,在宋代同时刊行流传。有金成无已等注本,收入《仲景全书》、《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》、《中国医学大成》等。着重论述伤寒一类急性传染病的病因、症状、脉象和治疗。在总结《素问》、《难经》,民间有效方剂及其临床经验的基础上,开创六经分证和辨证论治的医学体系。根据伤寒病共有的和特殊的、初期的和晚期的、治疗有效的和误治恶化的所表现的症状和体征,归结区分为太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病六类,以每一类临床的症状、脉象等作为辨证的依据,借以确定阴、阳、表、里、寒、热、虚、实(后世称之为“八纲”)等不同症候,制定辨证论治措施,对三阳病一般是以“驱邪”(消除病邪),三阴病一般是以“扶正”(恢复机体抗病能力)为基本治疗原则,并以汗(邪在肌表用汗法)、吐(邪壅于上用吐法)、下(邪实于里用下法)、和(邪丰表丰里用和法)、温(寒症用温法)、清(热症用清法)、补(虚症用补法)、消(积滞用消法)等(后世称之为“八法”)为基本治疗方法。共收113方,多具有用药灵活和疗效显著的特点。对每一味药的应用都较明确、谨慎,指出药物的配伍和增减的比例。对药物的煎法、服法(有温服、冷服、分服、顿服等)也作了详细的规定。在所用药型上,有汤、丸、散、膏、酒、醋、洗、浴、熏、滴、灌等。在制药工艺上亦多有创造,有再煎浓缩和入蜜矫味等。是现存中医学以汤剂治病的最早的重要文献。历代医家整理、诠述、注释者多至数百家。

- 方言相声是什么意思

- 方言矩行是什么意思

- 方言矩行,高才远识是什么意思

- 方言矩行;高才远识是什么意思

- 方言笺疏是什么意思

- 方言类聚是什么意思

- 方言结合法是什么意思

- 方言考是什么意思

- 方言肄习所是什么意思

- 方言色彩是什么意思

- 方言藻是什么意思

- 方言补校是什么意思

- 方言词是什么意思

- 方言词例释是什么意思

- 方言词典是什么意思

- 方言词汇是什么意思

- 方言词语是什么意思

- 方言诗是什么意思

- 方言调查是什么意思

- 方言调查字表是什么意思

- 方言调查报告是什么意思

- 方言调查词汇手册是什么意思

- 方言调查词汇表是什么意思

- 方言转注录是什么意思

- 方言館是什么意思

- 方言馆是什么意思

- 方言高等学堂是什么意思

- 方言(打六字成语一)不能自圆其说是什么意思

- 方諸是什么意思

- 方计是什么意思

- 方训谋是什么意思

- 方论是什么意思

- 方诗恒是什么意思

- 方诘外奸是什么意思

- 方诚是什么意思

- 方诚钺是什么意思

- 方话不入圆耳朵是什么意思

- 方语是什么意思

- 方诸是什么意思

- 方诸仙史是什么意思

- 方诸更是怜才子,锡赉于君合有差。是什么意思

- 方诸水是什么意思

- 方诸生是什么意思

- 方诸门是什么意思

- 方诸馆是什么意思

- 方诸馆乐府是什么意思

- 方诸馆曲律是什么意思

- 方谋是什么意思

- 方谕生是什么意思

- 方谦是什么意思

- 方谨是什么意思

- 方谷是什么意思

- 方象乾是什么意思

- 方象堃是什么意思

- 方象瑛是什么意思

- 方豪是什么意思

- 方貞是什么意思

- 方貞觀是什么意思

- 方賄是什么意思

- 方賓是什么意思